基层医生基本药物处方行为评价的风险调整模型构建

徐茗丽 杨廉平

1 华南师范大学政治与公共管理学院,广州, 510006;2 粤港澳大湾区教育与社会融合研究中心,广州,510006;3 中山大学公共卫生学院,广州, 510080;4 国家卫生健康委员会卫生经济与政策研究重点实验室(山东大学), 济南, 250012

国家基本药物政策的一个重要目标是促进合理用药。对医生或医疗机构的处方实践进行测量、评价和比较,是改善基本药物处方行为的重要手段[1]。长期以来,药品使用评价依赖于World Health Organization(WHO)和International Network for the Rational Use of Drugs (INRUD)机构用药调查指标体系[2]。但由于患者在接受药物治疗时,个体间存在巨大差异,且受到医疗服务机构本身的限制,用药方案的差异性很大。对此若不加以调整,而是直接比较医院、医生之间的处方实践,很难准确反映处方质量。目前基层医疗机构抗生素滥用、注射剂滥用问题严峻,直接危害患者健康,并刺激了医疗费用的上涨。只有通过必要的风险调整,才能在个人之间和基层医疗机构之间开展公平的评价和比较[3]。本研究将探索对WHO/INRUD用药调查指标体系进行完善的方法,引入患者层面的风险调整,使得基本药物处方行为的评价和比较更为科学。通过构建风险调整模型,从而确立合理使用药物的参考基准,达到促进合理用药的目标。

1 基本药物处方行为评价指标的局限性

1.1 WHO/INRUD处方行为指标体系

1977年,WHO首次提出基本药物(Essential Medicine)概念,并且在后续40多年里致力于在世界各国推动基本药物政策[4]。1993年WHO和INRUD共同开发了基本药物使用的评价指标。用药指标的建立目的是通过评价和比较处方行为(Prescribing Behavior)来改善合理用药。该用药评价指标体系主要包括3个方面:处方行为指标(5个),患者关怀指标(5个)和机构管理指标(2个),另含有补充指标。其中,处方行为指标包括平均处方药品数、通用名药品处方率、抗生素处方率、注射剂处方率和基本药物处方率。上述处方指标测量的是合理用药的不同维度。专家学者在建立该指标之初,已明确指出其不能准确地评价药品使用的各个方面的合理性,而仅仅是作为第一线测量,以指导下一步研究[2]。该指标的方法学忽略了患者的实际病情需要[1],因而处方行为评价需要更精准的测评方法[2]。

1.2 处方行为指标体系使用的局限性

基本药物制度是我国深化医药卫生体制改革的核心政策之一,已经覆盖所有政府办基层医疗机构,其根本目标之一是促进药物的合理使用。对于处方行为评价,国内研究者选用最多的指标包括抗生素处方率、注射剂处方率和平均处方药品费用,以及结合中国基层用药特点的指标,如二联及以上抗生素处方率、大输液处方率、激素处方率等[5]。尽管多数研究选用了WHO/INRUD推荐的指标,但在应用时往往欠缺规范化和标准化。此外,不同疾病构成会直接影响特定药品的使用频率;基层医疗机构规模和运营方面的差异也会对用药行为造成影响;基层医疗机构的医生接诊治疗的患者无论是病种还是复杂程度都存在差异,WHO/INRUD处方指标并不能很好控制上述因素的影响[6]。处方行为指标没有考虑疾病风险调整,导致评价结果存在明显局限性,妨碍了不同医生之间和不同医院之间的公平比较。

WHO/INRUD用药调查指标体系在各个国家和地区被广泛地使用,其中最常见的指标包括平均处方药品数、抗生素处方率[7]。从国际经验看,处方行为指标的开发对于监管处方实践、促进合理用药能起到一定作用,但对于不同地域之间的比较,甚至同一地区不同时间前后的比较,需特别注意患者疾病的风险调整。虽然将研究限定于单一疾病能在某种程度上使处方行为评价和比较变得稍合理些,但是仍然存在明显不足。一方面,同一疾病存在着严重程度之分;另一方面,很多病人有并发症和合并症。同时,对单一疾病用药的评价具有很大的片面性,难以体现医生和医疗机构的总体用药行为。

2 基层医生处方行为评价的风险调整解决思路

美国约翰斯·霍普金斯大学(以下简称“霍普金斯大学”)开发的Adjusted Clinical Groups(ACGs),多用于衡量初级保健的多重疾病负担、甄别高危疾病人群、比较服务提供者的行为差异等。相对于其他测定人群患病状态的方法,ACGs系统有着更高的预测准确性,并且能够直接使用电脑信息系统的原始医疗记录,不需要额外建立专门的数据采集系统[8]。近些年也有个别学者将其应用于医疗机构和医生的处方药品使用和费用比较分析,并肯定了ACGs在解释药品使用和费用差异的显著效应[9-10]。

2.1 风险调整基本原理和初级保健ACGs

风险调整在美、德等国家的医疗管理和支付系统改革中被广泛使用,该方法使得政府机构、保险公司和医疗服务提供者能够准确全面地了解医疗风险,预估未来疾病和费用的发展趋势,以协助科学决策,最终促进医疗保障体系的公平和效率[11]。风险调整模型主要包括3个部分:风险调整因子、分析单元(个体/群体水平)和模型的函数形式。风险调整模型常使用人口学特征(年龄、性别、种族和保险等),临床特征以及既往医疗行为等与预期结局相关的因素来设置风险调整因子。如何测量患者临床特征和既往医疗行为是风险调整的关键技术环节。

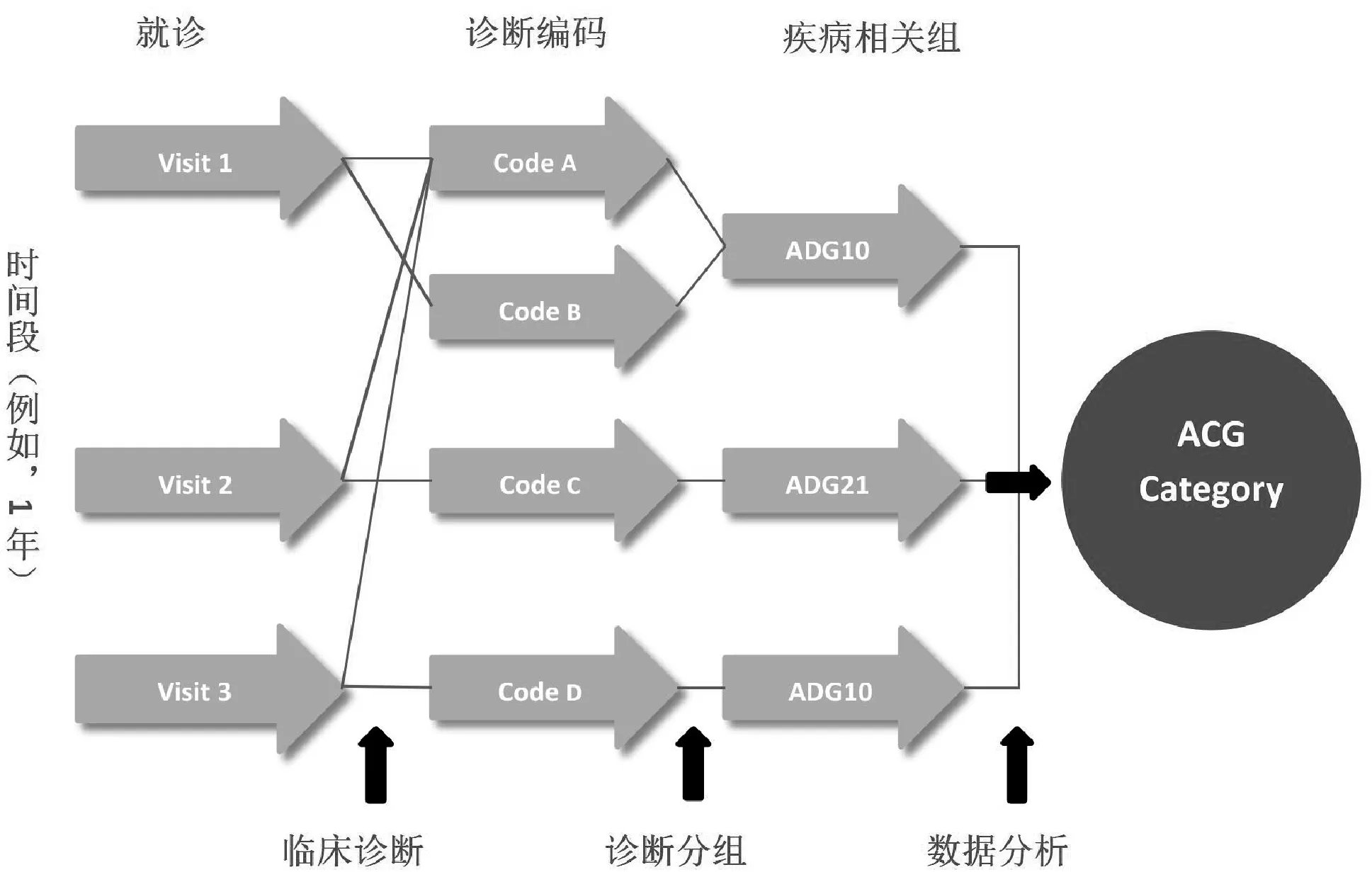

霍普金斯大学ACGs是初级保健领域使用最为广泛的患者风险调整工具[8]。该系统基于一定时期内(如1年或以上)病人的疾病诊断、年龄和性别,测定患者的健康状况、疾病负担和对卫生资源的利用风险。首先,根据病人全部疾病诊断分到32个不同的Aggregated Diagnosis Groups(ADGs)类型中。每一个ADG是一系列资源消耗相似的临床特征状态的集合。然后,再根据病人的年龄、性别和ADGs的组合通过电脑运算而赋予其一个ACG类别[8]。见表1、图1。

图1 Adjusted Clinical Groups(ACGs)工作原理

虽然ACGs系统起源于美国,但已被广泛地应用于世界各地。加拿大、英国、瑞士、德国、南非、马来西亚等都已经推广使用ACGs[8-10, 12]。丹麦、土耳其、智利和中国香港地区也在积极地推进试点工作[8]。相对于其他测定人群患病率的方法,ACGs系统对卫生资源的消耗有着更高的预测把握度和精准性[13]。当前,ACGs系统不仅仅用于测量人群的患病情况,在卫生体系中的高危人群甄别、卫生资源配置、服务提供者的差异比较、评价数据采集系统、监测政策改革措施等方面也有一定的应用。

2.2 ACGs风险调整的应用研究进展

ACGs常用于对医疗服务提供者的行为差异进行比较分析。Salem-Schatz等发现,经ADGs风险调整后不同医生转诊行为的差异明显降低,医生转诊行为之间的差异很大一部分由患者的不同疾病需求决定[14]。Sicras-Mainar等基于ACGs风险调整发现不同医生之间的转诊行为差异大为减少[15]。Starfield等运用ACGs开展了许多相关研究[8],发现服务质量和服务费用之间没有稳定的关联性,并且在控制了病人患病负担后发现社区卫生服务中心提供了优于医院的医疗服务。

在用药行为领域,诸多学者通过研究肯定了ACGs在评价处方费用中的价值。Aguado等利用ACGs分组控制了患者疾病病情的差异,发现西班牙Baix Llobregat的5个初级保健机构的处方药品费用的差异显著性减少[9]。Sicras也发现西班牙Catalonia的非公立初级保健机构中,患者药品费用差异的20%能够被ACGs所解释[12]。

相关研究进一步表明了ACGs解释初级保健处方行为的可靠性。Orueta等研究发现ACGs系统能够解释患者处方数量和处方费用25%-40%的差异,且决定系数并不因为增补医院诊断或修正编码错误而改变[16]。Hanley等发现ACGs风险调整因子在解释处方药品使用和费用差异的效应方面具有突出的预测效力,远高于性别、年龄特征变量,同时明显优于Charlson合并症指数[10]。

抗生素处方行为本质上也是一种医疗资源的利用,与患者疾病风险和严重程度密切相关。患者并发症越多、疾病越严重,就越可能会获得经验性、预防性或针对明确临床指征的抗生素治疗。患者疾病风险同时也是抗生素持续治疗的一个重要考虑因素,与给药时间、剂量和频率、单一治疗和联合治疗等临床决策相关。上述研究进展证实了ACGs在医生处方行为评价方面的风险调整效应,为接下来的模型构建提供了重要的技术依据。

3 基于ACGs的风险调整统计模型构建

3.1 基于ACGs风险调整的原理分析和数据准备

将ACGs引入到基层医疗机构所需要的基础设施将包括:①患者疾病诊断、年龄、性别等信息;②疾病诊断信息的编码表;③ACGs系统要求的数据格式规范。结合处方行为风险模型相关决定因素,选择适宜的模型链接函数。风险决定因素以患者的疾病组合为主,同时也考虑性别、年龄和医疗保险等人口学和社会经济状况因素。回归模型是风险调整分析中最为常用的方法,具备同时对多个潜在决定因素进行控制的突出能力。

在处方数据收集方面,主要通过基层医院管理信息系统,收集医生的电子病历信息,时间跨度为1年或以上。收集信息包括:病人医保编码,年龄,性别,登记的疾病诊断,药品花费,药品种类(通用名、剂型、规格、单价、数量),医疗保险类型,诊治医生编码,所就诊的医疗机构名称。

ACGs的分析处理步骤:①对于每一次医疗服务,ACGs体系将患者对象赋予相应的一个或者多个ADGs;②ACGs软件系统根据患者性别、年龄和患者ADGs属性将患者划入不同的ACG类别,而每一个ACG则代表了患者不同的病情组合。

3.2 处方行为评价的风险调整统计模型构建方法

结合我国当前基层医疗机构基本药物使用中的突出问题,基层医生处方行为评价最常用的3项主要结果指标包括抗生素处方率、注射剂处方率和平均处方药品费用。针对处方行为评价变量的不同类型,分别建立多水平的logistic混合模型和线性混合模型。

3.2.1处方行为指标为非连续性变量。以抗生素处方行为为例,在医院层面结果指标是抗生素处方率,而患者层面则是二分类变量,使用logistic回归模型。由于同一家医疗机构患者往往有聚集性,所以数据具有层次结构。传统的分析方法忽略机构患者的聚集性,这样会过高地估计医疗机构间的变异。多水平模型可以克服数据聚集性,该模型包括患者水平变量的固定效应和医院水平的随机效应。多水平logistic回归模型表达为:

logit(Yij=1|Xij)=αi+βXij

其中,Yij是二分类变量,代表第i家医院第j个患者是否被处方了抗生素,1为发生、0为不发生。i=μ+ωi,μ为不随患者和医院变化的截距项;ωi为随机效应,也称为高水平的残差,反映了在控制低水平影响因素后的高水平单位的影响效应,假定ωi服从标准正态分布,即ωi~ N(0,τ2),其方差τ2又称为随机参数,表明了高水平单位的效应大小,τ2越大说明数据的层次聚集性越强。Xij表示患者的危险因素,包括人口统计学变量和ACGs病情变量,这些变量是医院处方行为质量和结局间的混杂因素。经过风险调整,可以公平地比较医院之间的抗生素处方率。

第i家医院随机效应标准化率SRi:

即第i家医院抗生素预测处方率除以期望发生率,再乘以所有参与医院的平均抗生素处方率p。

在ACGs生成过程中已利用了患者性别sex、年龄age变量信息。因此,在实证分析模型中,将探索Xij患者风险调整因子的最优设定:①sex和age(或age2);②sex、age(或age2) 和ADGs;③sex、age(或age2) 和ACGs;④单独ACGs。根据变量本身的统计显著性,模型总体解释度的变化进行确定。

3.2.2处方行为指标为连续性变量。以处方药品费用(cost)为例,使用如下线性混合模型:

Yij=αi+βXij

其中,Yij=log(cost+1),即药品费用加1后进行对数转换,以使其更接近于正态分布。i=μ+ωi,i、μ及ωi的设定同上。Xij中包含人口统计学变量和疾病风险调整变量,具体设定方法同上。估计所有参数和后,利用函数模型计算第i家医院第j个患者的处方药品费用的预测值:

而该患者在所有医院平均水平治疗,所发生的处方药品费用期望值:

第i家医院标准化处方药品费用:

即第i家医院预测平均处方药品费用除以期望处方药品费用,再乘以所有参与医院的平均处方药品费用cost。

4 结论

WHO/INRUD的处方行为指标在国内外应用广泛,对监测和指导用药行为起到了积极作用,但由于其缺乏风险调整,妨碍了不同机构之间、处方者之间的公平比较。本研究提出将ACGs患者风险调整运用到基本药物处方行为指标的计算中,是对WHO/INRUD核心处方指标体系方法学的重要发展。虽然ACGs系统起源于美国,但已被广泛地应用于世界各地,有着较高的预测把握度和精准性[13]。我国基层医疗服务体系、患者就诊模式、基层医生诊疗执业行为等与美国存在差异,基于霍普金斯大学ADGs分组可能存在不完全贴切的情况。目前我国也在不断发展完善DRG (Diagnosis Related Group),2019年国家医疗保障局等四部门发布《关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》,开始试点DRG付费体系。但目前学术界对DRG的应用仍处探讨阶段[17],要发展符合我国现实的基层医疗疾病诊断相关组还需更多研究。

在实际应用中,可基于风险调整模型提出基层医疗机构基本药物处方行为的合理基准。未来还可编制计算机程序自动地进行处方行为指标的快速计算。标杆管理,又称之为“基准管理”,日益在医疗质量领域得到广泛运用,其本质特性是不断地探索最佳实践,以此为基准不断地测量评价。现实中可探索标杆管理理念和处方行为指标基准相结合的策略,以更好地指导基层医生用药处方实践,改善基层医疗机构医生的临床处方行为。

综上,要实现促进合理用药的核心目标,基于风险调整对处方行为进行科学的评价和比较是重点,而ACGs是初级保健中相对可靠的患者风险调整系统。本研究提出通过基层医院管理信息系统收集医生的电子处方信息,纳入ACGs构建多水平的logistic混合模型、线性混合模型实现基层医生处方行为评价的风险调整。未来可尝试基于ACGs风险调整的实证结果,提出基本药物处方行为的基准参考值,并对处方行为基准设定的原则、基准更新的频率、相关配套措施进行研究。