浅谈余华小说的主题意蕴

谢艳洁 张新珍

内容摘要:在余华描写的人生图式中,暴力、苦难和死亡事件是对现实景观的反映和对生命真相的叙述。本文借助文本分析,挖掘事件背后隐藏的真实关系结构,发现在此视角下,常识所理解的物质、精神和情感关系世界都被破坏了:荒诞不经的逻辑主宰着劫数难逃的客观物质世界;过度的欲望霸占着人物的精神世界;麻木的灵魂瓦解着社会情感关系结构。

关键词:余华 主题 真相

余华无疑是20世纪80年代中国先锋小说崛起时期的领衔作家,曾发表过9部短篇小说,12部中篇小说和5部长篇小说。同时他也是获得外国文学奖最多的一位中国当代作家,如《活着》在1998年囊获意大利格林扎纳·卡佛文学奖,《兄弟》在2008年问鼎法国《国际信使》外国小说奖。他的作品在当代文学中独树一帜,一直备受评论家和批评家的关注。学界将余华的作品分为前后两个阶段,前期的作品偏重于暴力和血腥的描写,通过极端的手段表现精神与现实之间的紧张关系;后期则侧重描写人物生存境况,着重表现在劫难逃的人生宿命,但余华“所有的努力都是为了更加接近现实”。[1]余华的文本语言平实简洁,在语法形式上多采用并置、重复、错位、颠倒的表达,这种带有现代主义技巧的语言形式,打破了传统的语言习惯,是对变化了的现实世界的适应,因此本文也正是从虚构文本和社会现实之间的关系角度探讨余华作品的主题意蕴。人类社会的共同想象构造了现实世界,而日常经验又常常蒙蔽了我们对真相的认知。作者在文本中简化了语言的包装,更加专注于人物内心的感受,深化了对现实世界的体验,进而揭示出真实的生命主题。根据陈淳教授的观点,本文从客观世界、精神世界和情感关系三个方面探讨余华在文学作品中所体现出来的思想内容,从而体会出作者对真实社会关系结构的隐晦表达。

一.客观世界:荒诞与死亡的混糅

在余华的作品中,人物的命运充满了偶然性、颠覆性和神秘色彩,现实的规则与常识随时可能被打破、被抛弃,不可思议的荒谬之事成了文本世界中的理所当然,因果无从探究,理性的文明被荒诞的客观世界所淹没。

余华在一方面写着人世之间交叉碰撞的散漫无常,一方面又在提示我们偶然事件之下笼罩着的宿命阴影。余华作品中的人物常常陷入悖论之中,因常识与现实不符,导致内心道德与外在法律冰炭不容,从而生存困境屡屡出现。如《死亡叙述》中作者对于道德和法律认知的颠覆:司机在第一次撞死人后,担惊受怕地逃之夭夭,但是并没有受到任何实质性惩罚。这种结果的处理,是对外在法律的践踏。而当司机第二次又撞死了一位孩子,主动承担责任时,却被受害者家人剁成了肉酱。这种命运的编排,是对内心道德的背叛。内心的道德与外在的法律大相径庭,逃避责任安然无事,承担责任却惨遭刑罚。《十八岁出门远行》的“我”在人生的第一次出行中就体验到了这种文明的错位和规则的混乱。“我”乘坐的一辆满载苹果的汽车在途中突然抛锚,遭到了一群村民的抢夺,出于朋友的身份,我奋力抵抗,帮助司机保护水果。这样的故事情节本是我们熟知的“侠义仁心”,但是结果却让人出乎意料,司机竟在“我”被打得鼻青脸肿时,站在远处哈哈大笑,以欣赏和玩味的态度置身事外,甚至还抢走了“我”的背包,和抢劫苹果的村民一起开车逃跑。作者不经意间安排了一场突如其来的欺诈和暴力,将主人公硬生生地拉进了这个不可思议,荒谬混乱的悲惨世界。类似的场景再现于《河边的错误》,刑警队长马哲出于人道主义,擅自击毙了一个不受法律约束的疯子杀人狂。而他的“英雄主义”却要面对法律的制裁,大家为了救他,纷纷劝说他装疯卖傻,像那个被击毙的杀人狂一样,借助“疯子”的身份逃脱法律的约束。终于,在众人的再三盘问和逼迫下,正常的马哲被确诊患上了精神病,说话开始颠三倒四,做事开始迷糊不清。如此这般惩恶扬善的结果便成了角色互换,原先的受害者成为了被害者,原先的惩戒者成为了被惩戒者。在这里,内心的良知像是死亡计时器,越是道义于心,就越是靠近毁灭。正义与邪恶,正常与疯癫没有了明显的界线,二者变得愈加模糊无形。

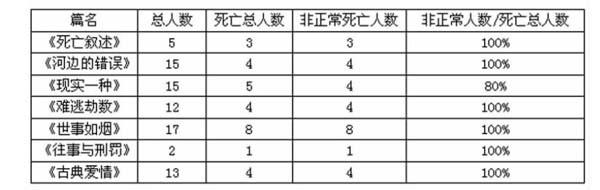

除了这些不合逻辑的规则,等待着人们的还有不可抗拒的命运:如果是自然的死亡结果是不可避免的话,那么非正常的死亡就是人们不可抗拒的命运。叔本华认为“死亡是生命的真正结果,并且因此可以说是生命的最终目的。”[2]当我们面对现世无法消解的烦忧,遭遇难以承受的苦难,亦或是被病痛折磨的痛不欲生时,大自然便是我们最终的避难所。余华作品中的死亡大都是非正常死亡,是宿命、暴力、陰谋、荒诞集合下的产物,人们经受着死亡带来的无力感。这种随时随处都会发生的死亡事件不仅是对生者精神的摧残,更是人们无处可躲的宿命所在。下图是余华部分作品中,非正常死亡人数所占的比例:

在这些作品中,死亡人数或多或少,但无一例外的是,非正常的死亡人数都占据了绝对比例。换言之,当偶然事件占据上风,那么偶然也就成为了必然,生命成为了一个劫数难逃的同心圆。人们在这里兜兜转转,被迫在生死之间挣扎,用尽全力寻求解脱和超越,最终却发现终点即是起点。作者对于事件的安排,抛开了常识的因果链,按照非现实的逻辑刻画人物命运,以此割断了人物与客观世界的一些虚假链接,展现了人类社会中被掩盖的生存本相。

二.精神世界:疯癫与文明的对抗

在人物的精神世界中,欲望与美感是支撑现实秩序的两根支柱,二者的失衡便会导致疯癫与文明的对抗。欲望本身是一股生能量,性与攻击性作为人本能的欲望,是二元世界的两大动力,但在那个个性被极度压抑的年代,人们的需求被过分忽视,导致了人们对欲望不加节制的追求,酿造了一系列悲剧。正如《爱情故事》的少年在偷食禁果后所说:“欲望的一往无前差点毁了我,在此后很多的日子里,我设计了多种自杀与逃亡的方案。”[3]而文明则是欲望升华的结果,但当过度的欲望肆虐时,便会产生破坏力。这便是余华想要展现的精神世界的真实关系结构:人性的真实是人格面具下的阴影,是人的最基本的动物性(欲望)而非常态中的社会性。[4]而欲望,是精神世界一切苦难的源头。作者通过还原人物本真的感受,以达到还原真实的目的。

余华对于真实的叙述是不加避讳的,他从不评判人性的好与坏,只是尽可能切实全面地看见生命的维度,更为深刻地理解生活。余华认为人们对于欲望的追求,无论是放纵的,还是克制的,都是我们完整人格中的一部分,是推动生命生生不息的自然力量。弗洛伊德将人的人格分为本我、超我和自我。本我也就是人的本能,由各种欲望组成,超我是指外显的道德规范,自我则是二者平衡的产物。性欲和攻击欲都属于本我的一部分,本我被过度压抑,超我被极度扭曲,自我也就相应产生了疯狂的对抗性行为。而在性欲面前,有大胆的践行者,有试探性的偷窥者,他们像猎狗捕食一样,或在黑暗中、或在阳光下,寻找一切释放的时机。这股黑暗的生命能量破坏了健康的两性之恋,消解了才子佳人的美好,取而代之的是令人不齿的不伦之恋。《在细雨中呼喊》中父亲孙广才与儿子孙光平竟与同一个寡妇“偷情”;《许三观卖血记》中许三观前去探望受伤的朋友妻子林芬芳时,竟然在没有任何心理波动的情况下与她发生了关系,仿佛一切都是理所应当;《世事如烟》中六十多岁的哭丧婆婆与孙子同床以致于怀孕;九十多岁的“算命先生”为了采阴补阳,增加寿命,竟然强奸幼女。这场社会性的狂欢将人性中无处安放的欲望搬到了社会舞台上大展拳脚。这些不仅仅是对人物生理欲望的描写,它暗示了人们被压抑的内心世界的疯狂。

暴力的力量来源于人们内心的渴望,加尔顿把暴力定义为“任何使人无法在肉体上或思想上实现他自身潜力的现实”,[5]而面对现实世界中权力的失衡,余华认为暴力是消解人与现实紧张关系的手段,性情的伪装常常压抑了人的本真状态,人们的欲望无从宣泄,在追寻的道路上处处遭遇挫折,只能依凭本能去消解。但余华笔下的暴力并未到此结束,由暴力本能衍生出来的是更残忍的暴力,环环相扣,以暴制暴。《一九八六年》中的历史老师深受文革的毒害,被释放后无法释怀曾遭遇过的种种残害,便将古代五种酷刑一一施展于自身:用钢锯将鼻子和腿割掉,用滚烫的烙铁将脸颊烙伤,用石头把自己的生殖器生生砸烂。这是历史性的暴力事件,文中暴力产生的原因和施暴的手段,也都是由历史衍生出来的。这从时间轴上说明,暴力一直都是历史的真相。《兄弟》中孙伟的父亲曾经受过“肛门吸烟”和“鸭子凫水”等酷刑,然而在得知自己的妻儿发疯惨死之后,这个强悍的男人再也支撑不住,便用一根铁钉生生拍进自己的头顶,结束了生命。他们采用的手段之残忍,行为之暴虐,令人瞠目结舌,面对暴力的恐惧,他们选择了用暴力本身来结束。而这样扭曲的暴力在社会全体的推动下,竟然慢慢走向合理化,走向家庭内部,《现实一种》讲述的就是家族内部的血腥连环杀人案,作者冷漠的笔调和旁观者的视角代表的是社会对暴力的默许和保护。

三.情感世界:麻木而冷漠的关系

在余华刻画的人生图式中,外在世界的规则颠三倒四,内心世界的欲望疯痴癫狂,而连接二者的情感世界里行走着地都是麻木的灵魂。作為社会主体的人丧失了身份属性,成为物化的符号,被残害、被折磨、被安排,自我意识混沌不清,无所作为地残喘于世。而人与人之间的情感基质也在一点点消泯,对于亲情、友情和爱情的执念在一次次的死亡和暴力事件中被夺去,生命的根基被推向麻木冷漠的状态。在这个无情世界里,余华抽空了希望,将人作为形而上的主体丢入犬儒社会中。社会不是同个人对立的“抽象的东西”,而是表示这些个人彼此发生的那些联系和关系的总和。社会的人作为主体,便总是类和个体、集体和个人的统一。[6]个体与社会,个体与个体,个体与自我之间的相互联系,特别是精神的交流,形成了社会的情感世界。

余华摒弃了人物的心理深度,抛弃了他们的社会身份,使主体丧失了作为人的属性,从而更加自由地书写生命的痛感。当呼喊不被聆听,渴望不被看见时,内心微弱的希望也会慢慢熄灭,取而代之的便是闭口不提的绝望和木讷麻木的灵魂。

在现实社会,姓名是一个人存在于此的证明,人们身份属性的外在表现,也是人们社交网络形成的基础,“没有姓名就意味着没有社会权利和个人身份”,[7]也意味着切断了人与社会之间的切实联系,切断了此刻与历史、与未来的联系,使人成为了非中心化的主体。在余华的作品《世事如烟》中,人物被称作阿拉伯数字“1、2、3、4、5、6、7”;在《往事与刑罚》中,抽象名词如“陌生人、刑罚专家”取代了具体的名字。个体没有自己存在的意义,彼此之间的关系也无足轻重,在茫茫人海中偶然相遇又相离,体验了的是“非我”一样的存在。

个体被无视,个体与个体之间的情感关系更是淡薄无力。余华对于情感一直都是敌对和冷漠的态度,在呈现苦难和解释苦难地过程中,尽情地展示了世俗情感在其中的虚与委蛇和轻薄无力。无论是爱情、友情,还是亲情,都终将走向毁灭,而“活着”才是最本源的状态。《兄弟》中陷入爱情的李兰和宋凡平,在冷漠的时代里终究无法相濡以沫,爱情带给他们的也不过是更加孤苦的一生。《在细雨中呼喊》的主人公“我”(孙光林)是一个遭遇遗弃和歧视的孩童,在孤独无助的童年生活中别无可依。和苏宇与王大强之间那一一点友谊的温暖,也随着二人的死亡而迅速划过天空,消散地不留一点痕迹。在《活着》中,维持福贵生活的执念便是“家族血脉的延续”,而一次次不期而至的死亡一点点吞噬掉了这份执念,最终让它产生异化。

余华作品中的人物在经历了重大创伤后,常常选择的防御机制就是麻木自我,这也是余华对于生命悲情色彩的诠释。对于孤独的个体而言,最大的悲哀不是苦难,也不是死亡,而是麻木——麻木自我,切断与他人的情感链接,退化到虚弱的自我空间中。

四.结语

在余华看来,真正意识上的现实不是一个个具体事件的堆积,而是隐藏在纷繁零乱的事件背后的关系结构,这种关系结构既对应于特定时代的社会结构,同时也是人类的基本精神结构或是生存境况的折射。[8]因此,本文从余华作品构建的客观世界、精神世界和情感世界三方面来探讨他心中的“现实一种”,来审视他笔下人物的赤裸本相。余华站在反常识的视角下观察我们所熟悉的一切,毫不留情地揭示出现实世界的残酷与荒谬,这种反叛是他对常识和现实生活的反思,也是对自身写作目的深度思考。他在文学层面上,将我们与世界链接起来,借助相似的社会问题,反映人们在现实生活中共通的生存困境。从80年代的先锋写作,到90年代的写实态度,他提出于“内心真实”观[9],以小说家的视角切入了现实世界所提供的逻辑与秩序,体验之深刻,表述之犀利,对先锋文学观念起到了指引作用。

参考文献

[1]吴义勤.余华研究资料[M].山东:山东文艺出版社,2006(5):5.

[2]西格蒙德·弗洛伊德.弗洛伊德后期著作选[M].上海:上海译文出版社,1986(6)::54.

[3]余华.我没有自己的名字(珍藏版)[M].北京:人民文学出版社,2017(1):79.

[4]吴义勤.余华研究资料[M].山东:山东文艺出版社,2006(5):118.

[5]徐卉.走向后现代与后殖民[M].北京:中国社会科学出版社,1996(7):212.

[6]赵泳.社会自我意识研究[M].陕西:陕西人民出版社,1998(3):35.

[7]科恩.自我论[M].北京:三联书店,1987(4):64.

[8]吴义勤.余华研究资料[M].山东:山东文艺出版社,2006(5):248.

[9]洪治钢.余华评传[M].河南:郑州大学出版社,2005(1):86.

项目基金:湖北工业大学博士基金启动项目BSQD12173.

(作者介绍:谢艳洁,湖北工业大学外国语学院汉语国际教育硕士;张新珍,湖北工业大学外国语学院讲师,博士)