基于情知教学的小学信息技术教学案例分析

曹书嘉

摘 要:“情知教学”注重的是“情”与“知”的融合,情即情绪、态度、情感、学生的心理。知即认知,学生对于知识的接收。在小学信息技术课堂上要以“情”导学,功夫下在课堂上,通过有趣的符合学生认知水平的教学案例让学生了解信息技术本质,促使学生爱上信息技术课程,内化信息科学与信息素养,教会学生学习。

关键词:情知教学;信息技术;教学案例;教学活动

最近学校组织学习了冷冉先生的“情知教学论”。冷冉先生认为:“从学生的心理过程分析,学习的一个方面是感觉—思维—知识、智慧(包括运用)的过程;另一方面是感受—情绪—意志、性格(包括行为)的过程。”也就是说学习不应该只是学会知识这一个单一目标,情绪才是学生学习的基础,我们应该从情绪入手教会学生学习。冷冉先生认为:“情感与性格和知识智力一样,同属于教育的培养目标。”作为一名信息技术教师,如何才能利用有限的课堂实践让学生从被动到主动,将信息技术内化吸收应用在生活中并具有创新意识与能力呢?

作者粗浅地认为可以从案例开发着手。深挖教材,实现教学案例的再开发。

信息技术学科有着自己的学科特性,和语文数学不同,信息技术具有教学内容更新迭代快、发展迅速的特点,所以信息技术课程的着重点不应该是“技术”而是“信息”。即我们要培养学生具有信息意识、信息素养、计算思维、数字化生活与创新、信息社会责任感。学生应该具有主动接收信息、处理信息、应用信息、传递信息的能力。

在人工智能、大数据等技术的冲击下,教师应该具有更高的信息素养,具有不断学习新知识的能力。信息技术教学不再是技术的说明书,而应该更多地讲解信息技术更本质的知识点,如循环、迭代、递归、圖层等,之后教师再通过不同的案例促进学生更深地理解及运用这些信息科学,并将它们应用到生活中去。比如,学生学了循环,那么他们在需要制作时钟的时候,就能在PPT中的动画效果中使用循环,或是在scratch编程中使用循环,用不同的方法制作完成一个“时钟”。或者学习了图层之后,就知道可以应用图层来制作图片,在ps中可以使用图层、在画图软件中可以、在PPT中也可以使用图层,这样他学会了图层的概念后,就不会局限于某一个特定的软件制作图片了,它可以自己内化这个概念,在更多的生活中,电脑的使用中抽象,建模,解决问题。

而要达到这些就需要教师具有信息素养与处理信息的能力。能用符合学生学情的、符合学生认知水平、贴近学生生活的讲解来达成。所以教师在教学前应读通教材,了解教材的知识点结构。通过对教材中的知识点、信息素养进行梳理,最终在脑海中形成一个完整的教学体系,分析寻找到这个体系中的教学重点和难点,沿用教材案例或开发出新的案例进行教学。而不是照本宣科地使用教材案例,学习软件的使用方法时顺便带一点信息学知识。创新开发教学案例可以从以下几个方面着手。

一、游戏教学,“情”在好玩

对学生来说,游戏无疑是最具吸引力的,每每玩上游戏都是两眼放光的,既然如此,为何不在信息技术的课堂上根据教学知识点与重难点设计开发出小游戏作为教学内容呢?抓住学生喜欢玩游戏的痒痒肉,让他从被动的接受教师讲解到自主探究,勇于探索、敢于创新,会积极向老师同学们主动学习或自己研究提高。小学scratch程序设计,幻灯片设计、打字指法等教学内容都可以通过设计游戏进行教学。

如,在大连理工2015课标版中的《小兔子乖乖》《逃生演习》等都是将程序设计中的顺序思想、选择分支结构蕴含在游戏中进行教学的。又比如,在小学低段的打字指法教学中,应对枯燥无聊的指法练习,教师也可以在课堂中引入打字游戏提高学生学习打字的热情与兴趣。幻灯片设计中的超链接知识也可以设计成迷宫游戏,进而吸引学生的学习兴趣。

这样互动的、多元的、充满想象力的游戏可以直白地抓住学生,让学生从游戏中学会知识,进而形成主动探究的学习意识,学会学习。

二、知识点整合,“情”在创新

在梳理信息技术教材的过程中,我们发现有些知识点是相似或是相通的,对于这样的知识点我们可以对其进行整合、区分或交叉。根据这样的知识点的特性,设计教学案例,在课堂讲解时,可以统一讲解或对比着讲解。

比如,在幻灯片设计的教学模块中,“超链接”和“动作设置”的应用方式和功能都很相似,只是“动作按钮”比“超链接”多出一个“鼠标滑过”的效果。针对这两个知识点的共同和不同之处,可以设计一款“迷宫游戏”作为教学内容的载体。学生在课堂上制作完成自己独一无二的迷宫游戏,在制作游戏的过程中根据自己的需求选择使用超链接或动作设置,比如可以使用超链接制作出选择游戏难度级别的按钮。可以使用“动作设置”的鼠标滑过效果制作迷宫路径,使用鼠标按下效果制作游戏终点,这样的课堂既有学生的思维活跃度,又对知识点进行了充分的练习,更重要的是,学生在自主设计游戏的过程中也是对“创新”进行了内化。

如此设计,既可以将知识点的操作过程包含到教学案例中,又可以明确对比出“超链接”和“动作设置”的区别,同时以游戏为载体,特别能吸引学生的学习兴趣与设计热情。学生特别愿意参与到这样的可以自由设计的课堂中来,并对超链接和动作设置留下深刻印象,在今后的学习生活中遇到这样的问题,就可以应用本课所学解决实际问题。

在设计教学案例时,不同类别的知识点,也可以设计同一案例进行对比讲解,让孩子发现原来同一个问题有这么多不同的解决方法,从而开拓学生思维。

比如,在scratch程序设计中的循环结构和幻灯片设计中的自定义动画设置都可以应用“时钟”这一案例进行教学。一个编程教学,一个幻灯片设计,听上去好像知识点之间的差别很大,但其实这两个知识点有共同之处,即重复的思想以及旋转中心的处理。如果教师梳理了信息技术教材,那么在进行幻灯片设计教学时就会将“循环”这一概念进行渗透,虽然“循环”的设置方法在scratch及wps演示中不同,但是思想是共通的,从而可以帮助学生训练形成计算思维。在这两个“时钟”的案例中,旋转中心的设置方法是不同的,在scratch中,旋转中心可以通过修改中心点的位置来完成,而在wps演示中只能通过组合图形“降低重心”的方法解决,这样的对比教学有助于训练学生积极寻找解决问题的办法,培养学生的思维灵活性,提高学生的创新思维。

三、建立模型,“情”在举一反三

信息技术是一门一直在变化的学科,技术的更新速度是呈指数级增长的,单纯进行技术教学的话,我们永远也不能给学生最先进的。那么信息技术老师都要教会学生些什么呢?技术虽然在变,但是逻辑不会变,重要的是学生要学会思维方式,学会主动解决问题。通过观察生活我们可以发现,“算法”或“思维方法”是存在于我们生活的方方面面的,解决问题的方法是有一些范式的。

举一个简单的例子,你会在商店里利用支付宝扫码支付吗?假设你已经学会了支付宝扫码支付的流程,来到了一个新的地方,看到了共享单车,你是第一次见到共享单车,周围没有其他人,你的目的地还很远,你会怎么探究学会使用共享单车呢?首先,你会观察这个共享单车,找到车子的锁,虽然你没有钥匙,不能用传统的方式打开共享单车,但是你发现了二维码,你就会联想到支付宝的扫码功能,你试着用支付宝扫描这个二维码。你发现原来这是××品牌的共享单车,你可以通过扫码解锁,扫码完成后可以使用支付宝支付。看,你通过已知技术解决了一个新的技术问题,同时通过这种解决问题的方法你陆续解决了共享移动电源、共享雨傘等问题。

现在,让我们总结一下你解决问题的过程吧!首先,你明确自己的问题想用这个共享单车,并通过分析,将复杂问题拆解成了简单问题:开锁。之后,你通过摸索识别找到了和要解决的问题相似的模型:支付宝扫码。然后,你设计出了解决办法,形成了算法。最后你能轻松地解决之后遇到的一系列相似问题。

在信息技术的教学中,我们也不妨深挖教材,整合教材中的知识点,设计案例,帮助学生形成“建模”思想。在遇到新的问题的时候可以有方法去分析问题、分解问题、建立模型、模式识别、设计算法,最终解决问题,哪怕遇到的问题不是我们现阶段可以解决的,也可以找到解决问题的思路,再逐步攻克。

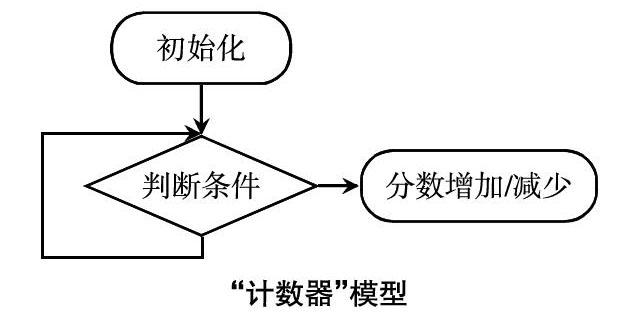

比如,在scratch中的“变量”一课,变量简单来说就是用来存储可以变化的量的。它的功能一个是被赋值,一个是通过计算改变自己的值。通过查找网络上的大量教学案例,我发现在这些案例中,变量的一个主要的功能就是记录游戏中的分数。将这些案例中的分数记录程序单独提取出来就是一个“计数器”的模型。如此一来,在“变量——计数器”一课中,我先让学生玩一个接礼物的游戏,事前说好接到礼物最多的同学可以获得小礼物。游戏时间到了之后统计接到的礼物数量,同学们果然因为特别专注的玩着游戏没有去数自己到底接了多少个礼物。由此可以提出本课问题了,如果有一个计数器能自动记录接到的礼物数量多好呀?!因为这个问题是学生需要的,所以接下来对问题的分析也就自然而然地热烈展开了。接下来完成记录的同学可以到黑板上进行投票,选出自己最喜欢的礼物,当然,随后的分析他们发现了原来无论是记录礼物数量的计数器还是投票结果的统计都可以抽象建立一个“计数器”的模型。之后,学生根据这个“计数器”的模型再设计也就顺理成章了。“变量”一课的教学流程可以归纳为:发现问题—分析问题—分解—建模—应用模型。这一教学流程在STEAM教学及人工智能教学中尤其有效。

综上所述,要营造一个学生乐学、会学、恒学的有“情”的课堂,就要创新开发教学案例,巧妙设计课堂活动。在符合学生认知水平的基础上,尽量为他们创造贴合于他们生活的、有趣的教学案例和合适的教学活动。而这些教学案例的收集,在平时的积累。

同时我们要创新思维,不定势。找到更多适用于课堂的教学策略,并将它们应用在信息技术课堂上。

随着科技的发展,我们的课堂也在发生着变化,我们也应该寻求更贴合时代需求的教学模式和教学资源的创建、共享和传播。而这一切的理论支撑都应该是在“情知教学”理论的指导帮助下进行的。只有把“情”与“知”结合起来,才能打造出更和谐、更受学生欢迎的信息技术课堂。

参考文献:

[1]冷冉.冷冉教育文集[M].大连:大连出版社,1998.

[2]熊璋.人工智能教育:我们的责任与使命[N].中国教育报,2019-05-25(003).

[3]宋庆泮.“情·知教学”及其实施策略[J].普教研究,1995(6):9-10.