农业文化遗产旅游地农户生计与农地利用的耦合协调研究

——以哈尼梯田为例

张爱平 张姣姣 张永勋

(1.扬州大学旅游烹饪学院,江苏扬州 225127;2.中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081)

0 引言

旅游对遗产保护的影响是学界关注的重要议题(张朝枝,2008;樊友猛等,2015)。大量学术成果从经济、环境、社会文化等方面探讨了旅游影响的效应与机制,助推遗产旅游与遗产保护的协调发展(张朝枝,2008;孙九霞等,2015)。自2002 年联合国粮农组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations)确立农业文化遗产保护体系以来,农业文化遗产地的旅游影响也受到国内外研究者的关注,多项研究借助居民感知调查等方法考察旅游发展带来的多方影响(孙业红等,2011;王梅等,2016;张爱平等,2017),为遗产保护与旅游可持续发展提供了丰富的理论支撑和经验证据。然而值得关注的是,农业文化遗产与一般的文化遗产、自然遗产有所不同,它是农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下形成的独特土地利用系统、农业景观和农业文化,是一种特殊的活态遗产(闵庆文等,2009)。这类遗产的保护须基于农民的生产生活实现活态传承,传统农业生产得以良好的维持是遗产保护的关键(闵庆文等,2011)。因此,仅采用居民影响感知的调查方法去分析传统的旅游影响内容是远远不够的,旅游发展对传统农业生产的影响才是理解农业文化遗产地旅游影响的关键内容,然而相关研究尚较为少见。

当前农户生计的非农化正对农业文化遗产保护构成潜在威胁(闵庆文等,2011)。诸多研究表明,农业活动与外出务工等非农活动不可避免地在劳动力数量和质量上形成竞争,致使农村地区出现农地粗放式利用,甚至弃耕、撂荒等现象(Clay et al.,1998;张丽萍 等,2008;Oseni et al.,2009),农业文化遗产地恐难例外(崔峰等,2013)。在此背景下,研究者们尝试寻求可持续的动态保护路径以协调农户生计发展与遗产活态传承之间的矛盾。闵庆文等(2011)基于遗产地传统农业的多功能性,提出有机农业、遗产旅游、生态补偿等保护途径,其中,通过旅游实现遗产保护的理论设想受到学界的认同与推崇,被认为是协调农户生计发展与传统农业生产的有效路径(孙业红等,2011)。然而这一保护路径还停留在构想和愿景层面,旅游发展能否既促进农户生计的改善,又促成传统农业生产的维持,还有待实证检验。已有研究开始关注旅游发展对农户生计的影响效应,如张灿强等(2017)研究发现,旅游接待农户的生计资本总量和结构明显好于纯农户,但鲜有研究进一步关注旅游发展下农户生计变化对农地利用的影响。在农业文化遗产地“旅游影响-农户生计-农地利用-遗产保护”的逻辑关系中,农户生计与农地利用是至关重要的中间环节。

根据可持续生计理论,生计包含了谋生所需要的资产、能力和所从事的活动,人们从事的活动类型受资产禀赋与能力条件的影响(汤青,2015)。农业生产是农户最为重要的生计活动,而农地利用是从事农业生产的主要方式,影响着生态系统、覆被变化、粮食安全等重大问题,农户生计与农地利用之间的关系因此成为学界关注的焦点(赵雪雁,2017)。乡村地理学领域已提出“农户生计与土地利用共生体”的理论思想(McCusker et al.,2006)。现有研究表明,不同方向、不同程度的非农化转变导致农户生计呈现多样分化,生计分化进一步带来了农地利用行为分异,务农主导型、兼业兼营型、非农主导型等不同类型农户的农地利用行为具有明显差异,基于分化与差异的共时性分析是探寻农户生计与农地利用耦合关系的重要路径(阎建忠等,2010;王一超等,2018)。相关旅游研究也发现,旅游发展为农户生计非农转变提供了更多的渠道,农户生计的分化现象十分突出(席建超等,2016;张灿强等,2017),这为本文的开展提供了重要基点。基于此,本文从农业文化遗产保护目标出发,尝试分析旅游发展环境下遗产地农户生计的分化与农地利用行为的差异,揭示遗产旅游地农户生计与农地利用的耦合协调关系,以剖析旅游对农业文化遗产保护的关键性影响,从而为遗产保护机制的建构与完善提供依据,一定程度上也将延展旅游影响研究的深度与广度。

1 数据获取与研究方法

1.1 研究区概况

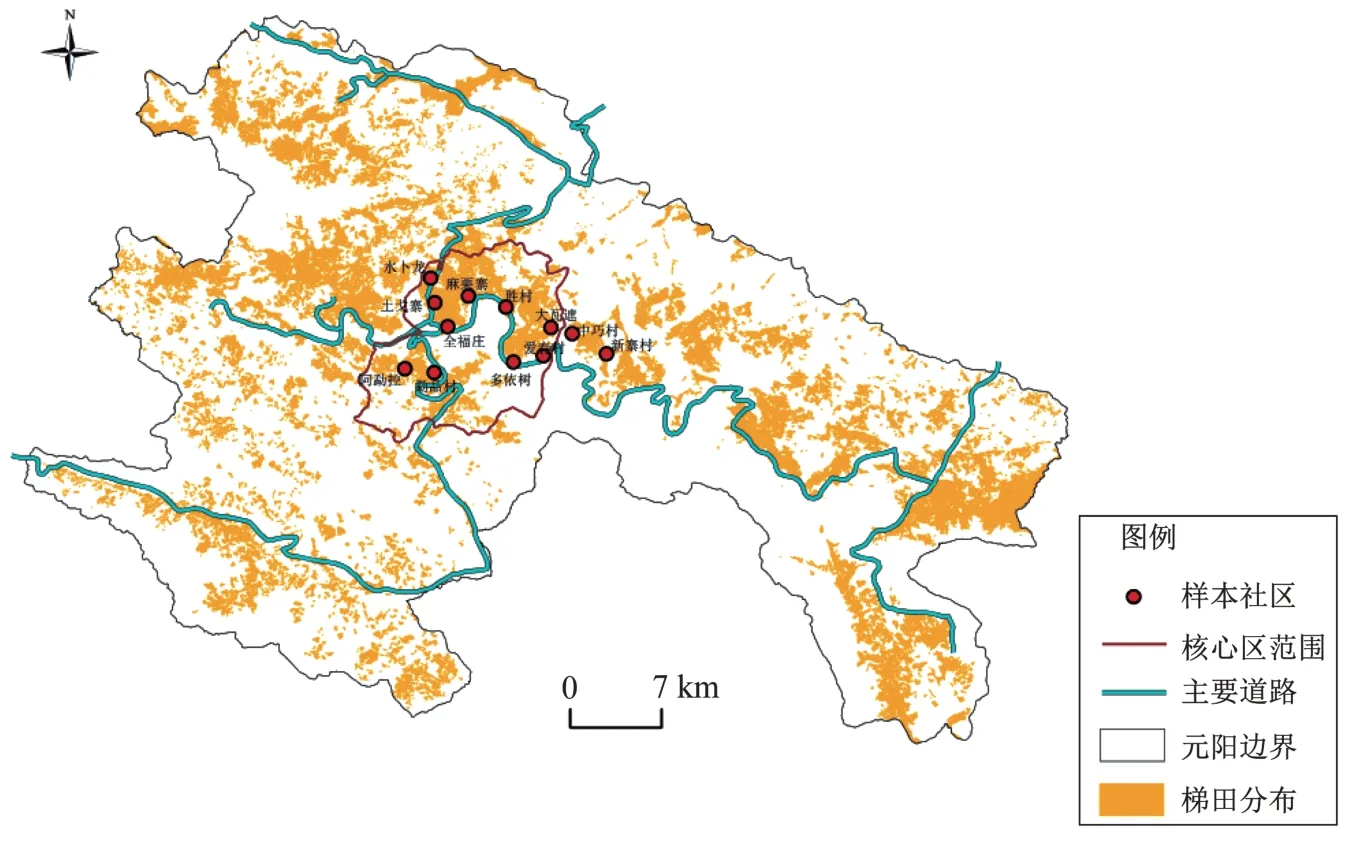

本文选取哈尼梯田农业文化遗产地作为研究案例。位于云南省红河哈尼族彝族自治州(以下简称红河自治州)的哈尼梯田在2010 年6 月15 日被联合国粮农组织正式列入全球重要农业文化遗产(Globally Important Agricultural Heritage Systems,GIAHS)试点,2013 年6 月22 日又被列入世界文化遗产名录(张灿强 等,2017),遗产保护价值不言而喻。在现代社会经济发展背景下,作为梯田类活态遗产,哈尼梯田面临着极大的挑战,因此成为遗产保护学界关注的热点案例区。国际上与哈尼梯田相似的遗产地为菲律宾伊富高梯田,其同样具备独特的旅游魅力,但由于梯田大面积缩减等原因,2001 年被列入世界濒危遗产,其中旅游过度化利用被认为是遗产走向濒危的动因之一(黄绍文 等,2016)。因此,旅游发展对哈尼梯田遗产地的影响不仅受到遗产保护学界的重视,同时也受到旅游学界的高度关注,在遗产保护与旅游影响领域兼具独特的研究代表性。哈尼梯田遗产地范围涉及红河自治州的元阳、红河、金平、绿春4 县,其中元阳县内的梯田面积最大、知名度最高。元阳县多依树、爱春等连片梯田既是遗产保护核心区,又是旅游热点区域,依托连片梯田已形成多依树、老虎嘴等多个旅游景区,旅游发展对遗产社区产生了广泛而深远的影响,因此本文选取元阳县下辖的12 个村寨作为社区样本(见图1)。

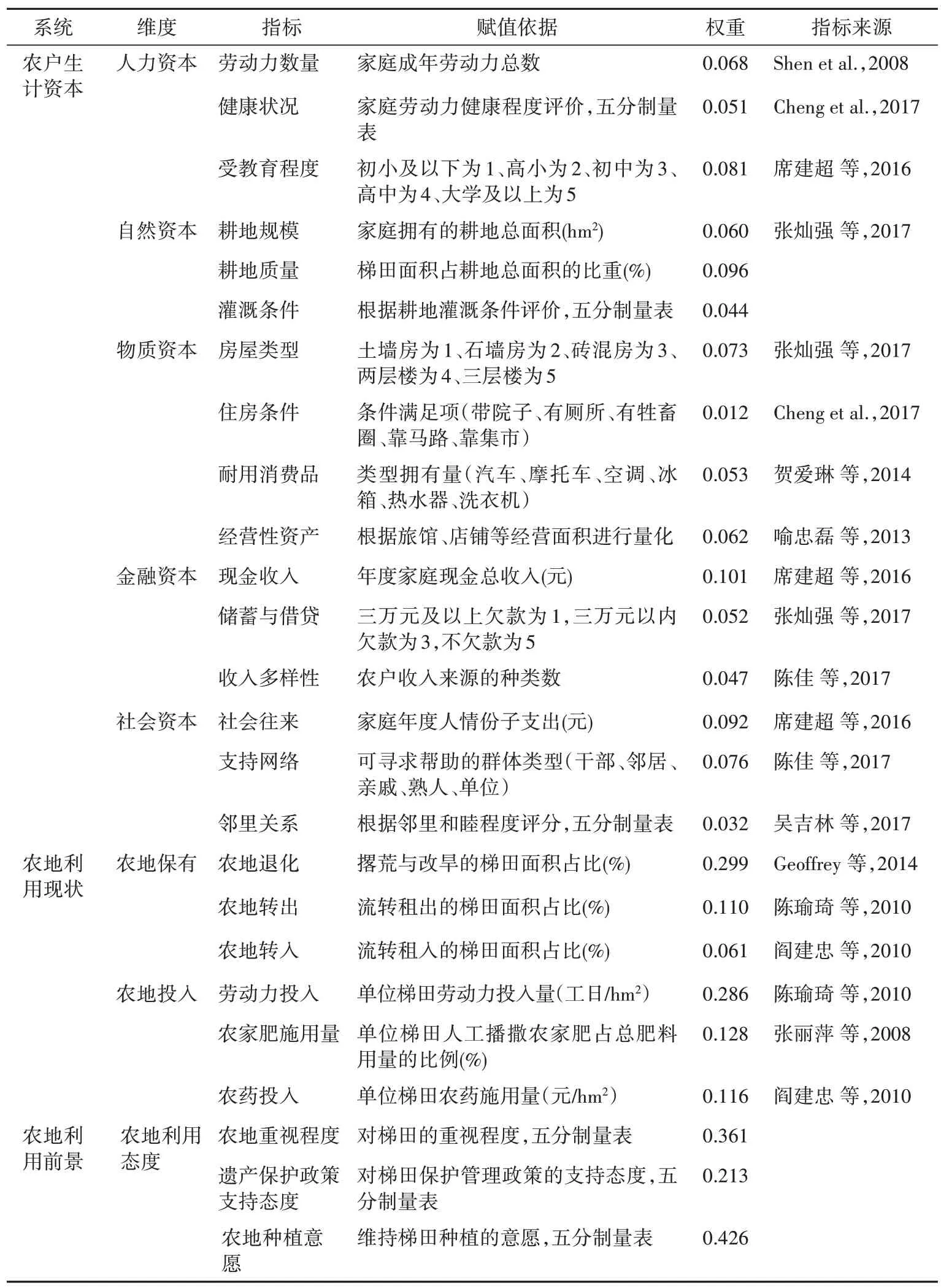

1.2 构建测度指标体系

构建测度农户生计、农地利用的指标体系是开展耦合协调研究的重要前提。农户生计指标设置以英国国际发展署(Department for International Development,DFID)建立的可持续生计分析框架为指导。该是框架指出,农户具备的生计资本是生计研究的核心内容,决定了农户抵御生计风险的能力,是生计策略选择的基础,也是农户获得理想生计结果的必要条件(汤青,2015;张灿强等,2017;赵雪雁,2017)。国内外关于旅游地农户生计的研究多围绕生计资本展开,在回顾相关文献的基础上,本文从人力、自然、物质、金融、社会5个维度开展农户生计资本测度,指标内容、赋值依据及指标来源如表1所示。多数指标及其赋值依据参考了现有研究成果,但自然资本维度中耕地质量、灌溉条件为自建指标。研究区的农地资源包括梯田和旱地两类,旱地多邻近山石,土地较为贫瘠,其农业生产利用价值远不及梯田。而梯田生产对于水资源具有高度的依赖性,水资源是梯田生产的命脉,所以在哈尼梯田地区水资源和灌溉条件被农户视为重要的“资产”,因此本文增设了这两项指标。同时,研究组结合调研前期掌握的研究区现状对房屋类型、住房条件、储蓄与借贷、支持网络这4项指标的赋值依据进行了调整,以使调查结果更接近真实情况。

图1 本文样本社区分布

农地利用方面,相较于一般农村地区,农业文化遗产地的实证研究较为少见。阎建忠等(2010)和陈瑜琦等(2010)从用地资源调整(租出或租入)、劳动力投入、物资投入等方面分析农户的农地利用行为,发现用地资源调整行为相对显性,农地投入行为相对隐性,但后者对于农地质量的提升及农业物种的保持具有十分重要的影响。在梯田类农业文化遗产保护的理论与政策层面,因土地利用直接关系着农业文化遗产的延续,学界与业界均重点关注弃耕撂荒、水梯田改旱等问题,如云南省人民代表大会常务委员会颁布的《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》①元阳县人民政府官网.红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例[EB/OL].(2017-08-21)[2020-05-05].http://www.yy.hh.gov.cn/zwzx/tzgg/201708/t20170821_61643.html.、Geoffrey 等(2014)开展的研究。结合乡村地理学、遗产保护领域的研究成果,本文从农地保有、农地投入两方面测度农地利用现状,相应指标及其来源如表1所示。此外,遗产保护研究者还指出,农业文化保护的关键在于未来需要将农民留住并使其愿意继续维持传统农业生产(闵庆文等,2011),农民的态度和意愿对于遗产保护具有重要的潜在影响,退耕等现存的意愿极可能落实于农户未来的生计决策之中,并影响着遗产动态保护。为进一步把握遗产地农户的农地利用行为趋向,本文自建了农户对农地的重视程度、对遗产保护政策的支持态度及对农地的种植意愿3项指标,以考察农地利用前景。为此,农地利用形成了农地利用现状、农地利用前景两大子系统,并分别与农户生计资本进行耦合协调评估。

表1 农户生计与农地利用测度指标体系

考虑到指标量化结果包含连续数据、分类数据等多种类型,农户生计资本、农地利用现状、农地利用前景子系统的指标权重均采用层次分析法实现。研究组根据测度指标设计了两两比值型征询问卷,向国内从事农业文化遗产保护研究、遗产地旅游影响研究、乡村土地利用研究的相关学者和专家发放问卷,共回收有效问卷23 份。本文采用DPS 软件工具完成权重计算,并再次征询专家意见,形成了最终的权重结果(见表1)。

1.3 数据获取过程

我们运用分层随机抽样方法对样本社区进行入村入户调研,采用问卷与访谈相结合的形式展开。除表1关注的指标内容外,问卷还包括农户家庭的人口数、各劳动力从业内容及就业地点、家庭收入结构等生计发展情况。访谈过程中与哈尼族等少数民族居民的语言沟通是一大障碍,为此我们邀请了云南民族大学的一名硕士研究生、红河学院的一名本科生协助访谈,两名学生均为元阳县农村本地人。在对人员进行相关培训后,最终搭配形成两个调研小组,于2018年7月15日—8月9 日对样本社区进行访谈调查。选择该时段进行调研,一方面是考虑两名外聘学生的闲暇时间,另一方面是该调研时段恰逢研究区盛大的矻扎扎节(也称六月年),外地工作和学习的青年人多返乡参与节庆活动,这为获得具有代表性的农户样本提供了条件,降低了抽样带来的结果误差。调研共持续26 天,回收有效问卷401份,并获得8 万余字的访谈纪要。需要说明的是,金融资本、农地投入两个维度中的部分指标需要考察整个年度的数据,因此对于现金收入、劳动力投入等指标,我们采用了2017年度数据。同时,农地保有维度的3项指标需要关注历时性变化,考虑到2011年红河自治州因加强梯田保护管理实行了环境整治、制度建设等多项举措,农户对这一特殊历史时期记忆深刻,因此本文选择2011 年—2017 年作为农户退化及流转情况的考察期。

1.4 数据分析方法

1.4.1 综合指数计算

根据问卷调查获取表1的指标数据,在进行离差标准化处理的基础上,本文采用加权运算方法分别计算农户生计资本、农地利用现状、农地利用前景3个子系统的综合指数。公式如下:

式(1)和式(2)中,F(L)为农户生计指数,Xi为生计资本指标标准化值,Wi为指标对应的权重;F(U)为农地利用现状指数或农地利用前景指数,Xj、Wj分别为指标标准化值和对应权重。

1.4.2 耦合协调度模型

耦合协调度模型是分析耦合关系的常用方法,模型的基本理念在于两个考察对象同步发展的程度越高,协调度指数越大(王新歌等,2017)。本文拟基于该方法,分析农户生计与农地利用的耦合特征。计算过程涉及耦合度、协调度两个评价模型,公式如下:

式(3)中,C为耦合度指数,用以衡量农户生计、农地利用的同步发展程度,农户生计指数与农地利用指数同时呈现低值或高值,C均会呈现高值;F(L)为农户生计指数;F(U)为农地利用指数;k为调节系数,本文取值3,符合取值2~5的标准(刘浩 等,2011;王新歌 等,2017)。

式(4)和式(5)中,D为协调度指数,用以衡量农户生计、农地利用的协调发展程度;T为农户生计、农地利用的综合评价指数,反映两者的整体水平;α、β为待定权数,本文认为农户生计发展与维持传统农业生产同等重要,因而分别取值0.5。

1.4.3 局部加权回归散点平滑法

局部加权回归散点平滑法(LOWESS)是局部加权回归与稳健估计的有机结合,由于不假设模型,因而具有灵活机动的特点,适合探索数据之间隐藏的关系。该方法认为空间中点的分布都受到一定范围内其他相邻点的影响,影响权重与点的值及两点之间的距离有关,距被观测点越远,影响作用越小(李佳洺等,2014)。如此,通过d阶局部加权回归方法计算每个点的平滑值,经重复t次迭代最终得到稳健局部加权回归的拟合值,并连接生成拟合线(李佳洺 等,2014)。鉴于LOWESS 的灵活性与有效性,本文拟使用该方法分析农户生计与农地利用之间的互动关系,以探索农户生计与农地利用的耦合发展态势。

2 结果分析

2.1 农户生计类型划分

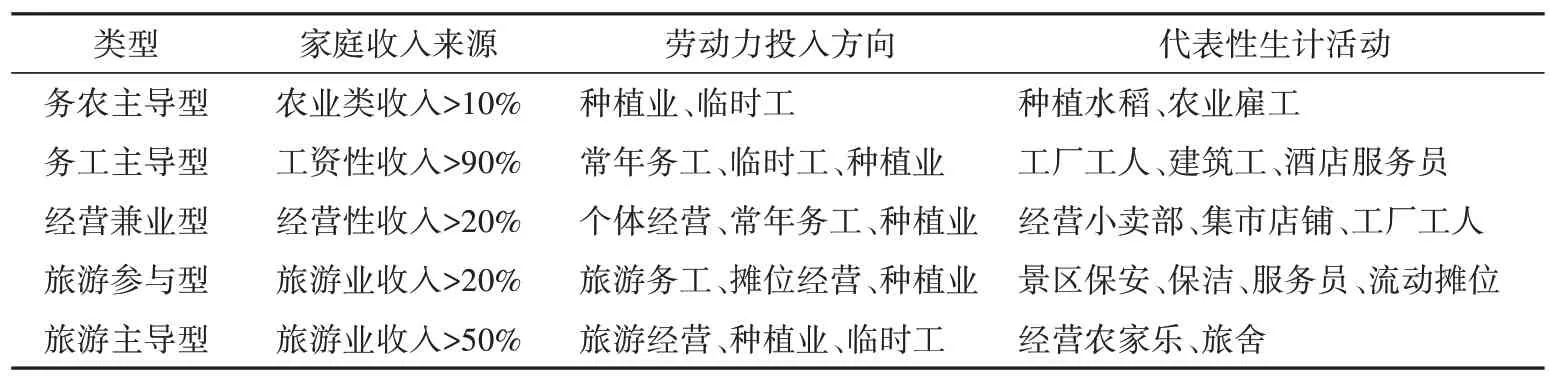

现有研究多认为,农户从事占据主导地位的生计活动所获得的收入在家庭总收入中的比重应当较高,收入来源结构因此成为识别农户生计类型的重要依据(阎建忠等,2010;贺爱琳等,2014;吴吉林等,2017)。然而,研究区的农业生产活动具有自给自足特点,仅仅依据务农等所得收入来识别生计类型具有一定难度。研究区的农田资源并不丰富,样本农户平均水田面积为0.180 hm2、旱地面积为0.107 hm2,水田种植水稻,旱地以玉米种植为主。由于种植规模较小,且以粮食作物为主,农户的农产品大部分用于自给,少部分用于销售,农业生产所得的货币化收入不多。调查中发现,诸多农户的生计发展仍以农业生产为重心,仅在农业生产之余兼顾短期务工。尽管务工收入在这类农户家庭收入中的比重高于务农收入,但与常年务工的农户相比,生计发展方向明显不同,具有务农主导型特征。为此,本文根据研究区农户生计特点,从劳动力投入方向、家庭收入来源两方面构建农户生计类型的划分依据,将农户生计划分为5种类型(见表2)。

表2 农户生计类型与划分依据

从划分结果来看(见表3),务工主导型和务农主导型农户占62.095%,旅游主导型和旅游参与型农户占23.192%,表明研究区农户生计发展主要依靠外出务工和留守务农,旅游发展仅对少部分农户的生计产生了直接影响。旅游参与型、旅游主导型两类农户的生计旅游化转型程度不同。前者仅安排个别劳动力投入旅游业,主要从事景区保安、酒店或民宿服务员、景区保洁等务工性工作,少数经营流动性摊位及土特产品商铺,且经营规模相对较小。劳动力一方面来源于其他行业务工人员,另一方面是家庭新增的成年劳动力。这类农户家庭生计活动实质上以务工为主导。后者以经营农家乐、旅舍为主,经营规模相对较大,因而对农户金融资本、物质资本的要求较高。或许是研究区相对贫困的原因,生计转型之前这类农户均在异地实现非农化发展,多数农户此前从事务工性工作,少数从事餐饮经营、商贸生意等生计活动。旅游发展致使这类农户的家庭劳动力向乡村回流,实现了生计异地非农化向本地非农化转移。

表3 农户生计发展类型划分结果

研究区非农化农户的生计活动主要向务工方向发展。务工主导型农户的异地化程度较高,主要在省内的蒙自、昆明及省外沿海发达地区,以工厂务工居多,也有少部分从事酒店服务员、超市营业员等工作。这类农户的生计模式具有典型的代表性,异地务工不仅是当前非农化发展的主流方向之一,也是未来一段时间内研究区农户追逐的生计方式。经营兼业型农户在安排劳动力外出务工的同时,还安排了劳动力向非旅游行业的经营方向发展,以村内小卖部、乡镇集市店铺为主,因此这类农户在务工、经营、务农等生计活动上形成较均衡的、多元化的生计发展格局。务农主导型农户仍以务农为主,兼顾短期务工,主要从事建筑小工、临时杂工、农业雇工等工作。

2.2 农户生计资本分异

不同类型农户的生计资本及其结构存在差异(见表4)。人力资本方面,旅游参与型、经营兼业型和务工主导型农户的资本储量高于务农主导型、旅游主导型农户。旅游主导型农户的资本劣势主要在于劳动力数量短缺,而务农主导型农户除了劳动力数量略少以外,受教育程度也偏低,年龄偏大也导致健康状况不及其他类型农户。外出务工对于劳动者的普通话沟通能力、技术技能掌握能力及身体健康条件都有一定要求,对受教育程度等人力资本具有依赖性,匮乏的人力资本条件成为务农主导型农户非农化转型的制约因素。自然资本方面,以往研究者常认为务农主导型农户会拥有较好的自然资本积累(阎建忠等,2010;王一超等,2018),但受子女成家立业后“分家分地”因素的影响,研究区这类农户反而在耕地资源上不占优势。务工主导型、旅游参与型、旅游主导型等农户拥有更多的自然资本积累,也意味着掌握着更多的影响遗产保护的农地资源要素,关注这些非农化转型农户的农地利用行为显得尤为重要。

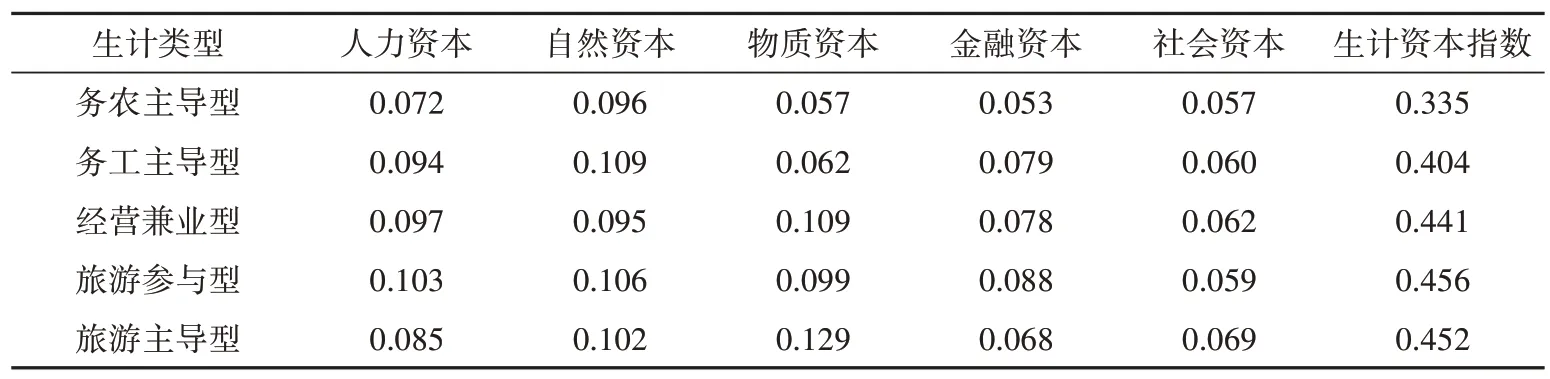

表4 不同类型农户的生计资本量化值

不同类型农户在物质资本、金融资本方面的差异较大。物质资本方面,旅游主导型农户的物质资本优势明显。餐馆、客房等经营性物质资本是旅游接待的基础,在生计旅游化转型过程中,这类农户对经营场馆投入了大量的金融资本。投入的金融资本主要来源于农户过去异地非农化获得的储蓄,在储蓄不足的情况下,部分农户通过借贷完成场馆改建。这类农户不仅借贷发生率最高,平均借贷额度也远高于其他类型农户(见表5)。由于金融资本大多转化为物质资本,旅游主导型农户的金融资本储量仅优于务农主导型农户。不够理想的是,近年来外来旅游投资者的进驻引发了当地餐饮、民宿激烈的经营竞争,本地农户的资本条件、从业经验均处于相对劣势,再加之旅游旺季过于短暂,旅游主导型农户投入的金融资本难以“回本”。调查过程中据一位农户反馈,简单装修成“一楼餐饮、二楼住宿”的旅游经营场所需要投入20 万元~30 万元。在较为激烈的竞争环境之下,其2017 年旅游经营收入仅在4万元左右,旅游接待旺期仅有短暂的3个月之余。所以从收入状况来看,旅游主导型农户的总收入不及旅游参与型农户,仅能与务工主导型农户的总收入持平。结合各类型农户的借贷状况与收入水平可见,旅游主导型农户不仅在收入方面没有呈现旅游经营所带来的优势,还背负最多的借贷债务,在经济层面承担着较大的生计发展压力。而旅游参与型、务工主导型农户虽没有获得高额经济回报的潜在机会,但也没有背负较大的债务压力,同时务工等生计活动还为农户提供了相对稳定的收入保障,可能更有利于实现收入层面的脱贫。此外,旅游主导型农户在社会资本方面优于其他类型农户,社会关系对于把握旅游政策与趋势、获得借贷、维持旅游经营都具有重要的积极影响。调查中发现,良好的社会资本既是助推农户生计旅游化转型的因素,也是旅游从业之后农户为便于生计发展而有意维持的资本内容。

表5 不同类型农户的收入结构及借贷情况

2.3 农地利用行为分异

农地退化与农地流转是农地利用中相对显性的行为,对于农业文化遗产保护具有最直接的影响,因而成为学界与业界最为关心的问题之一。当前研究区已呈现出一定的农地退化现象,其中务工主导型农户的农地退化最为严重(见表6)。2011年—2017年,401 户受访农户中共有23 户改旱、13 户撂荒,水田改旱的发生率高于农地撂荒。水田作物安排单一,水稻种植需要持续的劳动力投入;旱地作物安排相对灵活,可安排水杉、棕榈、桃树等劳动力投入较少的作物。近年来在遗产保护机构的监管下,水田改旱现象得到遏制,但已完成改旱的水田难以恢复。农地流转方面,旅游主导型、务工主导型、旅游参与型3类农户的发生率较高,但流转模式有所不同。在旅游发展影响下,研究区形成农户间自主流转、旅游企业公司化流转两种模式。根据访谈中诸多农户的信息反馈,2017 年梯田亩产值约1500 元,而本地务工收入月均1600 元以上,农业生产收益不及务工收入,鲜有农户愿意主动接手梯田,因此农户之间呈现零租金流转。相比之下,公司化流转补偿相对丰厚,每年每亩补偿800 元,但目前仅针对核心景观片区进行流转。旅游主导型农户多邻近旅游景观片区,主要为公司化流转,而务工主导型农户以农户间自主流转居多。

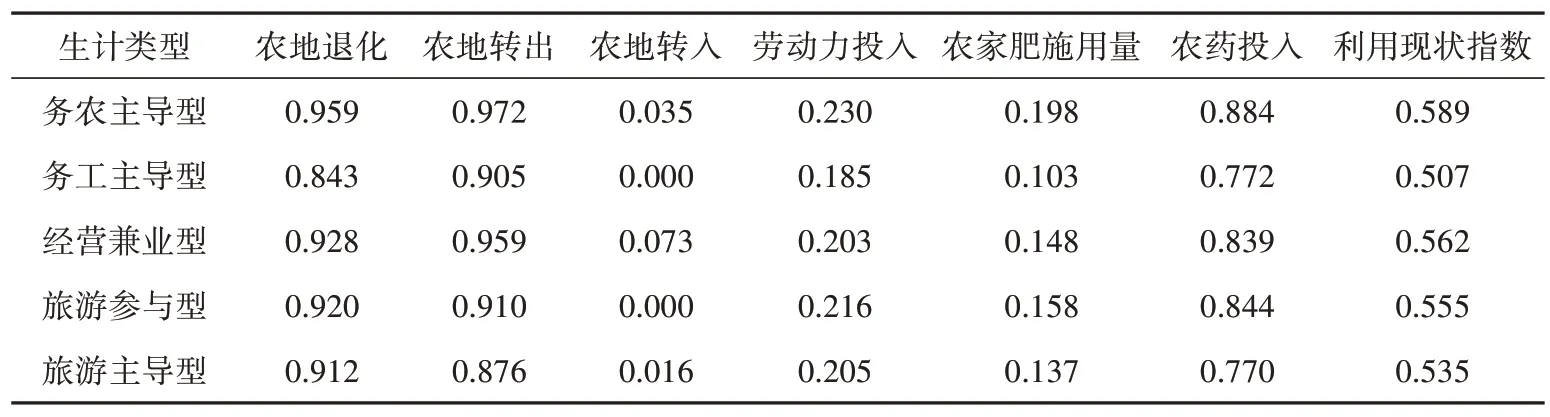

农地投入行为相对隐性,遗产保护机构难以对其进行监管和跟踪,但对遗产保护的影响却不容忽视。研究区不同类型农户的农地投入行为形成较大分化。务农主导型农户的劳动力投入、农家肥施用量、农药投入指数均最高,对农地及其生态的保护明显好于其他农户。旅游主导型、经营兼业型、旅游参与型农户投入的化肥、农药等现代农资较多,省工意图较为明显。从生计非农化视角出发,对比务工主导型与旅游主导型发现,两类农户都在农地投入方面增加物质资料投入、减少劳动力投入,以通过省工化方式维持农业生产,但旅游主导型农户在农地保有、农地投入方面明显好于务工主导型农户。实际上,除了旅游公司主导的梯田流转以外,研究区旅游发展对农地利用并未产生其他直接影响,农业生产与旅游发展之间并未建立有益的经济联系。旅游主导型农户的农地利用优于务工主导型农户,这主要是农户生计模式本地化适应之后,为最大化发挥劳动力价值的结果。

表6 不同类型农户的农地利用现状量化值

不同类型农户对农地利用前景形成了差异化态度(见表7),这对于遗产保护具有潜在的预示性影响。不同类型农户在农地重视程度方面的排序与农地利用现状指数的排序大体一致,仅经营兼业型农户的排序有所差异,其对农地的重视程度低于旅游参与型、旅游主导型。在遗产保护政策支持态度方面,务农主导型农户的政策支持态度反而处于较低水平,表明这类农户对于梯田的重视并非源于遗产保护,而是生计导向下对农地的依赖。与务农主导型、务工主导型不同,经营兼业型、旅游参与型、旅游主导型农户表现出较为积极的政策支持态度,这与他们的商贸经营、旅游经营、旅游务工等生计活动有关。这些生计活动一方面有助于农户接触相关政策信息,另一方面农户需要把握相关政策以指导未来的生计发展规划。同时,与政界、业界保持一致的态度,也有利于社会资本要素的积累,因而这些农户的态度表达还可能存在一定的文饰性。除农地重视程度、遗产保护政策支持态度不同外,不同类型农户之间也形成了不同的农地种植意愿。务工主导型农户仍在种植意愿上处于最低值,但务农主导型农户的意愿也不太强烈,反而旅游参与型农户的种植意愿最为强烈。以务农为主的农户的生计发展在收入上具有明显的局限性,调研中诸多务农主导型农户表示,若有条件会首选务工。

表7 不同类型农户的农地利用前景量化值

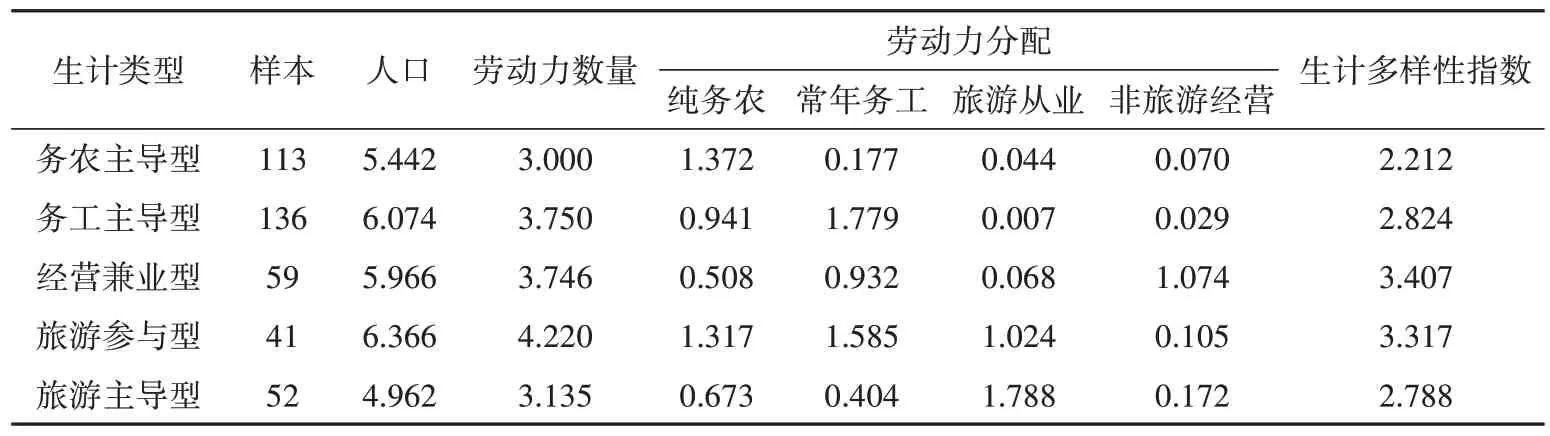

2.4 生计资本与农地利用的耦合协调度

基于耦合协调度模型,本文测算了农地利用现状指数与农户生计资本指数(模型1)、农地利用前景指数与农户生计资本指数(模型2)的协调度(见表8)。务农主导型农户的协调度分别为0.604、0.593,在5 类农户群体中处于最低水平。这类农户的生计发展依赖农业生产及短期务工,拥有的生计资本相对匮乏,与农户对于农地的投入、重视等付出相比不相协调。务工主导型农户的协调度优于务农主导型农户,其原因主要在于外出务工实现了农户生计状况的改善,但同时值得注意的是,外出务工也对农地的保护性利用产生了明显的负面影响。由于农地利用相关指数下降之后与生计资本指数贴近,这类农户才形成了生计发展与农地利用的“协调”状态。经营兼业型、旅游参与型、旅游主导型的协调度均高于0.690,处于5类农户中的较高水平。这3类农户的生计发展均具有本地非农化特征,这为农户在实现生计改善的同时兼顾传统农业生产提供了条件。

表8 农户生计与农地利用的耦合协调度

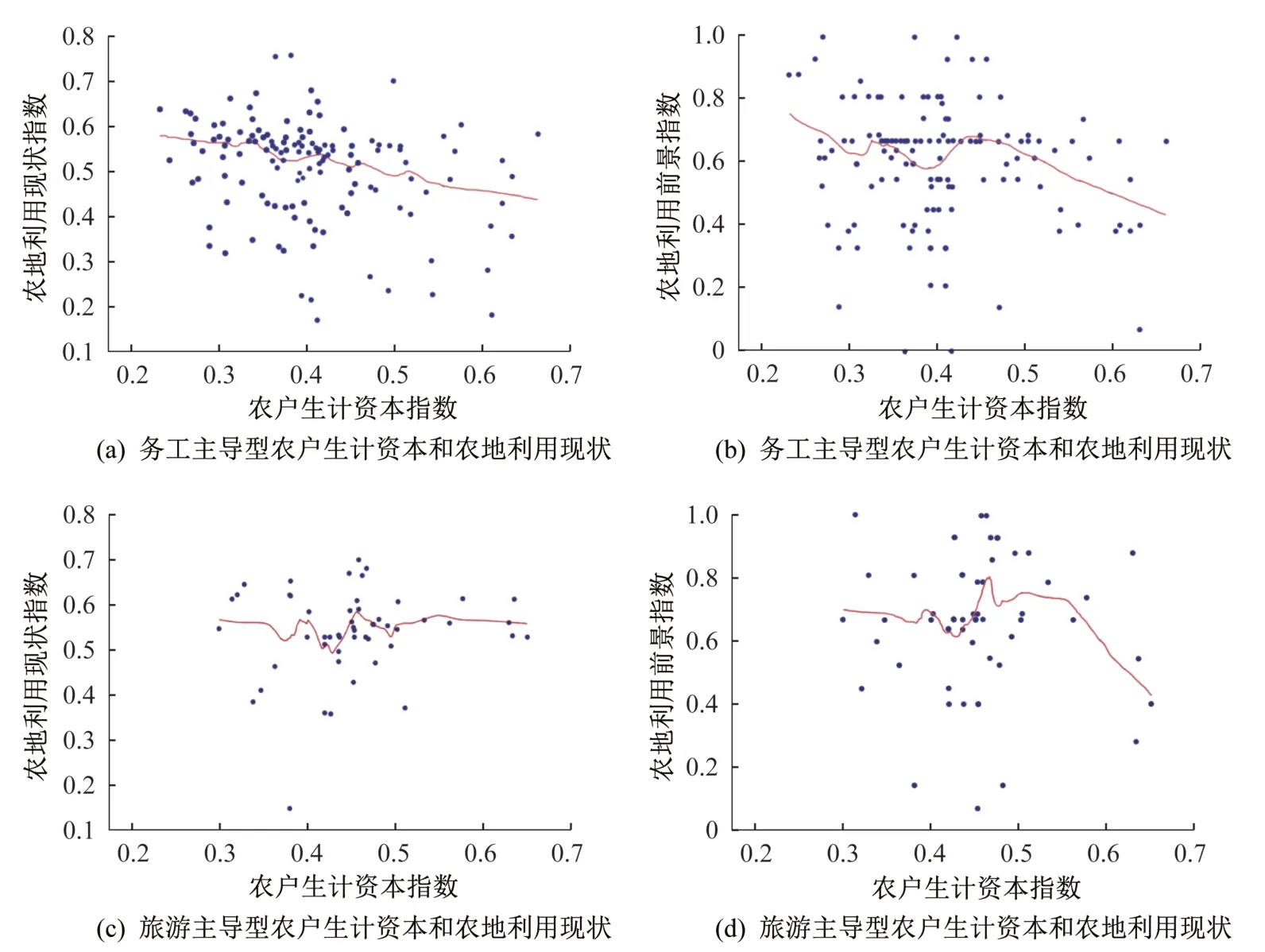

农户生计的非农化发展是普遍存在的趋势,农业文化遗产地也不例外。从研究区农户生计的发展形势来看,外出务工、旅游从业是非农化发展的主流方向。务工主导型、旅游主导型农户是务工化、旅游化非农发展的典型代表群体,对比分析这两类农户的耦合协调状况对于农业文化遗产保护尤为重要。旅游主导型农户受旅游的影响深远,其协调度略低于旅游参与型,但也明显高于务工主导型,表明在生计非农化形势下,旅游对于弥合农户生计发展与农地保护利用的矛盾具有一定效用。为进一步探讨农户生计与农地利用的协调发展趋势,本文采用LOWESS 散点拟合方法分析务工主导型、旅游主导型农户的生计资本与农地利用的量化指数互动特征。

根据图2(a)的拟合曲线,随着生计资本指数的增大,务工主导型农户的农地利用现状指数波动幅度较小,呈现明显的下降趋势,表明外出务工农户的生计发展水平越高,传统农业生产衰退越为严重。如图2(b)所示,农地利用前景指数虽由分类变量汇总所得,但与生计资本指数的拟合曲线亦在波动之中呈现下降特征,意味着随着务工主导型农户生计的发展与积累,其对农地的保护与利用将更为忽视,传统农业生产将面临更为严重的衰退。综合当前现状与未来前景,异地务工主导下的农户生计发展与农地利用总体呈失调趋势。旅游主导型农户的拟合曲线并未呈现明显的上升或下降趋势,而是具有较大幅度的波动性特点。如图2(c)所示,曲线的波动主要源于农地利用现状指数高、低值的离散分布,即伴随着基于旅游从业农户的生计发展,其对农地的保护与利用行为出现明显的分化。如图2(d)所示,农地利用前景指数与生计资本指数的拟合曲线虽在后段呈现一定的下降趋势,但曲线的波动与指数的分化特征依然十分明显,这种拟合结果与调研过程中农户的信息反馈高度一致。多数农户的旅游经营收益不理想,旅游化转型后面临较大的生计压力,将农业生产及临时务工作为生计补充;也有农户发展成为村域知名的旅游接待户,并作为哈尼民俗文化的展示窗口对外推介,农户对梯田保护持有积极的态度与行为;还有农户因忙碌的旅游经营而无暇顾及农地保护,仅通过雇工勉强维持农业生产,有意将农地转出以释放遗产保护带来的生计转型制约。

图2 生计资本与农地利用局部加权回归

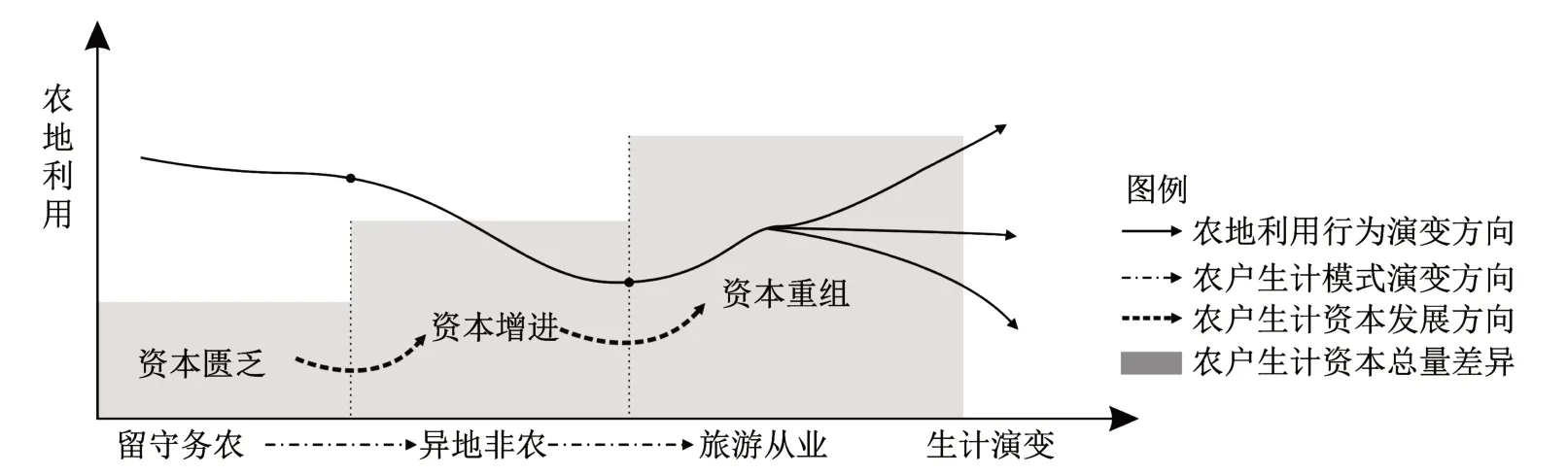

基于上述分析,结合务工主导型农户从留守务农转入异地非农、旅游主导型农户从异地非农转为旅游从业的生计演变特点,本文推导出研究区农户生计与农地利用的互动关系,如图3所示。留守务农农户的生计资本相对匮乏,但对农地的保护与利用情况较佳。随着生计的发展,农户也开始兼顾短期务工以改善生计,现代农业生产物质资料的运用释放了一定的劳动力以兼顾务工的同时,也导致农地的保护与利用不如从前。当家庭主要劳动力外出务工之后,务工主导型农户从留守务农步入异地非农,家庭生计资本尤其是金融资本通过异地非农获得有效增进。但同时,劳动力流失对农业生产产生了明显的负面影响,加剧了农地保护与利用的衰退。旅游发展驱动了异地非农从业者的本地化转移,劳动力回流为兼顾农业生产提供了条件,农户对农地的保护与利用有所恢复,总体上好于异地非农的农户。与异地务工、旅游务工等生计活动相比,以旅游为主导的农户对家庭生计资本进行了重组,然而带来的生计改善效应却具有不确定性,农户对农地的利用也因生计发展而有所分化。

图3 农户生计演变与农地利用的互动关系示意图

3 结论与讨论

3.1 结论

农业文化遗产保护不能仅仅着眼于农地保护与利用,依靠遗产保护制度强加制约而农户仍处于贫困境地是不可持续的,必须同时关注农户的生计发展,在乎农户的根本利益,使农户出于发展目的主动维持传统农业生产才是有效的保护路径。本文从农业文化遗产保护目标出发,在人地关系思想指导下,基于农户生计类型分化现象,运用定量方法探讨了哈尼梯田遗产旅游地农户生计与农地利用的耦合特征,主要结论如下:

第一,农业文化遗产旅游地农户生计发展呈现多样化,分化成务农主导型、务工主导型、经营兼业型、旅游参与型、旅游主导型5种生计类型,不同类型农户的生计资本及其结构存在差异。资本总量上旅游参与型>旅游主导型>经营兼业型>务工主导型>务农主导型,与旅游相关的两类农户资本总量更高,但生计资本结构明显不同。旅游参与型农户多为务工性从业投入,人力资本积累具有相对优势;旅游主导型农户多为经营型从业投入,对金融资本、物质资本要求较高,并且农户在营建经营性资产过程中,金融资本大多向物质资本转化。

第二,农户生计模式对农地利用产生了重要的影响,不仅表现在农地利用现状上,也表现在农户对农地保护与利用的态度方面。与留守务农的农户相比,异地非农化、本地非农化都会对传统农业生产产生负面影响,但影响的程度不同。务工主导型在农地利用现状、利用前景方面均处于最低值,以外出务工为首的异地非农化对农业生产产生了明显的负面影响。经营兼业型、旅游参与型、旅游主导型3类农户的生计发展具有本地化特征,农地利用现状与利用前景明显好于务工主导型农户。两类旅游从业农户中,旅游参与型农户的农地利用现状与农地利用前景较优,表明农户从事旅游等多产兼业总体上更有利于农地的保护与利用。

第三,生计资本、农地利用均与农户的生计模式存在密切的关联性,农地利用现状与生计资本、农地利用前景与生计资本的协调度高度一致,排序为旅游参与型>旅游主导型>经营兼业型>务工主导型>务农主导型。生计非农化发展形势下,农户生计的旅游化转型能够更好地兼顾生计发展与农地保护利用。LOWESS拟合曲线表明,异地非农化致使农地利用呈现衰退趋势,生计旅游化转型带来农地利用的分化趋势。在弥合农户生计发展与遗产保护传承的矛盾方面,生计旅游化转型总体上好于异地非农化,但分化趋势表明未来应尤为注意过度旅游化转型对农地保护利用的影响。

本文得出的主要结论与现有研究成果存在一定的差异。生计发展方面,旅游从业农户的生计资本储量好于其他类型农户,这与多数相关研究的结论一致(贺爱琳等,2014;席建超等,2016;吴吉林等,2017)。但本文却发现,旅游参与型农户的生计资本好于旅游主导型农户,这与前人的研究存在出入。现有研究普遍认为旅游经营农户的收入更高、金融资本更优(喻忠磊等,2013;贺爱琳等,2014;席建超等,2016),但哈尼梯田遗产地涉及的元阳、红河、金平、绿春4县均为国家级贫困县,社区农户的金融资本储量本就不佳。初始的金融资本影响了农户对旅游经营的经济投入能力,经资本结构转化后旅游主导型农户的金融资本更为匮乏。农地利用方面,外出务工农户的农地利用行为不及其他类型农户,尤其是务农主导型农户,这与现有研究较为一致(阎建忠等,2010;王一超等,2018)。但通过对农地利用前景的调查却发现,务农主导型农户不及旅游参与型、经营兼业型等农户,结论稍显意外,主要原因在于基于梯田农业生产难以实现生计的有效改善,这与一般农村地区通过土地自主流转以扩大农户耕地经营规模的情况明显不同。

由于梯田生产无法实现规模化的机械耕作,不论是农户还是公司的土地转入意愿都不强烈,目前公司主要是出于旅游开发和遗产保护目的实行小规模梯田流转,所以研究区农户生计与土地利用之间的耦合关系主要由农户生计演变所主导,这与王新歌等(2017)的研究背景和立意有所不同。从旅游影响的视角来看,旅游作为外部力量嵌入社区农户的生计发展之中,与务农机会成本上升等作用因素共同驱动了农户生计的演化与分异,并影响了农户的农地利用行为决策。需要注意的是,这一结论可能不适用于其他类型的农业文化遗产地。根据近期我们对兴化垛田的调研发现,公司主导的土地流转是驱动该遗产旅游地人地关系演化的主导因素,这与以往多项研究极为相似(席建超等,2016;王新歌等,2017),农户的生计发展与农地利用问题更多关注的是旅游地失地农户的生计可持续性问题。兴化垛田遗产地土地流转的经济效益一方面源于高额回报的旅游业,另一方面源于依托水产养殖可开展的高效农业,而这些发展条件是哈尼梯田遗产地目前所不具备的,所以农户生计与农地利用的耦合协调特征与遗产旅游地的发展条件、发展阶段、政策环境等密不可分。

3.2 讨论

农业文化遗产地多为相对贫困的农村地区,现代社会经济背景下农户的非农化发展带来了劳动力流失等问题,遗产保护面临着前所未有的挑战。遗产学术界一直致力于农业文化遗产的动态保护路径研究,“使农户在遗产保护过程中获得生计发展”的保护思路获得广泛认可,并且对遗产旅游业寄予厚望。我们通过对哈尼梯田的研究发现,生计旅游化转型的农户能够更好地兼顾生计发展与遗产保护的双重需求,主要源于农户对家庭劳动力的最大化利用,农业活动成为非农活动的有益补充。然而,遗产保护与农户生计之间的利益关联性仍不明晰,研究区鲜有农户能够认识到遗产保护、旅游发展与生计改善之间的影响关系,旅游业在弥合农户生计发展与遗产保护传承之间的矛盾的积极效应尚未得到有效彰显,尤其是对传统农业生产尚未形成有益的、直接的影响。

由于传统农业生产与旅游活动之间鲜有关联、相互脱离,对于梯田景观维持、遗产文化传承做出重要贡献的务农主导型农户,其生计无法通过旅游发展而获得有益改善。面对旅游经营所需的金融资本与物质资本、旅游务工涉及的人力资本,务农主导型农户很难实现旅游参与,只能选择务农及低成本的务工等生计活动。也是源于农地潜在的旅游经济等多方价值难以感知,务工主导型农户出于异地生计发展的需要,对农地的重视与投入明显不足,通过释放劳动力用于务工,从而实现生计改善。同样是因为农业生产与经营活动的关系不大,旅游经营较好的部分农户对农地已失去依赖性,生计完全可通过专业化旅游经营实现更好的发展,已表达出离农意愿。在此背景下,亟须通过多种途径建立传统农业生产与农户生计发展之间的利益关联性,尤其是与旅游发展之间的利益关联性。

对此,本文提出一些策略构想:首先,植根于农业文化遗产地旅游发展及旅游消费的特性,从吸引物权着手建立关于梯田生产的旅游股份参与和利益分配机制,以农地的保护与利用状况及规模作为利益分配的依据;其次,建立旅游对传统农业生产的反哺机制,在协调地方政府、旅游公司、社区居民等利益相关者关系的基础上,将一定比例的旅游收益用于提高传统农业生产的种植补贴;再次,把握世界级遗产地的品牌优势,实现传统农产品的统一包装与市场营销,提升哈尼梯田红米等特色农产品的附加值,促进农业生产收益的提高;最后,针对旅游从业农户金融资本匮乏的状态及可能离农的潜在趋势,建立餐饮、民宿等旅游经营场馆的等级评定机制,评定标准包括农户的遗产保护行为等内容,评定等级作为低息或免息贷款的重要依据。此外,仍需重视遗产价值认知等非经济因素的作用,针对农户开展遗产价值的解说、宣传及主题教育等工作。如此可提供农业生产的经济收益与价值功能,提升不同类型农户主动保护与利用的积极性。

本文还存在诸多不足之处,例如:遗产保护目标下的农地利用行为鲜有研究关注,指标体系的构建还缺乏足够的理论支撑;农户生计是综合性、系统化的研究内容,本文关于农户生计与土地利用之间的耦合关系还缺乏系统性的思考。这些问题和不足都将是本文作者今后关注的方向,以期能够在未来研究中有所突破,并为学界后续研究提供借鉴。