交通系统对旅游空间结构影响研究进展与展望

徐一帆 张宏磊 田 原 夏馨颖 陈 雪 刘 爽

(南京大学地理与海洋科学学院,江苏南京 210023)

0 引言

交通是构建社会网络的坚实基础,影响着人类社会中的经济发展、资源利用、社会互动及休闲娱乐等各方面(Keeling,2007),也一直是地理学研究的重要内容。交通作为旅游系统中的关键性要素,通过构建旅游通道,满足人们的出行需求。旅游交通在空间上起到了4 种作用(Hall,1999):为客源地与目的地之间提供联系的途径,为目的地区域内提供流动性通道,为具体的旅游景点内提供通道,以及作为一种独特的旅游体验。此外,交通作为目的地旅游吸引力大小的决定性因素之一(Khadaroo et al.,2008),是旅游地前期成功开发和后期健康发展的重要影响因素和必要条件(Kaul,1985;Prideaux,2000)。安全有效的交通为目的地区域提供了外部的可达性和内部的流动性,影响旅游流的大小和方向(Leiper,1979),改变旅游产业要素的集散(王欣等,2010),深刻影响了目的地旅游的发展和旅游空间结构的变化。

为了更好地探讨交通与旅游之间的关系,首先需要从一个系统性的视角去解读交通和旅游空间结构。Benson 等(1975)提出交通系统由运输单元(the unit of carriage)、路径(the way)、节点(the terminal)、推进装置(the unit of propulsion)4个部分组成。在此基础上,Prideaux(2000)进一步提出了交通系统的四大基本要素:方式(mode)、路径(the way)、节点(terminal)、技术(technology)。这一系统性的观点在旅游交通后续研究中不断被采用及深化(张宏磊,2012;汪德根,2016)。具体而言,方式指特定的交通工具;路径指运输通道类型(如公路路径、铁路路径)及基于各个通道而形成的空间连线;节点则是交通方式之间相互转换的换乘点;技术决定不同交通方式的竞争力、价格结构、速度、舒适性及安全性。

旅游空间结构则是指“旅游经济客体在空间中相互作用所形成的空间集聚程度及集聚状态,是旅游活动在地理空间上的投影,体现了旅游活动的空间属性和相互关系”(黄震方等,2015)。旅游空间结构要素可看作旅游事物的空间抽象,有不同的分类方式,例如:动态的旅游者,静态的旅游资源;点状的服务设施,面域的客源市场;具象的旅游企业,抽象的旅游经济。交通系统各个要素以不同的方式和程度作用于旅游空间结构要素,引起旅游地发展与空间结构变化。

鉴于交通系统和旅游空间结构本身及前者对后者作用路径的复杂性,有必要系统地梳理交通对旅游空间结构的影响。国内外已有研究者从不同角度对交通与旅游发展之间关系的研究进行了梳理总结,但大多从概括性视角展开(Lundgren,1973;Hobson et al.,1993;卢松,2009)。随着交通系统的发展、研究方法的进步及研究领域的细分,相应的综述研究也愈加多样和深入,主要包括高速铁路发展对旅游的影响(汪德根 等,2012;殷平,2012a)、航空运输与旅游发展的关系(Bieger et al.,2006;Duval,2013;Spasojevic et al.,2017)等,而关于交通系统对旅游空间结构影响的综述性研究还比较缺乏。因此,本文一方面探究了交通系统是否对旅游发展与旅游空间结构产生影响,如果产生影响,那么影响具体是怎样的;另一方面,从影响路径角度梳理了交通系统对旅游发展和旅游空间结构变化的作用机制。此外,本文对相关研究方法和数据来源做了总结。

1 交通系统对旅游空间结构的影响

1.1 交通系统对旅游空间结构影响的两大观点

国内外文献就交通系统是否对旅游发展及旅游空间结构产生影响这一议题产生了两大观点:大部分研究认为交通系统会对旅游发展产生影响,导致旅游空间结构发生变化;但仍有部分研究指出交通系统的变化对旅游发展及旅游空间结构的改变并不显著。

国内外大部分研究者基于两种视角,认为交通系统发展会给旅游空间结构带来深远影响。一方面,有研究者从交通系统的具体要素角度出发,研究其变动对旅游空间结构的直接或间接作用。如港珠澳大桥(陈浩等,2008)、渤海海峡跨海通道(冯立新等,2011)等交通节点设施的建设,以及佩皮尼昂—巴塞罗那高铁(Masson et al.,2009)、京沪高铁(汪德根,2013a;汪德根,2014)、兰新高铁(刘强 等,2019)等交通线路的提升等,这些节点和线路要素的变动影响着旅游地客源市场的空间结构(汪德根,2013a)、旅游流的时空分布(汪德根,2014)、区域旅游空间结构的优化和分异(陈浩 等,2008;冯立新 等,2011;穆成林 等,2016;Masson et al.,2009)等。另一方面,也有研究者从交通网络的整体视角出发,研究其对区域旅游空间结构的影响。不论是基于单一的交通系统要素讨论其对旅游空间结构的影响(王欣等,2010;穆成林 等,2015;Wang et al.,2012),还是综合考虑交通网络的整体演化对旅游空间结构的作用(杨仲元等,2013;刘雨婧等,2017;李一曼等,2018),两种研究模式都得出了相似的结论,即交通系统对旅游空间结构变化存在显著影响。

然而近几年来,一些研究者提出了不同的观点:交通系统的要素变动对旅游发展及旅游空间结构的改变并不显著。高速铁路的发展是现代社会交通系统要素变化的重要特征之一,但这一要素变动对旅游发展的影响是一个尚未得到充分研究的问题(Campa et al.,2018)。亚洲和欧洲的高铁发展相对较早且较为成熟。最近一项针对中国的实证分析表明,高速铁路发展对旅游经济收益没有显著影响(Gao et al.,2019),这在一定程度上呼应了Tóth 等(2010)对目的地旅游收入与公路可达性之间关系的研究,他们也发现可达性的提高和旅游收入的增加之间在空间上并没有显著的相关性,旅游收益的空间分布差异与地方特色的联系较强。高铁建设对欧洲地区旅游发展的影响也存在争议(Albalate et al.,2017)。西班牙的高铁里程和发展状态在欧洲名列前茅,Campa 等(2016)运用多元面板分析方法研究旅游产出和高铁发展之间的相关性时发现,旅游产出的增加与高铁网络建设之间存在非常低的联系。甚至对于西班牙首都及最大都市马德里而言,高铁系统也并不是影响游客目的地选择的关键因素(Pagliara et al.,2015),新高铁廊道的建设对旅游业发展的推动作用非常微弱(Albalate et al.,2017)。

虽然近年来一些研究者指出交通系统要素变动对旅游发展与旅游空间结构的影响并不显著,但是从更广泛的视角和研究来看,交通系统及其要素变动对旅游空间结构的影响一直存在,且在不同空间尺度上都得到了国内外研究者的持续关注。

1.2 交通系统对不同尺度旅游空间结构的影响

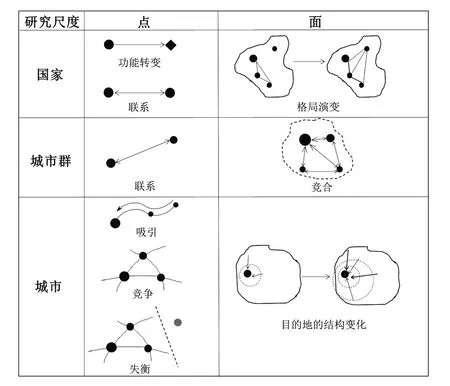

旅游空间结构各要素在不同的尺度上有不同的表达形式,并且可以相互转化(黄震方等,2015)。在不同的空间尺度上,研究者所研究的旅游空间结构要素也存在差异,如针对西安旅游空间结构的研究主要集中于客源市场(杨新军等,2004),而针对长三角旅游空间结构的研究多聚焦于旅游经济联系与变化(穆成林等,2015;曹芳东等,2012)。通过系统性回顾发现,学界对交通系统作用于旅游空间结构这一议题的研究基本落在了国家、城市群及城市等3种空间尺度上(见图1)。

图1 交通系统对不同尺度旅游空间结构影响示意图

(1)国家尺度上,交通系统影响旅游互动、自身转型及内部空间结构。首先,交通发展推动着各个国家之间的旅游联系与互动。1994年,欧洲之星(Eurostar)高速列车穿越英吉利海底隧道,串联伦敦、巴黎和布鲁塞尔3个首都城市,为英国、法国和比利时之间的旅游联系奠定了基础;适合远距离出行选择的航空运输近几十年来取得了飞速发展,其变革相继影响美国、欧洲及亚洲国家,催生了“点对点”的运输模式(Doganis,2006),影响着全球旅游流的结构和强度(Duval,2013)。其次,对于一些特定的国家(如新加坡、迪拜等),航空运输的发展使其逐渐成为网络枢纽,进而转型成为主要的国际旅游目的地(Lohmann et al.,2009)。最后,交通系统对国家内部旅游空间结构的影响也值得关注。对于一个国家而言,交通系统是经济发展和社会进步的支撑,铁路作为交通系统中最重要的基础设施之一,在构建空间经济结构中发挥了举足轻重的作用(金凤君等,2004)。以中国为例,铁路的更新提速产生了时空收敛作用,空间竞争从城市层面上升到了更大规模的城市群层面(王姣娥等,2011)。中国整体旅游空间结构受到的影响也是如此,高铁网络的发展会引起旅游市场空间的再分配,主要市场的旅游空间将在很大程度上重合,进而导致更大规模的市场竞争(Wang et al.,2012)。更加翔实的研究指出,区域中心城市旅游场强值在铁路速度的提升下增大,旅游吸引力辐射范围沿高铁线进一步扩张,因而分布在高铁网络化下的中国城市旅游场强整体呈现出“多中心”环状发散和枝状扩散的双重特征(汪德根等,2016)。

(2)城市群尺度上,交通系统改变城市群内部旅游空间结构和外部空间关系。城市群作为国家参与全球竞争与合作的地域单元,其重要性得到了学术界和政界的双重认可(方创琳,2014)。长三角城市群作为具有全球影响力的世界级城市群,其内部的旅游空间结构得到了较多关注。随着高速公路和高速铁路网络的渗透,长三角地区交通可达性呈现明显的提高态势,城市间的旅游经济联系也得到加强,上海的核心区位得到进一步稳固(曹芳东等,2012;穆成林等,2015),这也印证了中心城市在城市群内部旅游发展中的关键性作用(陆林,2013)。对京津冀地区而言,其城市间的旅游空间相互作用在2002 年至2007 年有了巨幅增长,交通因子的影响效应越来越大(殷平等,2019)。在更宏观的尺度上来看,交通系统要素发展将有利于构建大尺度区域都市圈旅游空间结构体系,如以京沪高铁为轴线,可串联起京津冀都市圈、济南都市圈、胶东都市圈、徐州都市圈及长三角都市圈,从而构建京沪高铁旅游带,促进都市圈旅游空间结构优化(汪德根等,2015)。

(3)城市尺度上,交通系统影响沿线与端点区域的城市发展。交通系统各要素的变动直接作用于交通网络中的城市,其中交通线路沿线及端点的城市旅游空间结构变化得到了较多关注。对于沿线区域而言,高铁开通对其旅游发展的影响具有异质性(曾玉华等,2018)。重要旅游节点会逐渐凸显或得到强化,例如:郑西高铁促进西安、洛阳和郑州发展成了区域商务旅游中心(殷平,2012b);京沪高铁进一步强化了北京、上海和南京等重要客源地和目的地的领先地位(汪德根,2014);兰新高铁的开通奠定了兰州、嘉峪关及乌鲁木齐在西北城市旅游经济联系中的核心地位(刘强 等,2019)。对于端点区域而言,自身的旅游空间结构(汪德根,2013b;穆成林 等,2016)、客源市场半径(汪德根,2013b;穆成林 等,2016)及与相连城市的旅游竞争(Masson et al.,2009)等,都会受到不同程度的影响。例如:武广高铁的开通有助于扩大武汉的客源市场半径,促进了湖北集聚型旅游空间结构的形成(汪德根,2013b);京福高铁的开通在改变黄山客源市场半径的同时,推动了目的地区域整体空间结构由凝聚趋向扩散(穆成林等,2016);佩皮尼昂—巴塞罗那高铁的建设促进了巴塞罗那的旅游集聚,导致了旅游空间格局的不均衡发展(Masson et al.,2009)。由交通网络的空间不均衡性带来的空间分异问题值得关注。尤其是高速铁路网络的延伸,加剧了有高铁与无高铁城市之间的不平衡,这一现象在亚洲和欧洲国家均有体现。20世纪60年代,日本新干线的建设打破了城市原有的空间结构,连接到新干线的城市获得了非常好的区位优势,而网络之外的城市出现了边缘化倾向(Murayama,1994)。在欧洲,高速铁路的发展加强了西北部城市的区位优势,加剧了不平衡现象(Bruinsma et al.,1993)。从城市内部来看,铁路的更新提速所带来的可达性效益更多地集中在建有高铁车站的地区,导致空间发展模式分化严重,进而加剧空间的不平衡。因此,交通线路的规划设计要兼具效率和公平,既需要评估高铁廊道内部城市受到的影响,也需要关注廊道外的其他城市(Monzón et al.,2013)。

2 交通系统对旅游空间结构的作用路径

本文将交通系统对旅游空间结构影响的具体路径划分为三大类,分别为交通方式的发展、交通技术的革新及交通政策的引导。

2.1 交通方式的发展

随着工业化水平的提高,交通工具得以多样化发展,不同交通方式之间的竞合关系日益复杂,进而通过影响旅游者的空间行为,拓展原有旅游空间格局,冲击区域交通运输市场等方式影响旅游空间结构。

2.1.1 影响旅游者空间行为

不同的交通方式因其各自的效率和特点,影响着旅游者的空间行为选择。虽然旅游者对交通方式的选择受到多种因素影响,但特定交通方式的发展能够针对性地作用于特定类型的游客群体(Graham et al.,2010),激发其旅游需求。Koo 等(2010)研究了交通与旅游流区域扩散的关系,发现航空运输尤其是低成本航空运输(low-cost carrier)的发展在很大程度上影响了旅游者对交通方式的选择。航空运输的发展促使人们不再把视野局限在国内,而是想要尽可能多地接触世界(Ceron et al.,2007),促进了旅游流在更大尺度上的扩散。

2.1.2 拓展原有旅游空间格局

交通方式的发展促进了一些旅游目的地的开辟或旅游形式的兴起,以及旅游资源辐射范围的扩大,促使旅游空间点要素发生时空上的变动,进而带动线要素的变化。长期以来,每当一种新的交通方式出现,就有更多的人能够以更快的速度、更多样的方式出行(Hobson et al.,1993)。具体来看,19世纪初期,在远离战争及火车发展的大背景下,人们开始乘坐火车前往海边游玩,促进了海滨度假旅游形式的发展(Gilbert,1939)。20世纪后半叶,大多数工业化国家的人口逐步获得了休闲旅游的机会,汽车的使用极大地促进了这个时期旅游业的发展,在法国私家车甚至被称为“旅游小工具”(Ceron et al.,2007),汽车的不断发展深刻影响了旅游空间结构(Connell et al.,2008)。20 世纪70 年代之后,航空运输的快速发展不仅开辟了新的目的地(如加那利群岛、夏威夷等),也开发了新的旅游形式(如长途旅行、冬季旅行等)(Bieger et al.,2006),不同程度地改变了旅游空间结构要素。另外,航空廊道的建设不仅对海岛型旅游目的地(如三亚)的客源市场拓展具有重大意义(宣国富等,2004),对一直以来受到交通连接瓶颈制约的内陆地区(如云南)的旅游发展也有重要作用。研究发现,机场的建设显著提高了云南旅游目的地的可达性,促进了云南旅游业的发展(Jian et al.,2017),并且在当地机场轴-辐系统结构和空间非均衡分布的影响下,云南的区域旅游空间结构发生显著变化,形成了三级旅游城镇体系。

2.1.3 冲击区域交通运输市场

各种交通方式的快速发展对区域交通运输市场产生不同程度的影响,因而交通方式之间的竞合关系引发了研究者的热议,尤其是高速铁路与航空运输之间的竞合关系(Givoni et al.,2006;Dobruszkes,2011;Pagliara et al.,2012;Dobruszkes et al.,2014;Albalate et al.,2015)。在此基础上,不同交通方式之间的竞合关系对旅游空间结构产生的影响也引发了研究者的探讨。Khan 等(2017)研究了航空、铁路等交通基础设施对出入境旅游的影响;Yang 等(2019)利用带地理标签的新浪微博,研究了中国343个城市的航空和铁路运输的互联互通对国内旅游流的影响。为了优化旅游空间结构,促进旅游业发展,从区域旅游空间格局上来看,应当鼓励航空、铁路等多种运输方式的综合发展(Khan et al.,2017),因为航空和高铁等交通运输方式合作所带来的收益远大于竞争(Givoni et al.,2006;Albalate et al.,2015);而对于具体的旅游目的地而言,明确合适的交通运输方式并进行投资是其发展的必要条件,如向国际市场扩展则可能需要着重发展包括机场在内的航空运输系统(Prideaux,2000)。

2.2 交通技术的革新

交通系统的技术革新体现在行驶速度的提升、价格结构的变化、舒适度的改善及安全性能的提高等方面(Prideaux,2000)。从技术革新的视角来看,已有的关于交通系统对旅游空间结构影响的研究大多从行驶速度的提升和价格结构的变化两个方面展开。

一方面,技术革新背景下铁路的更新提速是交通要素的一种突变,会对旅游空间结构产生大规模的“冲击”(王欣 等,2010;Wang et al.,2012)。在微观尺度上,高铁建设会影响旅游者的目的地选择等空间行为(Khan et al.,2017),这是由于速度提升带来的时空压缩效应,成为旅游者目的地选择的主要影响因素之一。在宏观尺度上,铁路的更新提速在3 个层面上作用于旅游空间结构:(1)高铁线路的连接引起区域内各节点的相对区位和互动联结发生变化,进而引起区域旅游空间结构的变化(汪德根,2013b;穆成林 等,2016;殷平 等,2019;殷平,2012b)。(2)旅游目的地客源市场空间结构在高速铁路的刺激下也在改变(汪德根,2013a;穆成林等,2016),客源市场半径在扩大的同时,有着距旅游地空间距离越大,客源市场空间吸引力变化越显著的隐性特征。(3)高速铁路网络影响着旅游空间结构的产业要素和经济要素,旅游产业面临着规模扩大、产品升级及产业细分等变化(王欣等,2010),交通网络中城市间的旅游经济联系强度和互动关系都受到了影响(穆成林等,2015;Wang et al.,2018;Yin et al.,2019)。

另一方面,交通系统的技术革新在很大程度上降低了人们出行的交通成本。这一现象既会刺激旅游者新的旅游需求,尤其是对价格敏感的群体,也会影响旅游者对目的地的选择,进而对旅游流的空间扩散产生影响。Prideaux(2000)通过构建交通成本模型,发现对交通的考量是旅游者目的地决策过程中的重要部分,其中票价是决定性因素之一。Koo 等(2010)运用离散选择模型研究了旅游者对交通方式的选择,进而探讨低成本航空公司扩展与旅游流区域扩散的关系,发现旅游者出游的交通方式选择虽然受到旅游内容本身的影响,但是低廉的机票价格在很大程度上抵消了旅游内容的影响。

铁路系统的速度提升,航空领域的廉航涌现,交通系统这两大要素的变化对旅游空间结构产生了深远的影响,但已有研究对两者的综合性考虑还比较缺乏。另外,交通系统技术要素的革新所带来的舒适度的改善和安全性能的提高也未得到足够重视。

2.3 交通政策的引导

政策在交通系统中有着关键性的作用。广义上的政策指各级政府的政策决定、上位规划的方向指引,以及商业公司开创性的运营策略等。在铁路运输和航空运输领域,与交通相关的政策直接或间接影响着运输公司的运营模式、交通节点的选址、线路的连接等,进而影响旅游空间结构。

2.3.1 航空政策变革对旅游空间结构的影响

1977 年,美国政府提出要逐步将国际航空运输从一个封闭的、受到高度保护的行业转变为一个更具竞争力的、开放性的行业(Doganis,2006),从而开启了对航空管制环境的放松,这一政策变革引发了关于航空公司运营模式、各级节点选择及航空运输网络规划等的一系列变化。低成本航空公司的出现是航空业发生革命性变化的事件之一(Dziedzic,2016),自20世纪70年代美国西南航空公司开始运营以来,其发展已经从北美扩展到欧洲,然后扩展到拉丁美洲、大洋洲和今天的亚洲(Wong et al.,2019)。国际商业航空运输与全球旅游流的结构和强度有着很大的相关性(Duval,2013),航空政策变革所带来的自由化极大地促进了国际旅游业的繁荣(Forsyth,2006),影响着旅游空间结构。

近十年来,国内外研究者基于不同的视角和区域研究了航空政策变化及其引致的低成本航空公司扩张对旅游发展的影响(Lohmann et al.,2009;Castillo-Manzano et al.,2011;Rey et al.,2011;Dobruszkes et al.,2013;Tsui,2017)。一方面,在政策变革的大环境下,低成本航空公司的航线开辟及营销策略影响着旅游者的行为选择。低成本航空运输促进了一些特定的旅游群体进行旅游活动,比如年轻富有及独立自主型群体、探亲访友型群体(Graham et al.,2010)等。但是在旅游者的出行频率上,低成本航空公司并未显著提高非高峰期的旅游频次(Graham et al.,2010),而且其乘客在目的地的停留时间相对较短(Dobruszkes et al.,2013),影响着旅游流的时空变化。另一方面,低成本航空公司对二级机场(secondary airport)的选址也直接影响着旅游空间节点的变化和旅游流的集散。二级机场的使用是低成本航空公司的核心特征之一(Francis et al.,2006),它不仅扮演着促进航空运输的交通节点的角色,更在促进目的地甚至区域发展方面发挥了重大作用(Laurino et al.,2014)。近年来国内外低成本航空公司在低等级二级机场和高等级二级机场上都进行了扩张(Wong et al.,2019)。以中国航空公司为例,西部航空于2013 年开始向低成本航空企业转型,将郑州机场作为自身第二基地①西部航空官网.发展历程[EB/OL].[2020-06-17].http://www.westair.cn/portal/aboutWestContent.html?menu=ConceptAndResponsibility.,而中国联合航空于2014年正式宣布转型为低成本航空企业,未来将整体迁入北京第二机场①中国联合航空官网.关于联航[EB/OL].[2020-06-17].http://info.flycua.com/jcms/publish/newb2c/aboutus_newb2c/.。这种对第二机场的差异性选址将会对旅游空间结构产生新的影响。可预期的是,低成本航空公司的发展有可能会改变中国的航空运输网络,尤其是旅游资源禀赋高的云南、新疆等地,二级节点的发展或将改变我国西部以昆明和乌鲁木齐为中心的轴-辐网络,从而引发旅游空间结构的新变化。

政策引导下航空运输领域的变化通过以上两个方面直接或间接地作用于旅游空间结构,但不论是针对全球尺度还是区域尺度,基于商业和经济视角对航空业的研究更为丰富,旅游视角的研究尚不充分(Dobruszkes et al.,2013)。

2.3.2 高铁站点选址对旅游空间结构的影响

一般情况下,重大交通节点的选址和建设都与国家政策相关,甚至由政府直接做出决策。而交通节点作为旅游流集散的中心,既可以作为旅游流的端点,也可以作为旅游流的转折点,对旅游空间结构有重要意义。中国在建设大体量的交通运输设施方面一直具有独特的优势,这与我国的政策制度密切相关。中国正处于快速城市化阶段,高铁建设不仅是交通问题,也是经济问题,更是政治问题。站点和线路是通过政府主导的规划流程制定的(Wang et al.,2013)。另外,财政法规决定了中国政府如何规划和投资客运铁路服务及开发车站周围的土地(Li et al.,2013)。在这种背景下,政府会将高铁车站的建设作为新城发展的刺激因素(Wang et al.,2013)。如长三角地区大部分高铁车站都是择址新建的,且大多位于城市边缘,车站周边具有相对廉价且丰富的可开发土地(Mohino et al.,2014),利于新城的建设开发,在此基础上逐渐改变原有的城市空间结构(Zhu et al.,2015),对城市旅游空间结构也会产生冲击。

3 研究方法与数据来源

近十年来,国内外研究者关于交通系统对旅游空间结构影响的实证研究的方法与数据逐渐多样化。方法包括社会网络分析(汪德根,2014)、旅游引力模型(汪德根等,2015)、威尔逊模型(Yin et al.,2019)及其他较复杂的空间计量模型等,并辅以基于ArcGIS的空间分析方法(杨仲元等,2013;Wang et al.,2018);研究所使用的数据来源包括统计年鉴(杨仲元 等,2013;李一曼 等,2018;Wang et al.,2018)、统计公报(Yin et al.,2019)、调查问卷(汪德根 等,2015)、各层级的交通地图(杨仲元等,2013;李一曼 等,2018;Wang et al.,2018),以及基于各大旅游网站的游记攻略和旅游线路(汪德根,2014)等。

4 结论与展望

4.1 结论

国内外研究者对交通系统影响旅游空间结构这一议题进行了大量的研究,研究方法与数据来源多样。通过对国内外相关文献的梳理,本文发现以往研究者就交通系统是否对旅游发展及旅游空间结构产生影响这一议题产生了两大观点:

(1)交通系统要素变动对旅游发展与旅游空间结构的影响并不显著。通过对研究区域、研究对象及研究时间分析总结,这一观点背后的原因可能是,原有的交通网络系统在社会长期发展过程中对空间结构的影响已基本固化,后期交通要素的变动对特定区域的作用已不再显著。

(2)更多的研究指出交通系统及其要素变动对旅游空间结构存在影响,并且这种影响可以归纳到国家、城市群及城市等3 种尺度。交通的发展推动或影响着全球各个国家之间的旅游联系与互动,甚至促使了特定的国家向国际旅游目的地转型,并且改变了国家内部的旅游空间结构;城市群的内部旅游空间结构和外部空间关系也受到交通系统的直接或间接影响;交通系统各要素的变动直接作用于交通网络中的城市,其中交通线路沿线及端点的区域旅游空间结构变化得到了较多关注。

交通系统及其要素变动对旅游空间结构的影响有3 种主要作用路径:交通方式的发展、交通技术的革新及交通政策的引导。不同交通方式的发展与竞合影响着旅游者的空间行为选择,改变旅游流的空间集散,并通过开发新的旅游形式和开辟新的旅游目的地等方式拓展原有旅游空间格局。交通技术的革新作为一种要素突变,是近年来的研究热点,在这个视角下,已有研究大多从行驶速度的提升和价格结构的变化两个方面展开,交通技术的革新不仅通过降低交通成本等方式影响着旅游者的空间行为选择,更对旅游目的地的可达性,旅游节点间的互动联结,乃至城市间的旅游经济联系产生重要影响。交通政策方面,政策制度的变革和引导一方面使得新的航空商业运营模式应运而生,不仅对旅游者类型和停留时长产生了一定的影响,也改变了航空运输节点和网络,影响了大尺度的旅游流集散;另一方面,政策制度在铁路交通领域发挥着决定性作用,但是与交通政策及运输节点选择相关的研究更多地集中在城市地理领域,较少有从旅游地理角度切入的研究。

4.2 展望

旅游与交通的联系愈加紧密,相互作用日趋复杂,这对旅游交通领域的探索提出了更高的要求和期待,基于以往研究者对交通方式的发展、交通技术的革新及交通政策的引导三大路径的探索,相关研究还可从以下几个方面进行拓展和深入:

(1)讨论不同交通方式在大尺度上的空间博弈对旅游空间结构的影响。公路、铁路及航空运输在发展中相互博弈,其综合作用对区域空间结构的影响愈加复杂。尤其对于中国这样一个幅员辽阔的国家而言,交通系统的建设需要考虑空间异质性,在中西部经济贫困但资源禀赋高的地区,虽然普通铁路的建设已基本可以满足生活和经济发展的运力需求(Wu et al.,2014),但是随着高铁建设向西部延伸,以及低成本航空公司的扩张,相应旅游空间结构变化的研究需要从更加综合和全面的视角去讨论。

(2)剖析交通舒适度改善和安全性提升对旅游者空间行为的影响。在交通系统中,技术要素决定不同交通方式的竞争力、价格结构、速度、舒适性及安全性(Prideaux,2000),其中,舒适性和安全性相对而言得到的关注较少。实际上,在现代社会中,交通的安全可靠性和舒适度水平对个体影响很大。这也对研究者提出了更细致的要求,即在微观层次对旅游者个体行为数据进行更多的发掘,进而在分析个体行为属性差异的基础上提取群体行为模式特征。后续研究可从人本主义角度加强对旅游者空间行为研究,并结合社会学领域的感知理论对其进行深入探讨。

(3)关注交通系统要素变动对特定群体的影响。交通技术革新会催生新型的交通工具,如互联网自动驾驶汽车。互联网自动驾驶汽车有利于残障人士、携带幼儿等特殊旅游群体的出行,其发展可能颠覆包括旅游业在内的所有与交通相关的行业,尤其会对发达国家的城市旅游产生重大影响(Cohen et al.,2019),进而对旅游空间结构产生新的影响,相关研究需要具有更高的前瞻性和系统性。

(4)进一步探索旅游空间结构对政策和规划的响应程度。从国家政策和规划角度来看,旅游政策和交通规划的引导和驱动对旅游交通的发展应当具有指示性作用。一方面,《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》及《中长期铁路网规划》中提出要建设并形成“以特大城市为中心覆盖全国、以省会城市为支点覆盖周边的高速铁路网”,这为旅游流的空间移动奠定了基础;另一方面,《乡村振兴战略规划(2018—2022 年)》的提出和实施有利于真正实现乡村地区的对外沟通,促进旅游流更精细的流动,进而推动乡村旅游的发展,理论上有利于我国城乡二元结构的转换和可持续发展。来自旅游政策的纵向推动和交通规划的横向促进,会对既定的旅游空间结构产生怎样的影响,需要持续的关注。