儿科教学应用以问题为引导教学法的价值分析

周 燕 明

(广东省连州卫生学校 清远 513400)

《儿科学》的实践性、专业性均较强,是医学专业的重要课程之一[1]。医学生不仅需要掌握儿科理论知识基础,还应提高操作技能掌握度,并具备协同沟通能力。传统的儿科教学以理论为主,实践操作较少,学生容易感到枯燥无趣[2],学习兴趣不高,导致教学效果受到影响,因此在儿科教学中应合理选择教学方法。本文择取2016级两个班的学生作为研究对象,旨在对以问题为引导教学法的应用价值进行分析探讨。

1 资料和方法

1.1 一般资料

从本校2016级医学专业中选取两个班共90名学生开展本次研究,根据教学方法的差异分为对照组(传统教学法)、观察组(以问题为引导教学法)。

对照组(n=45):男32名,女13名;年龄18岁~22岁,平均年龄(20.04±0.37)岁。

观察组(n=45):男35名,女10名;年龄18岁~22岁,平均年龄(20.10±0.40)岁。

组间基线资料进行比较无较大的区别(P>0.05)。

1.2 方法

对照组采用传统教学法。根据全国统编的《儿科学》教材和校编大纲对本组学生进行逐章讲授,安排电化教学及临床见习。

观察组采用以问题为引导教学法。(1)课前准备:教师编写儿科临床教学纲要,选择儿科学习的中心问题和典型病例,如将新生儿疾病、小儿贫血、小儿腹泻等作为案例。将学生分成5名一组,将典型案例提前上传到班级群中,同时提出问题,要求学生通过自行查找资料、分组讨论等方式解答案例中的问题,准备好发言提纲。(2)课堂进程:教师在课堂上利用多媒体演示儿科疾病的病因、临床表现、诊疗要点、预防措施等内容,减少理论教学课时20%~30%,用于教师与学生之间的讨论。课堂上由每组派代表总结小组讨论结果,小组其他成员进行补充,教师引导学生补充遗漏之处,教师对各组的讨论重点进行总结,并结合案例对提出的问题进行全面、系统地分析,点出各组存在的不足之处,纠正常见的错误或模糊观点,要求学生在课后针对不足之处查找资料进行改进。(3)临床见习:定期组织学生进行临床见习,选择教学医院的合适病例,见习前先将患儿的病史资料、需要解决的问题发放到学生手中,便于进行预习和思考。见习中由部分基础知识扎实且动手操作能力强的学生进行简单的临床操作,将理论知识与临床实践相结合,由教师在旁进行引导和提醒。(4)总结评价:在阶段性教学任务完成后,教师归纳总结理论教学和临床见习过程中的要点、难点、未解决的问题以及教学过程中存在的弊端,整理成书面材料;同时组织学生进行理论和实践操作考核,便于掌握学生对该章节的学习情况。

1.3 评价指标及判定标准

在阶段性教学任务结束后,比较两组学生的理论知识考核的得分、技能操作得分。向两组学生发放教学效果满意度调查表,统计其对教学方法的评价,问卷发放90份,回收率为100.00%。

1.4 统计学处理

2 结果

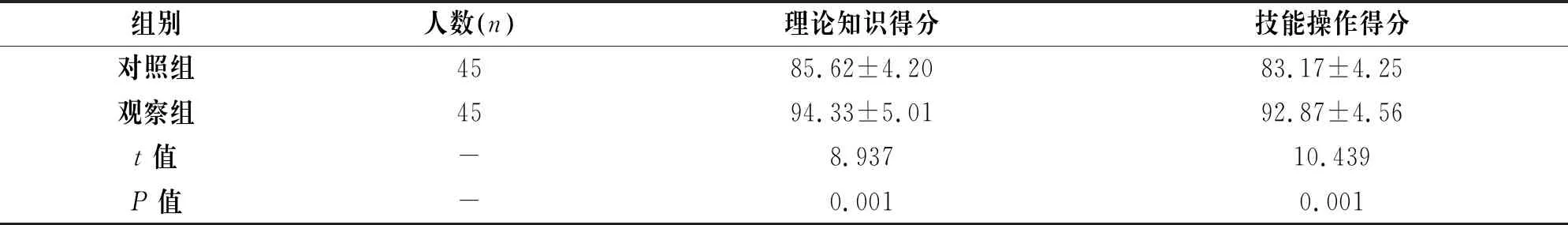

2.1 考核成绩

观察组学生的理论知识得分以及技能操作得分相较于对照组均更高(P<0.05),见表1。

表1 对比两组的考核成绩(分)

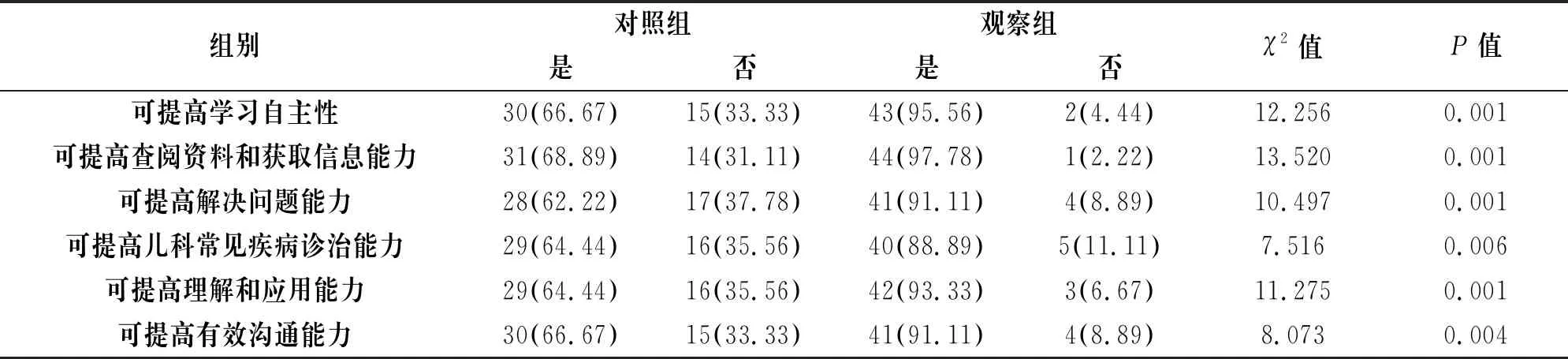

2.2 教学方式评价结果

观察组学生对教学方式的认同度比对照组更高(P<0.05),见表2。

表2 对比两组的教学方式评价结果[n=45,n(%)]

3 讨论

《儿科学》是对小儿生长发育规律、疾病防治、卫生保健进行专门研究的学科[3],随着社会发展、人们生活水平的提高,对临床儿科的诊疗工作以及医学院校的教学模式提出了越来越高的要求。

传统教学法属于填鸭式的教学模式[4],学生被动地接收知识,积极主动性较差,且不能较好地理解所学知识及与临床实践相结合,加上课堂氛围沉闷、无趣,学生学习兴趣不高,不会认真思考教师提出的问题,教学效果较差。以问题为导向的教学法适合应用在二、三年级的医学生中,此阶段的学生对儿科基本知识掌握度较高,便于此教学方法的实施。以问题为导向的教学法注重对学生的自主学习能力进行培养,并通过学习小组模式能够提高学生的团队协作能力和沟通协调能力[5]。以问题为导向的教学法中先向学生提供典型案例和提出问题,引导学生通过自主学习和小组讨论的方式对问题进行思考和解答,能提高学生的求知欲和学习兴趣,从而提升学生的主动积极性,有利于培养学生的思维能力、分析问题能力[6],利用理论知识去解决实际问题,侧重于提高学生解决问题的能力,较好地结合理论知识和临床实践,而不是侧重于解决问题;课堂上缩短理论教学课时,加强讨论时间便于教师和学生围绕同一个问题进行充分地讨论,由学生先派代表讲述解决问题的方案,由教师进行补充和总结,能够使学生对儿科知识进行更充分的理解和掌握[7],且能够活跃课堂氛围,促进学生口头表达、归纳总结及沟通能力的提高;在临床见习中应用以问题为导向的教学法,可使学生运用所学知识解决临床实际问题[8],提高技能操作水平,有助于提高教学质量。

本文研究数据显示,观察组学生的理论知识得分、技能操作得分均更高,且对以问题为导向的教学法具有较高的评价,认为该教学方法能够培养综合性的高素质人才。

总而言之,在儿科教学中应用以问题为导向的教学法可提升教学效果,有利于提高学生的学习自主性及学习兴趣,激发学生的潜在能力,为临床培养高素质的人才。