临床护理路径在慢性硬膜下血肿患者中的应用

许 靖 曼

(茂名市人民医院 茂名 525000)

慢性硬膜下血肿是指硬脑膜下腔血肿,其致病因素是颅内出血,是一种常见的神经外科疾病[1]。针对该类患者,临床护理路径能极大的发挥医疗护理的作用,促进患者术后的恢复,减少术后并发症、住院天数以及住院费用,增加患者满意度[2]。我科于 2018 年 1 月~2018 年 12 月选取40 例慢性硬膜下血肿的患者,并对实验组运用临床护理路径进行护理,取得了满意的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将我科2018 年 1 月~2018 年 12 月收治的40例慢性硬膜下血肿患者随机分成实验组和对照组各20例。实验组男13例,女7例,年龄46~78岁,平均年龄(51.3±6.7)岁;对照组男11例,女9例,年龄49~86岁,平均年龄(54.2±7.1)岁。通过对两组患者的临床资料和年龄、性别等一般信息进行对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

实验组实施临床护理路径:(1)手术前:①对患者和家属的健康教育需求以及接受能力进行评测;②向患者和家属介绍医院的环境、工作人员、管理制度和服务项目;③住院安全性指导:防盗、防跌倒坠床;④讲解手术前有关检查的目的以及需要患者配合的要点,对相关检查工作进行完善,为手术的进行做好充分的准备;⑤介绍术前准备的关键点及其目的。(2)手术当天:①对患者和家属的健康教育需求以及接受能力进行评测;②密切观察患者意识、瞳孔和生命体征变化,保持引流管通畅固定,观察并记录引流液的颜色、性状和量,指导卧床休息、床上大小便;③指导家属对引流管的观察,保持头部引流管通畅,不得随意调节头部引流管高度及开关,翻身活动时勿牵拉折叠引流管;④指导患者食用流食,在进食需要太高床头之时,需要告知护士关闭头部的引流管。(3)手术后:①对患者和家属的健康教育需求以及接受能力进行评测;②术后第1~2d患者可食用半流质食物,在进食时,需要使得引流管保持通畅,患者继续保持卧床休息状态,可以在床上进行肢体的主动或被动活动;③术后第3d指导患者开始以普通食物为主要饮食,拔除患者的头部引流管,叮嘱患者不得用手对头部的伤口进行抓挠,不得自行拆除敷料,若是敷料出现潮湿渗液时要立即通知医生护士;④术后第4~6d指导患者下床进行活动;⑤手术后第7d对患者和家属的健康教育需求以及接受能力进行评测,叮嘱患者保持头部干净卫生,指导患者出院后需保持情绪稳定,劳逸结合,并指导复诊的时间、地点、指征。

对照组进行常规护理,对患者进行常规的术前宣教以及术后指导,加强巡视。

1.3 观察指标

观察患者术后恢复情况和术后并发症,统计患者住院天数以及住院费用,调查患者满意度(10分制,得分越高患者满意度越高)。

1.4 统计学分析

本次实验数据采用SPSS20.0软件进行统计学分析,其中计量资料对比采用t检验,计数资料对比采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

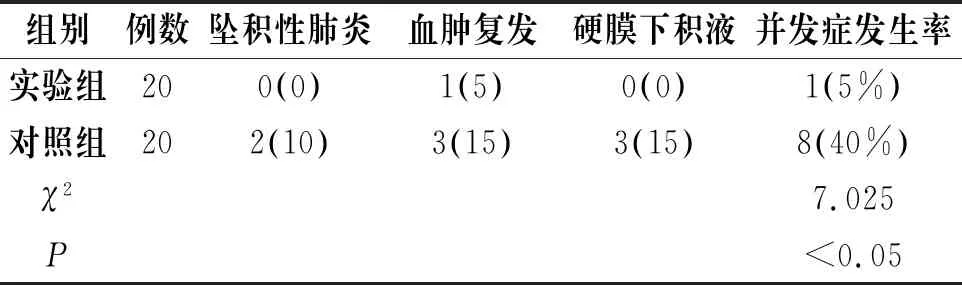

2.1 患者术后并发症

实验组并发症发生率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 对比两组患者术后并发症[n(%)]

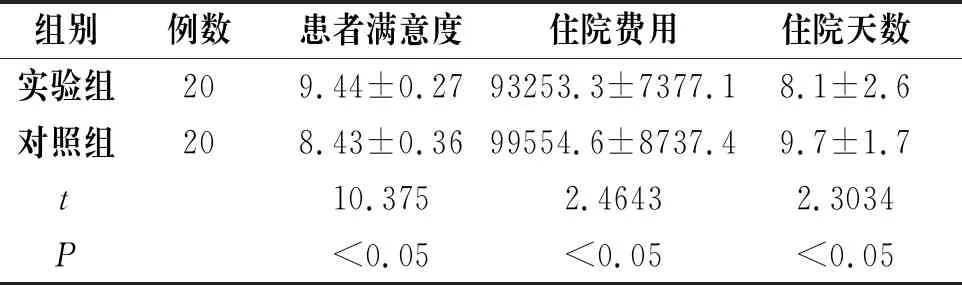

2.2 患者住院天数、住院费用、满意度

实验组住院天数和住院费用均低于对照组,满意度高于对照组,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者满意度 、住院费用、住院天数对比

3 讨论

慢性硬膜下血肿 (chronic subdural hematoma,CSDH) 指硬脑脊膜与蛛网膜之间的慢性血肿,其致病因素以血肿壁层包膜与硬膜间连接血管破裂多见。慢性血肿具有发病慢、不易发现、形成时间长的特点,甚至有的患者是因体检发现[3]。其治疗方法多样,包括非手术治疗和手术治疗,其中手术治疗包括钻孔术 (burr-hole craniostomy,BHC)、 扭钻钻孔(twist drill craniostomy,TCD)、YL-1 型血肿碎吸针(YL-1 hollow needle aspiration drainage system)、经神经内镜慢性硬膜下血肿切除术[4]。慢性硬膜下血肿若并发急性出血可出现偏瘫、失语、昏迷等神经功能缺损的症状和头晕、呕吐等颅内高压的症状[5]。影像学(CT)显示高密度的新鲜血肿和较低密度的陈旧性血肿,针对急性出血,早期手术清除血肿刻不容缓[3]。

慢性硬膜下血肿手术术后患者若是护理不当,会提高术后并发症的发病率,甚至引发二次手术。常规的护理模式缺乏合作性、系统性,患者愈后不理想,患者满意度也会大打折扣。临床护理路径是一种讲究医护协作的现代化护理模式,其特点使具有针对性、连续性、整体性,应针对不同患者的具体情况,尊重患者的个体差异,系统地制定一套精准的护理方案,并按照方案具体执行[2]。本次实验研究表明:临床护理路径能促进术后恢复、减少住院天数和住院费用少、降低术后并发症发生率、减轻患者心理压力提高患者满意度。不仅如此,临床护理路径还能提高医护人员的团队协作能力、增长护理水平、减少护理差错。

临床护理路径可以通过系统性、针对性的方案促进患者恢复、减少医治成本、优化工作流程、提升医护人员工作效率,值得临床推广。