标杆型3D打印导板在寰枢椎脱位治疗中的应用疗效及准确性研究

吴冬灵 谢亮文 刘瑞仁 刘中国

(厦门市第三医院骨科,福建厦门 361100)

寰枢椎脱位为骨科常见疾病,多为暴力创伤、关节退行性病变、炎症感染所致,致C1 与C2(寰椎与枢椎)关节面损伤,失去正常对合关系[1],严重影响患者健康,降低生活质量。寰枢椎脱位以寰枢椎椎弓根螺钉内固定为主要治疗方式,相比侧块置钉方式,可将椎弓根进钉点由后弓下方移至后弓处[2,3],进而防止侧块置钉对寰枢静脉丛造成损伤。但寰枢椎解剖结构较为复杂,使用徒手置钉方式难度较大,易发生置钉偏差[4],造成椎动脉、神经根的损伤风险,影响临床疗效。3D打印导板已成功辅助用于关节置换、骨折内固定及脊柱置钉等骨科手术[5,6]。术前根据个体化脊椎的实际情况设计钉道并制作导板,术中只需要将导板安放于脊椎后表面即可确定理想的进钉点及进钉方向,置钉准确率高达95.4%~100%[7,8]。本研究旨在探讨标杆型3D打印导板在寰枢椎脱位治疗中的置钉准确性及临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①年龄>12 岁;②接受寰枢椎脱位保守治疗无效,行内固定手术治疗;③CT、MRI 等影像学检查示寰齿前间隙超过5 mm,确诊为寰枢椎脱位[9,10];④符合Ⅱ~Ⅳ型分型标准[11];⑤存在枕颈部麻木、疼痛,上肢运动障碍等症状。

排除标准:①伴有恶性肿瘤或心、肝、肺等器质性损伤,手术耐受能力较差者;②影像学检查示寰枢椎椎弓根细小,无法接受椎弓根螺钉内固定手术治疗者;③寰枢关节外部软组织存在较大瘢痕,在复位内固定前需要行前路松解治疗者;④存在精神、认知障碍,无法交流沟通者;⑤既往存在寰枢椎脱位手术治疗史者。

根据上述标准,回顾性纳入2017 年1 月至2019年3 月收治的44 例寰枢椎脱位患者。2018 年4 月以前收治的采用徒手置钉方法的20 例为对照组,男13例,女7 例;年龄18~60 岁,平均(44.0±13.8)岁;病程5 d~136个月,平均(54.2±42.1)个月;先天性枕颈部畸形4例,创伤性脱位12例,炎症感染4例。2018年4月以后收治的采用标杆型3D打印导板辅助置钉方法的24 例为研究组,男15 例,女9 例;年龄20~67 岁,平均(40.1±19.7)岁;病程4 d~110个月,平均(50.3±31.5)个月;先天性枕颈部畸形3例,创伤性脱位16例,炎症感染5例。两组一般情况具有可比性(P>0.05,表1)。

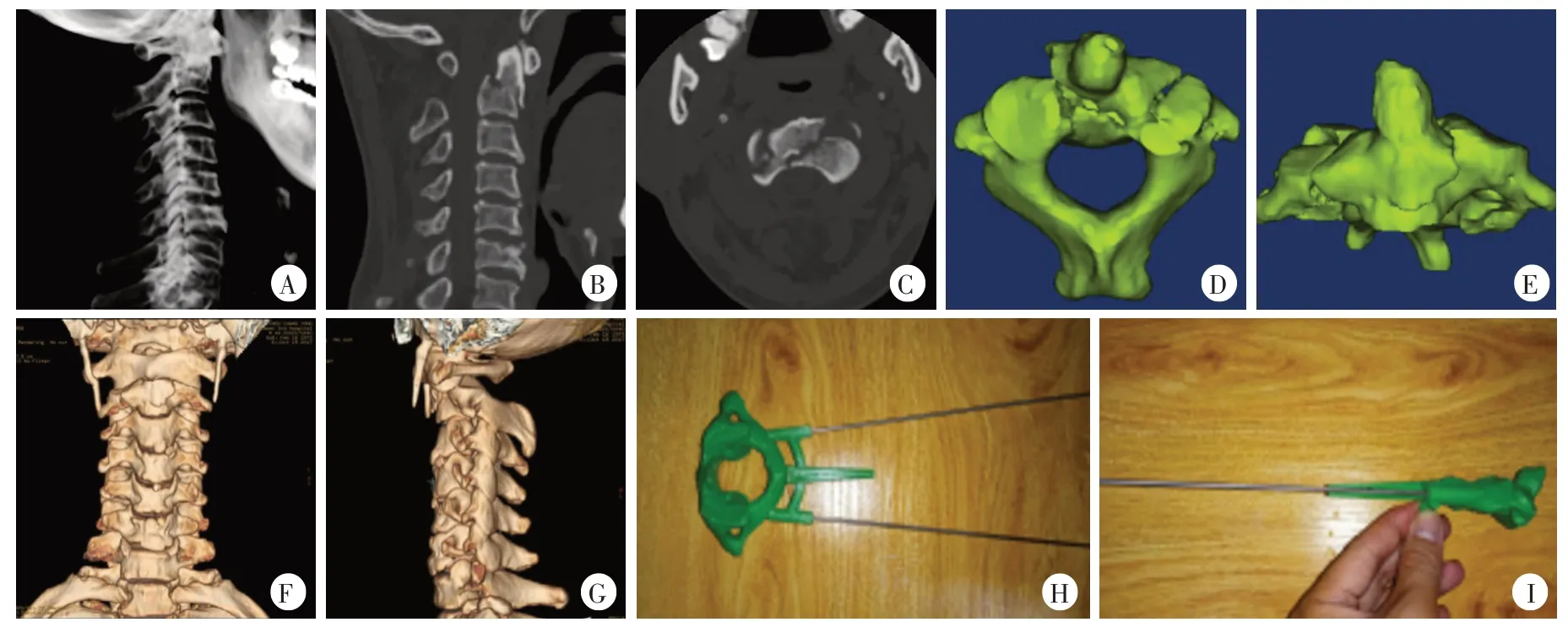

1.2 标杆型3D打印导板的制作

根据患者寰枢椎脱位特点制作标杆型3D打印导板,对患者进行颈椎CT 平扫,将获得的CT 图像导入3D 图像编辑软件,建立寰枢椎三维模型(图1A~E),并以直径为3 mm圆柱体模拟螺钉,并在矢状面、冠状面、横断面细致调整钉道,保证钉道无法突出椎弓根壁;将寰枢椎与圆柱体模型导入3-matic 9.0 软件,获取寰枢椎后弓、椎板、侧块等形态,并将其增厚3 mm,建立与之相反的反向模型(图1F、G);导板文件导入Form 1+3D 打印机,采用光敏树脂材料生成带有导向标杆及定位孔的寰枢椎椎弓根置钉导板,并将其打印备用(图1H、I)。

1.3 手术方法

两组均由同一组医师进行手术内固定治疗,采用全身麻醉,患者取俯卧位,固定头部,于后颈部正中做手术切口,剥离皮肤、深筋膜、肌肉等组织。

对照组:首先剥离椎弓根骨膜下软组织,使寰枢椎后弓、椎板、侧块等充分裸露,选择后弓中部为寰椎进针点,方向为内倾10°、头倾5°;选择枢椎椎弓根内外侧缘与侧块交点外1~2 mm 为枢椎进针点,方向为内倾25°~30°、头倾20°左右。随后安放定位针,通过术中X 线透视调整针道位置满意后置入寰枢椎椎弓根螺钉,并安放连接棒固定,通过拧紧寰椎螺帽将寰枢关节提拉复位。研究组:将低温消毒后的寰枢椎标杆型3D 打印导板紧密贴附于寰椎后弓,由导板中设计的预留定位孔位置及方向置入椎弓根螺钉,并借助手钻钻探螺钉钉道,同时由助手协助控制固定导板,钉道钻探完成后放置寰椎椎弓根螺钉定位针固定,随后依照此方式放置枢椎导板,术中通过X线透视确定寰枢椎椎弓根钉道。

两组置钉完成后,在寰枢椎后方建立植骨床,取患者自体髂后棘骨,修剪后将其置于寰枢椎后,随后在其四周植入适量松质骨,手术完成后逐层关闭伤口。

1.4 观察指标

1.4.1 手术指标:两组的术中出血量、手术时间、术中透视次数。

1.4.2 置钉准确率:术后复查CT,通过观察CT 横断位上螺钉与椎弓根位置关系评估寰枢椎脱位治疗中椎弓根置钉准确率。0 级,椎弓根螺钉完全置于椎弓根内部;Ⅰ级,椎弓根螺钉穿出椎弓根壁0~2 mm 或小于螺钉直径的50%;Ⅱ级,螺钉穿出椎弓根壁2~4 mm或为螺钉直径的50%~80%;Ⅲ级,螺钉穿出椎弓根壁4 mm以上。本研究将0级和Ⅰ级视为置钉准确。

1.4.3 疗效评价指标:术前和术后6 个月随访时采用日本骨科协会(Japanese orthopaedic associationscores,JOA)颈椎神经功能评分评估患者的颈部神经功能;采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评估患者的枕颈部疼痛情况。

图1 标杆型3D打印导板的制作

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0 软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验;计数资料以率表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

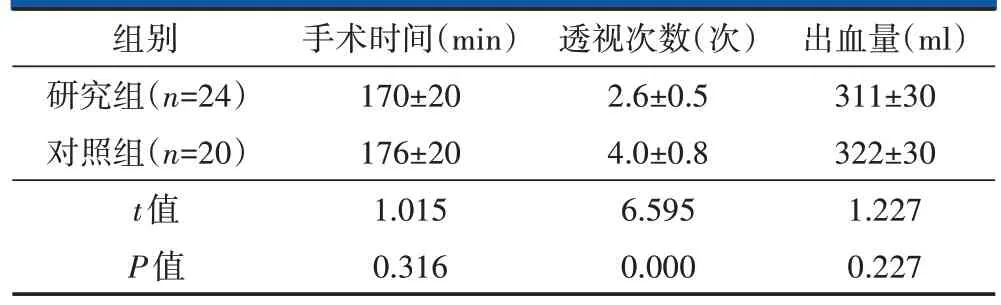

2.1 手术情况

术中未发生脊髓损伤等不良事件,手术均顺利完成。两组的手术时间及术中出血量比较,差异无统计学意义;研究组术中透视次数相比对照组明显更少(P<0.05,表2)。

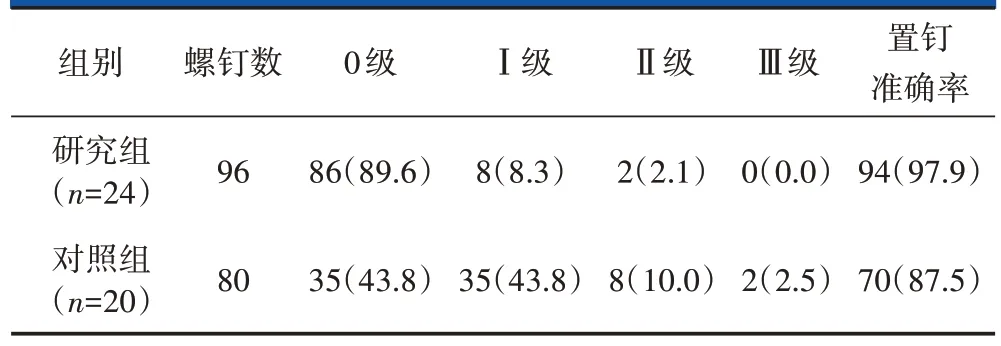

2.2 置钉准确率

研究组24 例患者共置入96 枚螺钉,0 级与Ⅰ级螺钉94 枚,置钉准确率为97.9%;对照组20 例患者共置入80 枚螺钉,0 级与Ⅰ级螺钉共70 枚,置钉准确率为87.5%,两组置钉准确率差异有统计学意义(χ2=11.882,P=0.05,表3)。

2.3 疗效评价指标

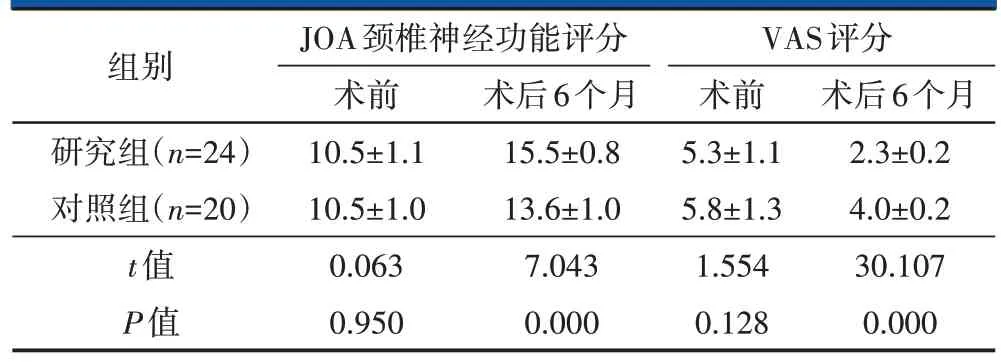

两组术前JOA颈椎神经功能评分较低,VAS评分较高,两组间比较差异无统计学意义(P>0.05);术后6 个月随访,研究组的JOA 颈椎神经功能评分明显高于对照组,且VAS评分明显低于对照组(P<0.05),详见表4。

3 讨论

寰枢关节主要由枢椎上关节面、寰椎下关节面及寰椎前弓后面、枢椎齿突前关节面构成,是支撑颈椎活动的重要关节,灵活度及活动度较高,约占人体颈椎活动度的50%[12]。由于寰枢关节活动度过大,其稳定性相对较低,当遭受外界暴力、炎症感染时,寰枢椎极易损伤[13,14],进而导致颈椎关节功能障碍、压迫颈部神经组织,表现为枕颈部疼痛、运动受限,肌肉萎缩、瘫痪等症状,影响患者正常生活。此外,寰枢椎脱位后易对其后方延髓造成压迫,严重者将危及患者生命。

3.1 手术情况分析

寰枢椎椎弓根螺钉具有极强的抗拔出性能[15,16],并可进行术中提拉复位,广泛应用于寰枢椎脱位患者的治疗,但由于寰枢椎解剖结构较为复杂,置钉难度较大,准确率较低,极易对其周围脊髓、神经等组织造成损伤[17]。本研究发现,研究组的平均手术时间及术中出血量略低于对照组,但差异无统计学意义,主要因为两种置钉内固定治疗中,手术入路、切口大小等均无明显差异,标杆型3D 打印导板辅助置钉需要在置钉前安放导板,相比徒手置钉的手术流程更多,而徒手置钉难度较大,需多次调整椎弓根螺钉位置[18,19]。研究组的X 线透视次数为(2.6±0.5)次,明显少于对照组的(4.0±0.8)次(P<0.05),因为徒手置钉需要借助影像学资料及术中X 线透视辨识患者的寰枢椎解剖结构。有研究显示,通过标杆型3D 打印导板辅助置钉的X线透视次数为(2.2±0.2)次,与本研究结果接近,说明借助标杆型3D 打印导板可减少术中X线透视次数[20]。

表2 两组手术指标比较()

表2 两组手术指标比较()

表3 两组置钉准确率比较[n(%)]

表4 两组JOA颈椎神经功能评分及VAS评分比较(,分)

表4 两组JOA颈椎神经功能评分及VAS评分比较(,分)

3.2 置钉准确性分析

本研究中研究组的置钉准确率为97.9%(94/96),明显高于对照组的87.5%(70/80)。人体寰枢椎解剖结构复杂,置钉难度较高,徒手置钉主要借助X 线透视引导,置钉准确率较低,一旦置钉出现偏差,将对患者颈部脊髓、椎动脉、神经根等造成严重损伤[21,22]。本研究中使用的标杆型3D 打印导板包括2 个导向标杆及2 个定位孔,在术前对其进行导板设计时,即通过CT扫描获取影像信息,预设最佳进钉点、进钉方向及定位孔[23]。当手术中因软组织剥离不彻底等因素使导板无法紧密贴合寰枢椎骨面时,导板定位孔、钉道引导方向将出现一定偏移,医师可根据实际手术情况,借助透视观察偏移情况,适量调整进针方向[24],以保证置钉的准确率。此外,标杆型3D 打印导板辅助置钉对手术空间需求较小,可在一定程度上减少软组织剥离所致出血,为手术操作提供更加宽阔、清晰的术野,进一步提高置钉准确率。

研究组中2 例与预设钉道相比较仍存在一定偏差,造成2枚寰椎椎弓根螺钉穿破骨皮质,1枚穿破外侧皮质,1 枚穿破下侧皮质,但均未损伤椎动脉及神经。考虑导致偏差的主要因素包括:①未充分剥离椎板、后弓等后部的肌肉及韧带等软组织,使用过程中导航模板未能紧密地与椎板、后弓后部的骨性结构贴服造成置钉误差;②颈后部肌肉厚、切口深,阻挡操作;③钻头与坚硬的皮质骨接触时产生较小的滑移,引起导板和骨质之间位置的轻微变化。因此,术中需要注意保持电钻与导向通道平行,以标杆为参照物,避免导板基底部切割造成的置钉误差。

3.3 疗效分析

本研究术后6个月随访时,研究组患者的枕颈部疼痛程度明显低于对照组,且颈部神经功能恢复情况明显优于对照组(P<0.05)。当椎弓根螺钉置入过程中发生偏移时,极易对寰枢椎附近神经组织造成损伤,影响患者颈部神经功能恢复。而患者术后长时间出现枕颈部疼痛与患者C2 神经根遭受损伤所致[25]。

综上,在寰枢椎脱位患者的治疗中使用标杆型3D 打印导板辅助置钉,可大幅提升置钉准确率,同时降低患者术后枕颈部疼痛程度,提高颈部神经功能恢复速度,临床疗效显著,值得推广。