机器人导航定位系统辅助经皮骶髂螺钉治疗骨盆后环不稳定型损伤的临床研究*

黄俊锋 刘黎军** 韩云 王满宜,2 杨金星 张胜利 陈磊

(1.深圳市第二人民医院创伤骨科,广东深圳 518035;2.北京积水潭医院创伤骨科,北京 100035)

骨盆骨折多为高能量损伤,Tile B 型、C 型骨盆损伤主要涉及骨盆后环不稳,为较严重的骨盆损伤类型。骨盆后环对骨盆环的稳定性具有重要作用,复位固定不理想者常遗留疼痛、畸形和下肢功能障碍。因此,移位严重的患者可选择切开复位内固定术[1,2],但该手术创伤大、软组织剥离广、出血多,有较高的术后并发症发生率[3,4]。经皮骶髂螺钉是固定后方骨盆环不稳定的可靠方法[5,6],具有固定牢固、出血少以及软组织损伤小等优点。骨盆后方结构较为复杂,不恰当的螺钉置入可能会损伤血管、腰骶神经根,甚至是内固定失效。因此,经皮骶髂螺钉技术的难点在于如何准确、稳定地在“安全区”内置入螺钉。目前,多数医师在X线透视下凭个人经验徒手完成骶髂螺钉的置入,很难保证每个螺钉置入的方向和位置达到最满意的效果,同时由于整个置入过程需要反复进行X线透视监测导针路径,容易对患者及医护人员造成放射性损害。

机器人导航定位系统GD-2000 是国内自主研发的基于术中X线透视影像的双平面骨科机器人系统,可辅助完成经皮股骨颈空心螺钉和骶髂螺钉置入内固定术。本研究探讨机器人导航定位系统辅助经皮骶髂螺钉治疗骨盆后环损伤的安全性及疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:采用经皮骶髂螺钉治疗的Tile B 型、C型骨盆后环不稳定损伤。排除标准:①合并严重心肺、肝肾功能不全者,②凝血功能障碍者,③合并严重精神障碍者,④因开放性损伤、感染或合并伤等原因无法在3 周内行骶髂关节手术者,⑤进针点及S1椎体粉碎无法置入骶髂螺钉者,⑥术前牵引未能纠正骶髂关节或骶骨骨折垂直移位的患者,⑦术前CT检查为S1椎体变异、安全通道狭窄者。

根据上述标准,共纳入2016 年6 月至2018 年8月采用机器人导航定位系统辅助下行经皮骶髂螺钉内固定术治疗的21例患者,男16例,女5例;年龄27~52 岁,平均(38.2±6.9)岁。交通伤15 例,高处坠落伤4 例,重物砸伤2 例。按Tile 分型,B1 型7 例,B2 型6例,B3型5例,C1型3例。合并失血性休克3例,四肢骨折6 例,尿道损伤1 例,膀胱损伤1 例,胸部损伤5例,颅脑损伤3 例,腰椎骨折1 例。受伤至手术时间4~12 d,平均(7.2±2.8)d。

1.2 手术方法

1.2.1 术前准备:入院后对患者合并损伤进行相应处理,维持生命体征稳定。Tile C 型损伤患者行股骨髁上牵引5~7 d,以纠正骶髂关节或骶骨骨折的垂直移位,牵引重量为体重的1/5~1/7。手术时机选择在患者生命体征平稳、垂直移位纠正后。术前需完善骨盆正位、入口位、出口位X线片、骨盆CT及三维重建,以发现骶骨形态异常患者,并初步估计可用螺钉的直径和长度。通过骨盆CT矢状位重建测量骶骨的倾斜情况,以确定出、入口位C型臂X线机倾斜角度。

1.2.2 手术设备及器械:GD-2000 骨科机器人导航定位系统(北京天智航公司),C 型臂X 线机(美国GE 公司),骨科透视床(德国Maquet 公司),空心钉导针(长300 mm,直径3.0 mm,北京天智航公司),直径7.3 mm空心钉(瑞士DePuy Synthes公司)。

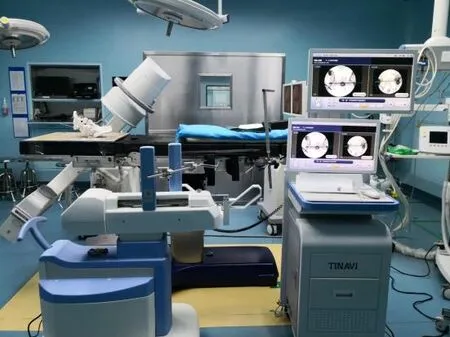

1.2.3 机器人导航定位系统的构成:包括工作站和定位导向系统两部分。工作站主要负责图像采集、手术路径规划、路径三维坐标计算(图1)。定位系统包括定位标尺和导航机器人。定位标尺通过其上的标记点(可被采集到X 线图像中)建立三维的空间参考坐标系,实现图像坐标系与参考坐标系之间的转换。导航机器人是系统的导向执行部件,负责规划路径的输出,完成导针导向(图1)。

图1 机器人导航定位系统组成(工作站、机器人定位系统)

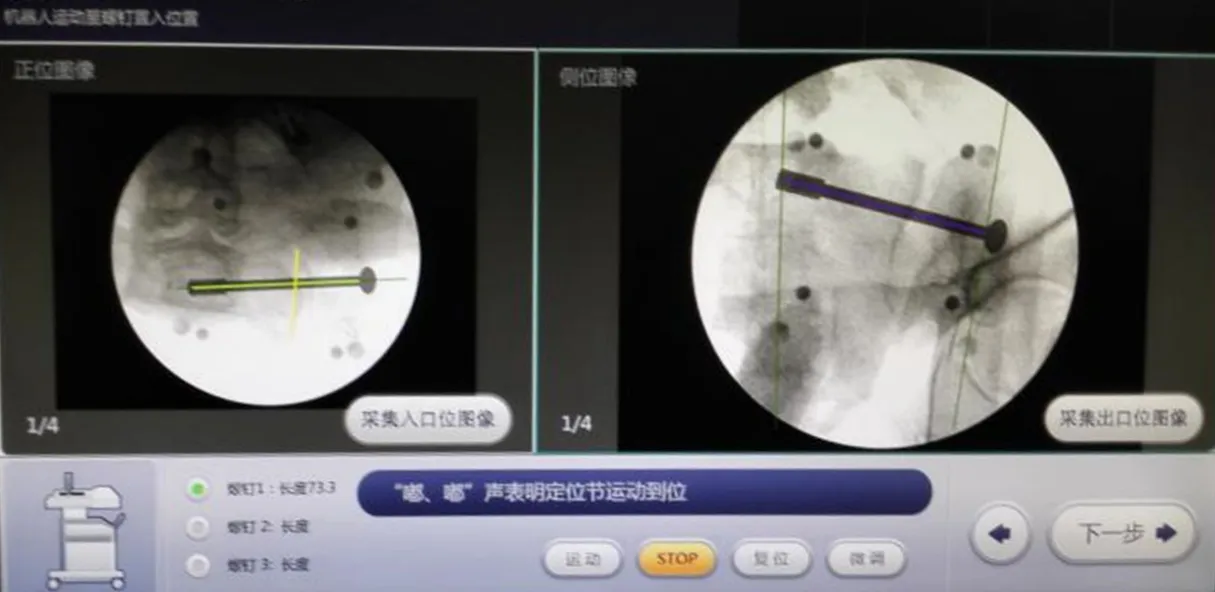

1.2.4 机器人导航定位系统的操作:①通过数据线将工作站与机器人、C 型臂X 线机连接,启动工作站,选择骶髂关节手术模块,选择手术部位左或右侧。②根据手术部位的左、右侧选择与之对应的定位标尺,连接机器人插孔并旋紧固定,根据软件提示完成机器人的自检复位及标尺校验。③患者硬膜外麻醉或全身麻醉后平卧于骨科透视床,通过外固定架闭合复位或先行前环骨折切开复位内固定。C 型臂X 线机置于手术侧的对侧,垂直于手术床,出、入口位X线透视确认骶髂关节脱位或骶骨骨折复位满意。术野常规消毒,铺无菌手术单,机器人及C 型臂X 线机套无菌保护罩。将手术床调节到合适高度,C 型臂X 线机可向头端及尾端倾斜45°以便术中完成骨盆出、入口位以及骨盆侧位的X线透视。机器人置于手术侧,要求标尺贴床板下放置,与骶髂关节基本平行,定位标尺正位中心孔位于患侧S1骶骨翼水平。同时要求骨盆出、入口位至少各有一组标尺上的定位点在透视野内清晰可辨。④C 型臂X 线机采集骨盆出、入口位图像,导入工作站规划软件,根据软件界面提示,标记定位点(图2)。按照提示完成骶髂螺钉置入位置、方向及深度的手术规划,软件自动测算出螺钉长度参考值(图3)。⑤在软件系统中选择第1 枚导针,点击“运动”按钮,机器人机械臂运动到导针置入位置,术者安装导针套筒,沿套筒定位点,于术区皮肤做1.0 cm 左右切口,钝性分离皮下及筋膜,插入套筒使尖端顶至髂骨外侧骨面。C 型臂X 线机透视骨盆出、入口位验证套筒位置和方向,确认位置无误后钻入导针。如发现套筒位置有偏差,可通过工作站软件系统微调功能进行调整。以软件计算长度为参考,在进针过程中以专用测深尺测量进针深度,导针置入完成后再次进行骨盆出、入口位及标准侧位透视验证。退出套筒,沿导针钻孔后置入空心螺钉。螺钉全部置入后再次行骨盆出、入口位及标准侧位透视验证。冲洗缝合切口。

1.3 术后处理及随访计划

图2 C型臂X线机透视采集骨盆出、入口位图像,标记定位点

图3 完成骶髂螺钉置入位置、方向及深度的手术规划

除1 例合并膀胱破裂患者应用抗生素治疗1 周外,其余患者均预防性使用抗生素48 h。术后2~3 d复查骨盆正位、入口位、出口位X 线片,骨盆CT 及三维重建。术后第2 日指导患者翻身,床上主动屈伸髋、膝关节及收缩双下肢肌肉,术后2~3周可坐起,术后4~6 周可持双拐下地不负重行走,术后6~8 周开始部分负重行走,术后10~12周完全负重行走。术后1、2、3、6 个月随诊复查,观察骨折愈合情况及螺钉有无松动失效。

1.4 观察指标及评价标准

1.4.1 观察指标:术中每枚螺钉的置钉时间、X 线透视时间、钻孔次数,术后切口感染、血管神经损伤及内固定松动情况。

1.4.2 螺钉置入位置:术后根据CT 检查评价螺钉置入位置,测量螺钉切出距离,计算切出率。正确螺钉置入位置为螺钉位于骶骨骨质界限内,未切出骶骨皮质,未进入骶管或骶孔。螺钉切出程度根据Lonstein评价标准[7]分为4个等级,0级为螺钉无切出,Ⅰ级为螺钉切出距离≤2 mm,Ⅱ级为螺钉切出距离在2~4 mm,Ⅲ级为螺钉切出距离≥4 mm。

1.4.3 功能评价:末次随访时采用Majeed 评分标准[8]进行功能评分,100~85 分为优,84~70 分为良,69~55 分为可,<55分为差。

2 结果

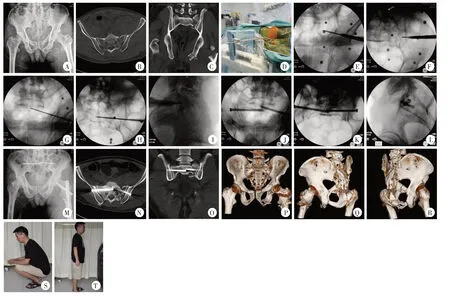

21 例患者中8 例采用硬膜外麻醉,13 例选择全身麻醉。共置入27枚骶髂螺钉,均置入S1椎体,均一次钻孔完成螺钉置入,每枚螺钉从机器人摆位到置入的时间为18~56 min,平均(38.6±9.5)min;X 线透视时间为12~21 s,平均(16.5±3.5)s。所有螺钉位置满意,无螺钉切出骨皮质、误入骶孔或骶管,未出现医源性血管神经损伤,无切口感染。术后6 个月随访,无一例出现螺钉松动失效,Majeed评分为优14例,良6例,可1例,优良率为95.2%。典型病例见图4。

3 讨论

3.1 机器人导航定位系统在骶髂关节螺钉固定术中的应用

经皮骶髂关节螺钉技术因其微创、固定可靠的优点已经成为固定不稳定骨盆后环损伤的常规治疗方法,但由于骨盆后环解剖结构复杂、骶骨上段变异[9,10]等因素,手术风险大,对螺钉置入位置的精确性要求高,如何安全有效地置入骶髂螺钉仍是国内外学者广泛研究的课题。随着计算机辅助骨科手术(computer assisted orthopaedic surgery,CAOS)在骨科领域的应用日趋广泛[11],越来越多的计算机导航技术被引入骶髂螺钉置入手术中[12-14],为操作提供精准的空间定位和稳定的路径导航,提高了手术的安全性,同时减少医患双方的放射性损害。为提高手术的稳定性,医用机器人也是CAOS 发展的重要方向,导航定位系统结合机器人技术的研制日趋成熟[15,16],并逐步应用于辅助经皮骶髂螺钉固定术[17,18]。

图4 患者,男,50岁,车祸伤致骨盆骨折Tile B3型,合并股骨转子间、胫骨平台、跟骨骨折

本研究使用我国北京天智航医疗科技股份有限公司自主研发的,基于术中X线透视影像的双平面骨科机器人导航定位系统GD-2000,不需要术前标定和器械注册。术中按要求摆放机器人位置,通过C型臂X线机拍摄入口、出口位包含完整标记点和手术部位的X线图像,工作站系统根据采集的透视图像完成手术空间的定位计算,从而可以通过导航软件进行手术路径的规划,并由机器人的机械臂执行定位命令,手术医师只需要沿着机器人的引导套筒切口,打入导针,完成螺钉置入。

3.2 疗效分析

本研究共置入27枚骶髂螺钉,均一次置钉成功,避免了反复修正钉道造成髂骨皮质破坏而降低螺钉固定效果。所有螺钉置入位置满意,均在安全骨性通道内,无螺钉切出骨皮质、误入骶孔或骶管,未出现医源性血管神经及及脏器损伤。Zwingmann等[19]系统对比了多种导航辅助技术与传统透视经皮骶髂螺钉固定技术,发现传统透视经皮螺钉置入的错位率为2.6%,而导航辅助技术的错位率为0.1%~1.3%;传统透视经皮螺钉置入过程中钉道修正率为2.7%,导航辅助技术的修正率为0.8%~1.3%,显示导航技术能够有效提高手术操作精确度并降低钉道修正率,降低术后并发症的发生率[20]。本研究使用的机器人导航定位系统在导航系统的基础上增加了机械臂引导导针,增加了操作的稳定性,减少了置钉的错位率及修正率。

本研究中每枚螺钉从机器人摆位到置入时间为18~56 min,平均(38.6±9.5)min。由于导航及机器人的摆位、连接、图像采集及路径规划均需耗时,使手术整体时间无明显缩短,但时间主要耗费在切皮前,切皮后直接沿套筒置入导针,不需要反复透视及调整,切口暴露时间短。双侧骶髂螺钉置入患者在第2枚螺钉置入时不需要前期准备工作,时间明显缩短,因此造成每枚螺钉置入时间差别较大。Zwingmann等[21]比较导航组手术时间(72±16)min(52~106 min)和传统组手术时间(69±38)min(30~133 min),发现两组间差异无统计学意义,认为可能是由于导航设备过于复杂,干扰了额外的外固定架安装,并且需要多次重新建立导航耗时较多导致。本研究使用的导航机器人系统设备相对简单,由于采集出入口位图像所需的机器人标志点需与患者手术骶髂关节的位置匹配,仍需耗费较多摆位时间,随着对于系统的熟悉程度提高,时间可逐步减少。

本研究中每枚螺钉置入的X 线累计透视时间为12~21 s,平均(16.5±3.5)s。根据研究显示,传统透视下单枚螺钉的平均X线透视时间为126 s[22],甚至有报道长达18 min[23]。Zwingmann 等[21]对比了3D 导航技术和传统经皮技术下单枚螺钉置入的X线透视时间,显示两种方法存在明显差异。贾帅军等[14]的研究发现3D导航技术相较于传统透视技术的X线透视时间并未显著减少,原因是C 型臂X 线机围绕手术中心进行3D扫描时耗时较多。本研究应用的导航定位系统基于入口、出口位的双平面影像完成手术空间的定位计算,相比3D 导航系统减少了图像采集的透视时间,较传统透视技术减少了术中反复调整的时间,因此X线透视时间明显缩短。

本研究中术后6 个月随访采用Majeed 评分进行功能评价,总体优良率为95.2%。Zwingmann 等[19]的meta 分析中,根据7 项传统透视方法研究术后功能随访15~33 个月的结果,Majeed 评分的优良率为88%~90%。由于各研究纳入患者的骨盆损伤严重程度不同,以及样本大小、随访时间上的差异,术后功能评价缺乏可比性,因此不能说明本研究的功能恢复优于传统透视方法,由于骨盆骨折发生率低,很难获得足够的条件相近的病例,这也是本研究的局限性。

3.3 机器人导航定位系统辅助经皮骶髂螺钉内固定的优点及不足

该系统的优点:①设备布局简单,不需要考虑光电设备遮挡问题;②手术操作简单,系统提供直观的手术路径规划,可直接显示螺钉长度,机器臂可自动运行到位,引导导针置入;③先规划,再切口、钻孔,创口暴露时间短,降低感染风险,防止多次钻孔局部髂骨皮质损害而影响固定效果;④定位准确且稳定,减少人工操作误差,可有效保证手术的安全性;⑤减少医患双方的放射性损害;⑥学习曲线较短,医师可在较短时间内熟悉和掌握。该系统存在的不足:①设备定位基于骨盆出入口位二维图像,如肠道准备不佳,影响图像清晰度,可能对规划定位结果产生影响;②缺乏实时跟踪系统,完成规划后,如机器人或患者位置发生改变,需重新采集图像及规划螺钉;③螺钉的路径规划仍然依靠医师凭经验在软件中完成,存在主观误差可能;④设备购置成本相对较高,需经专人培训及维护。

3.4 机器人导航定位系统辅助经皮骶髂螺钉内固定的注意事项

①术前要认真阅片,识别骶骨变异的病例,如果S1 变异,安全通道狭窄,可规划S2 的螺钉,这种情况下S2 螺钉有更多机会置入1 枚长螺钉[24]。由于骶骨的倾斜角度个体差异大,所以要得到准确的出入口位片,术前应根据骨盆CT 矢状位重建测量骶骨的倾斜情况,以决定术中出入口位C型臂向头尾侧倾斜的角度。术前提前计算角度并在C型臂上标记定位,节约手术时间。②术前良好的肠道准备,以免肠内气体影响透视图像清晰度及定位点的采集,如术中透视出、入口位无法清楚显示时不能盲目手术。③S1椎体并非正方体,其上半部分前方是斜坡,在矢状位切面上略呈斜边朝前的梯形,斜坡有L5神经根跨过。规划S1 骶髂螺钉时需考虑到斜坡存在,导针钻入前需补充骨盆标准侧位验证,使入钉点在髂骨皮质密度线后方,避免螺钉穿出斜坡皮质。④机器人导航是根据患者规划时的C 型臂X 线透视导入的出、入口位影像及坐标点为基准,要求从规划影像导入到导针置入期间患者骨盆和机器人不能出现相对位移。因此,患者最好采用全身麻醉方式,以免患者移动造成导航误差。如术中出现患者或机器人移动,必须重新透视和导入影像,重新规划。⑤术中置入套筒时要轻柔、平顺,皮下组织用血管钳充分分离至髂骨面,保证套筒能正确置入顶住髂骨,导针置入必须顺套筒,不能用力顶压,以免导针滑移或变形,造成置钉误差。同时,术中钻入导针过程中需要监测骨盆出、入口位及标准侧位图像确认。

综上,机器人导航定位系统辅助经皮骶髂螺钉治疗骨盆后环不稳定型损伤具有定位准确、稳定的优点,并且可减少放射性损害,操作简单,学习曲线短,容易被年轻医师所掌握,是提高骨盆微创手术效果安全有效的方法,具有良好的应用前景。由于该系统无骨折复位功能,目前仅应用于无移位或移位小的骶髂关节损伤及骶骨骨折患者,对于移位大者必须通过前环固定或外固定架等复位方式复位后方可应用。