中国代际贫困的传递特征测度及财政治理研究

卢盛峰 时良彦 金 行

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

一、引言与文献综述

近些年来,中国经济社会中不断涌现的“富二代”“贫二代”等现象反映的是一种强者愈强、弱者愈弱的社会阶层固化趋势,以及贫困群体社会流动机会匮乏的状态,折射出中国代际收入不平等的问题已经日趋严峻(郑辉 等,2009;顾辉,2014)。这种代际收入不平等对经济公平及社会和谐稳定产生了一系列负面影响,并已经成为当前中国社会最主要的问题之一。厘清代际贫困进入退出的动态演化状况,是进行政策干预和设计的前提。本文将在定量甄别中国贫困代际传递的动态演化路径基础上,着重分析造成个体贫困代际传递的概率以及相关财政干预政策的效果。这一研究对于打破收入阶层固化和增进社会公平具有重要的应用价值与理论价值。

在代际不平等传递路径方面,早期研究更多从人力资本投资角度进行解释,认为父辈的收入水平在一定程度上会决定子辈的人力资本水平,进而影响子辈的就业机会和收入水平(Becker et al.,1986;Restuccia et al.,2004)。与此同时,越来越多的研究关注父母的职业、受教育水平等对后代收入不平等的影响。Carmichael(2000)利用英国家庭调查数据研究20世纪90年代英国的职业流动性,结果发现,子女的职业成就很大程度上受父母职业的影响,尤其在儿子身上体现得更为明显。Di Pietro et al.(2003)使用2000年意大利银行家庭收入和财富调查数据检验社会经济地位的代际传递,发现子辈的职业成就与父辈职业存在高度的相关性。此外,一些研究聚焦父辈与子辈同时受雇于一个工作单位的情形。Kramarz et al.(2011)使用瑞典雇主雇员数据集研究家庭网络的重要性以及这些网络对子女从学校过渡到工作的影响,发现父辈所在工作单位更有可能雇佣其子女进入该单位工作。Perez-Gonzalez(2006)以及Bennedsen et al.(2007)也得出类似的结论。大量研究证实代际流动导致的子辈机会不平等与收入不平等呈现正相关关系。Corak(2013)分析了美国的收入不平等与代际流动性,发现位居收入最高5%的父母,其子女更有可能获得较高的收入,即机会不均等的加剧将会扩大子女收入不平等差异。Arawatari et al.(2013)也发现,除了澳大利亚和加拿大外,大多数OECD国家的收入不平等与代际流动均呈负相关关系。国内研究方面,邢春冰(2006)对不同年份CHNS数据进行的分析表明,中国农村地区代际间非农就业机会一定程度上通过人力资本投资传递。吴愈晓(2010)使用1996 年全国抽样数据,并结合事件史分析方法,检验中国农村居民精英职业地位的获得如何受到其改革前或新中国成立前家庭背景的影响,结果发现,具有精英家庭背景的农民,改革后进入非农职业的概率都比较高。

在收入不平等代际传递度量方面,已有研究大多从微观角度切入,并基于子女收入在多大程度上受到父辈收入影响来度量(Mulligan,1997;Ichino et al.,2011)。如果父辈收入对子女收入存在重要影响,那么意味着社会收入流动性较弱,同时代际收入不平等的传递更强(Mazumder,2005)。基于这一思路,一些国别研究分别测度了不同国家代际收入弹性系数,例如德国为0.11、芬兰为0.28、瑞典为0.28、英国为0.4~0.6、美国为0.4(Bjorklund et al.,1997;Couch et al.,1997;Dearden et al.,1997;Pekkarinen et al.,2009;Bohlmark et al.,2006)。与其他国家相比,中国的收入代际不平等传递相当严重。王海港(2005)考察了中国1989—1997年4期家庭收入的变动,发现中国的父子代际收入弹性至少在0.5以上。黄潇(2014)基于CGSS 2006,发现贫困群体的代际收入流动性较低,其代际收入弹性为非贫困群体的1.6倍,父代贫困引致子代贫困的概率高达60%。Gong et al.(2012)也得出类似的结论。与之相反,一些研究表明中国的代际收入流动性在增强。章奇等(2007)基于中国农村调研数据,发现收入流动性的变动对收入差距变化的作用是在不断上升的,考虑到收入流动性因素,收入分配问题可能没有人们所想象的那样严重。同样地,孙文凯等(2007)基于农业部1986—2001年间6省农村固定观察点数据,对农村家庭收入流动进行了经验分析,发现其间农户收入流动程度呈现出先增大后稳定的趋势,显著降低了持久性收入不平等。王朝明等(2008)基于7种收入流动性测度指标的研究也大致支持流动性增强的观点。此外,近来的一些研究则侧重于从空间分布、动态趋势等方面,分析中国居民贫困代际传递问题(卢盛峰 等,2016;马文武 等,2018;杨沫 等,2020)。

在改善代际收入不平等的措施方面,已有研究大多是基于社会层面的讨论。政府无疑是最重要的决策主体之一,因此关于财政干预政策对贫困代际传递问题的作用成为学术界关注的焦点。Cardak et al.(2013)运用美国PSID数据,将代际收入弹性进行分解,分析公共支出政策对于代际贫困传递的影响机制,结果发现:在提高贫困个体人力资本投资方面,公共支出能够发挥显著的提升作用;不同性质的公共支出,对解决代际不平等问题发挥的作用不尽相同。Harper et al.(2003) 认为,公共支出政策应当提供基本生活保障,以使得贫困家庭获得维持生计的相关资本以及得到有效的公共服务,如教育、健康等。Villa(2018)指出,贫困个体幼年时形成的人力资本能够有效改善将来的生产能力,而有条件转移支付可以显著改善儿童受教育水平、营养状况等,进而提升人力资本。Meyer et al.(2018)利用美国收入调查数据,研究不同的政府转移支付措施在促进社会公平方面的政策效果,结果发现社会保障(OASDI)的实施最为有效,显著减少了贫困率。潘星宇等(2018)指出,不论是在省级还是县级层面上, 科教文卫支出都对子女收入有着显著的正向影响,提高了贫困家庭的人力资本投资能力。近来的一些研究都指出,政府教育支出在降低代际收入不平等、减少代际贫困上具有显著作用(邹薇 等,2019;张彤进 等,2019;柴文耕 等,2020)。

综上,可以发现:首先,已有研究更多是从父辈与子女之间的代际收入弹性系数角度来识别和度量收入不平等代际传递状况。这一处理方式必须基于参数的准确估计,而诸如基因等众多外部因素都可能影响着父子双方的收入状况;同时,代际收入弹性思路的政策干预效果的有效识别和验证更加困难,这也是很多研究估计系数存在较大差异的根本原因。其次,不平等代际传递的作用路径研究更多从纯理论上进行分析,尚未给出定量测度的有效方案,并且依然缺乏侧重于不平等代际传递动态路径分析的经验性研究。为此,本文将基于非参数Kaplan-Meier生存分析方法,定量测度代际贫困进入退出的动态演化状况,并剖析传递路径依赖、家户异质性特征及政府政策干预等对收入不平等代际传递的影响。

二、研究设计和数据来源

(一)研究设计

本文将基于父辈与子辈成熟劳动市场时期配对数据,在定义收入层次及贫困状况基础上,利用非参数Kaplan-Meier生存分析方法,测度代际贫困进入退出动态变动,并剖析传递路径依赖、异质性家户特征及政策干预等对收入不平等代际传递的影响。

这里采用生存函数S(t)来定义过去t期的生存概率(也即t时期后落入贫困状态的概率)。给定在离散的t1,…,tk期个体的瞬时贫困状态,那么观测到的过去t期落入贫困状态的概率:

(1)

其中:nj是居民在j时期处于贫困状态的数量;dj是tj时期落入贫困的数目,同时用t表示该段时间内贫困的总次数。根据居民户在贫困及非贫困状态上的时间状况及长度,Kaplan-Meier方法很容易作出估计。式(1)标准误可以近似写成:

(2)

基于在t期结束贫困或非贫困所花费的时间,风险率h(t)很容易从式(1)中算出:

(3)

式(3)是用于计算贫困进入率和退出率的基本方程。特定时期的风险率也对应着一个生存概率,用于描述持续的贫困比例。同时,离散时间风险概率hit可以被定义为:

hi(t)=pr(Ti=t/Ti≥t, Xit)

(4)

其中,Ti是贫困状态结束时间点,Xit为家户特征及其它变量的向量。在Ti=t时结束某一种状态的总概率可以通过t0到t-1期的该状态概率的连乘积形式给出,而在Ti>t期结束贫困状态的概率同样也可以通过前t期的贫困概率给出,表达如下:

(5)

这里进一步通过一个比例风险回归模型,对上述方程进行刻画:

h(t|Xit)=h0exp(Xitβi)

(6)

其中:h0是基准退出率(或进入率),Xit是影响风险概率的因素向量。通过在式(6)中增加一个乘数形式的随机误差项来控制不可观测的家户异质性,据此,瞬时风险率可以写为:

h(t|Xit)=h0εitexp(Xitβi)=h0exp[Xitβi+log(εit)]

(7)

在度量贫困状态及其影响因素基础上,进一步对贫困延续性特征进行刻画,并考虑状态依赖、短暂冲击以及异质性家户特征等方面:

Pit=φ(Pit-1,Xit,αi)

(8)

其中:P(·)是落入贫困状态的概率,也即Pit在t时期第i家户处于贫困状态时取1,非贫困状态取值为0;i=1,…,N而t=2,…,T;αi用于控制家户的异质性特征;其他变量含义与前文相同。

实证分析方程由Probit模型给出,并控制了家户异质性特征以及贫困状态路径依赖等因素的影响:

(9)

(10)

(二)数据来源和处理

本文数据来源于“中国健康与营养调查(CHNS)”数据库。该数据库分别选取了地理特征、经济发展水平、公共资源等指标差异较大的9个省份进行调查,覆盖中、东、西三大区域,包括辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西和贵州等省份。该数据库在1989年、1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年、2009年以及2011年进行过九次调查,涵盖了家庭人口特征、社会经济状况、社区统计情况等方面的信息。目前该数据库广泛用于中国城乡居民健康、医疗、劳动等领域的研究。

本文选取1991—2011年时间段的大样本微观调查数据,并且根据居民个体编号、居民户编号和调查年份将数据库中“成人调查”和“住户调查”这两个子数据集结合在一起,然后通过匹配家庭成员的关系得到父亲/子女匹配样本和母亲/子女匹配样本。最终本文分析数据库包含居民个体收入状况、家庭成员收入状况、个体年龄和受教育年限状况,以及家庭成员特征等指标,并涉及35545个个体样本。

为了准确地对研究对象进行分析,本文对数据还进行了进一步加工处理:其一,考虑到刚工作个体当前收入无法有效地衡量其稳定收入情况,而过于年迈的父辈的当期收入也无法有效衡量其职业生涯稳定的收入状况,因此剔除了子辈年龄处于30周岁以下或者父辈年龄处于65周岁以上的样本,以避免研究结果出现较大的偏误(Bohlmark et al.,2006;卢盛峰 等,2016);其二,同样逻辑,根据问题b2b“是否属于退休返聘类型”,进一步剔除了父辈或子辈属于退休返聘的样本;其三,考虑到正在上学的个体尚未进入劳动力市场进而无法获得其收入状态,根据问题a13“目前是否在上学”,剔除了子辈和父辈中正在上学的样本;其四,为了有效区分未工作个体的社会地位,根据问题b2a“没有工作的原因”,将正在找工作、残疾、其他以及不知道什么原因导致被动失业的个体视为没有固定职业,同时也剔除了由于做家务、读书和退休等主动不参与工作的样本;其五,为了保证估计结果的稳健性,剔除了父辈和子辈个体收入缺失或为负值的样本,并以左右两端1%的比例剔除掉了收入异常值样本。

三、中国居民代际贫困的动态演进路径:统计性分析

(一)贫困状态测度

已有研究大多采用国家贫困线标准来定义贫困水平,本文则同时采取五种不同的贫困线标准来度量个体的贫困状态。具体而言:第一,以个体工资性收入是否达到当年全样本工资性收入的平均水平来定义贫困状态,超过则为非贫困,未超过则为贫困;第二,以个体工资性收入是否达到当年本省份居民工资性收入的平均水平来定义贫困,超过则为非贫困,未超过则为贫困;第三,以个体总收入是否达到当年全样本总收入的平均水平来度量贫困,超过则为非贫困,未超过则为贫困;第四,以个体总收入是否达到当年本省份居民总收入的平均水平来度量贫困,超过则为非贫困,未超过则为贫困;第五,以个人总收入是否达到当年本省份物价平减后的实际贫困线来度量贫困,超过则为非贫困,未超过则为贫困。本文后续对贫困的度量都将采取以上五种衡量指标。

在贫困状态识别基础上,本文将父辈和子辈之间的贫困状态演变归纳为三种变动趋势:一是父辈贫困同时子辈也贫困,即贫困代际传递;二是父辈非贫困而子辈出现贫困状态,即落入贫困;三是父辈贫困而子辈非贫困,即脱离贫困。这将构成本文对居民贫困代际传递动态演进路径特征进行分析的基础。

(二)居民贫困代际传递:动态演进路径

本文基于Kaplan-Meier生存分析方法来分析居民贫困的动态演进路径。具体而言,以子辈脱离贫困作为事件的终点,以1991年调查期为基期,1993年是第二期,依次递推,2011年是第七期,用生存和死亡曲线来推演子辈是否退出贫困以及所经历的期数,借以曲线形式直观展现每一调查期子辈脱离贫困的概率。

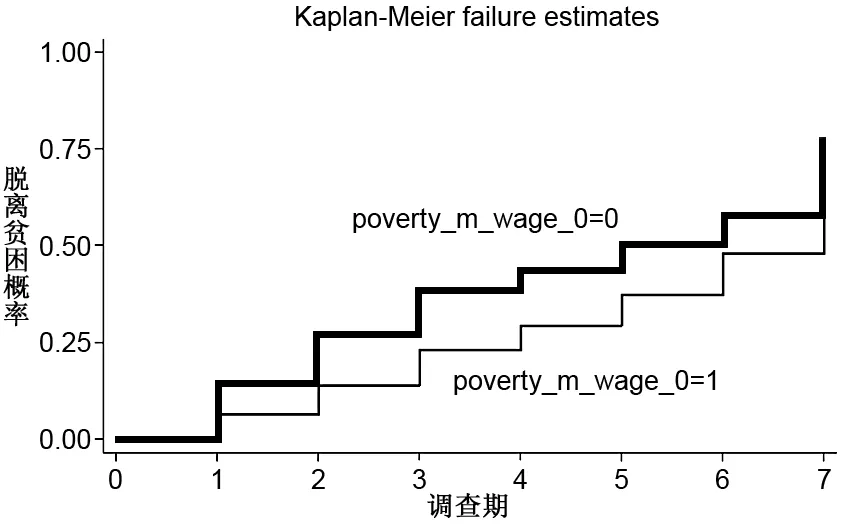

图1是在当年平均工资收入贫困线标准下,以子辈脱离贫困为终点事件所做的死亡曲线。其中,横轴表示调查期,纵轴表示发生终点事件的概率,即当期脱离贫困的概率。随着时间的推进,可以直观地看到越来越多的个体脱离贫困。换而言之,子辈居民整体的贫困状况是在不断改善的。值得注意的是,按照父亲是否贫困来分组绘图得出的两条死亡曲线显示,非贫困父亲的子辈脱离贫困的概率要明显高于贫困父亲的子辈。这和预期相一致。与此同时,两条死亡曲线之间的垂直距离可以大致理解为贫富差距,垂直距离越大,贫富差距越大。因此,从图1中也可以发现,收入差距在代际之间存在拉大趋势。其他贫困线标准下的结果大体一致,限于篇幅这里不再一一展示。

图1 父亲/子女贫困状态代际传递的动态演进

图2是基于母亲和子女匹配样本数据做出的全国平均工资收入贫困线标准下的死亡曲线。其中,横轴表示调查期,纵轴表示脱离贫困的概率。结果与图1大体一致,非贫困母亲的子女脱离贫困的概率要高于贫困母亲的子女。稍有不同的是,两个不同组别之间的收入差距在代际之间基本稳定,并未呈现图1中的拉大态势。其他贫困线标准下的结果大体一致,限于篇幅这里也不再一一展示。

图2 母亲/子女贫困状态代际传递的动态演进

四、实证结果分析

(一)贫困代际传递概率测算

1.估计方程设定

为了测算贫困代际传递的概率,这里构建Logit模型来分析父辈贫困情况下子辈仍然贫困的概率。具体方程如下:

Povertyst=α+β0Povertyft+β2Indivit+β3Householdit+νc+φt+εit

(11)

其中:被解释变量Povertyst度量子辈当年是否贫困,当子辈贫困的时候取1,当子辈非贫困的时候取0;Povertyft度量父辈当年贫困状态,当父辈贫困的时候取1,当父辈非贫困的时候取0;β0是本文关注的核心参数,衡量贫困代际传递的程度,即父辈处于贫困状态的时候其子女贫困的概率是多少。此外,本文控制了一系列个体特征变量、社会经济特征变量、县市固定效应和年份固定效应。

2.实证测度结果

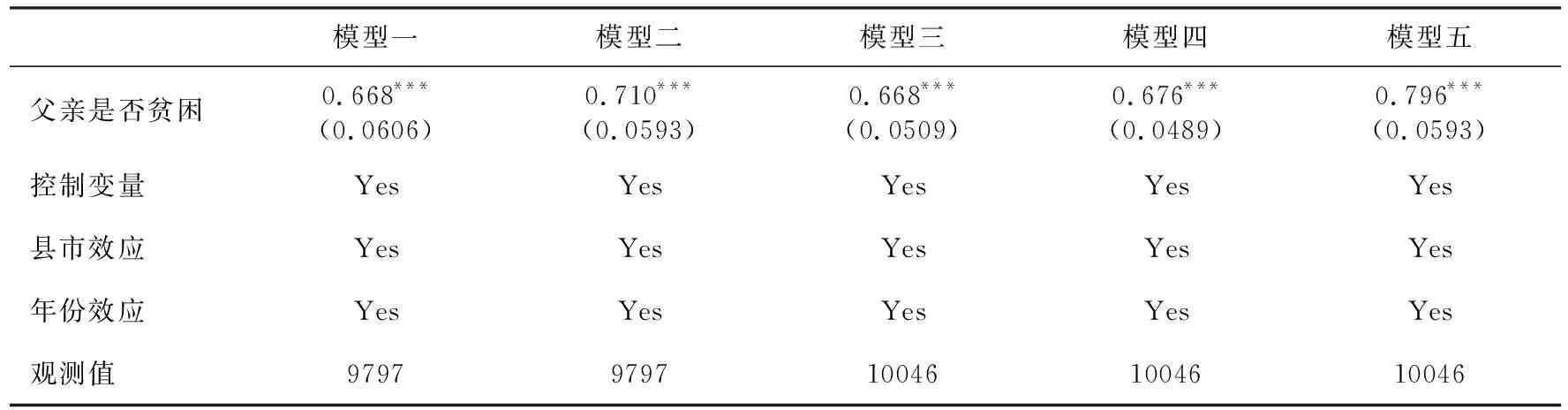

表1给出以父亲/子女匹配样本分析得到的贫困代际传递概率估计结果。

表1 贫困代际传递概率的测算(父亲/子女匹配样本)

由于本文采取五种贫困线标准度量贫困状态,这里分别汇报了不同贫困线标准下贫困代际传递的概率。模型一是以个体工资收入是否达到当年平均工资收入度量的贫困线标准,可以看到贫困代际传递的概率是66.8%,即当父亲贫困时,其子女贫困的概率是66.8%。模型二是以个体工资收入是否达到当年本省平均水平来度量的贫困线标准,结果显示,贫困代际传递的概率大概为71%,略大于模型一所测算的贫困代际传递概率,说明省份内贫困代际传递概率大于全国贫困代际传递概率,代际收入不平等问题在省份内更为严峻。模型三和模型四则基于个体总收入来构建两种贫困线标准,其估计结果和模型一、二大体一致。模型五是以政府划定的省份贫困线为标准得到的回归结果,在省份贫困线标准下,贫困代际传递的概率高达79.6%。

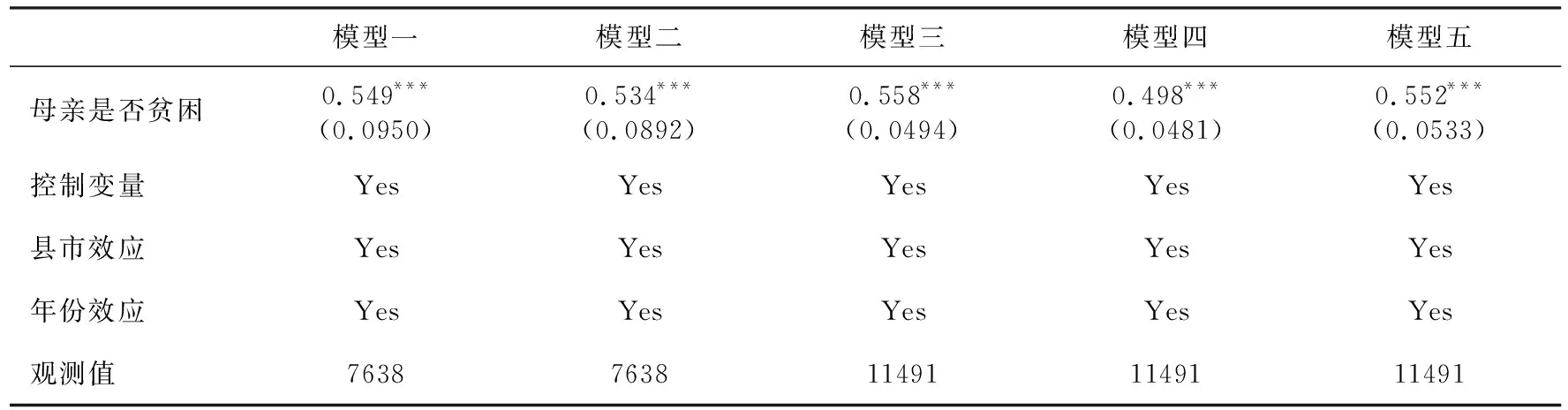

表2给出以母亲/子女匹配样本测算贫困代际传递概率的估计结果。模型一和模型二分别以个体工资收入是否超过当年全国平均工资收入和当年本省份平均工资收入为贫困线标准,估计结果显示:贫困代际传递概率分别为54.9%和53.4%。模型三和模型四则分别以个体总收入是否超过当年全国平均总收入和当年本省份平均总收入来测算的贫困代际传递概率,其概率值为55.8%和49.8%。这表明,在母亲和子女贫困代际传递的过程中,省份内贫困代际传递的概率低于全国贫困代际传递的概率。模型五则以政府规定的省份贫困线为标准,结果显示贫困代际传递的概率为55.2%。综合来看,母亲/子女匹配样本贫困代际传递的概率要低于父亲/子女匹配样本代际传递的概率,也即父亲在贫困代际传递链条中起着至关重要的作用。

表2 贫困代际传递概率的测算(母亲/子女匹配样本)

(二)财政干预政策的效果

1.模型方程设定

通过以上分析,可以发现贫困代际传递既受子辈个体和父母个体特征的影响,也受社会经济环境特征的影响。近年来,政府一直强调“精准扶贫”,实施了一系列的扶贫政策,那么这些政策因素是否真的有效地阻断了贫困代际传递呢?本文试图进一步探究财政干预政策对阻断贫困代际传递的有效性。为了对政策干预的效果进行检验,构建以下计量方程:

Povertyit=α+β0Fiscalct+β2Indivit+β3Householdit+νc+φt+εit

(12)

其中,被解释变量Povertyit表示是否贫困代际传递,在给定父辈为贫困下子辈也为贫困则取值为1,而给定父辈贫困但是子辈非贫困时取值为0。核心解释变量是政府财政干预政策,分别考察政府基本建设支出、文教卫生支出、行政管理支出和社会保障支出四类不同的财政支出指标,并分别根据地区总人口进行人均化处理。这里同样也控制了个体特征和家户特征等,并进一步通过县市固定效应和年份固定效应来捕捉各种不可观测因素的影响。需要特别说明的是,在这一部分分析中只保留了父辈为贫困的样本,因此当子辈依然贫困时即发生了贫困代际传递,而当子辈非贫困则代表脱离贫困。

为了保证结果的稳健性,在上述分析基础上,进一步使用学生数量、教师数量和人均医院床位数等指标,从公共服务产出角度,作为财政干预政策的代理变量,对上述结论进行再检验。之所以选取这些指标,是因为医疗和教育是基层政府提供的公共服务的主要构成部分,同时也被认为是最有利于帮助贫困群体的公共服务投资项目。

2.实证检验结果

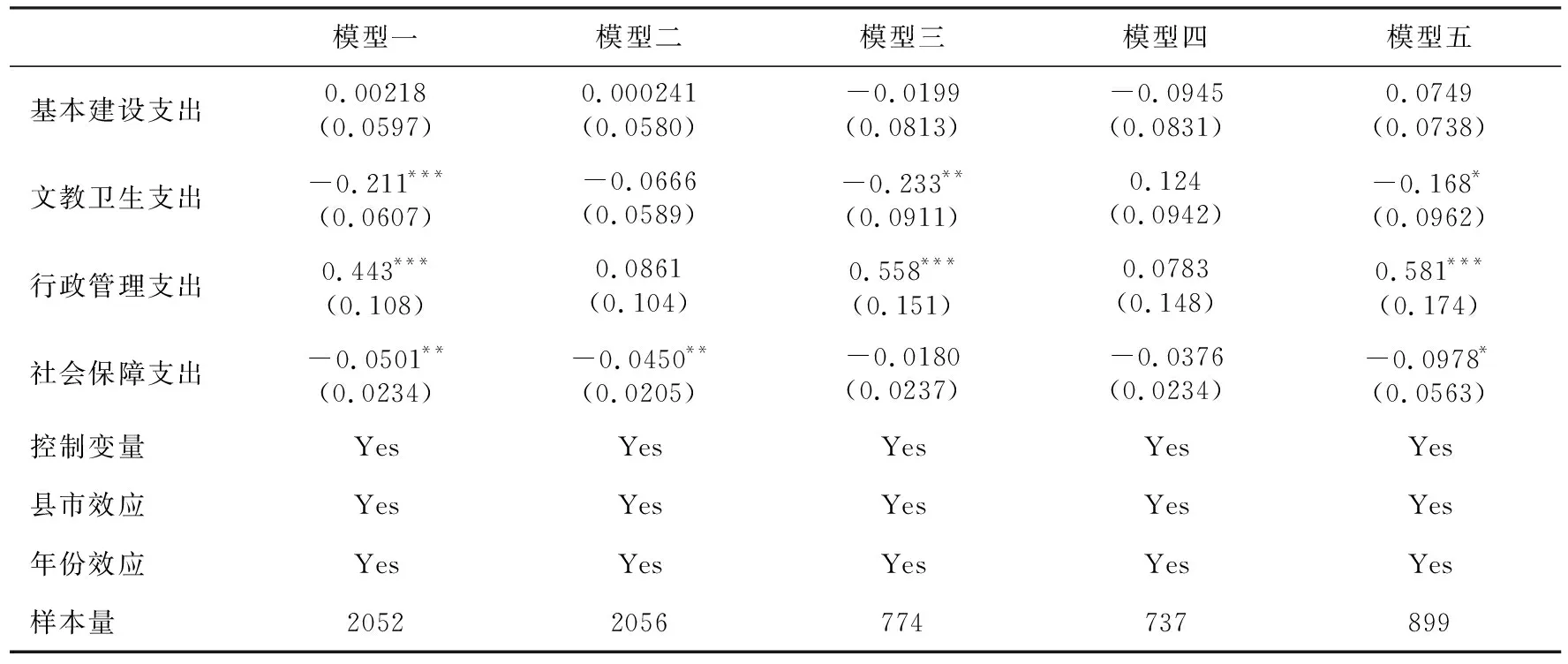

表3给出了父亲/子女匹配样本数据进行财政干预政策效果检验分析的结果。

表3 财政干预政策的效果检验(父亲/子女匹配样本)

依然按照五种贫困线标准分别对财政支出政策的有效性进行检验,具体而言:模型一和模型二基于当年个体工资收入来构建贫困线标准;模型三和模型四基于当年个体总收入来构建贫困线标准;模型五是以政府公布的省份贫困线为标准。从表3结果中不难看出,财政文教卫生支出和社会保障支出对阻断贫困代际传递有一定积极作用,基本建设支出则没有显著的影响,而行政管理支出反而加剧了贫困代际传递。

表4展示的是母亲和子女匹配样本财政干预阻断贫困代际传递的有效性检验。与表3结论大体一致,在模型一中,文教卫生支出和社会保障支出对阻断贫困代际传递有显著的作用,而行政管理支出会加剧贫困的代际传递。在模型二中,社会保障支出显著地降低了贫困代际传递的概率,其他财政支出对贫困代际传递没有显著的影响。模型三中,文教卫生支出显著降低了贫困代际传递的概率,行政管理支出显著增加了贫困代际传递的概率。模型四中,财政支出和贫困代际传递之间没有显著的关系。模型五中,文教卫生支出和社会保障支出均在10%的显著性水平上阻断了贫困代际传递,行政管理支出显著地增加了贫困代际传递的概率。

表4 财政干预政策的效果检验(母亲/子女匹配样本)

综合来看,文教卫生支出和社会保障支出对阻断贫困代际传递有一定的积极作用,这一结论与现有文献的研究结果一致(Nakamura et al.,2011;Villa,2018;潘星宇 等,2018)。正如之前研究发现的,子辈通过接受良好的教育积累人力资本可以显著降低其贫困代际传递的概率,通过改善儿童受教育水平、营养状况等提升人力资本。除了直接来自父母投资之外,政府支出是贫困个体积累人力资本的另一重要方式。政府教育支出一方面直接减缓了贫困人口的增长,另一方面通过人力资本积累有效改善将来的生产能力,因此文教卫生支出提高了贫困家庭的人力资本投资能力,从而对子女收入有着显著的正向影响。社会保障支出一方面可以通过保障贫困家庭的基本生活,从而使其有余力在子女教育方面投入更多,另一方面通过改善儿童营养状况和健康状况等,有效保障其人力资本的积累,因此社会保障支出保障了贫困家庭的人力资本投资能力,从而显著提高了子女收入水平。

基本建设支出对阻断贫困代际传递没有显著的影响。这可能是因为基本建设支出是覆盖全社会的,并非针对少数群体的有偏向的财政干预政策,因此没有很好地实现调节社会公平的效果。行政管理支出会加剧贫困代际传递,可以解释为,在政府支出规模一定或大体确定的情况下,行政管理支出增加必然会削减社会服务性支出,如教育、医疗等领域的支出,从而提高了贫困代际传递的概率。

3.财政干预政策的再测度

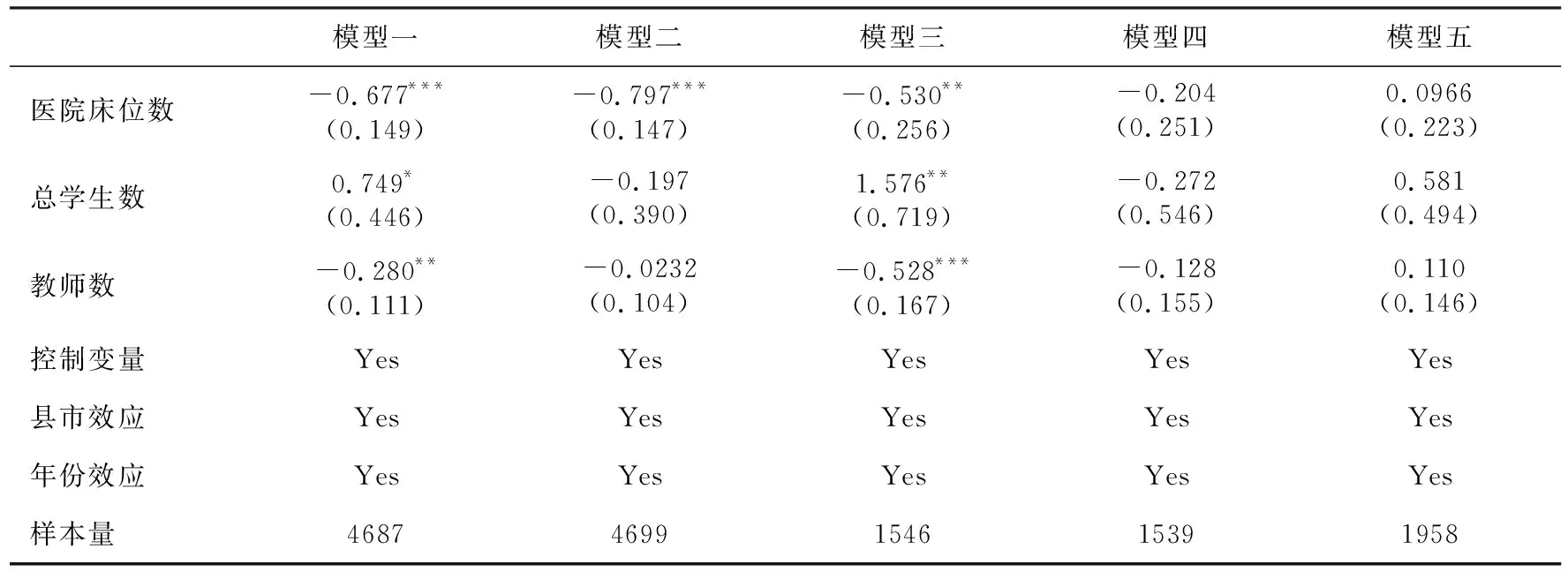

为了保证研究结果的稳健性,这里进一步使用医院床位数、学生数量和教师数量作为财政支出的代理变量进行Logit回归。其中,医院床位数取的是每百人的医院床位数,总学生数是九年义务教育覆盖的小学生和中学生数量之和。

表5呈现了以父亲和子女匹配样本数据进行稳健性检验的分析结果。依然是在五种贫困线标准下对财政干预政策的有效性的稳健性检验。模型一和模型二分别以全国平均工资和省份平均工资为贫困线标准,可以发现,医院床位数的增加能够显著地降低贫困代际传递概率,而总学生数和教师数对贫困代际传递没有显著影响。模型三以全国平均总收入为贫困线标准,而模型五以省份贫困线为标准,结果显示,医院床位数和教师数都并未有效地降低贫困代际传递概率,学生数量增加反而会加剧贫困代际传递。这表明中国教育领域的财政支出政策在公共服务生产和提供的效率方面依然有待进一步提升。模型四是以省份平均总收入为贫困线得到的回归结果,在此标准下医院床位数、学生数和教师数的增加都不能显著阻断贫困代际传递。

表5 财政干预政策有效性的稳健性检验(父亲/子女匹配样本)

表6是基于母亲和子女匹配样本数据进行的稳健性检验的分析结果。模型一以全国平均工资收入为贫困线标准,医院床位数增加、教师数量增加可以显著阻断贫困代际传递,总学生数量会增加贫困代际传递的概率。模型二和模型三分别以省份平均工资收入以及总工资收入为贫困线标准,结果都表明医院床位数增加对阻断贫困代际传递依然有显著正向影响,而学生数量和教师数量影响不显著。而在省份平均总收入贫困线标准以及政府公布的省份贫困线标准下,医院床位数、学生数量、教师数量对阻断贫困代际传递均没有显著影响。

表6 财政干预政策有效性的稳健性检验(母亲/子女匹配样本)

综合来说,医院床位数增加和教师数量增加对阻断贫困代际传递有一定作用,而学生数量增加在一定程度上会加剧贫困的代际传递,这反映出财政支出在教育领域的政策力度以及教育公共服务的生产和供给效率依然有待提高。政府在医疗和教育领域的财政支出政策有一定的有效性,但是政策效果还不够理想,仍有很大的提升空间,稳健性检验的结论和上述有效性检验的发现大体一致。

五、结论和政策建议

基于1991—2011年中国健康与营养调查(CHNS)的九期追踪数据,本文定量评估和测度了中国居民贫困代际传递的动态演化特征,并在此基础上实证分析了中国居民代际贫困的风险概率和政府财政干预政策的效果。结果表明:从动态演进路径来看,中国居民整体贫困状况不断改善,但是父辈非贫困的子女其脱离贫困的概率要高于父辈贫困的子女,社会贫富差距依然在不断扩大;父辈与子辈贫困代际传递风险整体较高,同时父子(女)间传递风险高于母子(女)间传递风险;文教卫生支出和社会保障支出对阻断贫困代际传递有一定的积极作用,基本建设支出没有显著的影响,行政管理支出会加剧贫困的代际传递,也就是说,政府在医疗和教育领域的财政支出政策有一定成效,但是政策效果还不够理想,仍有很大的提升空间。

以上结论表明,为了摆脱贫困代际传递的“贫困陷阱”,政府应加大财政政策的扶贫力度,一定程度上压缩行政管理性支出,着重增加文教卫生支出和社会保障支出。而在加大财政扶贫支出规模的同时,政府还应当提高教育、医疗领域财政资金的使用效率,更好地实现 “精准扶贫”“精准阻贫”。