深圳市部分药品行业从业人员对药品不良反应损害补偿的认知、态度与行为的调查分析

邢惟青 左丽 吴斌 王茜 吴建茹

摘 要 目的:調查深圳市部分药品行业从业人员对药品不良反应(ADR)损害补偿的认知、态度与行为,为建立该市ADR损害补偿制度提供依据。方法:以2018年深圳市召开的相关会议中的药品上市许可持有人(MAH)、二级及以上医疗机构与药品监管部门工作人员为调查对象,采用“问卷星”小程序现场匿名调查的方式,收集并分析上述人员对ADR损害补偿的认知、态度(包括对ADR损害赔偿的态度和对ADR损害补偿制度的态度)与行为等,并提出相关建议。结果与结论:共收集填写完整调查问卷172份(均为有效问卷)。认知方面,调查对象对于ADR的认知普遍较高(ADR概念正确认知占比为82.0%)。 对ADR损害赔偿态度方面,100名(58.1%)调查对象认为用药后发生了ADR应该获得赔偿,147名(85.5%)调查对象认为应对严重(含死亡)的ADR进行补偿;对ADR损害补偿制度态度方面,对于ADR损害补偿经费,选择应该由MAH承担的有131例次(76.2%);对于推行ADR损害补偿存在的困难,多数被调查者认为ADR跟药物相关性的评价困难导致推行ADR损害补偿存在困难(143例次,83.1%);大部分调查对象认为推行ADR补偿制度首先要推行法规制度(145例次,84.3%)。行为方面,104名(60.5%)调查对象处理过因ADR而产生的治疗费用,多数选择自行解决(85名,81.7%);112名(65.1%)选择直接向医护人员或药店报告。建议深圳市相关部门应通过建立面向公众的ADR科普宣传平台和机制(成立相关科室、监督新闻媒体的公益宣传行为、将公益宣传拓展至社区)、探索建立ADR损害补偿机制(建立ADR损害条例专项立法试点、成立ADR损害鉴定委员会)、加大对ADR监测工作的投入(充分利用“互联网+”大数据手段、拨付专项经费)等措施,探索构建适应深圳市情的ADR损害补偿机制。

关键词 深圳市;药品行业从业人员;药品不良反应;损害补偿;认知;态度;行为

ABSTRACT OBJECTIVE: To investigate the cognition, attitude and behavior of part of drug practitioners in Shenzhen on compensation of adverse drug reaction (ADR) injury, and to provide relevant reference for the establishment of ADR injury compensation system. METHODS: Taking marketing authorization holder (MAH), staff of medical institutions at the second level or above and drug regulatory authorities in the relevant meeting held in Shenzhen in 2018 as objects, on-the-spot anonymous investigation of “questionnaire star” was used to collect and analyze the cognition, attitude (including attitude towards ADR compensation and ADR compensation system) and behavior of the above-mentioned personnel to ADR compensation. The relevant suggestion was put forward. RESULTS & CONCLUSIONS: A total of 172 questionnaires were collected (all being valid). In term of cognition, the respondents generally had high awareness of ADR (response rate of ADR concept was 82.0%). In term of attitude to ADR injury compensation, 100 respondents (58.1%) believed that ADR after medication should be compensated, and 147 respondents (85.5%) believed that compensation should be made for serious and fatal adverse reactions. In term of attitude to ADR injury compensation system, respondents thought that ADR damage compensation funds be undertaken by MAH for 131 case times (76.2%). As for the difficulties in the implementation of ADR compensation, it was considered that the evaluation of the correlation between adverse reactions and drugs led to the difficulties in the implementation of ADR compensation (143 case times, 83.1%); most respondents thought that the first thing to do in the implementation of ADR compensation system was to implement laws and regulations (145 case times, 84.3%). In term of behavior, 104 respondents (60.5%) had processed costs due to ADR, most of whom chose self-resolved (85 cases, 81.7%); 112 respondents (65.1%) chose to inform medical personnels or pharmacies directly. It is suggested that the relevant departments in Shenzhen should explore and establish ADR injury compensation mechanism in Shenzhen by establishing a public oriented platform and mechanism for ADR science popularization (setting up relevant departments, supervising the public propaganda of news media, expanding the public propaganda to the community), exploring and establishing ADR injury compensation mechanism (setting up a special legislative pilot of ADR injury regulations, setting up ADR injury appraisal committee), and increasing the investment in ADR testing (fully using of “Internet+”Big Data, allocating special funds).

KEYWORDS Shenzhen; Drug practitioners; ADR; Injury compensation; Cognition; Attitude; Behavior

药品不良反应(ADR)是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应[1]。ADR是药品本身特性造成的,任何药品都有可能引起ADR,据文献报道,住院患者中约有10%~20%会发生ADR,由此导致的死亡率高达0.2%~2.8%[2]。2018年,国家药品不良反应监测网络共收到ADR报告149.9万份,其中严重ADR/药品不良事件(ADE)报告有14.9万份[3]。然而,我国尚未对ADR损害的补偿作出相关法律规定,相关法律的不健全使得大部分ADR受害者都得不到任何补偿[4]。对此,一方面患者承受着健康和经济的双重损失,一方面使医疗机构和药品上市许可持有人(MAH)长期因ADR损害纠纷陷入无休止的诉讼当中,引发了大量的医患矛盾,同时也严重打击了MAH新药研发的积极性,因此完善ADR补偿制度是目前亟待解决的问题[5]。认知、态度行为模式是改变人类健康相关行为的模式之一,也是一种行为干预理论,其将人类行为的改变分为获取知识、产生信念、形成行为三个连续的过程[5]。本研究拟以深圳为试点,对MAH、医疗机构及药品监管部门等药品行业的从业人员对ADR损害补偿的认知、态度和行为进行调查和分析,以期为深圳市乃至全国建立ADR损害补偿机制提供参考。

1 对象与方法

1.1 调查对象

本研究以在本调查时间段内深圳市MAH、二级及以上医疗机构及部分药品监管部门中从事ADR监测工作的负责人或工作人员等药品行业的从业人员为调查对象。

1.2 调查内容及方法

结合深圳市实际情况,本研究参考国内外ADR认知及损害补偿有关研究文献[5-6],自制《ADR认知及损害补偿需求调查表》,主要内容包括:(1)个人基本情况(行业、年龄、受教育程度等);(2)ADR相关知识、ADR损害补偿认知、态度和行为;(3)ADR损害补偿实施建议等。2018年召开全市MAH大会、全市医疗机构不良反应监测年度会议、监管部门相关会议时,项目成员获得被调查者知情同意后,介绍被调查者通过“问卷星”小程序进行现场扫描二维码参加匿名调查。

1.3 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件对所得数据进行分析。人口学特征及相关分析采用χ2检验,其他结果采用描述性分析方法。检验水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

本次调查共通过“问卷星”回收问卷172份,均为有效问卷。其中,来自MAH的有60份,占34.9%;来自二级及以上医疗机构人员的有93份,占54.1%;来自药品监管部门人员的有19份,占11.0%。调查对象年龄多集中于31~45岁,共93人(占54.1%);学历多集中于本科,共101人(占58.7%),其次为研究生学历,共42人(占24.4%)。在对ADR的关注方面,仅32人(18.6%)对自己或身边人发生过的ADR有过关注;在发生ADR后,选择向医疗机构或药店索赔的调查对象分别占4.7%、6.4%。调查对象的人口学特征分布见表1。

2.2 调查对象对ADR的认知、态度、行为

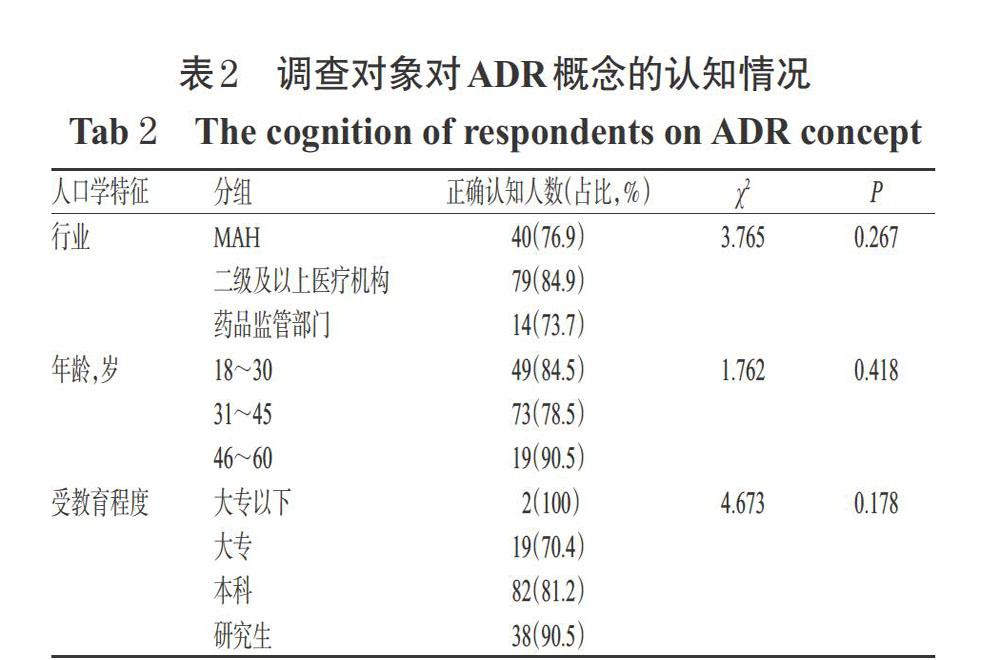

2.2.1 对ADR概念的认知 172名调查对象中,141名(82.0%)调查对象能够准确选择ADR的定义为“正常用法用量出现的与用药目的无关的反应”,22名(12.8%)調查对象认为用药后出现任何不适都属于ADR。以不同人口学特征分组比较,对ADR概念的正确认知占比差异均无统计学意义(P>0.05),详见表2。

2.2.2 ADR发生情况 172名调查对象中,114名(66.3%)表示自己或身边人发生过ADR,32名(18.6%)不知道是否发生过ADR,选择从未发生ADR和其他的共有26名(15.1%)。在自己或身边人发生过ADR的114名调查对象中,有85名(74.6%)调查对象自行解决了治疗ADR的费用,8名(7.0%)调查对象发生过严重ADR并向医院索要赔偿。

2.2.3 对ADR损害补偿的态度 损害补偿意愿方面,172名调查对象中,有100名(58.1%)认为用药后发生了ADR就应该获得补偿。深入调查应获补偿的ADR类型时,147名(85.5%)认为应对严重(含死亡)的ADR进行补偿,22名(12.8%)认为应对所有的ADR进行补偿。

此外,调查结果还显示,172名调查对象中,在日常生活中乘坐交通工具(飞机、火车、高铁等)时愿意直接购买交通意外保险的有120名(69.8%),因为价格合适、工作差旅、其他原因会购买交通意外保险的有40名(23.3%),选择不会购买的仅有12名(7.0%)。与此同时,如果有ADR个人保险,172名调查对象中有100名(58.1%)愿意直接购买,58名(33.7%)会根据价格等决定是否购买,选择无需个人付款时一定会买的有10名(5.8%),4名(2.3%)不愿意购买ADR个人保险。

2.2.4 对ADR损害补偿制度的态度 设计的问卷中该题目为多选题,故各选项占比之和超过100%。对于ADR损害补偿经费,选择应该由MAH承担的有131例次(76.2%),其次分别为政府部门(87例次,50.6%)和经营企业(62例次,36.0%)承担。信任第三方和政府部门给出的ADR补偿鉴定结果的分别有84例次(48.8%)和82例次(47.7%),其次为医疗机构,有72例次(41.9%),而对生产企业和经营企业信任度较低。

对于推行ADR损害补偿存在的困难,选择ADR与药物相关性的评价困难的最多,有143例次(83.1%),其次为补偿的范围确定困难(112例次,65.1%)和无法规制度支持(94例次,54.7%)。大部分调查对象认为,推行ADR补偿制度首先要推行法规制度(145例次,84.3%),其次为全市广泛宣传科普(140例次,81.4%)、财政资金支持(111例次,64.5%)和成立专门专业专职的工作部门(106例次,61.6%)。

2.2.5 ADR相关行为 172名调查对象中,104名(60.5%)处理过因ADR而产生的治疗费用,其中选择向医疗机构或药店索赔的有19名(18.3%),选择自行解决的有85名(81.7%)。报告途径方面,选择直接向医护人员或药店报告的有112名(65.1%)。其中,不同行业人群对报告途径的选择分布差异有统计学意义(χ2=20.356,P=0.027),详见表3。

3 讨论与建议

调查显示,深圳市MAH、医疗机构、政府监管部门人员对ADR的认知水平普遍较高(ADR概念认知正确率为82.0%)。发生了ADR后,不同行业人群均较倾向直接向医疗机构(即医护人员)等供货方报告反馈。ADR相关的治疗费用,目前绝大多数都是患者自行解决(74.6%),这提示ADR的发生不仅给医疗机构增加了大量工作,而且给患者带来身体损害和经济损失的双重负担。此外,85.5%的调查对象认为严重(含死亡)的ADR应该获得补偿。根据此次问卷的结果,笔者针对制订适应深圳市情的ADR损害补偿办法提出以下几点建议。

3.1 建立面向公众的ADR科普宣传平台和机制

据统计,目前我国发生的医患矛盾中,有1/3是由于ADR引发的,甚至有调查研究显示,超过一半的受访者错误地认为按照医嘱用药后发生ADR属于医疗事故[6]。据联合国公报报告,ADR的发生率不低于交通意外[7-8]。而本次调查结果显示,在专门从事ADR监测工作的专业人群中,有69.8%的调查对象愿意购买交通意外险,而仅有58.1%调查对象愿意购买ADR个人保险,反映了该人群对用药风险的认识不足,也间接表明公众对ADR的认知可能更加欠缺。因此,迫切需要推进面向全人群的ADR知识宣传,树立“用药有风险”的全民意识,从根本上缓解“药患纠纷”。具体措施建议如下:(1)地方药品监管部门规划建立ADR或安全用药科普宣传基地,开展公益宣传;(2) 地方药品监管部门按照《药品管理法》[9]的相关要求,切实对“新闻媒体应当开展药品安全法律法规等知识的公益宣传,并对药品违法行为进行舆论监督”的履行实行监督,要求新闻媒体对全民开展药品安全,包括ADR相关知识的宣传;(3)因地制宜地将公益宣传拓展至社区,以深圳市为例,可充分依托深圳市社区药品安全服务网,使ADR的科普宣传工作深入到基层,将宣传“送到家”。

3.2 探索建立ADR损害补偿机制

此次调查结果显示,84.3%的调查对象认为推行ADR損害补偿制度首先要做的事情是推行法规制度。目前,瑞典、日本、德国和新西兰等国家已建立了保险、基金、税收等补偿模式对ADR损害进行统一标准给付[10-12]。这些法规制度均认为合格药品的ADR属于药品缺陷,是“不合理风险”,这从法律法规的层面为ADR救济提供了保障[13]。我国《疫苗管理法》第五十六条规定,“国家实行预防接种异常反应补偿制度。实施接种过程中或者实施接种后出现受种者死亡、严重残疾、器官组织损伤等损害,属于预防接种异常反应或者不能排除的,应当给予补偿”[14]。疫苗作为一种特殊的药品也已经有对应的补偿法规,而对于受众更广的药品却仍然停留在学者们提出建立ADR损害补偿法规、制定《药害补偿法》等的研究呼吁阶段[15-18]。2019年新修订的《药品管理法》的出台,明确了对药品质量问题导致的损害实行赔偿首问责任制,但是对于基于质量合格药品的ADR却未提出相关要求。因此,建议可参考国外ADR损害补偿机制和我国预防接种异常反应补偿机制的经验,通过建立ADR损害条例专项立法试点构建ADR损害补偿制度,确定补偿范围、补偿程序、补偿流程和相关细则等,切实保护受害人的民事权益。此外,建议深圳市药品监督管理部门可成立ADR损害鉴定委员会,并组建涵盖药学、临床医学、法学、流行病学、经济学等领域专家的专家库,对ADR进行权威鉴定。

3.3 加大对ADR监测工作的投入

此次问卷结果显示,目前发生ADR后有64.53%的调查对象会选择直接向供药方(医疗机构或药店)反馈,有19.19%会选择在手机公众号填写反馈,有14.53%选择直接与ADR监测机构联系。今后在加大宣传和ADR损害补偿的背景之下,市民反馈ADR的意愿势必会加强。在全民监测ADR的氛围下,可考虑利用当前我国处于优势地位的“互联网+”大数据等技术手段,优化、改造ADR监测管理模型,结合目前深圳市正在尝试的住院患者自主上报ADR的工作探索,设计针对公众、企业、住院患者的“智慧监测系统”,并利用大数据等技术手段进行数据整理、筛选。其次,建议从药品安全监管经费中拨付专项经费用于ADR系统平台的搭建及维护,构建自药品上市前临床试验阶段至药品上市后安全性监测的全程化药物警戒信息系统,以赋予不同利益方不同权限的方式实现MAH、医疗机构、监管部门、公众对药品全生命周期安全性的监测体系。

4 结语

本研究涉及的药品行业相关利益方对于严重(含死亡)的ADR实行补偿制度的意愿和需求是迫切的;对于探索构建并推行ADR补偿制度,普遍认为法规制度建设、广泛科普开展和财政资金支持为其重要支撑。因此,可从以上三方面出发,结合ADR监测和药品监管、医疗保险等现状,探索构建ADR损害补偿机制,使各方的权益得到充分保障。

参考文献

[ 1 ] 卫生部.药品不良反应报告和监测管理办法[EB/OL].(2011-05-04)[2019-12-14]. http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2077/300642.html.

[ 2 ] 俞琪.药品不良反应所涉及的法律问题浅谈[J].法制博览,2018(4):180.

[ 3 ] 国家药品监督管理局.国家药品不良反应监测年度报告:2018年[EB/OL]. [2019-12-18]. http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2138/359373.html.

[ 4 ] 陆承坤,王梦洁.对无过错责任原则在药品不良反应中应用的思考[J].科技经济导刊,2016(17):155.

[ 5 ] 梁锦湄,邢花.我国ADR损害补偿体系研究[J].医院管理,2018,18(2):192-193.

[ 6 ] 蔡蓝,高亚,李嘉伟,等.广东省公众对药品不良反应的认知现状调查分析[J].中国药房,2015,26(21):2887-2889.

[ 7 ] 孔质彬,刘翔,秦文玉,等.道路交通事故的成因和地区分布特点研究[J].中国社会医学杂志,2018,35(1):31-33.

[ 8 ] 蔡敏女.关于建立浙江省药品不良反应损害救济制度的探索与研究[D].杭州:浙江工业大学,2010.

[ 9 ] 全国人民代表大会.中华人民共和国药品管理法[EB/OL].(2019-08-26)[2019-12-18].http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2076/357712.html.

[10] 陈云,任磊,颜建周,等. MAH制度下日本药品不良反应损害救济基金制度研究[J].中國药事,2017,31(12):1395-1403.

[11] 艾国,黄正明.关于制定《药害补偿法》的可行性探讨[J].中国医药科学,2018,8(6):7-9.

[12] 邹宜諠,陈云,柳鹏程,等.德国和日本MAH制度下的药品损害事件风险管理研究[J].中国药事,2018,32(3):362-366.

[13] 张枫,徐晓媛.日本与我国台湾地区药品不良反应损害救济基金制度的比较及对我国的启示[J].中国药房,2017,28(22):3036-3039.

[14] 全国人民代表大会.中华人民共和国疫苗管理法[EB/OL].(2019-06-29)[2019-12-18]. http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2076/338648.html.

[15] 邓勇.明晰概念 健全法规:对完善药品不良反应侵权责任法律规范的几点建议[N].中国医药报,2017-09-18(4).

[16] 梁锦湄,邢花.我国药品不良反应损害补偿体系研究[J].医院管理,2018,18(2):192-193.

[17] 王瑛.药品不良反应损害法律责任的认定探析[N].中国医药报,2019-01-24(3).

[18] 刘永爽.庄河市建立药品不良反应损害补偿机制研究[D].大连:大连理工大学,2013.

(收稿日期:2020-01-10 修回日期:2020-04-17)

(编辑:刘明伟)