从“周礼”到“汉制”

白坤

提要:亲蚕礼的经学争论,表现为行礼时间的仲春、季春之争。这一争论源于诸生对文本中“中春”与“大火”的误解。“大火”应该指“火历”之“辰”心宿二(天蝎座α,Antares)。“中春”理解为“火历”春分更合适。从商至汉,“火历”春分始终值夏历三月。“中春”与“季春”实质并无不同。在季春举行亲蚕礼,既符合殷周秦汉及当代中原地区的蚕事安排,也体现了儒家礼制设计无悖自然规律的基本精神。汉代实行的亲蚕礼,是汉儒结合阴阳、时令等观念的再创造,体现了帝国对儒家“天子之制”的追求。经文主张的“北郊说”,因与“汉家月令”不符,终未付诸实施。西汉的东郊行礼,是《吕纪》《月令》等“东向”行礼的变体,可以更直观地体现春令与东方的对应关系,但因悖于“阴阳对应”,最终让位于东汉的西郊行礼。西郊行礼入注,既改变了亲蚕礼的经文阐释格局,也为汉代以后亲蚕礼的制作提供了新典型。

关键词:亲蚕礼;汉代;经学;礼制

DOI:10.16758/j.cnki.1004-9371-2020.03.008

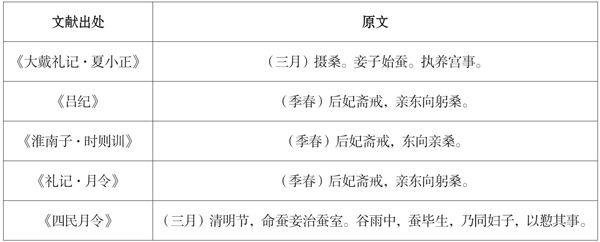

亲蚕礼或称亲桑礼,是针对蚕桑的国家级礼制,与亲耕(糟田)礼构成一组对称性礼典。早期文献对亲蚕礼的记载寥寥无几,所幸郑玄等人的看法今尚得见,但他们所持观点各异,又难以自圆其说。后代儒生虽然做了调和、补充,但终未解开分歧。近年来,随着妇女史的兴盛,亲蚕礼再度引起不少学者的兴趣。但是,现有成果更多关注制度实践,对经学文本着墨甚少。具体到汉代,以上两方面均有讨论空间。

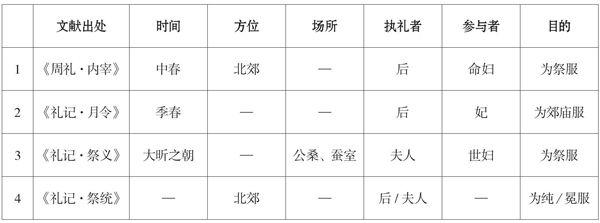

表1:“三礼”所见亲蚕要素的差异

“汉家之制”多据经典发明,明确经学文本中的亲蚕礼,是考察汉代亲蚕礼的前提和基础。本文从经学文献人手,首先耙梳亲蚕礼的经注疏义,找出争论的症结所在;其次试着复原汉代亲蚕礼的实态,揭示其与汉代经学的互动情况。

一、经文中亲蚕礼行礼时间的中春、季春之辨

经学文献记载的亲蚕礼散见于“三礼”,各篇所记侧重不同、详略有异(表1)。学界对表1诸篇的成书时代看法不同,但各篇约成于先秦已是共识。“礼典的实践先于文字记录而存在,自殷至西周各种礼典次第实行,而礼书至春秋以后开始撰作。”。礼经中的亲蚕礼,不论是付诸实践的典制,还是基于类似仪式的制度构想,其基本内容先秦已有。亲蚕礼的经学讨论,集中体现在行礼时间上。

《内宰》将举行亲蚕礼的时间记为“中春”,《月令》则记为“季春”。郑玄并未强调二者有异,证据如下。首先,《内宰》“中春”郑氏并未出注,是他认同该表述的表现。其次,《祭义》“大昕之朝”,郑注“大昕”为“季春朔日之朝”。按《说文·日部》,日将出为“昕”。《毛诗·邶风·匏有苦叶》郑笺:“至日出益明,故言大昕也。”“大昕”并不特指某月某日之旦,“恒日出皆可”。郑玄却将《祭义》“大昕”明确为“季春朔日之朝”,是他认同季春行礼的有力证据。

1,从“中春”到“仲春”

郑玄之后,诸儒将“中春”解为“仲春”,导致经文中亲蚕礼行礼时间出现仲春、季春之争。耙梳郑注,后儒发现《周礼·马质》“禁原蚕者”的注文,是郑氏认同仲春行礼的“证据”。为调和经文及郑注的“出入”,后儒提出以下方案:(1)熊安生认为,一年要浴蚕种两次,第一次在仲春,第二次在季春,贾公彦从之;(2)皇侃认为,郑注《马质》本于《内宰》,注《祭义》本于《月令》,“各据本书以为言”,而非重浴,黄以周、孙诒让从之。

那么,后儒所言《马质》郑注赞同仲春行礼是否属实?《马质》“禁原蚕者”郑注云:“原,再也。天文,辰为马。《蚕书》:‘蚕为龙精,月直大火则浴其种。是蚕与马同气,物莫能两大。禁再蚕者,为伤马与?”贾公彦认为,“月直大火,谓二月。”孙诒让进一步阐明,“大火”为十二次之“大火”,对应十二辰之“卯”和夏历二月,“月直大火则浴其种”指二月浴蚕种。

贾、孙上言是否正确,有待进一步考察。十二次表示岁星(木星,Jupiter)每年所在的位置,其名称的最终定型,至《汉书·律历志》方告完成。检索文献,十二次多用于纪年,书写格式为“岁在+次名”,如“岁在鹑火”。文献中“月”多与二十八宿搭配使用,表示月亮所在的位置,一般写作“月在+宿名”。目前尚未见到十二次纪月的材料。正常情况下,如果“大火”为十二次之一的判断成立,那么与“月直大火”相似的记载(如“月直/在玄枵”等)应该比较常见。但事实上,类似记载仅“月直大火”一例。故而,我们不能就此认为,“大火”指的就是十二次之“大火”。

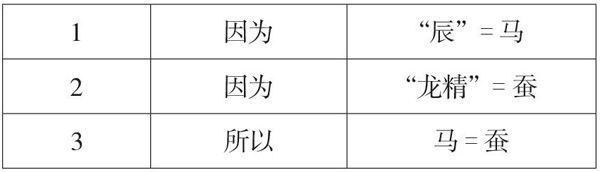

既然如此,“大火”究竟何指?分析《马质》郑注,我们发现其中隐含了三组对应关系:(1)“辰”与马;(2)蚕与“龙精”;(3)蠶与马。按表2,明确“辰”与“龙精”的逻辑勾连,是解开郑注的关键。“辰”是中国天文学史的关键概念,确切所指学界尚无定论。“不过在观象授时时代,选取一定的星象,作为分辨一年四季的标志,这些星象,可以说就是‘辰的本来意义……随着天文学的逐渐发展,历代所观测的星象也不相同,‘辰字遂有参、大火、北斗等意义。”

表2:《马质》郑注的逻辑关系

“大火”(天蝎座α,Antares)又名“心宿二”,是东方七宿第五宿——心宿的第二颗星,为肉眼可见最亮的红超巨星(Red Supergiant)之一,耀出时红光熠熠,十分醒目。《黄帝内经·灵枢·邪客》云:“心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也。”心宿因居苍龙之心得名,“大火”又是心宿各星中最亮的一颗,苍龙的精气凝聚于此。故而我们认为,“龙精”应该指“大火”。

蚕被称为“龙精”,与“大火”密切相关。庞朴先生的研究显示,古代中国曾经存在一部以“大火”为“辰”的历法,庞先生名其为“火历”。阴阳历出现后,“火历”逐渐淡出官方授时系统,成为民间小历。郑玄引《蚕书》的内容,应该是按“火历”行农事的典型。“火历”以“大火”昏出为春分(岁首),标志一个新的农事周期开始。“月直大火则浴其种”,即于“火历”春分浴蚕种。古人习惯将实际生活中的事物与天象对应起来。蚕虫孵化与“大火”昏出大约同时,蚕与“大火”的对应关系因此建立。蚕事是先民的衣食之本,蚕虫孵化又意味着新年开始,蚕的幼虫也与古人想象中的“龙”形状相似。综合以上因素,古人视蚕为苍龙精神的化身,将其称为“龙精”,十分合理。

《尔雅·释天》云:“大辰,房、心、尾也。”按《国语》韦昭注,房宿又名“天驷”。徐元诰按:“天驷或简称驷,亦称天马,又简称马。”故“辰”指房、心、尾三宿时,“辰为马”成立。上揭“辰”指“大火”时,“蚕为龙精”成立。两组对应指向的“辰”,含义并不相同。故以“辰”为媒介,推导蚕与马的关联欠妥。那么,二者对应关系的建立又基于何?“蚕与马同气”是解开问题的关键。在四时五行的认知体系内,春季对应东方。心、房同属东方七宿,故与之对应的蚕、马皆带春季时气。

2,“中春”即“季春”

“大火”所指既明,为我们解释“中春”提供了另一种思路。结合古漢语语法知识,“中春”为定中短语,“中”是“春”的修饰、限定成分,“中春”即“春季之中”。古代中国对春分的观测,已有约4100年左右的历史。天文学意义上的春分,指太阳赤经(α)、赤纬(δ)、黄经(λ)、黄纬(β)均为0°的时刻。春分时,太阳直射赤道,全球昼夜等长。古人所谓的春秋分,皆就“中”而言。他们将二分称为“日中”,认为“分”为春、秋之中,彼时阴阳二气均平,昼夜、寒暑相等。因此,“中春”也可以释为“春分”。

亲蚕礼是象征性、实用性兼备的礼典。其实用性体现为养蚕、缫丝、纺绩等活动的最终成果,都要凝结为国家大典的祭服。“国之大事,在祀与戎。”就提供祭服而言,亲蚕礼的实用性甚至高于象征性。郊庙之祭皆有定时,从根本上决定了亲蚕礼不是单纯的礼仪表演,而是实在的蚕事操作。“火历”的制作,基于先民对“大火”运行规律与农作生长周期的长期观察。“火历”对农业生产的影响,根深蒂固。古人业已定型的农事活动安排,也不会因后代历法的变动而改变。故在时间的选择上,亲蚕礼应该会更倾向符合农作规律的民间小历——“火历”。

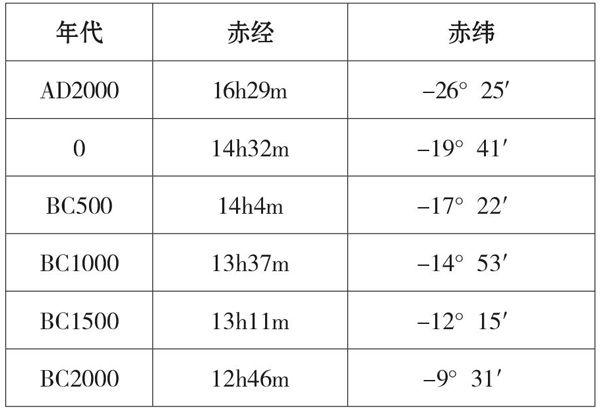

表3:大火历的天文学依据

表4:《节》、二十四节气、夏历对照

天文运算的结果显示(表3),公元前1500年至前1000年前后(约值殷商时期),春分后约十八到二十五日“大火”昏出,此时的“火历”春分约值二十四节气之清明,和夏历三月;公元前1000年至公元200年前后(约值周至东汉末),春分后约二十五到三十九日“大火”昏出,此时的“火历”春分,约值二十四节气的清明至谷雨,和夏历三月。据《北京大学藏西汉竹书》中的《节》,至少在西汉时期,人们以二分、二至、四立为节点,将全年分为春立、春分、夏立、夏至、秋立、秋分、冬立、冬至八个时节,每节四十六天。彼时的“火历”春分,恰值春分时节(表4)。也就是说,若按“火历”行事,从殷商起至东汉末,浴蚕种始终在季春进行。这一结论与《夏小正》三月“摄桑始蚕”及《四民月令》的蚕事安排恰好一致,也符合我国当代中原地区的春蚕养殖节奏。结合以上判断,我们认为,将“中春”理解为“火历”春分,应该更加合适。

综上所述,亲蚕礼的经学争论,集中体现在行礼时间上。亲蚕礼行礼时间的仲春、季春之争,源于后儒对文本中“中春”和“大火”的误解。“大火”应该指“火历”之“辰”心宿二,《内宰》“中春”解释为“火历”春分更加妥当。从商至汉,“火历”春分始终值季春时节,《内宰》之“中春”与《月令》之“季春”,实际并不矛盾。郑玄应该了然于此,故未注《内宰》而注《祭义》。

二、汉代亲蚕礼考辨

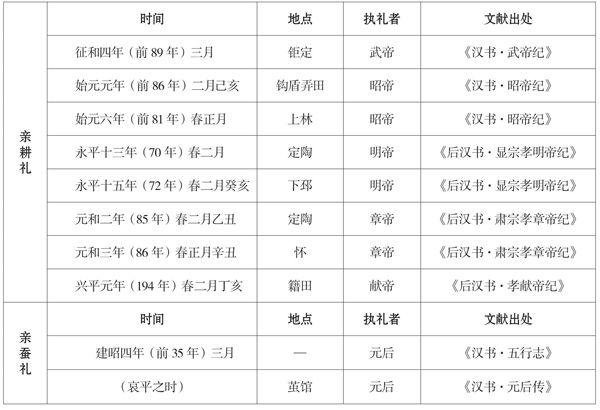

汉代的亲蚕礼,是由皇后主持、众命妇参与的国家大典。作为帝国礼制的重要内容,耕桑礼理应同等重要。但事实上,自文帝二年(前178年)下诏开“籍田”至东汉末,史书可见汉帝行亲耕礼共八次,汉后行亲蚕礼仅两次(表5)。

表5:两汉耕桑礼实行情况统计

1,汉代举行亲蚕礼的时间、方位

汉代亲蚕礼的相关记载,散见于“两汉书”和《汉旧仪》等文献。史料显示,从文帝十三年(前176年)开始,亲蚕礼在汉帝国得以实行。据《汉书·五行志》:

元帝建昭四年三月,雨雪,燕多死。谷永对日:“皇后桑蚕以治祭服,共事天地宗庙,正以是日疾风自西北,大寒雨雪,坏败其功,以章不鄕。宜斋戒辟寝,以深自责,请皇后就宫,鬲闭门户,毋得擅上。”

元后王氏于建昭四年(前35年)三月某日行亲蚕礼,但该日天气骤变,竟致典礼未成。为此,谷永奏请元后闭门思过。另外,《续汉书·礼仪志》也有“是月(三月),皇后帅公卿诸侯夫人蚕”的记载。以上两条材料表明,两汉举行亲蚕礼的时间应该都在季春,这点与经文记载一致。

表6:元后四时巡幸的地点与方位

至于两汉举行亲蚕礼的方位,目前所见唐以前的文献未有记载。至《晋书·礼志》和《隋书·礼仪志》,始书“汉皇后蚕于东郊”,之后的《通典》亦从此说。有学者进一步指出,汉时的耕桑礼皆用国之东南。以上判断是否属实,尚需论证。

汉代举行亲蚕礼的场所,称为茧馆(观)、蚕室或蚕宫。西汉的蚕室设在上林苑。据《汉书·酷吏传》,咸宣曾带吏卒“阑入上林中蚕室门”,格杀一个名为成信的吏卒。《汉旧仪》也有“春桑生而皇后亲桑,于苑中蚕室,养蚕千薄以上”的记载。另按《三辅黄图》,上林苑中设有茧观。上林苑是汉代的皇家苑囿。综合文献记载及考古成果,西汉上林苑的四至应该为:蓝田县焦岱镇(东)、终南山(南)、周至县终南镇(西)、渭河(北)。上林苑将长安城包围其中,为我们确定茧馆的具体方位增加了难度。不过,下引材料为西汉茧馆的定位,提供了关键线索:

莽又知太后妇人厌居深宫中,莽欲虞乐以市其权,乃令太后四时车驾巡狩四郊,存见孤寡贞妇。春幸茧馆,率皇后列侯夫人桑,遵霸水而祓除;夏游篽宿、鄂、杜之间;秋历东馆,望昆明,集黄山宫;冬餐饮飞羽,校猎上兰,登长平馆,临泾水而览焉。以上史料反映了元后四时巡幸四郊的情形。季节与巡幸地点大致构成以下对应:春季—东郊,夏季—南郊,秋季—西郊,冬季—北郊(表6)。据此,春季所幸茧馆,应设在国之东郊。按《礼记·祭义》,“古者天子诸侯,必有公桑、蚕室,近川而为之。”亲蚕礼毕后,太皇太后王氏一行人“遵霸水祓除”的细节表明,茧馆应该位于霸水之泮。故西汉于东郊举行亲蚕礼,并非妄言。

东汉的蚕室,一般作关押罪徒的刑狱,偶尔指养蚕场所。明德皇后曾在濯龙园内设蚕室养蚕,“以为娱乐”。濯龙园是東汉时期的皇家苑囿,位于北宫之西,明德皇后所置蚕室,在城内西北方无疑。然而,这间蚕室位于城内,且以“娱乐”为主,当非举行亲蚕礼的场所。

据《晋书·礼志》,晋武帝太康六年(285年),散骑常侍华峤奏请复修皇后亲蚕之礼,武帝诏曰:“详依古典及近代故事,以参今宜,明年施行。”太康九年(288年)三月丁丑,武后杨氏遂于西郊行亲蚕之礼。按诏书内容,晋在西郊举行亲蚕礼,依据的是“古典”及“近代故事”。晋以前,提及西郊行礼的只有《白虎通·耕桑》和《公羊传》何休注,《晋志》所谓“古典”当指此二书。“近代故事”即汉、魏旧制。但魏用北郊行礼,西汉在东郊行礼,皆与晋制不合。故此,《晋志》所谓“近代故事”,当指东汉之亲蚕礼。东汉上林苑位于洛阳城西,若茧馆仍设于上林苑中,则当在西郊的洛水之泮。

2,汉代亲蚕礼与经学文本的互动

汉代亲蚕礼与经学文本的互动,集中体现在行礼的方位上。在经学文本中,举行亲蚕礼的方位有北郊、西郊两说。前者见于《内宰》和《祭统》,后者见于《春秋公羊传·桓公十四年》何休注。何休所持“西郊说”本于班固,该说始见于《白虎通·耕桑》篇。

西汉在东郊举行亲蚕礼,并无现成的典籍、旧制可以参考。那么,文帝时负责备办耕桑礼的儒生,将亲蚕礼安置在东郊的依据又是什么?众所周知,“汉家之制”深受四时五行观念影响,“汉家月令”就是典型。四时五行强调时令与方位等的对应关系,“汉家月令”亦不例外。

先秦秦汉时期,以蚕事为春令的月令文献有《夏小正》等(表7)。其中,《吕纪》《时则训》《月令》的表述相似或相同,三书又以《吕纪》成书最早。结合表7诸篇的性质及成书时代,《吕纪》将亲蚕礼安排在三月,应该是依从了《夏小正》的蚕事节奏;行礼时众人面向东方,应该出于对时令与方位对应的考量。文帝时期置办的亲蚕礼,应该是继承了《吕纪》等以亲蚕礼为春令的传统。同时,或许是为了更好地迎合四时五行,制礼者将《吕纪》等的“东向”改成“东郊”。

另外,《汉旧仪》云:“皇后春桑,皆衣青。”又《续汉书·舆服志》云:“太皇太后、皇太后……蚕,青上缥下……皇后……蚕,青上缥下……贵人助蚕服,纯缥上下……公、卿、列侯、中二千石、二千石夫人……助蚕者缥绢上下。”“缥”指浅青色的帛。汉代后妃、命妇的蚕服,皆用青色系,这点也是出于对颜色对应时令的考量。

表7:春令含蚕事的先秦秦汉月令文献举要

然而,西汉的东郊行礼并不见于经文注疏。究其缘由,至注疏经典风起之时,“阴阳对应”在儒生们的观念中早已根深蒂固。“天子与后,犹日之与月,阴之与阳,相须而后成者也。”耕桑礼于汉制虽皆为春令,但作为由皇帝、皇后分别主持的对称性礼典,它们被赋予了象征阴阳的特殊意义。西汉将耕桑礼都安排在东郊,显然不能体现出这层含义,这应该是诸生不采其入注的主要原因。

前揭“西郊说”始于班固的《白虎通·耕桑》篇。结合《白虎通》的产生过程,“西郊说”当是章帝圣裁,代表了当时学界的主流观点。东汉将亲蚕礼安排在西郊举行,与亲耕礼方位相对,此举虽然体现了阴阳对应,却不符合春令与东方的对应关系。为论证在西郊举行亲蚕礼的合法性,儒生们抛出“西方少阴,女功所成”的说辞。此说表面强调亲蚕礼注重收获,实则为行春令于西方寻找阴阳学依据。至何休引“西郊说”注经,彻底改变了经典中“北郊说”独大的局面,促成了亲蚕礼行礼方位两说并立的格局,同时也为后世亲蚕礼的实践,提供了更多“古典”依据。

爬梳经注,我们发现一个有趣的现象:何休注《公羊传》时,并未提及“北郊说”。反观《内宰》郑注,也无“西郊说”的痕迹。同为东汉末生人,郑玄、何休注经时,两说业已存在,二氏为何在各执一说的同时,而忽略另一说?今古文经之争,是贯穿汉代经学发展的主要线索之一。《公羊传》和《周礼》分属今、古文阵营。“北郊说”见于《周礼》,属古文经观点无疑。按郑、何的取舍,“西郊说”当是今文经观点。从西汉末年开始,古文经虽取得长足发展,但今文经的官方经学地位仍未被动摇。这也是“西郊说”能付诸实践的重要原因之一。

我们注意到,“北郊说”在汉代始终未能从文本走向实践。究其原因,以四时五行为核心的月令思想,始终是汉代耕桑礼施行的理论依据。南郊行亲耕礼、北郊行亲蚕礼,虽然符合阴阳对应,却不能体现时令与方位的对应,故遭冷遇。总之,与东郊行礼相比,“西郊说”能体现阴阳对应的宇宙观念;与“北郊说”相比,“西郊说”符合以四时五行为内核的月令思想。故此,“西郊说”可以从经学概念走向制度实践,并成功进入经文注疏,最终促成“东耕西蚕”格局的形成。

3,亲蚕礼与皇后威仪

梳理文本,经典载籍的亲蚕礼可以分为两类。第一,按《祭义》《祭统》,周王室和诸侯国都会举行亲蚕礼,王后和诸侯夫人皆可执礼,且行礼地点都在国之北郊。

是故天子亲耕于南郊以共齐斋粢盛,王后蚕于北郊以共纯服;诸侯耕于东郊亦以共齐盛,夫人蚕于北郊以共冕服。

岁既单矣,世妇卒蚕,奉茧以示于君,遂献茧于夫人。夫人曰:“此所以为君服与?”遂副、祎而受之,因少牢以礼之。

据上引材料,周天子与诸侯分别在南郊、东郊行亲耕礼,以示分别。相比之下,周王后与某些诸侯夫人的差异,却不那么明显。她们不仅都在北郊行礼,并且,这些诸侯夫人行礼时要着“副神”。

郑玄认为,二者都在北郊行礼的原因是“妇人礼少变”。不过,郑玄、孔颖达对夫人着“副神”亲蚕,亦颇感踌躇。“副”是假髻,为王后首服之一;“神”指神衣,为王后六服之首。郑、孔以为,只有杞、宋、鲁三国及上公夫人有着“副神”的资格。但事实并不如此。检查文献,夫人“副袆”一般与君“衮冕”搭配出现。《礼记·祭统》云:“君纯冕立于阼,夫人副袆立于东房。”又“君衮冕立于阼,夫人副袆立于东房。”“纯冕”即“衮冕”。“衮冕”为天子六冕服之一。按《周礼·春官·司服》,“公之服,自衮冕而下,如王之服。”又《礼记·玉藻》云:“诸侯玄端以祭,裨冕以朝。”郑注:“裨冕,公衮,侯伯鷩,子男毳也。”有资格服“衮冕”的诸侯国君,只有公国诸侯。据此,可着“副袆”行亲蚕礼的夫人,应当只有公国夫人。

周王后与诸侯夫人都有资格主持亲蚕礼的现象,至少说明以下两点:首先,周王室和诸侯国是相对独立的祭祀单位,为保障祭服供应,郊庙有时,亲蚕礼必不可少。其次,彼时更注重亲蚕礼的实用性,亲蚕礼与王后威仪之间并没有太大关联。

第二,《内宰》《月令》中,亲蚕礼的主持人只有王后。诸侯夫人的出局,意味着亲蚕礼成为彰显王后威仪的礼制手段。据《内宰》和《月令》,亲蚕礼的参与者有命妇或妃。命妇包含内命妇与外命妇:内命妇即“妃”,指天子/皇帝诸妾;外命妇多指有官爵者之妻。亲蚕礼的主持人与参与者,构成以王后为首、象征阴性的等级序列,这与以天子为首、象征阳性的等级序列相对应。作为唯一有资格匹配天子的女性,王后对亲蚕礼的独占,恰好符合“天子之制”的要求。就这点来讲,《内宰》《月令》载籍的亲蚕礼,有明显的大一统礼制构建痕迹,应该是春秋战国时期制礼理念及趋势的体现。

表8:《续汉书·舆服志》的蚕服等级

汉代虽然存在数量可观的诸侯王国,其制度也曾一度“如漢朝”。然而,目前并没有材料显示汉代的诸侯王国可以举行亲蚕礼。《续汉书·礼仪志》云:“是月,皇后帅公卿诸侯夫人蚕。”亲蚕礼已然成为汉皇后的专利。《汉仪》对皇后行亲蚕礼时车驾规格的记载,以及《续汉书·舆服志》对皇后蚕服规格的记载(表8),都在强调皇后为至尊之匹的威仪,即便是太皇太后和皇太后,都不能与之比肩。就这一点来讲,汉代的亲蚕礼成功地实践了《内宰》《月令》文本,汉帝国对儒家“天子之制”的渴望,是这一结果产生的根本原因。

另外,汉代亲蚕礼在仪程细节等方面,丰富了经典的注脚。亲蚕礼所涉经学文献,仅《祭义》简单地描述了相关仪程,然其所记为诸侯之礼,显然不能满足大一统帝国的礼制需求。鉴于秦代亲蚕礼记载的缺失,《汉旧仪》《汉仪》《续汉书·礼仪志》《续汉书·舆服志》等呈现的仪节、服饰等细节,具备开创意义。太后居摄先秦已有,至汉更甚。但经学文献所见的亲蚕礼,并未对太后作任何安置。《续汉书·舆服志》及太皇太后王氏行亲蚕礼的记载,弥补了这一不足,为后世提供了可以采择的成例。

综上,汉帝国从文帝十三年(前176年),开始实行亲蚕礼。受农事节律约束,两汉的亲蚕礼都在三月举行,这点与经文相合,也体现了经典撰作不违背自然规律的精神。受阴阳五行意识形态驱使,汉代亲蚕礼的行礼方位,经历了从东郊到西郊的变化。西汉的东郊行礼,脱胎于以《吕纪》为代表的时令文献,体现了春令与东方的对应关系。东汉的西郊行礼,则加入了对阴阳对应的考量,体现了帝、后相对的秩序建构理想。正因如此,西郊行礼被诸生采作注文,造成了经学文本中行礼方位两说并立的格局。汉帝国对“天子之制”渴求,致使亲蚕礼成为皇后专利,《内宰》《月令》等体现的大一统礼制构想,得到实践。作为亲蚕礼在专制主义中央集权时代的首次实践,汉代的亲蚕礼不仅增益了经文注疏,而且为后世提供了典范。

结论

作为儒家“天子之制”的重要构成,亲蚕礼的经文记叙,成为汉帝国制作亲蚕礼的直接依据。经过皇帝与诸生一番裁度、创造,决定于季春时节,在国之东郊,由皇后率领众命妇行礼亲蚕。至此,符合帝国政治需求的亲蚕礼正式诞生,并付诸实施。经典记载的三月行礼,因合于蚕事节律,被原样采纳;《月令》设计的“东向行礼”,因不能直接体现春令与东方的对应关系,被改为“东郊行礼”;《祭义》《祭统》反映的后、夫人同具执礼资格,因不符“天子之制”的政治需求,让位于《内宰》《月令》的唯后执礼;《内宰》《祭统》载籍的北郊行礼,因悖逆“汉家月令”而无缘实践。

作为耕桑礼的一元,帝国的亲蚕礼不仅是“汉家月令”的礼制体现,更是汉代帝、后秩序建构的重要载体。儒家设计的“天子之制”,是汉帝国政治实践的目标。汉代帝、后秩序及皇后身份的建构,深受其影响。然而,该目标本身就暗含了家庭伦理与国家秩序的矛盾。“天子之制”的核心是“皇帝唯一、皇权至上”,但帝、后作为基于家庭伦理的夫妻,诸生又不得不承认皇后之尊与帝“齐体”。两汉亲蚕礼行礼方位由东而西,是该矛盾的深刻体现。西郊行礼入注,在一定程度上宣告了皇后身份的失落。

为适应大一统的政治需求,汉帝国以儒家经典为蓝本,开创了许多制度。亲蚕礼作为后妃制度的重要部分,是汉代女性群体被纳入帝国秩序的一个缩影。汉代后妃制度与儒家礼制设计及汉代经学注疏的互动,不仅制造出符合大一统帝国政治需求的新制度,而且促成儒家经典文本的“再创造”。伴随东汉末年的剧变,中国再度迎来一个多元文明碰撞的新时代。各朝的后妃制度虽然代有损益,但儒家经典的理论设计,与当朝后妃制度实践之间的碰撞、磨合,却如日月恒升,从未停止。

(责任编辑:王彦辉)