基于干预研究的乳腺癌治疗质量评价

包晓蔷 栗景坤 田 园 刘梦洋 刘美娜

哈尔滨医科大学公共卫生学院卫生统计学教研室, 150081 黑龙江 哈尔滨

治疗质量评价是指利用客观的评价指标对医疗服务提供者在临床实践中的表现进行量化和总结;通过评价可发现医院管理者、临床医生在临床实践中存在的问题,为治疗质量改善提供依据[1-2]。针对评价中发现的问题制定合理干预措施,有利于医生完善临床实践过程;实施干预措施已经作为一种重要策略应用于改善疾病治疗质量实践中。研究表明,实施绩效奖励、教育培训、网络提醒等一系列干预措施,可在不同程度上提高评价指标依从性,进而改善患者结局[3-5]。本文利用评价指标体系进行乳腺癌治疗质量评价,基于评价结果制定干预措施并跟踪,分析干预效果,获得医生乳腺癌治疗质量评价指标使用率的水平和趋势变化,为治疗质量改善提供数据支持。

1 资料与方法

1.1 数据来源

收集2015年8月至2018年6月间某三甲医院乳腺癌患者的病历信息;选择8名乳腺外科医师作为干预研究对象,每位医师手术量大于60例;纳入初次入院确诊并接受手术治疗的原发单侧浸润性乳腺癌患者,筛选后获得3 282份病历资料。

1.2 评价指标

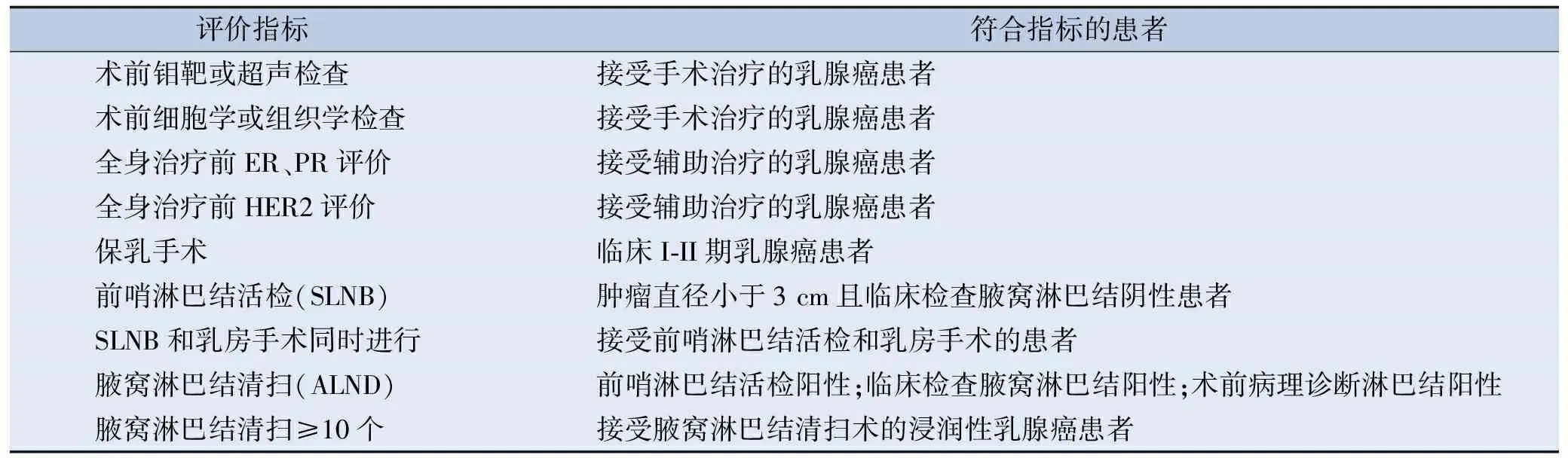

选取浸润性乳腺癌指标体系中与手术治疗质量相关的9个评价指标[6],包括4个诊断指标、5个手术操作指标,见表1。

表1 浸润性乳腺癌治疗质量评价指标定义

1.3 研究方法

1.3.1干预措施

进行干预研究需要立足增加医生评价指标依从性,本文根据基线治疗质量评价结果,制定的干预措施如下。

(1)信息反馈,将治疗质量评价结果反馈给医生,利于医生更好了解评价指标使用情况,发现临床实践中的问题。信息反馈内容包括:该院总体指标的使用率、每位医师评价指标的使用率。同时提供EUSOMA(欧洲乳腺专科学会)推荐指标使用率、代表国内较高治疗水平的某肿瘤医院指标使用率作为参照标准。

(2)会议干预,召集乳腺外科医生开展关于干预研究的研讨会议,利于医生更好理解干预研究内容,提高医生评价指标的依从性。会议内容为:第一,由专业人员介绍干预目的及乳腺癌治疗质量评价指标的定义;第二,医生参与讨论评价指标使用情况,针对使用率较低的评价指标进行分析,同时提出可能的解决方案;第三,医师结合本院实际情况设定评价指标的目标使用率。

干预研究历时35个月,分别于2016年4月及2017年2月实施两次干预,为本研究中的第9、19个时间点。

1.3.2干预效果评价

中断时间序列分析[7]是利用干预前后多个时间点的数据,控制干预前趋势对时间序列的影响,基于统计模型进行干预措施的效果评价,获得干预实施前后结果变量的水平和趋势改变,本文采用分段线性回归模型如下:

Yt=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+εt

式中,Yt是t月指标使用率;X1是时间变量,表示从研究开始t个月的时间,X1=1,2,…,35;X2、X4表示是否干预,干预前X2=0、X4=0,干预后X2=1、X4=1;X3、X5为时间变量,干预前均为0,干预后分别为X3=1,2,…,27,X5=1,2,…,17;β0为常数项,估计干预前指标使用率基线水平(截距);β1估计干预前指标使用率的基线趋势(斜率);β2和β4分别估计第1次、第2次干预后指标使用率水平的变化量;β3和β5分别估计第1次、第2次干预后指标使用率趋势的变化量;εt是误差项。

2 结果

2.1 患者一般情况

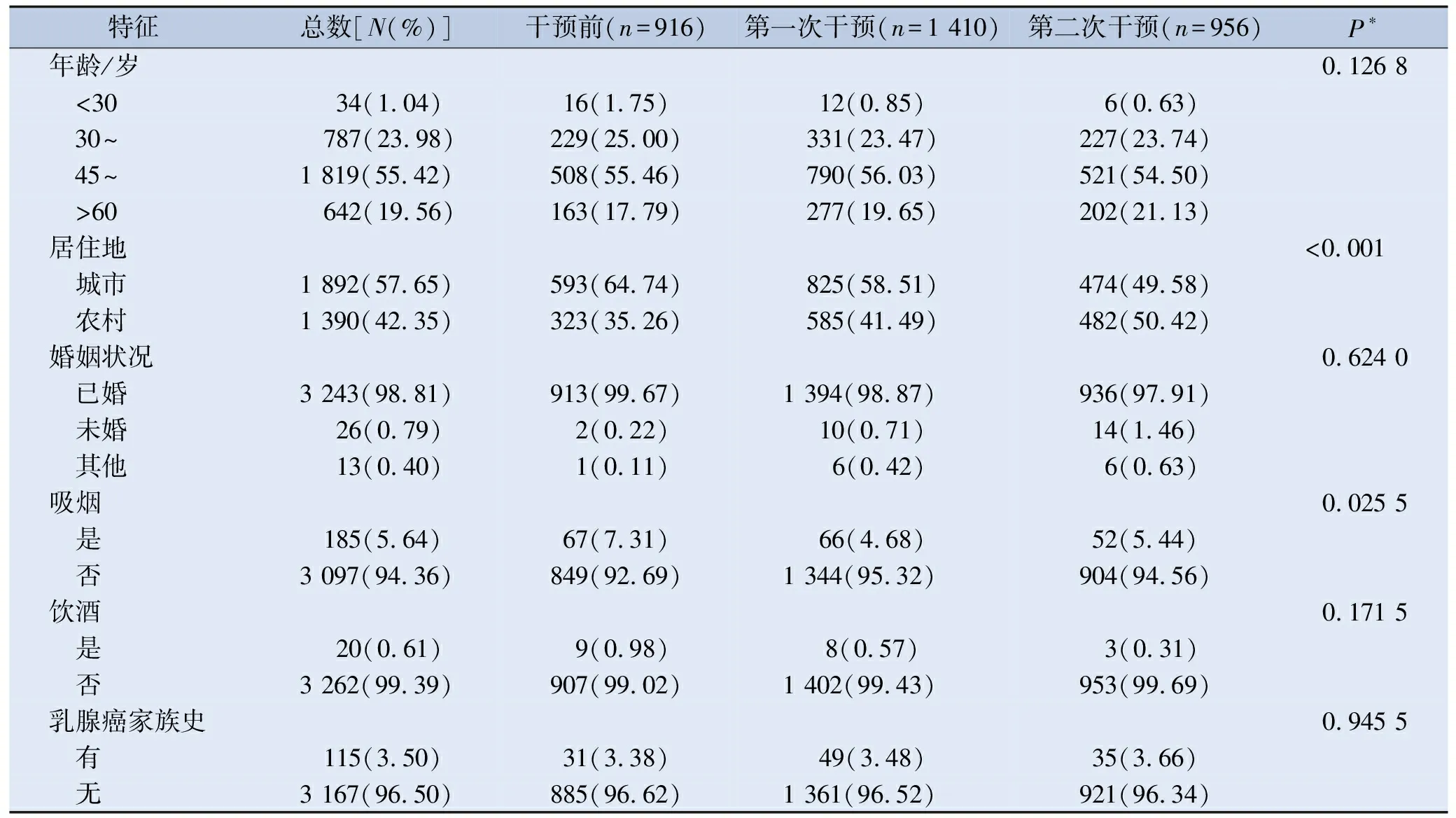

3 282例患者中,实施干预措施前患者人数为916(27.91%),第1次、第2次干预阶段患者人数分别为1 410(42.96%)、956(29.13%)。患者的人口学及临床特征见表2:年龄集中在45~60岁;干预前后居住地分布具有统计学差异,城市人口居多;年龄、婚姻状况、吸烟、饮酒及乳腺癌家族史在干预前后的分布均无统计学差异。

表2 患者一般情况描述[n(%)]

注:*χ2检验。

2.2 治疗质量干预效果评价

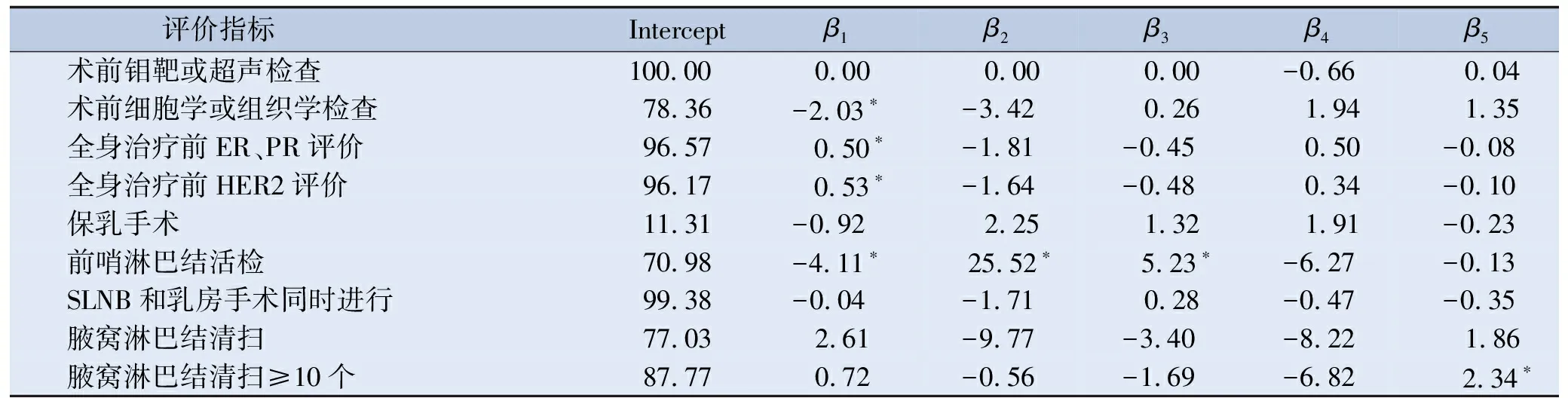

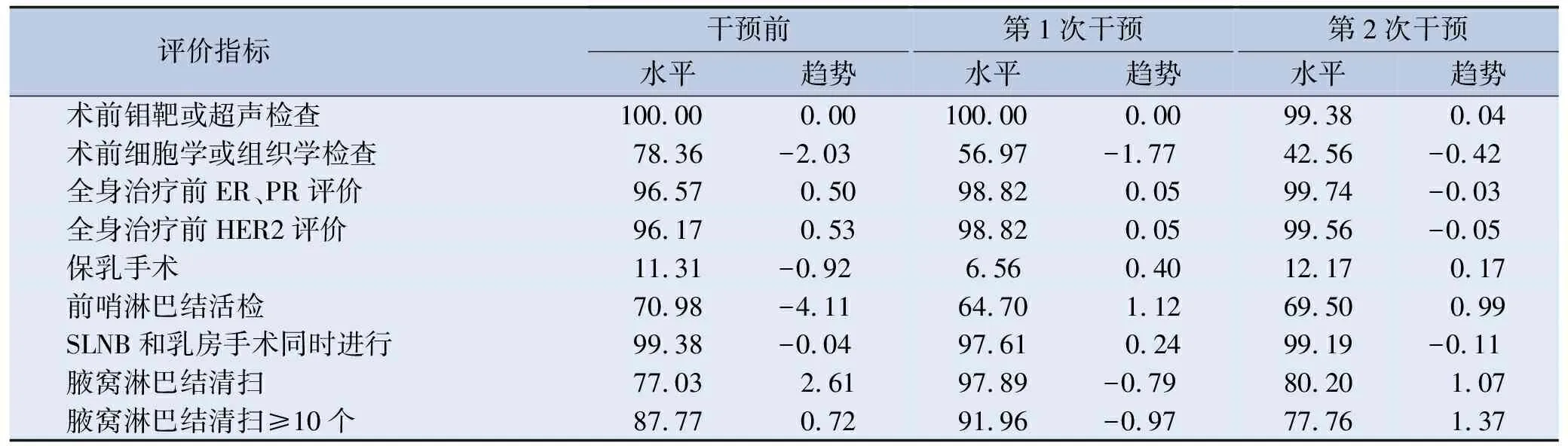

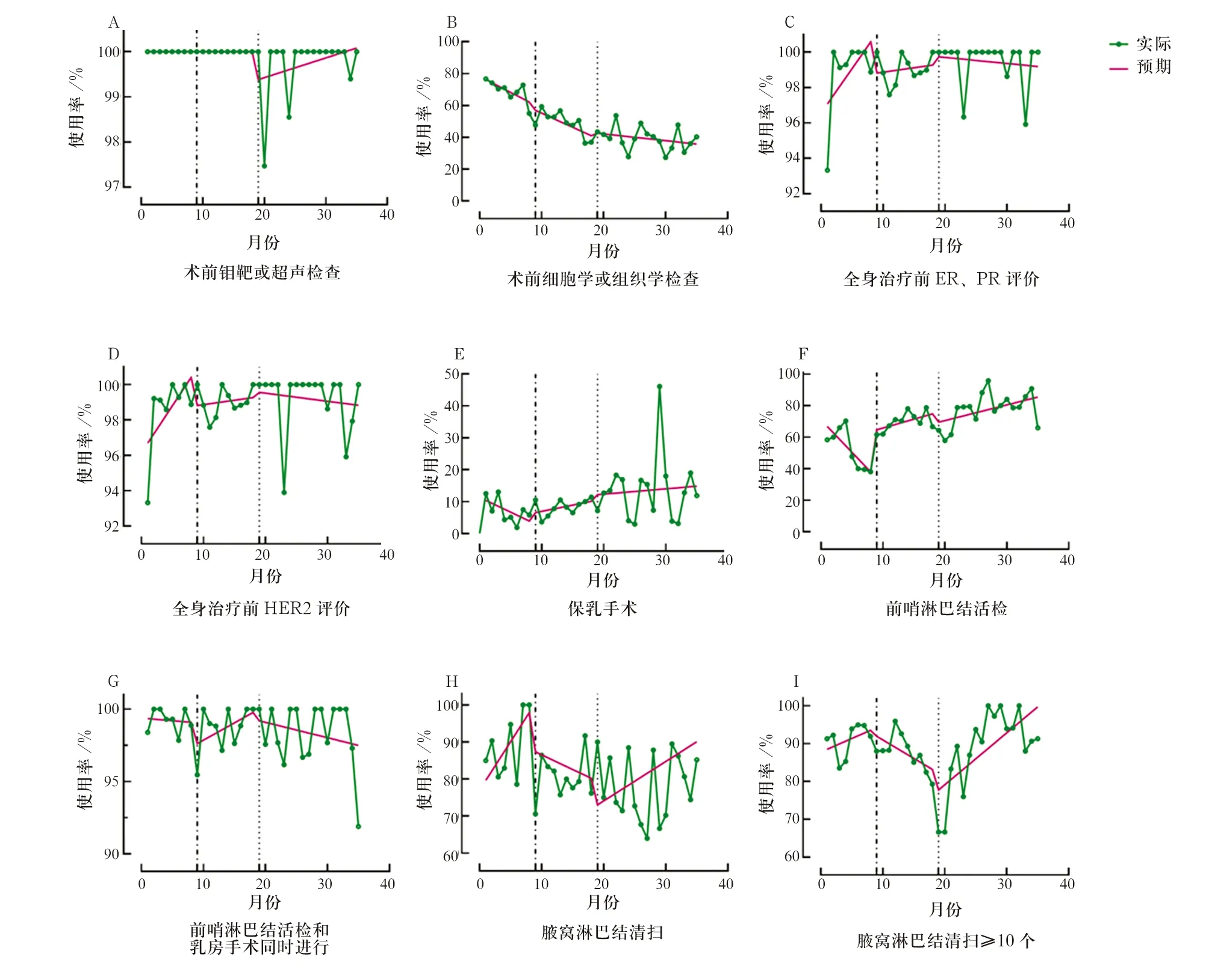

干预对各评价指标使用率影响的分段回归模型参数估计结果,见表3;干预前后各评价指标使用率水平和趋势,见表4;实施干预前后评价指标使用率的变化情况,见图1。

表3 中断时间序列各评价指标参数估计

注:*P<0.05。

表4 干预前后评价指标使用率水平及趋势 %

评价指标 干预前水平趋势第1次干预水平趋势第2次干预水平趋势术前钼靶或超声检查100.00 0.00100.00 0.0099.380.04术前细胞学或组织学检查78.36-2.03 56.97-1.77 42.56-0.42 全身治疗前ER、PR评价96.570.5098.820.0599.74-0.03 全身治疗前HER2评价96.170.5398.820.0599.56-0.05 保乳手术11.31-0.92 6.560.4012.170.17前哨淋巴结活检70.98-4.11 64.701.1269.500.99SLNB和乳房手术同时进行99.38-0.04 97.610.2499.19-0.11 腋窝淋巴结清扫77.032.6197.89-0.79 80.201.07腋窝淋巴结清扫≥10个87.770.7291.96-0.97 77.761.37

图1 实施干预前后9个评价指标使用率的变化情况(A~I)

术前细胞学或组织学检查的使用率在干预前呈现下降趋势,平均每月下降2.03%,趋势具有统计学意义(P<0.05);实施干预后,仍呈现下降趋势,2次干预后趋势分别为-1.77%、-0.42%,趋势改变无统计学意义。全身治疗前ER、PR评价及全身治疗前HER2评价的使用率在实施干预前呈现上升趋势(P<0.05),2次干预的水平及趋势改变无统计学意义。保乳手术使用率水平在2次干预后分别增加2.25%、1.91%,同时呈现上升趋势,但改变无统计学意义。

前哨淋巴结活检的使用率在干预前呈现下降趋势,平均每月下降4.11%,且趋势有统计学意义(P<0.05);第1次干预实施后,该指标使用率水平提升25.52%,同时趋势改变5.23%,呈现每月上升1.12%的趋势,水平和趋势改变具有统计学意义(P<0.05)。腋窝淋巴结清扫≥10个的使用率在第2次干预后呈现上升趋势,平均每月上升1.37%,趋势具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

提高疾病治疗质量、推动医疗服务高质量发展是新医改的重要目标之一,进行治疗质量评价、制定并实施质量干预措施是治疗质量改善重要的途径。相关研究发现,干预研究可以通过开展案例分析、模拟实践等形式的教育培训,拓展医护人员的临床思维、丰富临床经验,进而提高疾病治疗质量;通过定期进行绩效评估并反馈评估结果,提高医生评价指标依从性,防止不良事件发生;通过组建多学科团队,为医生提供临床决策支持,增加治疗方案有效率;通过实施薪酬奖励机制,更好调动医生积极性,改善医疗服务质量[3-5,8-9]。本研究显示,基于评价结果制定并实施的信息反馈、会议干预可促进医生提高乳腺癌评价指标的使用率,有利于乳腺癌治疗质量改善。

中断时间序列是一种稳健的准实验研究设计,通过控制干预前目标变量随时间变化趋势的影响,比较干预前后目标变量的变化,评价干预措施的效果[10]。本研究中断时间序列分析显示,前哨淋巴结活检、腋窝淋巴结清扫≥10个在实施干预后指标使用率增加。前哨淋巴结是原发肿瘤转移的第一站,根据前哨淋巴结活检结果,能够预测患者腋窝淋巴结状态,避免腋窝淋巴结清扫术可能导致的并发症,缩小手术范围,提高患者术后生活质量[11];患者行腋窝淋巴结清扫术时,清扫数目应不少于10个,该指标已被证实可降低腋窝淋巴结阳性患者局部复发率及远处转移危险程度[12]。

保乳术是近年来指南推荐的乳腺癌手术方式,具有创伤小、恢复快等优势。EUSOMA多个中心数据显示,欧洲地区的保乳率达75%~85%,我国参照医院的该指标使用率为26.16%,本文中该指标的使用率处于较低水平(10%左右),两次干预实施后虽水平提高且呈现上升趋势,但无统计学意义。术前钼靶或超声检查、全身治疗前ER、PR评价、全身治疗前HER2评价、同时进行前哨淋巴结活检和乳房手术此4项评价指标使用率均已接近目标使用率,干预措施使其进一步提升的可能性较小,本文中该类指标干预前后的改变无统计学差异,提示乳腺癌治疗质量干预研究更应关注具有较大提升空间的评价指标。综上,基于干预研究的治疗质量评价可以提高评价指标使用率,从而降低患者术后并发症及术后复发率,达到改善乳腺癌治疗质量的目的。