人口迁移有利于社会阶层变动吗?

彭惠梅,胡联,黄振东

人口迁移有利于社会阶层变动吗?

彭惠梅1,胡联2,黄振东2

(1.蚌埠学院 经济与管理学院,安徽 蚌埠 233030;2.安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030)

基于2016年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,分析了人口迁移对社会阶层变动的影响及其内在机制。研究结果表明:人口迁移能促进迁移者社会阶层上升;“干中学”和城市规模经济效应是迁移影响个体社会阶层的重要机制;迁移可以有效促进迁移人口的社会阶层向上流动,但是对代际社会阶层流动的影响存在异质性差异;在父代与子代同时迁移的情况下,迁移并不有利于促进代际社会阶层流动;城市发展对迁移者社会阶层变动存在一定限制。提高对迁移者的社会保障水平,让外来迁移人口与本地人口享有平等公共服务,能够平等分享经济增长的成果,促进我国阶层流动是本文提出的政策建议。

人口迁移;社会阶层变动;干中学;规模经济效应

一、问题的提出

社会阶层流动是指社会成员从某一种社会地位转移到另一种社会地位的现象[1]。大量研究表明,社会阶层流动可以促进经济长期增长,而阶层固化是使经济和社会发展受阻的关键[2,3]。对影响社会阶层流动的关键因素的研究一直是国内外学术界的研究热点。当前我国正处于经济社会转型的关键时期,促进社会阶层流动,防止阶层固化是推动我国经济社会长期发展的关键。

研究发现,我国已经出现了阶层固化的趋势,与缺乏政治资源和文化资源的普通家庭相比,干部家庭和知识分子家庭出身的青年更有可能成为干部或者专业技术人士,精英阶层内部的再生产现象是不容否认的[4]。目前,我国社会流动呈现出的代际流动的继承性越来越强,而代内流动性越来越弱,青年群体的社会流动出现了阶层固化现象[5]。迄今为止,对于社会阶层流动的影响机制国内还缺乏深入研究。

不少研究发现,跨区域迁移与职业阶层流动之间的联系是非常积极的,以英国为例,向英国东南部迁移似乎是促进社会阶层向上流动的重要因素之一[6]。从乡村迁移入城市,可以降低迁移人口的贫困风险和失业率,增加其工资和收入[7]。对瑞典人来说,国家内部的流动往往意味着社会地位的提高[8]。劳动力向发达地区稳定迁移对家庭经济、子代教育、子代永久工资收入具有显著正向影响[9]。此外,迁移人口的多样性有利于地区经济发展[10]。国外研究表明,人口迁移是促进社会阶层向上流动的重要原因,这为我们分析影响社会阶层流动的因素提供了很好的研究视角。

目前,人口迁移对其社会阶层的影响还鲜有国内学者探讨。鉴此,本文拟基于2016年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,采用迁移距离作为迁移活动的工具变量,实证检验人口迁移活动对其社会阶层的影响,并分析其内在机制。

二、文献综述与研究假设

社会阶层流动问题一直是受学术界关注的焦点问题。这方面的实证研究一般是从发现社会阶层流动趋缓开始的,杨文伟从代内和代际两个维度,指出当前中国社会的阶层固化呈现出不断强化的趋势[11]。李路路指出改革开放以来,从相对流动率的角度来看,阶层间代际继承性是主导模式,阶级阶层代际之间的相对流动率经历了一个由低到高、又由高到低的波动过程[12]。不少研究指出我国当前已经出现了社会阶层固化的现象,社会阶层间的双向流动趋缓。

那么,社会阶层流动会受到哪些因素的影响呢?学术界在这方面的研究主要集中在教育、家庭背景和健康对个体社会阶层流动的影响。美国经济学家舒尔茨(Theodore W. Schultz)完整地提出了人力资本理论,他认为在人力资本形成的各种途径中,教育是最重要的途径[13]。杨传昌和侯立元、杨中超等的研究成果表明,在教育机会公平的情况下,教育可以促进社会阶层的流动[14,15]。关于家庭特征对个体社会阶层的影响,文军和李珊珊[16]、邵宜航和张朝阳等[17]研究发现家庭背景(包括财富、社会关系和文化水平)会对个体所处的社会阶层产生正向影响。Harackiewicz和Judith M以美国为例,发现具有少数民族和海外移民背景的孩子更愿意放弃对科学、技术和数学的学位目标,这会造成持续性的种族和社会阶层成就差距[18]。自20世纪90年代以后,我国东部沿海经济高速发展,对劳动力需求增加,大量农村人口开始向东部沿海迁移[19]。这会使许多原来一辈子都只能从事农业生产活动的农村劳动者有机会变成一名产业工人甚至是一位私人企业主,从而提升个人的社会阶层。Dustmann研究发现,劳动力向发达地区稳定迁移对家庭经济、子代教育和子代永久工资收入具有显著的正向影响[9]。Rao和 Nitya以孟加拉国为例,研究发现迁移不仅可以减轻贫困,还可以促进社会阶层的流动[20]。Seoand Seonyoung以在韩国工作的尼泊尔移民为例,实证分析了迁移时间对流动人口阶层的影响[21]。由此本文提出以下假设:

假设1:迁移对社会阶层流动具有正向影响。

如果假设1成立,那么迁移影响社会阶层流动的传导机制又是什么呢?MartinDribe 和Patrick Svensson认为迁移者可以在迁移的过程中通过扩大社交网络、教育和实践学习的方式增加人力资本,实证结果表明迁移经历增加了社会流动的可能性[22]。本文认为,人口迁移影响迁移者社会阶层的路径之一是迁移者在迁移的过程中可以获得更多的见识,学习更多的新技能,积累人际关系和知识,通过“干中学”的方式提高自身技能水平,从而获得更好的工作,进而提高自身社会阶层。相比于经济不发达的地区,在经济发达的地区,政府和企业往往会为劳动者提供更多的技能培训和就业机会,因此即使是学历较低的劳动者在经济发达的地区也可以先工作,再通过“干中学”的方式提高自身的能力,并借此得到更好的工作提高自己的社会阶层。由此,本文提出以下假设:

假设2:相比于经济发展一般的地区,经济发达地区学历对于社会阶层的影响小。

如果假设2成立,那么迁移对社会阶层流动影响的传导机制仅仅只有“干中学”这一种机制吗?杨宜勇指出城市化水平的快速提高将会产生大量的劳动力需求,其中以建筑业和服务业对劳动力需求增加量最显著,并且在这一过程中城市会吸收大量的农业剩余劳动力[23]。农村剩余劳动力迁移进入城市后,迁移者的工作会由原来的农业生产工作转变为工业生产或服务业工作,他们在工作转换的同时也完成了社会阶层的变动。所以,本文认为城市化水平快速提升带来的城市规模经济效应是迁移对社会阶层流动影响的另一种传导机制。由于城市的劳动力需求主要集中在建筑业和低端服务业等学历门槛较低的行业,那么迁移对于受教育水平不高的个体提升自身社会阶层的影响应该是更加显著的。由此,本文提出以下假设:

假设3:对于受教育水平不高的人,迁移对其社会阶层的影响更为明显。

三、计量模型与数据说明

1. 变量选取

本文所采用的数据均来源于2018年发布的最新版中国家庭追踪调查(CFPS)数据库(调查年份是2016年)。此数据库有以下几个优势:中国家庭追踪调查是跟踪式调查,调查结果可信度高,调查手段十分可靠,它提供了我国社会、经济、人口迁移、教育、健康和家庭关系等多方面数据;以家庭为调查单位,可以真实地反映较长时期内的家庭代际关系的特征;调查地域覆盖全国,调查结果具有很好的代表性。

本文的被解释变量为社会阶层,而职业是判断现代人社会地位的重要指标[24],参考陆学艺的做法,本文把“职业”这一变量作为社会阶层的代理变量,沿用“当代中国社会结构变迁研究”课题组的定义,以职业分类为基础,以组织资源、经济资源和文化资源的占有状况为标准,将中国社会分为十大阶层,即国家与社会管理者阶层、经理人员阶层、私营企业主阶层、专业技术人员阶层、办事人员阶层、个体工商户阶层、商业服务业员工阶层、产业工人阶层、农业劳动者阶层,以及无业、失业、半失业者阶层,并分别赋值为9,8,7,6,5,4,3,2,1,0。

本文目的是考察个体的迁移活动对其自身社会阶层的影响,核心解释变量是迁移。为了精确考察样本的社会阶层,本文对CFPS数据库中的样本进行了筛选。由于被解释变量是职业,那么样本的年龄必须大于18岁且已经参加工作,所以剔除了18岁以下和18岁以上仍然在校学习且没有工作的样本,再进一步考察剩余样本的情况。本文通过CFPS个人数据库中有无人户分离的情况来判断样本的迁移情况,这种判别方法只能应用于户口为农业户口的样本向城市迁移的情况,因此本文的研究对象是农村劳动力迁移对其社会阶层的影响。从CFPS数据中可以观测到个体的迁移情况,把迁移情况划分为两类:一是向上迁移,指的是劳动力由农村向城市迁移;二是平行迁移或没有发生迁移,即劳动力没有发生迁移或者迁移路径为农村到农村,分别赋值为1和0。

受教育程度也是影响个体社会阶层的重要变量,从CFPS的数据库中可以得到个体的受教育水平,本文将个体的受教育水平划分为文盲、小学、初中、高中、大专、本科和研究生七类,分别赋值为1、2、3、4、5、6、7。其他解释变量包括:性别(男性赋值为1,女性赋值为0)、婚姻状况(已婚赋值为2,未婚赋值为1)、健康状况(非常健康赋值为1,很健康赋值为2,比较健康赋值为3,一般健康赋值为4,不健康赋值为5)、中共党员(是中共党员赋值为1,不是党员赋值为0)。

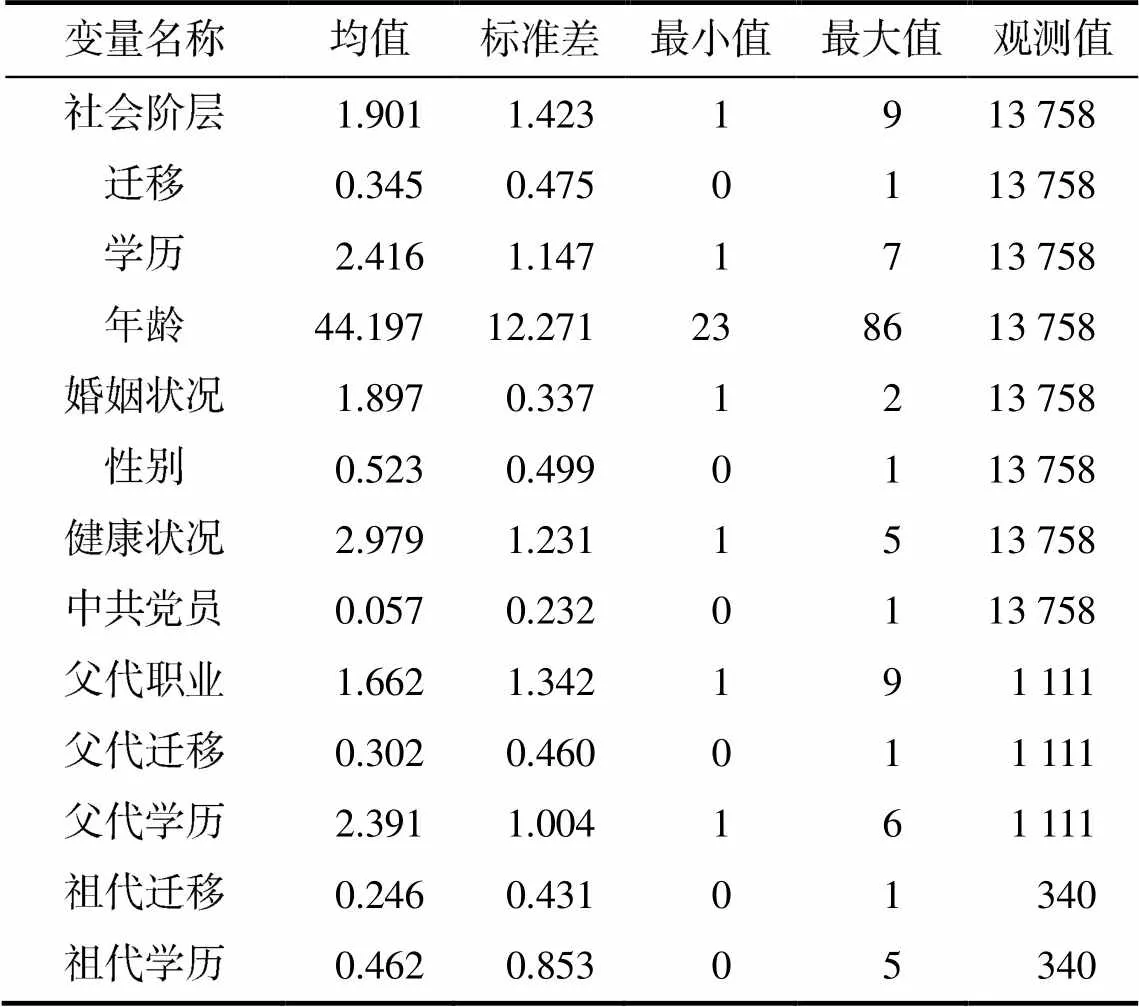

表1 变量描述性统计

2. 模型设定

为了详细考察迁移情况和家庭及个人特征对样本社会阶层的影响,参考焦武[25]的计量模型构建原理,运用排序Probit模型建立如下估计方程:

Y=β1q+β2X +ε(=1,2…N)

其中Y表示潜变量,是本文样本所处的社会阶层变量的函数,它的值不能直接观察到,但可以通过与其他可观察变量建立数学模型,再进行相关推导计算出来。ε表示的是随机扰动项,且服从正态分布;q表示的是样本的迁移情况;X代表其他影响样本社会阶层的个体特征和家庭特征的控制变量。令表示个体的社会阶层等级,它的值越大说明个体的社会阶层等级越高。假设存在切点1、2、3的情况下,和Y的关系如下所示:

=1if Y<1

=21≤Y<2

=32≤Y<3

由和Y的关系,可以得到Y:

Pr(1)=Pr(Y≤1)=Pr(1q+β2X +ε≤1)

=Pr(ε≤1-1q-2X)

=Φ(1-1q-2X)

Pr(2)=Φ(1q+2X-1)-Φ(1q+2X-2)

Pr(3)=Φ(1q+2X-2)-Φ(1q+2X-3)

其中Φ()表示一般正态分布的累积分布函数,这是由于ε服从正态分布,故Pr(1)=Φ(1-1q-2X)。多元排序probit模型不同于一般的最小二乘法,其解释变量参数所表示的经济学含义是概率而非边际增加值。

四、实证分析

1. 实证结果

实证结果如表2所示。回归1主要是考察子代个人特征对其社会阶层所产生的影响。考虑到家庭特征对子代社会阶层的影响,在回归2中引入了父代的个体特征变量以考察家庭对子代社会阶层的影响。为了进一步考察家庭对子代社会阶层的影响,在回归3中引入祖代的个体特征变量,以此考察家庭对子代社会阶层的影响。

从模型的各个回归结果来看,主要解释变量系数显著,整体回归效果较好。从回归1的结果可以发现,样本的迁移对其社会阶层的影响最为显著且系数为正,这表明样本由农村迁移到城市可以显著提高其社会阶层上升的概率。同时可以看出,学历和中共党员的身份对于提高社会阶层的概率具有较高的正向影响。从回归2中可以看出父代的社会阶层对子代社会阶层影响为正,父代社会阶层等级对子代的社会阶层具有正向影响,且随着父代特征变量的加入明显减弱了子代迁移对其社会阶层的影响,而父代的迁移对子代的社会阶层影响不显著。从回归3中可以看出祖代的特征变量对子代的社会阶层的影响十分有限,且系数不显著,以此本文认为祖代的特征实际不影响子代的社会阶层。从回归结果可以发现,个体的迁移行为始终是对个体社会阶层影响程度最显著的变量。

表2 回归结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著;括号内的值为稳健标准误。以下各表同。需要说明的是在本文的数据集中并不存在私营企业主阶层,以及无业、失业、半失业者阶层,因此表2中只报告了7个临界值,表3中的被解释变量只能取1、2、3、4、5、6、8、9。

表3是本文在回归1基础上计算的解释变量迁移和学历在离散被解释变量不同取值下对应的边际效应大小。根据表3的边际效应系数值,可以看出迁移和学历对个体社会阶层的边际效应与表2报告的回归结果相同,即迁移对个体社会阶层呈正向影响。

表3 解释变量的边际效应

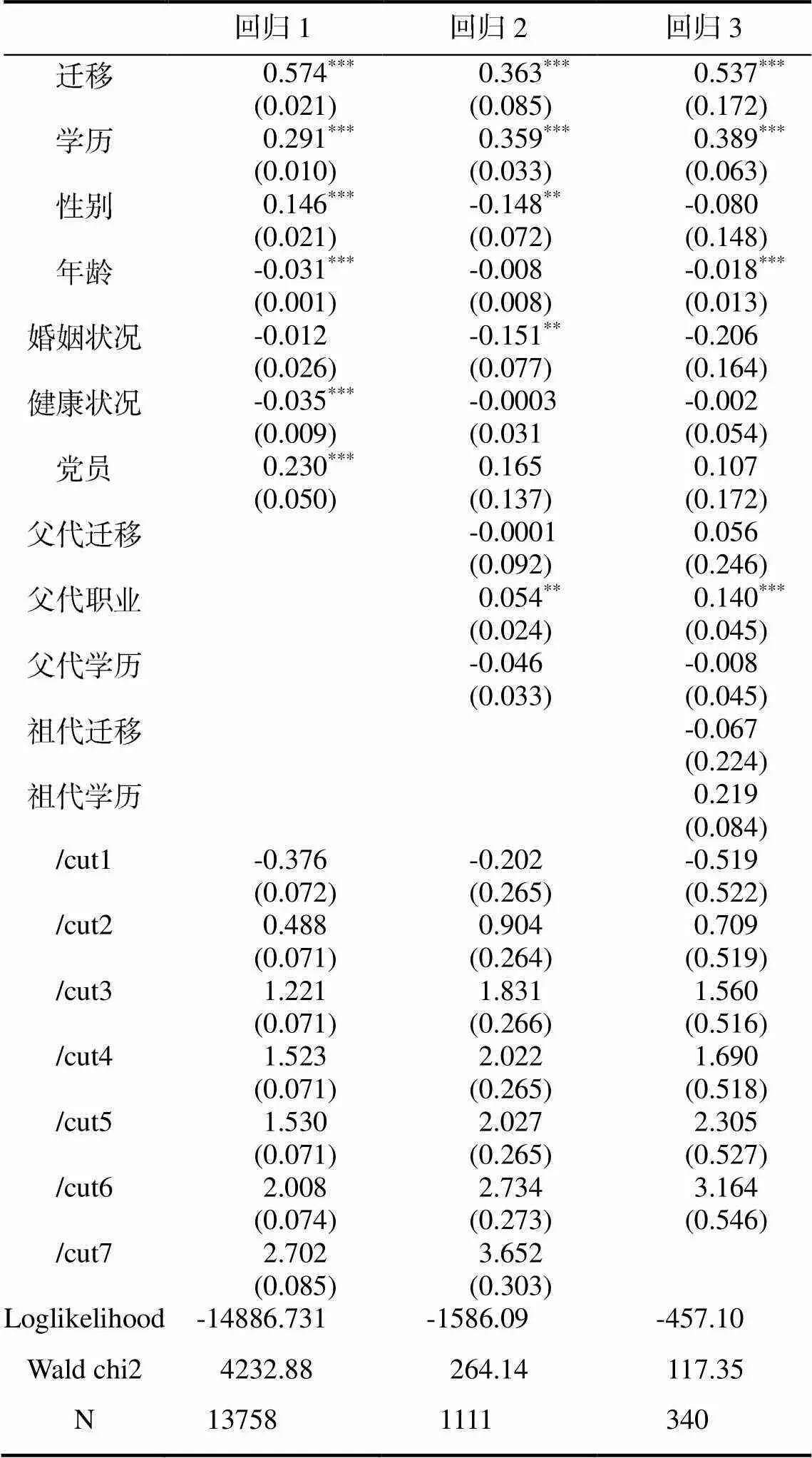

2. 稳健性分析

为了检验模型结果的稳健性,本文引入了两种检验模型稳健性的方法:替换估计法和OLS估计方法。运用OLS估计法对模型重新进行估计,估计结果如表4中回归1所示。同时本文采用了两种替换估计法检验模型的稳健性,两种估计法的本质都是重新对样本的社会阶层等级进行划分,合理的阶层划分是分析社会阶层流动的基础。陆学艺[1]的十阶层划分方法虽然获得学术界的广泛认同,但仍存在一些问题:首先,十大阶层划分过多,而且样本阶层如果过多集中在最低几层,划分这么多层意味着有些高层次数据很少,可能会影响模型估计结果的稳定性;其次,这种划分法是近二十年前的划分法,近些年中国社会阶层结构发生了诸如新阶层的崛起等重大变化,这种划分法是否适用当前的中国社会存在争议。因此,第一种阶层重新划分方法参考李路路和朱斌[26]的做法,把社会阶层划分为五类:一是高级非体力劳动阶层;二是一般非体力劳动阶层;三是工业/服务业体力劳动阶层;四是农业体力劳动阶层;五是无业阶层,分别赋值为4、3、2、1、0。将划分后的社会阶层等级作为模型的被解释变量进行估计,结果如表4中回归2所示。这种划分方法较为合理地解决了十阶划分方法存在的问题。

近年来,EGP阶层分类框架成为国际上广泛认可的分类标准。从社会流动的国际比较研究来看,越来越多的研究也采用了该框架。EGP阶层分类框架是一个基于职业信息和雇佣关系的阶层分类框架体系。其中,职业信息包含了个人的工作状况(收入多寡、工作的稳定性和晋升机会等)和技术能力,而雇佣关系则主要表现为个人在组织中所具备的权威和权力地位[27]。在CFPS数据库中也提供了这一阶层分类指标值,运用EGP值进行阶层划分具有很多优点:首先,打消了学者们对于单纯使用职业划分社会阶层的合理性质疑;其次,EGP阶层分类方法包含了个体的多种社会经济地位的信息,可以更为合理地反映个体的社会阶层。因此,第二种替换估计法就是引入EGP阶层分类方法对样本的社会阶层等级进行划分。在CFPS数据库中EGP值的范围为1~11,EGP值越小说明社会阶层越高。将运用EGP阶层分类方法划分的社会阶层等级作为模型的被解释变量进行估计,结果如回归3所示。

表4 稳健性分析回归结果

从表4中回归1、回归2以及回归3的估计结果可以看出,模型各解释变量系数显著,核心解释变量和主要解释变量的估计结果与其他回归结果基本一致,说明本文构建的模型估计结果是稳健的。进一步证明了本文研究假设成立。

3.内生性分析

本文的计量模型中,劳动人口是否发生迁移可能是内生变量。一方面,存在遗漏变量的问题。地区的风俗、文化及个体的性格特征等不可观测的变量,可能既会影响劳动人口是否发生迁移,同时又响个体的社会阶层,从而产生内生性。另一方面,联立性可能引起内生性。简单来说就是,个体或家庭在当地所处的社会阶层越高,拥有更多的人脉和社会资源往往会抑制个体的迁移活动,反之亦然。

为克服内生性,本文采用工具变量法进行两阶段估计。地理工具变量外生一直都是学术界较为认可的工具变量选择对象,Card[28]使用被访者的家到最近的大学的距离作为教育的工具变量,以此分析教育对收入和社会地位的影响;Hall 和Jones[29]使用各国距离赤道的距离,以分析各国受西方制度的影响。以上两位学者使用距离这一地理工具变量均在实证检验中取得了较好的结果。经过反复验证,本文选择了一个地理工具变量:个体所在省份距离国内三大一线城市(北京、上海、广州)最近的那个城市的铁路距离。具体来说就是分别测量个体所在省份中的每座城市与我国三大一线城市间的铁路距离,计算各省份至三个一线城市的铁路距离平均值,取最小的那个值作为工具变量。选择这一变量的原理,一方面是因为个体迁移的动力受到迁出地与迁入地间的距离影响,也就是说迁移距离会影响个体的迁移行为。王国霞[30]发现我国农村劳动力省际间迁移与迁移距离呈负相关关系,这是因为迁移距离越远所要支付的交通成本和心理成本越高,而且迁移距离越远个体对迁入地信息掌握的也越少。劳动人口迁移的动机主要是为了获得更大的经济利益。我国东部沿海经济发达,一直是吸引外来劳动人口的最主要地区。由于东部沿海范围过于宽泛,故本文选择了中国三个一线城市作为东部沿海地区的替代,以此计算迁移距离,同时使用两地之间的铁路距离作为迁移距离更加符合实际。另一方面,个体所在省份至一线城市的距离是一个自然地理变量,与个体所处的社会阶层并没有直接关系,满足工具变量外生性假定。因此使用个体所在省份距离国内三大一线城市中最近的那个城市的铁路距离作为工具变量是合适的。运用二阶段回归,结果见表5。

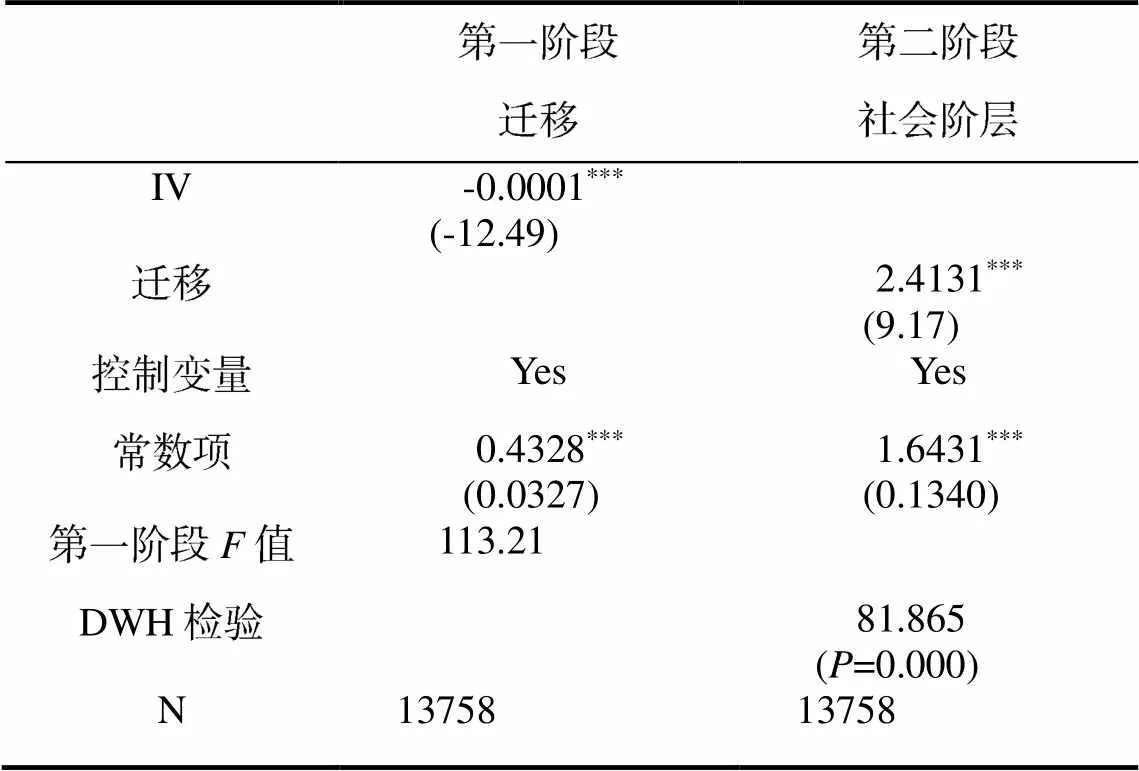

表5 内生性检验结果

表中第二列报告的是未使用工具变量的普通多元回归模型结果,表中第三列报告的是使用了工具变量的二阶段回归模型。表中报告了Durbin-Wu- Hausan检验的内生性结果,该结果拒绝了模型不存在内生性的假设。第一阶段回归结果显示,劳动人口的迁移距离对迁移变量的影响系数为负值且在1%水平显著,证实了劳动人口发生迁移与个体的迁移距离呈负相关的假设。第一阶段的值均远大于临界值。根据Stock-Yogo的经验值,值大于10%的临界值为16.38,故本文使用劳动人口的迁移距离做工具变量是合适的,且不存在弱工具变量选择问题。工具变量的估计结果显示,迁移变量的系数在1% 的统计水平上显著为正,且系数为 2.4131。以上回归结果表明,个体迁移对个体社会阶层具有显著的促进作用。

五、传导机制分析

1.“干中学”

本文认为,农村劳动者迁移影响其社会阶层的路径之一是迁移者在迁移过程中可以获得更多的见识,学习更多的新技能,积累人际关系和知识,通过“干中学”的方式提高自身技能水平,从而获得更好的工作,进而提高自身社会阶层。通常情况下,经济发达的地区相比于经济发展较为落后的地区会为劳动者提供更多技能培训和就业的机会,因此学历较低的个体在经济发达地区往往也可以先进入工作岗位,再通过技能培训提高自身的能力和知识储备,并在迁移的过程中积累经验和人脉关系,并借此得到更好的工作进而提高自己的社会阶层。也就是说,在经济发达地区相比于经济发展一般地区,学历对于社会阶层的影响较低;同时经济发展一般地区相比于经济发达地区,迁移对个体社会阶层的影响更加明显。为了验证这一机制,本文比较了经济发达地区和经济发展较为落后的地区迁移和学历对个体社会阶层的影响。

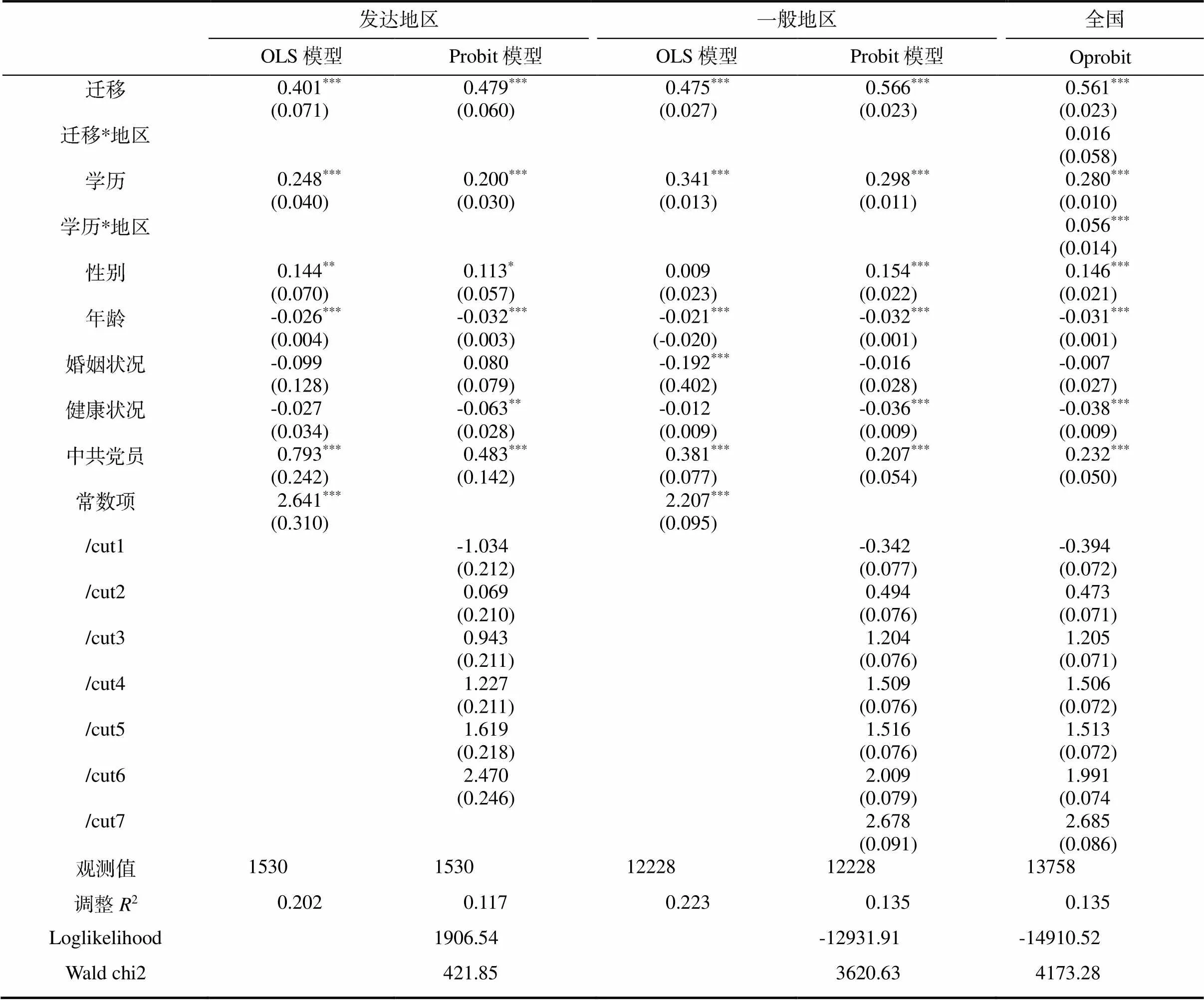

本文选取了江苏省、广东省、上海市和北京市作为经济发达地区的代表,总样本中剩下的样本作为经济发展一般地区的代表,并设立虚拟变量,经济发达地区的设为0,经济发展一般地区设为1。分别通过分组回归和建立交叉项的方法,考察不同地区学历和迁移对个体社会阶层的影响程度来检验假设2。

表6 不同地区学历对个体社会阶层的影响

从表6可以看出,无论是经济发达地区还是经济一般地区,学历和迁移都显著影响着个体的社会阶层。在OLS模型中,迁移对个体社会阶层的影响系数在经济发达地区和经济一般地区分别为0.401和0.475且均在1%的统计水平上显著,说明相比于经济发达地区,经济发展一般地区的劳动人口迁移对其社会阶层的影响更加明显。而学历对个体社会阶层的影响系数在经济发达地区和经济一般地区分别为0.248和0.341且均在1%的统计水平上显著,说明相比于经济发展一般地区,经济发达地区劳动人口的学历对其社会阶层的影响水平较低。通过交叉项的结果可以看出,在经济发达地区学历对个体社会阶层的影响程度较小,这一点与分组回归得出的结果一致;迁移与地区的交叉项系数为正但并不显著,因此不能说明在经济发展一般的地区迁移对个体社会阶层的影响更大。

上述模型结果验证了本文关于经济发达地区和经济发展一般地区学历对于社会阶层的影响效果不同的假设,这也与我国的社会发展实际情况相吻合。由此,研究假设2得证。

2.城市规模经济效应

陆铭等[31]发现城市发展的规模经济效应有利于提高劳动力个人的就业概率,同时不同受教育水平的劳动者享受的城市规模扩大带来的就业增加效应并不相同,受教育水平较低的劳动力的受益程度最高。杨宜勇[23]认为城市化水平的上升将会提高社会就业总量,并且主要体现在城市就业机会的显著增加。李强等[32]发现城市中的合法非正规就业为从农村迁移进入城市的劳动者提供了大量的就业机会。已有研究成果表明,城市的发展为迁移人口提供了大量的就业机会。基于这一视角,本文认为城市经济发展的规模经济效应和城市化水平不断提高所带来的集聚效应产生了极大的劳动力需求,这也为迁移人口提供了大量的就业机会,在这一过程中,一些原本在农村无法找到合适工作或只从事农业生产工作的人,通过迁移进入城市找到了比原来更好的工作,提升了自己的社会阶层,促进了自身的社会阶层向上流动。

具体地说,随着城市自身经济规模和人口规模的不断扩大,城市需要为更多的人提供更完善的基础设施和商业服务,基础设施的建设和维护需要大量的建筑工人,而服务业本身就属于劳动密集型产业,这就使得城市产生了大量的劳动力需求,并且建筑业和服务业对劳动者的学历要求并不高,同时在我国的迁移人口中低学历的占了大多数,因此城市的发展恰恰为这些迁移人口提供了发展和就业的机会。由此,本文认为低学历迁移者是城市规模经济效应的最大受益者,故通过考察同等学历水平下,个体迁移情况对其社会阶层的影响来验证这一机制。

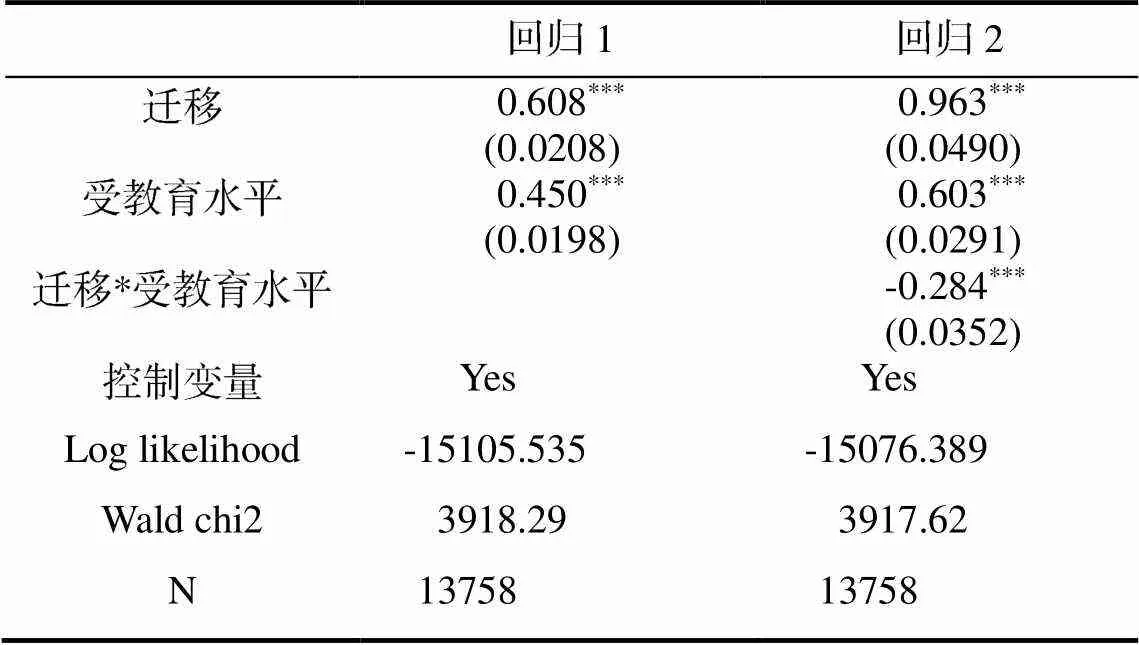

为了更好地考察这一机制,本文重新对样本的受教育水平进行了划分,将受教育水平划分为三个等级,受教育水平为初中及以下的样本分为第一等级并赋值为1,受教育水平为高中的样本分为第二等级并赋值为2,受教育水平为大专及以上的样本分为第三等级并赋值为3。然后分别将各组的迁移变量与个体受教育水平建立交叉项,考察交叉项对子样本的社会阶层的影响。实证结果如表7所示:迁移和受教育水平的系数为正且显著,而迁移与受教育水平的交叉项系数为负且显著。这表明,迁移和受教育水平都有利于个体社会阶层的上升,但是受教育水平较低的个体通过迁移获得社会阶层的提升更加明显。由此,本文第3个研究假设得证。

表7 不同学历背景下迁移对社会阶层的影响

六、进一步分析:迁移对代际阶层流动的影响

至此,本文实际上已经证明了迁移有助于个体社会阶层的向上移动,并分析了迁移对个体社会阶层影响的传导机制,但是这其中还有一些值得深入研究的问题。例如,迁移能够促进个体社会阶层向上流动,那么迁移是否能够促进代际的阶层跃迁?

如果说迁移所带来的社会阶层向上流动仅仅只是比在农村种地更好,那么在父代与子代同时迁移的情况下,子代通过迁移可能并不能从事比父代更好的工作。而在父代没有迁移子代迁移的情况下,子代是可以通过迁移找到比父代更好的工作,进而促进代际社会阶层的跃迁。为此,本文将通过分析代际社会阶层流动来验证这一问题。

为了验证迁移对代际阶层流动的影响,本文设置了代际阶层跃迁变量,将子代比父代找到更好工作的样本记为1,子代没有比父代找到更好工作的样本记为0。再设立父代迁移与子代迁移的交叉项,分别考察在父代没有迁移而子代迁移或父代与子代同时迁移的情况下个体迁移对代际阶层流动的影响,最后运用probit模型进行估计,结果如表8示。

表8 迁移对代际阶层流动的影响

从表8可以看出,在父代没有发生迁移的情况下,子代迁移变量的系数显著为正,但是在父子同时迁移的情况下,子代迁移与父代迁移的交叉项对社会阶层跃迁的影响系数显著为负,这说明迁移对打破社会阶层的固化并不是在所有情况都成立的。在父代没有迁移而子代迁移的情况下,迁移确实可以打破社会阶层固化现象;而在父辈和子代均迁移的情况下,没有证据可以证明子代迁移可以打破代际阶层固化。也就是说,相对于那些不迁移的人,迁移可以促进个体社会阶层的提升,并在父代没有迁移的情况下,子代的迁移有助于打破阶层固化;但是当父代和子代均迁移的情况下,迁移并不能促进子代的社会阶层相对于父代的社会阶层有所提升,这似乎又陷入了代际阶层固化。本文认为,这是因为城市的规模经济效应为大量的低学历迁移人口提供了工作机会,但这些工作机会主要集中在低端服务业和建筑业等职业等级较低的行业,并且这些行业准入门槛不高,在父子同时迁移的情况下,父代与子代往往仍从事着相同的职业,因此迁移并不能够促进代际阶层的跃迁。城市发展对迁移者社会阶层变动存在一定限制。

七、结论与政策建议

本文的主要结论如下:(1)在控制个体特征和家庭特征之后,农村劳动者发生迁移活动,其社会阶层在1%的水平上显著提高。改变社会阶层的划分方法以及更换估计方法,估计结果仍然不变。(2)其次,迁移活动有效提高迁移者社会阶层的机制是“干中学”模式和城市规模经济效应。(3)迁移可以有效促进迁移人口的社会阶层向上流动,但是对代际社会阶层流动的影响存在异质性差异。(4)在父代与子代同时迁移的情况下,迁移并不有利于促进代际社会阶层流动。城市发展对迁移者社会阶层变动存在一定限制。

基于上述结论,本文提出如下政策建议:(1)解决外来迁移人口的子女在城市中上学难的问题,有利于进一步促进人口流动。建议按照城市常住人口而不是户籍人口配置基础教育资源。(2)目前根据国家政策,我国城区常住人口100万~ 300万的Ⅱ型大城市全面取消落户限制;城区常住人口300万~ 500万的Ⅰ型大城市全面放开放宽落户条件,并全面取消重点群体落户限制。当前除了全面落实放宽迁移人口的落户限制,更要提高对迁移者的社会保障水平。建议妥善解决医疗保险跨省异地报销问题,打消迁移人口的顾虑。(3)除了公共服务外,相关部门还为迁移者提供培训和就业的公平竞争机会,使迁移者有更多阶层变动的机会和渠道,促进我国阶层变动。

[1] 陆学艺.当代中国社会流动[M].北京:社会科学文献出版社,2004:1-2.

[2] DARON Acemoglu.Oligarchic versus democratic societies[J]. Journal of the European Economic Association,2008,6(1):1-44.

[3] 蔡洪滨.中国经济转型与社会流动性[J].比较,2011(2):1-3.

[4] 张乐,张翼.精英阶层再生产与阶层固化程度——以青年的职业地位获得为例[J].青年研究,2012(1):1-12+94.

[5] 邓志强.青年的阶层固化:“二代们”的社会流动 [J].中国青年研究,2013(6):5-10.

[6] FIELDING J A.Migration and social mobility:South east England as an escalator region[J].Regional Studies,1992(26):1-15.

[7] WENK D A,HARDEST Y C.The effects of rural-to-urban migration on the poverty status of youth in the 1980s[J]. Rural Sociology,1993,58(1):76-92.

[8] ANDERSSON R.The geographical and social mobility of immigrants:Escalator regions in Sweden from an ethnic perspective[J].Geografiska Annaler Series B Human Geography,1996(78):3-25.

[9] DUSTMAN N C .Return migration,investment in children, and intergenerational mobility:Comparing sons of foreign-and native-born fathers[J].Journal of Human Resources,2008,43:299-324.

[10] ALESINA A.Birthplace diversity and economic prosperity[J].Journal of Economic Growth,2016,21(2):101-138.

[11] 杨文伟.转型期中国社会阶层固化探究[D].北京:中共中央党校,2014.

[12] 李路路.改革开放 40 年中国社会阶层结构的变迁 [J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2019(1):5-7.

[13] 西奥多·W·舒尔茨.论人力资本投资[M].北京:北京经济学院出版社,1990.

[14] 杨传昌,侯立元.教育与当今中国社会阶层流动[J].教育学术月刊,2009(2):11-13.

[15] 杨中超,岳昌君.学历、专业对高校毕业生初职社会经济地位的影响研究——基于全国高校毕业生调查数据的实证分析[J].教育研究,2016,37(10):65-77.

[16] 文军,李珊珊.文化资本代际传递的阶层差异及其影响——基于上海市中产阶层和工人阶层家庭的比较研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2018(4):101-113+175.

[17] 邵宜航,张朝阳.关系社会资本与代际职业流动[J].经济学动态,2016(6):37-49.

[18] HARACKIEWICZ J M , CANNING E A , TIBBETTS Y , et al. Closing achievement gaps with a utility-value intervention: Disentangling race and social class[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2016, 111(5):745-765.

[19] 宁越敏,李健.泛长三角地区城镇化的机制、模式与战略[J].南京社会科学,2009(5):8-14.

[20] RAO,NITYA.Migration,mobility and changing power relations:Aspirations and praxis of Bangladeshi migrants[J]. Gender,Place & Culture,2014,21(7):872-887.

[21] SEO,Seonyoung,SKELTON Tracey.Regulatory migration regimes and the production of space:The case of Nepalese workers in South Korea[J].Geoforum,2017,78(1):159-168.

[22] DRIBE M, SVENSSON P.Changing migration patterns and social mobility in Southern Sweden[J/OL].c.1815- 1895., 2016,Microsoft Word-drisve_ieha2006_txtslut. doc.http: //www.helsinki.fi/iehc2006/papers1/Dribe.pdf.

[23] 杨宜勇.城市化创造就业机会与城市就业空间分析[J]. 管理世界,2000(2):121-128.

[24] 宋健,白之羽.城市青年的职业稳定性及其影响因素——基于职业生涯发展阶段理论的实证研究[J].人口研究,2012,36(6):46-56.

[25] 焦武. 中国国际收支经常账户与资本金融账户关系研究:1981—2007 [J].统计研究,2010(12):80-87.

[26] 李路路,朱斌.当代中国的代际流动模式及其变迁[J].文化纵横,2015(5):14.

[27] 侯利明,秦广强.中国EGP阶层分类的操作化过程——以中国综合社会调查(CGSS)数据为例[J].社会学评论,2019(2):16-26.

[28] CARD D.Using geographic variation in college proximity to estimate the return to schooling[J].NBER Working Papers,1993.

[29] HALL R E,JONES C L.Why do some countries produce so much more output per worker than others?[J]. The Quarterly Journal of Economics,1999,114(1):83-116.

[30] 王国霞.中国农村人口省际省内迁移机制研究[J].经济管理,2008(8):85-90.

[31] 陆铭,高虹,佐藤宏.城市规模与包容性就业[J].中国社会科学,2012(10):47-66,206.

[32] 李强,唐壮.城市农民工与城市中的非正规就业[J].社会学研究,2002(6):13-25.

Is migration profit to social class change?

PENG Huimei1, HU Lian2, HUANG Zhendong2

(1. School of Economic and Management, Bengbu University, Bengbu 233030, China; 2.School of Economics, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China)

Based on the 2016 Chinese family tracking survey (CFPS) data, this paper analyzes the internal mechanism of migration and its impact on social class changes. The results show that: migration can promote the rise of social class; "learning by doing" and urban scale economy effect are important mechanisms for migration to affect individual social class; migration can effectively promote upward social class mobility of migrant population, but there are heterogeneity differences in the impact on intergenerational social class mobility; in the case of simultaneous migration of fathers and children, migration is not conducive to the promotion of intergenerational social mobility; urban development has certain restrictions on the social class changes of migrants. The policy suggestions put forward in this paper are to improve the social security level of migrants, to allow migrant population and local population to enjoy equal public services, to share the fruits of economic growth equally, and to promote class mobility in China.

population migration; changes in social class; learning by doing; economies of scale effect

C912.6

A

1009–2013(2020)03–0042–09

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2020.03.006

2020-04-10

教育部规划基金项目(19YJAZH031);国家社会科学基金后期项目(19FJYB051)

彭惠梅(1979—),女,四川眉山人,讲师,主要研究方向为区域发展。

责任编辑:黄燕妮

——基于人力资本传递机制

——基于城郊农村的调查

——基于反向社会化理论的实证研究