信任对个体创业影响的内在机制与群体差异——基于2016年中国劳动力动态调查数据

刘琪,秦帅

信任对个体创业影响的内在机制与群体差异——基于2016年中国劳动力动态调查数据

刘琪1,秦帅2

(1.华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642;2.中山大学 现代会计与财务研究中心/管理学院,广东 广州 510275)

基于2016年中国劳动力动态调查数据,分析了信任对个体创业影响的内在机制与群体差异。研究结果表明:信任能显著促进个体创业,信任每提高一个标准差,个体创业的概率将提升1.03个百分点;使用外出就餐频率作为获取信息的代理变量,借钱和提供生意的人数作为社会支持的代理变量,企业的规模与利润作为合作的代理变量,发现信任能通过促进信息传递、获得社会支持与鼓励合作三个内在机制促进个体创业;信任对个体创业影响具有群体差异,按户籍划分,信任仅能显著促进农业户籍人口创业,按创业地区划分,信任对个体创业的促进作用仅在农村地区显著,按创业经历和动机划分,信任更有助于促进个体首次创业和机会型创业。

信任;个体创业;影响机制;群体差异

一、问题的提出

创业活动是国家经济增长的重要动力,也是解决社会就业难题的重要渠道[1]。在我国经济进入“新常态”的背景下,激发和保护企业家精神,鼓励更多社会主体投身创业显得尤为重要。党的十九大报告和2020年政府工作报告多次提及社会创业问题,并对创业带动就业、保障民生的作用进行了高度肯定,提出要“鼓励创业带动就业,提供全方位公共就业服务,促进高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业创业”。与西方不同,中国的商业活动深嵌于人际关系之中,呈现出“关系资本主义”的特征[2,3],人们从事创业活动时会更加依赖社会资本的支持[4]。而在社会资本的形成与发展过程中,信任充当了最基本的“黏合剂”,构成了社会网络与社会资本的最核心要素[5,6]。Arrow指出,所有商业交易的背后都蕴含着信任成分[7]。因此,在创业研究领域中,有越来越多的学者关注到了信任的重要作用。

对于信任与创业的关系,已有研究主要从交易成本、资源配置、企业家精神三个角度进行了阐释。在交易成本方面,Luhmann认为信任是一种降低日常生活复杂性的机制,有了信任意味着并非所有的业务关系都必须通过建立合同才能得到执行[8]。信任能增加合作规范,减少创办与运营企业的相关成本[9],同时也有助于将具有共同利益的双方绑定至长期而密切的关系中,从而有助于增强企业的持久性[10]。就资源配置而言,信任作为一种社会资本,能帮助创业者获取创业过程中必不可少的资源[11]。Greve等认为信任形成的社会网络有助于帮助创业者获得物质与情感方面的援助,支持创业者建立更广泛的业务关系[12]。Portes等发现信任决定了移民获取物质和人力资本的能力,因此与移民的创业决策有着密切关系[13]。还有研究强调了信任对企业家精神的作用机制。Newton认为信任可以高度容忍不确定性和冒险精神,减轻人们对失败的恐惧感,这些对于创业者至关重要[14]。Turkina等指出,一个对他人信任程度较高的人,更容易与他人展开合作,能放心地将事务交付给合作伙伴,因此更有可能开展冒险的创业活动[15]。此外,也有观点认为信任会对创业产生负面影响。如 Welter指出,信任会以关系惯性、盲目信任与过度信任的形式表现出其“阴暗面”,由此形成排他性网络,导致某些群体享有特权,从而阻碍宏观层面的创业发展[16]。Sohn等认为,尽管信任能促进美国的创业精神,但这一结论并不适用于一些发展中国家,原因可能在于发展中国家对产权保护的力度不足[17]。

文献梳理可以发现,目前对信任与创业二者关系的研究多从企业或宏观视角展开,从微观个体角度探讨信任与创业关系的研究仍很有限;对于二者之间的关系并未形成共识;鲜有文献对其中的内在机制和群体差异进行系统梳理。鉴于此,笔者拟基于2016年中国劳动力动态调查数据,分析信任对微观个体创业影响的内在机制与群体差异。

二、理论分析与研究假设

创业不仅是一种结果,更是一个动态过程。按照创业流程可以细分为机会把握、资源积累和管理经营三个阶段[18]。本研究将从这三个阶段分别探讨信任对个体创业影响的内在机制。

1.机会把握阶段

有效识别新的市场机会是创业的第一阶段。Shane等认为,创业可以被理解为对机会的识别、挖掘并最终将其转化成市场价值的过程[18]。而影响机会识别的关键因素正是获取有效信息。在不完全竞争市场中,创业者正是利用了市场信息的不对称获得了资本与利润[19]。因此,拥有他人所不知道的信息,并了解其中的价值,是创业机会的重要来源。

研究表明,对他人具有较高信任感的人往往能与多种类型的人进行交往,也更能接受他人与自己的不同[20]。在人与人的交往中,这类人更乐意与他人分享有用信息,也更容易采纳他人的建议[21]。相反,对他人信任程度较低的人在人际交往中更谨慎,一方面他们可能不愿与他人倾诉自己的想法,另一方面也常对他人所说的话持怀疑态度。因此,这两类人群对信息的处理方式有很大不同。对他人信任程度较高的人,其观察性学习与交流创业想法的机会更多,他们不仅能将自己获取的信息分享、传播给他人,也能通过倾听他人的想法与经验,对有价值的信息加以过滤,从而能更有效地识别出潜在的创业机会。据此,提出以下假设:

H1:信任能通过增加信息传递促进个体创业

2.资源积累阶段

在发现新的市场契机后,资源积累同样是创业过程中的重要环节。在资源积累阶段,创业者通常面临两大困境:一方面,融资难是制约创业的首要因素,一些企业家由于缺乏抵押产品和良好的信用记录而无法进入正规金融市场;另一方面,企业的后续运转也离不开基于人际关系网络所带来的各类商业资源,而新创企业在成立之初常由于缺乏商业资源而在市场竞争中处于劣势。此时,信任不仅可通过民间借贷或风险共担协议来支持创业[17,22],同时也是创业者获得各类资源支持的重要媒介[23,24]。正如Sensenbrenner等所指出的,非正式制度是经济活动中的一种重要支持机制,它可以提供非正式借贷、声誉担保以及实现资源共享[25]。通过与他人建立起信任关系,创业者可以较为轻易地筹得启动资金,并能在创业过程中与他人实现资源互换,享受社会网络中各种资源提供的便利。因此,相互信任能够促进个体间的良性互动,带来更好的人际关系,从而为创业者获得更多社会支持[26]。反之,如果一个人对满足其生存需要的各种对象都持怀疑态度,那么他就难以利用相关资源来维持自身的生存[27]。据此,提出以下假设:

H2:信任能通过获得社会支持促进个体创业

3.成长管理阶段

企业创立后,如何维持运营并获利,成为企业成长管理阶段的重心。这一阶段要求创业者具备良好的组织协调能力,善于选择自己的合作伙伴并信赖他们[28]。信任作为一种健康的交往态度,有助于促进双方的沟通与交流,克服可能的分歧与争端,促成相互协作的关系[27]。在合作过程中,信任还能减少机会主义行为,克服不确定性与风险[29,30]。在信任的作用下,一些规章制度中没有提及的部分最终会转化为共同知识、协调行动和集体决策,从而起到降低监督和执行成本的作用[31]。

创业是一项高风险、具有不确定性的活动,往往需要创业者对内能组建团结的创业队伍,对外能与商业伙伴维持合作关系[32],这些都离不开以信任为基础的合作精神。有了信任,创业团队能在风险分担、产品研发与技术创新方面更好地开展分工与合作,也就能为企业生存与发展提供良好保障[33]。据此,提出以下假设:

H3:信任能通过鼓励合作促进个体创业

三、数据来源与变量选择

1.数据来源

本研究的样本来源于中山大学社会科学调查中心开展的2016年中国劳动力动态调查数据(CLDS),该数据以15~64岁的劳动力为调查对象,采用多阶段、多层次、与劳动力规模成比例的概率抽样方法,其调查范围覆盖中国29个省市区,样本规模为401个村居,14 226户家庭,21 086个个体,具有广泛的代表性。为保证研究结果的准确性和可靠性,剔除掉目前无工作和关键变量缺失的样本,并对家庭人均收入、家庭人均借出金额、家庭人均借入金额等连续变量在1%的水平上进行双缩尾处理。

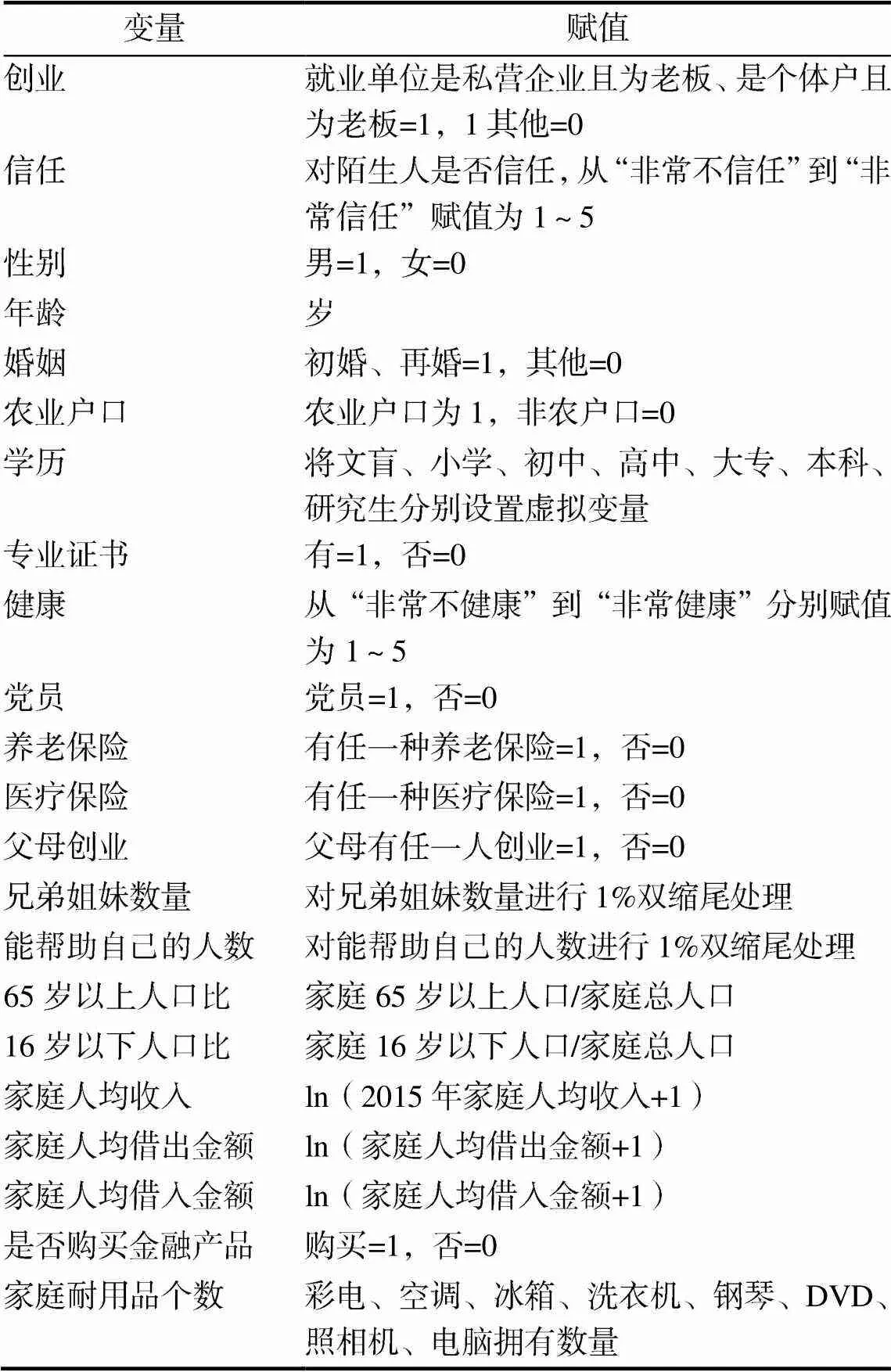

2.变量选择

(1)被解释变量。本研究的被解释变量是创业。对于创业人群的界定,学界尚存争议。笔者依据“就业单位”和“是否是老板”对创业者作出界定。根据问卷中“您最近的这份工作,所在单位类型是什么”这一题项,将选择“私营企业”或“个体工商户”,并且在问题“您是当前所在单位的老板还是雇员”中选择“老板”的人视为创业者。在稳健性检验中,用替换后的方法对创业者重新作出界定。

(2)解释变量。由于本研究主要想考察个体对他人的普遍信任,而非仅仅是建立在亲缘、血缘、地缘关系上的特殊信任,因此,依据问卷中的题项“对于陌生人,您的信任程度怎么样?”来衡量个体的信任感。

(3)控制变量。本研究借鉴周广肃、胡浩等的文献[20,34],从个体特征、社会网络、家庭经济状况三个方面选取可能影响个体创业的变量作为控制变量。个体特征主要包括性别、年龄、婚姻、户口、学历、是否有专业证书、健康程度、政治身份、参与保险的情况等。社会网络方面包括父母是否创业、兄弟姐妹数量以及能帮助自己的朋友个数。家庭经济方面则包括老年人和儿童抚养比、家庭人均收入、家庭借贷数额、是否购买金融产品以及家庭使用耐用品个数等。此外,为排除地区资源禀赋和文化差异的影响,进一步控制了省份虚拟变量。具体变量定义如表1所示。

表1 变量及其定义

注:对兄弟姐妹数量、能帮助自己的朋友数量、家庭人均收入、家庭人均借出金额、家庭人均借入金额进行了上下1%的Winsorize处理

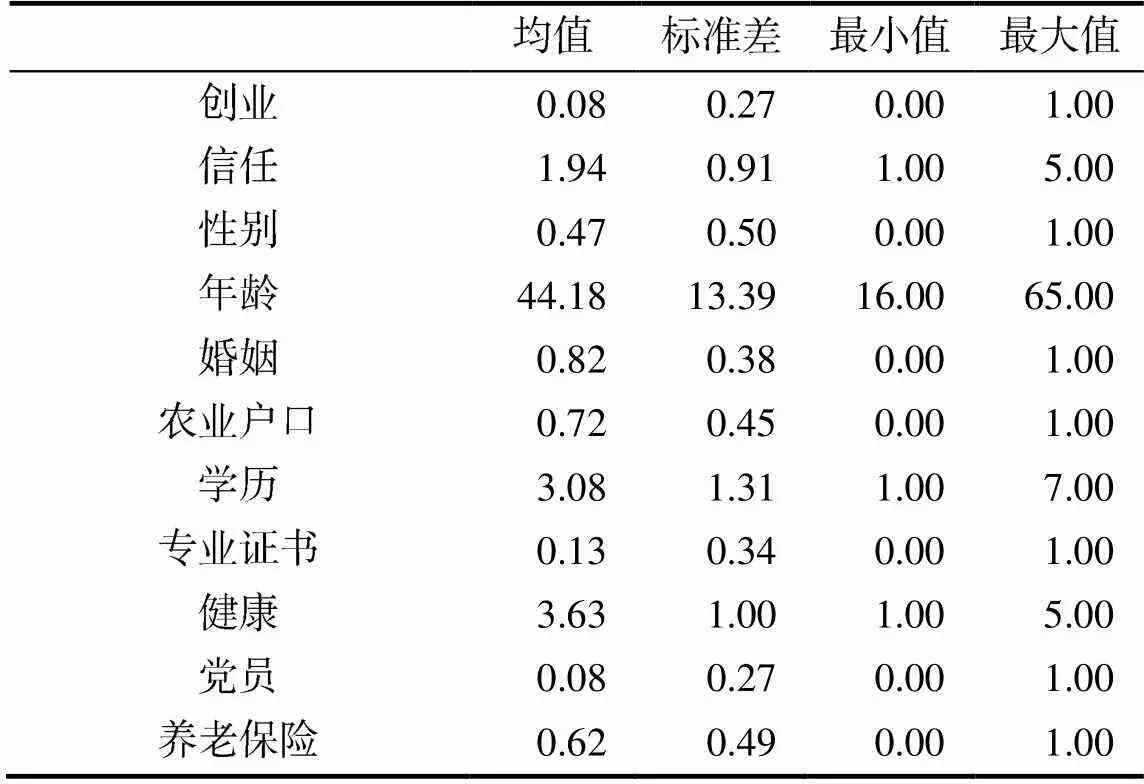

3.样本的描述性统计

样本的描述性统计结果见表2。不难发现,样本中创业人群的比例为8%;信任变量的均值为1.94,表明样本对陌生人的信任水平总体偏低。此外,男性所占比例为47%;样本平均年龄为44岁;82%的人已婚;拥有农业户口的人所占比例为72%;样本平均学历为初中;仅有13%的人拥有专业证书。

表2 样本的描述性统计

表2(续)

四、信任对个体创业的影响及其机制

1.模型设定与基准回归结果

在式(1)中,是被解释变量创业,代表个体当前是否创业;是核心解释变量信任;和ε分别表示控制变量和扰动项。由于被解释变量是二值选择变量,故使用Logit模型进行回归。

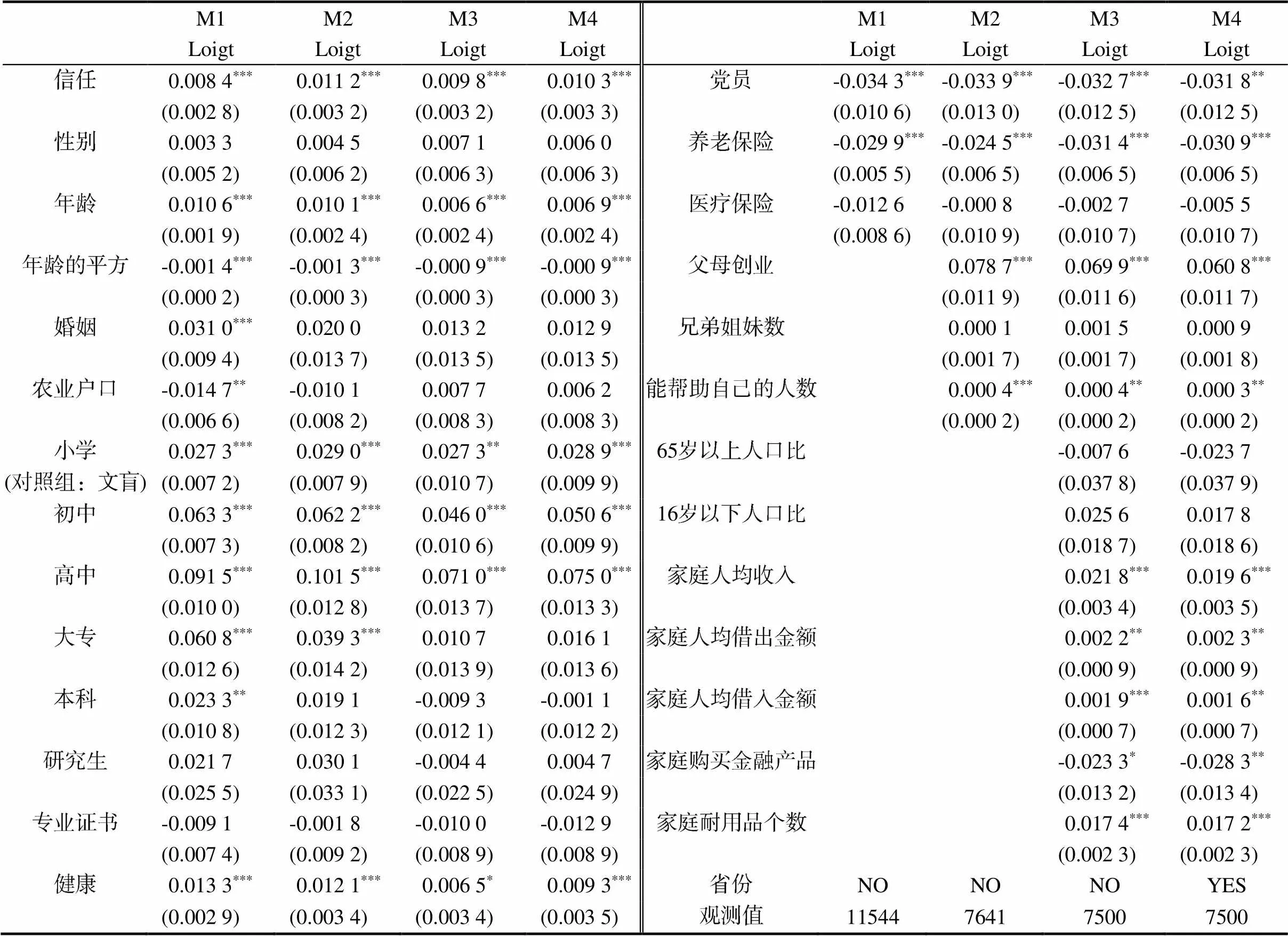

模型的回归结果见表3。在非线性模型中,汇报平均边际效应通常更方便解释。模型1到模型4是全样本依次纳入个人特征、社会网络特征、家庭经济特征和省份等控制变量的回归结果。表3显示,随着控制变量不断增加,信任的显著系数也在逐渐提升。由模型4可知,在加入所有控制变量后,信任能使个体创业的平均概率提升1.03个百分点,且这一结果在1%的水平上显著,表明信任对个体的创业行为能产生积极影响。控制变量的影响以模型4为例进行说明。年龄对创业呈现出“倒U型”的影响;相对于不上学,小学、初中、高中学历均能显著促进创业,但大专及以上学历的人不太可能创业,其原因可能在于受过高等教育的人在劳动力市场上能更轻易地找到工作。此外,健康状况较好、非党员、无养老保险的人更倾向于创业。在社会网络特征中,父母创业和能帮助自己的朋友数量这两个变量的系数显著为正,兄弟姐妹数量则不显著。家庭经济特征中,家庭人均收入、人均借贷数额和所拥有的耐用品数量可以反映家庭的财务实力,其影响系数均显著为正。此外,家庭购买了金融产品的人创业可能性更低,这与本研究的预期结果相反,原因可能是购买金融产品与创业均属于投资活动,因此购买金融产品会导致家庭流动资金减少,进而会对个体创业行为造成挤出影响。

表3 信任对个体创业的影响

注:表中汇报的是平均边际效应而非回归系数。括号内为标准误,***<0.01, **<0.05, *<0.1

2.稳健性检验

本研究采用以下方法对基准回归的结果进行稳健性检验。第一,替换信任的衡量变量,使用个体对家人、亲戚朋友、邻居、同学、同乡、陌生人、一起工作的人、买东西接触的人这八类人群的平均信任值作为信任的代理变量,重新对样本进行回归。第二,重新对创业作出定义,将雇主和自雇者视为创业,务农和受雇者视为非创业。第三,有学者认为从严格意义上讲“自雇”并不等同于创业,因此本研究构造“窄口径”创业,只将雇主视为创业者,其他人视为非创业者。第四,上文的回归中,创业的所占比例较少,此时在Logit模型中会出现大量“=0”的情形,这会造成“稀有事件偏差”。因此同时使用“偏差估计修正法”和“补对数-对数模型”对模型进行对照检验。

使用稳健性检验方法的回归结果如表4所示。模型5至模型9的结果依旧显示,信任的系数始终显著为正,进一步确认了信任对个体创业行为的促进作用。

表4 稳健性检验

注:表中汇报的是平均边际效应而非回归系数。括号内为标准误,***<0.01, **<0.05, *<0.1

3.内生性检验

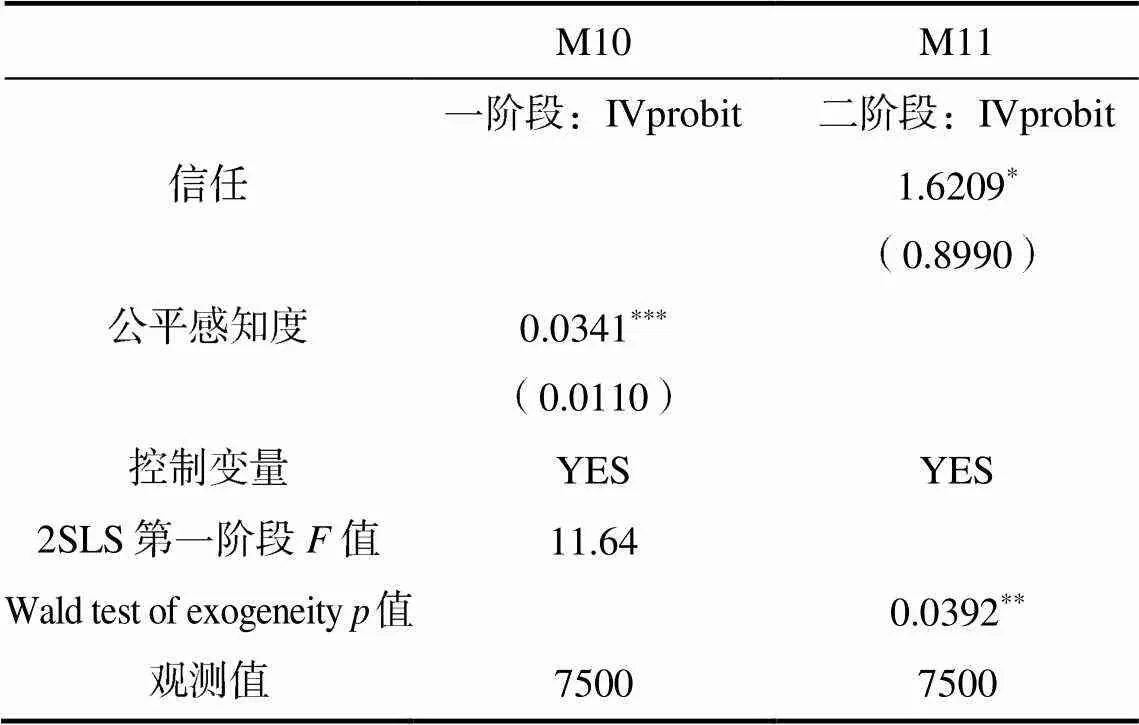

考虑到基准回归中的研究结果可能因遗漏变量、反向因果等问题使得回归结果有偏差,从而影响结果的可信度,因此必须对内生性问题加以讨论。参考杨金龙的做法,使用公平感知度作为信任的工具变量[33]。已有证据显示,一个人的公平感知度与其信任水平密切相关。如李智超等的研究发现,村民对政策执行公平性的评价越高,其基层政府信任的程度越高[35]。才国伟等也证实,一个人越受到公平的对待,其对社会的信任度就会越高[36]。与此同时,没有任何先验理由表明受访者的公平感知度与个体创业行为之间存在直接相关关系。综上,可以认为该工具变量同时满足“相关性”与“外生性”两个条件。具体地,根据题项“您认为您目前的生活水平和您的努力相比是否公平?”将公平感知度从“完全不公平”到“完全公平”分为5个维度,分别赋值为1~5,分值越大意味着公平感知度越高。使用IVprobit模型进行估计的结果见表5。

表5 工具变量回归结果

注:括号内为标准误,***<0.01, **<0.05, *<0.1

为证明“公平感知度”作为工具变量的合理性,本研究采用两阶段最小二乘法进行检验。如表5所示,Wald检验的值小于0.05,故可在5%的水平上认为信任是内生解释变量,因此使用工具变量进行再估计是有必要的。接着检验工具变量的有效性,在第一阶段回归中,工具变量的系数通过了1%的显著水平检验,且弱工具变量检验的统计量值也超过了临界值10,故不存在弱工具变量问题。第二阶段回归结果显示,信任的系数依旧在10%的水平上显著为正,说明在考虑了内生性问题后,信任的提升依旧显著促进了个体创业。

4.影响机制检验

信任究竟是如何促进个体创业的?本研究进一步从信息传递、社会支持与合作机制三方面进行影响机制检验。

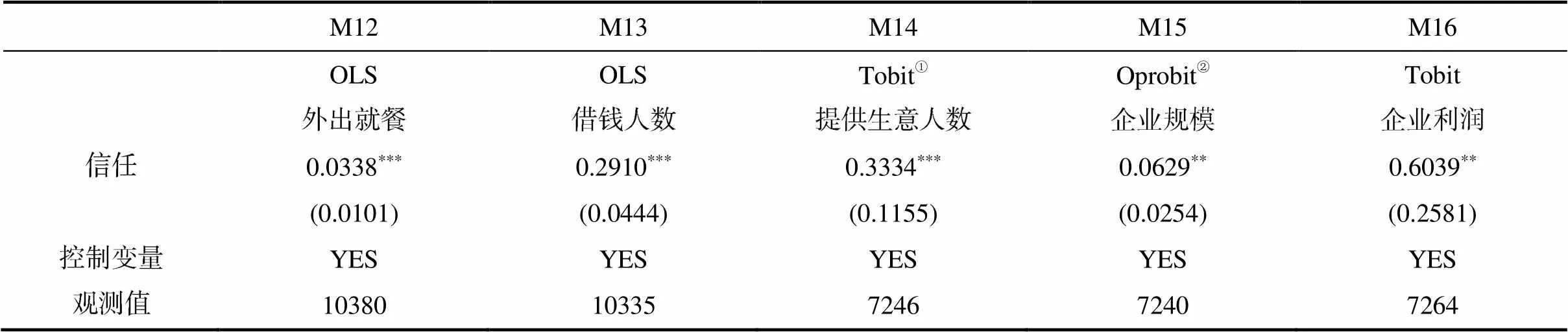

交际应酬是个体获取关键信息的有效渠道,被访者外出交往越多,其与他人互通信息、联络感情的频率越高,信息来源的渠道也越广。本研究对“工作日在外就餐频率”“休息日在外就餐频率”“请人在外就餐频率”“被请在外就餐频率”“陪朋友在外就餐频率”5个相关指标进行降维处理,使用主成分分析法得到“个人外出应酬”的综合指标,使用该指标作为个体获取信息情况的代理变量。该指标数值越大,被访者的信息来源渠道就越广。表6模型12的结果显示,信任对个人外出应酬会产生显著正向影响,该结果证实了H1。

社会支持机制使用个体的民间融资能力与所获得的商业资源进行衡量,分别使用“在关系密切的人中您可以向他借5000元的人数”与“生意开始时主动提供生意的人数”两个变量作为代理变量。这两个变量均可以反映创业者所获得的社会支持的大小。模型13和模型14的结果表明,信任对个体民间融资能力以及所获得的商业资源均产生了正向影响,且在1%的水平上显著。这部分证实了H2。

表6 机制检验

注:括号内为标准误,***<0.01, **<0.05, *<0.1

对于合作机制,根据企业规模与企业利润可以从一定程度上判断一个组织的整合水平以及成员的合作能力[33],故本研究认为这两个变量可作为被访者合作精神的代理变量。具体而言,使用问卷中“生意开始时的投入资金”与“2015年的企业总利润”题项进行衡量。投入资金越多,企业利润越大,意味着个体的合作水平越高。表6中模型15和模型16的回归结果表明,信任对企业规模、企业利润的影响均在5%的水平上显著为正。因此,信任可以通过合作机制影响个体创业,H3得到验证。

五、信任对个体创业影响的群体差异

为了解信任对不同类型创业者的影响,本研究还分不同户籍与创业地点、不同创业经历和不同创业动机对影响的群体差异进行了探讨。

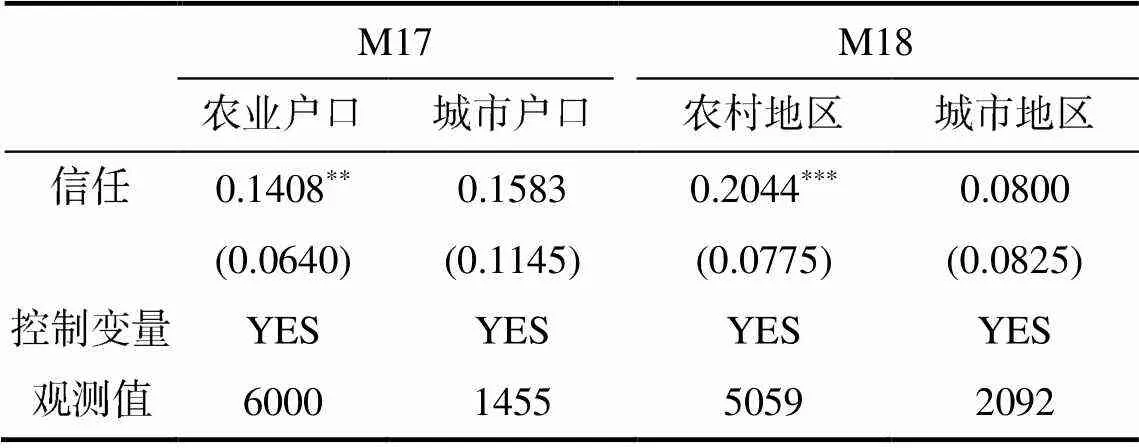

1.不同户籍与创业地点

为考察信任对城乡不同样本的影响,按照人口户籍与人口当前所在地分别对样本进行了分组回归。表7模型17与模型18分别展示了二者的回归结果。模型17显示,信任对农业户口样本创业的影响效果在5%的水平上显著,对城市户口样本的影响不再显著。出现这一现象的原因可能是,相比城市人口,农业户籍人口创业面临着更大的资源与环境约束,此时信任作为一种社会资本,能在促进农业户籍人口的创业中发挥更大的作用。同样地,模型18也显示,信任对创业的影响效果仅在农村地区显著,在城市地区不显著。

表7 信任对不同群体创业的影响:区分户籍与地区

注:括号内为标准误,***<0.01, **<0.05, *<0.1。

2.不同创业经历

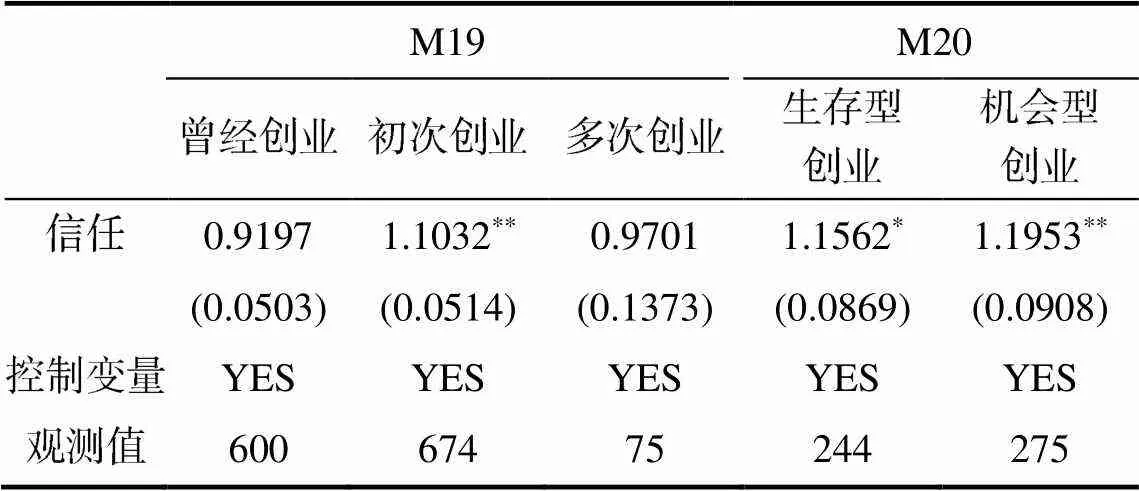

CLDS2016问卷中的“创业过程”板块涉及问题“是否曾经尝试创业”以及“除了现在这次创业是否有过其他创业尝试”。根据这两个问题的回答情况,将样本分为四类:曾经没有尝试过创业,如今也没有创业(简称“从未创业”);曾经尝试创业,但目前没有创业(简称“曾经创业”);曾经没有尝试创业,如今正在创业(简称“初次创业”);曾经尝试创业,如今也在创业(简称“多次创业”)。表8模型19以“从未创业”组为参照组,使用Mlogit模型进行了估计。

表8 信任对不同类型创业的影响

注:表中汇报的是风险几率比而非回归系数。括号内为标准误,***<0.01, **<0.05, *<0.1。模型21和模型22均使用Mlogit模型进行估计。其中,M21是以从未创业的人为参照组;M22以不创业为参照组。

模型19的结果显示,与从未创业的人相比,信任有助于促进个人初次创业,信任每增加一个单位,个体从事初次创业的几率比增加10.3%,且在5%的水平上显著。但对于那些曾有过创业经历的人来说,信任对于促进其再创业无显著影响。原因可能是,没有过创业经历的人由于缺乏被证明的业绩以及市场声誉,往往会面临客户、供应商、投资人以及合作者在认知上的障碍[37]。此时,信任的提高能有效帮助创业者取得初始客户,克服新创企业的认知障碍,使企业顺利开展经营[20,38]。因此,信任对初次创业者的影响更为显著。但对于曾有过创业经历的人而言,信任并不是促使其再创业的主要影响因素。

3.不同创业动机

Reynolds等最早在全球创业观察报告提到了生存型创业(necessity entrepreneurship)与机会型创业(opportunity entrepreneurship)的概念[39]。参考其对这两类创业的定义,根据题项中被访者的创业动机,将选择“抓住好的创业机会”“有好的工作岗位但创业机会更好”视为机会型创业,将选择“没有更好的工作选择”视为生存型创业。表8模型20以不创业为参照组,使用Mlogit模型进行了估计。

回归结果显示,与不创业相比,信任有助于促进个体从事生存型创业和机会型创业,但对机会型创业的影响作用更大。信任每增加一个单位,个体从事生存型创业的几率比会增加15.6%,该结果在10%的水平上显著,而从事机会型创业的几率比会增加19.5%,且在5%的水平上显著。因此可以得出,信任更有利于激发个体从事较高层次的创业③。原因可能在于,生存型创业是创业者没有更好的工作选择而从事的一种创业活动,作为一种较低层次的创业,生存型创业对创业者信息接收、社会资源以及团队合作等方面的要求较低,因此信任的提升对生存型创业的激励作用较为有限。与生存型创业不同,机会型创业是创业者为了追求某个商业机会而从事的一种活动,其对创业者的机会识别能力、获取网络资源的能力和团队合作能力均提出了更高的要求。此时,信任便能通过信息传递、社会支持以及合作机制有效促进机会型创业。

六、研究结论与启示

本研究主要关注信任对微观个体创业行为的影响,并探究了其具体影响机制和群体差异。主要结论如下:信任对个体创业行为有显著正向影响,一个人对陌生人的信任程度越高,其选择创业的概率就越大;信息传递、社会支持和合作机制是信任影响个体创业的重要渠道;信任对农村样本创业的影响效应更大,无论是按户籍还是按当前所在地区进行分类,均显示信任仅能促进农业户籍人口或农村地区的创业,对城市户籍人口或城市地区的创业无显著影响;信任能有效促进个体的初次创业,但对鼓励有过创业经历的人再创业则没有显著影响;与不创业相比,信任对生存型创业与机会型创业均有显著正向影响,但对更高层次的机会型创业的促进作用更大。

研究结论主要有如下政策启示:

在当前经济发展面临诸多不确定因素的背景下,人际关系中的信任因素为促进个体创业、解决就业难题提供了新思路,这对于优化创业环境、激发民营经济的发展活力具有较强的启示意义。在制度层面上,应积极完善诚信建设长效机制,建立健全社会信用体系和全国互通的法人、个人信用查询平台,降低社会交往中信用信息的不对称,并提高失信成本。在文化层面上,应加速建设普遍信任文化,大力开展诚信道德教育,弘扬社会文化中积极有益特别是关于社会信任的部分,综合运用学校教育、媒体舆论、家庭家训和宗族规范等多种手段培育社会诚信氛围,增强法人、个人诚信守信的自觉性。通过运用信用激励和约束手段,促进市场主体依法诚信经营,营造良好的营商环境,不断释放大众创业的活力。

另外,政府应加快构建大众创业万众创新支撑平台,优化信息、劳动、知识、技术、管理、资本等资源的配置方式。首先,加快信息资源开放共享,为创业者提供跨行业、跨学科、跨地域的线上交流和资源链接服务,促进创业信息的有效流动,实现个人创业与社会需求的有效对接。其次,稳健发展众筹,借助互联网平台优势拓展创业者的投融资新渠道。通过政府和公益机构支持、企业帮扶援助、个人互助互扶等多种方式,整合利用分散闲置社会资源,为创业者提供更多社会支持。再次,加强创业创新资源共享与合作,降低创业成本。通过生产协作、开放平台、共享资源、开放标准等方式,带动上下游小微企业和创业者共同发展。

注释:

① 对于大量未创业的人而言,提供生意的人数变量取值为0,因此参考周广肃[20]的做法,使用Tobit左侧截断模型进行估计。模型16同理。

② 将投入资金数额分为0、0~5000、5000~10000、10000~50000、50000~100000、100000~500000、500000~1000000、1000000以上,故使用Oprobit模型进行估计。

③ 本研究还对自雇型创业与雇主型创业进行了划分,结果同样表明,信任对雇主型创业的促进作用更大。

[1] Banerjee A V,Newman A F.Occupational choice and the process of development[J].Journal of Political Economy,1993,101(2):274-298.

[2] Boisot M,Child J.From fiefs to clans and network capitalism:Explaining China's emerging economic order[J].Administrative Science Quarterly,1996,41(4):600-628.

[3] Sheng S,Zhou K Z,Li J J.The effects of business and political ties on firm performance:Evidence from China[J].Journal of Marketing,2011,75(1):1-15.

[4] 梁爽,张海洋,平新乔,等.财富,社会资本与农户的融资能力[J].金融研究,2014 (4):83-97.

[5] Anderson A R,Jack S L.The articulation of social capital in entrepreneurial networks:A glue or a lubricant?[J]. Entrepreneurship &Regional Development,2002,14(3):193-210.

[6] 张维迎.信息,信任和法律[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2003.

[7] Arrow K J.The limits of organization[M]. New York:WW Norton & Company,1974.

[8] Luhmann N. Familiarity,confidence,trust:Problems and alternatives[J].Trust:Making and breaking cooperative relations,2000(6):94-107.

[9] Etayankara M,Saurav P.Informal institutions and international entrepreneurship[J].International Business Review,2016,19(1):85-101.

[10] Davidsson P,Honig B.The role of social and human capital among nascent entrepreneurs[J].Journal of Business Venturing,2003,18(3):301-331.

[11] Packalen K A.Complementing capital:The role of status,demographic features,and social capital in founding teams' abilities to obtain resources[J]. Entrepreneurship Theory & Practice,2007,31(6):873-891.

[12] Greve A,Salaff J W. Social networks and entrepreneur- ship[J]. Entrepreneurship Theory & Practice,2003,28(1):1-22.

[13] Portes A,Guarnizo L E.Tropical capitalists:US-Bound immigration and small-enterprise development in the dominicanrepublic[M].Colorado: Westview,1990.

[14] Newton K.Social capital and democracy in modern Europe[J].Social Capital and European Democracy,1999(3):3-22.

[15] Turkina E,Thi M T T.Social capital,networks,trust and immigrant entrepreneurship:A cross-country analysis[J]. Journal of Enterprising Communities:People and Places in the Global Economy,2013,7(2):108-124.

[16] Welter F.All you need is trust? A critical review of the trust and entrepreneurship literature[J].International Small Business Journal,2012,30(3):193-212.

[17] Sohn K,Kwon I.Does trust promote entrepreneurship in a developing country?[J].The Singapore Economic Review,2018,63(5):1385-1403.

[18] Shane S,Venkataraman S.The Promise of entrepreneur- ship as a field of research [J].Academy of Management Review,2000(1):217-226.

[19] Kirzner L.Competition and entrepreneurship[M]. Chicago:University of Chicago Press,1973.

[20] 周广肃,谢绚丽,李力行.信任对家庭创业决策的影响及机制探讨[J].管理世界,2015 (12):121-129.

[21] 霍鹏,张静宜,彭楚乔,等.社会互动与信任对农民参与“新农保”行为的影响研究——基于 CGSS2010 调研数据的实证分析[J].农业技术经济,2016 (6):68-76.

[22] 李新春,潮海晨,叶文平.创业融资担保的社会支持机制[J].管理学报,2017,14(1):55-62.

[23] 李文金,蔡莉,安舜禹,等.关系对创业企业融资的影响研究——基于信任的解释[J].数理统计与管理,2012,31(3):491-498.

[24] 蒋剑勇,钱文荣,郭红东.社会网络、社会技能与农民创业资源获取[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2013,43(1):85-100.

[25] Sensenbrenner P J.Embeddedness and immigration:Notes on the social determinants of economic action[J]. American Journal of Sociology,1993,98(6):1320-1350.

[26] Kim P H,Aldrich H E.Social capital and entrepreneur- ship[J].Foundations and Trendsin Entrepreneurship,2005,1(2):55-104.

[27] 杨国荣.信任及其伦理意义[J].中国社会科学,2018 (3):45-51.

[28] Ronstadt R.Entrepreneurship:Text,Cases and Notes[M]. Massachusetts:Lord Publishing,1984.

[29] 王艳,李善民.社会信任是否会提升企业并购绩效?[J].管理世界,2017 (12):125-140.

[30] Yu Y,Li M,Li X,et al.Effects of entrepreneurship and IT fashion on SMEs’ transformation toward cloud service through mediation of trust[J]. Information & Management,2018,55(2):245-257.

[31] 徐志刚,张森,邓衡山,等.社会信任:组织产生、存续和发展的必要条件?——来自中国农民专业合作经济组织发展的经验[J].中国软科学,2011(1):47-58.

[32] Morrison E W.Newcomers’ relationships:The role of social network ties during socialization[J].Academy of Management Journal,2002,45(6):1149–1160.

[33] 杨金龙.社会信任提升有益于农业转移人口创业吗——基于中国综合社会调查(CGSS)数据的实证分析[J].吉林大学社会科学学报,2018(5):81-91.

[34] 胡浩,王海燕,张沛莹.社会互动与家庭创业行为[J].财经研究,2018,44(12):31-43.

[35] 李智超,孙中伟,方震平.政策公平、社会网络与灾后基层政府信任度研究——基于汶川灾区三年期追踪调查数据的分析[J].公共管理学报,2015(4):47-56.

[36] 才国伟,吴华强.进取、公平与社会信任[J].经济管理,2016(1):62-72.

[37] Aldrich H E,Fiol C M . Fools rush in? The institutional context of industry creation[J]. Academy of Management Review,1994,19(4):645-670.

[38] MaxwellA L,Moren L.Trustworthiness:A critical ingredient for entrepreneurs seeking investors[J]. Entrepreneurship Theory & Practice,2011,38(5):1057-1080.

[39] Reynolds P D,Camp S M,Bygrave W D,et al.GEM global entrepreneurship report,2001 summary report[R]. Kansas City:Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership at the Ewing Marion Kauffman Foundation,2001.

Internal mechanism and group differences of the impact of trust on individual entrepreneurship: Based on the 2016 China labor force dynamic survey data

LIU Qi1,QIN Shuai2

(1.College of Economics & Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642; 2.Center for Accounting, Finance and Institutions/Business School, SunYat-sen University, Guangzhou 510275)

Based on the data of CLDS2016, this article analyzes the internal mechanism and group differences of the impact of trust on individual entrepreneurship. The results show that: trust can significantly promote individual entrepreneurship. For every standard deviation increase in trust, the probability of individual entrepreneurship will increase by 1.03 %.. Adopting the frequency of dining out as the proxy variable of information acquisition, the number of people who borrow money and provide business as the proxy variable of social support, and the size and profit of enterprises as the proxy variable of cooperation, the article finds that trust can facilitate individual entrepreneurship through its internal mechanism of information transmission, obtaining social support and encouraging cooperation. Group differences can be found in the influence of trust on individual entrepreneurship. In terms of household registration, trust can only significantly promote the entrepreneurship of agricultural population. According to entrepreneurial region, the facilitaion of trust in entrepreneurship is merely significant in rural areas. In regards to entrepreneurial experience and motivation, trust is more conducive to promoting individual initial entrepreneurship and opportunistic entrepreneurship.

trust; individual entrepreneurship; impact mechanism; group differences

F201

A

1009–2013(2020)03–0026–09

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2020.03.004

2020-04-20

国家自然基金项目(71662009);海南省哲学社会科学规划课题(HNSK(YB)17-4)

刘琪(1991—),女,河南郑州人,博士研究生,主要研究方向为创业。

责任编辑:曾凡盛