成都明代遗迹考略

摘 要:四川明史因为文献和实物相对缺失的原因,到目前为止给人比较模糊的概念,亟待有人去研究和梳理。成都作为四川的首府,在遗址、地名、文献与传说等方面,仍然保留了大量明代遗迹,将之逐一考证,可以部分勾勒出明代成都的形象。如标志性建筑明蜀王府遗址、明蜀王陵群等;地名则有静居寺、龙泉驿、沙河堡、军屯等;文献有升庵全集、明蜀王文集等;传说有锦城十景、张献忠沉银、僖王事迹等。它们可以填补四川明史研究的一些空白,确认成都在明代是边地的概念;蜀府在明代是树造成都、实现四川融入“大一统”国家的核心力量。如果再深入考证诸如“忠贤文化”“大一统”理念,将来还能为成都的文化发展提供助力。

关键词:明代成都;明蜀府;大一统;核心力量;四川明史

成都作为中国自战国时期建立以来,从未改名的历史文化名城,对它的研究,目前就明代一段相对薄弱。近年在市中心天府广场北侧体育中心附近进行文物勘探时,挖掘出大量古代遗迹,其中以明蜀王府的建筑基础和道路遗址最为清晰完整,勾起许多成都人对这一标志性建筑的回忆。可惜明末清初连绵战乱,成都作为主要的争夺地,导致人口锐减,文献也被焚烧殆尽。后来的“成都人”大部分是清初随“湖广填四川”移民潮来的新移民,他们在重构成都的社会文化时,将很多明代遗迹和传说湮没在历史的尘埃之中,给人以模糊的感觉。经过梳理,成都明代遗迹众多,但保存不好且呈零星分散状态;加之四川明史研究长期处于“失语”的状态,从而使四川明史没有让人形成整体印象。下面将成都现存明代遗迹分成重要遗址,特色地名,文献与传说三部分来叙述,以期部分弥补四川明史的缺失。

一、成都重要的明代遗址

明代蜀王府遗址是成都最重要的明代遗迹,其他遗址还有国家重点文物保护单位明蜀王陵群、新都升庵祠及桂湖公园、新津观音寺。明代遗址中内容丰富的还有成都东郊龙泉山脉最高峰长松山的楠木林,龙泉山东麓的石经寺大雄宝殿,成都西面崇州的古寺,大邑的圆通寺和开化寺等。

成都老人对市中心的“皇城坝”印象深刻。成都著名文人李劼人先生回忆:“明代蜀王府的规模很大,几乎占去了当时成都城内总面积的五分之一,达38万平方米。北起骡马市街,南至红照壁街,东至西顺城街,西至东城根街。藩府有两道城墙,内城之中有十几座宫殿,内城之外、夹城之内为园苑。外城外是御河,河上有三道拱桥。再南又有大桥三道,跨于金河之上两侧。整个宫殿坐北朝南,建筑巍峨雄伟,金碧辉煌。园林景致优美,亭台楼阁,小桥流水,鸟语花香,简直就是人間仙境。其中的‘菊井秋香被誉为当时成都的八大景观[1]之一。宫城前面有三道门洞。门外是广场和宽100余尺的御道。与门洞正对。在600余米处,是一堵20余丈长、3丈来高的砖影墙,因为它是红色的,所以名为红照壁。在门洞外250米左右的东西两侧,各有一座亭子,是王宫的鼓吹亭,东亭名为龙吟,西亭称作虎啸”[2]。事实上,成都老人口中的和清末民国初年照片中的皇城坝,并不是真正的明蜀王府。明朝的蜀王府材质上大量使用楠木和琉璃构件,功能上是作为蜀藩王及郡王起居和行政之所,规模和气势是按照朱元璋“蜀之为邦,在西南一隅,羌戎所瞻仰,非壮丽无以示威仪”[3]的政治意图所修建,是明朝西南地区的地标性建筑。可惜清朝顺治三年(1646年),张献忠在撤离成都前,故意放一把大火将蜀王府全部烧掉。清朝在成都稳固政权后,将原址修建成贡院,除轮廓外,内部的材质和功能都跟明蜀王府相去甚远,只是其格局依稀让人感觉其当年的壮丽。现在新发掘的遗址有一部分就是真实的明蜀王府基础。

成都市郊东北凤凰山、东面丘陵、东南黄龙溪附近,零星分布着明蜀王(十二位蜀王和一位世子)的十三座寝园,另外还有一些郡王和王妃的墓,现在统称为国家级文物保护单位——明蜀王陵[4]群。现在王陵地面按规制大约占地六十亩的设施已经不复存在,唯有发掘完成的地宫可以开放。坐落于东郊十陵镇青龙湖畔正觉山的第三任蜀王僖王朱友壎(1409—1434)的地宫,格局就是浓缩的蜀王府,刚出土时雕梁画栋非常华丽,被称为“中国最精美的地下宫殿”,出土的陶俑是成都博物馆的特色藏品。第一任蜀王世子朱悦熑(1388—1409)先于第一任蜀王,被朱棣称赞为“宗室最贤”的献王朱椿(1371—1423)过世,享用了其父自己准备的地宫,规制大体与僖王地宫类似,非常奢华,出土成队的陶俑栩栩如生,现收藏于四川博物院。后来朝廷力倡节俭,规定藩王墓为夫妻合葬墓。从第四任蜀王和王朱悦(1396—1461)之后,蜀王墓的地宫更为简朴,这从搬迁到僖王地宫左后侧的第八任昭王朱宾瀚(1480—1508)地宫可以看出。青龙湖西侧还有一处未开放的,被御赐“忠孝贤良”坊的著名贤王,第九任蜀成王朱让栩(1500—1548)的地宫,当年修建东风渠时就为其而改道。目前青龙湖景区就集中了三座明蜀王的地宫,以及一些王妃和太监墓,并在这里成立了明蜀王陵博物馆,除清理后的地宫外,还陈列有部分出土的陶俑。其他的寝园暂时还未发掘。笔者实地考察,感觉地面轮廓比较清晰的是第七任蜀惠王朱申鑿(1458—1493)的寝园。

国家级文物保护单位新都升庵祠和桂湖公园,代表了明代成都科举文化的高峰。杨慎(1488—1559),字用修,号升庵,是明代四川唯一的状元,《明史·杨慎列传》评价其为“明世记诵之博,著作之富,杨慎为第一”,新都关于他的传说非常多。杨家四代人连续出了七位进士,其中杨慎之父杨廷和出任明代官职最高的首辅、位极人臣。新都杨氏蛾蛾坟出土的丝织品非常精美,也是四川博物院的特色藏品之一。

国家级文物保护单位新津观音寺有明代绘制的佛教十二圆觉壁画。其保存完好,人物造型线条流畅,比例匀称,丰满细腻,神态端庄,堪与北京法海寺和山西永乐宫壁画媲美。其中的清静慧菩萨最为精致。菩萨身披薄如蝉翼的轻纱,透过轻纱可见肌肤的丰润和衣饰的优美。每幅壁画下角都有供养人的画像,这是比较特殊的明代风俗。观音殿内明代塑像完成于明成化十八年(1482年),造型生动准确,呼之欲出。其中尤以大型壁塑“飘海观音”最为精美,被许多地方塑像时视为标准模板加以引用。在新津下游,岷江与府河汇合处的“江口古战场遗址”是2017年度全国十大考古新发现之一,共发现文物42000余件,从金银器的角度见证了明代成都的繁荣。

长松山是成都东门和龙泉山脉的最高峰,《古今集记》载:“锦楼在龟城上,前临大江,下瞰井邑。西眺雪岭,东望长松”,这里是成都东门的地标,明史文化内涵也很丰富。长松山有著名的八景——“千年银杏、万顷松涛、普铭大篆、成化丰碑、长脚仙踪、鲁班眢井、长松霁雪、西寨斜晖”。其中与明代相关的是“万顷松涛”和“成化丰碑”。“万顷松涛”是指龙泉山脉唯一的以小叶桢楠为主的原始森林,西面很远的地方都能望见。这片桢楠林得以幸存,一方面是因为楠树和柏树是龙泉山的优势树种,另一方面是蜀府将长松山视为川西风水山而特意保护的。蜀献王入川之始就非常重视,给长松寺的僧人赐米,然后到长松山祭盐井,其《祭盐井》文中有“长松山去城五十里,旧有盐井,四堙废久矣,今遣官命工开掘,煮水为盐,酾酒刲羊,告于有神,用祈灵贶,以资国用。”[5]此外还有民间流传自今的“长松三宝”——千年银杏、万年旱龟、巨蟒。笔者在梳理四川明史的过程中,发现后两者“龟”和“蛇”,实际上代表了明朝皇家的真武信仰。蜀府因此将长松山视为皇家在川西的圣地,在龙泉山遍砍楠木修建蜀王府和寝园时,唯独将长松山这片楠木林保留下来。与之相关的,蜀府重点修建的真武大帝道场是三台县的云台观,而成都府的道纪司设在青羊宫,因朝廷寻访张三丰和在蜀中推行正一派道教,鹤鸣山和青城山的明代道教遗迹很多。

龙泉山东麓的石经寺,至今仍保存有完整的明代所建大雄宝殿。明初高僧楚山绍琦禅师(1404—1473)在石经寺建立根本道场,使这里一度成为全川和全国僧人求法的中心;其本人也被石经寺尊称为祖师。从唐代到清代的一千多年间,四川境内先后有过五大禅宗派系:唐代智诜—无住禅系;宋代昭觉寺圆悟克勤禅系;明代天成寺(石经寺的别称)楚山绍琦禅系;明末清初聚云吹万禅系;始于明末清初、传承至今的双桂堂破山禅系。楚山绍琦禅系在四川佛教史上有承上启下的地位,明蜀王中的和王、定王朱友垓(1419—1463)、怀王朱申鈘(1447—1471)与楚山禅师交情匪浅。他们都曾出资修建石经寺。楚山绍琦禅师曾多次到成都府僧纲司所在地大慈寺办大法会,还为蜀和王、定王举办道场。但他拒绝移锡成都。户科给事中童轩(1425—1498)奉命入川时与楚山和尚有些交道,曾作《赠楚山禅师》,用“掉头不肯事王侯,双树[6]为家老即休”之句称赞其品行。成化十年(1474年),长松寺住持真源大心禅师为其师整理十万字多的《石经寺楚山和尚语录》,详细记录了明代初期四川佛教文化。语录刊印成功后,真源大心又撰写著名的“成化丰碑”记载此事,后成为“长松八景”之一。楚山禅师身后留下肉身和一批石经。石经寺每年冬月十四到三月三的“朝山会”是川西盛会,朝山的内容就是“朝肉身、赏石经”。

崇州古寺原名常乐寺,临近松茂古道。僧人法仁元末兵乱走西藏,皈依大宝法王为徒,洪武初年驻锡崇州常乐寺,藏人多来拜谒。蜀献王巡边时获知消息,特别重视,“蜀藩过江,闻风敬信”[7];然后是一系列优抚政策,如捐资修建寺庙,上奏朝廷后,先得洪武帝朱元璋赐法仁“悟空”法号,后得惠帝朱允炆赐常乐寺“光大严明”匾,之后朝廷又将天下仅有三部的《洪武南藏》之一赐予该寺。与此相关的还有传说中御赐的半幅銮驾。位于常乐寺东北方向的彭州山区,也是蜀府重点关照的地区,蜀和王屡次上奏朝廷,使得松潘大悲寺住持一天智中(楚山绍琦禅师的法孙)被封为国师。“法藏寺,旧名弥陀庵,明成化二年(1466年),诏国师智中优老处也。初,国师住古松州大悲寺,以化洽番彝有功,朝廷闻之,褒以敕诰。景泰四年(1453年)赐银章。天顺元年(1457年)赐银印、金佛等。蜀和王睿赐近水田五十二亩,又为买水田三百八十亩。”[8]蜀府对边地番僧的礼遇在藏人心中树立良好印象,加之蜀府受朝廷之命介入茶马交易后,特别加强了沟通,减少了民族之间的相互猜忌和番人对茶叶“质次价高”的报怨,使得四川明代边境冲突非常少见。另外,蜀府还仿效中央“天子守国门”之举,故意将宗室成员安置在都江堰一带。[9]都江堰博物馆有许多明代蜀府宗室的墓藏品。

大邑县圆通寺又称蜀府禅林,原属蜀府正字管辖。笔者带北京大学历史学系的博士生李思成和复旦大学古籍研究所硕士生张芾两位同学到大邑县圆通寺,找到一块万历十年(1582年)的勘界碑——《西蜀正字山寺碑铭》。这块碑是第十一任蜀端王朱宣圻在位期间(任蜀王时间为1560—1612年)所立。他因为积极支持土地勘界和为朝廷征战提供军饷,受到御赐“忠贤懋著”四字的表彰。其背景是明朝后期,全国出现大量土地兼并和投献,使得政府税赋收入减少。为此,万历初年张居正主导“一条鞭法”,但四川关于这方面的文献记载比较少。该碑高约1.5米,宽约0.7米,厚约0.2米,僅一面有字。虽然缺字甚多,从残留的部分内容,仍然可以看出一些端倪。碑文说:

本府田地□自分封自行开垦,坐落临封州县,多与民界相连……朝廷勘合,为丈田亩,清浮粮,以苏民困事……各掌印官查得本卫各所原无屯田,临近州县田土,委系本府王庄于分封时自行开垦……长史司移文,两院批行布政司,转行崇、汉、成、华等二府三州县查勘田俱标界线……[10]

由碑文可知,蜀府的态度,一方面声明主要的土地来源于“分封自行开垦”,另一方面又以实际行动支持国家政策,将投献的土地重新勘界,划清了属于王府的圆通寺与周围民田的界限,使投献土地的税赋重归官府。这与当时全川和全国各地普遍树立的清丈勘界碑性质相同。如民国14年版《崇庆县志》艺文十一载“万历勘界碑,在县西道民场八里山中妙顺庵内……惟识其为两院转行崇庆州勘界公件程序,在万历十年(1582年)而已”。“蜀府正字”是个特殊的机构。《崇庆县志》载有:“蜀府正字禁葬碑,在县北莲经庵前。正字,官名也。寺为蜀府正字辖,认办贡茶。”这说明蜀府管理王庄的机构名为“蜀府正字”,同时还兼办茶政。蜀献王介入茶马交易后,不仅要求布政司妥善安排,还创办“蜀府正字”办茶,两家形成良性竞争,从而杜绝了私茶扰乱市场的行为。这样既达到国家易马的目的,又让“边人悦戴”,显示其施政策略成效卓著。李淮东研究表明,明朝后期松潘一带为国家最重要的茶马交易通道。[11]

大邑县还有著名的开化寺,其内有一块非常重要的明碑,即由明代四川籍仅有的两位首辅万安(约1417—1488)撰、杨廷和(1459—1529)书的《开化寺碑》。此外开化寺还得蜀王赐大经三藏。

二、成都明代的特色地名

成都明代的特色地名比较多,但很分散,不容易引起人们的注意。围绕明蜀王府周围的街名最集中,包括城东的静居寺、宋公桥、龙泉驿、沙河堡,市中心的总府街、藩署街、指挥街、书院正街、纱帽街、方正街、康公庙,以及几处军屯等等,《成都城坊古迹考》[12]对其有一些记载。

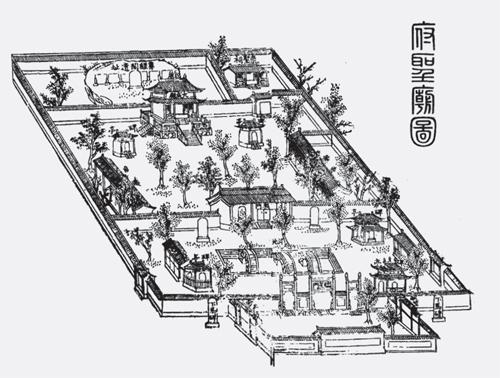

明蜀王府外面原有一圈萧墙,东垣是今天的顺城街,南垣是今天的东西御街,西垣是今天的东城根街,北垣是今天的羊市街和玉龙街。萧墙之内,原来最多时有八座郡王府,有一圈御河围绕王府城墙,北面留下今天的东西御河沿街。王府四门按“仁义礼智”[13]命名,外树华表,今天东华门街和西华门街即与此有关。天府广场南面的红照壁街为蜀王府的南界。明蜀王府对后世成都市中心的格局影响极大。(参见右附“成都天启年《府治》”二图)总府街原为明代四川都指挥使司所在地,指挥街是成都卫指挥使司署所在地,藩署街原为布政使司(习称藩台)署在此。另外方正街是纪念明初大儒方孝孺的。他曾受聘为蜀府的世子傅,对提升蜀中文化贡献极大,被蜀献王赐“正学”二字。康公庙街(今康庄街)相传是纪念为修建蜀王府立下汗马功劳的太监康公公而建。书院正街缘于明代首辅万安建有大益书院,陆琛有《大益书院记》。纱帽街据传缘于明代官帽,成都制纱帽业多集于此街。

成都东二环路外的静居寺,原为蜀王修建的宋濂祠,后来又增修方孝孺祠。宋濂被朱元璋称为“开国文臣之首”,方孝孺被称为“天下读书人种子”,蜀府重视并刻意封资修,有对蜀地移风易俗、潜移默化,以实现国家大一统的意思。经过几代蜀王的经营,这里逐渐成为明代成都的名胜。王士祯(1634—1711)对其总体情况是这样记载的:“过桥至静居寺,气象疏豁。入山门为明王殿,次弥勒佛、次大雄殿,皆有画壁。最后藏经阁。西出为文殊殿,即宋(濂)、方(孝孺)二公祠,有宋文宪公(濂)像。殿后文宪墓,高如连阜,其上修竹万竿,扶疏栉比,无一枝横斜附丽。”[14]从东门来往的人很容易看到并乐意参观,蜀王往成都东山祭扫先王寝园时也时常顺道拜谒。其他出差到成都的官员,还要专门慕名来参观。如王樵(1521—1599)《使蜀记》就有相关记载。杨升庵受邀编《全蜀艺文志》,就是在静居寺花了28天完成的。人文情怀深厚的静居寺和“壮丽以示威仪”的蜀王府,成为明代成都、四川、乃至西南的文化地标,让蜀地边民产生“京城万里、皇恩咫尺”的感受。静居寺西面有宋公桥街,传说就与宋濂有关。由此往东的琉璃厂,是成都烧窑的著名场所,北宋《元丰九域志·成都府路》“华阳县”条下提及有“均(垍)窑”,南宋《成都文类》卷五引何麒诗记有“垍窑镇税官”,即两宋时期称“均(垍)窑”。1955年,在成都外西瘟祖庙附近清理了明嘉靖二十一年(1542年)蜀藩太监丁祥墓。其墓志铭写道:“(丁祥)至正德初,侍于今上,尤重其能,屡命于琉璃厂董督陶冶,建诸瓴甓。”可见这处窑场在明代仍在生产,但已被明蜀王府所控制。《华阳县志·山水》也记载:“马家坡之南约二里……屋宇参差,仿佛城郭。向此之北,即琉璃厂,明世官烧琉璃地也。”可见,琉璃厂窑之名,是因宋代以后,特别是明代,华阳县一带曾大量烧造蜀王府、蜀王陵以及寺观、庙宇所需的绿、黄色琉璃筒瓦、板瓦、尖圆瓦当和兽头等建筑材料和各种明器而被俗称的。成都南门外,现在武侯区的红牌楼,《华阳县志》记载说:“红牌楼堡距县南十里,明嘉靖中蜀王于此建坊,名曰红牌坊。”蜀王建坊的目的是按照藏族喜好红色的习俗,迎接西藏前来送贡礼、做生意的藏族同胞。同时官府又在此设急递铺,《四川通志》载有“红牌楼铺,在县南十里。”

明朝驿路系统非常完善,成都府驿站多达22處,配置人员规模居一二位的分别是锦官驿和龙泉驿。而成都东路驿道,严格按照“十里一铺,六十里一驿”的规制而设,从锦官驿往东,要经过牛市口(得胜铺)、沙河堡、黉门铺、大面铺、界牌铺,到达龙泉驿。据天启《成都府志》,龙泉驿有旱夫六十名,该银四百三十二两;号衣三两六钱;厨子六名,该银四十两二钱;马四十五匹,每匹三十两,共银一千三百五十两,供应银二百四十两,每年共二千六十八两八钱。其总规模在成都府二十二个驿站中仅次于成都的锦官驿。急递铺的人员相对简单,《大明会典》中记载:“凡十里设一铺,每铺设铺长一名,铺兵要路十名,僻路或五名或四名,于附近有丁力田粮一石五斗之上,二石之下点充,须要少壮正身。每铺设十二时日昝一个,以验时刻。铺门首置立牌门一座,并牌额全。常明灯烛一副,簿历二本。铺兵每名各置夹板一副,铃鑻一副,缨枪一把,棍一条,回历一本”。现在龙泉驿区是我国唯一以“驿”命名的副地级行政区,区境内尚有大量与驿道(当地人称“东大路”)有关的文化遗存;而驿站和驿道是古代人员、信息的大通道,商旅文化也特别丰富。古驿文化在将来成都“东进”城市规划和文化产业中大有文章可做。

沙河堡和军屯这两个名字经常引起一些误解,沙河堡(拼音pù)经常被误写为“沙河铺”,或者被念成“沙河堡(拼音bǎo)”;而军屯经常仅仅被当作成都名小吃“军屯锅盔”的品牌名。贵州安顺有著名的“屯堡文化”,其内涵就是明代在安顺推行屯田制,多是以一个家族或几大姓来设屯建堡。明朝皇帝非常清楚传统的宗法思想所产生的内聚合力和外在张力,能汇聚成一种不可抗拒的力量。实施“填南”方略,营造军事重地“汉多夷少”,集小力为大力,以家族为主体来建构屯堡片区,无疑是最佳选择。至今在众多屯堡村寨中,仍以大姓为主体。他们聚族而居,建祠堂、修宗庙、上祖坟、续家谱,用传承的宗法思想延续本族的光荣和发展。其结果是对屯堡文化的沉淀,加速了固化作用。黔中的“屯军堡子”不过是全国各处推行制度的一部分,其更高一级的“卫所制度”正是近年明史研究的热点。笔者曾遇到一位想到成都寻祖的。他所持《湘潭乌石吴氏四修族谱》卷七载《军门公考》有“始祖讳朝南,字正阳,广东提督军门也。原籍四川成都府华阳县丁字堡中。明洪武二十一年戊辰武榜举人。”由此可见,明代成都命名“堡”和“屯”的地名很多,只是保存得不多而已。沙河堡也原属于华阳县,按其名字和位置,在明代是兼有驻军和急递铺双重功能的地方。而军屯则更多,新都和彭州直到近代都有一个军屯镇,近年政策要求同一个市下面的乡镇不能重名,就将以出产“军屯锅盔”著名的彭州军屯改名为军乐镇。

三、成都明代的文献与传说

成都明代遗留的文献,以《升庵全集》等文集最为著名。明版志书包括正德版《四川志》,嘉靖、万历版《四川总志》,天启版《成都府志》等。还有前面提到佛教的《洪武南藏》《石经寺楚山和尚语录》。下面重点介绍新近发现的明蜀王文集、《适庵韵对》《大川对类》以及其他蜀藩刻本。

历史上明朝蜀王留下来的文集主要有五部:蜀献王朱椿的《献园睿制集》、蜀定王朱友垓的《定园睿制集》、蜀怀王朱申鈘的《怀园睿制集》、蜀惠王朱申鑿的《惠园睿制集》、蜀成王朱让栩的《长春竞辰稿》。五部文集均在明朝成化、弘治、嘉靖年间由蜀王府刊刻。国内仅存《长春竞辰稿》,收录于《四库全书未刊稿》中;其余四部长期以来被认为毁于明末清初的战乱之中,仅有吉光片羽散见于后世所辑文集当中。

2017年,笔者从日本东京国立公文书馆取得影印授权,使得被日本收藏了五百年的四部明蜀王文集孤本重见天日。2018年,笔者主编的《明蜀王文集五种》由巴蜀书社出版,实为嘉惠学林之盛事。相信今后围绕它展开的相关研究成果,一定蔚为壮观。

《明蜀王文集五种》收录了日本东京国立公文书馆所藏四部明蜀王孤本文集,分别是:明蜀怀王刊印于成化二年(1466年)版《献园睿制集》,列内阁文库书号“汉16870”,四册,十七卷(原本有4页留白);明蜀怀王刊印于成化五年(1469年)版《定园睿制集》,列内阁文库书号“汉16869”,二册,十卷(原本有4页留白);明蜀惠王刊印于成化十一年(1475年)版《怀园睿制集》,列内阁文库书号“汉16873”,二册,十卷(原本有4页留白);明蜀昭王刊印于弘治十四年(1501年)版《惠园睿制集》,列内阁文库书号“汉16874”,四册,十二卷。加上明蜀成王朱让栩的《长春竞辰稿》(十三卷,余稿三卷),这五部文集为目前所知明蜀王文集传世文献的总和。

这五部文集所提供的新材料,能帮助我们解决很多历史问题,对整個明史研究有着重要价值。例如:蜀藩作为拱卫中央的封国,究竟在何种程度上发挥了哪些作用;藩王府如何运转,其基本结构、组织设置及经济来源的实际情况;藩王的特殊地位,使其交往群体具有独特性,从而对当时政局产生了何种影响;历史上的悬案,诸如张三丰在蜀行迹及交游情况,明蜀王陵的选址、修建经历过哪些波折,明蜀王家法究竟为什么能令明孝宗赞不绝口,“恒称蜀多贤王,举献王家范为诸宗法”[15],都可以从这些文献中得到答案。新材料的发现始终是史学研究的动力。这四部从日本寻回的明蜀王文集,加上国内仅存的《长春竞辰稿》,形成了难得的关于四川明史研究比较连贯的资料集。无论从明代巴蜀历史研究本身的史料文献价值,还是从更广泛的明代社会生活、风俗习惯、阶级制度、经济形态、文化教育等层面,《明蜀王文集五种》可以说提供了一个全新的视角,同时开辟了一条新的途径。由此引发的一系列学术研究,必将推动明史研究的发展;而其成果如果能够进一步运用于文化旅游事业,势必带动一波研究和重新审视明代四川历史的热潮。

据明蜀王文集,明代锦城十景包括:“龟城春色”“菊井秋香”“閟宫古柏”“市桥官柳”“草堂晚眺”“霁川野渡”“岷山晴雪”“昭觉晓钟”“浣花烟雨”“墨池怀古”,并反复作诗来讴歌它们。下面是第七任明蜀王惠王朱申鑿(1458—1493)的诗:

锦城十景

浣水风烟接草堂,龟城官柳丽春阳。

杨雄池上鱼吞墨,诸葛祠前柏傲霜。

舟渡霁川依岸近,钟鸣昭觉出声长。

杯浮菊井秋香细,遥见岷山雪吐光。

综上所述,给明代成都烙下深刻印记者当是明蜀府。而明蜀府能产生如此大的影响,跟其经济实力有关。在明万历朝以前,蜀府是明代各藩府中财力最为雄厚的一支,这有一批明代的名人见证。谭纶在奏折中称“蜀府之富甲于天下”[16];陆釴的《病逸漫记》载藩王中“蜀府为最富,楚府秦府次之”[17];张瀚曾到过成都,其《松窗梦语》中有“城中为蜀王府,其富厚甲于诸王”[18]。蜀府富有,却富而不骄,长期拥有贤名,显示其在大事上始终与朝廷保持一致,遵从上意的同时还施恩于民,在四川树立起礼乐风范,起到了教化一方的作用。蜀府成为万历朝之前的天下首富,其经济来源主要有三方面:一、因为明初人少地多,朱椿之国前就派自己的属下和护卫圈占了都江堰灌区(成都平原)大量优质土地;二、三护卫最初的屯田,在将中、右两护卫交还中央后,又成功申请将其屯田全给留下;三、受朝廷指派办茶,掌管部分茶马交易,并从中获利颇丰。这三宗经济来源数量都很巨大,远远超过蜀府掌管的成都诸如“竹林税”等少量小税种收入,也比得赐《鸿宝之书》而获“炼金术”之说更可信。同时,这也是蜀府实施“以诗书礼乐化一方”[19]政策,力保“川中二百年不被兵革”[20]的经济基础。

蜀僖王是按照《皇明祖训》中“兄终弟及”的规则,在其兄靖王朱友堉(1406—1431)过世且无子的情况下,由罗江王嗣,任蜀王时间为1432—1434年。他在任时间不长,但在民间留下的故事颇多,包括:“罗江王瞒姓”“驿站试才”“赵弼选婿”“围魏救赵”“皇城选妃”“封妃大典”“思妃成疾”等故事。而在四川和成都很多寺庙都有蜀王优抚的碑记和传说。在凉山地区,一些明朝遗民的族谱,直接将成都描绘成京城,将明蜀王视为皇帝。

结语:明蜀王文集是研究四川和成都明史的突破口

第六任蜀王怀王申鈘(1448—1471)曾言:“我献祖蜀王受封川蜀,今我继位为山川之主,惟神以福民而世食兹土,在我则安民而世守是邦。”[21]在明朝,蜀王是明代成都真正的主人,是树造成都形象的核心力量。同时明蜀王又是一个贤王辈出的群体,受到皇帝赐予“宗室最贤”“忠孝贤良”“忠贤懋著”等称号。蜀王也以实际行动安邦定边,为实现国家大一统贡献卓著。正在发掘的明蜀王府遗址,历史上是西南的文化地标,将来可为现代成都的中央特色公园,会成为新的文化景观。它们连同明蜀王的墓园群,一方面能填补四川明史的一些空白;另一方面,蜀王们身上“忠于国家,发挥贤能”的“忠贤文化”,能为成都的文化发展提供助力。虽然明以前“扬一益二”已经将成都带上一个高度,但以明蜀王文集为突破口,重塑的明代成都,应当在历史上占有更重要的地位。

通过对成都现存明史遗迹的初探,可以明确几个概念:首先,包括成都在内的四川在明代是边疆,是民族和宗教文化频繁交流的地方,是茶马贸易的重要通道。其次,明蜀府是塑造明代成都,实现四川进入“大一统”体系的核心力量。最后,类似龙泉驿这种地名承载了丰富的明史内涵,将来在发掘和发扬地方文化时大有可为。相信随着今后调查研究的深入,以及考古发掘的新进展,还会有更多的成都明史遗迹被发现、被研究、被宣传;倘若再配合文献追溯,可以形成蔚为壮观的四川明史研究系列成果。

注释:

[1]笔者按:“八景”的说法应该是民国时期的,明朝是“锦城十景”,详见下文蜀惠王诗。

[2]曾治中、尤德彦:《李劼人说成都》,四川文艺出版社2001年版,第12页。

[3](明)熊相纂修(正德)《四川志》卷四《封藩·蜀府》,明正德十三年刻,嘉靖增补本。

[4]按明朝规制,皇帝的墓才能称陵,藩王墓只能称园或寝园,这见载于明代方志。但在后出的地方志里,则有称蜀王墓为陵者。如明天启年间《成都府志》“陵墓”条下有蜀献王墓、僖王墓等;到民国《华阳县志》“明蜀藩诸陵”条下则成了僖王陵、昭王陵,后来地方政府因循县志而称为“王陵”。

[5](明)朱椿:《祭盐井》,胡开全主编《明蜀王文集五种》(一)《献园睿制集》卷七,巴蜀书社2018年版,第214页。

[6]此双树应指石经寺大雄宝殿旁边那两株被称作“公母树”的千年银杏。

[7](明)释丈雪:《常乐寺记》,《光严寺藏经楼记》,龙显昭主编《巴蜀佛教碑文集成》,第534—537页。

[8](清)马维翰:《凤凰山法藏寺碑记》,龙显昭主编《巴蜀佛教碑文集成》,第603页。

[9](明)顾山贞:《客滇述》有“蜀府宗支多在灌县,乃发兵围之,不论宗室细民皆杀之”,载叶梦珠辑《续编绥寇纪略》卷一,第5页。

[10]《明神宗實录》卷之三百九十三,万历三十二年二月丁酉,第7413页。

[11]李淮东:《明代汉藏交通的兴衰演变——以明朝使臣入藏活动为中心的探讨》,《中国边疆史地研究》第27卷第2期(2017年6月)。

[12]四川省文史研究馆:《成都城坊古迹考》(修订版),成都时代出版社2006年版。本文中的“总府街、藩署街、书院正街、纱帽街”从其考。

[13]蜀王府按照明朝规制,四门名称,东曰体仁门,西曰遵义门,南曰瑞礼门,北曰广智门。

[14](明)王士祯:《秦蜀驿程记》。转引自吴世先主编《成都城区街名通览》,成都出版社1992年版第294页。

[15][20](清)张廷玉等:《明史·蜀王椿列传》,中华书局2000年版,第2367页。

[16](明)谭纶:《垦乞圣明讲求大经大法以足国用以图攘以建永安长治疏》,见《谭襄敏公奏议》卷七(万历刻本)。转引自王毓铨:《明代的王府庄田》,载《莱芜集》,中华书局1983年版,第112页。

[17](明)陆釴:《病逸漫记》,《纪录汇编》卷二百一,中华书局1985年版,第12页。

[18](明)张瀚:《松窗梦语·西游记》,中华书局1985年点校本,第40页。

[19](明)杨子荣:《献园睿制集后序》,胡开全主编《明蜀王文集五种》(一)《献园睿制集》后序,巴蜀书社2018年版,第487页。

[21](明)朱申鈘:《南渎庙铜铸神像记》,胡开全主编《明蜀王文集五种》(二)《怀园睿制集》卷一,巴蜀书社2018年版。

作者:成都市龙泉驿区档案馆馆员,四川大学口述史实践教学与科学研究中心特聘研究员,四川师范大学中国近现代区域经济社会研究中心研究员