危害食品安全已决刑事案件的犯罪学分析

——以Z省258则案例为样本

林熙龙 李春雷

(中国人民公安大学,北京 100038)

食品是人类生存、发展的必要物质前提。因历史原因,我国当前的食品生产、营销活动仍存在多、小、散、乱等特点,给监管、查处和违法犯罪预防提出了重大挑战。[1]为深度挖掘食品犯罪相关因素、进一步提升食品犯罪治理效果,本文以前期实地调研报告和专家意见为引导,以无讼网上公布的Z省2019年度危害食品安全已决刑事案例为研究对象,在借助SPSS软件进行数据统计分析的基础上,综合研判了危害食品安全犯罪发案及审理现状。此次统计中,共查询危害食品安全犯罪所涉8项罪名①共258份刑事裁判文书②,从中整理得到465条犯罪主体信息(其中,除2起案件的犯罪主体为单位外,其余犯罪主体均为自然人)。

一、Z省危害食品安全犯罪现状分析

总结Z省2019年食品犯罪特点,按照犯罪行为、犯罪对象等属性相似性归类,所有案件可大略分为四类:非法添加类案件(214例,占比83%)、假冒伪劣类案件(27例,占比11%)、走私类案件(16例,占比6%)和非法经营类案件(1例,占比0%)。

(一)犯罪空间分布不均,地域特征明显

犯罪案件的空间分布,可以在一定程度上反映出某一类犯罪发案情况的大致规律。[2]通过核密度分析来标识案件的空间分布情况(图1),集聚态势较为明显,分布特征与地理位置及经济发展水平存在一定关联,不同案件的热点地区不尽相同,但均以东部地区为主。其中非法添加类案件呈明显的块状分布特征,存在三个犯罪热点区域,主要集中在东南部沿海地区以及北部经济较发达地区;假冒伪劣类案件与非法添加类案件的热点区域近似,但更向北部地区集中;走私类案件则呈现带状分布,集中于东南部沿海地区。

图1 Z省危害食品安全犯罪热点区域图(2019年)

(二)犯罪主体以中年人为主,学历普遍较低

在463名犯罪人中,男性307名,女性156名,存在性别不平衡现象,男性犯罪人比例明显高于女性。年龄范围分布在19岁至75岁之间,平均年龄41.98岁,主要集中在30岁-50岁这一年龄段。

文化程度上,文盲20人,占比4.32%;具有小学学历的135人,占比29.16%;具有初中学历的170人,占比36.72%;具有高中、大学学历的137人,占比29.59%,另有硕士学历的1人。我国食品犯罪数量大,手段较为简单,此现象与犯罪人的文化程度亦有一定关联,尽管四类案件稍有区别,但总体上,犯罪人文化素质偏低、法律观念淡薄、责任意识不强。

犯罪人户籍地特征通常是犯罪现象研究的重要考量因素,在463名犯罪人中,流入型犯罪人即非本省户籍人员265名,占犯罪人总数的56.99%,高于本省户籍犯罪人。其中,外国国籍的12名,均为走私类犯罪人。流入型犯罪人的户籍地集中在东部地区,但分布较分散。

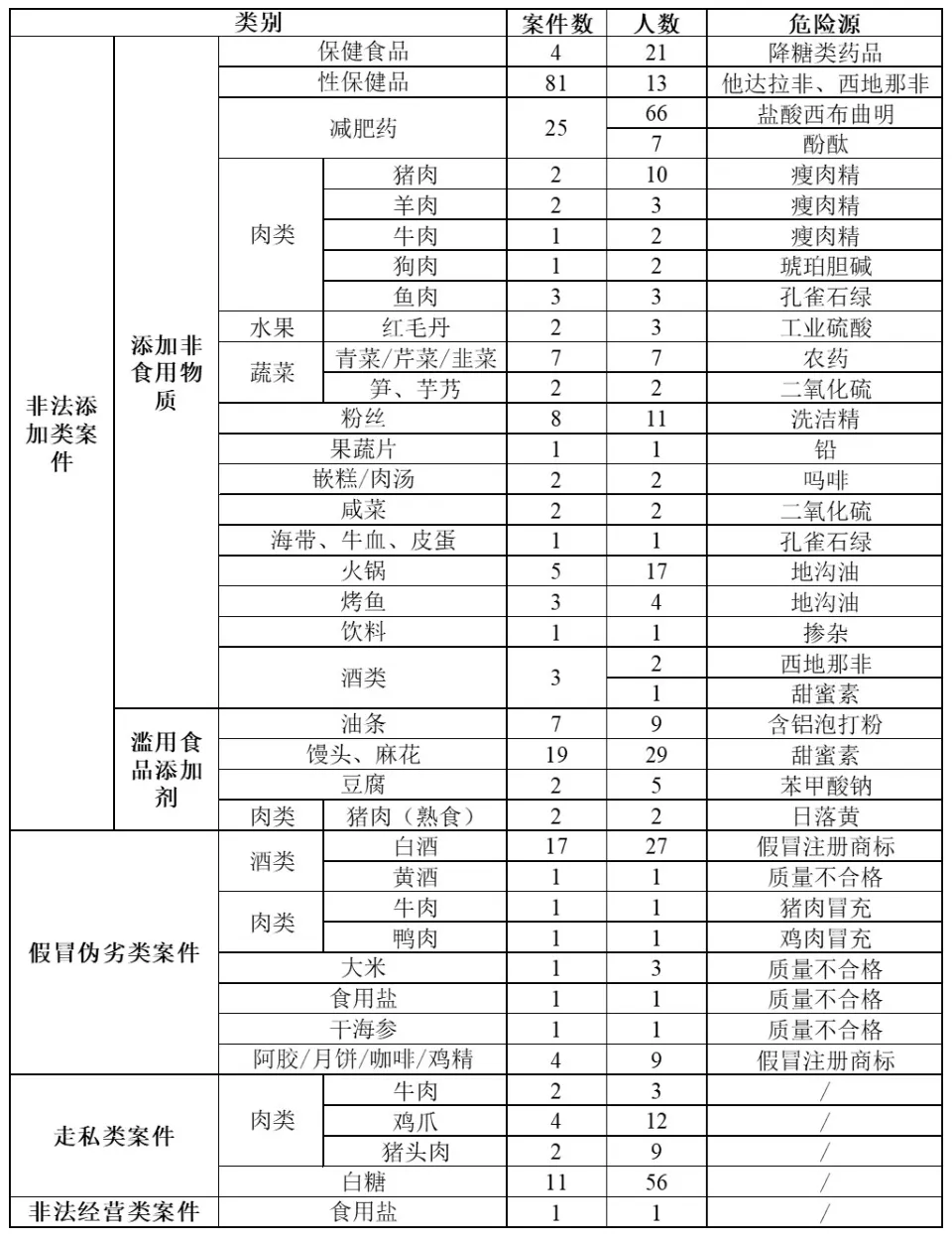

(三)非法添加类犯罪严重,特征各异

1.犯罪对象多样化,地方小吃安全问题较为突出。食品作为日常生活中最基础的必需品,种类繁多、工艺多样,这给各类食品犯罪留下巨大滋生空间。通过对犯罪对象进行整理可知(表1),犯罪对象涉及范围较广,覆盖日常饮食各方面。其中,非法添加药物成分的案件占比超过一半,达到137起,涉案251人。研判发现,除了全国常见的犯罪对象外,还有许多地方特色食品的安全问题值得注意,如红糖馒头中甜蜜素超标、绿豆面掺用洗洁精、嵌糕中检测出罂粟壳等。

2.短期行为为主,尚未造成严重后果。犯罪行为持续时间是考量一个犯罪危害性大小的重要指标,也可以作为政府对该领域监管工作的评价指标。[3]统计案件中,53.13%的犯罪人犯罪行为持续时间在6个月以内,仅有22.8%的被告人犯罪行为持续时间超过12个月,总体而言,以短期行为为主,且在所统计的案件中,尚无造成食物中毒等严重后果的案件。

表1 Z省危害食品安全犯罪的食品类别情况(2019)

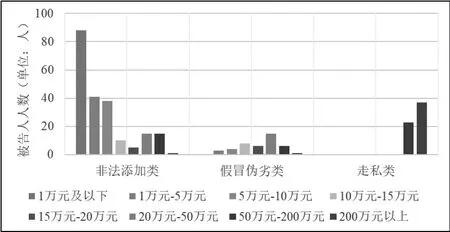

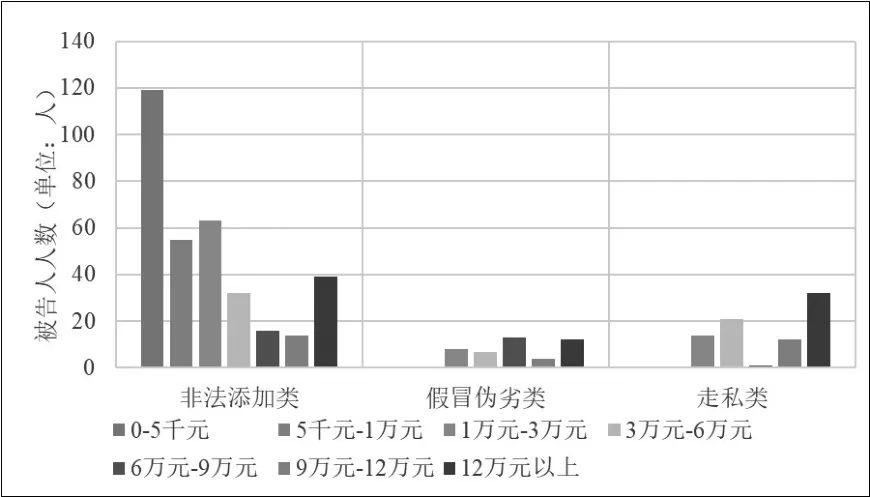

3.走私类犯罪案值最大,其他案件案值较低。因部分裁判文书中仅记载了查扣的物品数量,并未记载案值大小,故仅对有案值记录的案件进行统计分析(图2)。由图可见,不同类型案件案值特征差异较大,走私类犯罪案值偏大,其他两类案件案值较小。

图2 Z省危害食品安全犯罪案值图(2019)

4.网络交易占比较高,网络公司参与治理初见成效。在统计的非法添加类案件中,涉案112人的48起案件的商品是通过电商平台进行销售的,分别占该类案件被告人总数的33.23%、案件总数的22.43%,且涉案物品均为保健食品、减肥药及性保健品。因保健品(特别是性保健品)涉及隐私,决定了销售途径的隐蔽性,网络为其提供了良好的条件,故此类犯罪在网络上泛滥严重。调研得知,近年来,在电商平台与执法机关的协同治理下,犯罪人销售渠道已从以往的电商平台为主模式,逐渐转为“电商平台+其他即时通讯工具”模式,这一特征在减肥药案件中表现的尤为突出。这与此次统计的结论也是相吻合的。统计样本中,所有减肥药案件均通过即时通讯工具交易,其中仅有8起案件使用电商平台作为其辅助销售途径。假冒高端白酒案件的借助即时通讯工具销售模式最为明显,但无一例与电商平台有关。

上述动态表明,近年来各类互联网企业主动参与打假、清理违法犯罪商品、线上线下联动、加大整饬平台环境,其参与食品安全治理的成效已初步显现。但从全国视野的食品犯罪情势及网络交易占比较高的情况来看,总体上,各类互联网企业须继续加大企业自律力度、提高商家进驻门槛高度,更加积极配合线下执法司法部门,加强打击力度。在此意义上,涉网危害食品安全犯罪的防治,依然空间巨大、任重道远。

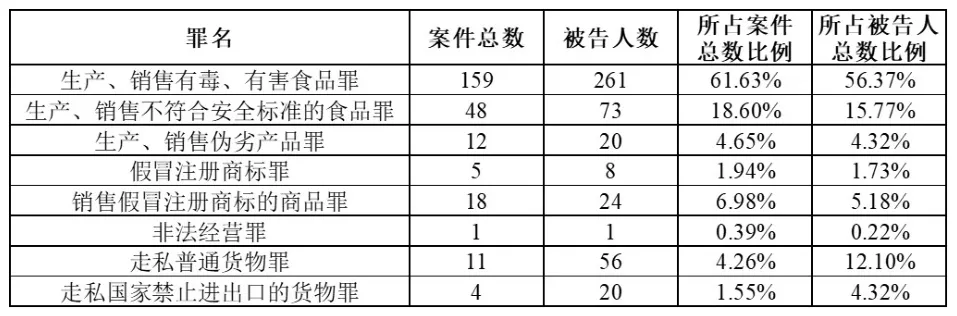

二、2019年Z省危害食品安全犯罪刑事治理分析

统计案件中,各级法院对258起案件的463名被告人均做出有罪判决(表2)。其中,生产、销售有毒有害食品罪是使用频率最高的罪名,非法经营罪则使用频率最低。一方面,通常而言,商家向社会公众提供的食品并非“限制买卖的物品”,另一方面,《刑法》及相关司法解释对非法经营罪的适用做了严格规制,对“违反国家规定”做了严格限定,以避免其沦为“口袋罪”。为此,统计案件中,被认定为非法经营罪的大多为非法经营食盐、非法在饲料和动物饮用水中使用药品等很少的几类行为。

表2 Z省危害食品安全犯罪判决罪名统计表(2019)

(一)简易程序适用频率较高

针对食品犯罪案件数量多、情节简单的现状,适用简易程序有利于提高诉讼效率,尽可能实现程序公正与诉讼效益最大化。[4]214起非法添加类案件中,简易程序适用率达39.25%,有2起适用速裁程序,31起案件以简易程序立案,后转为普通程序审理,仅有3起案件延期审理,其中1起延期审理2次;而在27起假冒伪劣类案件中,简易程序适用率为48.15%,另有3起案件在以简易程序立案后转为普通程序并组成合议庭审理,并无延期审理的案件;走私类犯罪依据法律规定由中院管辖,适用普通程序。刑事简易程序针对特定的轻微刑事案件而设立,其初衷即在于提高司法效益、及时惩罚犯罪。对微犯罪人的及时惩处,利于对犯罪人的改造及对潜在犯罪人的警示与威慑,收到较好的特殊预防和一般预防效果。

(二)量刑总体较为宽缓

表3载明了各类案件刑种情况,缓刑及禁止令的适用情况,可见缓刑适用率总体较高,禁止令仅在非法添加类案件中使用频繁。

表3 Z省危害食品安全犯罪刑种及缓刑、禁止令适用统计表(2019)

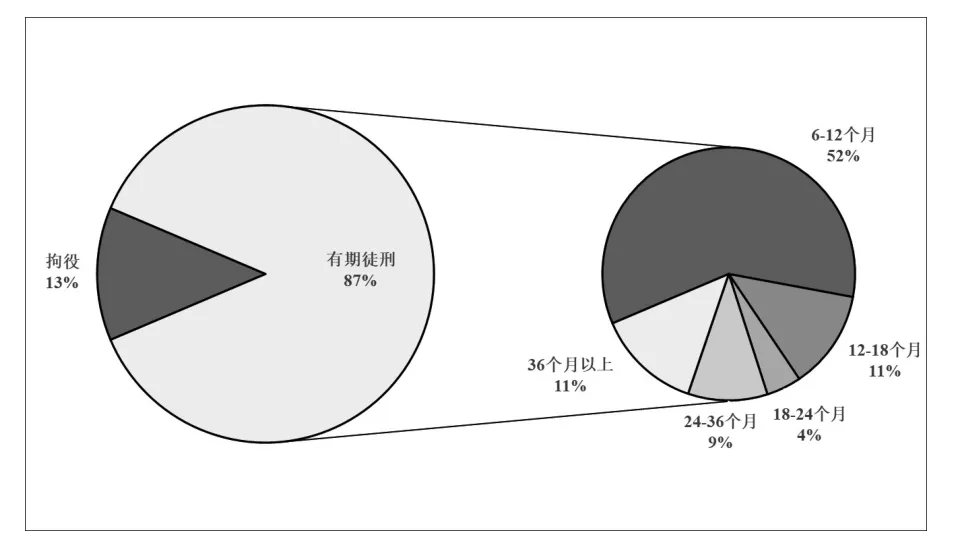

对被告人量刑情况进行统计分析(图3),由图可知,危害食品安全犯罪案件刑期普遍较短。被处以有期徒刑的被告人中,刑期分布在6个月至156个月之间,平均刑期16.35个月。通说认为,短期自由刑包括拘役以及1年以下有期徒刑,[5]按照这一标准则2019年该省此类案件的短期自由刑判决率为64.11%,可见刑事惩戒以短期刑为主。

图3 Z省危害食品安全犯罪量刑情况(2019)

(三)罚金成为主要刑罚措施

作为典型的逐利型犯罪,对危害食品安全犯罪进行罚金刑处罚应当成为重要刑罚措施。案件统计数据对此理念进行了很好的诠释和印证。对收集的463例样本进行罚金刑分析(图4),最低罚金刑1000元,最高罚金刑2800万元,平均19.96万元。其中,非法添加类案件被告人罚金整体较低;假冒伪劣类案件成本低利润大,涉及知识产权的案件更是对商标持有者造成严重侵害,相应的在所处以的罚金刑上也有所体现;走私类案件中走私物品数以万吨计,大部分案件仅对国家税收管理制度造成严重损害,还有偷运来自动物疫病流行国家或地区的动物制品,其危害性不言而喻,因而在几类犯罪中其所受罚金刑也是最高的。

图4 Z省危害食品安全犯罪各被告人罚金统计图(2019)

此外,非法添加类危害食品安全犯罪案件中还有39名被告人被法院责令向社会公众公开赔礼道歉,这一举措既利用了犯罪人的羞耻心起到教化作用,同时也能起到对社会公众的普法教育作用,以案例事实提醒消费者在生活中提高食品安全意识,并对食品从业者敲响法律的警钟。

三、危害食品安全犯罪治理中存在的问题

(一)罪名体系有待完备,法律适用不统一

如前所述,大量危害食品安全犯罪案件以《刑法》第144条生产、销售有毒有害食品罪定罪处罚,而其中夹杂了众多的非严格意义的食品案件。保健品犯罪案件主要集中在性保健品、老年保健品以及减肥美容保健品三大领域。[6]在本文所研究食品安全案件中,有过半的案件属于保健品领域的犯罪案件,且均是在保健品中非法添加药物成分,足可见保健品案件数量之众,市场秩序之乱,严厉打击此类案件,构建保健品安全犯罪法律层面防治体系,辅之以行政、刑事层面的配套制度,是当务之急。

此外,检察机关与审判机关罪名适用仍有不一致,这反映出两机关法律适用的不一致。共有11名被告人起诉罪名与判决罪名在不一致,起诉罪名与判决罪名的一致率为97.32%。法治语境下,对于同类案件,各地司法实践应当保持法律适用中的标准统一,即同案同判,只有这样,法律的公正性才能得以最大实现,犯罪人的改造也才能更加顺利。同时,判决书也是一种极有价值的法律文书,是其他案件法律适用的一种重要参鉴,也是为社会公众提供日常行为的直接指引,更是规范社会对此类破坏社会经济秩序、乃至危害人体健康案件的认知与评判的重要尺度标准。[7]

(二)从严刑事政策贯彻不足,罪刑适应难以实现

大多数犯罪人具有经济人的理性,会进行成本—收益的计算,只有预期收益大于预期成本时才会去实施犯罪。第一,在犯罪决策中,预期刑罚成本是预期成本的最主要要素,这一要素由刑罚的严厉程度与被惩罚的可能性决定。当前,食品安全形势严峻,以严济宽、贯彻从严的刑事政策,有利于危害食品安全犯罪的有效治理。在此,本文借助刑罚结果考察刑罚的严厉程度。以生产、销售有毒有害食品罪为例,第一档量刑幅度(五年以下有期徒刑)适用比率为96.1%,其中以一年以下有期徒刑为主,占比为73.98%,难以形成有效的司法震慑力。第二,在罚金刑方面,食品犯罪犯罪成本通常较低,利润空间巨大,而司法实务中适用的罚金刑较犯罪人所获利益而言,并不相称,更何况该犯罪直接危害人体健康。第三,缓刑率偏高。所收集的463名被告人中,共有127人适用缓刑,缓刑率达到32.83%,高于我国缓刑平均适用水平(据统计,2010年食品安全犯罪缓刑适用率为26.32%),[8]应当说,缓刑适用率如此之高,并未明显体现出司法机关对该类犯罪严厉惩治的刑事政策导向。

食品安全犯罪最大的特点即是其所具有的职业性。我国刑法当前在食品领域并无资格型的规定,但《刑法修正案(九)》及《食品安全法》中均有从业禁止的规定条款。在463名被告人中,共有228人适用从业禁止,且其中有129人是在主刑执行完毕后适用3年期从业禁止,9人从业禁止期超过3年,其余91人均是在缓刑期间内适用从业禁止。危害食品安全犯罪是对社会公众健康具有潜在高风险性的一类犯罪,基于其职业性特征,对其适用和其他犯罪一样的从业禁止,且从业禁止适用率偏低,不足以实现预防犯罪的目的。

(三)检测鉴定问题成瓶颈,体系建设与硬件保障尚待完善

当前我国并无国家层面的关于食品司法鉴定制度的法律规范,亦未制定统一的鉴定标准与实施细则,但是食品案件专业性强,大多数需要检测鉴定结果作为定罪量刑的依据。在本文所统计的裁判文书中,共有133起案件裁判文书记录有检测鉴定机构信息,包括省市县三级食品药品检测机构、公安机关检测中心、质量技术监督检测院、民营检测公司以及高校等多种主体,各类检测主体所检测的案件并无明显案件性质或地域特征,因此,食品案件检测体系仍需完善。

食品案件中需要检测的多为非法添加类案件,此中保健品类案件因保质期较长,其成分较为稳定,需要检测的成分指标较明确,故此类案件的检测鉴定并无太大困难。而对于其他食品案件,涉案物品通常保质期较短,对储藏环境有一定要求,但执法单位又极少配备相应储藏设备,一旦送检食品因办案流程或检测流程原因变质,会导致检测结果不准确或无法检测。此外,由于一线执法单位中,极少数配备快速检测设备,导致案件难以得到及时有效查处。

(四)食品安全意识较低,犯罪黑数较大

从犯罪人角度看,主要的几种食品犯罪行为模式本身并不复杂,对犯罪人的素质要求不高。犯罪人绝大部分接受的文化教育层次较低,以初中学历为主,而在我国,初中以下的教育基本等同于普识教育,并不涉及专业知识,且食品行业从业人员并无严格的职业限制。这导致了市场上食品的供给端出现法律意识淡薄,食品安全意识低,枉顾道德底线,盲目追求利益,危害食品安全。

从被害人角度看,被害人可能根本不知道所购物品是不符合安全标准甚至是有毒有害的,或者因购买的物品如性保健品具有隐私性而不会去举报。在当前查处的食品案件中,造成严重后果的案件并不常见。[9]在本文所统计的案例中,并无造成实际后果的案例,多数食品犯罪对人体的损害具有潜伏性的特征,这是被害人自身难以察觉到的。此外,不排除部分被害人存在自陷性风险,冲着色彩鲜艳、成分饱满而挑选物品,这也是不少犯罪人在食品中非法添加的成因,如红糖馒头案件以及绿豆面案件,这些是具有典型代表性的地方特色传统食品。因此,被害人自身食品安全意识不足,导致此类案件大多要依靠行政机关日常抽检发现,线索来源较为单一,影响打击效果。

四、危害食品安全犯罪防控与打击对策

(一)完善食品安全法律法规体系,统一法律适用标准

完善的法律体系是有效防治危害食品安全犯罪的基本前提,针对当前实践中存在的缺乏实施细则、执行效果不佳等问题,应当在已有的食品安全法律体系框架基础之上,借鉴国内外先进立法与治理经验,不断提高法律法规的系统化、精细化水平,有必要对其进行罪名体系的完善,或通过立法解释等方式明确,做到食品安全监管全覆盖,构建严密的刑法网络。如针对保健品案件、食品添加剂案件等可以出台更为具体的法律适用规范,对食品犯罪进行精细化治理,可以体现从严打击的刑事政策,形成极大震慑。

法是一把利剑,法律体系的不断完善对法律适用机关提出了更高的要求,即从执法机关查处到检察机关提起公诉再到审判机关定罪量刑这一链条上的各环节应当在互相监督的基础上下成一盘棋,力求法律适用的统一性,此举不仅节约司法资源,更提升司法效率。

(二)提高危害食品安全犯罪成本,合理使用禁止令

如前文所述,此类犯罪的犯罪成本,较其通过犯罪行为的获益,可谓皮毛,难以实现对此类食品犯罪进行有力打击。既然犯罪人实施犯罪的目的是为了谋财,那么针对这种逐利性动机,就应当设置更严厉的罚金刑,使犯罪人望而却步,罚金刑虽然是作为从刑为主,但其对犯罪人却可能有较自由刑更大的震慑力。同时应当加强禁止令的运用,一些地方已经在考虑出台对食品犯罪的被告人实行终身禁入食品行业的规定,[10]以期更彻底更有效地阻断犯罪。

(三)畅通证据衔接机制,提高执法机关取证能力

食品案件查办中,涉案物品的检测是个关键环节、重要问题。但目前,这一领域的机构建设、制度建设、能力建设,都有待大力提升。

首先,包括规范政府检测机构和社会第三方检测机构在内的检验检测机构的统一管理应提上日程,并与司法机关加强联系,使检验检测报告与案件办理无缝衔接。其次,尽快推进统一的食品检测鉴定标准体系建设,并根据区域特点、案发情况,及时更新食品安全标准。针对食品案件检测数量较多、时间较急的情况,有关机构可以司法优先为指引,开辟绿色通道,为办案机关提供最大科技支撑。第三,需注重快检设备的开发。当前食品案件多来自于市场执法部门在日常巡查中抽检后依据检测结果进行查处,若基层执法队伍在执法过程中配备有针对常见危害食品安全物质的快速检测设备,能够当场依据检测结果对可疑食品及行为人进行查扣,不仅能够对食品犯罪实现及时查处,更可起到对经营者、消费者的双向普法作用,实现案件查处的最大效能。

(四)促进社会共治,引入多方力量保护食品安全

食品安全治理仅仅依靠相关机关的力量在打的层面效果较好,但因犯罪黑数大、安全意识低,在防的层面捉襟见肘。食品安全社会共治倡导以食品安全各利益攸关方共同参与治理。[11]这包括行政问责、行业自律与群众参与三方面内容。食品从业者是食品安全的第一责任人,食品生产至销售任何一个环节出了问题都会酿成食品安全事故,因而行业自律是实现社会共治的关键、立足点。群众是日常生活的见证者、参与者,了解社会的各个方面事项,对安全事件的信息也了解得最全面、最深入,普及食品安全意识教育,广泛收集社会信息,对治理食品安全犯罪也尤为重要。也可以通过让群众参与治理进而对食品安全强化信心,让群众亲身体验到舌尖上的安全。

注释:

①8项罪名包括:生产、销售有毒有害食品罪/生产、销售不符合安全标准的食品罪/生产、销售伪劣产品罪/假冒注册商标罪/销售假冒注册商标的商品罪/非法经营罪/走私普通货物罪/走私国家禁止进出口的货物罪。

②在无讼案例网中设置搜索条件为各罪名、一审、判决书、2019年、Z省,最后搜索日期为2020年2月20日。