明清徽州地区男性未婚情况考察

——以仁里程氏为中心

武 倩

(安徽大学 历史系,安徽 合肥 230039)

目前,有关明清时期徽州地区婚姻史研究已有较为丰富的成果,①有关徽州婚姻问题,研究已有傅衣凌:《明代徽州庄仆文约辑存——明代徽州庄仆制度之侧面的研究》,载《文物参考资料》1960年第2期。阿风:《试论明清徽州“接脚夫”》,载《明清史论丛》第1辑,紫禁城出版社,1999年第366-375页。胡中生:《明清徽州下层社会的非常态婚姻及其特点》,《安徽史学》2001年第3期;《明清徽州的人口买卖与婚配》,《安徽史学》2003年第2期。[日]藤井宏:《新安商人的研究》,《东洋学报》36卷1-4期,1953、1954年。唐力行:《论商人妇与明清徽州社会》,《社会学研究》1992年第4期。江志伟《古徽州婚俗》,《东南文化》1991年第2期。陈瑞:《以歙县虹源王氏为中心看明清徽州宗族的婚姻圈》,《安徽史学》2004年第6期。但就未婚情况的考察,除在刘翠溶所作之《明清时期家族人口与社会经济变迁》[1]60一书中对安徽桐城王氏、休宁朱氏以及桐城赵氏三个家族未婚情况有所研究外,尚未出现较为集中的探讨。故尝试在前人丰硕成果的基础之上,利用绩溪仁里两份程氏家谱,对家族男性未婚情况进行粗浅考察。

一、家谱资料介绍及相关说明

(一)绩溪仁里程氏家谱资料介绍

徽州绩溪《仁里程继序堂专续世系谱》,修纂于光绪三十三年(1907年)。根据谱中记载,其新安始祖为晋元嘉年间元谭公,谱中所涉及之家族为篁墩程氏传裔。该谱为《敬爱堂宗谱》之续谱,因前者修纂较早,且加之离乱,谱多遗失,故于光绪三十三年专修后者,以弥前谱之失。该世系谱含古系一,本系二,统系二,分系十八。根据考察时段要求,故此次统计主要始于本系下所载之第五世明洪武年间善公,迄于分系十八天球公支第十二世清光绪年间秉成。

绩溪《仁里程世禄堂世系谱》,修纂于宣统三年(1911年)。在此世系谱中,将伯符公奉为程氏始祖,仁里程氏亦为篁墩程氏传裔。该世系谱主要包含古系一,本系二,统系一,分系十八,附录一。因主要关注明清时期绩溪仁里程氏家族男性未婚情况,故从统系所载第六世明洪武年间元童始,至分系十八振宏公支第二十一世清宣统年间灶年止,将此段时期内之记载加以利用与统计。需要说明的是统系后之附录在此统计之内,家谱末之附录则不在统计之列。

(二)整理与统计说明

1.家谱成员生卒年以及寿命年龄换算

绩溪仁里两份家谱皆采用传统纪年方法,即以所处年号记载成员生卒年。在整理与统计的过程中,为了后续分析方便与简洁,皆将家谱中所用年号记载的生卒年全部换算成公历年。家谱中所记载家族成员的寿命一般是“虚岁”,即根据人出生后所经历的年份次序为标准来计算年龄,人出生时即已一岁。以此方法计算所得的寿命年龄与个体实际存活时间存在一些差距,故在整理与统计的过程中,借鉴郭松义先生的方法,即在家谱记载的虚岁基础之上减去一岁,以此来计算家族成员实际年龄,以及寿命时长[2]200。

2.整理与统计的起始年龄

家谱资料虽是研究特定时期的人口、经济以及社会生活等方面的重要资料,但其自身缺点亦较为明显。刘翠溶指出家谱资料用于人口研究时主要存在不记载女儿,即所谓“生女不书”、不记载家族成员具体的结婚年龄与日期以及不说明殇子或早世成员的生卒年月等三个主要缺陷[1]5。所采用的两份绩溪仁里程氏家谱亦存在殇子或早世成员生卒年月不明问题。明清之制,男子16岁即为成丁,因此,在整理与统计的过程中,以家谱中所载之16岁作为起始年龄。因16岁为家谱成员的虚岁,在此基础之上减去一岁,加之家谱成员生卒年月日有所差异,故以14周岁(包括14周岁)作为此次整理与统计的起始年龄。

二、程氏家族男性未婚情况的考察

(一)仁里程氏家族男性未婚情况

《仁里程继序堂专续世系谱》与《仁里程世禄堂世系谱》共记载程氏家族6 973名男性成员,其中未婚男性成员及其年龄作表1、表2如下。需要说明的是,此次整理与统计的男性未婚成员主要是指家谱中缺乏明确配偶者,主要包括实际未婚者、修谱时尚健在且未婚者以及因早故(包括早世)、远出未归、迁徙他乡、战乱等情况而导致的婚姻状况不明确的成员。在整理过程之中,发现家谱之中尚存在一部分仅聘未娶者,因聘妻并未形成实际意义上的婚姻,故将这部分成员亦归为未婚者。除此之外,程氏家族中存在着部分记载有过继子却无配偶记录者,出现这种情况主要有两种可能:一是该部分男性成员实际未婚,其子由过继而来;二则是修谱时此种男性成员配偶不详,导致缺乏相关记载。因此,在统计过程中,亦将此类男性成员视为未婚者。关于程氏家族男性未婚成员年龄不详者,主要涉及家谱之中因向外迁徙、远处出以及战乱等原因而记载为“无考”者。此外,家谱之中所记载的家族成员虽多有生卒年,但仍存在一部分男性成员因家谱保存条件、修谱时考证详略等原因而导致的生年或者卒年记载不详的情况,故将此类未婚成员的年龄列为“未婚者年龄不详”一列,以便统计与分析。

表1仁里程氏家族男性未婚成员情况

表2 仁里程氏家族男性未婚成员年龄分布情况

根据整理与统计结果,所观察的绩溪仁里程氏家族共有男性6 973人,其中未婚男性为2 231名,程氏家族男性未婚成员占所观察总人数的31%。在明清徽州地区,绩溪仁里程氏家族男性成员未婚比例达到31%,并不能说明该家族实际未婚比例就是如此之高。在整理与统计两份仁里程氏家谱时,将修谱的时间作为此次统计的下限,因此,将修谱之年刚刚出生的大量幼年男性成员也包含在统计之列,导致了程氏家族男性未婚人口比例偏高。统计时,两份家谱所记载的修谱之时尚健在的男性成员主要归于未满14岁(包括14岁)一列,根据统计,未满14岁的男性成员共有320人,占未婚总人数的14.3%。可见,整理与统计所得出偏高的程氏家族男性未婚比例,部分是因为尚未达到适婚年龄男性成员的大量存在,以及一些仅聘未娶便已去世的男性成员而导致的。因此,为了进一步明确仁里程氏家族男性成员未婚比例,需要考察该家族不同年龄段的未婚比例。

就绩溪仁里程氏家族而言,年满40岁以上的男性未婚成员共计224人,占程氏家族男性总人口(6 973人)的3.2%。年满50岁以上的男性未婚成员共计207人,占程氏家族男性总人口的2.9%。年满60岁以上的男性未婚成员有193人,占程氏家族男性总人口的2.7%。刘翠溶在《明清时期家族人口与社会经济变迁》一书中,通过对全国49个家族人口的整理与统计,得到年满40岁以上男性未婚比例为2.2%,年满50岁以上的男性未婚比例为1.5%[1]45。此外,刘素芬根据皇族《玉牒》资料,得出北京与盛京皇族年满40岁以上的男性未婚比例为0.95%和1.35%[3]94。李中清在对辽宁地区年满40岁至44岁男性未婚成员进行调查时,得出的未婚比例为16%[4]102。郭松义在其《清代人口问题与婚姻状况的考察》中表明湖南两个农民家族的男性未婚比例分别为9.63%、12.24%[5]。本次统计所得年满40岁以上男性未婚比例高于刘翠溶与刘素芬的统计结果,低于李中清与郭松义的统计结果。

就仁里程氏不同的堂号而言,程氏继序堂年满40岁以上的男性未婚成员有173人,占其男性总人口(2 546人)的6.7%;年满50岁以上的男性未婚成员有166人,占其男性总人口的6.5%;年满60岁以上的男性未婚成员有153人,占其男性总人数的6%。程氏世禄堂年满40岁以上的男性未婚成员有51人,占其男性总人数(4 427人)的1.1%;年满50岁以上的男性成员共计41人,占其男性总人数的0.9%;年满60岁以上的男性未婚成员有40人,占其男性总人数的0.9%。由此可见,绩溪仁里程氏继序堂在年满40岁,50岁及60岁以上的男性未婚比例均高于程氏世禄堂。继序堂与世禄堂男性未婚比例之间的差异可能与所考察的各自男性总人数悬殊有关。但与刘翠溶在《明清时期家族人口与社会经济变迁》中所统计的休宁朱氏,桐城赵氏及桐城王氏年满50岁以上的男性未婚比例(分别为1.2%、2.2%、2.6%)相比较而言,绩溪仁里程氏继序堂男性未婚比例偏高;程氏世禄堂男性未婚比例则与休宁朱氏相差无几,与桐城赵氏及王氏相较则偏低[1]72。

(二)程氏家族男性未婚原因

通过整理与统计,可见明清时期绩溪仁里程氏家族男性未婚比例偏高,这是否是特定时期下徽州地区的男性婚姻状况之真实现象,尚需徽州其他地区更多的家族人口婚姻状况的整理与统计。通过绩溪仁里程氏家族男性未婚情况或可窥见特定时期之下,徽州地区家族人口发展及婚姻情况之一斑。

在以上的统计过程中,出现了程氏继序堂与程氏世禄堂考察总人数上的悬殊,可能与清代徽州地区所遭受的咸(丰)同(治)兵燹有关联。统计时,程氏继序堂家谱之中出现“殉乱”及“被掳未归”等表述的男性成员达77人,其中未婚人数共计36人。此类男性成员具体年龄无详细记载,但根据其同辈相关记载,可推测该部分男性成员多处于1846至1862年间。清代徽州是咸同兵燹时期太平军与清军反复较量以及争夺的地区之一。自咸丰三年(1853年)初太平军进入安徽以后,至同治三年(1864年)太平天国运动失败,12年间,兵燹导致徽州地区人口损失惨重。宣统绩溪县《枢密葛氏宗谱》记载:“自咸丰十年‘粤匪’犯境,人丁惨遭七八,乃数百年来一大劫也。”[6]63战争所引起的成年男性死亡率,不仅会减少家族男性人数,亦会导致家族生育率的降低。仁里程氏家谱所载这部分成员虽未明确说明这部分男性成员是否参与了战争,但在其“凡例”中有言:“国朝律例,其出兵阵亡与夫独子夭亡者均许为之立继,故兹谱一并录之,以示优渥”,①光绪《仁里程继序堂专续世系谱》卷首《凡例》。加之部分“殉乱”成员年龄多处于青壮时期,不难推见,这部分男性成员皆因战争而错过了适婚阶段,导致绩溪仁里程氏继序堂男性总人数低于世禄堂,这也是程氏家族男性未婚成员比例较高的原因之一。

在以上的整理过程中,已对程氏家族男性未婚成员年龄不详者之含义进行了说明。经过统计,此次未婚年龄不详者达1 477人,占考察总人数(6 973人)的21.1%。其中,程氏继序堂男性未婚成员年龄不详者有475人,占程氏继序堂男性成员总人数(2 546人)的18.6%;程氏世禄堂男性未婚成员年龄不详者达1 002人,占其总考察人数(4 427人)的22.6%。在该部分男性成员中,因战争而导致不详者的有77人,因对外迁徙、外出以及远游、早卒或早逝者达1 400人,占程氏家族男性总人数(6 973人)的21.1%。就家谱之中记载的大量卒年不详者而言,刘翠溶认为可能是因为年轻早逝,且大部分未婚者可能是因为早逝才未婚[1]45。值得注意的是,在缺失卒年记载的男性成员中,也可能是因为没有形成实际婚姻而导致后继无人,最终修谱时其卒年信息不确定或者缺乏记载。对于仁里程氏家族而言,战乱、家族人口的频繁流动以及大量早逝者亦是导致其男性未婚比例偏高的原因之一。

(三)程氏家族男性未婚情况变化及原因

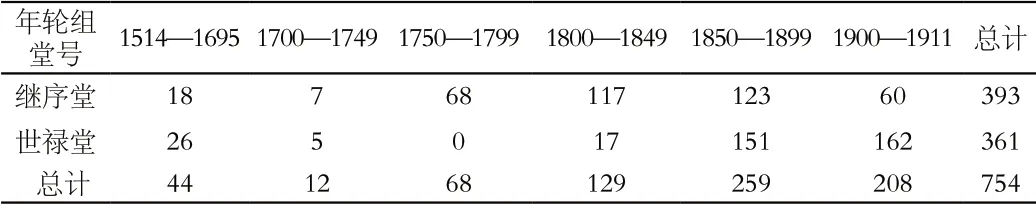

为进一步了解程氏家族男性未婚情况,将对不同时间段的程氏家族男性未婚成员进行考察。根据程氏家族男性成员的年轮,将不同时期的仁里程氏家族男性未婚成员的情况进行统计(见表3)。需要说明的是,对程氏家族男性未婚成员情况变化的考察仅限于生年记载完整者,这将导致表3考察的人数与表1有所出入。此外,鉴于不同堂号之下的家族男性成员起始世系以及生年不同,所以,年轮组的设定跨度出现差异。其中,第一组起始时间1514年为两份家谱所记载的最早未婚成员生年,1695年则为最迟未婚者出生时间,因该时间段内男性成员生年相差较大且人数有限,故作一组。第六组为1900年至家谱纂修的时间。第二组至第五组则皆以50年为一个跨度。程氏继序堂与世禄堂虽然起始世系与具体人员不同,但都包含了1700—749、1750—1799、1800—1849、1850—1899以及1900—1911四个年轮组,这为考察不同时间段程氏家族男性未婚情况的变化提供了可能。

表3不同时期程氏家族男性未婚情况

根据统计,可见1900—1911年轮组的未婚人员较多,主要是因为处于该时间段的大部分男性由于年龄较小,尚未达到婚配年龄所致,因此,在考察程氏家族男性未婚情况变化之时,该年轮组数据参考价值较低。绩溪仁里程氏继序堂在1514—1695、1700—1749、1750—1799、1800—1849、1850—1899、1900—1911六个年轮组中占所考察的男性总人数的2.3%、0.9%、9%、15.5%、16.3%、7.9%;程氏世禄堂在各年轮组的男性未婚成员占考察总人数的比例分别为3.4%、0.6%、0、2.2%、20%、21.8%。由以上统计可见,1700—1899年之间,程氏家族男性未婚成员基本处于上升状态,其男性未婚比例变化,如表4所示。

绩溪仁里程氏家族继序堂在1514—1695、1700—1749、1750—1799、1800—1849、1850—1899、1900—1911各年轮组的男性未婚成员占考察男性总人数(393人)的比例分别是4.5%、1.7%、17.3%、29.7%、31.2%、15.2%,总体上呈现增长再降低的趋势。在已知具体年龄的男性成员中,年满40岁及50岁以上的各年轮组的未婚比例及其变化可见图1、图2。通过年满40岁及50岁以上的男性未婚比例的折线图,可见程氏世禄堂男性未婚情况的变化幅度基本处于0至2%之间,而继序堂的变化曲线则较为明显,变化幅度主要处于0至14%之间。程氏继序堂男性未婚比例呈现由高降低,再由低升高,最后再降低的变化趋势。从年满40岁以上的男性未婚比例变化的折线图来看,继序堂在1514—1695至1700—1749之间的未婚比例变化与1850—1899至1900—1911之间的变化趋势基本一致,即皆处于下降的情况,且变化幅度基本处于2%以内。1700—1749年轮组至1800—1849年轮组,继序堂男性未婚比例逐渐升高,且在1800—1849年轮组出现峰值。由1800—1849至1850—1899年轮组之间,男性未婚比例出现下降,且下降幅度较大。整体而言,程氏继序堂男性未婚比例在18世纪至19世纪中期处于上升状态,且速度较快,但19世纪中后期至20世纪初则基本处于下降趋势,且前期下降幅度明显快于后期。不同于年满40岁以上男性未婚比例的变化,年满50岁以上的男性未婚比例在1514—1695至1750—1799年轮组的时间段内一直处于下降趋势,随后则持续上升,亦在1800—1849年轮组出现峰值,后呈逐渐下降趋势。值得注意的是由1750—1799年轮组至1800—1849年轮组的增长幅度与1800—1849至1850—1899年轮组的下降幅度之速度十分相近。

图1 年满40岁以上的男性未婚比例变化(%)

图2 年满50岁以上的男性未婚比例变化(%)

表4程氏家族男性未婚比例的变化

程氏世禄堂在年满40岁和50岁以上的男性未婚比例变化基本都处于2%以内,变化幅度较小,且变化趋势基本都是先降低,再升高,最终持续降低。不同于继序堂,世禄堂男性未婚比例在1514—1695年轮组以及1800—1849年轮组较高,且在1514—1695年出现峰值。年满40岁以上的男性未婚比例与年满50岁以上的男性未婚比例在1750—1799至1800—1849年轮组的上升速度与1800—1849至1850—1899年轮组的下降速度较为相近。

通过统计与分析,发现绩溪仁里程氏家族男性未婚比例为31%,继序堂年满40岁与50岁以上的男性未婚比例分别为6.7%、6.5%;世禄堂年满40岁以及50岁以上的男性未婚比例依次为1.1%、0.9%。就二者而言,继序堂在40岁以及50岁以上的男性未婚比例皆高于世禄堂,且继序堂与世禄堂男性未婚比例峰值有所悬殊,且在1800—1849年轮组的比例相差较为明显。就1514—1695、1700—1749、1850—1899、1900—1911四个年轮组来看,继序堂与世禄堂的男性未婚比例基本处于2%以内,相对于王跃生在《十八世纪后期中国男性晚婚及不婚群体的考察》[7]中的统计,所得出的40岁以上的男性未婚比例的3.27%,继序堂与世禄堂在以上四个年轮组的未婚比例低于18世纪中后期全国的男性未婚比例。在明清徽州地区出现这种情况应该是正常的。徽州素有“东南邹鲁”“程朱阙里”之称,自南宋咸淳五年(1269年)“诏赐文公阙里于婺源”之后,徽州地区即由此成为中国封建社会后期儒家代表人物的发祥之地[6]5。新安理学在徽州更是“讲之熟、说之详、守之固”,徽州俨然成为理学发展与施行的代表地区。受传统儒家思想影响较深的明清徽州,后续有嗣的重要性不言而喻,此一点可由相关的婚姻以及宗族研究窥见一斑。①有关宗族承继的研究:栾成显:《明清徽州宗族的异姓承继》,《历史研究》2005年第3期。卞利:《徽州民俗》,合肥:安徽人民出版社,2005年。胡中生:《异姓承继及其上谱论争与收族理念的转变》,《徽学》第6卷,安徽大学出版社,2005年。[日]臼井佐知子:《关于徽州文书所见“承继”》,《东洋史研究》第55卷第3号,1996年;《徽州家族的“承继”问题》,《95国际徽学学术讨论会论文集》,安徽大学出版社,1997年。刘道胜:《明清宗族文书研究》,合肥:安徽人民出版社,2008年。陈瑞:《明清时期徽州宗族内部的血缘秩序控制》,《中国社会史评论》第8卷,天津:天津古籍出版社,2007年。张萍:《明清徽州文书中所见的招赘与过继》,《安徽史学》2005年第6期。汪庆元:《明代徽州“义男”考论》,《中国社会经济史研究》2004年第1期。许文继:《“义男”小论》,《中国社会经济史研究》2002年第4期。张爱萍:《继嗣与继产:明清以来徽州宗族的族内过继》,《安徽史学》2012年第4期。因此,在传统社会中,讲求普遍婚姻这一点在徽州地区表现得更为鲜明,这也是致使绩溪仁里程氏继序堂男性未婚比例在1514—1695、1700—1749、1850—1899、1900—1911各年轮组较低,以及世禄堂年满40岁与50岁以上的男性未婚比例始终处于2%之内的原因之一。

针对继序堂年满40岁及50岁以上的男性未婚比例在1800—1849年出现峰值的现象,原因可能涉及战争、溺婴以及聘金过重等方面。绩溪仁里程氏家族在传统徽州地区属于发展较为繁盛的主要宗族之一,该家族成员程婴、程灵洗更有“率众保境”“御灾捍患”之名。程氏继序堂年满40岁与50岁以上的男性未婚比例1750—1800至1800—1849年轮组之间出现大幅度上升,并在1800—1849至1850—1899年轮组之间出现较大幅度下降,这可能与继序堂男性成员从军或是绩溪地区受战争影响有关。清代徽州地区历经了为期12年的咸同兵燹,此次兵燹主要始于咸丰三年(1853年),结束于同治三年(1864年)。而主要出生年处于1800—1849年轮组的男性成员的青壮时期与太平军兴起以及12年兵燹时期相去无几。不管是参与到太平军军队,抑或是清军队伍之中,这部分男性成员将要度过一定的年限,最终或有归乡者,或有捐躯战场者。对于这部分得以存活的男性成员,暂且忽视其自身经济条件与社会地位等因素,仅其适婚年龄超过传统社会所认为的标准,②明代官方规定“凡庶人娶妇男年十六,女年十四以上并听婚娶”(俞汝楫《礼部志稿》卷二十);清代法律规定“许男年十六以上,女年十四以上,身及主昏者无期以上服皆可行”(来保、李玉鸣等纂:《大清通礼》卷26《嘉礼》)。郭松义研究得出清代女子平均初婚年龄为17—28岁(郭松义:《伦理与生活——清代的婚姻关系》,北京:商务印书馆,2000年,第200页)。王跃生通过对1781—1791年的档案资料分析,认为清季女性平均的初婚年龄为17—41岁(王跃生:《十八世纪中国婚姻家庭研究——建立在1781—1791年个案基础上的分析》,北京:法律出版社,2000年,第29页)。可能就会在一定程度上降低结婚几率。此外,另有部分家族成员虽有聘妻,但因为徽州地区早聘之风较为盛行,部分当事男性成员并没有形成实际上的婚姻关系,故亦将其列为未婚一列。同时,该时期男性未婚比例偏高可能与该时期绩溪地区溺女婴之做法有关。《陶甓公牍》记载:“绩之民情重生男不重生女,俗有‘赔钱货’之呼,憎而贱之,又以食用之艰,遂不恤害理忍心之举,此道光、咸丰间情事也。中兴以后,元气未复,婚约聘金有增无减,民间乃稍稍重女,冀得多金,故溺女之风绝无仅有。”[8]271溺女婴的做法势必导致绩溪地区男女比例出现一定程度的不平衡,致使处于1800-1849年轮组之男性未婚比例有所上升。清代婚姻重财现象较为突出,徽州地区亦出现此类情况。“结婚较贫富、论门第”[8]221“婚姻而论财”[8]257“妇人有争奁从、争礼数而致当婚嫁而不婚嫁者”[8]245及“绩邑婚礼之坏莫如抢亲,往往婚期未订,夫家遽纠众乘隙将女抢归成婚,最为陋习。推厥原因,殆由礼物太繁,聘金过多,始无力者迫而出此,历久相沿,绝不为怪……至妆奁,则中人之家约五百金之率,千金者亦间有之”[8]277等之类的记载,可见包括绩溪在内的徽州地区,因娶妻过程中各种礼节花费以及聘金过重的原因,导致绩溪出现抢亲的婚姻习俗。由此可见,聘金对于部分家庭而言,是婚嫁过程中的主要阻碍之一。一旦家庭难以负荷婚嫁所需要的聘金及各项消耗就有可能导致部分男性不能顺利成婚,从而导致这部分男性晚婚或者不婚,致使未婚比例出现上升的情况。

三、结语

通过统计与分析,绩溪仁里程氏继序堂、世禄堂年满40岁、50岁及60岁以上的男性未婚成员占所考察家族男性总人数的比例分别为3.2%、2.9%、2.7%。此次统计结果高于刘翠溶《明清时期宗族人口与社会经济变迁》,以及刘素芬统计的清代皇族年满40岁以上的男性未婚比例,而低于李中清考察的清代辽宁地区,以及郭松义调查的湖南农民家族的男性未婚比例。就不同堂号而言,程氏继序堂年满40岁、50岁及60岁以上的男性未婚比例皆在一定程度上高于世禄堂的男性未婚比例。明清绩溪仁里程氏家族男性未婚比例偏高,可能与特定时期的战乱、家族人口的频繁流动以及家族早逝者较多等有所关联。

经过不同时期、不同年轮组的男性未婚情况的探析,可见程氏继序堂年满40岁及50岁以上的男性未婚比例在18世纪50年代至19世纪末期,呈现由低到高,再由高逐渐降低的趋势。这种情况与刘翠溶的“出生于1750—1849年间的男子年过四十而尚未婚者之比例,显然较生于1650—1749年间者为高……这未婚比例增高的现象正好出现于清代由盛转衰之际,在时间上是颇值得注意的。”[1]75观点有共通之处。具体而言,程氏继序堂、世禄堂的各年轮组的男性未婚比例存在差异,这种现象可能与不同堂号之下的家族男性成员自身参与战乱、适婚年龄及聘金等因素有关。