缺血后处理对急性心肌梗死PCI术病人心肌再灌注、氧自由基及心功能的影响

张 静,牛锁成,金栋良

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)发病率逐年递增,已成为临床最为凶险、猝死率较高的常见急症之一[1]。近年来,有关AMI的治疗措施不断改进,但AMI病人1年病死率仍高达10%[2],相较于传统保守溶栓治疗和外科搭桥手术治疗,经皮冠状动脉介入术(percutaneous coronary intervention,PCI)因无须全身麻醉开胸、不良反应小、可重复进行以及手术创伤小等优点逐渐受到临床心血管医生青睐,广泛应用于临床AMI治疗,成为挽救缺血心肌细胞的最有效方法[3]。然而临床实践显示,由于缺乏有效的手段降低缺血再灌注心肌损伤,PCI治疗可导致再灌注损伤,一定程度上造成其治疗效果降低,病人治疗后恢复延缓,严重者甚至危及生命[4-5]。因此,有效减少再灌注心肌损伤是临床心血管医生共同努力的目标之一,术前缺血后处理(ischemic postconditioning,IPC)技术作为一种内源性心脏保护机制,近年来,相关研究提出其具有心肌保护作用,通过抑制再灌注时氧自由基的堆积和炎性因子的产生过程,进而发挥心肌保护作用[6]。本研究观察缺血后处理对心肌梗死PCI术病人心肌再灌注、氧自由基及心功能的改善作用。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年6月—2018年6月收治的120例AMI病人作为研究对象,年龄(56.45±11.53)岁,男74例,女46例。本研究获得我院医学伦理会批准,病人及其家属知情同意并签署知情同意书。根据随机数字表法分为对照组与观察组。对照组60例,年龄(53.46±10.97)岁,男36例,女24例;观察组60例,年龄(58.92±11.94)岁,男38例,女22例。两组病人一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 符合中华医学会心血管病分会制订的AMI诊断标准[7];发病时间<12 h的病人;经冠状动脉造影符合PCI治疗指征,梗死相关动脉(infraction related artery,IRA)心肌梗死溶栓治疗(thrombolytic therapy for myocardial infarction,TIMI)血流分级为0级病人;病历资料完整的病人。

1.3 排除标准 冠状动脉造影检查显示,梗死相关动脉TIMI血流分级为Ⅰ~Ⅲ级病人;合并其他严重心脑血管疾病的病人;既往有陈旧性心肌梗死、PCI和冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting,CABG)治疗病史的病人;对本次研究药物过敏的病人;合并凝血功能障碍的病人;合并严重恶性肿瘤的病人。

1.4 方法 两组AMI病人均接受PCI手术治疗,均由同一组经验丰富、操作熟练且经过术前培训的医师进行手术。对照组直接予以常规PCI手术治疗,观察组术前予以缺血后处理,再行PCI手术治疗。

1.4.1 对照组 参照《急性心肌梗死诊断和治疗指南》[8]中相关内容,术前给予阿司匹林(国药集团汕头金石制药有限公司生产,国药准字H44021505,规格:每片100 mg)300 mg、硫酸氢氯吡格雷(深圳信立泰药业股份有限公司生产,国药准字号为H20000542,规格:每片25 mg)300 mg口服,再行常规PCI手术治疗。

1.4.2 观察组 在对照组术前用药的基础上,观察组术前予以缺血后处理,在梗死相关动脉再通后1 min内,于病变区域采用球囊导管充盈阻塞IRA约30 s后,回撤球囊导管后让梗死相关动脉再灌注约30 s,每次循环共60 s,重复3次,再行常规PCI手术治疗。

1.5 观察指标及评价标准

1.5.1 实验室检查 两组分别于术前、术后(4 h、8 h、12 h、16 h、20 h、24 h、36 h、48 h末)空腹时抽取肘部外周静脉血5 mL,以3 000 r/min离心10 min后,另取上清液,至于-70 ℃冷藏环境下保存备用。经组织生化测定氧自由基指标水平,采用Tatum法测定丙二醛(MDA)水平,Elisa法测定超氧化物歧化酶(SOD)水平;采用全自动生化分析仪测定血清肌酸激酶同工酶(creatine kinase isoenzymes MB,CK-MB);采用ELISA法检测病人血清超敏C-反应蛋白(high sensitive C reactive protein,hs-CRP)水平。

1.5.2 冠状动脉梗死相关动脉TIMI血流的分级评价标准 0级:无灌注,即在血管闭塞部位、远端无前向血流;Ⅰ级:渗透而无灌注,即造影剂可部分通过闭塞部位,但不能通过闭塞部位、远端血管的前向血流;Ⅱ级:部分灌注,即造影剂可完全通过闭塞段并充盈冠状动脉远端,但其充盈、清除速度较正常冠状动脉明显减慢,Ⅲ级:完全灌注,即造影剂可充盈冠状动脉远端血管,且快速清除[9]。

1.5.3 再灌注心律失常 记录两组病人再灌注最开始时5 min内发生的各种心律失常事件,包括频发期前收缩、室性心动过速、心室颤动、窦性停搏以及心动过缓等。

1.5.4 随访 随访两组病人心电图检查结果,记录两组病人出院后及术后1个月随访期间心脏事件发生情况,主要包括充血性心力衰竭、恶性心律失常(如心室颤动、室性心动过速等)、非致死性心肌梗死、急性或亚急性血栓形成、再次PCI/CABG以及死亡等心脏事件。

2 结 果

2.1 两组术前、术后血清SOD及MDA比较 两组术后4 h、8 h、12 h、24 h、48 h、72 h末SOD、MDA水平经重复测量方差分析显示差异统计学意义(P<0.05)。术前,两组SOD、MDA水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后各时间点,观察组血清SOD水平均高于对照组(P<0.05),血清MDA水平均明显低于对照组(P<0.05)。详见表1。

表1 两组术前、术后血清SOD及MDA比较(±s)

与对照组同时间比较,①P<0.05。

2.2 两组术前、术后CK-MB和hs-CRP比较 两组术后8 h、12 h、24 h、48 h、72 h末CK-MB水平均呈下降趋势,经重复测量方差分析显示差异有统计学意义(P<0.05)。术后各时间点,观察组CK-MB水平均明显低于对照组(P<0.05);两组病人术后8 h、12 h、24 h、48 h、72 h末hs-CRP水平均呈先升高后下降趋势(P<0.05),并于术后24 h末达到峰值,经重复测量方差分析显示差异统计学意义(P<0.05)。术后各时间点,观察组hs-CRP水平均明显低于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组术前、术后CK-MB和hs-CRP比较(±s)

与对照组同时间比较,①P<0.05。

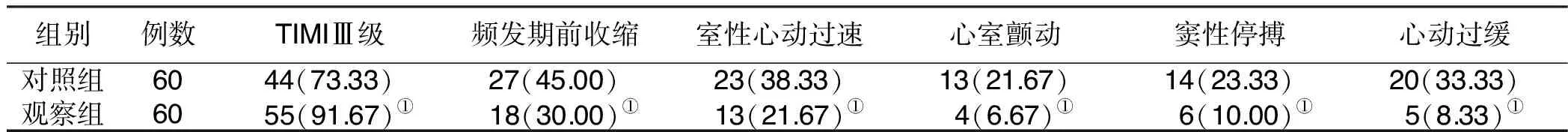

2.3 两组病人TIMI血流分级与再灌注后心律失常发生情况比较 观察组TIMIⅢ级占比为91.67%,明显高于对照组的73.33%,差异有统计学意义(P<0.05);观察组再灌注后心律失常包括频发期前收缩、室性心动过速、心室颤动、窦性停搏、心动过缓发生率均明显低于对照组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组病人TIMI心肌灌注分级与再灌注后心律失常发生情况比较 单位:例(%)

与对照组比较,①P<0.05。

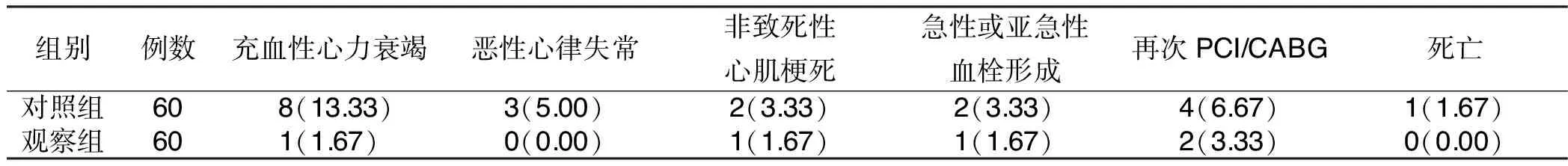

2.4 两组术后1个月内心脏事件发生情况比较 术后1个月内,观察组心脏事件总发生率8.33%(5/60),明显低于对照组的33.33%(20/60),差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 两组术后1个月内心脏事件发生情况比较 单位:例(%)

3 讨 论

2016年中华医学会心血管病学分会颁布的《中国经皮冠状动脉介入治疗指南》[10]显示,PCI治疗已成为AMI的最佳治疗方法,其可立即并持续性地开通梗死血管,实现有效再灌注,进而达到血运重建、挽救濒死心肌组织的治疗目的。然而临床实践研究总结发现,梗阻冠状动脉再通时的再灌注心肌损伤降低了PCI临床治疗疗效[11],再灌注心肌损伤可导致原有心肌损伤梗死面积增加1/3,出现再灌注心律失常、急性或慢性心功能损害,严重时造成病人死亡。

心肌梗死病人PCI术后心肌再灌注损伤可导致缺血区存活心肌和内皮细胞出现可逆或不可逆的损坏,心肌发生顿抑现象,局部存活心肌收缩功能也出现短暂减退,甚至功能消失。本研究中术前行缺血后处理主要通过冠状动脉再灌注最初时行60 s左右短暂、重复3次的开通与再闭,从而有效恢复冠状动脉血流,可明显缩小心肌梗死面积、降低心肌水肿程度,并一定程度上减少细胞凋亡和改善内皮细胞功能。其中,抑制再灌注时氧自由基的聚集是缺血后处理的主要作用机制,而SOD与MDA为反映氧自由基清除和产生的有效指标[12],通过观察氧自由基在缺血后处理的不同时相变化情况,进而明确缺血后处理对心肌梗死病人PCI术后的心肌保护作用。本研究结果显示,术后各时间节点,观察组血清SOD、MDA水平均明显优于对照组,这是因为缺血后处理可在再灌注早期至晚期内持续升高SOD水平,抑制心肌再灌注时强氧化性氧自由基的堆积,改善脂质膜流动性与通透性,而MDA是机体细胞内脂质过氧化物代谢产物,缺血后处理后可有效降低MDA的产生与释放水平,避免心肌细胞内的蛋白质与核酸脂质出现交联反应,最终减少心肌细胞突变或死亡、胞膜变性等发生情况,这与肖军等[13]的研究结论相符。

CK-MB在正常情况下存在于心肌细胞中,而心肌梗死病人则发生心肌细胞坏死或凋亡,从而导致CK-MB释放至血液中引起血清内CK-MB浓度快速上升,研究显示血清CK-MB浓度与病人心肌梗死面积呈正相关[14]。本研究结果显示,两组术后8 h、12 h、24 h、48 h、72 h末CK-MB水平均呈下降趋势;其中,观察组术后CK-MB水平均明显低于对照组,这说明AMI病人PCI术后经缺血后处理可有效减少心肌细胞再灌注时的凋亡情况,且缩小心肌梗死面积。心肌缺血再灌注时可能会造成钙超载,从而影响心肌细胞的电活动并诱发心律失常,术前行缺血后处理可激活磷脂酰肌醇3激酶-蛋白激酶B通路,同时也激活丝裂原细胞外信号调节激酶通路以减轻钙超载情况,最终可减少再灌注心律失常的发生。本研究结果显示,观察组再灌注后心律失常(频发期前收缩、室性心动过速、心室颤动、窦性停搏以及心动过缓)发生率明显低于对照组,提示缺血后处理可明显稳定心肌细胞的电生理情况,减小PCI术后心律失常发生风险,从而有效保护缺血再灌注的心肌细胞。炎症反应与AMI病人疾病的发生、发展、转归存在紧密联系,且在心肌梗死病人PCI治疗开通冠状动脉中作用明显,而PCI术后缺血心肌再灌注可造成严重心肌损伤,Diepenhorst等[15]研究认为心肌损伤可能与炎症因子大量释放有关。hs-CRP为一种血清中的急性期反应蛋白,本研究结果显示,两组病人术后8 h、12 h、24 h、48 h、72 h末hs-CRP水平均呈先升高后下降趋势,并于术后24 h末达到峰值,其中观察组术后hs-CRP水平均明显低于对照组。这是因为PCI术后会激活机体免疫系统,可诱导多种免疫细胞逐渐向心肌细胞周围聚集,并大量分泌白细胞介素6等多种细胞因子,而各种细胞因子可直接抑制心肌收缩力,损坏心肌细胞,经缺血后处理可抑制AMI病人PCI术后缺血再灌注开始时炎性细胞的表达与释放水平,减轻病人炎症反应。此外,观察组TIMIⅢ级病人占比明显高于对照组,提示术前行缺血后处理可有效改善病人血管内皮功能及心肌微循环灌注情况,同时观察组术后1个月内心脏事件总发生率为8.33%(5/60),明显低于对照组的33.33%(20/60),这是因为相较于对照组在开通IRA后的3 min内未予以相关处理措施,使病人直接进行持续性再灌注缺血后处理可减轻心肌细胞的坏死程度,减轻缺血再灌注损伤,进而限制病人心肌梗死范围[16-17]。

综上所述,术前行缺血后处理对行PCI治疗的心肌梗死病人心肌再灌注改善作用明显,可有效清除氧自由基,减轻炎性反应,减少术后1个月内心脏事件发生情况。