2012年—2019年苏州地区儿童肠道沙门菌感染状况及耐药性分析

陈佳欢,金忠芹,武庆斌,陆惠钢,葛海霞,张晓青,周婷婷

(苏州大学附属儿童医院消化科,江苏 苏州 215003)

沙门菌是人类重要的食源性致病菌之一,其传播速度快且极具危害,在全球范围均有流行。全世界每年约1.8亿 人因沙门菌感染导致腹泻,死亡人数高达29.8万,占所有腹泻相关死亡人数的41%[1]。沙门菌感染在婴幼儿中具有较高发病率,据统计,美国5 岁以下细菌性肠炎的患儿中,非伤寒沙门菌感染占42%,是最常见的致病菌[2]。在我国沙门菌也是引起儿童腹泻的主要病原之一。儿童沙门菌感染起病急,并发症多,且耐药情况日益严重,造成了沉重的公共卫生负担。因此,了解当地儿童沙门菌感染的流行病学趋势及菌株耐药情况,对细菌性腹泻的防治具有重要意义。目前为止苏州地区尚无大样本量儿童沙门菌感染的相关研究报道,本文对苏州地区儿童沙门菌感染的临床特征、分布及耐药情况进行回顾性分析,为儿童腹泻的临床诊疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集2012年1月—2019年12月因腹泻在苏州大学附属儿童医院住院治疗的9 096 例患儿的粪培养结果,其中男5 575 例(61.3%),女3 521 例(38.7%),男女比例为1.58:1。年龄7 d~13岁4 个月(中位年龄21 个月)。按年龄分组:小月龄婴儿组(<6 个月)2 250 例(24.7%),大月龄婴儿组(6 个月~1 岁)1 516 例(16.7%),幼儿组(1~3 岁)2 452 例(27.0%),学龄前组(3~6 岁)1 324 例(14.6%),学龄组(≥6 岁)1 554 例(17.1%)。分析其沙门菌检出情况。腹泻诊断标准参照2009年发布的《儿童腹泻病诊断治疗原则的专家共识》,即大便性状改变和大便次数较平时增多可做出腹泻的诊断。剔除标准:(1)临床病例资料不全者;(2)因其他疾病住院期间发生院内感染所致腹泻的患儿;(3)同一患儿在同一次住院期间,如多次送检粪培养分离出相同菌株,仅纳入第一次结果进行分析,剔除重复菌株。

1.2 方法

1.2.1 标本采集:入院24 h内,尽量在使用抗生素前采集患儿新鲜粪便2~3 g,置于干燥的无菌粪便采样管内,2 h内送检。

1.2.2 主要试剂和仪器:XLD培养基(英国Oxoid公司),SS培养基(法国科玛嘉公司),BACTEC9240全自动细菌培养仪及配套培养瓶(美国BD公司),全自动细菌鉴定仪VITEK32(法国生物梅里埃公司)。抗生素药敏纸片氨苄西林、头孢哌酮、环丙沙星、哌拉西林、复方新诺明、亚胺培南、头孢曲松、头孢哌酮舒巴坦、哌拉西林他唑巴坦(英国Oxoid公司)。

1.2.3 沙门菌培养、血清型鉴定及药敏试验:按照《全国临床检验操作规程》(第3版)进行细菌分离培养,对可疑菌落进行分离、纯化,根据培养基上菌落特点、显微镜下观察以及生化反应等方法初步鉴定细菌。根据初步鉴定结果挑取可疑菌落,应用全自动细菌鉴定仪VITEK32进行细菌鉴定和药敏试验并结合K-B药敏试验法,根据临床试验标准研究所(CLSI)标准进行结果判读,对三类及三类以上抗生素同时呈现耐药的菌株定义为多重耐药(multi-drug resistance, MDR)菌。沙门菌血清学分型参照《沙门菌血清学检测标准操作规程》,应用沙门菌诊断血清确定菌株血清型,生理盐水为阴性对照,伤寒沙门菌ATCC14028为阳性对照。质控菌株为ATCC25922大肠埃希菌。

1.2.4 病历资料收集:通过病史查阅收集患儿的临床资料包括性别、年龄、主要临床表现、实验室检查、病原学及药敏试验结果等进行回顾性分析。

1.3 统计学处理 采用SPSS 21.0软件进行统计分析。对计量资料进行正态性检验,不符合正态分布的用中位数(四分位数间距)描述,计数资料以例数和百分比表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床特点 2012年—2019年共送检粪培养标本9 096 例,检出沙门菌563 株,总体检出率6.2%。沙门菌在男孩和女孩中检出率分别为6.2%(345/5 575)和6.2%(218/3 521),男女检出率差异无统计学意义(χ2=0.000,P=0.995)。563 例检出沙门菌阳性的患儿均以腹泻为主要症状,粪便性状多样,表现为不同程度的黏液脓血便、黏胨便、糊状便、稀水样便、血水样便等,肉眼血便者266 例(47.2%),腹泻次数超过10 次/d者140 例(24.9%),伴有发热者499 例(88.6%),体温高于39 ℃者405 例(71.9%),其他症状包括恶心呕吐139 例(24.7%)、腹痛或哭闹157 例(27.9%)、呼吸道感染症状90 例(16.0%)、惊厥15 例(2.7%)。实验室检查:粪常规镜检见脓细胞者467 例(83.0%),镜检见红细胞者335 例(59.5%),镜检脓细胞、红细胞均阴性者89 例(15.8%);血常规白细胞总数升高者(>10.0×109/L)264 例(46.9%),CRP升高者(>8.0 mg/L)393 例(69.8%),合并血培养沙门菌阳性者3 例(其中2 例为未确定血清学分型的C2群沙门菌、1 例为德尔卑沙门菌),合并明显电解质代谢紊乱者(包括低钾血症、低钠血症、失代偿性代谢性酸中毒等)101 例(17.9%),对126 例持续发热不退疑似伤寒的患儿进行了血肥达检测,有53 例(42.1%)呈阳性反应,其中粪培养为D群沙门菌(未确定血清型)者3 例,结合临床症状诊断为伤寒。

2.2 沙门菌感染年份分布特点 2012年—2019年沙门菌检出率的差异具有统计学意义(χ2=114.495,P<0.001),2012年检出率较低(2.1%),之后逐年上升,2017年检出率达较高水平(9.4%),2018年有所回落,但2019年仍有较高的检出率(9.9%),总体呈现上升趋势,2019年检出率与2012年相比差异具有统计学意义(χ2=53.885,P<0.001)(见图1)。

2.3 沙门菌感染月份分布特点 2012年—2019年腹泻粪培养1-12月送检数分别为626、496、582、576、659、724、864、992、906、940、841、890 份,共9 096 份;1-12月检出沙门菌数分别为5、1、11、21、53、77、87、125、71、63、36、13 株,共563株,检出数较高的月份主要集中在夏秋季(5-10月),共检出476 株(84.5%),平均检出率为9.4%(476/5 085),冬春季(11月-次年4 月)检出数相对较低,共检出87 株(15.5%),平均检出率为2.2%(87/4 011)。夏秋季沙门菌检出率明显高于冬春季,差异具有统计学意义(χ2=199.739,P<0.001)。每年6-8月为检出高峰,平均检出率为11.2%(289/2 580),与其他月份相比差异具有统计学意义(χ2=155.813,P<0.001)(见图1)。

图1 2012年—2019年苏州大学附属儿童医院腹泻住院患儿感染的沙门菌在不同月份检出率分布

2.4 沙门菌感染年龄分布特点 沙门菌检出年龄最小8 d,最大13 岁0 个月,中位年龄15 个月,检出年龄呈偏峰分布。在小月龄婴儿组(<6 个月)检出率为2.6%(58/2 250),大月龄婴儿组(6 个月~1岁)检出率为10.2%(155/1 516),幼儿组(1~3岁)检出率为9.4%(231/2 452),学龄前组(3~6岁)检出率为6.5%(86/1 324),学龄组(≥6岁)检出率为2.1%(33/1 554)。大月龄婴儿及幼儿组沙门菌检出率明显高于小月龄婴儿组、学龄前组及学龄组,差异有统计学意义(χ2=110.704、12.768、92.086,均P<0.001)。学龄前组沙门菌检出率明显高于小月龄婴儿组及学龄组,差异有统计学意义(χ2=33.085、34.473,均P<0.001)。小月龄婴儿组沙门菌检出率与学龄组相比差异无统计学意义(χ2=0.812,P=0.367)。

2.5 沙门菌的血清型分布 563 株沙门菌血清型见表1,除9 株未明确分群(1.6%)外,其他菌株分别属于B、C、D、E、F群,主要以B群(343 株,60.9%)为主,其次为D群(115 株,20.4%)、C群(81 株,14.4%)、E群(13 株,2.3%)、F群(2株,0.4%);除部分菌株未明确分型外,共鉴定出19 种血清型,以鼠伤寒沙门菌(292 株,51.9%)最多见,其次为肠炎沙门菌(101 株,17.9%)。<3 岁的婴幼儿组中共检出18 种血清型,3~6 岁的学龄前组共检出6 种血清型,≥6 岁的学龄组仅检出2 种血清型。鼠伤寒沙门菌及肠炎沙门菌在不同年龄组儿童中均有较高的检出率,<3 岁儿童(婴幼儿组)检出的沙门菌中,鼠伤寒沙门菌构成比为56.1%(249/444),肠炎沙门菌构成比为12.6%(56/444),鼠伤寒沙门菌构成比高于肠炎沙门菌;≥3 岁儿童(学龄前组及学龄组)检出的沙门菌中,鼠伤寒沙门菌构成比为36.1%(43/119),肠炎沙门菌构成比为37.8%(45/119),两者构成比相近。<3 岁儿童(婴幼儿组)和≥3 岁儿童(学龄前及学龄组)相比,鼠伤寒沙门菌和肠炎沙门菌构成比的差异具有统计学意义(χ2=41.284,P<0.001)。

表1 563 株沙门菌血清型分布

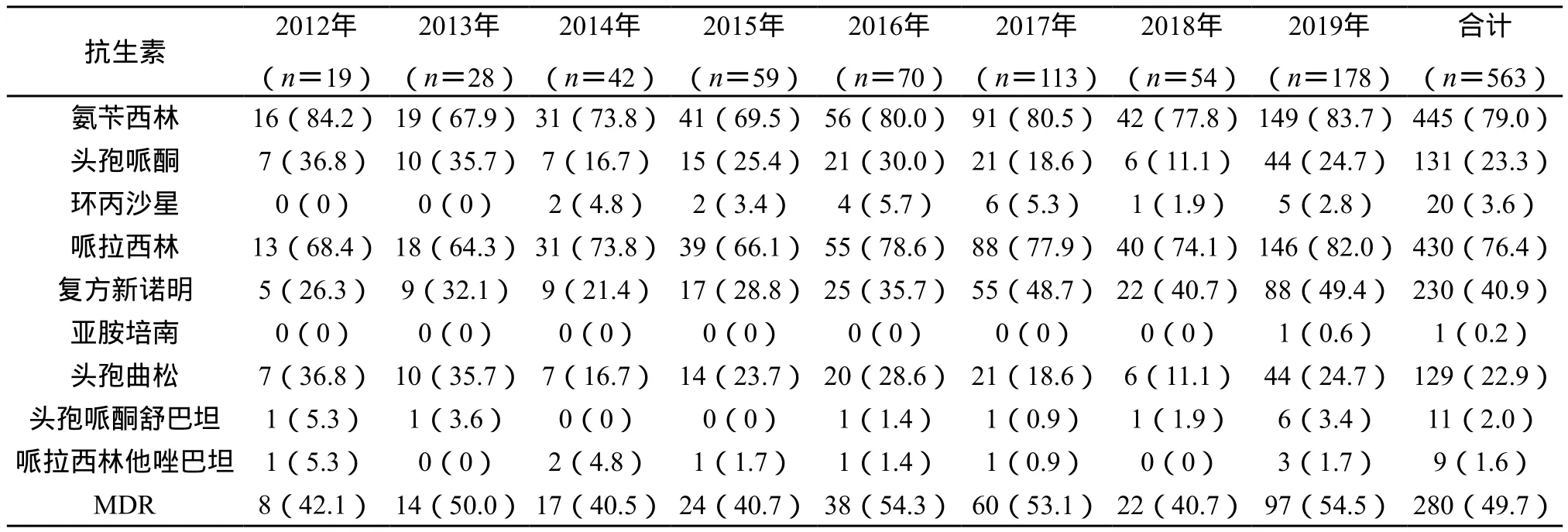

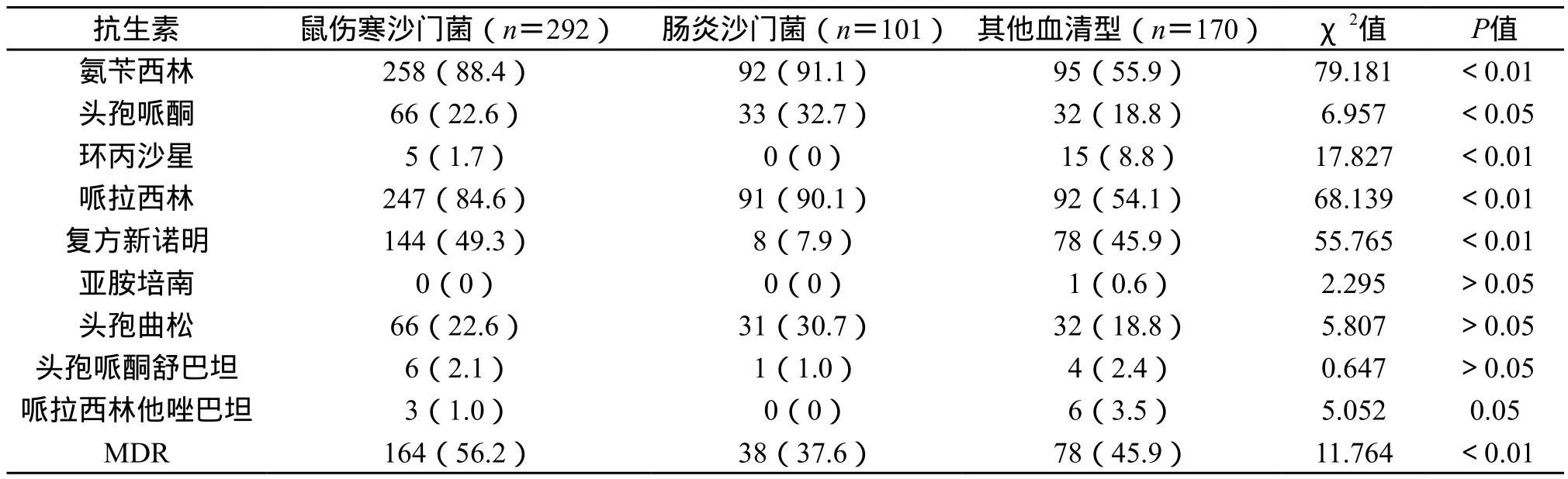

2.6 耐药性分析 2012年—2019年沙门菌对复方新诺明的耐药率差异具有统计学意义(χ2=21.693,P<0.01),2014年—2017年呈现逐年升高趋势,2018年有所回落,2019年上升至最高峰(见表2)。沙门菌对氨苄西林、头孢哌酮、环丙沙星、哌拉西林、亚胺培南、头孢曲松、头孢哌酮舒巴坦、哌拉西林他唑巴坦等抗生素的耐药率在不同年份存在一定程度的波动,但差异无统计学意义(均P>0.05)。不同血清型沙门菌耐药性差异具有统计学意义(P<0.05),鼠伤寒沙门菌和肠炎沙门菌对氨苄西林、哌拉西林的耐药率均明显高于其他血清型,对环丙沙星的耐药率低于其他血清型;肠炎沙门菌对头孢哌酮的耐药率高于其他沙门菌,对复方新诺明耐药率低于其他沙门菌;不同类型沙门菌对亚胺培南、头孢曲松、头孢哌酮舒巴坦、哌拉西林他唑巴坦的耐药率差异无统计学意义(均P>0.05)。2012年—2019年共检出MRD菌280 株,检出率49.7%(280/563),其中鼠伤寒沙门菌MRD率最高,为56.2%(164/292),与其他血清型相比差异具有统计学意义(χ2=11.764,P<0.01)(见表3)。

表2 2012年—2019年563 株沙门菌对抗菌药物耐药情况[株(%)]

表3 不同血清型沙门菌对抗菌药物耐药情况[株(%)]

3 讨论

沙门菌是引起儿童细菌性腹泻和胃肠炎的重要病原,在我国不同地区均有报道。2010年—2015年北京地区17家肠道门诊3 428 例腹泻患儿中,沙门菌检出率为4.6%[3];2012年—2017年成都市某医院5 934 例腹泻住院儿童沙门菌检出率为5.73%[4]。本研究对我院2012年—2019年9 096 例腹泻住院患儿粪培养进行监测,沙门菌总检出率为6.2%,与国内报道相近。值得注意的是,本研究显示2012年—2019年苏州地区儿童肠道沙门菌感染率除2018年有所回落,总体呈现出上升趋势,2019年检出达高峰(9.9%)。上海地区一项对腹泻儿童的流行病学调查发现,2012年—2014年非伤寒沙门菌的分离率高于2010年—2011年的病原学监测数据,提示儿童沙门菌感染可能呈上升趋势[5]。重庆地区一项对儿童细菌性腹泻病原菌变迁情况的研究显示,过去27 年间鼠伤寒沙门菌占比由4.35%上升至58.71%[6]。不同地区沙门菌感染在细菌性腹泻中的占比均呈现逐年上升趋势,值得引起临床重视。

本研究对患儿临床表现进行回顾,发现563 例肠道沙门菌感染患儿以发热(88.6%)、肉眼血便(47.2%)为突出症状,其中3 例合并沙门菌败血症,另有3 例D群沙门菌血清型未确定者临床诊断为伤寒。以往国内沙门菌侵袭性感染的报道主要集中在伤寒或副伤寒的血流感染中[7];近年来随着我国生活水平的提高和卫生设施的改善,伤寒及副伤寒沙门菌感染处于持续低水平,侵袭性非伤寒沙门菌的增多越来越受到人们的重视。侵袭性沙门菌感染的诊断主要是根据全身多系统临床表现、感染中毒症状和无菌体液中培养出沙门菌[8]。婴幼儿免疫系统尚未发育成熟,是侵袭性沙门菌感染的高危人群。本研究发现除3 例诊断败血症及2 例临床诊断伤寒的病例外,其余患儿也多数合并高热、白细胞总数和CRP升高等脓毒血症症状,部分合并呼吸道感染、惊厥、电解质内环境紊乱等全身表现。结合近年来沙门菌检出率逐渐升高,不排除苏州地区侵袭性非伤寒沙门菌增多的流行趋势。此外,本研究提示仍有部分腹泻患儿无高热、血便症状,粪常规镜检正常,大便次数明显增多,伴有明显电解质代谢紊乱,临床表现类似病毒性腹泻,而粪培养检出沙门菌阳性,故应强调病程早期粪培养检测在腹泻患儿诊疗中的必要性,以免误诊。

本研究显示苏州地区儿童沙门菌感染全年均可发病,主要集中在夏秋季(5-10月),高峰主要在每年6-8月,而冬春季散发,与国内外其他地区报道相一致[9-10],提示沙门菌感染与气温存在相关性。本研究发现不同年份高发月份的分布存在一定差异,2013年发病高峰前移至5月,2014年4月、7月、10月各存在发病高峰,2017年8月沙门菌检出高峰达到2012年—2019年期间最高。魏仲秋等[5]研究发现2014年2月上海地区儿童肠道非伤寒沙门菌检出率明显高于往年,猜测可能与禽流感期间活禽市场休市、冷鲜肉代替活禽肉导致儿童食谱变化有一定关联。由此可见,深入了解当地不同年份及季节间沙门菌感染的流行情况及变化趋势,对疾病防控具有重要意义。本研究发现苏州儿童沙门菌感染年龄呈偏峰分布,6 个月~3 岁的婴幼儿感染率最高,而<6 个月小婴儿和学龄儿童感染率最低。这与高凯杰等[11]研究结果一致。<6 个月小婴儿感染率较低,推测可能与婴儿从母乳获得保护性抗体有关。6 个月后母乳中抗体逐渐减少,而3 岁以下婴幼儿自身免疫功能尚未发育健全,肠道黏膜屏障薄弱,加之幼儿缺乏卫生意识、家长疏于管理等因素,导致此年龄段患儿感染率明显增高。加强对高危年龄段儿童的卫生监管,尽早培养幼儿良好的卫生习惯,对沙门菌感染的防控极为必要。

本研究显示苏州地区沙门菌血清型主要以鼠伤寒沙门菌为主,明显高于第二位的肠炎沙门菌,这与国内大部分地区沙门菌血清型分布相似[12-13]。对比发现,北京地区排名第一位的是肠炎沙门菌,其次为鼠伤寒沙门菌[3],而成都地区排前两位的分别是鼠伤寒沙门菌和都柏林沙门菌[4]。以上研究表明沙门菌优势血清型分布存在地区差异。本研究发现苏州地区不同年龄段儿童沙门菌优势血清型构成比存在差异,3 岁以下婴幼儿中鼠伤寒沙门菌为优势血清型,而大于3 岁儿童中鼠伤寒沙门菌及肠炎沙门菌均为优势血清型,两者构成比相当,这与张亮等[14]报道相似。进一步提示不同年龄患儿对不同血清型沙门菌的易感性存在差异,其机制需进一步研究。

本研究对563 株沙门菌的耐药率进行分析,发现2012年—2019年苏州地区儿童沙门菌对头孢哌酮、头孢曲松的耐药率分别为23.3%、22.9%,总体低于2016年全国10所三级甲等儿童教学医院肠道沙门菌对三代头孢的耐药率28.1%[15],但远高于上海地区报道的7.5%~10.0%[5]。本研究中MRD菌株占比高达49.7%,也远高于上海地区报道的21%[5],需引起临床警惕。沙门菌对环丙沙星、亚胺培南耐药率较低,但考虑到喹诺酮类药物对儿童软骨发育的影响,以及医院对碳青霉烯类抗生素的严格管控,故不作为临床首选。三代头孢耐药率的升高以及儿科抗生素使用种类的局限,给临床诊疗带来挑战,了解沙门菌耐药模式的变化对临床首次经验性使用抗生素具有重要指导意义。本研究发现沙门菌对复方新诺明的耐药率存在上升趋势,而对氨苄西林、头孢哌酮、环丙沙星等抗生素的耐药率在不同年份间存在一定程度的波动,故今后仍需密切监测以寻找其耐药模式变化规律。本研究显示不同血清型沙门菌的耐药性存在差异,其中鼠伤寒沙门菌MRD率最高,考虑可能与临床抗生素使用频率和使用时间增加有关。目前对于鼠伤寒沙门菌肠炎是否需要应用抗生素治疗仍存在争议,多数观点认为沙门菌感染所致的胃肠炎多为自限性疾病,不首先推荐使用抗生素,但对于感染中毒症状重、合并免疫缺陷的儿童仍推荐使用抗生素,以减少发生菌血症的风险[16]。故临床诊疗过程中应严格把控抗生素的指征和使用疗程,并结合药敏试验选择抗生素种类,这是遏制鼠伤寒沙门菌MRD率进一步上升的重要措施。此外,在今后的工作中需继续加强对鼠伤寒沙门菌耐药性的监测,并尽快开展对不同血清型沙门菌耐药基因的研究,以便寻找更有力的防控措施。

综上所述,苏州地区儿童肠道沙门菌感染总体呈现上升趋势,沙门菌的MRD为临床诊疗和疾病防控带来巨大挑战,开展长期密切的流行病学调查和沙门菌耐药模式监测的工作任重而道远。