磁共振扩散张量成像定量分析在评价多发性肌炎和皮肌炎临床特征的应用

河南省南阳市中心医院磁共振室(河南 南阳 473000)

王宁博

多发性肌炎(polymyositis,PM)和皮肌炎(dermatomyositis,DM)是一组以肌无力、肌痛等为首发症状的横纹肌弥漫性非化脓性炎症疾病,可累及多个脏器,伴发肿瘤疾病或其他结缔组织疾病(connective tissue disease,CTD),且至今病因不明[1-2]。磁共振(magnetic resonance imaging,MRI)作为重要的影像学辅助检查手段,具高软组织分辨率优势,在反映水肿、脂肪信号上优势显著,而扩散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)则是MRI的功能成像方式之一,其可通过检测组织中水分子扩散的各向异性描述组织特征,当前多用于中枢系统疾病的临床诊治[3-4]。近年来。有研究将其用于肌病患者并取得相对满意效果,认为DTI用于检测四肢肌肉组织水分子扩散的各向异性据可行性,但国内PM/DM的DTI研究相对少见。鉴于此,现回顾性分析本院收治的PM/DM患者的DTI影像资料,分析其对多发性肌炎和皮肌炎临床特征的评估价值,为PM/DM的影像学诊治提供参考依据。具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究对象为本院自2017年3月~2019年3月收治的200例活动期PM/DM患者;所纳入患者均经肌肉活检确诊PM/DM,且为首发PM/DM,既往无PM/DM治疗史,有完整DTI检查结果,其中男125例,女75例;年龄27~59岁,平均(44.38±7.66)岁;PM117例,DM83例;病程9周~24个月。另筛选同期在本院接受D T I 检查的3 0 例健康志愿者为对照组,其中男20例,女10例;年龄24~59岁,平均(43.97±8.66)岁。PM/DM患者与对照组在性别、年龄等一般资料上差异具可比性(P>0.05)。

1.2 检查方法

1.2.1 设备及参数设置:MRI设备为Healthcare Signa HDxt 3.0T(美国GE公司),配备TORSO线圈;MRI 扫描序列包括F S E/T1WI(TR/TE:440ms/10.8ms,NEX=2,矩阵352×192,DFOV 3 8 ~4 2 v m,层数6 m m,层间距2 m m)、F S E/T2W I(T R/T E:3800ms/70ms,NEX=2,矩阵320×224,DFOV38~42vm,层数6mm,层间距2mm)、STIR序列(TR/TE:4800ms/44.7ms,T1=180ms),DTI扫描EPI轴位(TR/TE:6000ms/62.2ms,NEX=2,矩阵192×160,DFOV38~40vm,层数6mm,层间距0mm,b值500s/cm2,梯度编码方向15个)、FSE/T2WI(TR/TE:3800ms/70ms,NEX=2,矩阵320×224,DFOV 38~42vm,层数6mm,层间距0mm)。

1.2.2 检查方法:所有患者均行双侧常规MRI扫描及DTI扫描,扫描体位为仰卧位,按1.2.1参数依次采集FSE/T1WI、FSE/T2WI、STIR序列影像,再以大腿中段为中心采集DTI EPI轴位影像、FSE/T2WI影像,扫描范围40cm左右,层数32,时间3min 50s。

1.3 影像后处理 将MRI常规扫描、DTI扫描所得影像资料上传至GE adw 4.4工作站应用Function软件进行后处理,由两位高年资MRI影像学医师采用双盲法自前群、内群、后群三个肌群中选取两块肌肉组织,共计6块肌肉进行测量及分析。数据处理时以轴位T2WI为参考,依据病灶分布情况于DTI影像上绘制感兴趣区域(ROI),若为弥漫性分别则选择中心层面,在每块待测肌肉设置大小为70mm2左右的ROI;若为局灶性分布则将ROI设置在病灶中心,若病灶较小,则直接沿病灶边缘设置ROI。对照组或PM/DM未受累肌肉组织则将ROI设置于中心层面。整个ROI选取应尽可能避开血管、脂肪、筋膜、骨组织及伪影。

1.4 观察指标 采集各组股内侧肌(Vastus mediali——V M ) 、 股 中 间 肌( Vastus intermedias,VI)、大收肌(Adductor magnus,AD)、股薄肌(Gracili,GA)、半腱肌(Se mit en din os us)及半膜肌(Semimembranosus)中水肿肌肉、正常肌肉、未受累肌肉ROI区域的平均扩散系数(ADC)、各向异性分数值(Fractional anisotropy,F A 值)、本征值(λ 1、λ 2、λ3),并获得对应影像图。

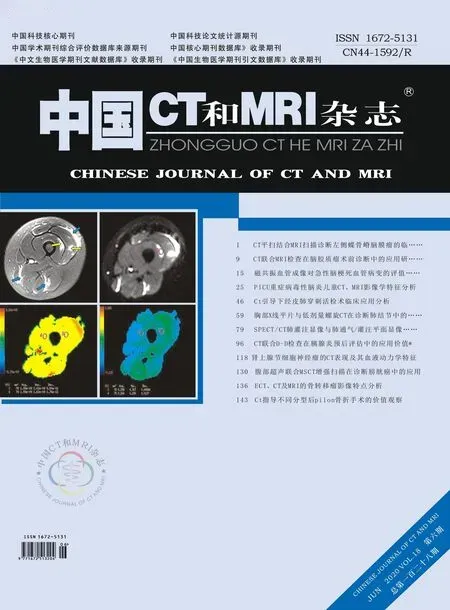

表1 PM/DM与对照组大腿肌肉ADC值比较(

表1 PM/DM与对照组大腿肌肉ADC值比较(

注:PM/DM水肿肌肉与对照组比较,①P<0.05;PM/DM水肿肌肉与PM/DM未受累肌肉,②P<0.05

VM 1.80±0.12 2.08±0.15①② 1.80±0.04 18.533 <0.001 VI 1.96±0.14 2.25±0.14①② 1.92±0.15 16.440 <0.001 AD 1.85±0.13 2.05±0.17①② 1.85±0.13 9.753 <0.001 GA 1.65±0.17 2.01±0.08①② 1.74±0.17 15.372 <0.001 ST 1.87±0.13 2.08±0.10①② 1.87±0.14 12.564 <0.001 SM 1.78±0.15 1.98±0.13①② 1.83±0.13 8.815 <0.001 F 4.033 10.271 6.537 - -P <0.001 <0.001 <0.001 - -images/BZ_153_886_1279_2240_1346.png

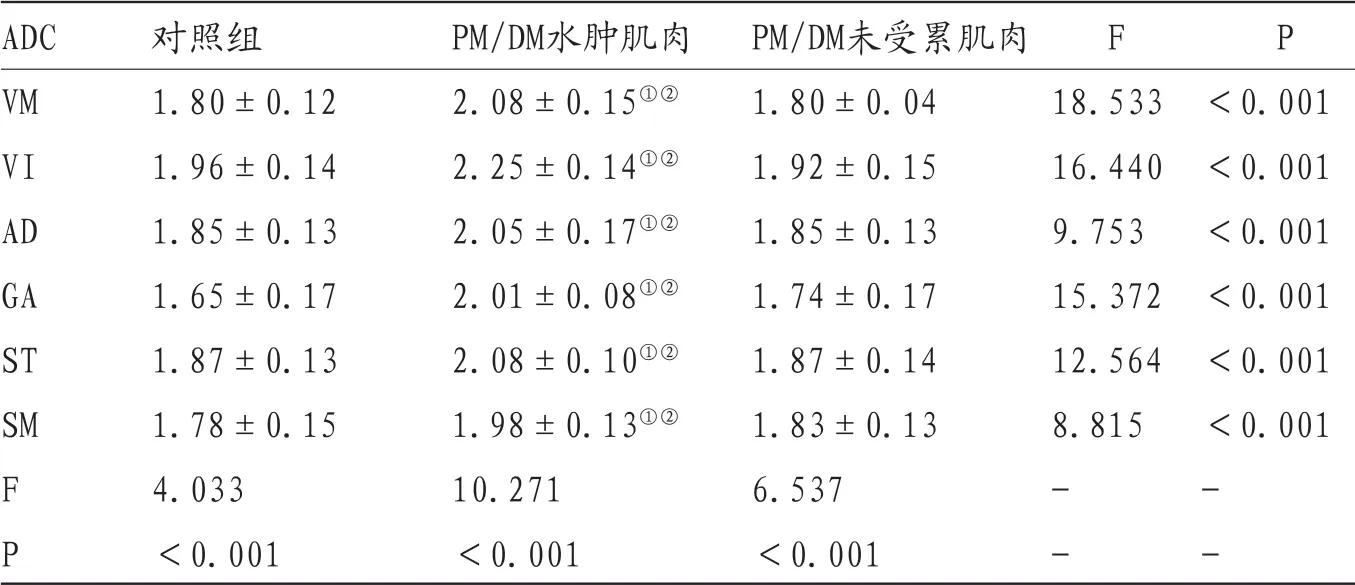

表2 PM/DM与对照组大腿肌肉FA值比较(

表2 PM/DM与对照组大腿肌肉FA值比较(

VM 0.37±0.11 0.36±0.12 0.35±0.12 1.796 0.167 VI 0.36±0.12 0.36±0.11 0.37±0.09 0.515 0.598 AD 0.35±0.12 0.35±0.12 0.35±0.11 0.000 1.000 GA 0.44±0.13 0.41±0.10 0.43±0.10 2.444 0.088 ST 0.45±0.19 0.43±0.13 0.44±0.15 0.391 0.677 SM 0.43±0.12 0.41±0.09 0.39±0.12 2.840 0.060 F 3.324 1.508 4.756 - -P 0.007 0.184 <0.001 - -images/BZ_153_886_2020_2240_2088.png

表3 PM/DM与对照组大腿肌肉λ1、λ2、λ3均值比较(,10-3mm2/s)

表3 PM/DM与对照组大腿肌肉λ1、λ2、λ3均值比较(,10-3mm2/s)

注:PM/DM水肿肌肉与对照组比较,①P<0.05;PM/DM水肿肌肉与PM/DM未受累肌肉,②P<0.05

λ1 2.37±0.13 2.67±0.18 2.36±0.17 0.180 0.835 λ2 1.74±0.14 2.01±0.16①② 1.76±0.14 16.750 <0.001 λ3 1.35±0.14 1.55±0.15①② 1.35±0.15 9.794 <0.001 F 20.615 48.603 46.696 - -P <0.001 <0.001 <0.001 - -images/BZ_153_886_2696_2240_2767.png

图1-4 PM/DM DTI影像

1.5 统计学分析 用SPSS 19.0进行统计学分析,ADC值、FA值等计量资料以(±s)描述,重复测量数据采用方差分析,两两比较采用LSD-t检验;检验水准α=0.05。

2 结 果

2.1 PM/DM与对照组大腿肌肉ADC值比较 各组不同肌肉组织ADC值比较差异有统计学意义(P<0.05);对照组、PM/DM水肿肌肉、PM/DM未受累肌肉均以VI处ADC值最高,对照组、PM/DM未受累肌肉以GA处ADC值最低,PM/DM水肿肌肉以SM处ADC值最低;组间比较则显示PM/DM水肿肌肉ADC值均显著高于PM/DM未受累肌肉、对照组(P<0.05),但PM/DM未受累肌肉与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 PM/DM与对照组大腿肌肉FA值比较 各组不同肌肉组织FA值比较差异有统计学意义(P<0.05),对照组、PM/DM水肿肌肉、PM/DM未受累肌肉均以ST FA值最高,AD FA值最低;但组间比较不同肌肉组织FA值比较差异均无统计学意义(P>0.05),见 表2。

2.3 PM/DM与对照组大腿肌肉λ1、λ2、λ3均值比较 各组大腿肌肉λ1、λ2、λ3均值比较差异有统计学意义,λ1>λ2>λ3(P<0.05);组间比较则显示PM/DM水肿肌肉λ1、λ2、λ3均值均显著高于PM/DM未受累肌肉、对照组(P<0.05),但PM/DM未受累肌肉与对照组大腿肌肉λ1、λ2、λ3均值比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

2.4 PM/DM DTI影像 病例资料:女,年龄39岁,以肌肉酸痛、四肢无力、发热为首诊症状,MRI 轴位T2WI可见中间股、股外侧肌局限性水肿,肌筋膜明显增厚(图1);DTI影像表现为高信号(b值=0s/cm2,图2);ADC图可见病变肌肉ADC值高于周围未受累肌肉组织(图3,ROI 3为病变肌肉组织,ROI 4为为受累肌肉组织);FA图未见明显差异(图4)。

3 讨 论

基于大腿肌肉的解剖构造特征,临床将其分为前群、内群、后群三个肌群,考虑股外侧肌、骨直肌、股二头肌位于线圈边缘,而线圈边缘的肌肉组织压脂效果相对欠佳现象,本研究选取VM、VI、GA、GA、ST、SM等6个肌肉组织进行测量,以最大限度降低化学位移伪影对DTI测量结果的影响[5]。研究显示,各组不同肌肉组织ADC值比较差异有统计学意义对照组、PM/DM水肿肌肉、PM/DM未受累肌肉均以VI处ADC值最高,对照组、PM/DM未受累肌肉以GA处ADC值最低,PM/DM水肿肌肉以SM处ADC值最低;这与高丽等[6]的报道结论相一致,分析不同肌肉组织中所含水分量、肌肉组织的纤维排列及纤维成分差异是造成ADC值出现差异的重要原因。进一步组间比较显示PM/DM水肿肌肉ADC值均显著高于PM/DM未受累肌肉、对照组(P<0.05),但PM/DM未受累肌肉与对照组比较差异无统计学意义,提示PM/DM水肿肌肉中水含量更高,水分子运动空间扩大。而既往针对PM/DM的病理研究亦显示[7-8],肌纤维变性、坏死,炎症细胞浸润是活动期PM/DM的最典型病理表现,受肌肉组织纤维变性、坏死,炎症细胞浸润影响,此时病变肌肉组织水含量可明显增高,肌细胞膜通透性也明显增加,出现明显水肿,水分子弥散性增强引起ADC值异常上升。

FA值作为反映扩散张量中各向异性成分所占比重的敏感指标,与组织内有序结构的排列规律、走向一致性呈正相关关系[9]。 本研究显示各组不同肌肉组织FA值比较差异有统计学意义(P<0.05),对照组、PM/DM水肿肌肉、PM/DM未受累肌肉均以ST FA值最高,AD FA值最低。分析或因ST虽为羽状肌,肌纤维排列方向不一致,但其整体呈长梭形,故排列相对规律、走向相对一致;而AD肌纤维则呈扇形排列,肌纤维走向存在一定角度差异有关[10]。同时,组间比较不同肌肉组织FA值比较差异均无统计学意义,提示PM/DM水肿肌肉或不对肌纤维排列规则、走形造成显著影响。研究还显示,各组大腿肌肉λ1均值>λ2>λ3;且PM/DM水肿肌肉λ1、λ2、λ3均值均显著高于PM/DM未受累肌肉、对照组,但PM/DM未受累肌肉与对照组大腿肌肉λ1、λ2、λ3均值比较差异无统计学意义,分析或因处于PM/DM活动期时,受炎症浸润影响,水肿肌肉在λ1、λ2、λ3基本方向上的弥散增强有关[11-12]。其中λ1方向上弥散增强或于炎症浸润所伴随的渗出有关,受渗出等因素影响细胞外间隙水含量增加,导致,λ1上升;但λ2升高,除却受炎症浸润影响外,跨肌纤维膜运动增加亦可引起λ2上升;而λ3升高则主要受病变肌肉肌纤维变性、坏死影响,肌纤维横断面积增大,平均直径也随之增加,水分子运动空间扩大导致λ3上升[13-14]。

综上所述:PM/DM患者行DTI检查或可通过对肌肉水分子弥散程度及各向异性的定量分析对患者病理特征进行描述,尤其是ADC值、本征值,在PM/DM患者水肿肌肉中的特异性表达,或可为临床从功能水平分析PM/DM患者病理特征提供高价值影像学资料,值的临床重视。但本研究也存在一定局限性,如样本仅为一个医院的PM/DM患者,数据代表性尚有欠缺,加之未进一步比较PM、DM患者的DTI定量分析结果,因此笔者认为DTI在PM/DM中的临床应用仍有极大深入探究空间。