CT指导不同分型后pilon骨折手术的价值观察

1.广东省汕头市中心医院骨外二科 (广东 汕头 515041)

2.广东省汕头市中心医院放射科 (广东 汕头 515041)

沈晖扬1 杜光舟2

后pilon骨折是由垂直压缩暴力结合或不结合扭转暴力所致的胫骨远端后侧关节内骨折,易与经典Volkmann骨折混淆,因而具有距骨及后踝骨折块向近端移位、关节面部分塌陷等pilon骨折的特点,倾向于后pilon骨折来命名,因其导致胫骨关节面不同程度破坏,并发症多,致残率高,临床上以手术治疗为主[1-2]。切开复位内固定是治疗后pilon骨折主要方法,对Die-punch骨块正确处理并对胫骨远端关节面进行解剖复位是影响手术效果主要因素[3-4]。虽然有研究[5]报道后pilon骨折手术入路及内固定选择方案,但对于后pilon骨折中Die-punch骨折块处理和手术入路选择的报道甚少。本文主要分析CT指导后pilon骨折分型对其手术入路选择的临床价值,结果报告如下:

1 资料及方法

1.1 临床资料 选取2013年1月~2018年12月汕头市中心医院收治的后pilon骨折患者60例,纳入标准:(1)明确为后pilon骨折,患者的X线及踝关节CT扫描资料完整,可供分析;(2)均为闭合性骨折,CT影像学确认为胫骨远端后侧Diepunch骨块;(3)接受手术,同时按照CT分型进行手术入路选择和骨块处理。排除:(1)病理性骨折或伤前已存在踝关节疾病如风湿性关节炎或既往踝关节创伤史;(2)未进行6位阅片者独立分型或术后随访资料不齐全;(3)采用保守治疗或局部感染、全身炎症反应综合征、既往有精神性疾病者。其中男31例,女29例;年龄24~70岁,平均(47.35±4.86)岁;病变部位:左侧29例,右侧31例;受伤原因:平地滑倒11例,交通事故20例,上下楼梯摔伤15例,运动伤8例,坠落伤6例。

1.2 方法

1.2.1 CT分型:依据CT扫描结果(层厚3 mm,层间距3 m)按Die-punch骨折块大小与位置分型,根据胫骨远端达关节面上4 cm区域的一系列横断面CT图像分型为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅴ型。

1.2.2 手术方案:在皮肤出现皱褶后,患者取漂浮体位或仰卧位,自外侧入路经拇长屈肌和腓骨肌腱间进入,将腓骨远端骨折线及后踝骨折线暴露出来,后内侧切口处于胫后肌腱前方,沿胫后肌腱走行切开胫后肌腱鞘膜;向外侧牵拉包括胫后肌腱在内的神经血管束,将后踝内侧骨折线暴露。Ⅰ型与Ⅲ型Die-punch骨块若旋转嵌顿在关节内或皮质间影响复位,可直接取出;Ⅱ型Die-punch骨块经后内侧入路掀起后踝皮质,在直视下进行复位,保证胫骨远端关节面平整性恢复;Ⅳ型Die-punch骨块确保下胫腓联合后韧带完整性,掀起后踝骨折块向远端、外侧,对骨折块及胫骨关节面进行清晰显露,后解剖复位关节面,并复位后踝与外踝,行内固定;Ⅴ型骨折则选择后内侧及后外侧切口入路,完成Die-punch骨块处理及骨折复位内固定。

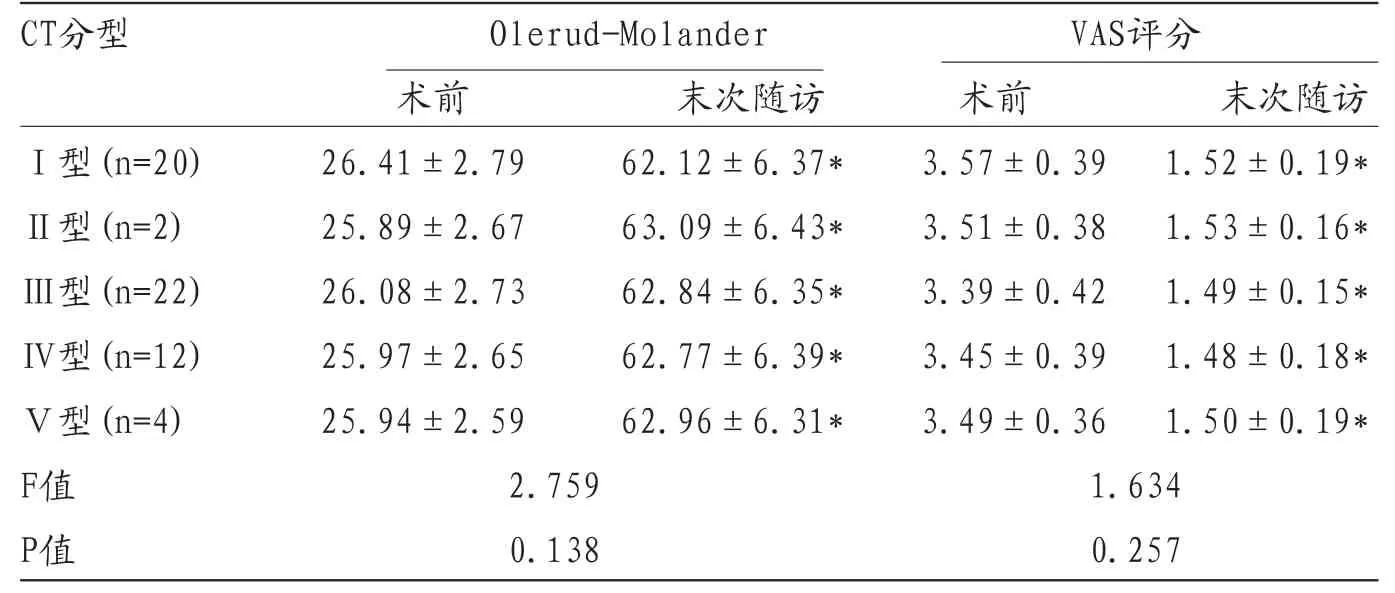

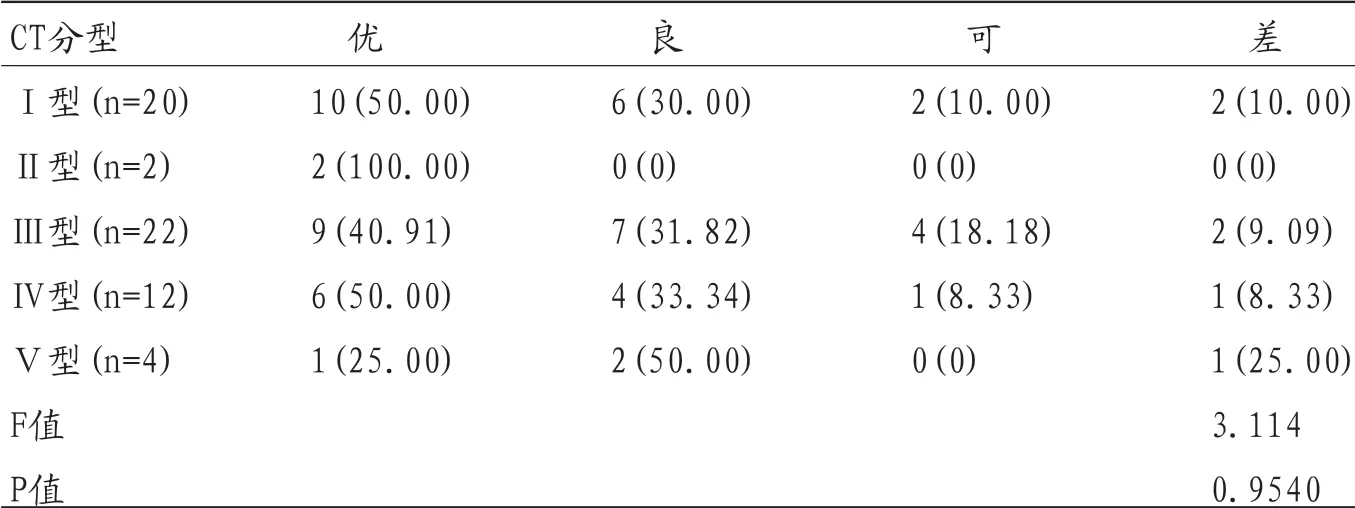

1.3 观察指标 应用Olerud-Molander踝关节评分、美国足踝外科协会(AOFAS)踝与后足评分系统、疼痛视觉模拟评分(VAS)评估患者踝关节功能,Olerud-Molander评分分值0~100分,分值越高表示踝关节功能越好;AOFAS评分从9个方面进行评价,满分100分,得分90~100分为优,75~89分为良,50~74分为可,<50分为差;VAS满分0~10分,得分越高代表疼痛度越大。

表1 不同CT分型患者末次随访时Olerud-Molander、VAS评分比较(分)

表1 不同CT分型患者末次随访时Olerud-Molander、VAS评分比较(分)

注:与术前比较,*P<0.05。

?

表2 末次随访时CT分型患者末次随访时AOFAS评分分级比较[n(%)]

1.4 统计处理 以SPSS21.0软件对数据进行处理,计数资料以%表示,AOFAS评分分级等的比较采用Wilcoxon秩和检验,Olerud-Molander、VAS评分等计量资料以(±s)表示,行重复测量数据的方差分析及LSD-t检验,以P<0.05为差异有显著性。

2 结 果

2.1 CT扫描机分型结果 CT扫描仪Die-punch骨折块作为首要条件,35例(58.33%)患者在伤后出现踝关节脱位、距骨向近端移位。依据术前CT可分为Ⅰ型20例(33.33%)、Ⅱ型2例(3.33%)、Ⅲ型22例(36.67%)、Ⅳ型12例(20.00%)、Ⅴ型4例(6.67%),均依据分型结果指导手术治疗,术后随访10~20个月,平均15.4个月。

2.2 踝关节功能评估 末次随访时Olerud-Molander评分35~87分,平均61.4分,AOFAS评分:优28例,良19例,可7例,差6例,优良率78.33%;VAS评分为0~3分,平均1.6分;末次随访时Olerud-Molander评分、VAS评分、AOFAS评分分级在不同CT分型患者中比较差异无显著性(P>0.05)。见表1、表2。

2.3 术后并发症观察 主要并发症有内侧皮肤创面浅表感染2例,经治疗后皮瓣修复治愈,跗管综合征2例、腓肠神经刺激征3例,经换药后治愈。

2.4 典型病例 见图1-6。

图1-6 患者女,42岁,因交通伤致右踝疼痛受限。术前CT重建(图1-2B)示后方骨块分为后内、后外两部分,内侧骨块累及内踝前丘;术前CT横断面示后内侧及后外侧均存在Die-punch骨块,为Ⅴ型(图3-4);对Die-punch骨块复位并采用克氏针临时进行固定,术后1年踝关节正及侧位X线(图5-6)示骨折愈合,关节间隙情况良好,末次随访时踝关节功能良好,无不适主诉。

3 讨 论

近年来随运输水平高速发展,由交通事故等因素引起的后pilon骨折并不少见,而后pilon骨折常伴有低能量或高能量损伤,其治疗方案一直是临床骨科治疗研究重点[6]。后pilon骨折块能移位至近侧而形成后踝关节面台阶,且出现关节面软骨塌陷现象,导致形成Die-punch骨折块,正确选择入路为成功复位与良好预后的保证,张建政等[7]依据AGH分型对选择后pilon骨折手术入路与固定方式有良好指导价值,Bartonícek等[8]经CT扫描对胫骨远端后骨侧骨折予以分型,但其主要侧重在骨折线和胫骨远端腓骨切迹的关系,未给出具体分型治疗意见。

本研究以CT扫描可见Diep u n c h 骨块为首要条件,将后p i l o n 骨折与单纯旋转造成的后踝骨折进行区别,发现一半以上患者伤后有踝关节脱位、距骨向近端移位现象,表明后pilon骨折发生后距骨可能受向垂直暴力影响而向后侧、近端移位。本研究以指导手术入路为目的,将Die-punch骨折块按其位置及大小分为Ⅰ型20例(33.33%)、Ⅱ型2例(3.33%)、Ⅲ型22例(36.67%)、Ⅳ型12例(20.00%)、Ⅴ型4例(6.67%),说明后外侧出现Die-punch骨折块的概率较后内侧更高,与王旭等[9]的报道结果一致,此外本研究后pilon骨折中HariguchiⅡ后踝骨折中Die-punch骨块多,一部分HariguchiⅠ型患者也伴Diepunch骨块,HariguchiⅢ型中Die-punch骨块较少[10]。

本研究按后pilon骨折分型予以针对性手术治疗,对较小的Ⅰ型与Ⅲ型Die-punch骨块,常不会对后踝复位造成较大影响,因而选择了后内侧入路,当骨块旋转嵌顿在关节内/皮质间影响复位时则直接取出;对于Ⅱ型,由后内侧入路将后踝皮质掀起,在直视下进行复位,可较好地恢复胫骨远端关节面的平整性;对于Ⅳ型,为确保下胫腓联合后韧带的完整性,首先掀起后踝骨折块至远端、外侧,以清晰显露出骨折块与胫骨关节面,并对关节面、后踝与外踝进行解剖复位和内固定;Ⅴ型骨折患者予以后内侧与后外侧切口入路,进行骨块处理与骨折复位内固定。因而Diepunch新分型主要用于指导临床合理选择手术入路,按照该分型选择相应的手术入路,正确处理Die-punch骨块[11],而传统分型方案常需考虑骨折形态,无法直接引导入路。本研究也显示,患者末次随访时踝关节功能预后良好,AOFAS评分优良率达78.33%,而末次随访时Olerud-Molander评分、VAS评分、AOFAS评分分级与CT分型无明显关系,说明CT扫描在后pilon骨折患者手术入路选择中有较高指导价值。

后外侧入路以腓肠神经刺激为常见并发症,而在后内侧入路时因瘢痕形成对刺激神经血管,从而引起跗管综合征[12]。本研究主要并发症为内侧皮肤创面浅表感染2例,经治疗后皮瓣修复治愈,跗管综合征2例、腓肠神经刺激征3例,经换药后治愈,术中应重视对皮肤、神经血管束的保护,合理牵拉,减少并发症发生率。

综上所述,CT扫描在指导后pilon骨折分型及其手术入路选择有重要临床价值,但本研究选择的是CT扫描可见Die-punch骨块作为参考,是否被大众所接受仍值得商榷,同时本研究样本量不足且为单中心研究,内固定方法的选择标准也未提及,研究结论尚需更进一步扩大样本量、多中心研究证实。