最大径≤1cm肺小结节螺旋CT靶扫描及重建的良恶性判断分析

广东省江门市中心医院放射科(广东 江门 529000)

赖 婵 李儒琼 张嘉瑜 陈相猛 龙晚生 郝以秀 吴 标

近年来随着胸部CT在早期肺癌筛查中的常规使用,肺小结节的检出率逐年升高[1],有文献报道肺小结节的恶性率可高达68%~75%[2],而大部分恶性肺小结节早期无症状,因此早期诊断存在较大困难,尤其是最大直径≤1cm的肺小结节的定性诊断目前仍是一个难题。CT靶扫描辅以MPR等重建技术能够更清晰显示肺小结节的影像学细节,已较广泛应用于日常的临床诊断中。本次研究以2017年1月至2019年3月50例在我院病理证实,且最大直径≤1cm肺部小结节患者作为主要回顾分析对象,旨在评价螺旋CT靶扫描及重建在最大径≤1cm肺小结节良恶性判断中的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2017年1月到2019年3月50例我院收治并经病理证实,且最大径≤1cm肺部小结节患者的CT资料,其中包括男性患者27例,女性患者23例;年龄最大者75岁,年龄最小者41岁,平均年龄为(58.45±2.16)岁。其中恶性22例(浸润性腺癌16例,微浸润腺癌3例,小细胞癌2例,鳞癌1例),良性28例(不典型瘤样增生11例,炎性肉芽肿12例,结核肉芽肿3例,错构瘤2例)。其中无明显临床症状仅体检发现15例,咳嗽18例,发热10例,胸痛2例,气促5例。

1.2 研究方法 所有患者均接受低剂量胸部CT检查,发现最大径≤1cm肺小结节后再作CT靶扫描,并在工作站进行MPR、VR、MIP等后处理重建。通过分析肺小结节的形态、内部结构、边缘特征、邻近结构改变等情况,判断小结节的良恶性。

检查仪器为西门子1 6 排CT,低剂量扫描参数:电压为100kV,电流为130mA,螺距为1.2,层厚为3mm;靶扫描参数:电压为130kV,电流为160mA,螺距为1.0,层厚为0.8mm。东芝64排CT,低剂量扫描参数:电压为100kV,电流为130mA,螺距为0.859,层厚为3mm;靶扫描参数:电压为120kV,电流为160mA,螺距为0.844,层厚为1mm。

1.3 影像分析 (1)最大径≤1cm肺小结节需要分析的CT表现包括:部位、数目、形态,内部结构(空泡征、钙化),边缘特征(深分叶征、毛刺征、晕征、直边征)、邻近结构改变(血管集束征、胸膜凹陷征)。

(2)由两名主治以上放射科医生对所得结果进行盲评,意见不一致者由第三名医生进行评估,选两位意见一致者作为结果。

1.4 统计学处理 分析处理数据运用SPSS20.0统计学软件,计数指标表示为例数/百分率,检验方法为χ2;计量指标表示为(±s),检验方法为t。若统计值P小于0.05,则说明组间数据比较差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 诊断结果分析 50例患者中包括恶性22例,其中浸润性腺癌16例,微浸润腺癌3例,小细胞癌2例,鳞癌1例;良性28例,其中不典型瘤样增生11例,炎性肉芽肿12例,结核肉芽肿3例,错构瘤2例。

2.2 螺旋CT 靶扫描及重建的诊断结果 经螺旋CT 靶扫描及重建,诊断灵敏度为9 0.9 1%(2 0/2 2),特异度为89.29%(25/28),阳性预测值为84.0%(21/25),阴性预测值为92.0%(23/25),诊断符合率为90.0%(45/50)。

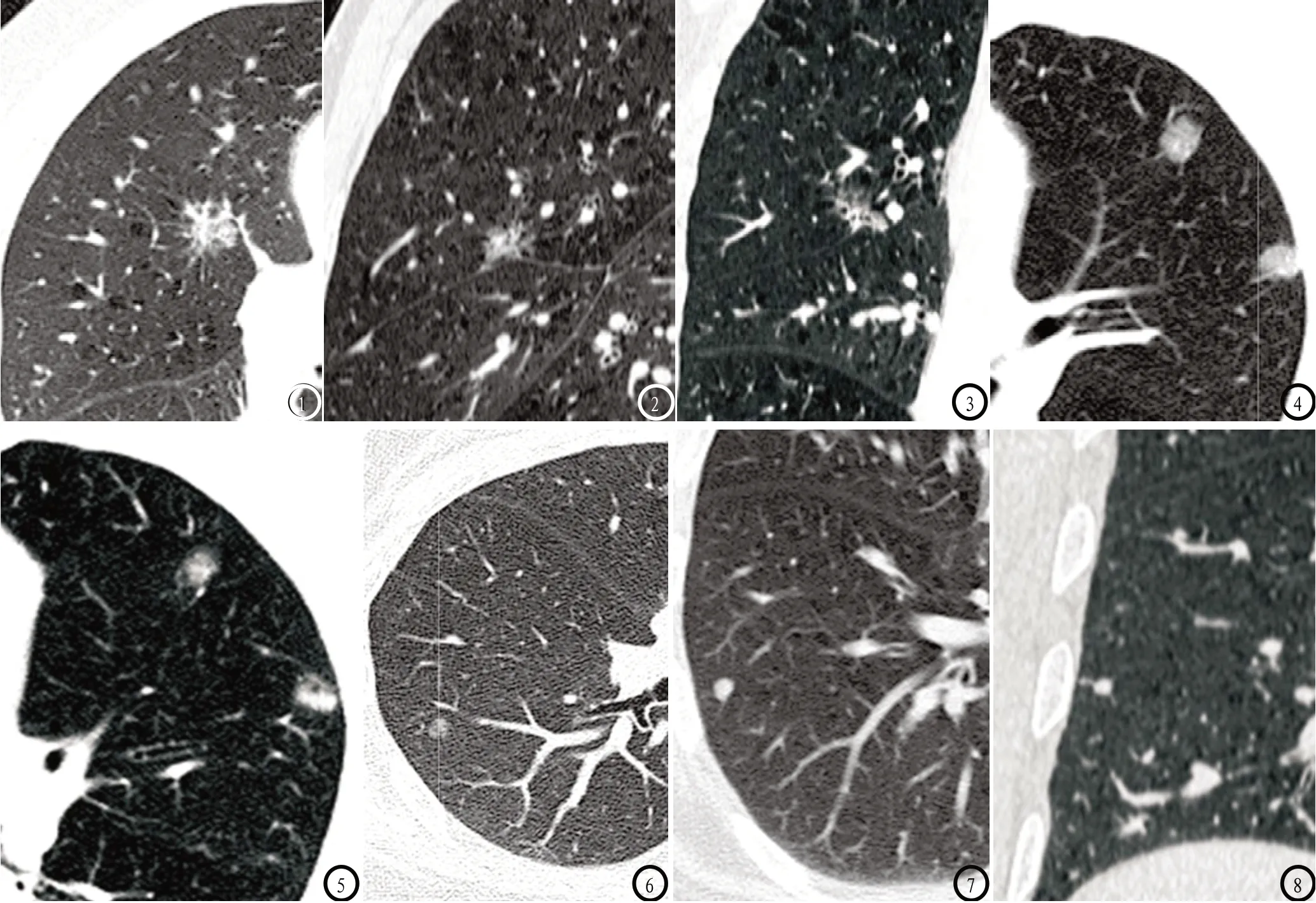

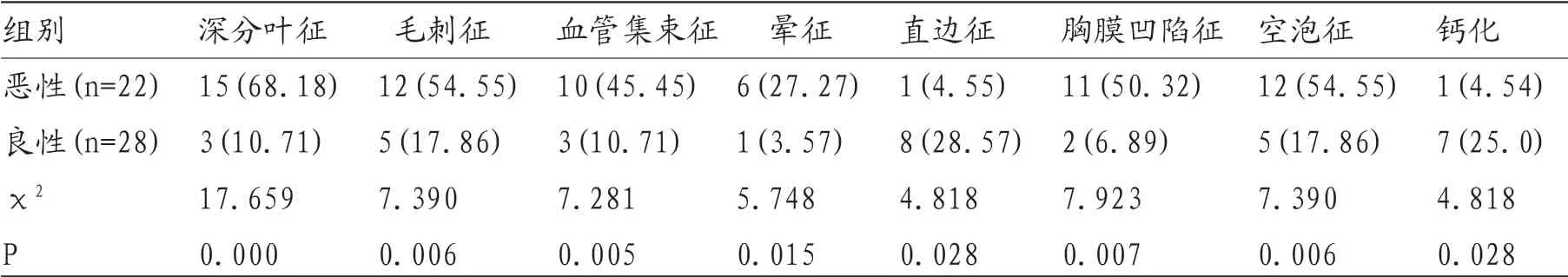

2.3 良性与恶性肺部小结节的CT表现比较分析 比较分析良恶性小结节的螺旋CT靶扫描及重建图像,恶性病灶的直边征、钙化率低于良性病灶,而深分叶征、毛刺征、血管集束征、胸膜凹陷征、空泡征、晕征比例高于良性病灶,差异有统计学差异,具体见表1,见图1-8。

图1-3 男,60岁,右上肺高分化腺癌,靶扫描示右肺上叶前段最大径1.0cm非实性结节。图1 结节边缘毛刺征;图2-3 MPR矢状位、冠状位叶间胸膜牵拉、凹陷。图4-5 男,54岁,左上肺高分化腺癌,靶扫描示左肺上叶前段2个实性结节,最大直径均为0.9cm。图4 结节边缘分叶征,血管集束征;图5 后方的结节边缘空泡征。图6 女,55岁,右下肺不典型瘤样增生,靶扫描右肺下叶背段最大径0.5cm非实性结节,边缘光整。图7-8 男,60岁,右下肺炎性肉芽肿,靶扫描右肺下叶外基底段最大径0.4cm实性结节,边缘光整。

3 讨 论

关于肺小结节良恶性的诊断一直是肺部肿瘤诊断领域中的热点问题,尤其是最大直径≤1cm肺小结节的定性诊断。以往多采取常规胸部CT扫描所得的原始数据图像再作靶重建,这是简单的几何放大,图像模糊,结节与周围肺实质界面显示欠佳,而CT靶扫描是对准局部小视野薄层扫描,可提高组织间的密度分辨率及空间分辨率,可清晰显示小结节的形态、密度、边缘特征及周围结构的关系[3-4]。

研究表明肺小结节的影像学表现反映了其病理学特点[5-6]。分叶征可能与肿瘤各个方向的生长速度及分化程度不同,以及受到周围肺结缔组织的阻隔,小结节边缘呈凹凸不平的多个弧形改变。毛刺征多是肿瘤组织向邻近的肺实质浸润所致,本质上是肿瘤的直接侵犯。文献报道,深分叶征及毛刺征是恶性肺小结节的常见表现[7]。本组研究中出现深分叶征及毛刺征的肺小结节多为腺癌,与文献报道的观点一致。血管集束征多为结节周围的血管增多、增粗、牵拉、聚集所致,在良恶性肿瘤中均可出现,但本研究以恶性肺小结节(占45.45%)较多见。李辉[5]等研究认为如果同时具有毛刺、分叶及血管集束征三种征象的肺小结节多为恶性病变。胸膜凹陷征病理上结节内纤维瘢痕收缩牵拉致附近脏层胸膜内陷,形成喇叭状凹陷,被胸腔积液充填,CT表现为尖端指向病灶,并有线状影与病灶相连。空泡征的病理基础是未被肿瘤破坏或填充的肺支架结构,例如肺泡、扩张的细支气管,亦可以是肿瘤坏死后扩大的肺泡腔,影像学上表现为肺结节内1-2mm的规则或不规则的透亮区,多见于细支气管肺泡癌和腺癌[8]。本组22例恶性小结节中有12例出现空泡征,占54.55%。

表1 良性与恶性肺部小结节的CT表现比较分析[n(%)]

晕征是指肺结节周围的磨玻璃影,是一种非特异性征象,可见于肺部炎性疾病及肿瘤,但多见于炎性病变,而本研究中恶性小结节出现晕征的较多,占有15例,这可能跟本次研究样本不够多有关。肺癌结节与晕征交界面、晕征与肺实质的交界面均较清楚,而炎性结节与两者的交界面大都模糊[9]。直边征为炎性病变较为特异的征象,多由于炎性病变受叶间裂、邻近胸膜或血管的阻挡而形成边缘一侧或多侧呈平直的改变。钙化则较常见于良性小结节内,恶性者较少见。

总而言之,在最大径≤1cm肺部小结节良恶性的诊断中,采用螺旋CT靶扫描及重建能够更清晰地显示肺小结节的形态、内部结构及边缘特征,可为治疗方案的制定提供科学依据,值得推广。