大数据价格歧视行为之非法性认定研究:问题、争议与应对

□付丽霞

一、问题的提出

大数据时代是充满活力的时代,催生出共享经济模型与数据治理模式,一方面共享经济提供给消费者以高效、便捷、优质的商业服务,另一方面数据治理模式为企业更加精准的服务创造了可能,双向互动的模式既促使了新型商业模型的涌现,也激发了数据经济的无限潜能。然而,数据经济一片繁荣的背后却潜藏着数据垄断、数据滥用等负面效应,最终多数表现为通常意义上的“大数据杀熟”,亦称“个性化定价”(personalized pricing )或“价格歧视”(price discrimination)行为(1)对于“大数据价格歧视”,还有“差异化定价”“算法杀熟” “个性化定价” “大数据杀熟”等称谓。为了便于区分与理解,本文直接采用的是大数据价格歧视这一说法。相关论述参见:蒋舸.作为算法的法律[J].社会科学文摘,2019(04):67-69; 高富平.大数据何以“杀熟”?[N]. 上海法治报,2018-05-16(B06);周业安.大数据时代的价格歧视[N]. 中国经营报,2018-05-14(D02).。一般而言,大数据价格歧视是指经营者在为同等交易条件的消费者提供相同产品或者服务时,基于相关数据针对不同消费者制定不同价格,进而实施价格歧视的行为[1],经济学中称之为“一级价格歧视”[2]。早期,大数据价格歧视只存在于学术研究的虚设中,但在技术的强大支撑下,大数据价格歧视在现实中成为可能,数据的集中与交互给予了大数据价格歧视以生长的土壤,算法的精准计算则助推了大数据价格歧视的扩散。在数据挖掘常态化、算法分析普遍化的互联网经济背景下,大数据价格歧视正逐渐成为全球网络平台的固态化经营手段(2)大数据价格歧视行为最早始于2000年的美国亚马逊DVD区别定价事件;2014年美国Northeastern大学调研证实大量网络平台存在大数据价格歧视行为,如Expedia, Orbitz, Stears等;2018年我国大量用户在社交平台上爆出“滴滴打车”存在大数据价格歧视行为,引发全民讨论;2019年我国旅游出行平台“携程”也被爆出大数据价格歧视行为,登上话题头条。相关论述参见Aniko Hannak, Gary Soeller, David Lazer, Alan Mislove, Christo Wilson. Measuring Price Discrimination and Steering on E-commerce Web Sites[J]. Internet Measurement Conference,2014(11):305-318;何鼎鼎. 数据权力如何尊重用户权利[N]. 人民日报, 2018-03-23 (008).。对消费者而言,大数据价格歧视是不公平的存在,但在经济学家眼中固定价格的时代已成过往[3],个性化定价将是趋势[4]。然而,法律视角下大数据价格歧视行为非法性与否的问题却未有定论,正常商业行为与违法行为的观点争议给予了大数据价格歧视以更大的生存空间,强化了消费者与商家的对立情绪,不利于良好消费环境的构造,更不利于大数据经济下市场共享、互惠、自由、包容发展目标的实现。因此,正确认识大数据价格歧视行为,并以此为基础探究大数据价格歧视行为的规制路径已成为当务之急。

二、大数据价格歧视的原理:数据与算法的产物

大数据出现的时代无疑是变革的时代,是标志人类进步的时代,算法的助力更是给予了大数据以更大的发挥空间[5],社会中的一切事物似乎都在大数据与算法的通力协作下变得更加智能化、精确化。然而,新技术的出现从来都是双生性的[6],消费者在享受大数据时代便捷、高质服务的同时,却往往承担着隐私与信任透支的风险。消费者为了享受服务或者获得商品,通常会同意商家获取其个人数据,而商家却通过数据算法、数据交换等方式来分析消费者的购买力、消费习惯等,以实施精准的差异化定价[7]。数据与算法的结合共生将大数据价格歧视推入市场经济的浪潮中,面对不同的用户群体,不同行业的经营者实施大数据价格歧视的路径却并不相同,因此带来的社会影响也更为多元[8]。为此,下文将从市场表现和社会影响两个方面对大数据价格歧视进行深入分析。

(一)大数据价格歧视的市场表现

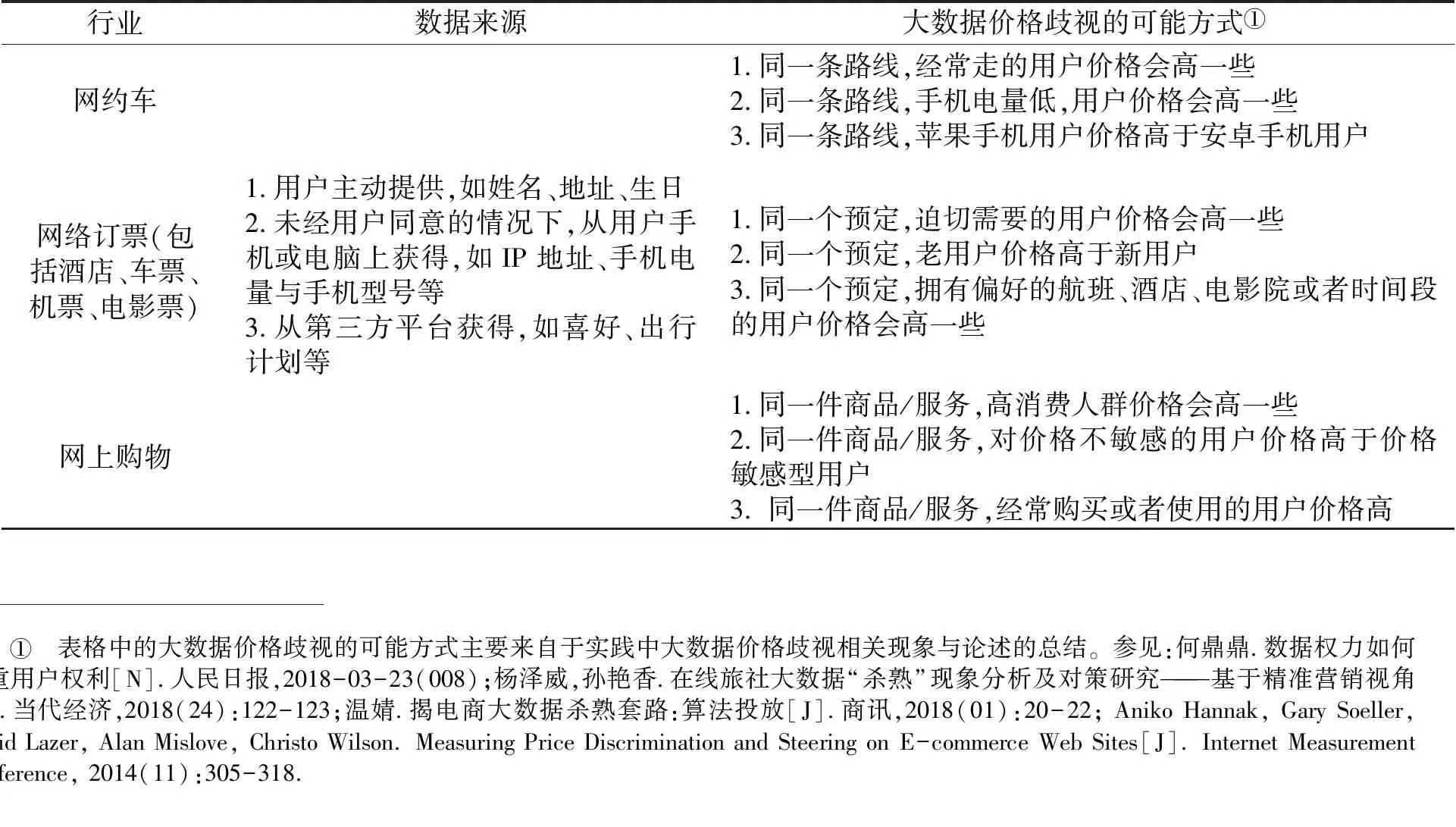

当前,大数据价格歧视已成为市场活动中网络经营者的常态化操作,其主要表现在以下三个方面。首先,经营者数据收集来源日益广泛,一般而言,经营者收集的用户数据大部分来源于自有平台,但随着大数据时代的到来,数据的掌控量成为企业竞争力的重要组成部分,不同平台之间的数据传输与交易变得更加普遍化与市场化,因而经营者的数据来源也更加多元化,这也导致平台对用户的刻画变得更加全面与具体。其次,技术的进步使得数据收集突破了用户主动提供的范围,用户在平台上提供的相关数据一般是在知情的情况下主动提供的,例如生日、性别、住址等,但现有的技术已不仅仅局限于收集用户主动提供的数据,而是通过高科技手段额外抓取用户端的其他信息,例如手机电量、浏览历史、手机型号,等等,以增强差异化定价的精确性[9]。最后,不同行业基于行业特质与不同的算法,采取的价格歧视方式也不尽相同[8]。现如今,网络经济市场纷繁冗杂,主导网络消费市场的主要可以分为网络购物(包括服务)、网约车、网络订票三大服务板块,不同的行业由于交易的对象不同,进行大数据价格歧视的潜在方式也各有千秋,如下表1所示,网约车公司就曾提及手机电量低的用户更愿意支付更高的价格进行网络约车[10],酒店预订网站也会根据消费者的消费历史给予不同的价格。不同路径的大数据价格歧视让用户防不胜防,也引发了社会各界对大数据价格歧视问题的反思。

表1 大数据价格歧视行为分类

(二)大数据价格歧视的社会影响

大数据价格歧视是大数据与算法技术发展到一定阶段的产物, 是现代科技进步的体现,然而,新技术的发展与运用从来都是存在一定风险的,经营者运用新兴技术所实施的大数据价格歧视行为也不例外,如若不对其加以规制,这一以大数据技术为支持的价格歧视行为势必会对整个市场经济带来一定的影响,更会给社会发展带来负面效果。

第一,侵占消费者剩余,破坏市场经济秩序。从经济理性而言,以个性化定价为表现形式的大数据价格歧视行为是经营者增加财富、实现利益最大化的手段,它使得每个消费者都获得了自己承受范围内的最高价格。例如,某产品一直针对的是消费能力在100元以上的消费者,在实行差别定价之后,消费能力在30~60元的消费者也能在自身承受的最高价格内购买该产品,这导致原本只针对高消费群体的经营者也开始注重低消费市场,其所针对的消费群体范围得到了扩张[11],使得以消费等级划分的市场规划失去了意义,经营者的市场竞争力也随之得到提高,同时也加重了其他经营者进入该市场的壁垒[12]。这种价格歧视使得原本无力进行消费的消费者也在自身能力范围内参与经济活动,虽然拉动了消费,刺激了生产,增加了市场活力,但却也导致消费者剩余被完全剥削(3)消费者剩余是指买者愿意为一种物品支付的量减去其实际支付的量,即消费者剩余=意愿支付的价格(Willing to Pay)-实际支付的价格。消费者剩余衡量了购买者自己感觉到所获得的额外利益。例如,一本书的价格为20元,但消费者认为其价值60元,愿意支付60元购买该书,则消费者剩余是40元。参见:[美] N.Gergory Mankiw. 经济学原理:第七版(微观经济学分册)[M]. 梁小民, 梁砾,译. 北京:北京大学出版社, 2015:145.,消费者进行其他消费活动的可能性被极大地削弱,进而造成了消费者福利的下降[11]。

第二,侵犯消费者个人隐私,扰乱社会秩序。从社会理性而言,以个性化定价为表现的大数据价格歧视行为给予了社会公众更多的消费机会,使其获得适宜自身消费水平的合理定价。然而,“个性化定价”趋势的背后所潜藏的却是个人信息泄漏的巨大风险[13]。从大数据价格歧视的运行与实施模式来看,对消费者个人数据的收集与分析是经营者进行价格歧视的前提条件,其个性化定价越精确,所需收集和分析的个人数据也就越庞杂。为了达到更加精细化的价格歧视效果,提供更加精准的差异化价格,经营者往往会超过消费者允许的范围进行个人数据的收集,例如,手机的型号、通话记录,等等,很多私密信息也成为经营者利用的工具,这无疑突破了数据收集的合理范围,存在侵犯消费者个人隐私的巨大风险和社会隐患。另一层面,数据时代市场竞争的本质就是数据竞争,经营者在进行大数据价格歧视的过程中掌握了大量消费者的个人数据[3],一旦经营者在保存数据的过程中或者在进行数据交易的过程中,数据遭到窃取、泄漏,无数消费者的隐私将会被曝光,进而引发严重的社会安全问题,造成社会公众恐慌,导致社会秩序混乱。

三、大数据价格歧视行为非法性认定的法律困境

技术的革新往往是机遇与风险并存的,大数据价格歧视是技术创新与商业变革下的新生事物,在提供便捷、精准服务的同时也滋生出负面的社会风险,此时,对于大数据价格歧视行为的法律规制便显得尤为重要。然而,法律的滞后性与僵硬性却限制了其对新生事物的有效规制,实践中对于大数据价格歧视行为非法性认定的诸多困境往往也由此而来。

(一)《反垄断法》适用的争议

反垄断法律制度作为保护市场公平竞争[14]、抵制垄断行为、维护消费者利益与社会公共利益的重要法律规范,一直是解决互联网经济中平台纠纷的重要途径;同时,反垄断法律制度中有对于“价格歧视”行为的明示规定,其一直被视为解决现有大数据价格歧视行为非法性认定问题的重要依据。然而,大数据价格歧视行为与反垄断法律制度中的“价格歧视”行为是有一定的区别的,其并不能完全达到反垄断法律制度对于“价格歧视”行为的构成要件标准,换言之,对于反垄断法律制度能否有效规制大数据价格歧视行为还存在诸多争议与困境。为此,下文将结合我国《反垄断法》第17条中有关“价格歧视”行为构成要件的相关规定展开原理及法理层面的分析。

首先,《反垄断法》规制大数据价格歧视行为中“交易相对人”的认定争议。一般而言,大数据价格歧视行为的对象是消费者,针对的是平台与用户、商家与消费者之间的法律关系,而反垄断法律制度中规定的“价格歧视”行为的对象往往是经营者,针对的是商家与商家之间的法律关系,对于能否将消费者群体纳入其中还有待讨论。我国《反垄断法》第17条第1款第6项中规定“价格歧视”行为对象是“交易相对人”。对于该“交易相对人”中是否包含“消费者群体”,国内学者存在不同见解[15]。有学者认为与经营者进行交易的并不仅限于经营者,还应当包含“消费者”,既然《反垄断法》中对“交易相对人”未加限定,则其应当包括经销商与消费者两个群体,并且我国的司法实践中已有相关个人消费者通过《反垄断法》起诉经营者的案例[16]。例如,李方平与中国网通有限公司有关价格歧视的垄断案件中,人民法院即认定李方平具有诉讼主体资格(4)李方平与中国网通(集团)有限公司北京市分公司垄断纠纷上诉案,北京市高级人民法院(2010)高民终字第481号。。然而,也有学者从《反垄断法》诞生的历史和设立的目的出发,认为《反垄断法》规制的仅仅是经营者之间的行为,因而“交易相对人”应当仅限于经销商,并不包含消费者群体[17]。例如,1936年美国反价格歧视法案《罗宾逊-帕特曼法案》(Robinson-Patman Act)的诞生就是为了保护零售商(retailers)在与连锁店竞争时不受价格歧视,并非规制针对消费者进行价格歧视的行为[18],这无疑增加了《反垄断法》规制大数据价格歧视行为的难度。相同的争议也发生在《欧洲功能条约》(Treaty on the Functioning of the European Union,以下简称TFEU)中,TFEU第102条将“价格歧视”的对象规定为“交易对象” (trading parties),但并没有明确消费者群体是否涵盖其中。因此,就《反垄断法》中“价格歧视”行为对象而言,应用《反垄断法》规制大数据价格歧视行为存在一定争议。

其次,《反垄断法》规制大数据价格歧视行为中“经营者市场支配地位”的适用困境。一般而言,构成反垄断法律制度中的“价格歧视”行为还需要经营者拥有市场支配地位,例如,欧盟TFEU第102条的规定(5)“one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part” , see article 102 of TFEU.。我国《反垄断法》17条第1款中也明确规定了“价格歧视”行为主体必须是具有“市场支配地位的经营者”。因此,若要适用《反垄断法》对大数据价格歧视行为进行规制,实施大数据价格歧视行为的主体则需要符合“市场支配地位”的要求。然而,这无疑消解了《反垄断法》规制这一行为的可能性。一方面,随着技术的发展与普及、数据的传输与交换,大数据与算法结合实施价格歧视并不是具有市场支配地位的互联网公司才能够采取的方案,价格歧视无处不在,即便是市场份额较小的公司,只要掌握一定量的数据与有效的算法便可实施价格歧视行为。若仅仅规制具有市场支配地位的经营者实施的价格歧视行为,则无异于管中窥豹。另一方面,“市场支配地位”的认定一直是《反垄断法》适用问题的关键,其严苛的认定条件与市场环境的复杂性无疑进一步加重了认定的难度。同时,大数据价格歧视行为大多发生在互联网环境下,互联网行业交融错杂,盘根错节,界定互联网中的“相关市场”和认定“市场份额”显得更加艰巨[19],很难清晰判断互联网公司的相关市场以及市场份额[20]。例如,滴滴打车服务的“相关市场”到底是“网络约车”市场还是“网络+线下约车”市场,有待讨论。在不同的“相关市场”认定中,其“市场份额”的数值也会发生较大的变化。因此,可以说,以《反垄断法》中的“经营者市场支配地位”标准来认定大数据价格歧视行为非法性的几率十分渺茫[12]。

再次,《反垄断法》规制大数据价格歧视行为中“反竞争效果”判定的难点。反垄断法律制度在认定“价格歧视”行为时,往往都会要求行为具有“反竞争效果”,即行为达到排除或者限制市场竞争的效果。例如,美国《罗宾逊-帕特曼法案》(6)“where the effect of such discrimination may be substantially to lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce, or to injure, destroy, or prevent competition with any person who either grants or knowingly receives the benefit of such discrimination, or with customers of either of them”, see 15 U.S. Code §13(a).以及欧盟TFEU 中的相关规定。我国《反垄断法》将“价格歧视”行为纳入第17条“滥用市场支配地位”的行为类型中,同时在第6条中对于滥用市场支配地位的行为进行了原则性规定,要求滥用市场支配地位的行为需要产生“排除、限制竞争”的结果。这就导致“排除、限制竞争”也成为我国《反垄断法》认定“价格歧视”行为的结果要件[16]。一般而言,市场竞争分为一线竞争与二线竞争。一线竞争是指价格歧视的实施者与其竞争者之间的同级竞争,二线竞争则是指受歧视方与其竞争者之间的竞争[21]。对于二线竞争,大数据价格歧视行为显然无法影响,因为作为被歧视对象的消费者之间并不存在市场竞争,因而损害消费者之间的竞争效果也就无从谈起。而对于一线竞争而言,大数据价格歧视行为只有在特定条件下可以达到损害竞争的效果,例如,通过给予价格敏感型用户持续低价,保障用户粘黏性,排斥竞争对手,从而达到损害同级市场竞争的后果。然而,这是较为少数的情况,一般很难达到这一效果[15]。这一难点无疑极大降低了适用《反垄断法》规制大数据价格歧视行为的可能性。

最后,“没有正当理由”要件的认定难题。反垄断法律制度在认定“价格歧视”行为时要求经营者“没有正当理由”,这一点在各国法律中都有所规定[22]。然而,我国《反垄断法》并未对“正当理由”的含义作出解释,《反价格垄断规定》也未提及何为“价格歧视”行为中的“正当理由”,只有《工商行政管理机关禁止滥用市场支配地位行为的有关规定》中对认定“正当理由”时需要考量的因素进行了规定,包括经营者自身需要与社会影响两个方面,但并未作出进一步解释(7)《工商行政管理机关禁止滥用市场支配地位行为的有关规定》第8条中规定,在认定正当理由时应当综合考量:(一)有关行为是否为经营者基于自身正常经营活动及正常效益而采取;(二)有关行为对经济运行效率、社会公共利益及经济发展的影响。。正当理由规定的模糊性使得大数据价格歧视行为在认定过程中存在较大的不确定性,交易风险、经济效率等都可能成为经营者抗辩的正当理由,究竟何为正当理由只能在司法实践中进行具体考量,这也进一步削弱了适用《反垄断法》规制大数据价格歧视行为的可能性。

综上所述,囿于市场支配地位要求的困境、交易相对人要求的争议性、反竞争效果判定的困难性以及正当理由认定的模糊性,适用《反垄断法》认定大数据价格歧视行为非法性的几率无疑较低。

(二)《消费者权益保护法》适用的难题

大数据价格歧视问题实际上是平台与用户之间的问题,是经营者与消费者之间的问题,更是消费者合法权益是否受到侵害的问题,因此,适用《消费者权益保护法》以分析大数据价格歧视行为非法性认定问题显然更为贴切[22]。尽管消费者权益保护机制中并没有针对大数据价格歧视的专门规定,但有学者认为可以通过现有《消费者权益保护法》中的消费者公平交易权和知情权对大数据价格歧视行为进行规制[23]。由此,下文将结合我国《消费者权益保护法》第8条和第10条的相关规定对这两种可能性进行分析。

其一,消费者公平交易权的适用可能性。消费者的公平交易权是消费者的基本权益之一,要求消费者在购买商品或者接受服务时得到公平的对待。各国对消费者的公平交易权都有相关规定,如欧盟《消费者权利指令》(2011/83/EC)第5条规定,商家应当告知消费者真实的、合理的价格。我国消费者公平交易权规定在《消费者权益保护法》第10条:“消费者在购买商品或者接受服务时,有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件,有权拒绝经营者的强制交易行为”。从大数据价格歧视行为本身的特性而言,判断其是否侵犯消费者公平交易权的关键就在于认定“价格是否合理”。然而,对于何为“价格合理”及其相关认定标准,我国《消费者权益保护法》及配套规则中并没有作出相关解释,这导致“价格是否合理”的认定在司法实践中存在较大的不确定性。不仅如此,在消费者公平交易权的框架下,价格是否合理应当是消费者对于商品或服务价值的主观判断[24],且大数据价格歧视行为本身就是给予不同消费者不同的价格,单独从消费者个体而言认定价格是否合理存在较大的主观性。同时,大数据价格歧视行为中的价格是消费者愿意给予商品或者服务的最高价格,因此很难用“价格不合理”作为大数据价格歧视行为侵犯消费者公平交易权的有效论据[1]。

其二,消费者知情权的适用可能性。除了保障公平交易权外,尊重消费者知情权更是《消费者权益保护法》关注的重中之重。从消费者知情权(信息获取权)角度出发,似乎价格歧视的非法性认定找到了解决的出路。欧盟TFEU第169条中就强调了消费者对于信息获取的权利,我国消费者知情权规定在《消费者权益保护法》第8条中:“消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。消费者有权根据商品或者服务的不同情况,要求经营者提供商品的价格、产地、生产者、用途、性能等有关情况。”然而,大数据价格歧视行为的重点是不同的价格,并不是消费者对于商品或者服务的相关内容不知悉,因此,通过消费者知情权规制大数据价格歧视行为的方式显然并不合理。

除了前述两种适用可能性外,《消费者权益保护法》第29条还有关于经营者收集、使用消费者个人信息的规定,这是“数据保护规则”在《消费者权益保护法》中的延伸,但由于规定较为模糊,笔者将结合其他数据保护制度,在下文中予以具体讨论。

由前述可知,《消费者权益保护法》虽是维护消费者权利的基本法律,是消费纠纷解决的最优路径,但其消费者知情权与公平交易权的规定并不足以规制大数据价格歧视行为。

(三)“数据保护规则”适用的悖论

大数据激发了市场经济的活力,促进了知识的创新与科技的进步,但同时也衍生出了许多原有法律无法解决的问题,大数据价格歧视行为就是其中之一。为有效解决大数据时代的新兴问题,有关数据保护的规定应运而生,最典型的是欧盟2018年5月生效的《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation,以下简称 GDPR)。我国虽未出台专门的数据保护法,但《网络安全法》以及《消费者权益保护法》中涉及数据保护的专项条款,明确规定了网络运营者在收集、利用用户或者消费者数据时应当遵循公开透明和知情同意的原则,但其对公开透明和知情同意的具体认定标准却规定得并不详细[25]。为了细化相关规定,增强可操作性,2018年5月,我国实施了《信息安全技术个人信息安全规范》(以下简称《个人信息安全规范》),对个人信息收集与使用的原则性规定进行了标准细化(8)全国信息安全标准化技术委员会组织制定和归口管理的国家标准GB/T 35273-2017《信息安全技术个人信息安全规范》于2017年12月29日正式发布,2018年5月1日正式实施。。

我国数据保护相关规定中包含两个方面的内容:其一,公开透明的要求。囿于数据的非物质性、数据储存与传播的便捷性,数据主体往往无法实时掌握个人数据被收集范围的情况,更无法得知个人数据的处理情况,因而为了保障数据主体对于个人数据的控制权,保护数据主体对个人数据的合法权益,我国《网络安全法》第41条、《消费者权益保护法》第29条都对经营者或者网络平台公开数据处理的相关问题进行了规定,《个人信息安全规范》更是细化了该规定,要求个人信息控制者必须以明确、易懂和合理的方式公开处理个人信息的范围、目的、规则等,并接受外部监督,以防止“功能蠕变”。无独有偶,GDPR第12条也有相同的规定,即要求数据控制者、处理者在收集和处理个人数据时应当以简明的语言告知数据主体,全程保持透明公开。因此,一旦实施大数据价格歧视行为的经营者没有公开数据收集、数据使用的范围和目的,或者超出其约定的范围或目的收集或使用个人数据,例如前文中所提及的窃取手机电量信息、读取通话内容等行为,大数据价格歧视行为则将进入非法的境地。其二,用户知情同意的要求。作为数据主体的用户是数据收集与处理最大的相关者,更是最大的风险承受者,有关个人数据的任何操作都应得到数据主体的同意。然而,由于信息不对称、资本实力差距等要素的限制,用户的数据权益往往无法得到有效保障。为此,我国《网络安全法》第41条和《消费者权益保护法》第29条规定,网络运营者在收集、使用个人信息时必须经过被收集者同意。GDPR第7条对此有也相同规定:除非法律明确允许或者数据主体同意,则一般禁止处理个人数据。我国《个人信息安全规范》第5.5条中更是对数据主体“同意”设置了更为详细的要求,即同意必须是明示的、自愿的、知情的、清晰的、可撤回的。大数据价格歧视行为是基于数据分析与算法运作产生的,处理用户个人数据是必不可少的环节之一,通过这一环节才能获悉用户的习惯以及喜好,分析用户行为,刻画清晰的用户形象,更好地实施价格歧视。基于此,在数据保护的相关条款以及《个人信息安全规范》的规定下,若经营者未经数据主体同意擅自收集、处理或者从第三方获得其个人数据实施价格歧视,则该行为会存在违反法律的风险。

大数据价格歧视是典型的基于数据经济而产生的行为,是网络经营者通过收集、利用用户数据并结合相关算法从而达到“千人千价”结果的手段。大数据价格歧视行为的实施离不开网络环境,更离不开作为基础的数据。从“数据保护规则”的角度出发,大数据价格歧视行为的非法性认定困境似乎找到了光明的出口,大数据价格歧视行为中的相关环节也都能在“数据保护规则”中得到印证。然而,在现实中运用“数据保护规则”来规制大数据价格歧视行为,却存在着知情同意与公开透明层面的悖论,即使按照“数据保护规则”中对知情同意、公开透明的要求进行数据分析与处理,实践中也无法保证大数据价格歧视行为能在合法的框架中行走。一方面,现有环境下,消费者对于价格歧视存在抵触情绪,让其得知经营者价格歧视的目的后,不同意的可能性较大,因此知情同意对于大数据价格歧视而言显然不现实;另一方面,目前所有被投诉存在大数据价格歧视行为的公司都否认了价格歧视行为的存在,即便其实际存在价格歧视行为,经营者也不愿意让消费者得知,此时公开透明的要求对于大数据价格歧视来说显得单薄而无力。因此,在“数据保护规则”的规制下,大数据价格歧视并无变为合法行为的可能。然则在经济学选项下,大数据环境下的价格歧视行为只是“一级价格歧视”的化身,并不存在必然非法的肯定性,因此是否应当适用数据保护规制来探讨大数据下价格歧视行为非法性的问题,值得深思。

(四)《电子商务法》适用的模糊性

互联网技术的飞速发展促进网络经济迅速崛起,网络销售商品或提供服务的新型商业模式不断涌现。新兴商业模式的产生促进了社会经济的发展,但同时也带来了传统实体经济模型中未曾出现过的问题,传统的法律规制手段已经无法适应高速发展的网络贸易趋势[26]。基于此,各国都在尝试制定电子商务领域的相关法律(9)新加坡1998年颁布《电子商务法》(Electronic Transactions Act),美国1999年颁布《统一计算机交易法》(Uniform Computer Information Transactions Act),澳大利亚1999年颁布《电子交易法》(Electronic Transactions Act),欧盟2000年通过《电子商务指令》(Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on the legal Protection of electronic commerce)。。我国于2018年8月31日正式颁布了规制网络经济的基本法律《电子商务法》,以调控电子商务市场,化解电子商务交易纠纷,促进网络贸易良性发展。大数据价格歧视行为作为互联网经济的衍生品,属于《电子商务法》调控的互联网经济行为,因而《电子商务法》无疑也是进行大数据价格歧视行为非法性认定的路径之一。

《电子商务法》于2019年1月1日正式实施,力求对电子商务过程中产生的问题进行规制、整顿。其中《电子商务法》第18条第1款规定:“电子商务经营者在根据消费者特征提供商品或者服务的搜索结果的同时,也应当提供不针对其特征的选项。”该条对经营者基于收集、分析消费者数据以实施个性化搜索结果的行为进行了法律规制,这与大数据价格歧视中收集、分析消费者数据以实施个性化定价的路径存在相似之处,因而此规定被许多学者认为是《电子商务法》对大数据价格歧视行为非法性与否的明确回应[27],并认为此规定的立法目的不仅只是限制定向推送搜索结果本身,而是为了限制经营者利用数据对消费者实施大数据价格歧视行为[28]。与之相反的观点则从第18条第1款的条文本身出发,认为该条文针对的仅是“提供”“搜索结果”的个性化行为,并不明确涉及有关“个性化价格”的任何内容[29]。如前所述,笔者认为从行为本身出发,大数据价格歧视是经营者依据用户画像提供用户以个性化价格,与《电子商务法》第18条第1款中规定的根据消费者特征的路径极为相似,唯一无法确定的是,经营者提供个性化的“价格”是否属于提供个性化“搜索结果”中的一种。然而,由于《电子商务法》实施不久,还未有该条文的更多解读,因此,《电子商务法》是否能够明确适用以规制大数据价格歧视行为仍然未知,有待在具体适用中通过必要的法律解释予以明确。

四、我国大数据价格歧视行为非法性认定的对策

大数据价格歧视行为的规制问题不仅涉及大数据环境下市场的运营方向,而且还关系着市场主体行为的法律定性,对整个网络经济环境将产生巨大的影响。然而,大数据价格歧视行为对于我国现有法律体系而言却是一个未知领域,目前我国并没有专门针对这一行为的法律规定,无论从《反垄断法》《消费者保护法》《电子商务法》以及“数据保护规则”角度,大数据价格歧视行为在我国的法律规制仍存在一定模糊性与不确定性。大数据价格歧视行为能否适用《反垄断法》还存在诸多争议,《消费者权益保护法》中消费者公平交易权与知情权并不能完全覆盖大数据价格歧视行为,“数据保护规则”是否适宜规制大数据价格歧视行为还存在疑惑,新出台的《电子商务法》仅明确规制了“仅提供针对消费者个性特征的搜索结果”的行为,其规定是否涵盖了大数据价格歧视行为也仍然有待商榷。但上述的模糊性与不确定性并不意味着大数据价格歧视行为就一定是合法的存在,这是因为法律本身存在着一定的滞后性,并不能与数据经济蓬勃发展的步伐相一致。因此,如何通过对现有法律规定的适当调整来实现对大数据价格歧视行为的有效规制已成为大数据经济健康发展亟须解决的首要问题。

(一)适用《电子商务法》规制大数据价格歧视行为的可行性阐释

从上述四种法律规制路径而言,每条规制路径都具备通过制度完善来规制大数据价格歧视行为的可能,但从立法成本以及法律本身的特性出发,适用《电子商务法》以明确规制大数据价格歧视行为更为适宜。首先,《反垄断法》本身针对的是宏观经济市场的垄断问题,若要通过《反垄断法》规制大数据价格歧视行为,其法律条文必将作出巨大的调整,导致原有传统经济市场中具有市场支配地位的经营者所实施的“价格歧视”无法得到有效控制,可能会产生因小失大的结果。其次,“数据保护规则”在规制大数据价格歧视行为时,存在一定的适用悖论,若只因为大数据价格歧视行为的规制需要而修订相关“数据保护规则”,则势必会破坏数据保护相关规范本身的内在逻辑结构,从而导致其丧失原有的保护数据及个人信息的立法目的。再次,《消费者权益保护法》针对的是整个社会经济发展过程中消费者权益保护的基本问题,并不能有效而全面地覆盖所有的新型问题,若以逐条修订细化的形式来解决互联网经济的大量特殊问题,会使得《消费者权益保护法》丧失原本的稳定性,从而导致《消费者权益法》成为数字经济新生问题的集散地,致使消费者权益保护的核心诉求被湮没。

反观《电子商务法》,其本来就是顺应网络经济而产生的法律,是应对数字经济灵动性风险的有效措施,呼应着互联网贸易的新特点与诉求,更是规制电子商务行为的专门性法律规范。根据《电子商务法》第2条的规定:“电子商务是通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动”,而大数据价格歧视行为本身就是经营者基于网络用户数据,利用技术分析和定位用户需求以及购买力的在线贸易行为,其应当属于《电子商务法》规制的电子商务活动范畴。不仅如此,大数据价格歧视行为与《电子商务法》还存在着许多难以割裂的密切联系,该法第18条更是涉及了与大数据价格歧视相关的其他一系列具体行为,因而可以说,对《电子商务法》中相关规定进行必要的法律解释,以消释其适用的模糊性与不确定性问题,无疑是化解大数据价格歧视行为非法性认定法律困境的最优路径。由此,下文将进一步从立法目的的契合性、修法成本的低廉性和法律解释的合理性三个方面,分别就适用《电子商务法》规制大数据价格歧视行为的可行性予以分析。

首先,从立法目的的契合性而言,《电子商务法》第18条第1款设立本身就是为了避免经营者利用“用户画像”而仅向消费者提供针对其个性特征的商品或服务搜索结果,而大数据价格歧视行为的路径恰恰是经营者利用大数据“用户画像”的直接操作,大数据价格歧视之特点与关键之所在即是对于消费者的兴趣爱好、消费习惯等个性化数据进行收集与分析,并提供给消费者针对其个性特征的价格,这与《电子商务法》第18条第1款所规制行为的达成路径极为相似,且与《电子商务法》第18条第1款要求经营者不能单方面剥夺用户成为“普通消费者”的权利的具象目标相符合。因此,适用《电子商务法》以规制大数据价格歧视行为具有立法目的契合的法律基础的。

其次,从修法成本的低廉性而言,其他三种规制路径都需要对现有法律条文进行较大变动才能达到规制大数据价格歧视行为的目的,需要较大的修法成本。从前文可知,在实施前提和路径相同的情况下,适用《电子商务法》第18条第1款以规制大数据价格歧视行为的争议即在于“向消费者提供针对其个人特征的商品或服务的价格”是否被包含在“向消费者提供针对其个人特征的商品或服务的搜索结果”中,而化解这一争议以规制大数据价格歧视行为的解决方案则仅需在具体适用中进行法律解释。相较于其他三种规制路径,适用《电子商务法》以规制大数据价格歧视行为无需对现有法律进行大幅变动,修法成本较低,是较为妥当的法律适用路径。

最后,从法律解释的合理性而言,法律解释的最终目的是探究法律在今日法秩序的标准意义(其今日的规范意义)[30],对《电子商务法》第18条第1款进行法律解释以明确其规范意义符合法律适用之效果目的。按照文义解释,该条中规定的“搜索结果”按照普通消费者的理解应当是指经营者根据消费者的搜索请求而提供给消费者有关商品或者服务的相关信息。一般而言,经营者应消费者请求向其提供的搜索结果往往包含对商品或服务的相关描述,包括但不仅限于商品的质量和大小、服务的时长与种类,等等,而价格作为消费者考量的重要因素也应涵盖在其中。这些搜索结果中所呈现出的要素都可以成为经营者赋之以消费者个性特征的关键。在此结论的基础上,《电子商务法》第18条第1款中规定的针对消费者“个人特征”的搜索结果,不仅可以最终体现在搜索服务的时长、搜索商品的产地上,更可以体现在搜索商品或者服务的价格上,因而大数据价格歧视行为无疑也应当可以落入其所规制的范畴之中。

(二)适用《电子商务法》认定大数据价格歧视行为非法性的具体要件

适用《电子商务法》第18条第1款以有效规制大数据价格歧视行为只是为认定行为的非法性提供了工具,而如何才能将大数据价格歧视行为进行更有效规制还需要具有鲜明特质的非法性认定要件。电子商务经营者对消费者的相关数据进行收集并提供个性化的商品或服务,以提高商品或服务交易成功的几率,已是现代电子商务经营活动中不可逆转的趋势,若无明晰的大数据价格歧视非法性认定要件,则会阻碍电子商务市场的健康运行,也会损害合法运用大数据实施商业活动的经营者的权益,只有建立明确具体的行为非法性认定标准才能保障法律适用的准确性,充分发挥法律的指引性作用。《电子商务法》第18条第1款中的规定:“电子商务经营者根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征向其提供商品或者服务的搜索结果的,应当同时向该消费者提供不针对其个人特征的选项,尊重和平等保护消费者合法权益。”具体体现在大数据价格歧视行为的非法性认定中,认定大数据价格歧视行为非法性应当包含三个要件:第一,电子商务经营者收集、分析了有关消费者兴趣爱好、消费习惯等具有个人特征的数据;第二,电子商务经营者利用消费者数据定制了针对其个人特征的商品或服务的价格;第三,电子商务经营者未提供不针对其个人特征的商品或服务价格的选项。前述第一个要件是经营者对个性化数据的收集分析过程,第二个要件是经营者实施个性化定价的过程,仅仅满足前述两个要件并不能认定经营者大数据价格歧视行为的非法性,其还需要满足经营者未保障消费者平等权益的消极要件,只有在这三个要件全部满足的情况下,《电子商务法》第18条第1款中所认定的大数据价格歧视行为的非法性才能得以成立。

五、结语

“法律既能让风俗变得更好,也会使淳朴的风俗变坏”[31],互联网浪潮、大数据市场和算法合谋,无一不在催生着新型商业行为。大数据价格歧视行为只是出场的“排头兵”,却已经在国内多次激起互联网舆论热潮,消费者的对立情绪与日俱增。面对大数据时代出现的各类问题,法律不应当被动地规制,而是应当主动顺应时代发展趋势,发挥法律的预测和指导作用,准确而及时地引导市场行为,化解市场经济中的矛盾,使大数据时代的各种新兴市场经济活动都能在法律框架内有序开展。

——戴尔易安信数据保护解决方案