温针灸配合电针治疗寒湿型腰肌劳损34例

刘志东

(广东省信宜市人民医院 康复医学科,广东 茂名 525300)

腰肌劳损属于较为常见的一种慢性肌肉损伤,且近年来患病概率逐年升高,据相关调查显示,我国患腰部疾病的概率高达14 % 左右,其中40岁以上患者居多,迅速向年轻化方向发展[1]。其主要病因在于患者长时间姿势不佳、过度劳累、腰部损伤等所致,对患者的生活、健康等均产生不良影响[2]。中医学认为,腰病与肾脏存在紧密联系,患者日常生活中腰部位置不佳、受到损伤后外邪入侵造成腰部经络闭塞,血气难以正常运行,从而引起腰痛。可通过穴位针刺等达到舒经活血、通络行气的功效,通则不痛,从而改善病痛,促进腰部疾病康复[3]。本文以2018年1月~2019年10月我院收治68例寒湿型腰肌劳损患者为例,阐述电针配合温针灸的治疗举措及效果,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

本研究对象选取我院2018年1月~2019年10月诊治的寒湿型腰肌劳损患者68例,随机分为两组,各34例。对照组中,男19例,女15例;年龄38岁~67岁,平均(49.4±1.3)岁;病程6个月~4 a,平均(2.3±0.5)a。观察组中,男20例,女14例;年龄40岁~65岁,平均(49.5±1.2)岁;病程7个月~4 a,平均(2.4±0.4)a。两组患者一般资料无显著性差异(P>0.05),具有可比性。本次研究经伦理委员会审批许可。

1.2 纳入标准

①参照《中医病证诊断疗效标准》[4~5]判断患者患寒湿型腰肌劳损;②所有患者均自愿参与此次研究,签署同意书。

1.3 排除标准

①排除晕针等无法接受针灸治疗的患者;②排除合并肝肾等严重器质性病变患者。

2 治疗方法

2.1 对照组

患者单纯采取电针治疗。取穴:肾俞、大肠俞、太溪、腰阳关、委中、阿是穴等。患者俯卧于病床上,放松全身,将背部、腰部及腿部皮肤暴露出来,针刺前先用酒精消毒表面皮肤,利用0.3 mm无菌针灸针刺入患者穴位下1寸,平补平泻,后连接电针治疗仪,频率设定在4 Hz~40 Hz,电流强度根据患者耐受情况予以调节。每次电针时间约15 min。每间隔1 d实施电针治疗1次,共持续治疗2周。

2.2 观察组

患者采用电针配合温针灸治疗,电针治疗过程与对照组相同。电针治疗结束后,断开治疗仪,将3 cm艾条插入针灸针柄处,于穿刺点周围做好防护,避免艾条燃烧掉落烫伤患者,点燃艾条,待其完全燃尽后重新更换艾条,每次燃烧2壮,清除艾条灰烬。每间隔1 d实施电针和温针灸治疗1次,共持续治疗2周。

3 疗效分析

3.1 观察指标

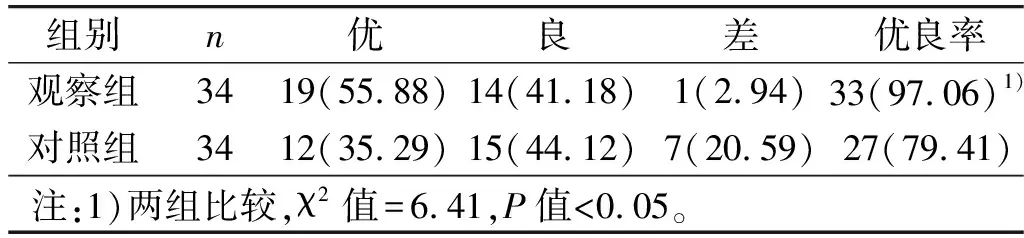

对两组患者治疗效果进行评价,分为优、良、差三个级别。优:患者腰部疼痛感完全消失,活动自如,可正常生活与工作;良:患者腰部疼痛感明显缓解,活动轻度受限,对生活不造成影响;差:患者腰部疼痛感较为强烈,活动严重受限,难以正常工作及生活。优良率为优占比率与良占比率总和。

分别于入院时及治疗后对患者临床症状评分改善情况进行评价,包括:疼痛、压痛、失眠、功能障碍四个部分进行评分。总计均以10分计,分数与症状表现呈正相关。

3.2 统计学方法

3.3 治疗结果

3.3.1 两组临床疗效比较

观察组患者临床疗效优良率优于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

3.3.2 临床症状评分改善情况比较

入院时,两组患者临床症状评分无显著性差异(P>0.05);治疗后两组临床症状评分均显著下降,观察组相应症状评分明显低于对照组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。两组均未发生明显不良反应。

表2 两组临床症状改善情况评分比较分)

4 讨 论

腰肌劳损主要是因为人体腰背部肌肉、筋膜等为了保持不良姿态下脊柱各结构和中枢神经的稳定,过度负荷下容易引发的炎性病变,属于典型的无病菌感染性炎症。通常情况下表现为身体单侧或双侧主观感觉到的弥漫性酸痛,病理表现为肌肉痉挛、筋膜粘连等,对腰背部的旋转、伸展等均会造成明显的影响。

现代医学研究认为,腰肌劳损的发病因素可以分为几大类型:损伤积累、外界环境影响、腰部损伤治疗不及时[6]。中医将腰肌劳损归类于“腰痹”范畴,也称“腰脊痛”,认为导致此类病症的原因分为三大类。其一为外邪入侵,即风、寒、湿混杂侵入人体,合而形成“痹”,其中寒气侵入过多者疼痛感更加明显。这与西医中受极端环境影响的病因相符合,中医学认为,寒气经肌肤进入经络会导致血脉、经络闭塞,腰府内血运不畅而生痹证;风气窜行而不定,袭扰穴位经络,也会裹挟湿、寒之气进一步影响人体;湿气黏滞阻行,侵入人体后会使经络中阳气运行速度减慢,血运速度也会严重受影响,与寒气相承而引发痹证[7]。同时,如患者处于湿热环境当中,热气促进人体开泄,导致津液过度流失,与湿气相承则会进一步增加腰肌劳损的疼痛感。其二为跌扑挫闪,也就是生活和工作当中腰部肌肉的各种损伤类型,外伤会影响经络血气运行,血瘀而生痹痛。其三为年老体弱,即人体自身肝肾亏虚,而腰属肾府,肾气亏虚会造成腰部肌理失其养,进而导致血运不畅。由此可见,中医理论中腰肌劳损的病因与西医基本一致,在治疗时则以舒经通络、行气活血、祛风散寒为主。

温针灸是中医治疗腰肌劳损的主要方式,其以针灸为基础,辅以艾熏,用现代医学理论解释就是热理疗方式。以针灸针为媒介,艾叶燃烧后可以直接将热能传导至人体肌肤内,从而刺激神经、肌肉、血管等组织,达到驱寒除湿、疏通经络的目的。热传导后血液循环会进一步加快,使得肌肉内受阻的血运得以疏通,缓解腰肌疼痛感。针灸时所选择穴位则以调理肾府为主,补益肾气的同时疏导肾府经络,为艾灸制造更好的基础条件,增加驱寒除湿的效果,还可调理肾府亏损,提高局部免疫力。电针则是以现代电流理疗理论为基础,结合我国针灸取穴理论,通过不同频率、强度的电流刺激,使腰部皮下神经得以活化[8]。不仅可以有效促进神经兴奋,达到修复神经元、抑制疼痛感的效果,而且在电流的刺激下还可以降低神经、肌肉细胞内氧自由基的含量,缓解细胞损伤程度,弥补人体自身自愈机制的不足。另外电刺激下还可以松解肌肉、筋膜粘连,逐渐恢复腰部肌肉正常功能,改善腰侧受力失衡的状态。

本研究结果显示:观察组患者临床疗效优于对照组(P<0.05)。入院时,两组患者临床症状评分无显著差异(P>0.05);治疗后两组临床症状评分均显著下降,观察组相应症状评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。由此说明,寒湿型腰肌劳损患者采用电针配合温针灸治疗,对改善患者临床表现、减轻疼痛有显著疗效,安全性高。