福州大学生奶茶消费情况与BMI相关关系分析

李世洋 陈雅钦 刘培霖 徐金珠 林媛 林少玲

摘 要:目的:分析大学生奶茶消费情况同身体质量指数(BMI)之间可能存在的关联。方法:采用封闭式问题调查问卷的方式,调查福州市高校大学生对于奶茶的消费习惯、奶茶的消费意愿及身高体重等状况,并对调查結果进行统计分析。结果:受访的大多数大学生喜欢饮用奶茶,并且每周消费2次以上奶茶;然而通过多分类Logistic回归对奶茶消费情况同BMI的分析,未发现奶茶的消费频率及所饮用奶茶含糖量同大学生肥胖呈显著的相关性;同时BMI超标的大学生存在主动降低奶茶的消费频率及选择饮用糖度较低奶茶的现象。结论:由于此次调查时间跨度较短,属于Cross-sectional性质,奶茶消费量的中长期影响尚无法获取,未来拟通过Cohort研究追踪奶茶消费情况同大学生BMI变化间的关系,可以更好地得出奶茶消费对大学生健康状况的影响。

关键词:大学生;奶茶;消费频率;肥胖

Abstract:Objective: the possible correlation between the consumption of milk tea and body mass index (BMI) of college students was analyzed. Methods: A questionnaire was used to investigate the consumption habits, consumption intention, height and weight of milk tea of college students, and the results were statistically analyzed. Results: Most college students liked to drink milk tea and consumed milk tea more than twice a week. However, multiple classification Logistic regression analysis of milk tea consumption and BMI showed no significant correlation between the consumption frequency and sugar content of milk tea consumed and college students obesity. Meanwhile, college students with excess BMI actively reduce the consumption frequency of milk tea and choose to drink milk tea with low sugar content. Conclusion: Due to the short time span of the survey, the medium and long-term impact of milk tea consumption cannot be obtained. A Cohort study will be conducted in the future to track the relationship between milk tea consumption and BMI changes in college students, so as to better determine the impact of milk tea consumption on the health status of college students.

Key words:College students; Milk tea; Consumption frequency; Obesity

中图分类号:R151.4

随着我国经济的持续高速发展,人们的消费水平不断提升,各种各样新的饮食消费方式也不断为人们所接受。奶茶原本是我国北方游牧民族的传统饮料,北方人民用茶砖混合鲜奶加盐熬制成奶茶,能够提供较高的热量,有驱寒的功效[1]。近年来,各种对传统意义上的奶茶经过加工改造的现制奶茶风靡大街小巷,尤其是高校集中地区,奶茶消费已经成为了一种流行文化。根据凯度消费者指数对中国25个城市15~45岁

的消费者进行采样分析,预计在2020年我国的现制饮品行业规模可能会超过千亿元;在现制饮品行业中,除了奶茶门店的数量增长迅速外,其他现制饮品店均出现增长疲软甚至负增长的情况,更加凸显奶茶消费的蓬勃发展。2017年,现制饮品店在二线及一些中小型城市的同比增长率为29%,其中新增的大部分都是奶茶店[2]。但是这些奶茶店销售的奶茶与传统方法制成的奶茶有较大差异。市面上在售大部分奶茶是用大量白砂糖、奶精和茶粉调配而成,而非传统意义上鲜奶加茶配制出的天然奶茶,造成目前市面上的奶茶中常含有过高的糖分、脂肪、咖啡因以及反式脂肪酸。目前已经有研究表明长期过量饮用会对人体健康造成很大危害[3]。

奶茶的口感需要用大量的糖来调节,由于含糖量高,可能会对健康造成严重的伤害,如导致或加重糖尿病和心血管疾病。根据《中国居民膳食指南(2016)》建议,成年人一天对糖的摄入量应该不多于50 g,每天糖的摄入量最好控制在25 g以下[4]。根据调查,市售奶茶中的糖度大多数分为无糖、三分糖、五分糖、七分糖和全糖,而五分糖奶茶含糖量就达到了平均

7 g/100 mL,宣称无糖奶茶中的糖平均含量也达到了2.4 g/100 mL[5]。一杯奶茶按照500 mL计算,一杯正常加糖奶茶中糖的含量达到了35 g,一杯“无糖”奶茶中糖的含量也有12 g。除了糖含量过高之外,由于现制奶茶的配制中会用到大量人工油脂,反式脂肪酸含量也很高。许多实验已证实反式脂肪酸对心血管健康会带来很严重的伤害,世界卫生组织建议每日食用来自反式脂肪酸的能量不应超过每日摄入总能量的1%,而现制奶茶大多数均存在反式脂肪酸超标的情况。另外,一杯奶茶中咖啡因的含量要远远高于咖啡,如果饮用过多会导致焦虑失眠和消化道损伤等[6]。

现制奶茶不像预包装食品有配料表,消费者难以通过配料表直观了解奶茶中含有的各种成分及其含量,对于其所含大量糖分、反式脂肪酸及咖啡因的潜在危害可能没有足够的认识。2018年,市场监管总局印发了《关于加强现制现售奶茶果蔬汁监督管理的通知》,《通知》中初步对现制现售奶茶、果蔬汁的相关从业人员制定了相关标准,并要求各地监管部门加强对现制现售奶茶果蔬汁饮品店的监管[7],但市场上依然存在诸多问题,需要有关部门进一步完善相关法律法规和行业标准。

因此,本文通过调查福州大学生奶茶消费习惯、奶茶消费意愿以及对奶茶潜在危害的认识,以此来分析大学生群体中奶茶消费情况同肥胖发生之间可能存在的关联。从而为引导大学生理性消费,并为相关部门制定相关政策提供参考,引导现制现售奶茶行业走上健康发展的道路。

1 调查对象与方法

1.1 调查对象

采用分层抽样的方法,在福州的大学生中,从大一到大四的4个年级中分别抽取30名大学生。对120名学生进行问卷调查,共回收有效问卷101份,有效应答率为84.17%。

1.2 调查方法

自制调查问卷,具体的问题包括性别、年级、身高、体重,以及平均一周内消费奶茶的次数、常点奶茶甜度、是否因为控制体重降低奶茶甜度、是否因为控制体重降低奶茶消费频率、如何看待奶茶的危害、是否喜欢喝奶茶、调查问卷由调查对象个人独立完成。

1.3 统计分析

调查问卷回收后,根据原卫生部《中国成人超重和肥胖症预防与控制指南》推荐标准对BMI进行分组,采用多类Logistic回归模型,选择奶茶消费频率、常饮用奶茶甜度及性别作为因变量,探索因变量总体性的交互作用于BMI分类的影响程度。并对不同BMI类型大学生的奶茶消费情况及意愿采用单因素方差分析。所有数据均使用Graphpad Prism7及Stata15软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 调查对象总体情况

本次调查一共发放调查问卷120份,收回103份,有效问卷101份,有效回收率为84.17%。调查对象年龄均为18~24岁的在校大学生,其中男生51名、女生50名。BMI测量数据的分布情况见表1,其中均衡型大学生占总体的72.28%,消瘦型大学生占6.93%,而超重型的达20.79%。

2.2 多分类Logistic回归

采用有序多分类Logistic回归模型进行BMI评价等级与奶茶消费情况的关系分析,结果见表2。结果显示控制变量中仅发现性别与因变量BMI评价等级存在显著联系(P值为0.000),奶茶消费频率、奶茶消费甜度与BMI评价等级未发现显著联系(P值远大于0.05),且预估系数均不高。提示奶茶消费与大学生BMI之间未能发现显著的相关关系。

2.3 不同BMI大学生奶茶消费习惯的比较

如表3所示,在BMI属于偏轻的7人中,有6人一周消费奶茶的次数在3次以下,1人4~5次。在BMI属于正常水平的73人中,61人奶茶周消费频率在3次以下,8人4~5次,4人6~7次。BMI属于偏重的17人中,14人奶茶周消费量3次以下,3人3次以上。BMI属于肥胖的4人的周消费频率都在3次以下。以此得出,大部分大学生对于奶茶的潜在危害具有清楚的认识,除了极少数可能由于特别喜爱奶茶或者自控力较差的人,80%以上的大学生奶茶周消费频率为3次以下。且所有BMI>27的受访者奶茶消费频率均在3次以下。

如表4所示,对于糖度的选择,在BMI为偏轻的7人中,选择五分及以下糖度的有6人,占比为85.71%。有1人选择全糖,占比为14.29%;BMI为正常的73人中,选择五分及以下糖度的有51人,占比为69.86%,选择五分以上糖度的人占30.14%;BMI为偏重的17人中,82.35%的人选择五分及以下糖度;BMI为肥胖的4人中,选择五分及以下糖度的和五分以上糖度的各占50%。从中可以看出,在BMI<27的三类大学生中,随着BMI指数的升高,选择五分及以下糖度的人数占比越来越高。尽管此趋势未能在BMI>27的大学生中观察到,其原因可能是高BMI者较为偏爱高糖食品,然而由于此组中有效数据量较少,因此这个猜测需要更多数据支持。

2.4 不同BMI大学生奶茶消费意愿的比较

不同BMI分类的大学生对奶茶的喜爱程度如表5所示,BMI<18.5的有4人喜欢饮用奶茶,1人不喜欢;BMI为18.5~24.0的有50人喜欢饮用奶茶,3人不喜欢饮用奶茶;BMI为24.0~27.0的人里,13人喜欢饮用奶茶,1人不喜欢饮用奶茶;BMI为肥胖的有3人喜欢奶茶,无人不喜欢。总的来看,喜欢饮用的人数为70人,占到了总人数的69.31%,不喜欢奶茶的仅有3.96%,除此之外还有一部分对奶茶的喜爱程度为一般的群体。

根据表6,在BMI为偏轻的人中,这部分人可能比较在意身材管理,所以57.14%的人会为了减少摄入的热量而选择糖度较低的奶茶。在BMI属于正常水平的大学生中,可能由于处于比较健康的状态,为了减少热量摄入而刻意降低糖度的人比例则只占42.47%。在BMI属于偏重和肥胖的大學生中,可能同样处于身材管理的原因,会选择降低奶茶糖度的人数比例明显升高,分别占76.47%和75.0%。

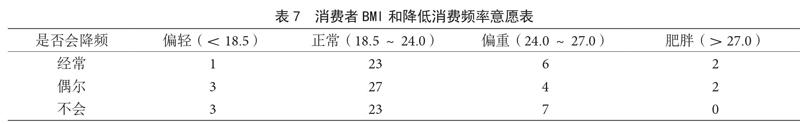

根据表7,随着BMI指数的升高,因为控制体重而降低奶茶消费频率的人数比例有升高的趋势。在BMI为偏轻的7个大学生中,仅有1人会经常性的降低消费频率,占比为14.29%。在BMI属于正常的73人中,有31.51%的人会经常性的降低奶茶消费频率。在BMI为偏重的17人中,35.29%的人会经常性降低奶茶消费频率。BMI属于肥胖的4人中,几乎所有受访者均表示会关注自身奶茶消费频率,且有50%的人会经常降低奶茶消费频率。

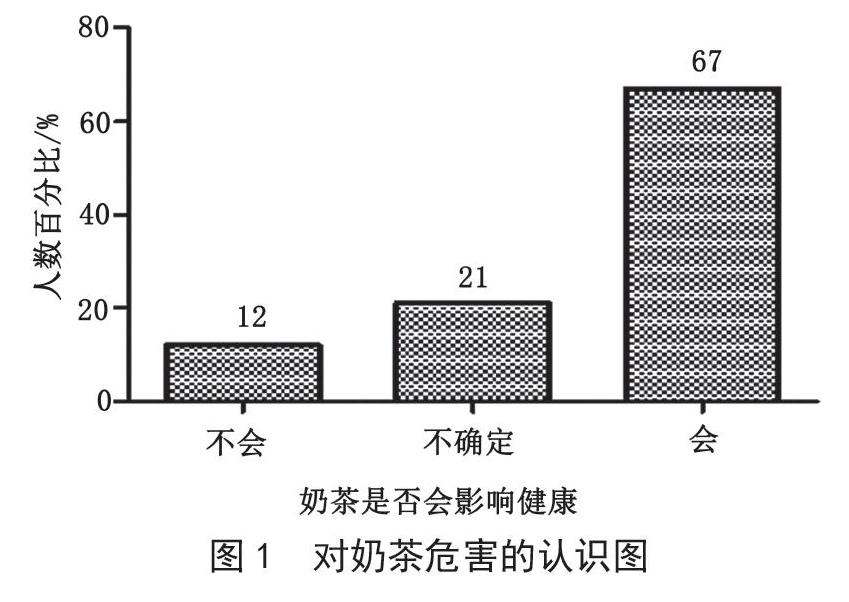

进一步分析关于是否认为奶茶对人体有害的调查情况,如图1所示。

67%的人认为如果长期大量饮用奶茶会对身体造成很大危害,有21%的人表示不清楚奶茶是否对健康有害,还有12%的人认为奶茶并不会对健康产生影响,显示绝大多数受访大学生对于过量饮用奶茶的潜在危害有较为清晰的认识。

3 结论与讨论

通过调查发现,尽管大部分大学生表示喜爱喝奶茶并且有喝奶茶的习惯,但同时大多数大学生对于奶茶可能会对人体健康造成影响和危害有较清楚的认识,只有极少数对于奶茶特别喜爱且自制力较差的大学生会出现一周之内饮用次数较多(4次以上)的情况。同时,BMI属于超重及肥胖的大学生群体中,普遍存在因担心肥胖而主动降低奶茶甜度的情况,以上原因可能造成未能观察到奶茶消费情况同大学生BMI之间显著的相关性。此外,大学生群体较为注重身材管理,在饮用奶茶之后,可能会进行体育锻炼等活动以保持身材。也可能是造成在研究中没有发现奶茶消费习惯同肥胖问题呈现显著性关联的潜在原因之一。但值得注意的是,由于本研究时间跨度较短,并不能充分反映奶茶中含量较高的糖和脂肪对产生肥胖的长期影响,因此并不能作为证据而从而忽略奶茶对身体健康可能会带来的隐患。未来更为详尽的Cohort实验可能对于更加细致的探索这一问题具有重要的意义。

参考文献:

[1]王 猛,仪德刚.蒙古族奶茶制作工艺考释及其现代调查研究[J].农业考古,2016(5):176-181.

[2]职业餐饮网.饮品行业将达千亿规模:奶茶店增长最迅速,咖啡店负增长 [EB/OL].(2017-09-01)[2019-12-23].http://www.canyin168.com/glyy/glzx/hydt/70504.html.

[3]章 斌,吴焕杰.浅谈校园饮品健康——以奶茶为例[J].卷宗,2013,3(12):147-148.

[4]中国营养学会.中国居民膳食指南(2016)[M].北京:人民卫生出版社,2016.

[5]上海市消费者权益保护会.现制奶茶那些你不知道的事儿[J].食品与生活,2017(8):28-29.

[6]鄔时民.勾兑奶茶暗藏的健康风险[J].食品与健康,2019(2):44-45.

[7]佚 名.市场监管总局加强现制现售奶茶、果蔬汁监管[J].大众标准化,2018(6):46.