体国经野:汉赋中的国家认知及其书写

赵金平

刘勰言汉大赋“体国经野,义尚光大”,(1)刘勰著,范文澜注:《文心雕龙注》卷二,北京:人民文学出版社,1958年,第135页。这一观点出自《周礼·天官》“惟王建国,辨方正位,体国经野”。(2)郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷一,北京:北京大学出版社,1999年,第1-4页。汉赋正是按照这样的理念对汉王朝进行了全方位地描写,特别关注于对“中国”及其“四域”的铺写。其中,对“中国”及其中心区域进行了多方位的铺陈,形成了“中国”的基本认识;又通过对“四域”的描写,形成了相对完善的疆域观念,实现了文学形态上的“体国经野”。同时,汉赋作家立足于“中国”的观念来观察“四域”的治理,概括了汉代的边疆治理模式,从一个较宽的维度体现了汉赋作家的国家认知。考察汉赋对“中国”“四域”以及“中国”对“四域”治理地书写,可知汉赋作家“体国经野”的思路,亦能理解其书写的动因。研究者尚未对汉赋中的国家认知及其书写进行全面地探究,(3)学界对汉赋中的国家观念、国家形象和区域治理等问题的探究,如聂春华:《君国与天下:汉赋中的天子、士僚与国家观念》,《重庆师范大学学报》2010年第3期;许结:《汉赋创作与国家形象》,《中国文学研究》2017年第3期;金生杨、张丽平《相如为巴蜀师论》,《西华师范大学学报》2018年第1期。本文试论之。

一、汉赋中的“中国”认知与书写

“体国经野”的汉赋,书写了“中国”的行政区域和文化形态。汉代“中国”的这种认知来源于先秦已经形成且不断发展变化的“中国”观念,同时,在汉王朝大一统的进程中,随着疆域的变迁和思想文化的发展,地域和文化概念的“中国”也随之发生了变化。

学界对“中国”称谓的探究,大都基于中央观念的解读。(4)如柳诒徵认为“中国”源于《禹贡》之“中邦”,见柳诒徵:《中国文化史》(上册),北京:中国和平出版社,2014年,第60页;胡厚宣认为“‘商’而称‘中商’者,当即后世‘中国’称谓之起源也”,见胡厚宣:《论五方观念与中国称谓之起源》,《甲骨学商史论丛初集》(第一编),上海:上海书店出版社,1989年;陈连开认为“夏发达最早,又居商、周中间,宜其被周人称谓‘中国’”,见陈连开:《中华民族研究初探》,北京:知识出版社,1994年。对“中国”含义及其衍变的认识也存在差异。(5)研究者主要从地域、文化和政治等方面进行了解读,如翁独健认为“‘中国’之称只是地域的、文化的概念,或者是一种褒称”,参见翁独健:《在中国民族关系史研究学术座谈会闭幕会上的讲话》,《中央民族学院学报》1981年第4期;陈玉屏认为中国源自“‘以我为中心’的政治理念”,参见陈玉屏:《略论中国古代的“天下”、“国家”和“中国”观》,《民族研究》2005年第1期。先秦地域概念的“中国”,其地理空间是随着王朝统治区域的变化而不断变化的。殷商时期,“中国”指商都或商的基本控制区域,如《诗经·大雅·荡》:“女炰烋于中国”。(6)毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》卷一八,北京:北京大学出版社,1999年,第1158页。周代商,“中国”指周人的核心统治区域,如《诗经·大雅·民劳》:“惠此中国,以绥四方”,(7)毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》卷一七,第1138页。“中国”相对于四方诸侯国而言,指国都沣镐及其周边区域。平王东迁,周朝的政治中心东迁至河洛之地,“中国”所指的区域也发生了变化,如“何尊铭文”载:“余其宅兹中或(国)”,(8)唐兰:《何尊铭文解释》,《文物》1976年第1期。“中国”指洛邑。东周时期,关于“中国”的称谓,其含义越来越偏重于指黄河中下游地区。如《左传》成公七年,季文子曰:“中国不振旅,蛮夷入伐”,(9)孔丘明传,杜预注,孔颖达正义:《春秋左传正义》卷二六,北京:北京大学出版社,1999年,第727页。“中国”与“蛮夷”相对而言,指中原地区。至秦朝,“遂以兵灭六王,并中国,外攘四裔”,(10)《史记》卷二七《天官书》,北京:中华书局,1959年,第1348页。“中国”的范围进一步扩大,泛指整个诸侯国。先秦文化概念的“中国”,其本身就是一个美称,“文化上的中,为正为顺,为和平,为忠信,为合宜”。(11)胡阿祥:《伟哉斯名:“中国”古今称谓研究》,武汉:湖北教育出版社,2000年,第254页。文化的“中国”也是中心观念的表达,其核心内容是对华夏文化的认同。凡被视为“中国”的区域自有区别于其他区域的文化风范,“儒者一师而礼异,中国同俗而教离”,(12)刘向集录:《战国策·赵策》,上海:上海古籍出版社,1985年,第657页。“中国”指认同华夏文化的各诸侯国。自三代迄于秦汉,经过不断的民族融合和华夏文化的扩展,“中国”与“非中国”(夷狄)的界限不断发生着变化,一些不被视为中国的区域也逐渐纳入中国的范围,如战国时期的秦、楚等逐渐成为“诸夏”中的成员。在这个过程中,文化因素成为判断中国与夷狄的重要因素。

(一)汉代地域认知的“中国”及其空间的变化

汉王朝在推进“大一统”的进程中,开疆拓土,且汉人不断向外探索,尤其是凿通西域,(13)“自博望侯开外国道以尊贵,其后从吏卒皆争上书言外国奇怪利害,求使”,见《史记》卷一二三《大宛列传》,第3171页。使汉人的地理视野极大扩展,故“中国”所指的地理空间和含义也发生了变化。同时,周秦形成的以黄河中下游地区为“中国”的传统认知也不断强化。故有汉一代,作为地域或行政区划认知上的“中国”,其所指区域不同,有广义与狭义之分。

就汉朝狭义的“中国”而言,指京师或中原,是传统的“中国”认知在汉代的延续,但其所指地理空间是不断变化的。汉初,选址定都时,“中国”由河洛之地迁至关中。扬雄《解嘲》:“举中国徙之长安”,(14)《汉书》卷八七下《扬雄传》,北京:中华书局,1962年,第3572页。“中国”指京师。同时,这一时期,受传统“中国”观念的影响,“中国”也指黄河中下游地区,如刘歆《遂初赋》:“轶中国之都邑兮,登句注以陵厉。”(15)刘歆:《遂初赋》,《全汉赋校注》,广州:广东教育出版社,2005年,第318页。“中国之都邑”是指从河内郡到上党郡再到太原郡这个区域内的都邑,是不包括句注山、雁门郡、云中郡和五原郡的。可知,其所谓“中国”是指中原地区。东汉建立,“中国”所指区域由关中转变为河洛之地。如王粲《初征赋》:“超南荆之北境,践周豫之未畿。……行中国之旧壤”,(16)俞绍初点校:《王粲集》,北京:中华书局,1980年,第19页。作者跟随南征大军越过了当年楚国的北部边境,经过了东周京畿的南部地区,故“中国”指中原地区。此外,在汉赋中,已经使用“中州”一词来称谓中原,如司马相如《大人赋》:“世有大人兮,在乎中州”,(17)司马相如著,金国永校注:《司马相如集校注》,上海:上海古籍出版社,1993年,第92页。李尤《函谷关赋》:“秦虎视乎中州”,(18)李尤《函谷关赋》,《全汉赋校注》,第569页。“中州”之地大致相当于九州之豫州,因其居于九州中央,故称中州。需要注意的是,“即使在中原王朝内部,人们也可以把其中比较边远偏僻的地区看做非中国”,(19)葛剑雄:《中国历代疆域的变迁》,北京:商务印书馆,1997年,第3页。所以“中国”指中原地区时,是将汉王朝实际统治区域内的某些地区看作“非中国”的,如疆域北部的云中郡、五原郡等是汉王朝治下的郡,刘歆却将其视为“非中国”。

而汉朝广义上的“中国”,指汉王朝直接统治的区域,与边疆的部族、属国和外国等相对而言,这是“中国”在汉朝的当代义,是赋家对国家的新认知。如司马相如《难蜀父老》云“且夫邛、筰、西僰之与中国并也”,(20)《史记》卷一一七《司马相如列传》,第3049页。“中国”指汉王朝实际控制的区域,其时西南地区的邛、筰、西僰等部族尚未被纳入汉朝统治,是不包含在“中国”之内的。扬雄《长杨赋》写武帝初期的边疆情形:“熏鬻作虐,东夷横畔,羌戎睚眦,闽越相乱,遐萌为之不安,中国蒙被其难。”(21)扬雄著,张震泽校注:《扬雄集校注》,上海:上海古籍出版社,1993年,第124页。“遐萌”意为边远地区的人们,这些边远地方是指临近汉王朝疆域北部的匈奴、东部各部族、西北民族部落和东南属国所在的广大边疆区域,而“中国”是不包括这些边远之地的,是与“遐萌”相对而言的区域。汉代的向外探索,拓展了汉人的眼界,使汉人知道大汉之外还有很大的“天下”,也使“中国”所指的范围进一步扩大。如蔡邕的《短人赋》写外域人:“侏儒短人,僬侥之后。出自外域,戎狄别种。……遂在中国,形貌有部”,(22)蔡邕著,邓安生编:《蔡邕集编年校注》,石家庄:河北教育出版社,1999年,第456页。“中国”与“外域”相对而言,泛指全中国。

(二)汉代文化认知中的“中国”与“文化共同体”的形成

前文已述,周秦时期,“中国”的文化内涵在逐步加强。至两汉,其文化意义进一步加强,逐步形成了一个相对稳定的“文化共同体”。西汉辞赋中,作为文化概念的“中国”,通常直接用“中国”表达。如司马相如认为“中国”是“封疆之内,冠带之伦,咸获嘉祉,靡有阙遗矣”,而“非中国”“舟舆不通,人迹罕至,政教未加,流风犹微”,(23)《史记》卷一一七《司马相如列传》,第3051页。二者之间最大的差异是文化的差距。所谓“中国有至仁焉,德洋而恩普,物靡不得其所”,③“中国”是仁义厚德、恩泽广施和万民安乐的国度,而“非中国”则交通闭塞、文化落后。

至东汉时期,汉赋中多用“夏”“诸夏”“中夏”“区夏”“华夏”等代称“中国”,着重强调中国与夷狄的区别。如班固《幽通赋》:“巨滔天而泯夏兮”,(24)班固撰,白静生校注:《班兰台集校注》,郑州:中州古籍出版社,1991年,第35、28、27页。班彪《北征赋》:“闵獯鬻之猾夏兮”,(25)班彪《北征赋》,《全汉赋校注》,第361页。“夏”字本义具有雅、大之意,其最初是夏部族的称谓,进而成为夏朝的国号。夏作为国号,其本义为蝉,取蝉居高鸣远的美义。(26)胡阿祥:《伟哉斯名:“中国”古今称谓研究》,第9-18页。商周都以夏的继承者自居,用以显示其正统地位。“在华夏民族日趋成熟和确立的时代,这个‘夏’已转化为中华民族文化共同体的代称……文化涵义是指中原文化”,(27)张富祥:《先秦华夏史观的变迁》,《文史哲》2013年第1期。汉赋中的“夏”便是指华夏文化的主体之“中国”。“诸夏”之称,肇始于东周时期,其时西周建立的各诸侯国与周王室共同的文化系统被打破,强大起来的各诸侯国,也自称夏,便有了诸夏之称。汉赋中“诸夏”与“百蛮”“八荒”相对,如班固《东都赋》:“内抚诸夏,外接百蛮”,④陈琳《武军赋》:“叫诸夏而号八荒”,(28)陈琳《武军赋》,《全汉赋校注》,第1091页。指居于汉王朝中心统治区域的人们,与周秦时期指代中原各诸侯国的“诸夏”不同。“区夏”与“诸夏”同,《尚书·康诰》:“用肇造我区夏”,孔传:“始为政于我区域诸夏”,(29)孔安国传,孔颖达疏:《尚书正义》卷一四,北京:北京大学出版社,1999年,第359、360页。指华夏文化区。张衡《东京赋》:“且高既受命制家,造我区夏矣”,(30)张衡著,张震泽校注:《张衡诗文集校注》,上海:上海古籍出版社,1986年,第98页。“区夏”亦指华夏文化区,泛指整个中国。

东汉辞赋还用“中夏”和“华夏”代称“中国”。“中夏”是以为居于天下之中,故名,“与指华夏族、汉族地区的‘中国’同义”。(31)谭其骧:《中国历史大辞典(历史地理卷)》,上海:上海辞书出版社,1996年,第133页。如班固《东都赋》:“目中夏而布德,瞰四裔而抗稜。”④“中夏”与“四裔”相对,天子在此区域推行德政。用“华夏”代称“中国”,如边让《章华台赋》:“华夏肃清,五服攸乱”。(32)边让《章华台赋》,《全汉赋校注》,第902页。“华”有光华、鲜亮之义,孔颖达正义“夷不乱华”之“华”为“有服章之美”,(33)左丘明传,杜预注,孔颖达正义:《春秋左传正义》卷五六,第1587页。赋予其文化内涵。“华”“夏”并称,如《尚书·武成》:“华夏蛮貊”,孔颖达正义曰:“‘冕服采章’对披发左衽,则为有光华也。”(34)孔安国传,孔颖达疏:《尚书正义》卷一一,第292页。《章华台赋》中的“华夏”与“五服”相对,五服作为一种文化构想,构建了夷夏的分布秩序,在这种畿服制中,华夏与夷狄有明确的界限。要之,汉赋中与“夏”相关的诸多称谓,多与“百蛮”“四裔”等相对而言,强调文化的认同,具有文化区的特征。意在宣示其正统地位,是华夏文化的继承者。

文化“中国”的称谓在两汉辞赋中存在差异。西汉赋家多用“中国”来指称,东汉赋家多用“夏”的相关称谓来代称。这种称谓的差异与变化,是因为秦汉大一统王朝的建立,民族进一步融合,思想文化也更趋统一,先秦时期形成的“夏”的相关称谓的使用,就逐渐减少,“中国”一词的使用在西汉时期通行起来。而至东汉时期,学术上复古思潮的兴起,儒家的夷夏论对士人的影响越来越深,与“夏”相关的称谓使用又普遍起来。东汉赋家的普遍使用正是基于这样的文化环境。同时,我们应该认识到,两汉时期,文化的“中国”,逐渐成为一个相对稳定的“文化共同体”,其“有文章光华,礼仪之大”,(35)孔安国传,孔颖达疏:《尚书正义》卷三《舜典》,第76页。且随着华夏民族和汉族(36)“汉族之称,起于刘邦有天下之后。”见吕思勉:《吕思勉读书札记》(中),上海:上海古籍出版社,2005年,第565页。主体地位地确立,也相应地形成了一个稳定的文化区。

(三)汉赋对“中国”核心区域的铺写

在汉赋中,既有赋家“中国”观念的表达,也有大量的赋作铺写了“中国”的核心区域即京畿地区和重要的都邑,如长安、洛阳、南阳等。赋家对汉王朝中心区域进行铺写时,秉持了“中”的观念。这种“中心”观念,既是都城和宫室布局观念的客观反映,也是赋家有意为之,即以地理空间结构上的“地中”和人文观念上的“中央”,来凸显中央王朝权威的唯一性。如《西都赋》和《西京赋》铺写长安,首先在左、右、前、后、上、下以及远近的空间方位中,以“长安”为中心,铺写周边的地理形势,土地肥沃,物产富庶,山环水绕;再以“皇城”为中心,铺写都城布局,象天设都,街衢通达,贸易繁荣;接着以“未央宫”为中心,写宫室建筑,体制取象乎天地,结构取法于阴阳,依次铺写宫室楼阁,夸饰其富丽堂皇,构造精妙,又有珍宝玉石充集其中;最后写天子上林禁苑,物类繁多,各类珍禽异兽充集其间,又有天子游猎,捕捉击杀,场面壮观。在以上各类铺写中,夹叙各种事物,或写西京人物,游侠快意恩仇,商贾击钟鼎食,以及宠妃佞臣荒唐之事;抑或写杂技百戏,精彩纷呈,歌舞音乐,纵情恣意,等。而《东都赋》《东京赋》对洛阳的铺写,则直接宣示人文地理观念上的“地中”。洛阳,“即土之中,有周成隆平之制焉”,(37)班固撰,白静生校注:《班兰台集校注》,第22页。“土圭测景,不缩不盈。总风雨之所交”,(38)张衡著,张震泽校注:《张衡诗文集校注》,第102页。也宣扬了权威的唯一性。汉赋对汉帝国中心区域的详尽描写和夸耀,是为了炫耀帝国的盛况,颂扬君王的懿德,是赋家对“中国”的礼赞。

从汉赋中的“中国”认知和书写,可以梳理出汉代“中国”含义及其空间的变化。作为地域概念的“中国”,有狭义与广义之分。狭义的“中国”,在西汉时期,主要指京畿地区。东汉立国,随着政治中心的转移,“中国”所指区域转移至黄河中下游地区。而广义的“中国”,是其在汉代的新含义,是随着疆域的开拓、思想文化的统一以及人们地理认知的发展产生的,指整个汉王朝的控制区域,泛指全中国。作为文化概念的“中国”,在汉代形成了以华夏民族为主体的“文化共同体”,具有相对稳定的文化区的特征。同时,随着大一统进程中文化的同一性加强,是否认同华夏文化和礼仪教化水平的高低成为判断“中国”与“非中国”的主要标准,使夷夏之别的观念在东汉时期逐步强化。

二、汉赋中的疆域书写与认知

“体国经野”的汉赋,在空间方位中对汉王朝不同时期的疆域变迁、范围和概况进行了书写。赋家对西汉武帝时期、西汉后期、东汉明帝、和帝时期疆域的“四至”及其变迁,进行了点状描写。同时,在疆域“四至八达”的范围内,极简单却较为全面地展现了边疆的概况,其中涉略极多的有民族、部族、属国、郡县、治所、地名和山水名等。汉赋的疆域书写,时间集中于两汉疆域极大扩展或极盛时期,铺写方式为征实性的简单叙写,且边疆界限不明确,呈现出“以域代疆”的特点。

(一)西汉疆域的“四至”及其变迁

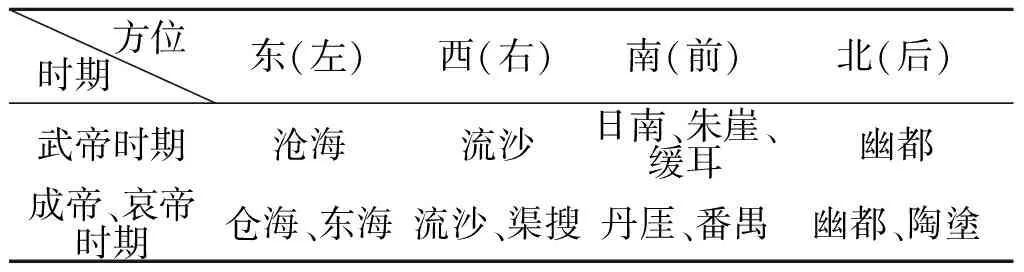

西汉初年,北方的匈奴不断南侵,东南的闽越和南越各自为政,西南各部落反叛,东北边疆“复修辽东故塞,至浿水为界”,(39)《史记》卷一一五《朝鲜列传》,第2985页。汉兴六十余年,其疆域没有大的变化。武帝时期,始开疆拓土,至宣帝时,疆域达到鼎盛。昭帝和元帝时期,虽稍有内缩,(40)如昭帝始元五年(前82)撤销了临屯和真蕃二郡,将其辖境的一部分并入乐浪郡;元凤五年(前76)放弃玄菟郡的东部地区。元帝初元三年(前46),撤销海南岛上的珠崖郡,南部边界退至大陆。但基本保持了武宣之世的疆域范围。至成帝和哀帝时期,疆域基本保持不变。扬雄《长杨赋》、杜笃《论都赋》对武帝时期疆域的变迁和“四至”进行了追述,(41)扬雄著,张震泽校注:《扬雄集校注》,第124、65、182页;费振刚等校注:《全汉赋校注》,第386-387页。扬雄《甘泉赋》和《解嘲》对成帝和哀帝时期的疆域“四至”进行了铺写,⑦详见表1。

表1 西汉疆域的“四至”及其变迁

如表1所示,西汉疆域东部至“沧海”“仓海”或“东海”,(42)一说“东海”为“会稽东海也。”见萧统编,李善注:《文选》,上海:上海古籍出版社,1986年,第2007页。均指疆域东至大海。在上古及秦汉人的意识中,九州之外,即为四海,东海乃四海之一。武帝时期,疆域西部至“流沙”,《文选》李善注引《尚书》曰:“弱水余波入于流沙。”(43)萧统编,李善注:《文选》,第330、2007页。王逸认为《尚书》所载,是“言西方之地,厥土不毛,流沙滑滑,昼夜流行,纵广千里”,(44)洪兴祖:《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第200、201页。“流沙”泛指西方不毛之地,然解释过于宽泛。高步瀛认为流沙在张掖居延县东北或在敦煌郡西。(45)高步瀛:《文选李注义疏》,北京:中华书局,1985年,第1563、1564页。结合当时西北形势,武帝元狩二年(公元前121年),匈奴浑邪王降汉,河西走廊和湟水流域尽入汉朝疆域,并置河西四郡。故“流沙”当指张掖居延县东北或敦煌郡西的不毛之地。疆域北部至“幽都”,《文选》及后世注解都引用《尚书·尧典》:“宅朔方,曰幽都”(46)孔安国传,孔颖达疏:《尚书正义》卷二《尧典》,第30页。作注解,可是只明确了其位于北方。“幽都”一词在先秦两汉典籍中经常出现,(47)如《楚辞·招魂》:“魂兮归来,君无下次幽都些”;《墨子·节用》:“古尧治天下,南抚交阯,北降幽都”;《新书·大政》:“西见王母……北中幽都”;司马相如《大人赋》:“绝道不周,会食幽都”。皆与北方有关,李川认为“先秦两汉其他典籍所记,正与山海经所载同源,而《山海经》的幽都观念最为原始”,且认为可与《楚辞·招魂》中的“幽都”观念相印证。(48)李川:《〈山海经〉神话研究》,北京:当代中国出版社,2015年,第86页。《楚辞》王逸注“幽都”:“地下后土所治也。地下幽冥,故称幽都。”③“幽都”是指位于北方的冥府,即北方极远之地。武帝元朔二年(公元前127年),汉军一度追击匈奴至漠北。北方极远之地,或为漠北之地。南部至“日南”“朱崖”“缓耳”,“日南”即日南郡,大致在今越南中部;“朱崖”,即珠崖郡,“缓耳”,代指儋耳郡,都在今海南岛上。武帝元鼎六年(公元前111年),汉军攻灭南越,后在其地置郡,疆域南部至今越南中部、海南岛及南海。与西汉前期相比,武帝时期的疆域有了极大地拓展,疆域东起大海,西至张掖居延县东北或敦煌郡西的不毛之地,北至漠北之地,南达今海南岛和越南中部地区。

成帝、哀帝时期,疆域的西部有了扩展,至“渠搜”。关于“渠搜”地理位置的记载,《尚书地理今释》引《凉土异物志》云:“古渠搜国,当大宛北界”,又引《隋书·西域传》(实为《西域图记》):“汉国都,葱岭之西五百余里,古渠搜国。”(49)蒋廷锡:《尚书地理今释》,北京:中华书局,1985年,第81页。赋中“渠搜”不是汉代朔方郡之渠搜县,也不在金城之西,而是指西域古渠搜国之地。(50)余太山认为汉时渠搜应在金城之西,朔方郡之渠搜县是自西而东迁入的。参见余太山:《渠搜考》,《古史文存(先秦卷)》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第331-334页。牛敬飞认为武帝时朔方郡之渠搜是基于政治考虑的一种地理命名,“是出于对劲敌匈奴的政治投射”。参见牛敬飞:《论汉代西部边疆上的<禹贡>地名》,《学术月刊》2018年第3期。疆域的西扩,在宣帝时期已经完成,其时置西域都护府,疆域西北界逾葱岭,北越天山。疆域南部至“丹厓”或“番禺”。“丹厓”,《汉书·扬雄传》注引服虔曰:“丹厓,丹水之厓也”(51)《汉书》卷八七上《扬雄传》,第3533页。,《山海经·南山经》载,天虞之山,“其东五百里,曰丹穴之山,……丹水出焉,而南流注于渤海。”郭璞注曰:“渤海,海岸曲崎头也。”(52)袁珂校注:《山海经校注》,成都:巴蜀书社,1992年,第19页。可知,“丹厓”指南方海岸处。“番禺”即番禺县,属南海郡,治所在今广州市。元帝初元三年(公元前46年),撤销海南岛上的珠崖郡,南部边界退至大陆,故赋文言南至“番禺”。疆域北部至“流沙”或“陶塗”,“流沙”,前文已述。“陶塗”,《汉书·扬雄传》颜师古注曰:“騊駼马出北海上。今此云后陶塗,则是北方国名也。本国出马,因以为名。”并认为流俗本将“陶塗”改作“椒塗”。(53)《汉书》卷八七下《扬雄传》,第3568页。《文选》作“椒塗”,李善注引应劭曰:“渔阳之北界”。②可知,西汉后期的疆域虽稍有内缩,但基本保持了武宣之时的疆域范围。

(二)东汉疆域“四至”及其变迁

东汉初年,疆域比西汉末年缩减不少。(54)如疆域西部失去了对西域的控制,北部丧失了河套至今山西、河北北部的广大区域,东北部放弃了玄菟郡的全部区域和乐浪郡的部分区域。东汉疆域的扩张主要是在光武后期、明帝及和帝时期。班固《东都赋》和张衡《东京赋》对东汉明帝“永平之际”、和帝时期的“四域”进行了铺写。(55)见班固撰,白静生校注:《班兰台集校注》,第27-28页;张衡著,张震泽校注:《张衡诗文集校注》,第200页。疆域“四至”,如表2。

明帝时期,疆域东部至“海漘”,即海厓、海边。西部达“河源”,即黄河之源,《后汉书·班固传》注曰:“河源在昆仑山”,(56)《后汉书》卷四十下《班固传》,第1367页。高步瀛认为昆仑之虚即是葱岭,黄河源出于此。(57)高步瀛疏引《汉书·西域传》曰:“河有两原,一出葱岭山,一出于阗”,又引徐松《补注》曰:“其实河有三源也。……一曰葱岭南河。……一曰葱岭北河。……河出于阗者一”,又据《西域水道记》及《一统志》认为昆仑之虚即是葱岭,黄河源出于此。见高步瀛《文选李注义疏》,第198-200页。汉明帝永平十七年(公元74年),恢复了对西域地控制,故言疆域西部至葱岭处。南抵“朱垠”,李善注曰“南方”,与扬雄《甘泉赋》“丹厓”同,(58)萧统编,李善注:《文选》,第35、126页。指南方海岸处。北达“幽崖”,李善注引《尚书》:“宅朔方,曰幽都”,认为“幽崖”即幽都,指漠北之地。北部疆域在建武二十六年(公元50年)南匈奴归附,已经恢复到西汉后期的状况,故有“北动幽崖”之说。西南及南部边疆有所扩大,明帝永平十二年(公元69年),哀牢国内属,置永昌郡,这样西南地区包括了今云贵高原及缅甸东部。明帝末年的疆域达到了东汉一朝的极盛。其时,疆域东起大海,西至西域葱岭处,南抵南方海岸处,北达漠北之地。

表2 东汉疆域“四至”及其变迁

和帝时期,疆域西至“大秦”,《后汉书·西域传》:“大秦国一名犂鞬,以在海西,亦云海西国”,(59)《后汉书》卷八八《西域传》,第2919页。《文选李注义疏》高步瀛疏引洪钧《元史译文证补》曰:“汉大秦为古之罗马”。(60)高步瀛:《文选李注义疏》,第727页。和帝永元三年(公元91年),东汉又恢复了对西域的控制,故张衡言“西包大秦”。东部至“乐浪”,即乐浪郡,治所在朝鲜县(今朝鲜平壤市南)。南达“越裳”,李善注曰:“南蛮,今九真是也”。③“九真”即九真郡,在今越南。北至“丁令”(五臣本作“丁零”),《史记·匈奴列传》索隐引《魏略》云:“丁零在康居北,去匈奴庭接习水七千里。”(61)《史记》卷一一零《匈奴列传》,第2893页。吕思勉认为丁令部族在汉代,有居“今拜勒湖附近……又有居今西伯利亚西境者”。(62)吕思勉:《中国民族史》,上海:中国大百科全书出版社,1987年,第87页。章帝元和二年(公元85年)、和帝永元元年(公元89年),丁令与乌孙、乌桓、鲜卑等协同汉军,击败匈奴,钟兴麟认为丁令“应在乌孙、康居之北”,(63)钟兴麟:《丁零、高车、柔然、敕勒和铁勒考辨》,《青海民族学院学报(社会科学版)》1988年第2期。故和帝时期,丁令迁居至今西伯利亚地区。和帝时期,疆域东起大海,西部亦至葱岭处,南至今越南,北至今西伯利亚一带。可见,东汉明帝、和帝时期是东汉疆域不断扩展的时期,故赋家对此予以夸耀,意在彰显帝国荣耀。

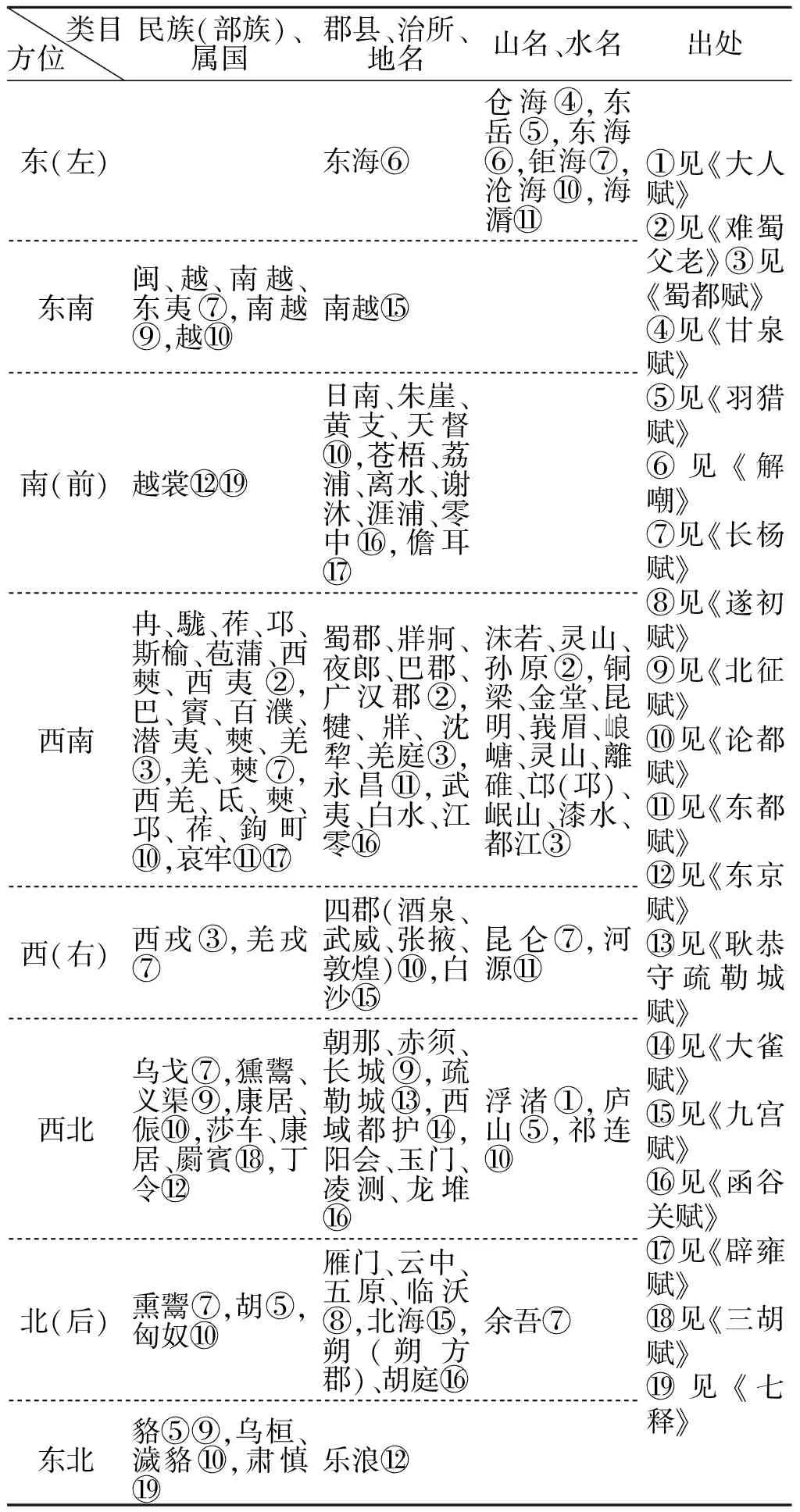

(三)边疆概况的全方位书写

汉赋除了对疆域“东”(左)、“西”(右)、“南”(前)、“北”(后)抵达之地的点状铺写外,还在“东南”“西北”“西南”以及“东北”的方位中铺写帝国边疆。在“四至八达”的范围中展现了汉王朝疆域的概况,其中涉略了极多的民族、部族、属国、郡县、治所、地名和山水名等,如表3。

如表3所示,在疆域“四至八达”的范围内,展现了汉王朝边疆的民族、部族、属国、郡县以及山水等的概况,涉及地理形势,民族融合,行政区划变迁,汉王朝与周边部族、属国和外国的关系以及边疆政策等。以西南边疆为例,司马相如的《难蜀父老》、扬雄的《蜀都赋》、杜笃的《论都赋》和班固的《东都赋》等都有铺写。其民族和部族众多,有冉、駹、莋、邛、斯榆、苞蒲、西僰、巴、賨、百濮、西羌、氐、鉤町等,分布错综复杂,且不断迁徙和融合,期间又有反叛与归附,但始终与中央王朝保持着联系。汉王朝先后采用厚赂、劝喻和武力攻伐的策略逐步实现了对西南夷地区的控制。如司马相如出使西南夷,喻以威德,设置了郡县。武帝元鼎六年(公元前111年),汉军平定西南夷反叛部族氐、僰、邛、莋等,设置了牂牁郡、越巂郡、沈犁郡、汶山郡和武都郡,保留了夜郎属国。元封二年(公元前109年),汉军灭滇国,置益州郡。至此,西汉王朝控制了整个西南夷地区。东汉明帝时期,哀牢王请求内属,又设置了永昌郡。西南边疆进一步扩大。汉赋中还铺写了西南地区的山水名,如《蜀都赋》在空间方位中描写了蜀郡及周边的地理形势。汉赋的书写,不仅反映了汉王朝边疆的状况,还展现了民族的融合以及汉王朝对边疆的经营等。

(四)汉赋疆域书写的特点

一是铺写疆域极大扩展和鼎盛时期的“四至”。如西汉武帝时期疆域的极大扩展,彻底改变了边疆的窘迫状况,成为西汉王朝最为鼎盛和国威显赫的时期,故无论是西汉赋家还是东汉赋家,在宣扬汉朝国威时,对武帝开疆拓土的功业多有铺写和颂扬。东汉疆域的极大扩展是在明帝、和帝时期,恢复了对西域的控制,扩大了西南边地等,使东汉疆域达到极盛。赋家对两汉最为荣耀时期“四域”的铺写,是汉人心中最引以自豪的盛事,展现了强烈的民族自信心和国家认同。

表3 汉王朝疆域“四至八达”

二是征实性的简单写出边疆名物。这是与中心区域铺写事物相对而言的,中心区域铺写名物,物类驳杂,名物连缀,排比铺陈,铺写一物,则极尽铺写其所有的相关名称,欲将天下所有的事物都囊括其中。而在疆域“四至八达”的地理空间中,只简单地写出各方位中的部族、属国、地名、郡县、山水名等,且据实叙写,极少夸饰性地描写。此外,以现代国家与疆域的观念审视,汉代的“中国”以农耕区为核心且向四方扩展,是一个弹性的空间区域。汉代虽有边郡的设置,但是并没有明确的疆域界限,边疆呈现出“以域代疆”的特点,致使赋家在铺写疆域各部最远之地时,表述较为模糊。如西至“河源”、北至“幽都”等,皆非明确的疆域界限。人们的这种认识与“王者无外”以及“怀柔远人”的观念有关,且影响深远。中国古代疆域“边界”的出现很晚。(64)如葛兆光认为在宋代,“中国”的“边界”已经浮现。参见葛兆光:《宅兹中国:重建有关“中国”的历史叙述》,北京:中华书局,2011年。韩茂莉认为清朝中俄《尼布楚条约》等的签订,中国才结束了有域无疆的历史。参见韩茂莉:《中国历史地理十五讲》,北京:北京大学出版社,2015年。

赋家在地理空间方位中,叙写了汉王朝的疆域变迁、范围和概况,展现了汉王朝疆域的辽阔及其声威的广远。在汉王朝大一统的进程中,赋家对中国和边疆的书写与认知,显示了汉人国家意识的形成和加强。

三、汉赋中的疆域治理书写

汉赋中的疆域治理书写,主要表现为“中国”对“四域”的治理。汉赋作家用文学的形式初步概括了汉王朝经略边疆的方略和经验,主要有武力征伐、行政管理和礼乐教化等,以此来妥善地处理中央王朝与边疆的民族、部族、属国和外国的关系。

(一)主张武力征伐

汉赋作家极力颂扬了帝王拓土开疆、消除边患以及声威远达四方的功绩,主要对武帝时期的武力征伐和开拓边疆进行了书写。西汉初年,国力尚弱,四面边境时常动乱,只能采取隐忍或安抚的策略。其中边疆北部的匈奴威胁最大,贾谊云:“今匈奴嫚侮侵掠,至不敬也,为天下患”。(65)贾谊:《治安策》,《贾谊集》,上海:上海人民出版社,1976年,第190页。匈奴不断南侵和掠夺边地,一度迫近和威胁京师长安。武帝调整治边策略,通过武力攻伐,才将匈奴的威胁基本解除。扬雄的《长杨赋》对此进行了追述。

通过武力征战,使“强汉”的声威达于“四域”,基本解除了边患,并起到震慑的作用。赋家对于武力征伐的态度,是持肯定和颂扬态度的。如杜笃《论都赋》:“方躬劳圣思,以率海内,厉抚名将,略地疆外,信威於征伐,展武乎荒裔。”(68)杜笃:《论都赋》,《全汉赋校注》,第387、388页。武力征伐和宣扬国威,是维护统治、震慑邻邦和保持边疆安宁的重要策略。张衡《东京赋》赞美汉宣帝“宣重威以抚和戎狄”(69)张衡著,张震泽校注:《张衡诗文集校注》,第99页。的功业,也是赞赏凭借严威来震慑四方的策略。汉王朝武力征伐显现的优势,是“明犯强汉者,虽远必诛”(70)《汉书》卷七十《陈汤传》,第3015页。的强国意识和国力自信,极大地增强了汉人的民族自信心和自豪感。

(二)实施行政管理

边疆的部族和属国归附中央王朝后,汉王朝还实施了行政措施来稳固和维护边疆的管理。汉赋中书写的行政管理体制和方式,主要有三种。一是设置郡县。如《论都赋》:“肇置四郡,据守敦煌。……郡县日南,漂槩朱崖。”③武帝元狩二年(公元前121年),河西走廊和湟水流域尽入汉朝疆域,设置了河西四郡。汉军灭南越后,设置了日南郡和朱崖郡等。其中,有些郡县与内地的郡县治理存在差异,即“以其故俗治,毋赋税”,(71)《史记》卷三十《平准书》,第1440页。在有些地区还保留了边疆部族原有的统治体系。二是设置特殊的专职管理机构,主要有属国都尉、护羌都尉、乌桓都尉、西域都护以及候望制度等。如《论都赋》:“并域属国,一郡领方。立侯隅北,建护西羌。”③扬雄《解嘲》:“东南一尉,西北一侯。”①据《后汉书·杜笃传》李贤等注:“并西域,以属国都尉主之,以敦煌一郡部领西方也。……置护羌校尉,以主西羌。”(72)《后汉书》卷八十上《杜笃传》,第2602页。匈奴浑邪王降汉后,“置五属国以处之”(73)《汉书》卷六《武帝纪》,第176页。。次年,置属国都尉,主管属国事务。武帝元鼎六年(公元前111年),汉军平定西羌反叛,置护羌校尉,持节统领西羌。两汉边防还设有候望制度,侯是边塞上的防守官员,有侯、障侯、塞侯之称,赋文言“立侯隅北”,来监视和防范敌人。三是羁縻统治。如对西南少数民族部落、匈奴等实行羁縻政策。

(三)推行礼乐教化

在赋家看来,“中国”有“冠带之伦,咸获嘉祉,靡有阙遗矣”,而边疆的部族、属国及外域国家“舟舆不通,人迹罕至,政教未加,流风犹微。内之则犯义侵礼于边境,外之则邪行横作,放弑其上。君臣易位,尊卑失序,父兄不辜,幼孤为奴,系累号泣。”(74)《史记》卷一一七《司马相如列传》,第3051页。地理位置偏陋,交通不便,未施教化,尊卑失序等是“四域”与“中国”的差距,故赋家极力宣扬礼仪教化的功用。

其一,主张“用夏变夷”。赋家认为以华夏为主体的文明比夷狄进步,主张宣扬儒家的礼乐文化来同化和改造夷狄所谓落后的习俗和文明,使他们向先进文明过渡,进而认同大一统的中央政权。如扬雄《解嘲》:“徽以纠墨,制以质鈇,散以礼乐,风以《诗》《书》”,①除了法制地约束外,必须用儒家经典《诗经》《尚书》等教化边远地区的人们。其二,认同“王者无外”。这种观念是在肯定和维护大一统中央集权统治的前提下,主张消除各民族的畛域,各民族在大一统政权的统治下融合和进步。如《上林赋》:“四海之内,靡不受获。于斯之时,天下大说。乡风而德,随流而化,芔然兴道而迁义,刑错而不用”,(75)司马相如著,金国永校注:《司马相如集校注》,第86页。天子实行德政,普天之下都能享受君王的恩泽,遵从君王地教化。又《东京赋》:“天子有道,守在海外”,(76)张衡著,张震泽校注:《张衡诗文集校注》,第100、116、152页。只要天子能任贤授能,则会政治清明,皇恩自会远及四方,可巡守四海之外。其三,宣扬“藩国奉聘,要荒来质”。①这种观念展现了大国的自信,来源于汉王朝与周边部族、属国以及外国交往中的明显优势。如扬雄《羽猎赋》:“仁声惠于北狄,武义动于南邻。是以旃裘之王,胡貉之长,移珍来享,抗手称臣。”(77)扬雄著,张震泽校注:《扬雄集校注》,第109、21、28页。又张衡《东京赋》“重舌之人九译,佥稽首而来王。”①写周边部族、属国等的朝贡,宣扬中央王朝的声威,也是为了维护大一统的王朝统治,实现边疆的安宁。当然,不可否认,帝王的好大喜功,对华夏中国的绝对尊崇和对夷狄的绝对漠视甚至鄙夷,“如此全世界二分并以华夏独尊的地理观念在随后的千年岁月中一直统治着中国人的头脑”,(78)唐晓峰:《从混沌到秩序:中国上古地理思想史述论》,北京:中华书局,2010年,第191页。也带来了一些负面的影响。

汉王朝在边疆地区推行礼乐教化取得了有益成果。以汉赋对西南地区蜀郡的书写为例。汉初,蜀地“辟陋有蛮夷风”,(79)《汉书》卷八九《循吏传》,第3625页。文化发展滞后。武帝时期,蜀地的教育文化获得了极大的发展,在于“文翁倡其教,相如为之师”。(80)《汉书》卷二八下《地理志》,第1645页。文翁出任蜀郡太守期间,大力兴学,奠定了蜀地向学的风气。同时,司马相如以辞赋显达,又以天子使者的身份返蜀理政,使其成为蜀地人们效法的榜样,带动了蜀地文化的大发展。至扬雄作《蜀都赋》,蜀郡在汉王朝的统治下已有几十年了,其经济和文化等各方面都有了极大地发展。城市建筑,“尔乃其都门二九,四百余闾。两江珥其市,九桥带其流”;②手工业工艺高超,且规模巨大,“雕镂釦器,百伎千工”,②市场繁华,商贸往来不绝;宴饮时的音乐除本地音乐外,还有中原雅乐《户》《夏》以及古琴曲《阳春》等。《汉书·地理志》载,继相如之后,“王褒、严遵、扬雄之徒,文章冠天下”,⑤可见,蜀地的教育和文化已经获得了极大的发展。

需要强调的是,在“中国”对“四域”的文化整合过程中,中原王朝也主动接受或受到周边部族、属国及异域的影响,主要表现在对其乐舞、杂技、百戏和物产等的接受。如《上林赋》写天子游猎之玩乐,宴会之上,有西域的杂技和乐舞“俳优侏儒,狄鞮之倡”。(81)司马相如著,金国永校注:《司马相如集校注》,第76页。再如《西京赋》所写的“鱼龙曼延”幻戏,是“西域幻术与本土杂技相结合的艺术形式。”(82)郗文倩:《张衡〈西京赋〉“鱼龙曼延”发覆——兼论佛教幻术的东传及其艺术表现》,《文学遗产》2012年第6期,第15页。“鱼龙幻化”应是张骞通西域之后,“安息国所献‘黎轩善眩人’之手”。(83)黎国韬:《“鱼龙幻化”新考及其戏剧史意义发微》,《文学遗产》2017年第4期,第132-150页。此外,汉赋中还经常铺写异域的“师子”“鸵鸟”“蒲桃”和“迷迭”等动植物,是汉人对新事物的好奇和接受。

四、“润色鸿业”与天下秩序的构建

“体国经野”的汉赋,铺写了汉帝国疆域的辽阔、都城的繁华、苑囿的富丽、游猎的盛大以及物类的繁盛等,无不彰显帝国的强大、中国的尊崇以及帝王的功业等。其中,对“中国”和疆域的书写,是汉王朝在大一统的进程中,“润色鸿业”的时代需求,以及构建以汉王朝为中心的天下秩序的展现。

(一)“润色鸿业”的时代需求

“中国”及王朝中心区域长安、洛阳的繁盛,两汉疆域极大扩展时期边疆的“四至八达”以及“中国”对“四域”地治理,都是汉人心中引以自豪的盛事和荣耀,需要予以颂扬。这种颂扬帝国强盛与帝王功德的动因,是“润色鸿业”的时代需求。首先,基于国家实力地增强。经过汉初的稳步发展,至武宣之时,汉王朝的疆域达到了极盛,且在与周边部族、属国以及外域国家的战争与交往中,获得了明显的优势,声威远播。王充云“盛主德盛功立,若(莫)不褒颂纪载,奚得传驰流去无疆乎”,(84)王充:《论衡》卷二十《须颂篇》,上海:上海人民出版社,1974年,第309页。汉王朝的强盛、大汉的声威以及帝王的功业都需要颂扬,也成为赋颂的重要内容。其次,“颂述功德”的政治导向。《汉书·武帝纪》云汉初百废待兴,文帝和景帝务在发展经济,至武帝时期“卓然罢黜百家,表彰《六经》。……号令文章,焕然可述。”(85)《汉书》卷六《武帝纪》,第212页。加之帝王对辞赋的好尚,使“润色鸿业”成为汉赋铺写的重要内容。同时,赋家对“中国”和“四域”的铺写造就了汉赋的“体国经野,义尚光大”。

(二)构建以汉王朝为中心的天下秩序

“汉为天下宗,操杀生之柄,以制海内之命,危者望安,乱者卬治”,(86)《汉书》卷六四上《严助传》,第2787页。这是武帝处理边疆动乱的主张,是武帝“大一统”思想的重要内容,其本质就是构建以汉王朝为中心的天下秩序。这种观念也贯穿于汉赋“体国经野”的书写中。首先,在地域空间秩序中,重点铺陈和夸饰了天下的中心区域:长安和洛阳,强调了二者在不同时期的天下“中心”地位,并通过“象天设都”的都城布局来彰显天子的尊崇。虽然汉代已凿通西域,汉人在地理视野和认知上有了极大地发展,人们知道大汉之外,还有更大的“天下”,但是汉人仍坚信与维护“中国”的天下中心地位。其次,在文化认知和观念世界中,尊崇华夏文化区或华夏文化群体,与夷狄形成二元对立的观念秩序。在这个观念秩序中,“夏”“诸夏”“区夏”“华夏”等与“四裔”对立,在赋家看来,二者最大的差异是文化的差距,且华夏文化区的文明明显高于夷狄所在的区域,极力主张向其推行礼乐教化,使其认同大一统的中央王朝。再者,宣扬帝国的声威和“藩国奉聘,要荒来质”(87)张衡著,张震泽校注:《张衡诗文集校注》,第116页。的盛况。这种大国的自信,来源于汉王朝与周边部族、属国以及外域国家交往中的明显优势,尤其是军事胜利获得的信心,以期建立汉王朝统领的天下秩序。

在汉王朝大一统的进程中,赋家对“中国”及疆域地认识和书写,对疆域治理经验和方略的初步概括,是“润色鸿业”的时代需求,是对构建以汉王朝为中心的天下秩序这一方略及其内容地叙写。其目的在于维护王朝政权的大一统和尊崇华夏文明,表达了赋家的国家观念和国家认知,也展现了汉人强烈的民族自信和国家荣耀。