格雷马斯矩阵应用于文学叙事分析探究

李广仓

(中国人民公安大学 马克思主义学院, 北京 100038)

在文学批评界,格雷马斯矩阵被广泛应用于文学叙事分析,但从目前的应用情况来看,存在诸多不当之处,主要原因是对矩阵的理论构成、逻辑设定、意义赋值的理解出现偏差。本文从格雷马斯矩阵理论渊源出发,结合批评实践,对矩阵赋值方法进行梳理分析,以期格雷马斯矩阵能更规范地应用于文学批评。

一、格雷马斯符号矩阵的理论渊源与构建逻辑

符号矩阵是A.J.格雷马斯对结构主义叙事学的重要贡献。矩阵看似简单,却蕴涵着逻辑学、语言学、语义学、叙事学诸多理论知识。

(一)矩阵构建的逻辑

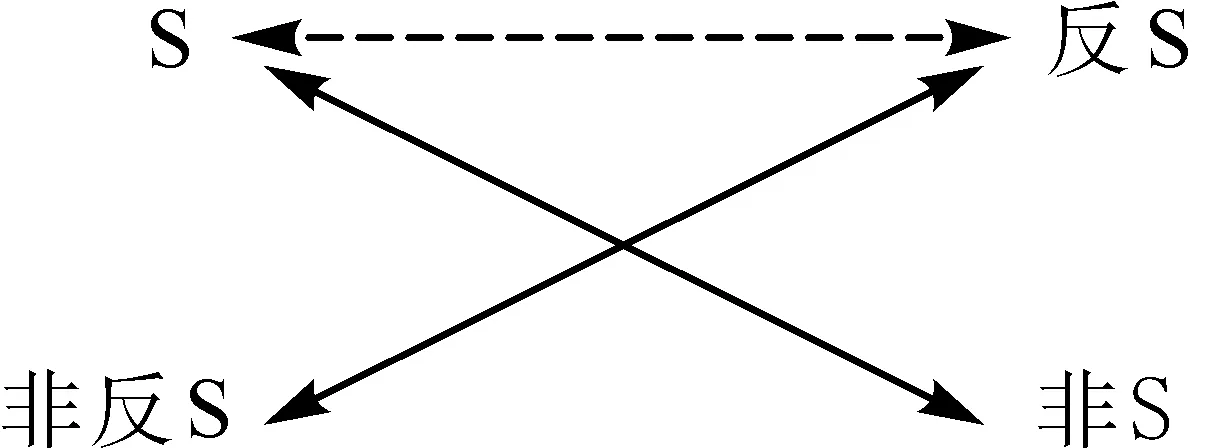

格雷马斯矩阵的原初构件是语义轴,要解释语义轴须从二项对立说起,而二项对立概念又与音位相关。所谓音位,“指的是一组共存的声音特征,语言使用这些特征来区分意义不同的词”(1)罗曼·雅柯布森:《雅柯布森文集》,钱军、王力译,长沙:湖南教育出版社,2001年,第157页。。就是说,一个词重要的地方不是语音本身,而是语音的差异,是差异使一个词与其他所有的词区分开来,因为语音差异正是意义的载体。差异意味着区分,而最基本的区分则是对立区分。根据声学原理,雅柯布森列举出多种区别性对立,如元音非元音、辅音非辅音、元音辅音、暂音久音等。“区别性特征之间的对立是真正的二项对立,就像逻辑学所定义的那样,也就是对立的一方必然暗示它的对立面”(2)罗曼·雅柯布森:《雅柯布森文集》,第182页。。格雷马斯总结说:“雅各布森所做的二十六个音位的搭配可以给出三百二十五种对立。”(3)A.J.格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,吴泓缈译,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年,第27页。因此,从音位学得出的二项对立概念,成为格雷马斯语义学的逻辑起点。既然音位的本质是“对立区分”,推而广之,一切由语言生成的意义表达,皆可表示为对立的两极:“两个项共一轴,意义在轴上衔接,我们建议称此轴为语义轴。”(4)A.J.格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,第25页。有了二项对立轴,矩阵的最初构件——语义轴形成,其基本逻辑是:若“先天”设定一个意义S,根据二项对立原则,S可由两个相反的义素构成。若用符号S1、S2代表,则可将其置于一条横轴上,表示为该语义轴可解读为:在没有任何语义投入基础上,根据二项对立原则,一个意义S可形式化地表达为S1和S2的区分对立。通过给S1和S2“赋值”,则可讨论语义的生成,如“白黑”、“大小”、“高低”等。仅凭孤立语义轴进行语义解读很难走得更远,因为语义轴属于二维结构。要想表达复杂的意义系统,还须构建“共时”、“历时”相结合的多维结构。

(二)多维符号矩阵的构建

(三)从语言模式看矩阵构建

不仅从逻辑学视角可以解释矩阵的构成,从索绪尔的语言模式也可理解其构成逻辑。索绪尔曾用某一个词的变化来说明语言的结构特性(8)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,北京:商务印书馆,2001年,第123页。:

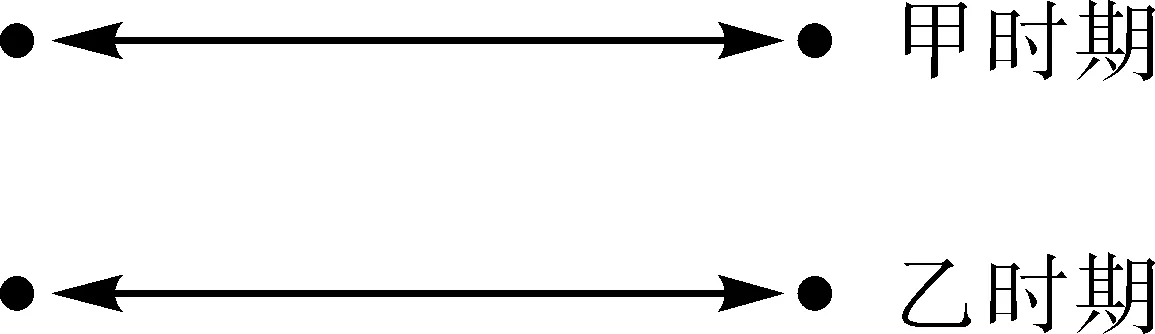

(图1)

(图2)

图1、图2中的黑点代表某一个词的发展演变过程,是这个词某一个时期被人认识的“规则”。若该词在语言系统中从甲时期到乙时期,其单复数没有变化,那么,两条轴线无论发生何种“位移”,也不存在“历时性”变化(图1),故甲、乙两轴等同。若某个词从甲时期到乙时期发生了单复数形式上的改变,则纵轴“历时性”变化出现,乙轴就变得与甲轴既关联又“区别性对立”(图2)。其实,莱维-斯特劳斯神话的“二维、三维或更多维数的矩阵”(9)莱维-斯特劳斯:《结构人类学》第2卷,俞宣孟等译,上海:上海译文出版社,1999年,第152页。中神话的每一个“变种”,也都可理解为从甲轴到乙轴的既区别又关联的“结构”变化。尽管索绪尔语言学构成的“矩阵”并非格雷马斯的矩阵,但格雷马斯将两条语义轴联立的做法,与索绪尔语言结构模式存在某些相似性。

(四)从皮亚杰的“群”结构看矩阵构成

格雷马斯符号矩阵还与“皮亚杰群”相关。皮亚杰认为结构首先是由要素组成的“集合”。在相对封闭的“集合”内,各要素不但相互关联,同时还能逻辑运算(10)参见皮亚杰:《结构主义》,倪连生、王琳译,北京:商务印书馆,1996年,第12页。。到了格雷马斯这里,被称为语义场,不是数理逻辑运算,而是人类语言意义的形式化关联。若根据皮亚杰“群”集合理论来理解,单一语义轴上两个要素的“区别对立”乃是最基本的“群”结构。要想探究更多意义,就必须构建更大的“群”。比如“热”和“凉”在单一语义轴上构成区别性对立,但从“群”结构上讲,还有“温”和“冷”的存在。若把四个要素组成“群”,就会形成如下“赋值”矩阵:

(图3)

表面看,图3是“热冷温凉”四要素构成的“封闭”系统,其实不然。一个意义的基本结构,外在看是封闭的,其内部则由无数“子结构系统”支撑。由于各要素参与矩阵的途径是以语义轴形式出现,按索绪尔语言学理论,“语义轴”纵向历时移动轨迹决定了群集合的开放程度,纵向聚合语义轴越多“群”集合也就越大。据此推理,则格雷马斯经典的“四要素”矩阵就可变为“多维”矩阵。相对于热与凉,还有次热次凉、微热微凉的存在。它们可看作基本语义轴(热与凉)的历时性演变(纵聚合方向)。任意两语义轴间都可构成矩阵,且逻辑上的对立、矛盾、蕴含关系符合格雷马斯矩阵要求。只要纵轴上的“区别性对立”不消失,多维矩阵就可一直延伸。矩阵对角线延伸的极致,就是“矛盾项”的出现。图3中“热”的矛盾项“冷”的出现、“凉”的矛盾项“温”的出现,标志着矩阵的封闭。而矩阵内要素间的横向“区别性对立”、对角线矛盾关系(热冷、凉温)、纵向蕴涵关系(热→温、凉→冷)保持不变,符合格雷马斯矩阵构成逻辑。

就是说,如果一个语义轴先验地遵从二项对立存在,那么围绕该语义轴又“漂浮”着众多其他语义轴。各横向语义轴既区别性对立,又纵向历时聚合蕴涵,且表现为意义关联。违背这一逻辑,则可视为对格雷马斯矩阵的误读。

二、根据“符号矩阵”逻辑对“行动元模型”的讨论

在符号矩阵之前,格雷马斯已经构建出著名的“神话行动元的模型”。由于该模型采用“路线图”方式表示,因此逻辑性不如符号矩阵严密,导致该模型较难用于文本批评。通过“符号矩阵”与“神话行动元的模型”比对分析,或许能发现其中的原因。

(一)行动元模型的构成逻辑

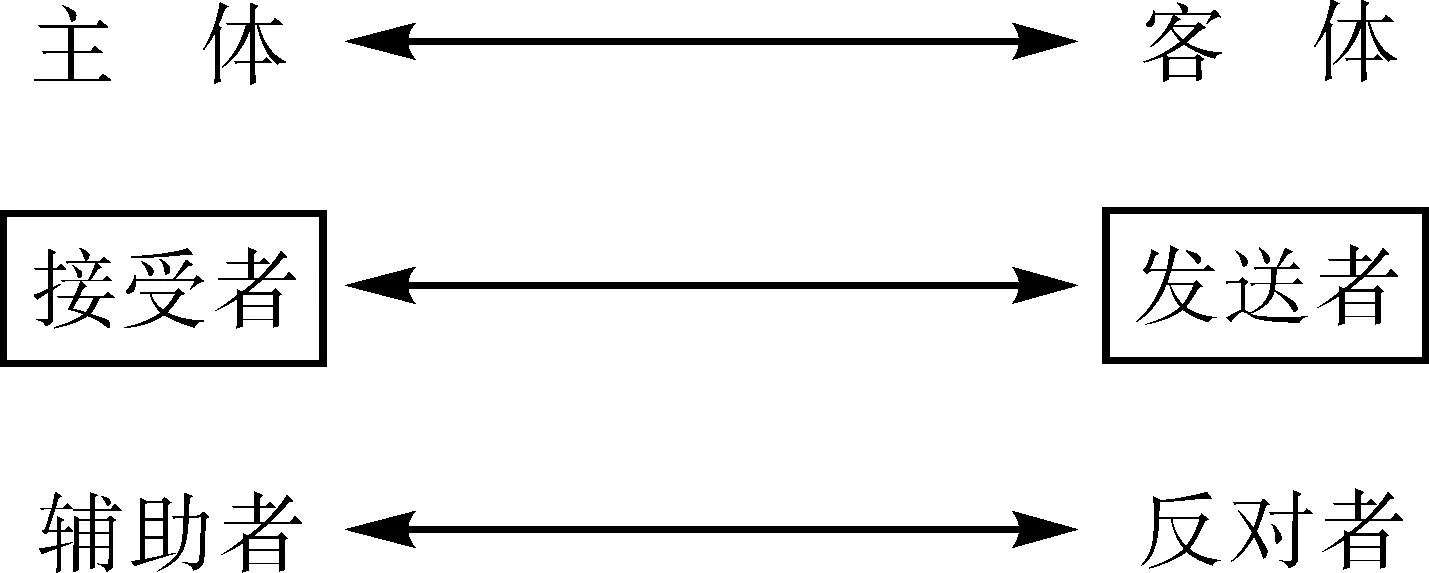

格雷马斯构建行动元模型之目的,是为了解释叙事文本的意义生成。其构建过程主要参照了两方面知识:一是法国语言学家泰聂耳、马丁内等人句法研究中的“行动元”概念,意指参与任何过程的人或作为谓语之主语的事物。行动元主要有施动者、受动者与受益者三种类型。格雷马斯继承了这一说法,认为“在整个语义世界中,述谓先验地预设了行动元的存在”(11)A.J.格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,第173页。。就是说,意义不能凭空产生,其背后必然有行动元施加的各种动力。二是俄国人普罗普的民间故事形态学。普罗普将俄国民间故事抽象概括为三十一种功能和七种角色(对头、赠与者、相助者、公主及其父王、派遣者、主人公、假冒主人公)(12)弗·雅·普罗普:《故事形态学》,贾放译,北京:中华书局,2006年,第24-58、73-74页。。七种角色与格雷马斯所理解的“行动元”相类似:在具体文本中表现为个性不同的具象角色,抽象出来就是“行动元”。糅合这两种理论,格雷马斯首先给出两对主行动元:主体客体、发送者接受者;同时又给出两个辅助元:辅助者反对者(13)参见A.J.格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,第189-190页。。格雷马斯将符号“”注解为“析分”(14)A.J.格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,第221页。,说明两两之间是“区分性”对立关系。

该模型知名度仅次于符号矩阵,被包括乔纳森·卡勒在内的批评家用于批评实践,但效果并不理想。原因在于模型中行动元之间逻辑关系不明晰,很难进行量化赋值。乔纳森·卡勒曾经对该模型展开讨论,探索其应用于小说批评的可能性,但“应用起来困难重重”(16)乔纳森·卡勒:《结构主义诗学》,盛宁译,北京:中国社会科学出版社,1991年,第345页。。在使用行动元模型分析小说《包法利夫人》、《艰难时世》时,卡勒并不能将小说复杂的人物关系对应镶嵌在模型中,因为实在找不出合适的人物分摊给六个行动元角色。问题出在哪里?参照符号矩阵逻辑不难发现,行动元模型中“发送者接受者”位置似乎出现了“颠倒”。指出这点非常重要,因为批评实践中的诸多失误皆源于此。

(二)运用符号矩阵构成逻辑对“行动元模型”进行微调

细究不难发现,行动元模型之所以逻辑不严、赋值不畅,原因在于“发送者接受者”的位置顺序似乎偏离了格雷马斯矩阵的自设逻辑。若对其进行微调,即把“神话行动元的模型”中“发送者接受者”的位置颠倒一下,改为“接受者发送者”(图4),则逻辑贯通,三对、六个行动元就能构成多维矩阵(图5)。这样,在纵聚合方向上,主体、接受者、辅助者是蕴涵关系;客体、发送者、反对者也是蕴涵关系;对角线构成矛盾关系。就是说,将“接受者”作为主体的蕴涵项,“发送者”作为客体的蕴涵项,三组行动元立刻构成“标准”的矩阵。照此理解,将“神话行动元的模型”中的“发送者和接受者”位置颠倒过来,就可形成模型的微调形状,即图6。

(图4)

(图5)

(图6) 调整后的模型

调整后的模型可作如下解读:客体作为主体欲望的对象,处于发送者与接受者之间。同时,主体欲望的实现必然关涉两种要素:辅助者与反对者。因此,叙事文本中,主体欲望的实现往往表现为接受者发送者的争斗、辅助者反对者的对立。辅助者帮助接受者,反对者帮助发送者,故活跃于文本表层的常常是四个“具象行动元”,它们之间的对立转换构成叙事文本的幻觉。微调后的行动元模型与符号矩阵一样逻辑贯通,可顺畅用于批评实践。

需要强调的是,这种调整并非是对格雷马斯“神话行动元的模型”的“颠覆”,可理解为是行动元模型的“逻辑变体”,一种更适合叙事文本批评的行动元模型。就是说,在“自然语言”表述时,可按习惯表述为“发送者接受者”,一旦进入形式化的模型,则需要“颠倒”过来。将“行动元模型”与“符号矩阵”关联考察,也许有人会提出质疑,认为两者是完全不同的领域,其实不然。在“意义的基本结构”(符号矩阵)构建完成之后,格雷马斯曾对“符号矩阵”进行专门的讨论,并给出这样的注释:“以上模型以前已作过介绍(格雷马斯,《结构语义学》),这次又作了一些小改动。”(19)A.J.格雷马斯:《论意义——符号学论文集》上册,第142页。若要说两者的不同,那就是“行动元模型”可理解为一种“经过赋值的意义结构”,用来解读有“行动元”参与的文本意义;而“符号矩阵”则是更加抽象、形式化的“意义的基本结构”。很明显,从微观语义学的“行动元模型”到宏观符号学的“逻辑矩阵”,格雷马斯在意义生成方面的思路一以贯之。尽管两者在意义描述层面上存在功能性差异,但在结构系统逻辑关联上应是一致的。

三、基于文学批评的格雷马斯矩阵赋值类型

将矩阵恰当运用到文学批评中,首先要解决矩阵“赋值”问题。所谓赋值,就是使处于“意义真空”状态的符号矩阵对象化,并能对其进行“元语言”解读,将“空无意义”的模型意义化。由于符号矩阵是根据人类思维模式(二项对立)与逻辑推理构建而成,因此适用于一切话语形式,既包括宏观文本(哲学、经济、法律等),也包括微观叙事文本(故事与小说)。从格雷马斯以及后人使用情况来看,矩阵赋值主要有以下几种类型:

(一)主题赋值

所谓主题赋值,指将文本主导符码与矩阵相结合阐释意义的结构化操作。其步骤为:首先找出能代表文本意义生成的主导符码(或典型意象);其次是将主导符码与符号矩阵匹配结合,构建深层叙事结构(共时);最后是对已取得赋值的深层叙事结构进行“元语言”解析。其目的是为了发现“历时性”表层话语阅读看不到的东西,从而在更高层面上达到对文本意义的深层理解。主题赋值的特点是从“大处”着眼,从文化语境或政治意识形态角度切入,解释表层叙事下隐藏的深层意义。比如,针对启蒙时代哲学思想体系构成的“大文本”,格雷马斯给出这样的主题赋值:主体是哲学家,客体是世界,发送者是上帝,接受者是人类,反对者是物质,辅助者是精神(20)A.J.格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,第258页。。若用多维符号矩阵则可表示为:

(图7)

图7是根据微调后的行动元模型(图6)赋值而成,凭借这一微调模型,可较好地解释启蒙时代哲人求知“欲望”的“求知剧”(格雷马斯语)(21)A.J.格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,第258页。的叙事逻辑:横向三个语义轴是等级区分关系,纵向轴三类行动元是蕴涵关系,各对角线是矛盾关系。[哲学家;人类;精神]VS[世界;上帝;物质],精神是哲学家和人类的辅助元,物质则是世界和上帝的辅助元。上帝支配物质世界,哲学家支配人类精神世界。这就是启蒙哲学知识体系的深层叙事语法,启蒙时代主体性哲学的“求知”主题通过矩阵“共时”表达出来。

与启蒙“哲学求知剧”大文本相比,文学文本更适合主题赋值。弗·詹姆逊对巴尔扎克小说《老姑娘》的分析给出了样板。在詹姆逊看来,把小说放置于巴尔扎克所处的时代和他的“政治无意识”认知视域中,才能解开小说表层话语背后的意识形态意蕴。通过找寻主导叙事符码,詹姆逊给出了一个主题赋值矩阵(22)弗雷德里克·詹姆逊:《政治无意识——作为社会象征行为的叙事》,王逢振、陈永国译,北京:中国社会科学出版社,1999年,第153页。。在矩阵中,尽管旧贵族有传统文化相“辅助”,依然败下阵来,因为其“辅助元”是时过境迁的“摆设”,是“被动文化”的代表;而资产阶级作为辅助元则充满“行动”活力。通过该赋值矩阵,阐明《老姑娘》并非一出简单的婚姻滑稽剧,而是表达贵族与资产阶级意识形态对立的小说。

(二)角色赋值

所谓角色赋值,是将文本复杂的人物关系提炼、简化,根据主次关系分类带入矩阵,使原本“历时性”出现的人物“共时性”表现出来的赋值方法。

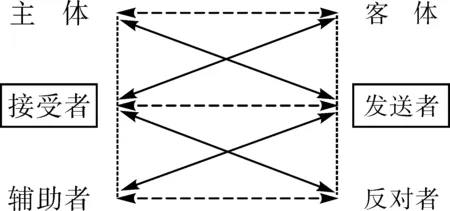

角色赋值特别适用人物关系相对简单的民间故事,而对于复杂的小说文本则需实施多环节的结构分析。还拿《老姑娘》作例,老骑士瓦卢瓦、投机商布斯基耶、偏执小青年阿塔纳兹,三人共同追求科尔蒙小姐,最终商人布斯基耶抱得美人归。显然三个竞争对手间是对立关系,可怎样对立成了难题。相较而言,瓦卢瓦是故事刻意描绘的中心人物,也是商人布斯基耶的主要竞争对手,两者的中心对立不可动摇。阿塔纳兹在矩阵中的位置表面看不好确定,但细究情节不难看出,阿塔纳兹竟然是瓦卢瓦的蕴涵项(辅助元)。原因是阿塔纳兹的母亲为了实现儿子阿塔纳兹的愿望,与瓦卢瓦联手,利用女工苏珊来对付布斯基耶。阿塔纳兹与母亲的出现,对于维持文本力量平衡起了很大作用。加之他们同属贵族文化阵营,因此阿塔纳兹可看作老骑士的“影子”。深度参与故事的科尔蒙小姐,从文化传统上看也是老骑士的蕴涵项,如此构成“初始阶段”角色矩阵,即图8。

从图8可知,瓦卢瓦蕴涵轴上辅助元众多(女工苏珊、阿塔纳兹和他的母亲、科尔蒙小姐),而布斯基耶纵向蕴涵轴上没有辅助元,他凭一己之力支撑文本另一极,达到叙事平衡。文本要走向终结,还需布斯基耶下面蕴涵项发生变化。随着科尔蒙小姐虚拟的贵族爱情梦破灭,她出人意料地选择了商人布斯基耶,角色矩阵完成最终转换,即图9。

(图8)

(图9)

以詹姆逊的政治无意识视角解析,图9科尔蒙小姐的“移位”是必然的。她虽是次要人物,却是小说的主导符码,文本中一切“欲望”都与她有关。与其说她在精神文化上倾心贵族,不如说她在生活习惯上更离不开金钱。因此在作家的政治无意识中,她就是资产阶级金钱欲望的象征代码,“移位”布斯基耶阵营,是其无意识的必然选择。就是说,角色矩阵“客观”呈现了小说蕴涵的意识形态,这一结论与詹姆逊的主题赋值分析并行不悖。

(三)混合赋值

混合赋值指同一矩阵中不同类型代码的混合使用,源于莱维-斯特劳斯神话分析中的二项对立转换逻辑。莱维-斯特劳斯认为神话是由众多二项对立构成的“超级矩阵”,解读神话不但要看对立符码的表面意义,同时还要看其转换后的生成意义,这样才能把握神话“千变万化”背后的“恒定”结构,从而读懂神话。格雷马斯根据莱维-斯特劳斯的神话转换公式,创制了一个更为简化的表达式:A非A≈B非B(符号“≈”表示“相关关系”)(23)A.J.格雷马斯:《论意义——符号学论文集》上册,第118页。。例如,通过给该公式赋值,神话故事中的“软帮鞋”和“野草”的对立,可转换为“文化客体”与“自然客体”的对立,用公式可表示为:软帮鞋野草≈文化客体自然客体。软帮鞋和野草的“对立”令人费解,但在结构意义关联中却能成立。

混合赋值适用于情节简单但含义玄远的故事文本。杰姆逊(詹姆逊)在分析蒲松龄短篇小说《鸲鹆》时,根据表层叙事找出鸟、养鸟人和王三个角色。八哥鸟是养鸟人的辅助元,但王的辅助元“缺席”。还应该有第四个角色才能完成矩阵赋值。根据情节,帮助“王”实现欲望的是“金钱”,因此“金钱”就成为第四代码,充当王的辅助元(24)参见杰姆逊:《后现代主义与文化理论》,第121-122页。。以《西游记》为例,在孙悟空“仙佛”政治无意识未形成之前,一直存在着桀骜不驯的孙悟空与肉体凡胎唐三藏之间的“潜对立”,孙悟空仰仗金箍棒,而唐三藏则拥有法宝“紧箍咒”。师徒间的对立表现为法器的辅助元对立。在神话故事中,动物、金钱、宝物、魔法等,皆可代替行动元成为“混合”赋值项,若用格雷马斯的转换公式可表示为:

以上“赋值”公式皆可转换为格雷马斯矩阵,且符合矩阵逻辑。而一旦转换,也就必然形成“混合”赋值。混合赋值看似不合理,但并不违背格雷马斯矩阵逻辑,而且还能较好地解读神话与民间故事等类文本,通过意义转换发现简单文本背后的深层意义。

四、格雷马斯矩阵在批评实践中存在的问题

作为一种辅助工具,格雷马斯矩阵在中国文学批评界获得了较高的认同。但在具体批评实践中,由于对矩阵构建逻辑认识不清,导致使用过程中出现诸多问题,主要表现在以下两个方面。

(一)矩阵对角线语义轴两极对立不是矛盾关系

格雷马斯矩阵遵循严密的逻辑,若横向语义轴构成反义与区分对立关系,则矩阵的“对角线”必须是“相同项”构成的矛盾关系:若一个项为“S”,则另一个项必然为“非S”。也可以说,格雷马斯矩阵是由两个矛盾对立的语义轴交叉构成的。惟其如此,纵聚合方向才能构成蕴涵关系。在当代批评实践中,违反此逻辑关系的例子很多,我们可以图10、图11来加以说明。

(图10) 错误

(图11) 正确

若矩阵逻辑出现失误,对赋值矩阵展开的“元语言”解读必然陷入混乱。有人用矩阵分析莫言小说《红高粱》,由于采用错误矩阵赋值,导致“我爸爸”和“我”成为“日军”的蕴涵项(25)范琳、周敏:《格雷马斯矩阵中的“我爷爷”》,《名作欣赏》2014年第2期。。

(二)对角线语义轴构成矛盾关系,但两者之间逻辑关联不紧密

两条对角线的逻辑关系是格雷马斯矩阵构成中心逻辑,它不但要求交叉语义轴两极对立是“相同项”矛盾,同时还要求交叉语义轴必须有意义关联。需要指出的是,若两交叉轴不是“相同项”矛盾,一般都被理解为一种已被赋值的矩阵,而不是符号矩阵本身。

在当代批评理论中,有学者认为可以存在两条“对角线语义轴”不关联的矩阵。比如,可将“黑非黑”、“方非方”两个语义轴交叉关联,并把这种“对角线之间语义不关联(或关联不紧密)”构建的矩阵称为“O型语义方阵”(26)黄卫星:《叙事理论中的“语义方阵”新探——兼论学术界对“语义方阵”的误用》,《江西社会科学》2008年第11期。。

关于“O型语义方阵”,该学者给出的解释是:在X型语义方阵(标准矩阵)之外,还存在着一种“O型语义方阵”,它强调语义间的综合,对角关系可以是“矛盾关系”,也可是“反对关系”;例如,由ABCD四个项构成的矩阵,其四边的“结合”都具有“相容性”。以此为标准,该学者认定詹姆逊对《鸲鹆》的分析不正确,而对康拉德小说《吉姆爷》的分析没有问题。

该学者还举证说“O型语义方阵”是格雷马斯在“真实性状态模型”中提出的。在格雷马斯《论意义》(下册)中,被用来举例的“真实性状态模型”(真相非真相、表象非表象),其逻辑构成是标准的对角线同项矛盾,且交叉轴语义关系密切(27)A.J.格雷马斯:《论意义——符号学论文集》(下册),第53页。。误解可能出在对矩阵的模态赋值的理解上。格雷马斯为了解释客体(O)在矩阵之间的历时性流通,曾用交叉语义轴构建一个“交换结构”矩阵,用以解释“一连串价值客体的转让”的两条路径(28)A.J.格雷马斯:《论意义——符号学论文集》(上册),第186页。。该矩阵符合交叉语义轴同项矛盾关系。由于d1等于发讯者,d2等于收讯者,故两轴之间关联密切。且被同一个预设联系在一起,所以是同形的”(29)A.J.格雷马斯:《论意义——符号学论文集》(上册),第186页。,故也是“同形”关系。格雷马斯以普罗普俄国童话作例,说明故事构成过程:

由此可见,格雷马斯的所谓客体在矩阵中的流转,并非仅仅停留在符号间的“相容”方面,还表现为“行动元”间的“争斗”历程。无论“赋值矩阵”处于何种意义状态,矩阵的逻辑依然没变,因为它是故事的深层“叙事语法”,在结构思维中是不变的,改变的只是“角色”的身份(从辅助元变为反对元)。“没被认出或未得到公认的英雄,装好人、后来暴露受罚的坏蛋,二者的斗法构成了奇特的‘假面戏法’,是叙述想象世界的主线之一”(30)A.J.格雷马斯:《论意义——符号学论文集》(下册),第53-54页。,而角色的改变带来的只是叙事的“幻觉”。就是说,一个叙事文本,无论辅助元怎样“移位”,矩阵逻辑并不改变。

再回到杰姆逊的矩阵分析,无论是《鸲鹆》还是《吉姆爷》,杰姆逊的矩阵分析使用的都是标准的符号矩阵。而两者的不同在于《鸲鹆》使用混合赋值,《吉姆爷》则使用人物赋值。在分析《鸲鹆》时,给出的“赋值矩阵”旨在解释小说的四个主叙事代码(养鸟人、王、鸟、金钱)间的意义关系。鸟作为客体,其流转路径为:(1)鸟假装背叛主人,作为交换物,成为其对立项“金钱”的“所有物”;“金钱”作为王的蕴涵项,把鸟交给王。这是鸟的第一次“移位”。(2)鸟继续欺骗王,采用逃离方式,重归养鸟人的蕴涵项,把自己还给主人。这是鸟的第二次”移位“。鸟宁愿跟着主人自由流浪,也不愿被关进王府的笼子,代表着民间官府、自由不自由之间的意义对立。可见,杰姆逊在矩阵分析过程中,讨论的是各要素的“结合”如何“历时性”地产生意义,并非不相干要素间的意义“相加”或“相容”。

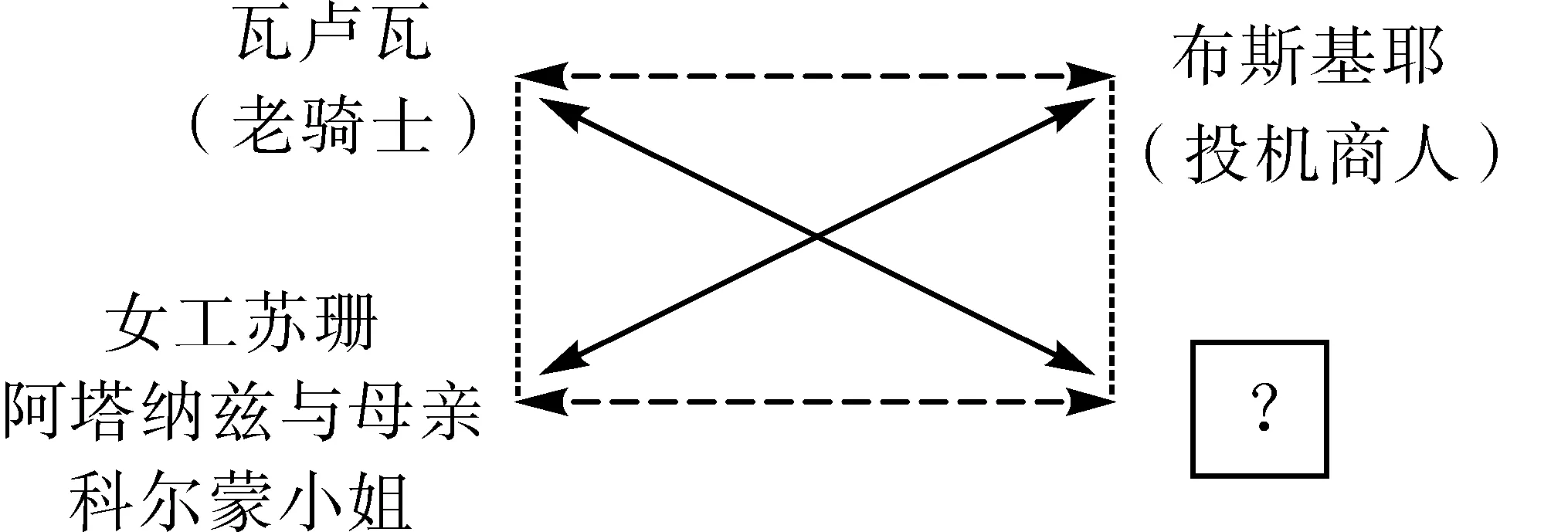

再看对《吉姆爷》的分析(31)参见杰姆逊:《后现代主义与文化理论》,第144-145页。,其难点是横向语义轴上“行动价值”间的关系到底是对立还是“相容”。在杰姆逊看来,两者是对立关系。一旦确立了其间的对立关系,其他要素间的意义也就容易确定了。从特定文化语境看,是人的行动创造了价值,行动与价值似乎是蕴涵关系。但从小说内容看,吉姆(非后来的吉姆爷)的行动与价值是冲突关系:“在什么样的行动形式中含有价值?而书中给出的答案并不是在吉姆这个书中人物身上。”(32)杰姆逊:《后现代主义与文化理论》,第145页。这样看,“非价值非行动”轴代表的意义,也是对立关系。若将杰姆逊的赋值矩阵改写为标准矩阵(图12),各要素间不存在表意的“相加相容”,而是矩阵各要素(行动元)间的逻辑关联。

(图12)

吉姆想通过“行动”成为英雄,但由于没有“宗教般”虔诚的“信仰”,每次都在关键时刻因“犯错”而成为失败者,故在上横轴中,吉姆和朝香客是对立关系。原因在于朝香客在“超我”维度上实现了“信仰的永恒价值”,而吉姆还处在“自我”道德的想象性构建阶段,这导致他总在关键时刻践行“本我”行动。在下横轴中,冒险家与座椅上的人也是对立关系,原因是两者人生态度不同:冒险家追求冒险,喜欢密谋错综复杂的计划,过高强调“本我”,而座椅上的人则信仰安逸的生活,为了安逸甚至愿意给魔鬼干活,因此失去“自我”。在纵向蕴涵轴中,冒险家的“本我”冲动和吉姆的“自我”行动相似,故在逻辑上是蕴涵关系;另一纵轴中,朝香客因宗教信仰而失去“自我”,座椅上的人因追求安逸生活失去“自我”,故两者逻辑上也是蕴涵关系。

综上,杰姆逊对《鸲鹆》、《吉姆爷》的分析皆正确,且符合矩阵构成逻辑。这说明至少在文学批评领域,不存在对角线交叉语义轴不关联、各要素可任意相加的“O型矩阵”。

五、结语

格雷马斯矩阵从一般语义研究到相对成熟的文学批评辅助工具,经历了一个不断探索的过程,凝结着众多批评家的智慧。格雷马斯运用二项对立思维模式,从最小的词语语义分析,到复杂的话语层面意义描述,最终发现“行动元与述谓的结合”才是形成语义信息中心要素和话语意义生成的原动力。“功能述谓在意义组织中引进了动态向度,使微观语义世界显得像是一个一连串的变化,不停地影响和改变着行动元”(33)A.J.格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,第174页。。在此理念指导下,格雷马斯构建出“神话行动元的模型”,用于解释神话、民间故事等文本的意义。为了使其更加“形式化”,又构建出“位于深层而且具有语义—逻辑学特征的意指的结构的组织形式”(34)尤瑟夫·库尔泰:《叙述与话语符号学》,怀宇译,天津:天津社会科学院出版社,2001年,第38页。,即符号矩阵。

从文本分析角度看,无论是格雷马斯对法国心理小说家乔治·贝纳诺斯作品中“生”与“死”语义世界的分析(35)参见A.J.格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,第368页。,还是格雷马斯的学生尤瑟夫·库尔泰对欧洲流传甚广的民间故事《灰姑娘》的符号学解读(36)参见尤瑟夫·库尔泰:《叙述与话语符号学》,第123-167页。,基本囿于语义分析描述范畴,突出意义生成过程中的形式化“算法”研究,与文学批评领域内的文本分析相距较远。英国人特伦斯·霍克斯是较早认识到格雷马斯语义学方法之于文学分析潜在价值的理论家之一,他将行动元模型理解为一切叙事文本的深层结构与叙事语法,指出“格雷马斯所追求的目标不在于对个别文学作品做出解释,而在于阐明生成这些作品的语法本质”(37)特伦斯·霍克斯:《结构主义与符号学》,瞿铁鹏译,上海:上海译文出版社,1987年,第90页。。尽管对格雷马斯语义学理论有着高度评价,但霍克斯所起的作用,也只能定位于充分认定行动元模型、符号矩阵对于文学文本分析的潜在价值方面。真正将格雷马斯矩阵引入文学批评领域的两个重要人物是乔纳森·卡勒与弗·詹姆逊。特别是詹姆逊的创造性发挥,使符号矩阵真正融入文学文本批评。

尽管各家对格雷马斯叙事矩阵的实操应用存在差别,但以下三方面值得注意:

其一是必须从整体逻辑着眼,而不是仅仅从局部功能描述出发,理解格雷马斯叙事逻辑。惟其如此,方能正确使用行动元模型与符号矩阵,遵守格雷马斯叙事符号学的基本逻辑。运用行动元模型分析故事文本,无论使用何种“元语言”解读、“角色赋值”如何变化、价值客体怎样“转让流通”,意义生成的深层叙事逻辑不能改变,即主体、接受者、辅助者是先设蕴涵关系,客体、发送者、反对者也是先设蕴涵关系。对于符号矩阵,横组合轴上的区分对立关系、交叉轴上的矛盾关系、纵聚合轴的蕴涵关系,必须清晰明了,否则就会因逻辑混乱而误入歧途,曲解符号间的意义生成关系。

其二是根据批评对象,构建出较为恰当的“赋值”矩阵。这是符号矩阵应用于文学文本分析第二个关键步骤。对于符号矩阵,运用主题赋值、角色赋值、混合赋值三种方法,大致可以涵盖文学文本基本类型,实现符号矩阵与文本主题、人物、主导叙事符码的有效“对接”。在符号矩阵赋值过程中,四个符码,两两之间关系紧密(反义、矛盾、蕴涵),构成一个严密的意义生成系统。特别是在叙事文本中,矩阵下横轴中的两个辅助元,常常随着情节的展开而发生“移位”,制造故事的幻觉,调节文本内各方力量的平衡,控制文本的展开与封闭。

其三是对赋值矩阵(对象语言)实施元语言(社会学、文化学、心理学等)解读。这是格雷马斯矩阵应用于文学叙事分析最关键的环节。在文学批评领域,既能娴熟地运用符号矩阵发现作品的深层叙事结构,又能恰当赋值,并且还能使用多重元语言对赋值矩阵进行有效阐释的,当推美国批评家弗·詹姆逊。在詹姆逊看来,结构主义叙事形式分析的积极意义,并不仅仅在于找寻文本的深层叙事结构、发现文本的构成秘密,而是在于发掘文本独特的“构成形式”、深层叙事逻辑对宏观文学批评阐释所起的辅助作用。因此,在詹姆逊马克思主义阐释学批评视域中,格雷马斯叙事矩阵就理所当然地作为一种值得信赖的辅助分析工具,成为文化阐释批评的“内核”与起点。詹姆逊借助作品的叙事结构、形式系统,左右逢源地使用多种元语言,有效阐释作品形式背后潜藏的复杂的社会意识形态,形成由点及面、由内而外、逐层阐释的批评模式,并最终在“符号系统的最后参照物”(38)弗雷德里克·詹姆逊:《语言的牢笼》,钱佼汝译,南昌:百花洲文艺出版社,1997年,第90页。诸如政治意识形态、文化历史语境上全面解释文学作品。可以说,詹姆逊是将符号矩阵引入文学批评领域最为成功的批评家。

总之,使用符号矩阵进行叙事批评并非为了“投巧”,而是一种结构、逻辑思维指导下文本意义的有效阐释,其成功的关键是对矩阵逻辑的精准把握。只要按照矩阵理论正确赋值,就能得到文本的深层叙事结构。有了深层结构的支撑,再进行从内到外、从共时到历时的元语言阐释,就可发现其他批评方法看不见的东西,使文学批评变为一种有“根”的批评。