画 鸟

我将铅笔并辅用彩色铅笔塑造着鸟的形态,为什么得用彩色铅笔辅助?因为鸟的羽翼及羽毛都具有鲜艳的颜色,并且,一组组的羽翼贴伏在形体之上,如同纹饰般,时常会干扰对形体的判断。所以,用上彩色铅笔,可将头部或腹部的颜色区分开来,但又统一在同一的形态中。于是,羽翼尽管在伸展过程加上透视关系,有种迷惑视觉般的零乱 却可不受干扰找出其中的秩序。

人类多年来羡慕鸟类的飞翔,而鸟类为了飞翔,得付出很大的代价。鸟类的体温得达40摄氏度以上,它的心脏得比哺乳类动物大一倍,除了胸部肌肉,其余部分得萎缩,变成极小的粒状组织,所以,鸟类排出白色结晶状的尿酸,而不是液体状的尿液,从而免除了膀胱带来的负担。通俗的讲,鸟类的大小便为了节省成本仅一个通道,不似哺乳类“雨污分流”两个管道系统。

我在刻画鸟的头部,它的绒毛几乎覆盖了除眼与喙的部分,绒毛的茂密如同植被一般,支撑它的是地形地貌;也会迷惑辨别绒毛之下的形态;同样,鸟的头部是由它的体积带球状所组成,球状在变换中产生各种透视关系,使形态变得生动多姿,然而眼部与喙有着确切的形块,也有特别的颜色与形状,不自觉地吸引着我们的注意力,所以,得保持一份高度警惕,它与整体的球形有着不可分割的关联。它们的联结,让貌似球形,恰形成缓坡般的起伏,这种起伏让绒毛的表象变得意味深长。

所以,我在画鸟时,不先确定喙与眼的部位,而是小心翼翼地分辨它周围的地形变化与坡度起伏。

看到园中急速飞过,准确的落在一根树枝的雀鸟,能如此莽撞却能精确无误抵达目的地,不禁有些好奇。查阅资料,方知鸟类具有高度敏锐的视觉,能够看到人眼所看不到的各种细节;据说,我们人类仅具备三种色彩接收器,就是常识的三原色,而雀类却有一种额外的色彩接收器,用于探查紫外光,所以对它们而言是四原色。真不知在鸟类眼中的世界不知是何种感观世界。同样,鸟类抛弃了牙齿,换来单薄如纸的喙部和强大的砂囊……

当我在描绘鸟的喙部与眼部,想起此类与画并无关系的知识,仿佛可以将注意力得以集中一些。

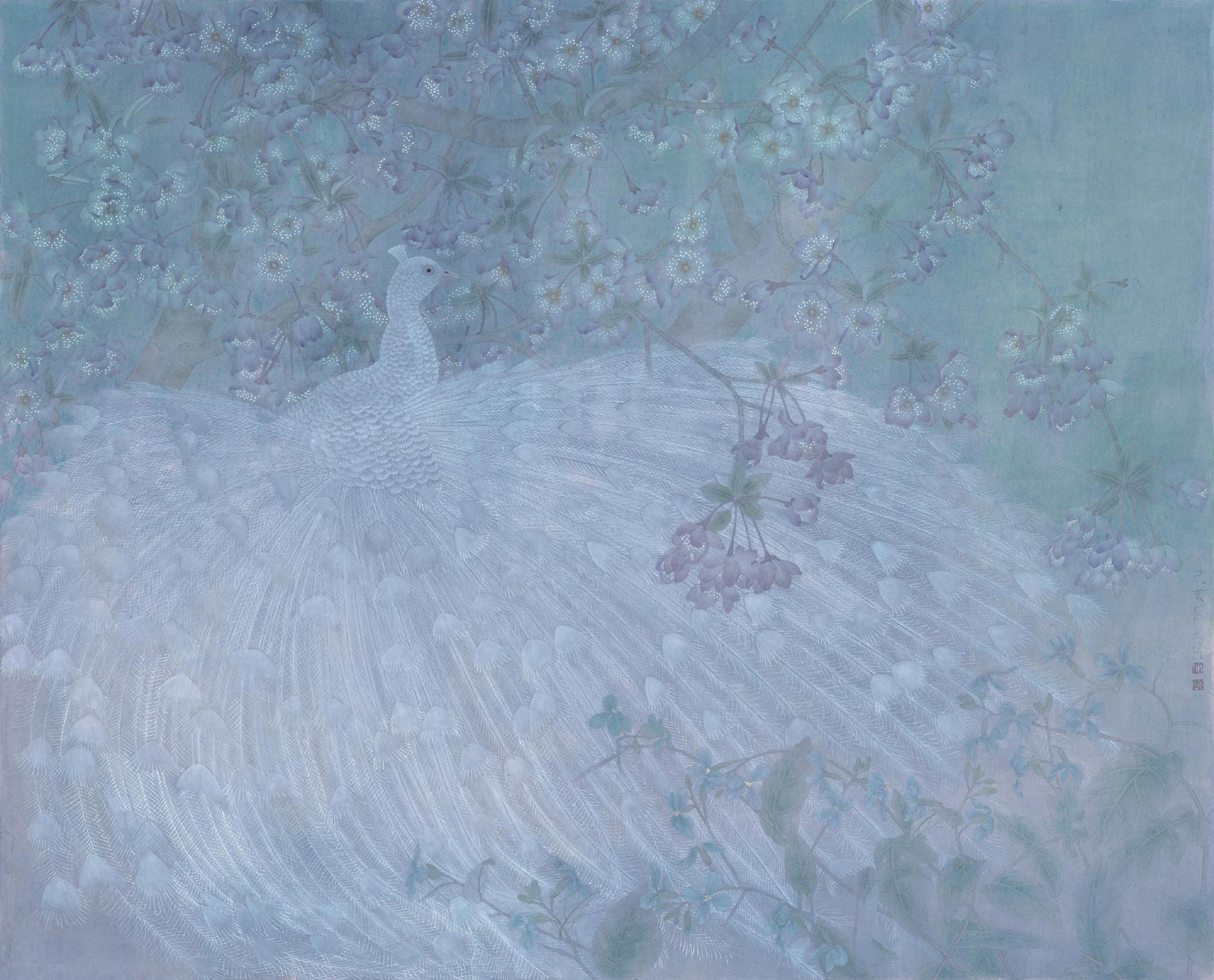

然而,越是明确的形块,越要谨慎对待,这些明确的形块与有着绒毛产生松软头部、颈部与腹部得以一个明确与模糊对比,无论从形块与色质都能活跃起画面精神,衬托出身体起伏变幻,使一个生命体注入了神韵。能将鸟的神韵表达的淋漓尽致,最好的例证得数宋画了。它的描绘减弱了体积表层的物质感,而在看似轻松,若不经心的晕染与勾勒之下,色韵与线体,将体积消融在这些类似丘地的植被之中。然而,体积的把握与分寸又是十分的严密与准确无误,由此体察出一种超凡的敏感。“鸟类为了飞翔,得付出很大的代价。”同样,宋代的鸟类让体积蕴含在平面之间,它的地貌随着优美的植被,将我们的视线带到感觉层面的真实。于是,呈现出一种充实却又灵动的画面。

“鸟儿那色彩艳丽是在炫耀它们华丽的羽色”,这种展示据生物学者的结论是与性有关。

例如,孔雀、野鸡羽色的美丽,照达尔文的解释,是起源于雌雄淘汰。雌雄的相择,雌性为主动的,承受的;而雄性是被动的,施与的。雌性为选择者,雄性为被选择者。于是羽色和华美为了取悦雌性。

因为羽色的美丽,如同人物的服饰,可给画面增加色泽的鲜亮度。然而运用得不恰当,给画面造成艳俗。平衡这些色泽的艳丽,需要对色彩的把控力。有些单一的鸟体之中会具有对比度很大的色相组合,红绿蓝黄,常会以原色般的纯度浓缩为一体。如何调和这些色块的关系,需要把控这些色块的分寸与过渡,同时对体积处理更需一种敏感。单纯的一块色,是平面单薄的;强调色泽包含的体积感,又会损失色泽的纯粹性,况且,各种对比色各自完成独立的体积,显然容易破坏一种和谐。体积的强弱,色相对比度的和谐,是无法具有一个公式的配方,得靠自己的实践中逐渐增加敏感度与一种控制力。色泽、形块、体积如同精细的集成块,相互的配合才能让一个美妙的生命体再现,形成优雅的姿色。

鸽子的咕叶低吟几乎要将自己催眠。

布谷鸟合着节拍在林中回荡的单调音律。

子雀在竹林间横冲直撞。

鷦鹩声音细长,有想像不到的疲惫。

我在画鸟的过程中也能听到各种鸟雀的鸣声。也体会到无畏、自然、甜蜜的感觉。

虽然,在画鸟的过程中有精神饱满,饶有兴致,而更多地是修来改去,耗神费力。

2019年12月

江宏伟,1957年11月生于江苏无锡。1977年毕业于南京艺术学院美术系。曾任南京艺术学院教授。

现为中国艺术研究院教授,博士生导师。