功夫在画外:发现吕少卿

平日里,我总和少卿说,你应该足够自信,在当代,你是不可复制的!

我和少卿确实是好朋友,但这种判断又非朋友间的溢美之词,懂得中国画的人应该能认同我的结论所具有的提示意义。或者说,你对中国传统文化理解得越深,便越有这种同感。有什么样的眼光,就会对应什么样的行为;而眼光中蕴含的东西,又全在养成。以这一浅见来“发现”吕少卿,或很有说服力。少卿画的好,印证了“功夫在画外”,那是长期养成的一种修为。

一 中国画,画什么?

中国画因为题材的不同,遂有“三科”之分,所谓山水、花鸟与人物。我们常常很诧异,西方绘画也会有题材之别,但通常却不以题材名之,纵有静物、风景之说,也很少提及人物画,而多用“肖像画”、“历史题材画”或“故事画”指称它。为什么会出现这种分辨呢?这恰可引出“中国画画什么”的话题。中国画向来不重视所表現的具体对象,张三李四、哪座山、哪只鸟等等,均不是艺术家表现的出发点,他们感兴趣的是依据对生活的感受而获得的“经验”,这才是辅助其呈现的前提。他们笔下的人物并非生活中真实的对象,而多以“类型”进行了区分与选择,是帝王还是朝臣,是贵妇还是侍女等等,画面人物的形态与气息体现得十分清晰,而不单指哪位帝王或某某爱妃。这种处理策略不完全是一种“概念”化,而是凸显着绘画的“符号”性特征,画面表现的是尊卑秩序与需要营造的气氛,“造化”体现的是“心源”,而非刻意去机械描摹,这正是中国画最大的特征与专长所在。中国画画的是艺术家的感受,是他对生活与自然体验后的触动,链接的是个人的情感,即所谓“心印”。由此派生出中国画作为造型艺术的个性化品格:主观与程式化造型,它是基于自身“经验”的表达;讲究笔墨的心性,作为语言的笔墨,既在塑形更在情绪的呈现,具有内容与价值的双重意义;创作指向,既是视觉的一种表达,更是精神的一次寄托。

展开说,中国画的造型,完全不同于西画,它不去刻意描摹对象,而是凭借画家自身的经验去主观处理对象。所以,其造型观念受制于画家的主观预设,比如:讲究伦理、捕获心性、一任情感与情绪等,有时还会用拟人化手法去勾连情感的参与,或借助想象与联想去表达。就人物画而言,画面形象并非直指某个具体的人,而是一种带有“类型”指向的对象,如帝王、高士、仕女等,人的身份在画面中具有明显指称,遵循传统尊卑秩序,反映了儒家的伦理思想。花鸟画则追求拟人化或象征寓意,多表现生活情趣,逐步凝练出程式化的笔墨。山水画注重空间表达,这种空间是完全主观化的,所谓“三远”与移步易景式的“长卷”。

中国画笔墨,不单指画面表现的效果,其背后还有一套特定的内容与价值观念。中国画工具材料的特性规定了其笔墨的意味远远超越了西画的“笔触”。中国画笔墨有两层含义:首先是画家运用笔与墨的技巧,既在造型也是达意;其次是笔墨所展示的内在表现与价值,这是经过历代艺术家探索而形成的一种共识。就“技巧”而言,它如同其他所有媒材形式的绘画,是技术上的指标,但中国画特殊的工具材料,其技巧变化的丰富性与多样性形成了其他媒材无与伦比的自身特色。就“内容”而言,指笔墨在造型之外所形成的视觉观感带来的一种情绪上的共鸣。笔墨既可用于造型,还能表达物像质感与抽象的情意。比如中国画的一根线条,既可以表现出柳枝的柔韧,也可以表现铁线的坚硬,这就是笔墨技巧的功夫对质感意味的呈现。笔墨还能表现纯粹的感官价值,如:厚重、轻薄、秀丽、浮夸、沉郁与豪迈等,笔墨直指画家的内心情感,成为一种载体。如传统经典中国画作品,不管是什么题材的对象,笔墨总是一致的,也是其情感的一致性的表现。中国毛笔结构的独特性,使得其具有极大的敏感性,笔线、墨色、水分因为笔的结构而产生极为丰富的变化,顺应了造物的各种需要。用笔与用墨是连带的,传统画家喜欢以墨代色。笔要随心转,笔墨才有超越工具材料的特性,笔墨也就成为表现内在生命的艺术语言。中国画不同于西画的另一个地方,在追求个人趣味中,中国画家还要兼顾历史沉淀的“共识”。这些共识为:笔的精准、墨的通畅、运笔气息的连贯、墨色变化的韵味。表现“力”的笔与表现“韵”的墨,追求的都是一种“活”的节、“通”的境界,这就是传统所谓的“气韵生动”!“气”重在“力”的表现,归于用笔;“韵”则为“质”的体现,更在用墨,指墨的浓淡、干湿、聚散而散发出来的味道。

中国画创作意图,既是视觉的一种表达,更是精神的一种寄托,他与画家的素养关系密切。艺术创作来源于自然与生活感受的触动,艺术家首先要被感动,它与情感产生了共鸣,同时也是精神一种寄托与选择。艺术家对精神性对象的理解与体验直接关联着修为的高度。我们在评判中国画优劣过程中,不能离开作品的形式,它虽然不同于西方绘画对画面形式的要求,中国画形式仍然是画家意图表达的重要载体,形式本身所呈现的视觉观感,既要符合视觉认知的规律;同时还要考虑超越形式视觉之外的文化预设,这恰是精神的指向,儒、道、释成为传统艺术家共同的追求,虽然不同时期各有侧重,但整体上是三者合流,共同指向中国人特有的精神。

优秀的中国画作品一定是造型、笔墨与意图三者结合最为完美的一种形式,由意图统领,微妙的笔墨与恰当的造型,最终呈现出具有“意趣”的视觉形象。中国画画的是正是这种“意趣”,链接着画家的思想与情感,折射出他的格调与审美。

二 吕少卿作品的观察

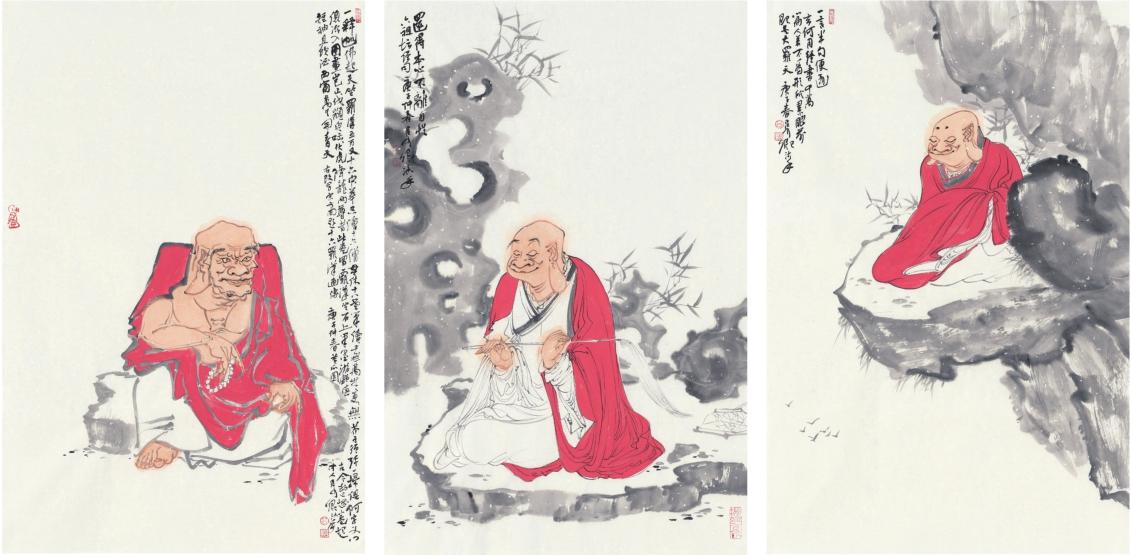

吕少卿的中国画创作主要以表现“人物”为主,尤长佛道、高士与仕女。从造型看,吕少卿的画面人物形象均有其对应的“程式”:观音的神人兼得之气息、罗汉的性情与洒脱、仕女的妩媚与婉约……从外形勾勒到面部“开脸”均有其章法规约,既有来自“仪轨”的“格套”与生活的指代,也有其自身凝练出的一招一式。而其“情境”的设定则颇多玩味之处:或花草点缀,或山石衬景,或云烟缭绕,或水岸坡堤……顺手而为的补景,既是造型的完善,更是画面形式法则的使然,全在视觉素养的统摄。主体人物的造型与情境设定的相得益彰,既是创作意图的预设,更是即兴而来的水到渠成,完全是一种精神的修为与艺术感觉的彰显。相对于“技术”而言,这种修为可谓“功夫在画外”的第一亮点。

笔墨更是吕少卿中国画作品的优势所在。吕少卿有很好的笔墨功夫,这既表现在他具有书法表达的熟练技巧,更在其对笔墨服务于造型的自由状态。他的人物造型中的线型状态与质量、补景中的墨色变化与形态趣味呈现,可谓娓娓道来,绝不刻意为之而又恰到好处,灵动而不轻浮,自如且能稳妥,其中的难度与矛盾冲突极难把控。他的自由是真自如,而不同于运用理性驾驭笔墨的“设计”之美,吕少卿的笔墨真有点“清水出芙蓉”的天然之趣,功夫又全在“画外”了!

吕少卿中国画创作意图,以我分析,或也不全然在情绪的表达,但一定都来自其切身的感受,这么说来让问题变得有点复杂。传统文人画家多以绘画为“笔戏”,“逸笔草草聊写胸中逸气”,吕少卿是新时代的知识分子,他具有更为丰富的情怀。他画佛道人物,多从精神层面的感染而借形象为媒介,具有某种引导向善的初衷,收藏者或是出于一种精神的虔诚,或是感于现实的纷乱,总有一分追寻清净与超脱之情;他画高士与仕女,既在怀古又多寄托,仍然是一种精神的期许,其情其景来自生活的感染,映照着内心的指向;而他笔下的罗汉,则于形色变换中营造着欢愉与轻松,观者的紧张感在观画的瞬间变得释然,这种慰藉或正是中国画特有的魅力之所在。这些不同的创作意图,却有着一致的精神指向,作品存在的意义也在主客体的共鸣中获得认同,由此而引申出其对图式语言与笔墨趣味的坚守,而这恰应和着其独特画面的现有样式,具有其存在的天然合理性与普遍接受度。这也是另一种的“功夫在画外”。

吕少卿中国画作品的造型、笔墨与创作意图凭借着“画外功夫”而见长,可以看出他一直是在以“文”养画,并找到了一种恰当的方式去表达自己的所知所感,且引导着观众顺应他的预设而亲近中国画与他的作品,从而获得一种视觉的愉悦与精神的共鸣。

三 中国画,审美更在内敛

吕少卿中国画创作的路径并非他独有,很多中国画画家也基本类似他的行迹进行着各自的探索。那我为什么要说吕少卿具有独特性且提示他应该有足够的自信呢?其实,上面对吕少卿作品的分析较多从作品固有的形态展开的讨论,所谓造型、笔墨与意图,而三者融洽呈现的视觉样态构建了一种审美的“场域”,我们的观感更多是被这种“场域”所感染,进而获得审美愉悦。成功的艺术家营造了属于他个人独特的“审美场域”,具有一种不可替代的感染力。这才是我们对作品评述中应该找到的最高境界,它也是“功夫在画外”的潜在呈现。

以我对吕少卿的了解,最能见出他对这种“功夫”的长期历练,或主动或无意。表面看,吕少卿的这一“画外功夫”来源于他的理论修为,他确实一边画画一边兼修中国绘画史,这是当然的一种优势,长处自然好过很多缺少对传统绘画有深度认知的人。吕少卿作品的“怀古”情结,某种意义上与他兼治中国绘画史具有一定的关联。中国绘画史研究的理论积累也为吕少卿的中国画创作提供了学养,这不仅表现为他对中国传统的体悟、师事路径的正确选择与借鉴方式的得法,更在于提升了画面的品位与丰富的内涵,这正是传统文化修为带来的益处,美术史的积累与研究成为最便捷的一种途径。当然,这种专长我们也可以从其他类似知识结构与经历的画家作品中见出,吕少卿并非唯一,但也非常不易。

我想强调的是,吕少卿的“画外功夫”还有一类属于他的个人的专长,这是其他多数画家所没有意识到的一处妙境!吕少卿有一嗜好,偏爱古玩杂件,这本是寻常行为,喜欢的人也多,但他的不同在于非为“收藏”而喜好!这就有点奇怪了,在“古玩”行当,喜好与收藏几乎为同一种行为,甚至还内含着“逐利”。吕少卿的喜欢却全在品玩,他从大学时代开始就私秘此道并陆陆续续买过很多:一把破旧的紫砂壶、一件根雕、一块玩石……买的欲望是因为喜欢―― 物的造型、工艺与特殊的材质等,买回来便成了玩赏的物件,不断在手上摩搓把玩或端详细察,还时不时在同道中“显摆”,竭尽描述刻画之能事。我常常笑他“玩物丧志”,没想到他却“玩”了独特的眼力与品位来。仔细想想也在情理,古玩的型制、工艺乃至材质的独特之处,无论是人工为之还是天然而成,均包涵着形态与情感胶合的因素,最具传统文化的印记,匠人们的心思与岁月的痕迹裹挟着文化的内涵,那种丰富性与微妙感,唯东方文化所独有,它又常常会不经意地被人们所忽略。“把玩”是一种凝视与静观,更是一种品味与感受,那种潜移默化的“辐射”而带来的感染,实现的是一种“养成”,非书本与课堂可传授,也难以运用科学思维而破解。“玩物”发诸于物,卻感染于心,这是一种“气息”的贯通,可意会而难以言表。吕少卿的这一“画外功夫”,练就他的眼力―― 对对象形、质与整体气息的敏感,提升了他的品味―― 一种传统文化混化的东方格调,也勾连着他的情感―― 于整体中感染其格局、于精细处明察其微妙。这种超越画面而带来的“画外功夫”,是最具内敛的审美,也格外珍贵。

热闹的当代中国画坛好似田径的赛场,这里有很多明星级的画家赛手,他们或长于造型,或练就了出色的笔墨,或具有过人的创作意图,画得都非常好,作品出类拔萃,我们可以把他们归类为短跑与中长跑运动员中拿过奖牌的人。可你知道吗,吕少卿或是短跑与中长跑的沉寂者,他的百米成绩确实平平,中长跑也非常一般,但他却是马拉松的一匹黑马!这一项目比拼的是耐力,那种来自传统文化的一种“修为”,它具有打入画面形成张力的无限潜能,而这正是中国画最耐人寻味的“画外功夫”。

如我破解有理,吕少卿教授真该充分自信!

( 顾平 南京艺术学院教授、博士生导师 南京艺术学院艺术教育高等研究院院长)