从古代艺术品中谈龙凤的雌雄

尹钊 徐星媛 张梦绮

千百年来,在中华民族文化史上,龙凤图案广行民间,反映在不同时期、地域、不同民族的习俗之中,其寓意深远,有时代表着神灵和图腾,有时代表着皇权及阴阳和谐、婚恋美满、求吉祈福等。以下我们将分别讨论龙纹、凤纹的历史渊源、形态特征及深刻内涵。

图一是由中国社会科学院所藏唐代云龙纹葵花镜,此铜镜背面为一条盘龙曲颈回顾,张口吐舌,四足雄健,爪勾有力,周身装饰鳞纹。构图生动,制作精美,凸显出龙的威严。

图二是由中拍国际2009年收藏唐代单凤朝阳镜,钮旁饰一凤纹,凤纹占据镜体大部,凤回首,口衔绶带,双翅伸展,长尾上翘,形态舒展,制作精良,尽显华贵之态。

龙,在繁博的中国传统图案纹样中,是一种历史悠久、寓意深奥、造型完美并广泛流传、深受人们景仰的艺术形象,堪称中国传统图案之冠。龙是我国特有的、超越自然的艺术创造,它是我国劳动人民智慧的结晶,是愿望和理想的体现,是皇权的代表,是中华民族的象征和标志。

从殷商甲骨文出现结构完整的龙字,迄今已有三千多年。从殷商大量的青铜器上铸有多种夔龙纹样(龙的前期造型)来看,“龙”字和夔龙纹已具较高的造型水平。由此可见,龙在殷商时期已经处于发展应用的初级阶段。

图三是上海博物馆藏商后期青铜器尊,颈饰龙纹,肩饰龙首纹,样式精美,凸显龙的威严。

在原始氏族社会,先民出于本能为了自身的生存、发展,需要与大自然的各种灾害、凶禽猛兽及氏族间进行不断的生死搏斗,为了便于识别每个氏族确立一种图形纹样作为本氏族的标志―― 族徽,也就是所谓的“氏族图腾”。在当时先民思维较低级的情况下,图腾纹样都是自然界实际存在的日月星辰、风云雷电及禽猛兽等。

古人崇拜大自然,把大自然中的各种“强者”视为神物加以供奉,把这样的神物形象画在旗帜等易见的物体上,以求其保护和予以精神上的寄托。图腾还有用来显示自己氏族的强大和威慑敌人的作用,为了使自己氏族的图腾具有更强大的威慑力,就不断把被其征服吞并的其他氏族图腾纹样,选取某些优秀部分重新组合在自己氏族的图腾上。如以蛇纹为图腾的氏族逐渐强大起来,吸取了其他图腾的鹿角、鹰爪、鱼尾等,并经过变化有机地结合在蛇纹上,就形成了虚拟的“龙”的雏形。在中国古代神话传说中,有“四大神灵”,它们是“青龙、白虎、朱雀、玄武”。古人视四神为吉祥之兽,是守护神。它们有镇妖辟邪、降福驱祸的神威,受到人们的礼拜。四神还是道教的护法神。

公元100年,东汉学者许慎的《说文解字》对龙作过解释:“鳞虫之长,能幽能明、能细能巨、能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”古人对龙的描写真是太玄妙神秘了。龙威武雄健,仪态变化万千,是若干动物之美的集中体现,且能走会飞,善于游泳,又能兴云降雨。龙从朦胧的图腾阶段开始,到封建社会最末的清代,一直被人们视为神物。自汉代起,历代统治者为了巩固他们的世袭统治地位,需要一种在臣民中受到敬仰的神物,龙正迎合了他们的需要,历代皇帝把自己称为龙的化身,谓为“真龙天子”,其子孙就成了龙子龙孙。封建社会中,龙是皇帝和社稷的象征。龍伴随着中华民族经历了漫长的岁月。

龙不仅为封建统治者所利用,作为龙创造者的广大劳动人民,对龙也怀有极深的情愫,尤其是清代以后。新春佳节耍龙灯、舞龙,端午节赛龙舟,这是龙在民俗喜庆活动中的形象。民间还有很多关于龙的神话传说,如:“叶公好龙”“画龙点睛”“张羽煮海”“哪吒闹海”“闹龙宫”等。另外还有很多龙的吉祥图案,如:“龙飞凤舞”“二龙戏珠”“蛟龙吐雾”“龙腾虎跃”“云龙出水”等等,深受人们喜爱,广泛流传。

凤凰在中国传统图案中占有重要地位,它的形象俊美秀丽、高雅大方,是人们崇尚的神物神灵。

凤凰早在我国氏族社会时期,就和龙及其他自然界的动物形象一样,作为氏族部落的图腾而出现,这是先民原始意识和崇拜大自然的心理形成的。传说以凤凰为图腾的氏族是殷商。《史记》有关于殷契的母亲简狄吞下玄鸟之卵而生契的故事,即所谓“天命玄鸟,降而生商”,这样殷商就成了凤的后裔。殷商时代非常崇尚凤鸟(凤凰的雏形),从殷商的青铜器上铸有很多凤鸟纹样,足能说明这一情况。

如图四是中国社会科学院考古研究所藏的妇好凤足鼎,下饰有三凤形足。

何谓凤凰?《说文》曰:“神鸟也。”《山海经》曰:“丹穴山鸟,状如鹤,五彩而文名曰凤。”《诗大雅·卷阿》曰:“凤凰于飞,岁羽;棋羽。”《孔演图》曰:“凤为火精生,丹穴,非梧桐不栖,非竹实不食,非醴泉不饮,身备五色,鸣中五音,有道则见,飞则群鸟从之。”

凤凰的造型从殷商甲骨文字和青铜器上的凤纹开始,经过数千年的漫长岁月,历代劳动人民对凤凰的造型不断进行再创造,才达到现在华丽高雅、俊美完整的艺术形象。

对于凤的艺术形象历代古人有多种描绘。《广雅》曰:“凤凰、鸡头、燕颔、蛇颈、鸿身、鱼尾、骈翼、五色……”晋代皇甫端关于凤的描写是:“乃有大鸟……鸡头、燕喙、龟颈、龙形、麟翼、鱼尾,其状如鹤,体备五色。”《宋书-符瑞志》云:“蛇头、燕颔、龟背、鳖腹、鹤顶、鸡喙、鸿前、鱼尾、青首、骈翼、鹭立而鸳鸯思。”从这些古人的记载中,我们很难想象当时凤的具体形象是什么样子,离现在的造型相差极远。从这里可看出凤的形象是经过历代劳动人民长期的艺术创造逐步形成的。

凤凰虽然在古代作为“四神”之一的神灵出现,但凤凰图案和龙图案一样,在长期的封建社会中,被统治阶级所占有和利用。《大戴礼》中记载:“羽虫三百六十,凤凰为长,群鸟皆从之。”民间流传“百鸟朝凤”的说法,与人世间君臣之道相吻合,封建社会历代君主自称为龙的化身,即所谓“真龙天子”,凤就成了皇后、妃子们的代称了。从上面的俗称我们可以看到民间认为龙就是真龙天子,应该是雄性,而凤是皇后的代称,应该是雌性。

其实说到龙凤,就应该谈到远古时代的四神,在远古的记载中,四神中包括青龙、白虎、朱雀、玄武。而其中的青龙、朱雀就是我们谈到的龙凤。四神既是传说中守卫四方的神灵,也是驱逐邪恶,护卫人们升天的神物。它是道教中身份很高的神祗。例如,在古代,铜镜除了照容以外,还带有驱邪避灾的寓意,具有大量的带有“四神”图像的铜镜。

图五中由中国嘉德2007拍卖会收藏的南北朝四神镜就可以看到这一点。图五中的铜镜直径20.5厘米,圆形,圆钮,主纹为刻画细腻生动的四神,即青龙、白虎、朱雀、玄武,是难得一见的艺术精品,也是人们祈求庇护的神灵形象。

图六是我们收藏的汉代“四神”博局镜,图中的四神包括龙凤,似乎在云中表现出飞腾跳跃的样子,展示出法力无限的灵动形象。

四神体系成立后,它们又变成了道教中拱卫天帝的四大神将。四神既是传说中守卫四方的神灵,也是驱逐邪恶,护卫人们升天的神物,是道教中身份很高的神祗,大量的青铜器和文献都形象地记载了这个事实。自汉代起,龙凤的皇权说就充斥了封建社会的历史记载。由于封建社会的皇权思想统治的时代悠长,有一个问题被隐藏了起来,那就是龙凤的雌雄问题,并从中探讨这个问题的演化过程。

我们想利用古代的文献和文物,对龙凤雌雄的问题进行讨论。历史上关于龙的记载汗牛充栋,关于龙的性别问题却所探甚少。但古代典籍中却有“雄龙”“雌龙”的变相称谓。

以汉代典籍为例,《淮南子》记载:“夫蛟龙,伏潜于川,而卵剖于陵,其雄鸣上风,其雌鸣下风……”《抱朴子》记载:“母龙曰蛟,子曰虬,其状鱼身如蛇尾,皮有珠。”从中可以看出,自战国至汉均说龙有“雌”“雄”之分,雄龙和雌龙是一对是大家所共识的,在战汉的青铜器中有明确的展现。为了说明这个问题,我们可以以铜镜为例。

图七是我们收藏的一面单龙镜,一只威风凛凛的单龙在钮下方,龙下方乌龟的头部是一个雄性生殖器,这就充分说明了当时是认为龙是有雌雄的。

图八是来自于王趁意所著的《中国东汉龙虎交媾镜》的东汉杜氏铭拄杖老者显型双龙交媾镜,双龙均有长角,但生殖器附配在形体较小的龙身上。

为了加深这个问题的讨论,我们从汉画像石说起。图九是山东嘉祥县收藏的伏羲女娲汉画像石,伏義和女娲是中国神话中最早的两个神人,传说他们是兄妹结合,以后才禁止兄妹通婚,并制定了婚礼:也有的说是他们两人创造了人类,并教导人民从事生产和取得生活的能力。当人们看到伏羲女娲的蛇身交缠在一起的时候,会感到一种生命的活力。

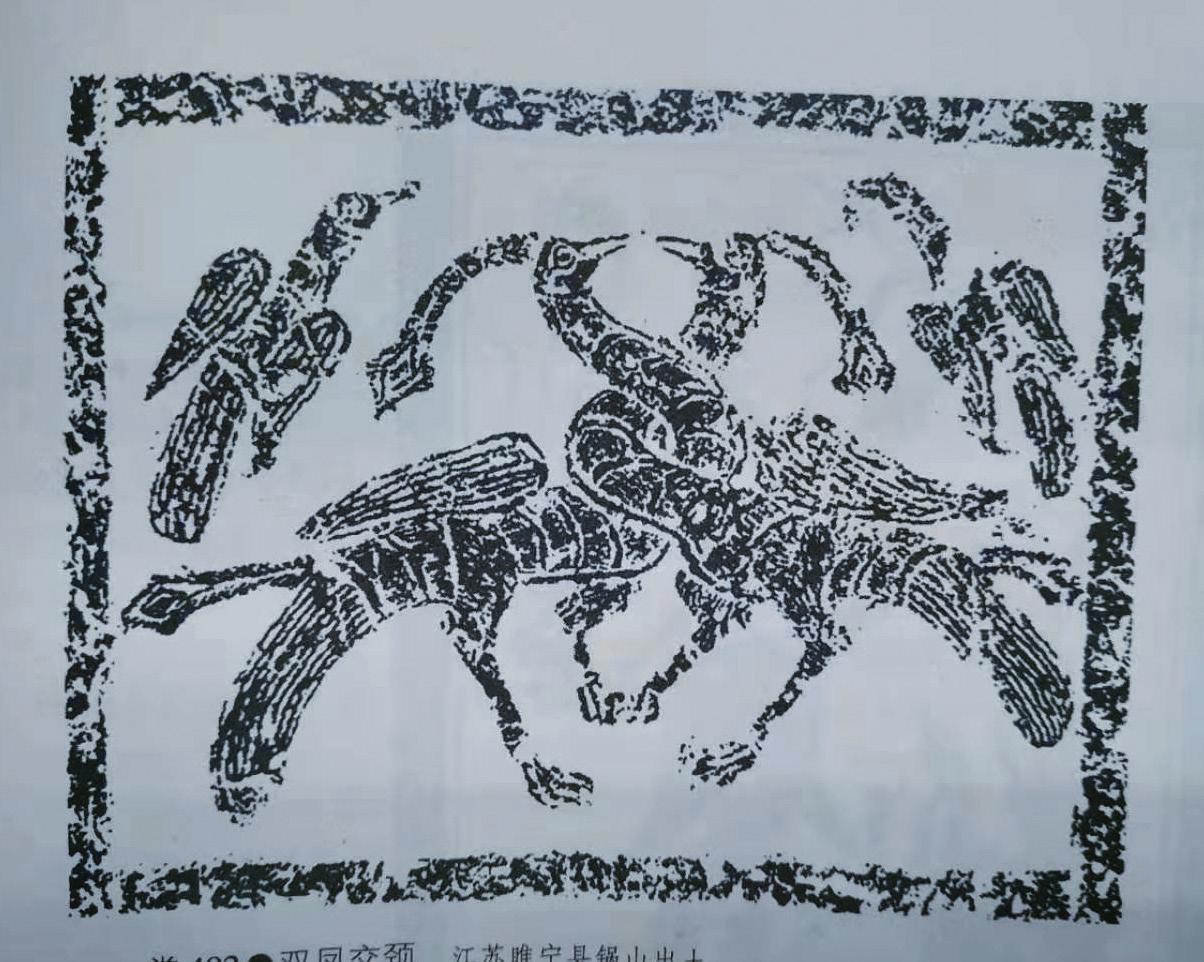

如图十是交龙汉画像石拓片,江苏睢宁县锅山出土。它表示的含义应该和上面相同,传达的是龙的繁衍,同时也说明了龙的雌雄问题。

在铜镜中也有大量这样的图案。如图十一是王纲怀所著的《止水集》中收藏的双龙交颈背八葵镜,表达的也应是这个意思。

而在很多双龙的铜镜中也发现了雌雄龙的不同形态。如图十二是日本千石唯司藏的银背鎏金龙凤镜,其中的双龙有明显的区别,上方的龙头部披满鬃毛,下方则没有。

如图十三是故宫博物馆藏的元代双龙镜,主纹为二飞龙。(故宫160)同样,右上方的龙披着长长的鬃毛,而左下方的没有。

从上面我们就可以看出,在较为远古的时期,龙大多是分雌雄的。同样,凤在较为远古的时期大多也是分雌雄的。

如图十四是我们收藏的一种兵器承弓器,它们的前部凤凰图案明显是有区别的,而下方的凤冠更大。

在汉画像石中也说明了这个问题。

如图十五是江苏睢宁县锅山出土的双凤交颈汉画像石拓片,它们的含义应该和伏羲女娲图的含义相同,

在铜镜中我们也能看出凤凰的雌雄问题。

如图十六是日本千石唯司藏的银背鎏金鸟兽葵花镜,上方的和下方的凤鸟显然是有区别的,上方的凤鸟冠小而单一,下方的凤鸟冠大,从中我们可以体会到它们应该是雌雄区分的。

图十七是陕西省博物馆藏的金银平脱天马鵉凤镜,说明问题的是右方的凤鸟有冠,而左方的凤鸟无冠。从中可以看出凤鸟的雌雄问题。

图十八是故宫博物馆藏的元代牡丹凤凰镜,同样,从镜背中我们可以明显地看出左右两侧的凤鸟头部的冠非常突出,而上下两侧的凤鸟头部冠很小,可以明显地区别出它们的雌雄。

图十九是内蒙古出土的辽代单龙纹镜。

从以上分析,我们可以看出,在较为古老的年代,龙凤大多都是分雌雄的,而到了封建社会以后,我们就会发现,在铜镜的画面中,龙凤极少分雌雄,或者是龙凤的单体,或者是龙凤相对。

如图二十是故宫博物馆藏的明鎏金龙凤纹镜,已是龙凤相对应了。

从上面我们看出可以龙凤雌雄的变化发展历程。在汉代之前,龙凤大多是分雌雄的,我们认为,这时候历代王侯往往是依靠氏族力量来稳固自己在民间的号召力,他们主要是利用龙凤神灵的角色作为氏族的图腾,以此来震慑其他氏族。这些氏族领袖的出身也通常较为高贵,氏族的凝聚力已足以保证了他们的政权。所以,他们自己本身不需要用龙凤来装潢自己的身世。而从汉代起,汉高祖刘邦出身农家,跟以往统治者相比出身少了一些高贵性,于是他便将龙作为新的信仰,给自己增加了传奇色彩,以增强在民间的号召力和感染力。《史记·高祖本纪》中记载“:高祖……父曰太公, 母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇。是时雷电晦冥, 太公往视, 则见蛟龙于其上。已而有身, 遂产高祖。”因为是太公“往视”发现神龙与刘媪交媾, 增强了此事的真实可信度, 起义时其变成刘邦号令众人的资本。刘累既是尧帝的后裔, 又是刘邦自称的祖先, 这种宣传的目的是利用世世袭关系, 使刘邦得到尧帝的余晖照耀能“汉承尧运”。后来的封建统治者发现这种方法的号召力很强,除了朱元璋等一些贫苦出身的统治者以外,很多有高贵血统的统治者也感觉到这种方法的民间巨大号召力。因此此种方法被历代统治者沿用,并且代代相传,形成了一种文化,龙的性别也就变成了雄性。而凤在早期,如《孔从子·记问》记载:“天子布德, 将致太平,则麟凤龟龙先为之呈祥。”《礼记·礼运》载:“何谓四灵?麟、凤、龟、龙谓之四灵。故龙以为畜, 故鱼鲔不淰;凤以为畜, 故鸟不獝……”意思是说龙是水族的首长,群鱼都是龙的下属,所以不会因龙的出现而惊散;凤为鸟类的首长, 百鸟都是凤的下属,所以不会因凤的来临而慌飞。自诞生开始, 凤主要以“陽物”的形象出现, 龙主要以“阴物”的面貌出现。到春秋战国时期,尤其盛行阴阳五行学说,龙、凤配合与交融的状况发展到了一个高峰,造型上或翩翩对舞,或逗嬉成趣, 但这只是表示“阴”“阳”的交融,并没有任何生物学上的意义和婚姻的象征。“龙”后来被垄断成为男性皇帝象征,而皇后没有皇家的血统,不能以龙来表示,出于凤的高贵性,“凤”也相应摇身一变成为母性皇后的象征。所以,周代以及战国玉器上还偶有表现“公龙”“母龙”,但总的说来,晋朝以后龙的性别问题已模糊不清, 唐代以后龙的造型几乎全是有角公龙了。而从考古发现来看,汉代的王宫中女性用的食具以及穿的衣服上都绘有色彩鲜艳的凤鸟,玉钗、玉簪等女性饰品已不见了龙的图案, 几乎成了凤的专利。经过一千多年的转化, 凤整体上趋于雌性化。到宋代,虽然还有人偶尔言及雌蛟雄龙、雄凤雌凰,但应和者很少,这种说法成了约定俗成的误用,构成了一种有趣的文化现象。

从地理的角度看,北方尊龙,谓之龙飞;南方崇凤,谓之凤舞。从文化的角度看, 龙崇拜更多地代表北方草原的“游牧文化”, 凤崇拜更多地代表南方水乡的“稻作文化”。龙、凤的融合正是中华文明多元共生的必然结果。随着皇权的崩塌,龙、凤走入民间,已成为中华文明和睦包容、合而不同、多姿多彩、国富民安的象征。

以上的研究只是我们浅薄的理解,算作抛砖引玉,供大家讨论之,同时从上面的研究过程中,我们深深地体会到,历史的未解奥秘还有很多,而这些奥秘在历史的残迹古代艺术品中深深地埋藏着,只有深入的研究,才能更好地还原历史的本来面目,这也就是我们收藏、研究古代艺术品的主要目的。