浅谈大数据支持下的高中物理建模能力的培养与实践

王文英

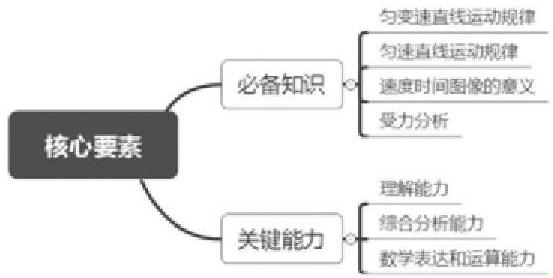

【内容摘要】从高中物理学科的核心素养要求出发,论述了高中物理建模的意义、基本方法和基本策略,最后通过大数据的采集、分析及反馈,浅谈建模能力的培养策略的具体实践创新应用。

【关键词】大数据支持 建模能力 培养与实践

一、时代要求和高中物理建模的意义

德国物理学家劳尔说“重要的不是获得知识,而是发展思维能力。教育无非是一切已学过的东西都遗忘掉的时候,所剩下的东西”,即是培养人的“核心素养”,这才是我们的教育真正的价值。

2017版课程标准从学科核心素养的角度提出课程目标,科学思维是物理学科的关键核心素养之一,它是对客观事物的本质属性、内在规律及相互联系的认识方式,主要包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新,模型建构是要求学生学会从物理学的视角发现问题和分析问题,解决问题。建模教学是亚利桑那州立大学理论物理学家David Hestenes创立的一种教学模式,“建模和用模就是物理思维。若想发展物理思维能力,就必须发展用模和建模能力”。物理学的研究对象是物理模型,物理学的思维方法是建模思维,物理学的发展史就是一部物理建模的历史,物理学离不开物理模型和物理建模。物理就是建模,学习物理就是学习物理建模。

二、建构物理模型的基本方法

首先我们要明确什么是物理模型,其次要明确物理模型有哪些,再次要明确建模是怎么发生的。

物理模型是脱胎于事物原型的高度抽象和概括。物理建模中常用一些非语言的符号进行问题表征或思维路径的呈现,例如数学公式、图形图像等,所以具备这些非语言的符号表达能力对物理建模能力的生成与发展影响更大,因此需要提高非语言的符号表达能力,以促进模型思维的发展,例如通过图形或符号将头脑中物体的运动具体化,或者把物体的具体运动转化为图形或符号,要求学生从实际错综复杂的物理现象和过程中通过分析、综合、比较、分类等思维过程,找出其内在规律,然后用数学符号或公式、图形图像或图表等表示出来,再经过一系列的运算处理,然后得出结果。因此,“建模”就是将实际间题抽象、简化为模型,然后用数学符号或公式、图形图像或图表加以表征的过程,最终达到解决问题的目的。

因此建构物理模型的基本方法有抽象、概括、假设、类比、想象分析综合和推理论证等。

三、建构物理模型的基本策略

1.选择合适模型

一个合适的物理模型是一把解题的金钥匙,每一个具体物理问题所描述的物理现象或过程,都对应着一定的物理模型,建构合适模型的关键是对物理状态和过程的分析,认真审题,通过对研究对象的受力情况、状态特征以及运动变化过程的分析,结合物理规律,才能选择出一个合适的模型。

2.建构物理模型

从形象思维为切入口,把物理语言转变为图形,使抽象问题形象化,借助于想象建立物理模型,无论是物理图示或物理图像,他们的形象功能是不言自明的,想象是一种高级的形象思维活动,是在头脑中把新旧知识和科学概念进行加工和重新组合,建立新形象的过程,想象是智慧的翅膀,图形和想象的通力配合及综合运用是建模的一个关键点,它可以使物理模型建立最佳。

物理建模的另一关键点是构建数学模型,把复杂的物理语言转化成数学基础语言,能够使物理变得形象化和简单化。

3.大数据的采集、分析及反馈——建模循环

反馈原理告诉我们,任何系统只有通过反馈信息,才可能得到有效的控制,即一个教学信息控制系统把信息输送出去,又把其作用结果(反馈信息)反送回控制系统的输入端,控制系统根据反馈信息的量进行比较、纠正和调整它发出的控制信息的量,从而实现控制作用,达到预期目的。反馈通常采用诊断式的形成性测验的方式,因此我们就要对测验的结果进行采集和分析,然后反馈给教师和学生,再进行教学的矫正,通过建模的循环教学,最终达成培养学生科学思维,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的核心素养。

四、建构物理模型的实践创新

例:如图甲所示,两根足够长,电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面的夹角为37°,下端接有阻值为1.5Ω的电阻R。虚线MN下侧有与导轨平面垂直、磁感应强度大小为0.4T的匀强磁场。现将金属棒ab从MN 上方某处垂直导轨由静止释放,金属棒运动过程中始终与导轨保持良好接触,已知金属棒接入电路的有效阻值为0.5Ω,金属棒运动的速度??时间图像如图乙所示,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,下列判断正确的是( )

A.金属棒的质量为0.2kg

B.0~5s内系统产生的热量为20J

C.0~5s内通过电阻R的电荷量为5C

D.金属棒匀速运动时,ab两端的电压为1V

本题满分4分,正确答案是AC,对全年级进行了真实全面的大数据的采集,难度0.18,区分度0.69,年级平均得分0.74,实际得分率18.48%,根据大数据统计学生解答结果和考后对学生发放了试卷分析问卷调查,要求学生对自己的错误解答进行分析,然后教师结合数据对错因进行分析。

本题文字表述物理过程比较简单,最重要的是两张图,如何把两张图转化为具体的物理情景,从物理情景中找到解题有关的物理状态和过程,再分析分析研究对象的相关参量,辨明哪些已知、哪些未知,选择解题所需用的物理规律,寻找不同过程之间物理量联系这些都是本题的难点。我们可以按下图逻辑关键分析这道题:

选择A的同学比例较多,但由于概念不清,考试技能较弱,导致没有得分;选择答案B一个重要的原因是审题不清,理解错了“0~5s内系统产生的热量”的意思,0~5s内系统产生的热量不仅仅是焦耳热,还包含整个过程中摩擦力产生的热量,而焦耳热正好是20J,这就是很多学生选B的原因;选择答案D的原因是错误的理解了“ab两端的电压”,ab金属棒本身是一个电源,因此是路端电压,这个切割磁场产生的动生电动势物理模型没有建立好,通过大数据的采集、分析和反馈,让我们的建模教学更加有的放矢,今后我们要加强引导学生从情景化信息中建立物理模型的循环训练,有了大数据的支持下,让我们的高中物理建模能力的培养更加有效,这就是我们的实践创新。

我们通过科学的建模教学和有效的检测,然后通过大数据的有效的采集和科学的分析,再矫正我们的建模教学,通过不断建模循环,达到学生建模能力的培养,最终实现“科学思维”关键能力的提升。

【参考文献】

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中物理课程标准(2017年版)[M]. 北京:人民教育出版社,2018.

[2] 人民教育出版社、课程教材研究所、物理课程教材开发中心. 普通高中课程标准实验教科书物理.

[3] 朱小青. 对高中物理教学中培养学生科学思维素养的反思[J]. 中学物理教学参考,2018(6).

[4] 吴明珠. 科学模型本质剖析:认识论面向初探[J]. 科学教育月刊,2008(3).

【本文系江西省教育科学“十三五”规划2019年度课题“大数据支持下的高中物理精准教学研究”研究成果,课题编号:19ZXYB002。】

(作者單位:江西省南昌市第三中学)