内部控制缺陷加剧了并购商誉减值问题吗

何红渠 李冰洁

【摘要】在国家产业政策的推动下,国内并购重组活动持续升温,催生了巨额的商誉。为了探究我国上市公司的并购决策屡屡招致大额商誉减值的原因,以2007~2017年A股非金融类上市公司为样本,实证研究发现,内部控制缺陷加剧了并购决策的后续商誉减值问题。这一现象在国有企业更加显著,且机构投资者的治理作用能够有效地缓解这一现象;在市场化程度不同的地区,这一现象并无明显差异。

【关键词】内部控制缺陷;并购重组;商誉减值风险;产权性质;机构投资者

【中图分类号】F275.5【文献标识码】A【文章编号】1004-0994(2020)02-0075-8

一、引言

近年来,随着我国经济结构转型升级的步伐逐步加快,政府出台了一系列配套政策来为并购重组创造宽松的环境。这一举措激发了上市公司并购重组的强烈意愿,引发了国内新一轮的并购热潮。大规模的并购活动催生了巨额的商誉,我国A股上市公司(不包括金融类上市公司)的商誉规模从2007年的325亿元增长至2017年的11996万亿元,同比增长35.92倍。然而,巨额商誉似乎并未如预期那样给企业带来持续的盈利,其促成的泡沫频频破裂,进而引发资本市场的持续动荡。巨额商誉减值不仅会造成上市公司业绩大幅跳水影响企业的正常经营活动,而且会扭曲市场资源配置,极大地损害投资者的利益[1]。因此,大额商誉减值已成为当前重要的金融风险之一,应当引起学者们的关注。

国内关于商誉减值的实证研究多集中在盈余管理方面,认为管理者会利用商誉减值平滑收益和清洗报表。然而,这些研究均没有从商誉形成的根源上解释商誉减值的原因,因此也无法解释我国资本市场的并购活动为何屡屡招致大额的商誉减值。事实上,商誉源于企业过去的并购活动,并购定价过高或盲目的、不符合发展战略的低质量并购决策是商誉计提大额减值的根本原因[2,3]。內部控制作为公司治理的重要工具,具有防范经营风险、提升经营效率和改善信息质量等作用,在企业投资过程中扮演着重要的角色。李万福等[4]指出,内部控制缺陷加剧了非效率投资行为。那么,内部控制缺陷是否诱发了低效率的并购决策并加剧了后续的商誉减值问题呢?在不同的产权性质、市场化进程下,内部控制缺陷对并购决策及商誉减值的影响是否具有异质性呢?具有治理职能的机构投资者能否缓解内部控制缺陷对并购决策及商誉减值的负面影响呢?

为了解答上述问题,本文以2007~2017年我国A股非金融类上市公司为样本,从内部控制缺陷的视角切入,实证研究了商誉减值问题的内在机理。研究结果表明,存在内部控制缺陷的公司其所做出的并购决策后续将面临更加严重的商誉减值问题。这一现象在国有企业中更加显著,机构投资者能够有效地缓解这一现象,而市场化程度对这一现象的影响并不显著。

二、文献回顾

商誉是可以为企业带来超额盈利的一切有利的要素和情形,是预期超额盈利(能力)的贴现值[5]。计提商誉减值则表示预期的超额收益无法实现,原有的商誉确认基础不复存在。学者们普遍认为商誉减值为管理层提供了操纵盈余的空间,具体表现为平滑收益和清洗报表。例如,陆正华等[6]通过实证研究表明,企业会通过操纵商誉减值来保证净资产收益率满足监管部门的要求或调整资产负债率以避免违背债务契约。当企业面临退市风险时,管理层会少计或延迟确认商誉减值损失[7]。CEO在变更当年倾向于计提大额商誉减值来完成对财务报表的清洗,缓解未来的经营风险和业绩压力[8]。由于商誉减值信息通常与盈余管理动机密切相关,因此计提商誉减值的行为增加了审计费用[9],提高了分析师预测盈余的分歧度,同时也降低了分析师预测盈余的准确度[10]。商誉减值代表企业预期的超额收益无法实现,向资本市场传递出负面信号,导致债务融资成本增加[11]、债务期限结构恶化[12]和股价短期内急速下跌[13]。

已有研究证实内部控制具有诸多治理职能:能够提高会计信息质量,增强现金流量的可预测性[14];能够约束高管的自利行为,减少企业的非效率投资[4];能够降低企业风险[15],抑制内幕交易等不端行为[16]。然而,诸多因素使得内部控制存在或多或少的缺陷,如内部控制系统建设投入不足、公司治理状况较差、经营环境较为复杂、组织结构发生巨大变化、会计风险较高等[17]。Doyle等[18]研究发现,业务复杂或正在经历并购重组的企业更容易产生内部控制缺陷。也有学者认为,内部控制缺陷会导致财务报告信息失真、盈余质量降低[19]。这些问题最终会在资本市场中反映,致使企业股票收益降低,权益资本成本和债务融资成本上升[20],同时导致管理层基于财务信息所做出的投资决策出现严重失误[21]。

综上所述,尽管诸多学者已经对商誉减值问题进行了相关探索,但已有研究多集中于商誉减值的盈余管理动机及经济后果方面,忽视了商誉减值的根本原因,因此无法解释我国的并购活动为何后续频频出现大额商誉减值问题。目前,鲜有学者从内部控制缺陷视角研究商誉减值现象。张新民等[22]首次检验了内部控制对商誉泡沫的抑制效应,但其忽视了并购决策、高额商誉与商誉减值之间的因果关系,且并购业绩承诺期通常是三到四年,其对商誉减值的度量仅取了滞后一期的数值,似有不妥。在内部控制方面,学术界从会计信息质量、投资效率、资本成本等诸多角度对内部控制及其缺陷的经济后果进行了广泛探讨,然而,鲜有文献从并购决策和商誉减值的视角对其进行系统研究。因此,本文以商誉减值问题为切入点,研究内部控制缺陷的经济后果,一方面能够进一步探索商誉减值问题产生的严重根源,另一方面可为内部控制缺陷经济后果的研究提供重要而有益的视角。

三、理论分析及假设提出

(一)内部控制缺陷与并购商誉减值

设计和运行有效的内部控制制度是管理层的主要任务之一,内部控制存在缺陷可能预示着管理层的能力不足。Goodman等[23]指出,管理层预测盈余的能力越差,其做出的并购估价越容易偏离企业的实际价值,支付高溢价进行并购的可能性越大,后续计提商誉减值的概率就越大。在我国并购交易大多采用收益法进行估值,未来的业绩承诺是标的估值的基础。目标企业若给出过低的业绩承诺通常难以达到买方的期望,进而无法被成功收购,因此目标企业通常给出较高甚至不符合实际的业绩承诺[24]。管理层能力不足、风险管控机制失效等内部控制缺陷将致使企业无法对标的进行全面有效的尽职调查,从而导致对并购交易后续的宏观风险和经营风险估计不足,由此导致的结果通常是以高商誉并购换取盲目乐观的业绩预期。然而,当虚高的业绩承诺无法兑现时,支撑原商誉的计价基础将不复存在,商誉必然计提大额减值。

代理问题的存在也是造成巨额商誉减值的原因之一。部分高管为实现个人野心,盲目地做出并购决策以建造自己的“商业帝国”[25]。这类并购决策往往未经过深思熟虑,并购后的企业通常无法实现预期的协同收益,从而导致大额商誉减值的产生、商誉泡沫的破裂。此外,这类高管在并购估价的过程中往往表现出过度的乐观或自负倾向。

Malmendie和Tate[26]、李丹蒙等[27]的研究表明,过度自信的管理者倾向于低估并购风险、高估并购收益,导致并购价格非理性攀升,进而产生被高估的商誉。拥有虚高商誉的溢价并购通常被称为“赢家的诅咒”,其中被高估的商誉实际上并不是真正意义上的商誉,无法为企业带来持续的超额盈利,反而使得并购企业在相当长的一段时间内为此“买单”——计提大额商誉减值准备导致业绩急速下滑。

内部控制是由董事会、监事会、管理层和全体员工共同实施的一种制度安排,这种安排通过严密的组织结构设计和科学的决策机制提升群体决策的能力,能够有效地制约高管权力,高管为满足个人利益而盲目做出的并购决策通常被群体否决。反之,有缺陷的内部控制通常无法对高管权力形成有效的制衡,甚至可能出现高管凌驾于内部控制之上的情况,这为高管独断专行的非理性并购决策提供了生长的土壤。同样地,监督制衡机制的缺陷也助长了高管的套利行为。潘红波等[28]研究发现,内部人会运用并购事项炒作股价,待股价抬升后减持清仓以实现套现,随后企业便计提商誉减值准备以实现风险的转移。

此外,内部控制缺陷降低了内部报告的质量[21],这可能使得管理层基于有偏的内部信息做出错误的并购决策。即便内部报告的质量没有问题,内部控制缺陷也会加剧内部信息的不对称程度,使得决策所需的有效信息无法畅通传递。这就增加了并购决策估价不合理发生的可能性,降低了并购决策的质量,加剧了后续的商誉减值问题。基于上述分析提出以下假设:

H1:内部控制缺陷加剧了并购决策的后续商誉减值问题。

(二)产权性质、内部控制缺陷与并购商誉减值

国有企业与非国有企业在股权结构、内部监管力度和绩效考核指标等方面存在明显的差异。相较于非国有企业,国有企业具有“所有者缺位”的先天缺陷,这就弱化了董事会和监事会的监督职能,导致高管权力所受到的制约有限。因此国有企业面临更加严重的代理问题,管理层凌驾于内部控制之上的可能性更大,内部控制可能形同虚设。在这种情况下,企业的并购决策可能完全依赖于高管的意志做出。同时国有企业的高管面临较多的薪酬限制,高管能够从正常薪酬中谋取的私人利益较少,其更加关注自己的政治仕途,而政治仕途与企业的经营规模息息相关,因此其具有较强的动机通过并购扩张来建造自己的“权力帝国”。

此外,国有企业的高管薪酬与业绩之间敏感度不高,主管部门对高管的投资失败通常抱有“奖优不惩劣”的态度[29]。这些因素使得资金充裕的国有企业更可能盲目地进行高溢价的并购交易,以满足高管过度自负的心理以及构建“权力帝国”的野心,后续面临的商誉减值问题也就更加严重。基于上述分析,提出以下假设:

H2:相比于非国有企业,内部控制缺陷对并购决策及商誉减值的影响在国有企业更加显著。

(三)市场化程度、内部控制缺陷与并购商誉减值

随着改革的不断深化,我国的市场化建设取得了重要进展,但不同地区的市场化程度仍然存在较大差异。在市场化程度高的地区,经济环境自由化程度更高,市场更加活跃,竞争也更加激烈。这使得企业参与并购扩张以获得外延式增长的积极性更高,因此并购活动发生得更加频繁,内部控制缺陷在并购活动及后续商誉减值中的作用也更加显著。而市场化程度较低的地区,经济发展较为缓慢,政府对企业的干预程度较高,市场竞争不充分,地方保护主义严重。这导致企业的并购动力不足,通常较少形成高溢价的并购交易,也就较少发生大额的商誉减值。基于上述分析,提出以下假设:

H3:相比于市场化程度低的地区,内部控制缺陷对并购决策及商誉减值的影响在市场化程度高的地區更加显著。

(四)机构投资者、内部控制缺陷与并购商誉减值

随着机构投资者持股规模的不断扩大,其对公司治理的积极作用日益突显。现有研究发现,机构投资者能够显著地提升企业业绩的稳定性、降低企业估值的偏误[30],还能够有效地抑制管理层的短视行为[31]。一方面,机构投资者在专业知识和分析信息等方面具有先天优势,能够有效地改善被持股企业的公司治理[32],抑制内部控制缺陷的产生[33]。另一方面,机构投资者在股权中的规模优势使其具有较大的话语权,其可以直接参与股东大会和董事会,从而直接影响企业的并购决策。通过运用其在专业化、规模化投资方面的经验,能够显著地提升被持股企业的并购决策质量。当企业的并购决策估值过高,或由管理层盲目做出背离企业发展的战略时,机构投资者可以给予修正或投出至关重要的反对票,从而抑制低质量并购决策产生,进而缓解后续的商誉减值问题。基于上述分析,提出以下假设:

H4:机构投资者能够有效地缓解内部控制缺陷对并购决策及商誉减值的负面影响。

四、研究设计

(一)样本选取及数据来源

本文选取2007~2017年我国A股上市公司为初始研究对象,使用的数据均来自于CSMAR数据库和WIND数据库。我国会计准则从2007年开始要求对商誉进行减值测试,因而本文的样本期间始于2007年。我们对初始数据按如下顺序进行了筛选:①由于商誉减值变量以并购决策之后三年的商誉减值金额之和来计量,因此本文研究的事件窗口期为 2007~2014年;②由于金融保险类上市公司与其他公司在资产结构和会计核算方面不具有可比性,因此剔除所有金融保险类上市公司;③由于本文重点关注并购决策的后续商誉减值情况,因此剔除在整个期间内没有做出并购决策,即没有新增商誉的上市公司;④剔除新增商誉和期初商誉均为零的观测值;⑤剔除未披露内部控制自我评价报告的观测值;⑥剔除所有缺失财务数据的观测值。最终,得到3964个观测值,其中存在内部控制缺陷的观测值有709个。为了避免极端值对研究结果的影响,对所有连续变量进行了1%和99%的Winsorize缩尾处理。本文主要使用Excel和Stata 14对数据进行处理。

(二)模型设计及变量选取

借鉴Goodman等[23]和Caplan等[34]的研究,本文使用如下模型来检验H1。

其中,GW_IP定义为商誉减值,以并购决策之后三年的商誉减值金额之和除以期初总资产来衡量。例如,并购决策发生在第t年,GW_IP以t+1、t+2和t+3年的商誉减值之和除以t年的期初总资产来衡量。之所以选择并购决策之后三年的商誉减值数据,是因为并购交易的业绩承诺期通常为3 ~ 4年,商誉减值问题通常发生在这个期间。同时,为了保证研究结果的可靠性,借鉴潘红波等[28]的研究,在稳健性检验中以商誉减值金额占总资产的比例加1取自然对数的方法来衡量商誉减值。

GW_NEW定义为新增商誉,以第t年新增商誉除以期初总资产来衡量。本文运用其来识别当年是否发生并购决策,因为商誉的增加主要来自于并购交易所支付的溢价。系数β1反映了并购决策的后续商誉减值状况,若β1显著为正,表明并购决策所带来的新增商誉后续显著地存在减值问题。

ICW定义为企业是否存在内部控制缺陷,若第t年的内部控制自我评价报告中披露了内控缺陷则取1,否则取0。为检验内部控制缺陷是否加剧了并购决策的后续商誉减值问题,本文引入交乘项GW_NEW×ICW,若其系数β3显著为正,则证明假设1成立。

ControlVariable为一系列控制变量。依据已有研究[22,28],本文将企业规模、财务杠杆、总资产收益率、经营活动现金流、股权集中度、托宾Q值、年个股回报率、审计质量、行业和年度等作为控制变量。此外,后续商誉减值可能来源于本年的并购决策,也可能来源于以前年度的并购决策。为剔除以前年度的并购决策对商誉减值的影响,本文还纳入期初商誉(GW_BOY)作为控制变量。

此外,为检验假设2 ~假设4,本文分别在上述模型中加入交乘项GW_NEW×ICW×STATE、GW_NEW×ICW×MARKET和GW_NEW×ICW×INST以验证产权性质、市场化程度、机构投资者的调节效应。

具体变量定义详见表1。

五、实证分析

(一)描述性统计结果及分析

回归模型中主要变量的描述性统计结果如表2所示。从表2可以看出,上市公司做出并购决策之后三年的商誉减值金额之和占总资产的比例(GW_IP)最小值为0、最大值为0.160,内部差异较大,说明我国上市公司的并购决策后续所面临的商誉减值问题的严重程度不同。新增商誉占总资产比例(GW_NEW)的平均值为0.021,最大值高达0.544,表明新增商誉总体规模较大,对企业整体财务状况具有重要影响,这与近年来我国并购市场持续活跃且多高溢价并购的情形相符。从内部控制缺陷(ICW)的平均值和中位数来看,仅有17.9%的企业在内部控制自我评价报告中披露内部控制缺陷。从产权性质(STATE)来看,在参与并购活动的企业中,国有企业占比38.5%。从市场化程度(MARKET)来看,在参与并购活动的企业中,有58.4%的企业来自于广东、上海、天津、北京、浙江、江苏等六个省市。机构投资者持股比例(INST)的最小值为0.001,最大值为0.218,可见我国资本市场普遍存在着机构投资者持股的现象,但持股比例差异较大。经过VIF检验,主要变量的方差膨胀因子均小于5,说明模型不存在严重的多重共线性问题。

(二)回归结果及分析

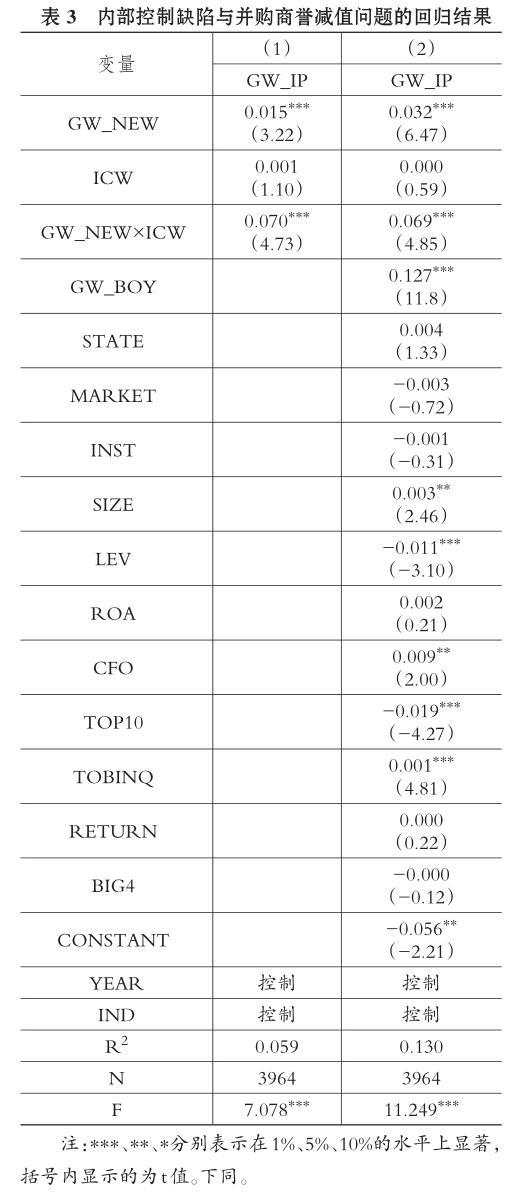

1.内部控制缺陷與并购商誉减值问题。表3列示了内部控制缺陷与并购商誉减值问题的检验结果。

表3的列(1)报告了仅使用新增商誉(GW_NEW)、内部控制缺陷(ICW)和行业年度哑变量作为解释变量的回归结果;列(2)报告了控制其他变量后的回归结果。我们可以看到,GW_NEW的回归系数均为正,且在1%的水平上显著,说明我国上市公司的并购决策后续显著地存在商誉减值问题。交乘项GW_NEW×ICW的回归系数在1%的水平上显著为正,说明内部控制缺陷显著地提高了新增商誉未来计提减值的可能性。存在内部控制缺陷的企业其所做出的并购决策后续将面临更加严重的商誉减值问题,且商誉减值率比不存在内部控制缺陷的企业约高出两倍(GW_NEW和GW_NEW×ICW的系数分别为0.032和0.069)。可见,实证结果与H1预期一致。在控制变量方面,企业规模(SIZE)大、财务杠杆(LEV)低、现经营活动现金流(CFO)充裕的企业更有可能进行高溢价并购,因此后续商誉减值问题更加严重;TOBINQ值越大说明企业的市值与账面价值比越高,股价越可能被高估,在这种情况下,企业会利用股份支付进行“高买高卖”的并购交易,而由此形成的虚高商誉终究无法实现,进而导致后续计提大额减值;较高的股权集中度(TOP10)能够抑制企业的低质量并购决策,缓解后续的商誉减值问题。这与已有的研究结论基本一致。

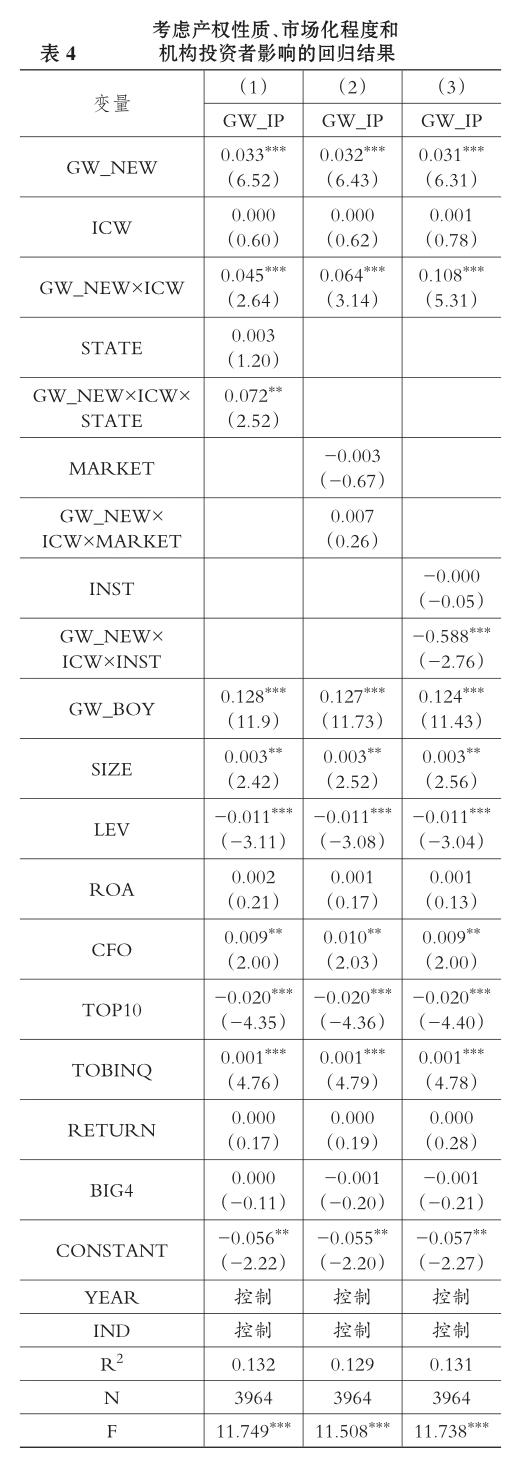

2.产权性质、市场化程度和机构投资者的调节作用。在表4列示了产权性质、市场化程度和机构投资者对内部控制缺陷与并购商誉减值问题之间关系的调节效应的检验结果。其中,GW_NEW×ICW的回归系数均在1%的水平上显著为正,这与上文得出的研究结果一致,进一步佐证了H1。

表4中的第(1)列检验了产权性质对内部控制缺陷与并购商誉减值问题之间关系的调节效应。交乘项GW_NEW×ICW×STATE的回归系数显著为正,说明相比于非国有企业,内部控制缺陷对并购决策及后续商誉减值的影响在国有企业更加显著,这与本文的H2一致。

表4第(2)列检验了市场化程度对内部控制缺陷与并购商誉减值问题之间关系的调节效应。交乘项GW_NEW×ICW×MARKET的回归系数为正,但在统计上并不显著。这说明在市场化程度不同的地区,内部控制缺陷对并购决策及后续商誉减值的影响并无明显差异,H3未得到验证。一个可能的解释是,并购热潮无差异地席卷全国,追逐热门概念、炒作并购题材成为资本市场的新时尚。傅超等[35]研究发现,我国并购市场存在明显的“同伴效应”,尤其在信息透明度低、投资者成熟度低、环境不确定性大的市场中,组织间的模仿行为加剧了商誉虚高现象,也增加了上市公司市值泡沫破灭的风险。因此,在市场化程度低的地区,尽管并购活动较少发生,但并购决策更趋向于盲目从众和非理性,后续商誉减值的问题也较为严重。

表4第(3)列检验了机构投资者对内部控制缺陷与并购商誉减值问题之间关系的调节效应。交乘项GW_NEW×ICW×INST在1%的水平上显著为负,说明机构投资者能够有效地抑制内部控制缺陷对并购决策及其后续商誉减值的负面影响,本文的H4得到了验证。

(三)稳健性检验

为了保证研究结果的稳健性,本文从以下角度对研究结果进行了测试:①为了排除可能的遗漏变量对研究结果的影响,本文进一步将两职合一(DUAL)和管理层持股比例(MSHARE)加入模型中进行检验。②为了排除变量计量偏误对研究结果的影响,我们借鉴潘红波等[28]的研究方法,以商誉(减值)金额占总资产的比例加1取自然对数的方法来衡量新增商誉(GE_NEW)、期初商誉(GW_BOY)和商誉减值(GW_IP)。回归结果显示,内部控制缺陷显著地加剧了并购决策的后续商誉减值问题,且这一现象在国有企业更加显著,机构投资者能够有效地缓解这一现象。这与上文的研究结果一致。

此外,借鉴顾奋玲、解角羊[36]的做法,按照内部控制缺陷的严重程度对内部控制缺陷(ICW)进行赋值,当内部控制自我评价报告披露重大缺陷时取值为3、披露重要缺陷时取值为2、披露一般缺陷时取值为1、不存在内部控制缺陷时取值为0。回归结果表明,随着内部控制缺陷严重程度的增加,并购决策的后续商誉减值问题也更加严重,从而进一步验证了本文的研究结论。

六、研究结论与启示

(一)结论

本文以2007~2017年我国A股非金融类上市公司为样本,实证研究发现,内部控制缺陷显著地提高了新增商誉未来计提减值的可能性,加剧了并购决策的后续商誉减值问题。进一步研究发现,这一现象在国有企业更加显著,机构投资者能够有效地缓解内部控制缺陷对并购决策及商誉减值的负面影响。

(二)启示

本文的研究丰富了内部控制缺陷及商誉减值方面的文献,并为防范和化解商誉减值风险提供了有益的启示。

1.上市公司应当加强内部控制建设,建立健全并购决策质量控制体系。具体来讲,上市公司首先要明确参与并购决策的主体及其相应的责任,如董事会、高管人员及并购工作组,同时设立相对独立的审计委员会对其并购工作实施监督与评价,以最大程度地避免非理性、高溢价并购决策的产生。审计委员会在后续的评价过程中,可以将超额商誉减值作为经济责任事项,对相应的决策者进行问责追责,让决策者为其失误承担相应的经济责任。其次,上市公司应当不断地提升并购决策参与主体的风险意识和专业素养,可以通过技能培训或并购失败案例讨论会等方式提高决策者的专业能力。再次,上市公司还应当完善并购风险防范机制,对目标企业所给出的业绩承诺进行充分合理的审慎性调查,如制定详细的调查清单与计划、安排总会计师及法律顾问对调查结果进行审核、聘请外部中介机构参与等,以充分识别财产权属、经营状况及或有债务等方面存在的潜在风险,避免商誉被高估,从源头上杜绝商誉泡沫的形成。最后,上市公司可以适当地引入机構投资者,以发挥其在内部控制建设和并购决策方面的指导作用,合理规避经营风险和商誉减值风险。

2.政府及监管部门应当建立健全规章制度,引导企业进行理性并购并做出科学的估值。首先,监管部门在事前应当加强对并购重组交易的审核,可以引入刚性估值限制,依据市盈率等指标为并购标的设置不同的估值约束条件,引导标的估值的理性回归。其次,监管部门在事中应当督促上市公司及时且详尽地进行并购信息披露与风险提示,如商誉确认对未来业绩的潜在影响、业绩承诺的履约保障措施能够覆盖潜在损失的程度等,以提高并购决策的透明度,充分发挥市场各利益主体的监督作用。最后,监管部门可以将不合理的超额商誉减值作为重点关注事项,纳入上市公司监管体系,要求上市公司进行责任说明。针对内部人依据信息优势进行股市操纵、内幕交易、减持套利的不端并购行为,政府及监管部门应当落实非法收益罚没政策,对违法者处以相应的民事或刑事处罚,并在一定的时间内不受理该上市公司的并购重组、再融资、股权激励等事项的申请,从而铲除不合理定价和虚假商誉的土壤。

3.投资者要客观理性地看待资本市场的并购重组活动,不盲目追随热点事件。投资者应提高风险意识并及时关注企业的内部控制缺陷及商誉信息,从而防范重大商誉减值风险。尤其针对一些存在高额商誉却从未计提过减值的上市公司,投资者应该仔细甄别,警惕高商誉表象下的业绩爆雷风险。

【主要参考文献】

[1]陆涛,孙即.上市公司并购重组的商誉风险[J].中国金融,2017(10):69~71.

[2]Hayn C.,Hughes P. J. Leading indicators of goodwill impairment[J].Journal of Accounting Auditing and Finance,2006(3):223~265.

[3]Gu F.,Lev B. Overpriced shares,ill-advised acquisitions,and goodwill impairment[J].The Accounting Review,2011(6):1995~2022.

[4]李万福,林斌,宋璐.内部控制在公司投资中的角色:效率促进还是抑制?[J].管理世界,2011(2):81~99.

[5]杜兴强,杜颖洁,周泽将.商誉的内涵及其确认问题探讨[J].会计研究,2011(1):11~16.

[6]陆正华,戴其力,马颖翩.上市公司合并商誉减值测试实证研究——基于盈余管理的视角[J].财会月刊,2010(11):3~6.

[7]Ramanna K.,Watts R. L. Evidence on the use of unverifiable estimates in required goodwill impairment[J].Review of Accounting Studies,2012(4):749~780.

[8]Masters-Stout B.,Costigan M. L.,Lovata L. M. Goodwill impairments and chief executive officer tenure[J].Critical Perspectives on Accounting,2008(8):1370~1383.

[9]叶建芳,何开刚,杨庆等.不可核实的商誉减值测试估计与审计费用[J].审计研究,2016(1):76~84.

[10]曲晓辉,卢煜,汪健.商誉减值与分析师盈余预测——基于盈余管理的视角[J].山西财经大学学报,2016(4):101~113.

[11]徐经长,张东旭,刘欢欢.并购商誉信息会影响债务资本成本吗?[J].中央财经大学学报,2017(3):109~118.

[12]杜春明,张先治,常利民.商誉信息会影响企业债务期限结构吗?——基于债权人的视角[J].证券市场导报,2019(2):45~54.

[13]高榴,袁诗淼.上市公司并购重组商誉及其减值问题探析[J].证券市场导报,2017(12):58~64.

[14]Altamuro J.,Beatty A. How does internal control regulation affect financial reporting?[J].Journal of Accounting and Economics,2010(1 ~ 2):58~74.

[15]Bargeron L. L.,Lehn K. M.,Zutter C. J. Sarbanes-oxley and corporate risk-taking[J].Journal of Accounting and Economics,2010(1 ~ 2):34~52.

[16]Brochet F. Information content of insider trades before and after the sarbanes oxley act[J].The Accounting Review,2010(2):419~446.

[17]劉亚莉,马晓燕,胡志颖.上市公司内部控制缺陷的披露:基于治理特征的研究[J].审计与经济研究,2011(3):35~43.

[18]Doyle J.,Ge W.,McVay S. Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting[J].Journal of Accounting and Economics,2007(1~2):193~223.

[19]齐保垒,田高良,李留闯.上市公司内部控制缺陷与财务报告信息质量[J].管理科学,2010(4):38~47.

[20]Beneish M. D.,Billings M. B.,Hodder L. D. Internal control weaknesses and information uncertainty[J].The Accounting Review,2008(3):665~703.

[21]Feng M.,Li C.,McVay S. Internal control and management guidance[J].Journal of Accounting and Economics,2009(2~3):190~209.

[22]张新民,卿琛,杨道广.内部控制与商誉泡沫的抑制——来自我国上市公司的经验证据[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2018(3):55~65.

[23]Goodman T. H.,Neamtiu M.,Shroff N.,et al. Management forecast quality and capital Investment decisions[J].The Accounting Review,2014(1):331~365.

[24]方重,程杨,肖媛.并购重组业绩承诺的现况与监管[J].清华金融评论,2016(10):73~79.

[25]Jensen M. C. Agency costs of free cash flow,corporate finance,and takeovers[J].The American Economic Review,1986(2):323~329.

[26]Malmendier U.,Tate G. Who makes acquisitions?CEO overconfidence and the markets reaction[J].Journal of Financial Economics,2008(1):20~43.

[27]李丹蒙,叶建芳,卢思绮等.管理层过度自信、产权性质与并购商誉[J].会计研究,2018(10):50~57.

[28]潘红波,饶晓琼,张哲.并购套利观:来自内部人减持的经验证据[J].经济管理,2019(3):107~123.

[29]卢煜,曲晓辉.商誉减值与高管薪酬——来自中国A股市场的经验证据[J].当代会计评论,2016(1):70~88.

[30]Borochin P.,Yang J. The effects of institutional investor objectives on firm valuation and governance[J].Journal of Financial Economics,2017(1):171~199.

[31]Koh P. On the association between institutional ownership and aggressive corporate earnings management in Australia[J].The British Accounting Review,2003(2):105~128.

[32]Aggarwal R.,Erel I.,Ferreira M.,et al. Does governance travel around the world?Evidence from institutional investors[J].Journal of Financial Economics,2011(1):154~181.

[33]李越冬,嚴青.机构持股、终极产权与内部控制缺陷[J].会计研究,2017(5):85~91.

[34]Caplan D. H.,Dutta S. K.,Liu A. Z. Are material weaknesses in internal controls associated with poor M&A decisions evidence from goodwill impairment[J].Auditing-A Journal of Practice & Theory,2018(4):49~74.

[35]傅超,杨曾等.“同伴效应”影响了企业的并购商誉吗?——基于我国创业板高溢价并购的经验证据[J].中国软科学,2015(11):94~108.

[36]顾奋玲,解角羊.内部控制缺陷、审计师意见与企业融资约束——基于中国A股主板上市公司的经验数据[J].会计研究,2018(12):77~84.