公子土斧壺銘文探研*

李春桃

關鍵詞:金文 媵器 鑄 乍

公子土斧壺於1963年出土於山東省濰坊市臨朐縣楊善村,①齊文濤:《概述近年來山東出土的商周青銅器》,《文物》1972年第5期,第12—14頁。現藏於山東省博物館。此壺高29.5釐米,重2.8千克,過去或稱其爲“公孫竈壺”,或稱之爲“公子土折壺”,其實都不够準確,其正確的定名應該是公子土斧壺。此壺頸部刻有篇幅較長的銘文,内容頗爲重要。下面先按通行意見釋寫銘文,②文中引用古文字材料時,除了與本文相關及特殊用法外,釋文盡量使用寬式,多數直接按破讀之字釋寫。再討論相關問題。

公孫竈立事歲,飯耆月,公子土斧乍(作)子仲姜A之盤壺,用祈眉壽,萬年永保其身。子子孫孫永保用之。

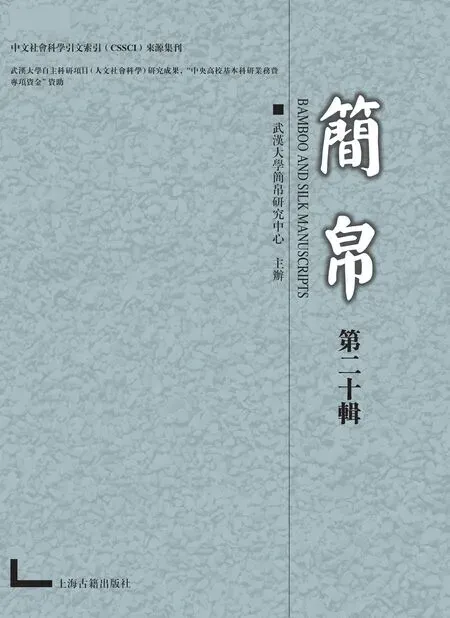

此器較早由齊文濤先生公佈,銘文中A形,齊文濤先生文章所附摹本作如下A1形,後來出版的《殷周金文集成》(9709號)一書收有此銘拓本,其中A作如下A2形:③中國社會科學院考古研究所編:《殷周金文集成》,中華書局1984—1994年;後文均簡稱《集成》。

齊文濤先生對銘文有大略解釋:“古代女兒也可稱子,子中姜即公子土折之女。,爲中姜之名,字不識。此器爲公子土折所作之媵器。”①齊文濤:《概述近年來山東出土的商周青銅器》,《文物》1972年第5期,第13頁。齊先生對“子”的理解以及將此器當成媵器,都是可信的,但把“斧”字誤釋成“折”,則不可從。同時,他對A字只是依形隸定,没有進行釋讀。後來學者討論此形時持有不同的意見。如何琳儀先生在《戰國文字通論》中一處注釋裏面將A隸定成“”,釋爲“鑄”。②何琳儀:《戰國文字通論》,中華書局1989年,第241頁。又《戰國文字通論(訂補)》,江蘇教育出版社2003年,第248頁注9。馬承源主編的《商周青銅器銘文選》嚴格隸定爲“”,未作釋讀,認爲是仲姜之私名。③馬承源主編:《商周青銅器銘文選》第四册,文物出版社1990年,第551頁。張亞初先生在《殷周金文集成引得》中給出的釋文作“”。④張亞初:《殷周金文集成引得》,中華書局2001年,第144頁。《殷周金文集成釋文》釋作“”。⑤中國社會科學院考古研究所編:《殷周金文集成釋文》第五卷,香港中文大學2001年,第451頁。《山東金文集成》一書的釋文直接給出原篆,並未做出隸定和釋讀。⑥山東省博物館編:《山東金文集成》,齊魯書社2007年,第619頁。《殷周青銅器銘文暨圖像集成》一書的釋文將其括注成“”,⑦吴鎮烽:《商周青銅器銘文暨圖像集成》,上海古籍出版社2012年,第12423號。本文簡稱“《銘圖》”。與張亞初先生意見相同。而近年來已經有幾位學者專門整理齊系金文,也分别討論過此字。孫剛先生《齊文字編》將該形收在“鑄”字下,⑧孫剛:《齊文字編》,福建人民出版社2010年,第361頁。張振謙先生《齊魯文字編》也將其收在“鑄”字下,⑨張振謙:《齊魯文字編》,學苑出版社2014年,第1711頁。可見他們都信從了何琳儀先生的意見。然而此後情況又出現變化,如孫剛先生在後來的博士論文中認爲將該形釋成“鑄”是受摹本影響,《集成》拓本十分清楚,左上部是“木”形,應從上録《商周青銅器銘文選》的意見隸定作“”,在銘文中作爲“仲姜”的私名。⑩孫剛:《東周齊系題銘研究》,博士學位論文,吉林大學2012年,第370—371頁。蘇穎先生隸定成“”,並云“或釋‘鑄’,‘鑄’無作此形者,不可從。”⑪蘇影:《山東出土金文整理與研究》,博士學位論文,華東師範大學2014年,第363頁。傅修才先生認爲A“爲仲姜之名,研究者或釋作‘(鑄)’。此字形體以《集成》所著拓本最爲清晰,其左上部明顯從‘木’。”⑫傅修才:《東周山東諸侯國金文整理與研究》,博士學位論文,復旦大學2017年,第44頁。

觀諸以上意見不難發現,因爲《集成》拓本較爲清楚,現在很多學者認爲此形左上部從木,不從火,所以A並非“鑄”字,該形在銘文中只是用爲仲姜之名。其實仔細分析此説,是存在很多疑點的。首先,著眼於字形方面,A1摹本形,是整理者最初所作,應該具有一定參考性。中央電視臺《國寶檔案》欄目曾對公子土斧壺銘文有專門介紹,其使用的摹本作,①參中央電視臺節目《國寶檔案》20110611。http://tv.cntv c.n/video/c14121/913bdb3850784aa42c27b38a8099e6ec。與A1相同。而在拓本方面,除了《集成》所録拓本外,《商周青銅器銘文選》也録有此壺拓本。相互對比可以看出,這兩紙拓本存在很多不同,兩者並不是同時所拓,而《商周青銅器銘文選》中拓本作,②馬承原主編:《商周青銅器銘文選》第二册,文物出版社1990年,第851號。與《集成》略有差異,而和摹本A1相近。可見A形左上部是否一定爲“木”形,還需要再做確認。其次,除了字形外,舊説在文義上也有扞格之處,以往學者多將銘文作如下釋寫、讀斷:

公子土斧乍(作)子仲姜A之盤壺。

可以看出學者都將“乍”讀爲“作”,理解成製作義,而將A當成仲姜的私名。即使主張釋A爲“鑄”的學者,因爲此句中不能出現“作”“鑄”兩個動詞,所以他們應該也是將“鑄”當成仲姜之私名的。③如張振謙先生主張釋“鑄”説,其所附釋文也將“乍”括注成“作”,應該也是將A當成仲姜之名。參張振謙:《齊魯文字編》第2296頁。但是以往這種理解是存在問題的,我們現在已經見到大量的青銅器銘文,當甲爲乙作器時,都是直接表述,在乙與器物名稱之間不加“之”字,下面以幾篇媵器銘文爲例:

黄季作季嬴寶鼎,其萬年子孫用寶用享

黄季鼎 《集成》2565

蘇公作晉妀匜,永寶用。

蘇公匜《銘圖》14892

遣叔吉父作虢王姞旅盨,子子孫孫永寶用。

遣叔吉父盨《集成》4416

侯氏作孟姬尊簋,其萬年永寶。

侯氏簋 《集成》3781

以上銘文與公子土斧壺辭例相近,文中雖無“媵”字,但都可判斷出是長輩爲晚輩女子所作之媵器,④以上四器屬於媵器,相關分析參陳昭容:《兩周婚姻關係中的“媵”與“媵器”——青銅器銘文中的性别、身份與角色研究之二》,《中研院歷史語言研究所集刊》,第七十七本第二分,2006年,第203—204頁。上録銘文没有在女子與器物自名之間加“之”字者。範圍再擴大一點説,檢索其他同類銘文,也鮮見有加“之”字者。這是因爲“主語+作+女子+器名”這一結構已經十分完善,加上“之”字反倒不通。所以以往學者對公子土斧壺銘文句式結構的理解恐怕都是有問題的。

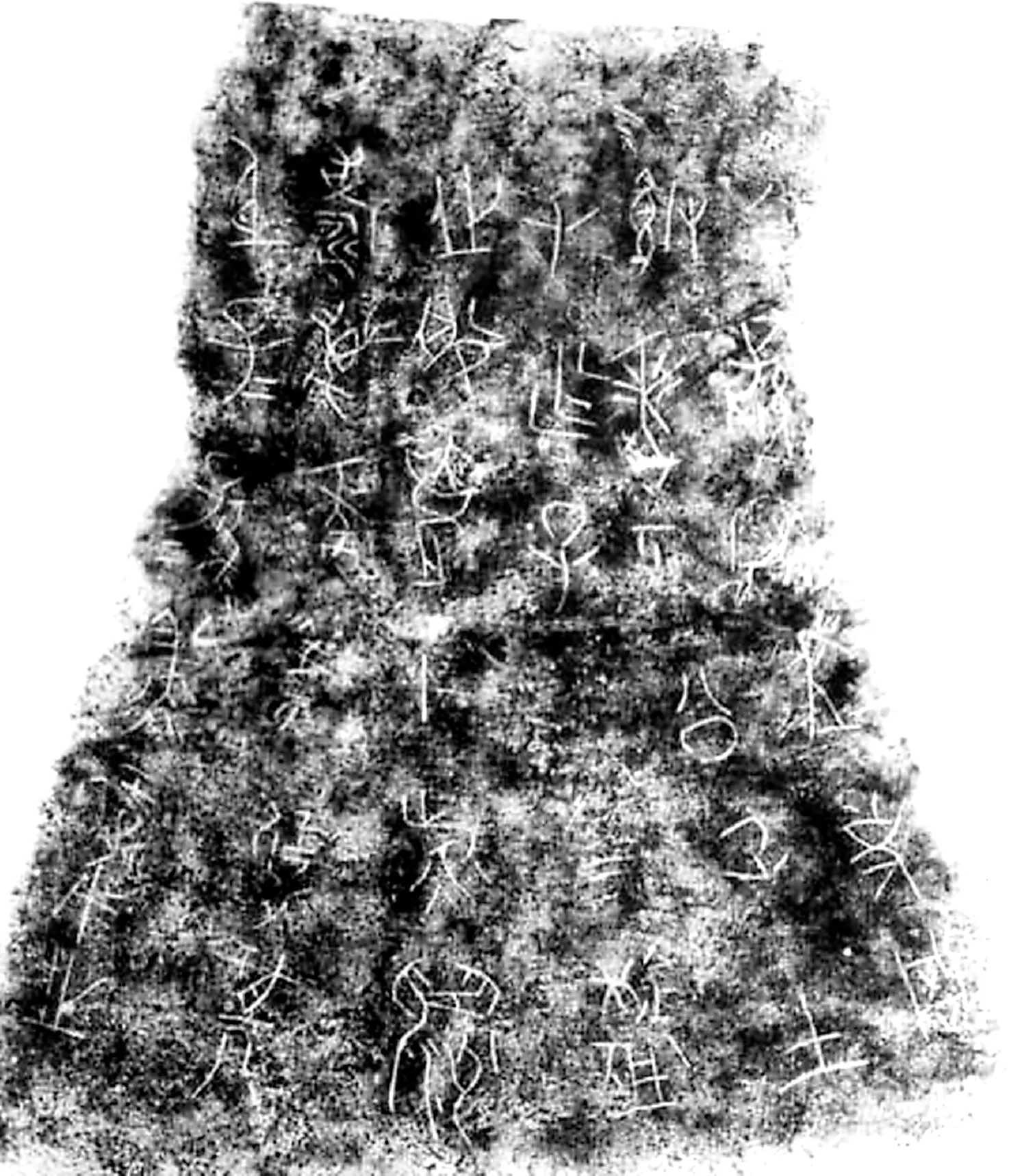

解決此問題的關鍵就是A字的釋讀。筆者曾懷疑早期將該形釋爲“鑄”可能是正確的,但不能理解成人名,而應當看成動詞,只有如此才能講通銘文,但《集成》的拓本確實不利於這一假設。帶着這種猜測,筆者曾請山東省博物館人員幫忙核對此銘,蒙該館衛松濤先生慷慨幫助,於2017年12月7日惠賜該銘文照片,其中A形十分清晰,照片中A作:

上文已論,將“乍”讀爲“作”銘文多出一“之”字,難通。確定了“鑄”字的釋讀後,銘文應該重新破讀、斷句。本文認爲“乍”不能讀爲“作”,應該另有讀法。有一件曾侯所作的媵器,内容十分特别:

叔姬霝乍黄邦,曾侯乍(作)叔姬、邛羋媵器肆彝,其子子孫孫,其永用之。

《集成》4598

此銘出現了倆個“乍”字,後者顯然是“作鑄”之“作”,前者讀法應該與之不同。郭沫若認爲“上乍乃迮省,嫁也,適也。……又筍伯盨:‘筍白大父乍嬴妃,鑄匋盨。’亦謂遣嫁嬴妃爲鑄寶器。”②郭沫若:《兩周金文辭大系圖録考釋》,科學出版社2002年,第165頁。這對銘文文義的理解顯然可信,近來鄒芙都、馬超兩先生又撰文認爲訓作嫁也、適也的“乍”應讀爲“䢐”,他們云:

……以上資料可證“乍”“且”二字讀音相近,“乍”完全可以讀爲“徂”。“徂”異體作“䢐”,《説文·辵部》:“䢐,往也。从辵且聲。䢐,齊語。徂,䢐或从彳。”“䢐(徂)”本義是“往”,即由一地前往另一地,而嫁女在事實上也是女子由一地(父家)前往另一地(夫家),因此“䢐(徂)”很自然的就可以表示“嫁”義。《詩·衛風·氓》:“自我徂爾,三歲食貧。”鄭箋云:“徂,往也。我自是往之女家。女家乏穀食已三歲,貧矣。”“自我徂爾”意爲自從我到往你家,實際上也就是説自從我嫁給你。①鄒芙都、馬超:《金文考釋拾零三則》,“商周青銅器與金文研究學術研討會”論文,鄭州2017年,第525頁。

按,此説可信。筆者認爲公子土斧壺銘文中的“乍”字也應讀爲“䢐”,《説文》謂“䢐”是齊語,這很值得注意,因爲公子土斧壺的國别就是齊國,將“乍”讀爲“䢐”,與《説文》的解釋、所説國别都是相合的。如此理解后,壺銘前面“䢐”字是嫁義,後面“鑄”字才是表鑄造義的動詞,銘文格式與前引郭沫若所提及的荀伯大父盨正可類比:

公子土斧乍(䢐)子仲姜,鑄之盤壺。

荀伯大父乍(䢐)嬴、妀,②盨銘“嬴妀”或被當成一個女子名,或認爲“嬴”“妀”都表姓,在銘文中代表兩個女子,無論哪種解釋都不影響其與公子土斧壺銘文的類比關係,此處暫取後説。鑄寶盨。

兩篇銘文句式、結構、用詞均類似,壺銘前面説往嫁仲姜,後面説爲她鑄作盤壺,文義是十分合適的。

上文討論了公子土斧壺銘文的釋讀,認爲不能像舊説那樣把公子土斧壺的“乍”讀成“作”,把“鑄”字當成人名。而應該把“乍”讀爲“䢐”,把“鑄”理解成動詞。接下來試着談一下與壺銘相關的器物,即蔡大司馬燮所作之器。韓自强、劉海洋兩先生前些年公佈了一件蔡大司馬盤,③韓自强、劉海洋:《近年所見有銘銅器簡述》,《古文字研究》第24輯,中華書局2002年,第168頁。銘文云:

唯正月初吉丁亥,蔡大司馬燮乍媵孟姬鑄盥盤,其眉壽無期,子孫永保用之。

近來吴鎮烽先生《殷周青銅器銘文暨圖像集成續編》又公佈了一件蔡大司馬燮匜,④吴鎮烽:《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》,上海古籍出版社2016年,第30997號。銘文云:

唯正月初吉丁亥,蔡大司馬燮乍媵孟姬鑄盥匜,其眉壽無期,子孫永保用之。盤匜當爲同一人所作,是成套的水器,銘文中也分别出現了“乍”和“鑄”,似乎可與公子土斧壺、荀伯大父盨相類比。但需要注意的是所謂的“鑄”字盤銘作;匜銘作,兩相對比可知,火旁上部爲“大”形,此形恐怕不能釋成“鑄”字,而應該是“赤”字。退一步説,即使此形爲“鑄”字異體,此字在銘文中用爲人名的可能性也是存在的。公子土斧壺銘文中有“之”字、荀伯大父盨銘文女子的姓十分清楚,這兩篇銘文的句式結構是十分確定的,而蔡大司馬燮盤、匜的銘文格式不若壺銘、盨銘清晰。同時,盤銘、匜銘中“乍”字後面爲“媵”字,“媵”字在媵器銘文中作動詞時,所接的賓語多是器物,而鮮有人物。那些“媵+人名”的結構中,很多也是承前省略了器物名稱。假設蔡大司馬燮盤銘、匜銘中的“乍”讀爲“䢐”,所謂的“鑄”爲動詞,那麽“媵”的賓語便是孟姬,這與金文中“媵”字常見用法略有差異。①按此規律,鮑子鼎銘文首句“鮑子媵仲匋姒”,其中“”仍應讀爲“作”,理解成後面省略了器物名稱。似不宜將“”讀爲“䢐”。所以,綜合來看,本文目前認爲蔡大司馬燮盤銘、匜銘與公子土斧壺銘文的情況不同,兩者不宜直接類比。

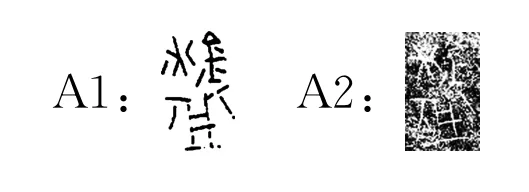

壺銘摹本

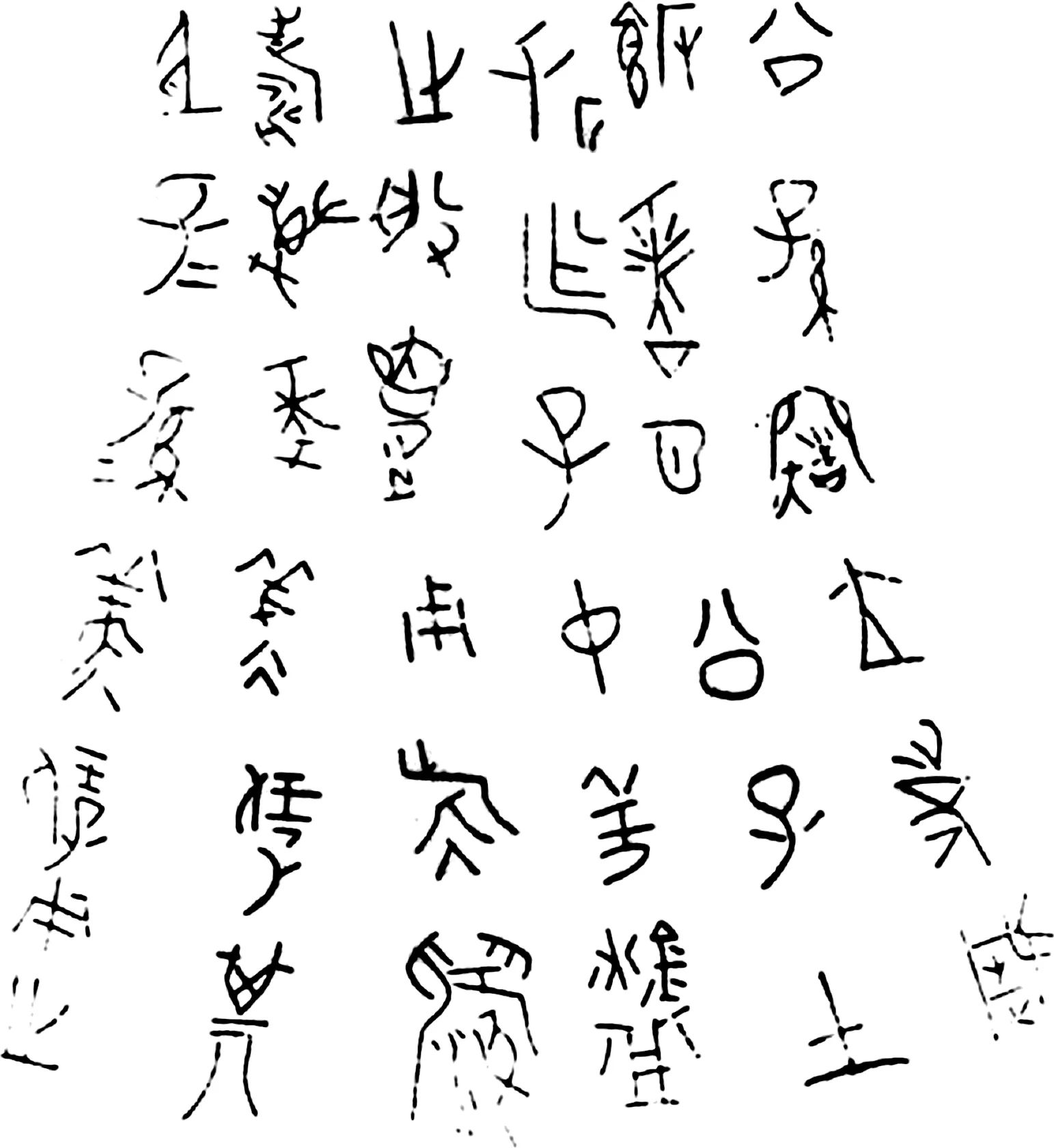

《集成》所録銘文拓本

《商周青銅器銘文選》所附拓本

壺銘頸部照片(另見插頁)