群建筑:台地/框架/屋顶 2018年度毕业设计课程的教学思考

刘 畅

如果我们观察一片自然:一片森林的边界,一片海岸,海洋或是一片盛开花朵的草地,我们所看到的这片草地的特征来自于无数种叶子及植物枝干的组合,它们依据特定的自然之理组合在一起。正是这种众多的重复并带有微妙的差异-呈现了它作为一个群体的特征……

——伍重[Jorn Utzon]1Jorn Utzon,Additive Architecture,Mogens Prip Buus&Edition Blondal,2009,p.6.

建筑师伍重在晚年提出的“加法建筑”[Additive Architecture]中有这样一段诗意的文字以讨论大自然中某种“群体性”的特质。令伍重所着迷的这种自然的“群体”状态不只是一种视觉的表象更意味着某种自然的内在结构和本质。此时我们实际上并不需要急于探究伍重的“加法建筑”的具体形象,而如何将他在此文中所描述的某种具有自然有机“群体”状态赋予到建筑学中本身已成为令人反复回味,遐思的事。

毕业设计课题《群建筑》也正是试图讨论这样一种具有群体性的建筑思考和操作方法。群建筑并不是笔者自创的一个新名词,它与建筑学中的众多思辨相关。除了上文中伍重以“自然”作为原型的群体思考外,日本建筑师桢文彦[Fumihiko Maki]在《集合形态研究》通过回溯传统聚落、民居等历史原型,对当时风行的“巨构”[Mega-structure]进行反思,提出了“群形式”[Group Form]2Fumihiko Maki,Investigations in Collective Form,Princeton Architectural Press,1997.的理论:在这种关注群体性的建筑思考下,建筑不再被理解为城市中的孤立个体,而被拓展为各种“关系”的集合物。虽然桢文彦似乎并没能在自己的建筑实践中将此“群形式”理论导向令人满意的表达,而我们却可在斯密森夫妇[Alison Smithson]及范·艾克[Aldo Van Eyck]等为代表的“十次小组”[Team X]的一批“毯式建筑”实践中观察到类似的思考。“毯式建筑”可以理解为对英雄主义式的建筑的消解,而将建筑理解为一种城市中的有机片段,作为“围合城市空间的聚合物”。同时它更人性的关注“社区生活”,试图成为一种与人群的社会生活所相互机激发的多层次的复杂复合体。从这三种线索中我们可以发现群建筑所可涉及的自然,城市,社会等多重命题的综合意义属性。当然群建筑并不只是外来建筑语境下的舶来品,我们同样可以在中国的园林,大型院宅,某些村落等特殊类型中发现类似的“群体”性特征,王澍老师曾在《隔岸问山:一种聚集丰富差异性的建筑类型学》中谈过一个叫“洞庭溪”的村子,文字描述中这个村子既是一个极美的村子,又如同一座人造的山,又根本就是一个巨大的房子3王澍著,《造房子》,湖南美术出版社,2016年,第102页。。此处聚落,自然,建筑的多重意义被叠合在一起,并在一种群体性的状态下获得共存。

另一方面,在当下中国城市的种种问题下,群建筑的态度是否可以成为自然与城市,城市与建筑相互割裂的困境下某种弥合?又是否可以成为某种批判工具指向对当代城市中出现的建筑楼的机械重复及相对的标识性建筑困境的反思;以及对都市“大”建筑综合体的瓦解?基于“群建筑”一词所涉及的广阔背景和可关联的多层次的命题,使其本身成为一种具有开放度的建筑思考,该课程教学并非是对某个特殊历史范型的回溯式研究,而是试图导向一种具有密度的建筑思考和练习。因此在此并不预先给出一种范式,而希望学生们通过自己的研究和实验来找到一个自己心目中的群建筑。

当然一个开放的命题有时也会令学生觉得无处下手,每年在“群建筑”的背景下给出三个关键词,以给学生们提供线索和参考点。这些关键词往往关系到建筑学中反复被讨论的一些经典命题,同时也跟国美建筑学院学术环境下所探讨的核心命题相关。比如第一学年给出的主题为“迷宫”“花园”“村落”,它们分别指向建筑学的本源问题:其中迷宫指向身体的体验;花园指向自然和人工的问题;村落指向建筑群自发形成的机制。它们既指向三种角度,也可以彼此交叠,比如中国的园林可以理解为既是花园,也是迷宫,也是一个聚落。并且它们并都具有一种群体性的气质。另外或许是日常于象山校园环境的浸淫,回看这几个词,竟发现整个象山校园正是某种迷宫/花园/村落的群建筑范型。

此学年试图从一个更微观的角度给出三个关键词,分别为“台地”“框架”“屋顶”,它们分别可理解为建筑的三种经典的基本元素,正如森佩尔[Gottfried Semper]的《建筑四要素》可以理解为对建筑意义的提炼。而这种要素化随着学科化渐渐演变为一种教条时,它们的意义也渐渐被忽视,此时需要一种异化使其意义被重新呈现,正如王澍老师在早年的“瓦园”中:坡屋顶作为覆盖草坡的一种地出现时,屋顶的意义被改变也被重新揭示。本课程也尝试避免将对“台地”,“框架”,“屋顶”三者的思考停留于通常意义下的三种建筑构件,而试图让学生对三者的意义进行重新发现。

“台地”意味一种对自然地形的人工化,当人类决定在一片自然中定居时,必然要对一块作为居住的大地进行处理使其成为一片人可以停留休憩和工作活动的地面,建筑再在之上生长。这种人工处理是将台地作为人工对自然的雕刻,还是最少的触及地面而建造一块平台微微的匍匐在大地之上,这是不同地域的选择,而台地或台-地都意味着一种自然与人工化间的中介。另一方面,台地不只是实体它也意味着空间,印加遗址莫雷梯田在当今往往被看作一种壮观的大地景观,而其形态背后蕴藏着特殊的农业意义。在这种阶梯形台地中,每级有微小的温度差,于是在梯田使用时每一级可以种植不同种类的作物,从而意味着台地一方面指向一种空间的水平连续,另一方面其中的微高差又指向一种形成微妙空间等级的潜力。再者正如皮基奥尼斯[Dimitris Pikionis]在〈情感地形〉4[美]肯尼斯·弗兰姆普敦著、王骏阳译,《建构文化研究:论19世纪和20世纪建筑中的建造诗学》,中国建筑工业出版社,2007年,第8页。一文中讨论的,大地与身体间存在一种亲密的联系。在一些早期的穴居住宅中,我们会发现那些地面上下挖而可以用于家庭围坐的坑,堆高的用作床榻的土台等等,这里地面成为一种家具,同时也烙印下人类生活的痕迹。而今日随着高速而大量的城市化发展,在这些快速的城市建设中,不乏铲平一切的平板化的城市建设,这里大地的原本面貌难以寻迹,同时人与场地间某种密切联系也被切断。因此是否也需要在当下唤起这些未来建筑师们对于大地的尊重和敏感?

有关“框架”之词,很容易联系到现代结构和建造体系中最为普遍被使用的框架体系。这种骨架体系如果从建构上向回看,实际上可以追溯到早期的木结构的杆件建造体系。它是作为平行于砌筑体系的另一种早期建造行为中的主要建造体系。如果说砌筑体系可理解为源自洞穴的重型建造系统,那杆件系统可理解为源自树林的轻型建造系统,而这种轻重的差别同时也在两者所形成的空间中留下痕迹。因此框架本身应具有一种轻而通透的空间潜力,而通透并非意味着最大的减少结构梁柱,框架作为一种弱化的空间限定也与身体存在一种联系,比如日本“数寄屋”中柱网的尺度依据席位的尺度而定;摩尔建筑中教堂的密柱空间的单元尺度也与一个人的祈祷空间有关。而再看今天普遍被应用的框架系统,很多时候它一方面成为一种结构力学的理性产物而与人的尺度无关,另一方面成为快速建造的工具而消极的隐藏在建筑之中,从而框架与空间体验和身体尺度的关系渐行渐远。在这样一种状态下是否需要挖掘框架对于空间和体验的意义?

“屋顶”可以被理解为一种最基本的建筑。正如马克-安托万·洛吉耶[Marc-Antoine Laugier]所提出的原始棚屋原型,屋顶作为一种人工的头顶覆盖成为最早的建筑。在原始部落的棚屋中,我们会发现一些屋顶甚至延伸到地面,在这里墙面也不需要了,从而屋顶不只是浮于头顶的平面而成为对屋顶下身体和生活的覆盖和包裹。另外有意思的是,在这种原始棚屋中,屋顶中央高的空间成为家族做饭,聚集等公共活动的空间,而在屋顶靠近地面的边缘处成为人可以蹲坐静思的私人空间,从而屋顶和屋顶下的行为间形成了某种紧密感。除了原始棚屋外我们可以在许多历史中的屋顶范型中发现这种屋顶与我们身体,生活间的亲密感。而回看当下,随着现代标准化建设中各建筑部件的细致分化,这种亲密感在逐渐弱化,屋顶离我们的身体越来越远,有时成为一种外部的形式而并不被我们的体验所感知,于是这种屋顶与身体在空间中亲密度是否需要重新被讨论?

从而“台地/框架/屋顶”也意味着三种关系:建筑与大地的关系,建筑与自身骨架的关系,建筑与覆盖的关系,它们共同通过人来建立联系。如果将“台地/框架/屋顶”作为对建筑的抽离,在进一步挖掘它们各自的本质及潜力的同时是否也在对建筑本体进行一种提炼?当一个建筑只剩下地或框架或屋顶时如何可以成立?从而三个词更指向三种不同的空间气质,三种自足的建筑类型。

教学主要分为三阶段:第一阶段即是对前面所列举的三个主题词的研究,总共8个学生分为三组,即使几个学生共享同一主题词,每个学生都在统一的命题中寻找到各具差异的具体方向。这种主题式研究的目的并非仅仅是背景知识的积累或理论性讨论,而是希望指导学生们能在这种研究中找到一种具有空间潜力并承载某种文化意义的特殊类型,并对前文提出的诸多问题给出某种回应。另一方面教学也关注某种具体的尺度及身体的体验,与之对应第二阶段题为“可以居住的台地/框架/屋顶”的小住宅尺度的设计练习,以操练和转化学生们在第一阶段中的思考,在此阶段的设计练习中试图通过一种相对小的尺度和行为活动的介入帮助学生可将自身投射其中,便于其对空间体验建立一种具体的想象,从而讨论和建立人与“屋顶/框架/台地”的某种亲密联系。到了第三阶段的大设计中,试图让学生们去直面现实。对于毕业设计,课堂中已不再给出任务书或场地红线而让学生们自发的去周围现实中发现一块场地,去策划一个内容。目的是让学生将纯建筑学的讨论最后又投射到现实问题中以作为他们最终呈现的大设计。

图1 印加遗址莫雷梯田

图2 枕木屋,日本,[瑞士]安德烈 ·德普拉泽斯,《建构建筑手册》,大连理工大学出版社,2007年,第69页图

图3 Oton Jugovec 遮蔽棚

教学中这个三个阶段有彼此对应的内容,而对一种类型的探索与提炼是贯穿的,从第一阶段的思辨层面,到第二阶段的空间与体验层面,再到第三阶段又加入现实批判的色彩,通过三个阶段的操练让学生逐渐精炼他们的研究内容及所关心的问题并通过建筑化操作来呈现。另一方面,正如荷兰建筑师范·埃克所说“一片树叶是一棵小小的树,一棵树是片巨大的树叶;一个城市是一个巨大的建筑,一个建筑也是一个小小的城市”。教学中试图在三阶段中实现一种尺度的过渡与转换,要求学生在独立的单元尺度和具有生长性的群体尺度间穿梭以探讨个人尺度空间与公共尺度空间的连续。不论如同树枝般的生长还是套娃般的层叠;在转化中希望能在个人尺度中介入某种复杂的公共性,而在公共大尺度中依然保留个人化的亲密性,如同一个容纳千人的公共空间也是一座包含一千个“个人尺度”的空间群。

如果还要对教学过程作一个总结,那么主要关注的有两个要点:一,教学中的“主题”不只是一种头脑风暴式的“设计概念”,而试图指向更丰富的多层次含义以及一种自觉的长期思考。因为对于学院所培养的建筑师不应只是大型设计公司的生产者,社会服务行业的提供者;而同样也应该具有知识分子与艺术家式的自觉性责任感与批评性思维。二,教学中所探讨的具体建筑不只是一种可被建造之物,它需要揭示“人”的出现,作为一种承载人身体体验的细腻载体,指向一种在想象中可被体验的建筑设计思考。

图4 可居住的屋顶,陈怡汝

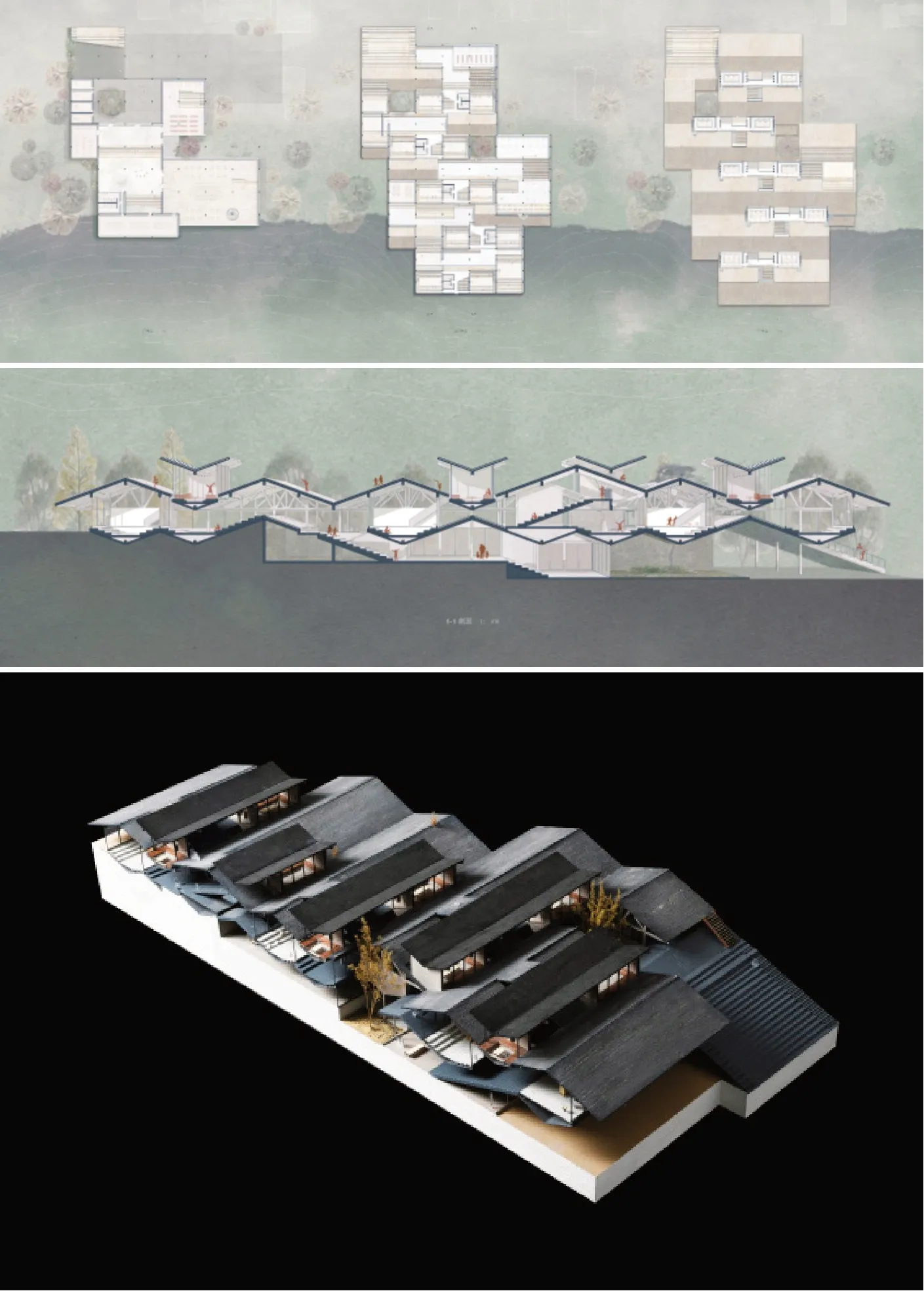

图5 台地市场公园,郭子馨

图6 框架之森,杜一

最后八个学生的设计成为学生们对于建筑问题独立思考的物化,在台地组中:郭子馨同学主要关注于阶梯式台地,从景观的宏观尺度到与身体相关的微观尺度研究探讨台地与空间等级和生活行为间的关系。董冠男同学的研究中反映出其对台地中人工和自然间相互关系的思考以及对台地剖面的细致研究,如同摸索地质断面般探究台地的内在多种空间层次。胡屹峰同学在研究中受到中国园林的启发,在讨论中引入“房”作为一种参考,”将“台地”理解为房子与地之间一种中介,以“半台半房”作为一种类型来讨论一种房与地之间的特殊关系。在框架组中:杜一同学在研究中讨论框架体系与围护体系间的分离程度及所可能产生的空间,同时试图摆脱对框架中梁柱区分的先入之间,而将框架理解为一个整体来讨论框架在剖面上的可能性。殷子俊同学则研究讨论框架和围护体系复合可能性,一种具有厚度的框架,一种“无墙”的空间。屋顶组中:陈怡汝同学受柯布“屋顶花园”命题的启发,开始于对屋顶之上空间和行为的研究并逐渐转向对屋顶之上和屋顶之下空间关联的探索,屋顶作为室内/室外,开放/包裹等多种空间关系的特殊边界。如果说屋顶的遮蔽功能是对外界自然的某种抵抗,洪烨飞的研究则是对此的质疑,他关注于屋顶如何作为一种人工环境和自然天空间的柔软介质,并指向对由此产生某种自然渗透的诗意空间的探讨。屠周仪同学以“轻与重”的视角来切入对屋顶的研究,这种轻与重不只表述一种形象更关乎空间。

作为学生作业,它们不免保持某种稚气,而或许这种稚气和理想性正是学生作业的可贵之处,使其不只是职业化培训的产物,而成为这些未来建筑师们心目中某种理想建筑原型的模糊影子,并留在他们的身体记忆中,在未来的实践中逐步清晰。

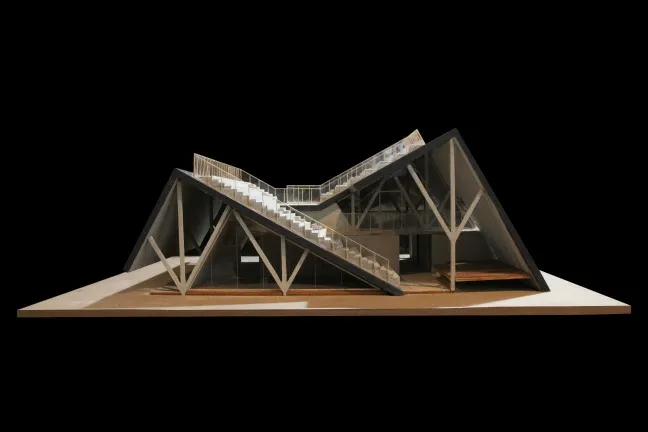

模糊地与顶的屋顶——城市边缘的儿童之家作者:陈怡汝指导老师:刘畅该设计从“屋顶”的命题出发,不局限于将屋顶作为一种建筑部件或是“大屋顶”的形式符号,而重新思考屋顶的本源及潜力,并逐渐探讨一种模糊地面与顶面的屋顶,最终将该类型的操作赋予一个儿童福利院的设计中。在该设计中屋顶成为空间的限定,成为结构本身,成为周围历史肌理的延续和山体的衔接,它成为一种新的地平线,在之下形成分化而连续的公共空间,之上形成开阔而具有领域感的室外空间,从而在这个场地上构筑两个世界令孩子们在屋顶的上下之间展开对周围世界的理解。