建筑教学中的几何学实验 重新认识中国本土建筑学匠意*

詹 远 阮 昊

一 西方建筑学中的几何学,及其在建筑教育中的作用

西方建筑学有着完整清晰的体系与脉络,其中重要的原因是几何学作为西方经典建筑学的基础与核心。几何作为一种工具,在西方建筑学的发展中不断改变着人类理解与描绘空间的方式。

(一)通过几何理解和描绘空间

在西方,几何的使用自有记录的开端可以追溯到古埃及、古印度和古巴比伦。最早的几何学是关于长度、角度、面积和体积的经验原理,被用于测绘、建筑、天文及各种工艺制作中。几何几乎伴随着最早建筑物的产生而产生。如古埃及金字塔是方椎体,古希腊帕提农神庙的平面是矩形等,都是基本的欧氏几何体。数学中的欧式几何是关于物理空间和物质空间的精准描述,而建筑形式中的几何学,则以某种数学的方式表达着与信仰、文化、历史观念的深刻联系。建筑中的几何学不仅是设计的辅助性工具,也是空间观念的表达,几何学不仅是一个测量学的概念,同时还是文化概念和哲学概念。1周凌撰,〈建筑学与几何的危机及其超越〉,载《新建筑》,2009年,第6期,第13页。

图1 (左上)欧几里德《几何原本》[Euclid's Elements of Geometry]

图2 (右上)维特鲁威,建筑与比例人

图3 (下)牛顿纪念堂

在文艺复兴时期,人们相信建筑学是一门科学,建筑的每一部分,无论内部还是外部,都应当整合到统一的数学比例系统当中,比例[propotion]是建筑几何学在文艺复兴时期的代名词。18世纪欧洲启蒙运动所引发的理性主义的兴起,人们再一次关注简单几何体的崇高精神意义,最具代表性的作品如布雷设计的牛顿纪念堂,布雷以一个直径长达500英尺的球体嵌在一个三层蛋糕式的圆形底座中,以纯粹的几何表达崇高的视觉形象。到20世纪,现代主义运动兴起,欧式几何的空间观在柯布西耶所倡导的现代主义建筑中发扬光大,在《走向新建筑》一书中,柯布西耶称简单几何形体为“最美的形式”。2沈源、罗杰威撰,〈不同几何空间观下的建筑设计—对建筑“形体语言”的探析〉,载《建筑师》,第144期,第38页。柯布西耶的作品中,无论是比例方法的使用,还是模数理论的建立,以及像方体、锥形等造型的设计,都是用几何学为工具创造新的建筑学思潮。当代建筑学语境中的几何学,已经不仅局限于欧式几何,以拓扑几何[Topology]、分形几何等方式对建筑进行理解与设计的作品也层出不穷。

(二)建筑教育中的几何学

现存西方最古老且最有影响的建筑学专著《建筑十书》里,维特鲁威就有专门的对建筑构图原理和数字比例关系的论述。比例关系作为核心,它是重新发现古希腊、罗马建筑及《建筑十书》的基础。文艺复兴早期马萨乔发明的缩短法绘画和布鲁内莱斯基的透视法,将对三维物体的观察描绘成二维,使得在二维平面上去描绘三维空间的感知成为可能,极大地推进了建筑中创造非凡的三维空间的能力。蒙日画法几何与投影图论,使几何学在建筑学中可以开始纯粹成为数学的方法,把几何学的壁垒从空间想象力的层面解放出来。通过画法几何,熟练的建筑工人根据几幅平面和投影图形立即想象出该部分的实际形状应该是什么样子,并把它建造出来。

19世纪,路易·杜朗的《建筑学课程概要》将所有建筑信息分为三个部分:建筑元素、整体构图和类型分析。3H.Wolfflin,Principles of Art History,Dover Publication,1915,pp.14-15.这种创新的图解方法精简了设计过程,催生了布扎体系中平面构思图”parti”的概念。4[法]安托万·皮孔撰,周鸣浩译,〈建筑图解,从抽象化到物质性〉,《时代建筑》,2016年,第5期,第19页。parti 是布扎[Beaux-Arts]的专用术语,指建筑类型的体量或平面布局的抽象图解。在其概念构图[composition]中,如何处理建筑的体量、平面和立面的相互关系的一套设计原则,是布扎设计方法的精髓所在。构图包含了整合,即将局部整合为一个整体。5顾大庆撰,〈向“布扎”学习:传统建筑设计教学法额现代诠释〉,载《建筑学报》,2018年,第8期,第100页。虽然布扎体系的传统被现代建筑师所诟病,但parti 仍存在于建筑学这门特别重视功能和流线需求的学科中。

20世纪初短暂存在但影响深远的包豪斯,教学强调对材料、结构的感觉,重视学生主观感受,对空间内在功能的重视,以及对几何形体的偏爱。在这一时期诞生了大量的以几何形体为母体的平面、家具、工业设计、建筑等产品及设计。20世纪50年代,在美国德州奥斯汀兴起的九宫格训练,把建筑学的平面始于限定的九宫格框架,自由发展结构、流线、空间关系、几何、方向性等构成,让平面的几何图形操作成为产生建筑空间的工具,深远地影响了后来的建筑学教学方式。6[巴西]卡约·巴尔博萨、[西]索菲亚·布兰科·桑托斯撰,周渐佳译,罗旋校,〈九宫格—一种建筑思想的生产〉,载《时代建筑》,2016年,第2期,第167页。

二 中国传统建筑的体验模式以及教育模式

(一)中国传统建筑的体系传承性弱,以师徒方式为主

不同于西方在几何中对数理、画法的体系化研究、几何学可以作为一种描绘世界的工具单独探讨,几何在古代中国更接近一种对自然的现象描述。中国古代向来有“天圆地方”的观念,以简单的几何形来解释宇宙。中国古代建筑书籍经典《营造法式》中也有大量的建筑比例与建筑构建模数关系的总结。但这些对于几何的讨论仅停留在观察和描述层面。反观具体的中国传统建筑与人文艺术当中,中国传统人文情怀、价值观,富含无穷的设计思想与技巧;而到了对这些思考与设计技巧的继承方面,只有口传心授的师徒方式,师傅带着学生慢慢浸润其中,只可意会,不能言传,在体系、模式上几乎无可借鉴。在中国传统绘画、书法或建筑中均如此。对于中国传统经典的解读方式,一种是“经学”,引经据典,把传统范式说成是最好的东西,可以通过引用的方式考察转化;一种是义理,讨论一个理想的世界而忽略现有的规则。

图4 (左):蒙日《画法几何》插图

图5 (右):路易·杜朗的《建筑学课程概要》插图

近百年来,中国本土营造知识开始处于一个被不同观念以特定框架的观看方式所审视、解读和重构的进程之中。如梁思成、刘敦桢等营造学社的前辈,用西方习得的方式重新挖掘、梳理中国传统建筑知识,使其有效融入全球性建筑知识体系之中。但他们对中国传统意义做建筑设计的研究,研究木构的细部构造,这些是怎么建造的问题,这些做法是建立在建筑理解的基础上。又如彭一刚先生用现代“空间观法”析解中国古代园林平面,试图令其具备与现代建筑通用的可解读性。7金秋野撰,〈可变之“观”与可授之“法”—《如画观法:传统中国山水画视野构造之于建筑设计》研讨会〉,载《建筑学报》,2014年,第6期,第8页。

对于中国传统建筑也有以几何学为方法进行研究的尝试。王贵祥的《中国古代木构建筑比例与尺度研究》,尝试为中国传统建筑研究构建一套与西方古典建筑相呼应的建筑比例与尺度规律体系,将西方经典建筑分析方法应用于中国传统建筑并根据中国古代木构建筑自身特点加以拓展和开创的研究脉络,这些研究是对中国古代木构建筑的比例与尺度规律主要问题的探索。8王贵祥、刘畅、段智钧著,《中国古代木构建筑比例与尺度研究》,中国建筑工业出版社,2011年。

(二)两极分化:当代中国建筑学教育对中国传统建筑的看法

在中国当代建筑学教育中,面对中国本土营造的态度,经常会站在对立面:或者一味赞扬中国传统与经典建筑,过于强调地域性特征,认为西方建筑学方法面对中国问题失效,还是继承以往的解读方式,不可言传;或者全面拥抱西方建筑范式,以西方教育法为基础进行工科建筑学训练,对中国本土建筑的认知与继承日渐匮乏,抛弃中国传统。

图6 (左):《中国营造学社汇刊》插图

图7 (右):《中国古代木构建筑比例与尺度研究》插图

对于在建筑教育中如何理解和继承中国本土营造的方式,有从“法”的角度的尝试。王欣的“如画观法”是一种对中国山水画中,空间营造的结构意识和观想方法的探讨,并借助此视角,展开绘画语言向当代建筑设计转化的一条途径,展望一种”师法自然“的设计思路,藉此试图寻找中国本土建筑学的诗性几何。9王欣撰,〈如画观法研究课程作品七则〉,载《建筑学报》,2014年,第6期,第20页。

而作者在建筑教育的实验之一,是将几何学作为核心重新认知中国本土建筑学匠意的内涵。作者的建筑教育实验对几何学的研究,在比例与尺度的关系研究基础上,研究中国传统建筑中潜藏的几何原型、几何数字关系、几何拓扑关系等。这些几何关系广泛地存在于中国传统建筑之中,如作为中国传统城市的基本组成单位四合院,具有独特环形建筑形式的土楼以及聚落,古代木构建筑的屋顶与墙体,敦煌莫高窟的壁画与空间序列,大跨度木构廊桥,等等。在这些经典案例中抽取几何形态的逻辑关系,并通过图纸、图表、写作、数字模型等手段进行提取、记录,可以形成一个对几何形态和其建筑空间表征的高度精确的理解。在记录的基础上进行进一步的提取,找到其本质的几何关系原型,并研究这些原型如何形成了复杂的空间关系,以此发掘中国传统建筑空间与审美线索中潜在的几何原型,将抽象的概念和意向转化为可视的图像与数字比例关系。在讨论空间形式逻辑的同时,梳理传统中国空间场所营造的脉络与分类结构,帮助理解建筑设计的本质及其意义与去向。

三 如何将几何学作为工具认知中国本土营造并运用在建筑教学当中

作者的课程教学是面向本科毕业班五年级的专业课设计课程,课程时长跨2个学期28 周。课程的线索是城市社会学批判,即学生的设计需要基于对城市的建筑学问题进行社会性观察、批判性思考、创新性设计。课程将几何学作为工具,以经典案例出发提取空间设计法则,寻找面对现实社会问题的场地并提出解决思路和建筑设计方案。整个教学安排以“三部曲”的方式展开,学生前期分为小组研究,后期独立设计创作:

第一阶段,研究分析传统经典案例,持续时间约6 周。这个阶段要求学生对中国传统经典建筑的形成背景、历史理论、建造方法、人文价值内涵等进行阅读和分析,以几何学为核心研究并建立经典案例中潜在的几何关系的内在特征,从而形成研究对象的分析模型并初步理解批判性思维的方法。研究分析传统经典案例的出发点包括潜藏在经典案例中的几何原型、几何比例关系、结构类型几何关系等,在这些经典案例中抽取几何形态的逻辑关系,并通过图纸、图表、写作、实体模型等手段进行提取、记录。

当节点检测到枪声信号时开始监听网络中是否有相同频率的载波,以此来判断当前信道是否空闲。当前信道忙碌时,节点不发送数据并保持连续监听;当前信道空闲时,网络中可能出现多个节点同时需要发送数据的情况,需要合理的退避机制来规避节点的信道冲突。在节点退避周期结束之后执行空闲信道评估(Clear Channel Assessment,CCA),如果此时节点检测到信道空闲则发送数据,否则节点进入下一个数据收发周期。退避算法[5]的流程如图3所示。

这一阶段的目标是学生通过研究形成一个对几何形态及其建筑空间表征的高度精确的理解。在记录的基础上进行进一步的提取,找到其最本质、最简单的几何关系原型,并研究这些原型如何形成了复杂的空间关系。

阶段的难点是如何运用几何学的方法对中国本土营造的理念与意义进行分析。为了让学生更好地掌握几何学这个工具,画法几何、投影几何和数理几何会在这个阶段的一开始对学生普及和训练。在理解与运用之后,学生以中国传统建筑经典作为起点,对其空间与几何关系进行提取和研究,以几何为工具梳理学习传统中国空间场所营造的脉络与分类结构,帮助学生理解传统建筑设计的本质,明确其意义与去向。

第二阶段,通过几何关系建立空间效果的转化法则、并重新优化经典案例,持续时间约10 周。在第一个阶段学生建立起的“几何原型- 空间效果”二者的关系基础上,这个阶段要求学生通过研究分析经典案例的影响因素,如地形、朝向、通风采光、景观、社会结构、政治事件、空间等级、公共和私有关系、叙事性、建筑属性、建造方式、结构、材料等等,选取其中一种或几种主要因素,依据该因素对应空间效果之间的关系,通过改变改因素的限制条件(如对于景观朝向因素,更改其朝向条件),对经典案例进行变异与改良,并让学生体会到这种变异是一种可逆关系。

这个阶段的目标是以几何关系为中介,学生建立一套“影响因素—几何关系—空间效果”的转化法则,让学生理解如何通过改变设计因素的条件,对经典案例进行不同的变异转化,充分掌握把不同影响因素空间化、建筑化的设计方法。

阶段的难点是学生如何从无到有建立起影响因素与空间效果之间的几何关系。不同于第一个阶段对于经典案例的提取这个抽象与再发现的过程,这个阶段学生将建立不同研究对象之间的连接,将中性的几何关系与不同影响因素之间形成转化关系,通过改变主要影响因素的限制条件,来研究测试相应空间形态的变化,并解释其空间的意义。在这些研究的基础上,建立一套设计影响因素与空间关系的转化法则。对经典案例的重新设计将这个空间法则在一个相对明确的限制条件中,发掘原有经典案例的缺陷并优化、或者发现其优点并继续将优点放大。在学生进入第三阶段批判性设计之前,演练了从抽象的空间法则到建筑化的过程。

第三阶段,批判性设计,这个阶段持续时间约12 周,分为城市社会学批判和创新性设计两个部分。这个阶段要求学生将前两个阶段学习的思维模式与方法运用在自选题目、自选地段的设计中,针对人尺度/节点尺度、建筑尺度或城市区域尺度,批判性的选择前期研究成果所能应对的场地与功能,面对现实社会问题提出解决思路和建筑设计方案,并手工制作、身体体验局部节点。

这个开放的设计要求以关注的几何关系原型作为设计切入点,以发掘的城市问题为基础,并处理不同尺度、不同功能的需求,强调与之前研究成果之间的联系。

四 教学作品分析

以下通过学生的作品来展现整个教学思路与过程。教学的第一学期为期16 周,包含了教学过程的第一阶段研究分析传统经典案例和第二阶段通过几何关系建立空间效果的转化法则、并重新优化经典案例。这两个阶段学生都是以2 人小组进行研究设计。

在第一个阶段的研究中,学生蒋林鹏和韦霖悦以中国传统四合院为经典模型进行研究。他们选取某个保留下来的具有典型四合院聚落的村子进行测绘和绘制地图,并且以图解和抽取基本构成元素的分析,结合历史理论阅读,总结了四合院有着古代中国建筑和城市的三个共通特性:自相似性,空间等级划分,以及不同尺度的单元重复。无论是属于平民的普通院子还是贵族的宅地四合院,建筑只有规模上的大小、质量、高低的差异,其建筑形式和格局基本保持不变。这种格局与传统的宗族制度有着非常密切的关系,不但创造出舒适的日常生活起居条件,而且满足了一个家族尊卑有序、内外有别的伦理需求。在这基础之上,他们用几何图解绘制了四合院的这三个特性,用图像直观地表现了这三种抽象的特性。

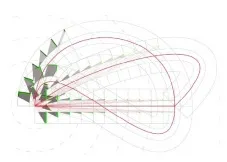

在学生裘舒平和肖俏珏的土楼研究中,他们将土楼抽象为圆环进行分析,归纳其三个特性:向心性,无限循环的流线,以及内外的最大可视范围。这些特性都是与土楼作为特定山区区域宗族居住的密度以及建筑对外防护性功能的一种几何优解。此外,他们还观察到土楼其实经常不是单独存在,往往以聚落的模式组合,这种组合之后的聚落形态,与西方传统城市的聚落状态进行比较有着相似之处:二者空间上都是会以某公共空间为中心,围绕着该中心展开布局,以达成单体围合与聚落向心的组合平衡。通过对聚落里的不同土楼单体聚集程度的分析,他们总结出一套能够类比西方城市密度与空间层级的绘图方法。在这个图解里,学生以聚落中不同单体的体量、各自与聚落公共空间中心的距离求几何重心的方式,得到了聚落空间密度分布与重心分布图,并且通过比较空间密度中心与重心之间的偏差来分析聚落的演变过程中的地缘、事件等外界因素的对聚落布局发展的影响。

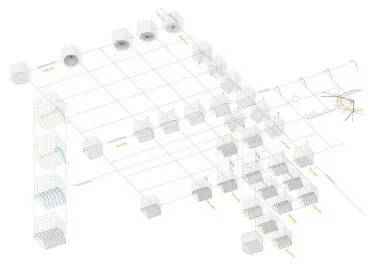

在第二个阶段通过几何关系建立空间效果的转化法则、并重新优化经典案例中,学生裘舒平和肖俏珏在第一个阶段总结的土楼聚落群组特性之后,他们将土楼之间的组合关系推演到单体土楼空间的优化当中。他们认为单体土楼仅有单中心、向心性的空间这一种特性,空间层级也相对单一、只有一个层级。他们将土楼聚落所具有的多中心组合与丰富的空间层级,推演并运用到单体土楼,让单体的土楼也具有由多个空间中心组合的特点,建立起了单体土楼的平面拓扑关系、空间围合与几何比例的空间变换法则。在这个空间法则的基础上对土楼平面的中心和围合方式改变,可以产生众多具有不同私密空间、半公共空间和公共空间比例的平面,以此可以成为应对不同空间需求。

图8:土楼作为一种环形及其聚落聚合程度与西方城市聚集程度的图解对比

图9 (右):对土楼平面通过改变中心点和围合方式而达到的变化

学生方晓丽基于对敦煌莫高窟壁画的研究,她意识到对壁画的观看方式,并不仅局限于传统意义理解上的静态地站立观看。实际上,壁画作为一种载体,表现着佛经故事与历史事迹,如长卷、单幅、连环壁画等,对应这些不同的壁画载体,观看者的观演方式也有单向观看、从两头到中间结束、走S 型路径曲折观看、几段式叙事性图景拼贴组合等不同的动态观画方式。这些方式让观看者对壁画内容的解读变得极具时间性与叙事性。将这些时间性的因素考虑进入观演之后,将观看者视线角度、视距和空间大小结合起来,可以绘制出一系列视觉片段与内容叙事的时间推演序列,进而可以建立绘画内容、空间陈设与观看者动线之间的几何转化法则。他们以这个空间转化法则为基础,通过改变几何变量,从而产生新的多样而各具特色的空间效果,在原有洞穴式的壁画展现空间基础上,拓展更多的观画和内容的空间展现方式。

课程的第二个学期为期12 周,是学生独立运在第一二研究基础上选择具体场地和功能设计的过程。这个过程是从研究阶段的抽象还原到具象和物质性的过程。

学生顾安婕最初以传统的廊桥和悬挑梁桥作为研究对象。通过分析不同类型廊桥和悬挑梁桥的历史案例、建造理论、形成背景,对廊桥类型有最基本的理解之后,她通过几何分析总结出三个基本组成要素:作为廊桥结构单元的截面、截面的轨迹方向和转折角度。这三个要素组成了廊桥结构最基本的空间形态关系。改变这三个要素之间的几何关系,可以产生历史上不同类型的廊桥跨河的方式。在之后的第二个阶段中,通过研究不同的物质条件、材料、建造方法,并反馈到这三个要素之间的关系,可以衍生出非常多种新的空间和组合。对于这些空间都有特定的空间属性,如方向性、引导性、流动性等等,可以呼应着不同的功能和场地类型要求,由此可以进一步建立一套从场地到功能的空间关系。

图10 作为廊桥结构单元的截面、截面的轨迹方向和转折角度研究

图11 项目设计

在这些基础之上,在第三个阶段中,她对廊桥这种大跨度的兴趣延伸到火车站、机场这些大跨度建筑。她分析研究北京的T3 航站楼,发现巨型航站楼都会以一个相对均质化的屋顶去覆盖一个城市尺度的范围,带来的问题诸如过长的登机距离、功能与所需空间形式的脱离、均质化屋顶带来的方向感的缺失等等,因而也出现首都机场日均迷失千人这样的离奇报道。发现这些问题之后,她的新的设计核心是以前两个阶段建立的从几何到空间的空间法则去实现不同空间的识别性和流线的方向性。设计首先确定不同功能的空间所需要的尺度、方向与感受,然后,从平面上演绎空间变换的法则,即空间单元的密度、长度以及采光方式的变化如何去回应不同的空间需求。最后,在剖面上,设计采用双层折板,通过控制两层之间的距离来营造空间高低与虚实的变化。例如登记大厅采用大尺度的、相对窄长的折板来形成高大而明亮的集散空间,折板的方向和光影效果也通过三角形的指向去暗示使用者下一步的方位。而对比相对私密、流动性较慢的安检空间,则选择较小尺度、趋于方正的折板,一些折板单元以箭头形的灯光来指示前进的方向。以此类推其余的通廊、候机室等功能,通过空间法则产生的形式与功能需求充分结合在一起。

五 教学的小结与反思

经过三年的系列教学与迭代,回顾与反思这五年级毕业设计的课程,以城市社会学批判为线索,即学生的设计需要基于对城市的建筑学问题进行社会性观察、批判性思考、创新性设计;以几何学作为工具,从经典案例出发提取空间设计法则,寻找面对现实社会问题的场地并提出解决思路和建筑设计方案;以“三部曲”的方式展开教学,帮助学生建立循序渐进、有阶段成果及反馈的设计路径。总结下来课程教学实验的特点有:

对学生前后闭环的批判性思维模式的培养。在教学中对于学生思维模式培养的重视程度要高于对于教学成果的重视程度。通过细分各个阶段教学内容和要求,培养学生的思维逻辑性与连贯性,防止教学过程的前后断裂。学生每一步的研究和设计推进都要自己给出理由、去论证目标,并且提出能够自洽的系统来把他整个的设计意图的阐释清楚。他们要把被动式接受学习转化成一种主动式研究探索。

以几何学这种工具为学生理解经典案例、空间效果与批判性设计赋能。以几何学为工具分析中国传统经典建筑并以此建立数字化的空间法则,打通了中西方之间理解框架的壁垒,帮助学生从本质去理解建筑空间和设计方法的意义,将抽象的概念和意向转化为可视的图像与数字化关系,并以此提供一种具有普适性、不仅局限于中国本土或者西方建筑教育学的方式。

同时反观教学过程中的得失,在第一个阶段的经典案例研究,学生对图像、文字和前人研究等容易把握,推进相对容易;但对经典案例的特性的总结和归纳相对困难,学生研究容易浅入浅出,为了研究而研究,缺乏建筑系统性的思考。第二个阶段建立空间法则并且优化经典案例中,学生的研究更多的着力点在抽象几何关系并反馈回经典案例,是一种容易深入浅出的研究对象,有着对几何关系提取的过程。但学生对几何关系的理解容易停留在概念层面,缺少与建筑空间一同思考的过程。同时几何关系已经赋予了特定的形式语言,学生较难在原有的形式基础上突破产生新的建筑系统。第三个设计阶段,最难的过程并不是将空间法则运用在新的场地限制条件里,而是如何在空间法则生成的众多形式中,发掘新的空间功能使用方式。