形象与媒介 对建筑文本化中两个问题的思考

金龙强

建筑作为一种广义的构形活动将文化语境和自然效果联系在了一起;它建基于被特定社会所共同接受的文化前提。因此,建筑同样分享着内在于语言学的文化、规约系统、集体性、记号等概念;除了具体的社会因素和实际操作以外,建筑活动很大程度上可以被看作一种泛文本活动;这是因为建筑中存在着类似文本理论中的个体与集体、文本的形成与阅读、主体的地位和作用等问题。总的来说,对于类似问题的讨论显然西方占有主导话语权;现代世界将自身呈现为普世的与进步的,但实则只是特定历史进程中由技术理性带来的虚构的乌托邦。面对由现代化进程所导致的问题,西方理论界于上世纪六七十年代开始进行自觉的理论反思,包括关注土著文化的现代人类学以及各种批判性的“后”理论,但这些内在于西方语境的反思与批判对解决全球性的文化差异的问题的作用是有限的。例如“泛文本化”现象,除了在西方理论界内部已经被反复讨论过的由跨媒介性所引发的问题之外,还存在着跨文化的问题:因为现代语言学的符号规约性构成了结构主义的理论基础以及其后相关理论的批判基点;但显然的,中国语言的情形与之不同,汉字在经过原生阶段、孽生阶段、合成阶段,甚至越来越语音化,规约性越来越强之后也没有丢失汉字的物象性,并且依然是汉字构形的基础。从本研究的角度来说,除了有助于对建筑中存在的跨文化的普遍性问题的思考之外,本研究对西方符号学或文本理论的参考总结旨在对中国现实与语境下的建筑文本理论的思考和启发;这构成了本研究的目的和前提。

广义的构形活动造就了“建筑文本”,然而不同于自然语言,建筑的实体性使得传统的功能主义与结构主义的争论相较于“能指”和“所指”的概念更接近于海德格尔对“物”的讨论。这种物质性的存在使埃森曼在回应德里达的质疑时将建筑定义为有别于“在场”和“缺场”的三项系统,他创造了“presentness”的概念以区分于“presence”;这类由物质性引发的问题使得“文本之内无噪音”的说法不适用于艺术文本。本文暂且不论“文本间性”“主体间性”主体和阅读的关系等文本理论中的重要问题;只谈论建筑的文本化过程中首要面对的,由难以被文本内化的建筑“物”引发的形象与媒介性的问题,因为这个问题联系着与建筑无法分隔的经验的直接性以及在文本理论中颇成问题的“主体”的概念,这是建筑实体对建筑文本化的第一个发问。

图1 《圣彼得堡的末日》剧照(图片来源:让·米特里《电影符号学质疑》

一 建筑“物”

电影符号学家米特里描述了电影《圣彼得堡的末日》的画面中杯子的作用,杯子是一个具有指示性,映射性和象征性的多价单元,它以综合的方式结构画面,营造电影意蕴。

这有赖于电影特殊的三重分节:一是照片,即一种象形义素,是象形符号的组合和聚合关系。这些象形符号不仅仅是作为一个单位语符的组合因子而存在的,同时还具有可以脱离开语符链的自身特性。其次每一个特写的眼睛,鼻子都可以再被细分为一种视觉修饰元,比如角度,光线,曲线等;再次,一个视觉图像作为分解出来的修辞元被运用于构成一个象形符号,并放置在一个语符列之中……

当我们看建筑时我们看到了什么,一段形象?一个框架?还是一个符号?建筑实体的表现介于意指、再现和身体性的介入之间,它涉及不同的符号过程和图解过程。比如窗可以是光的容器,也可以是身体运动的回应,调整了人观看另一个空间的方式;或者是纯粹作用于心灵的文化符号。经由福柯对《宫娥》的分析得到启发是:建筑体内部的片段是一些具有多价性和多条推演轴线的实体单位,它不应预设一个统一体,而是要允许在结构内部秩序的反复叠加。

埃森曼的建筑作品中的实体片段也具有多价性,在埃森曼的图解中柱子或是结构元素,或是抽象的几何面的交接,或是形式消解后的虚体;或是网络焦点的定位和片段墙体的终端。墙既可以是形体边缘的定位,也可以是空间的开口,而窗则是一个缺席的墙体的填充……对文丘里来说,“建筑形式的复杂性与矛盾性”应该被归因于建筑既是形式又是实体,是抽象与具体的混合;建筑元素在形式、结构、纹理、材料之间摆动,其内部的不定性和对立性的是建筑表现的基础和源泉。文丘里从历史建筑、民居、手法主义建筑等论述了包括折射、导向性、连接体、冗余性等在内的大量概念。

图2 CanLis 住宅的窗,伍重 留园的窗(作者自摄)印度管理学院的窗:路易斯·康(作者自摄)

二 形象

形式主义理论以及文本理论将形象与文本联系了起来,米歇尔认为只有把词从上下文中孤立出来并且忽略它的用法才可能产生形象,“现代观念把语言形象看作简单具体的指涉客体,但一个词与它的再现原型之间隔了两层,词是思想的形象,而思想是物的形象……在符号的意指性与现象的经验之间隔离着一个表现层次,象形文字就处在这个中间的位置……”。象形文字作为象和数,像似性和区分性的集合,包含了各种关系式的浓缩,或者是一个提喻,或者是一个换喻。“介于我们自身与现实之间的表现就是形象;所以对一幅画的解读并不是透明的,存在一个表现所依赖的媒介和逻辑空间,也就是一种文本性。”类似的,德里达从语言入手认为形象不过是一种文字,一种把自身掩饰成它所再现的东西的图标;图像学家贡布里希、符号学家艾柯等都认为图像/像似符依赖文化解释,因此都是规约性的。

这种说法对于文学文本当然是正确的,但建筑的实体性并不要求它与某种外在的再现联系在一起。所以与语言的意指作用不同,建筑语言首先是一种“直接符号”或“格式塔符号”,然后才结合起意指作用。实体的建造就是把所指内化进能指的构形活动。以物象性抵制过分的抽象性就涉及到了在建筑中一直受到压制的形象的概念:支持抽象论的观点认为建筑首先要克服材料无定形的状态,它是一种对力学的表达。所以即使《建筑四书》将建筑再现简化到只剩线条,建筑再现固有的抽象性也不会导致建筑的最终结果缺少物质性。路易斯·康认为对于建筑体,光揭示了结构,而材料又消耗了光;所以光、材料、结构三者同形,形象在其中没有位置。类似的,对舒尔茨来说建筑构形活动首先是对场所的的“强化”和“补充”,是对一种抽象关系的调整。因为建筑的空间性决定了建筑的重点是关于位置的经营,建筑是一个容纳人的生活的框架,它是在关系之中被把握的。

然而真实的情况却更加复杂,米开朗基罗以轻蔑而随意的手法处理形式,完全将形式表达作为对于可塑性的对比和整体光影效果的追求,而从不考虑它们的结构目的;但是人们一旦步入他的轨道就经不住其中的诱惑;文艺复兴的建筑师们一方面夸赞着古典建筑的法则,一方面又沉浸于心情激荡的主观表达。形象的概念在建筑构形中似乎一直都是一个欲言又止的问题,或者作为一个被抑制的范畴,或者被不正当的使用,就是觊觎雕塑的力量而丢失了空间的本质。罗宾·埃文斯在对建筑形式的反思中将传统的正交网格比喻为“引导性的扶手”,他带我们走进一个“盲人的、尚不具有真实性维度世界里”;但是,一旦这些“扶手”变得很长很抽象的话就会约束建筑师形象化的能力。西方理论一直以来似乎确定几何一定是建筑的基础,但其实几何中的美可能跟建筑中的美就没有什么关系。几何给建筑提供基础这样的错觉可能来自于一种虚构的肯定性。

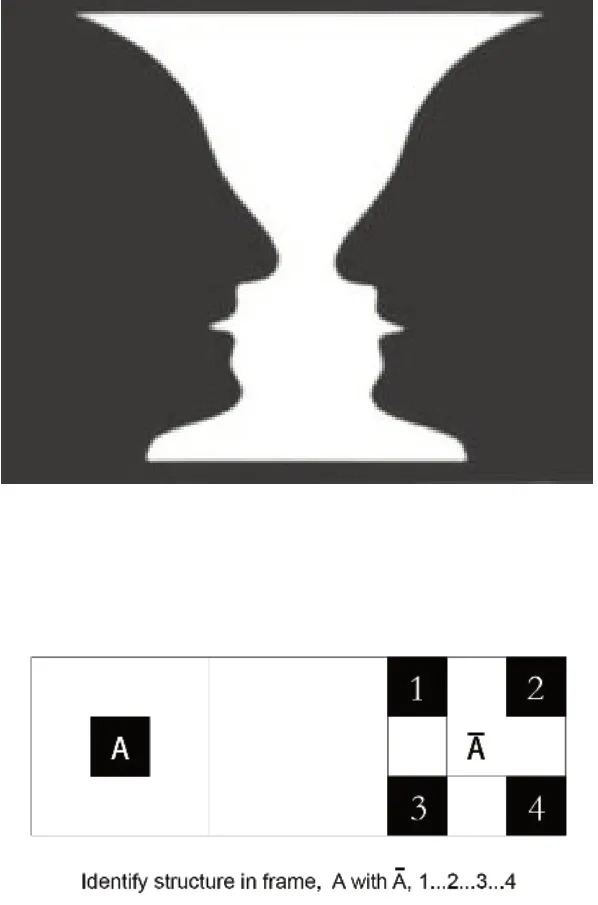

对于建筑来说,造型艺术中关于形象的观点依然是有启发性的:沃林格在描述装饰艺术的创作行为时对造型的看法是这样的,“作为一种统觉活动,每个感性个体都包含了感性对象和我的统觉活动,任何一个简单的线条,只要我试图去按照它所说的那样去把握它,就会使我产生一种统觉活动。这不准拓展内在的视线,直到把握了线条的所有部分为止。这个把握到的东西就自为地从环境中抽离出来了……对象的造型的美就是这种自我在想象中深入到对象里去的自由活动。审美享受是一种客观化的自我享受。所以作品中的最大变形对当时的创造者来说就必须成为最高级的美以及其艺术意志的实现……”其次,格式塔理论认为在背景中的图形是我们能够获得的最简单的感觉材料,即使在图形的意义上形象已经与背景结构不可分离了,这个图形—背景的双层结构就是一个不可还原的整体。

图3 墙,秘鲁,马丘比丘

图5 吴哥窟巴戎寺(图片来源于《国家地理杂志》)

图6 《奥尔塔埃布罗河畔的工厂》毕加索

“形式”在德文中包含“格式塔”[gestalt]和“形式”[form]两个概念。格式塔指的是被感官所感受到的对象,而形式则意味着要从具体的特殊性上所做出某种程度的抽象。梅洛·庞帝说塞尚想同时抓到事物的稳固性和它们飘忽出现的方式;这是一个带着呈象机制的结构-解构活动;对此,海德格尔以更深刻的方式写道:“形态”[gestalt]就是大地与世界的争执,这种争执通过一个裂缝被置入形态之中,而形态就是构造。”德勒兹认为象征符号对绘画的破坏性在于它使它的意义外在于作品,它坚持认为没有任何事物是其本身,它一定代表着什么。所以为了论述感觉的逻辑德勒兹严格区分了“形象”[figure]与“形象化的”[figurative],就是有别于抽象与具象的“第三种形象”,这种纯物质性的感觉既不图解也不叙事,也就抵制了形象退化为指涉外部的象征符号。作为一种持留和存在它能更直接的进行意味,而不是间接性的、象征性的再现或意指。这种第三种形象的结构方式依赖的是“图形表”的配置机制,它避免了对过于理性的抽象回应所导致的画面俗套;第三种形象处理的是变形的问题而非转化的问题,将真理拉回到物体身上,同时防止过早的结构化;这一点与海德格尔的形象观十分接近。在博伊斯那里,形象和形变过程被联系在一起,博伊斯认为感知过程是对图形的简化,是强烈浓缩的;就是说形态是在“力的态势”中的转瞬即逝的那些可以被确定的点,一旦这个发生形变的活动停了下来形象就出现了;当艺术家继续活动时形象就消失了。所以形态已经脱离了一个固定的形象,而是联系着一个成型原则,形态介于“潜能”和“实现”之间。

三 建筑的媒介性

我们已经看到相较于意指作用,建筑以更综合的方式进行表达,建筑语言的特征就建立在建筑特有的媒介性之上。

首先从体验角度来讲,费舍尔认为艺术在描绘力量变化的冲突中找到了自己的最高目标,建筑学的独特性在于它以特殊的方式表现了房屋对重力的抵抗,就是物质挣扎着成型的力量,这包含一种节奏。被沃尔夫林带入建筑分析的就是一种从属于初始艺术意志的移情活动,即一种直接性的经验。其次从媒介角度来讲,包豪斯从对媒介自身的研究中寻找艺术作品的表现力与规定性以获得直接的表现力,而不是19世纪的浪漫主义和象征主义式的那种间接地翻译;莫霍利纳吉写道:“任何艺术创作倘若要获得一种固有的有机性,就必须考虑其媒介所独有的潜力,描述一个人的愉悦将会终止这种愉悦”。另外,建筑片段是一种格式塔符号,格式塔依赖人动态的完型能力,是形象和背景的动态呈象框架;在人因为自身的在场产生的片段的、情节性的行为介入结构体之前,由格式塔构造的客体的迷局已经存在了。梅洛·庞蒂认为人类行为是一种渐进的、不连贯的结构化和重新构造的运动,它不断地从一种姿态过渡到另外一种姿态,以致后来的每一个姿态都整合了先前的姿态,这种开放的知觉框架包含着形式的反复覆盖与偏移。

除了“视看”的直接性之外建筑媒介中还容纳着“阅读”。在建筑中似乎不能同时感知与思考,对这个问题的思考出现在多个案例中,例如埃森曼在对路易斯·康的Devore house中内部与外部的分析;柯林·罗对拉图雷特修道院的感性感受与平面理性组织的分析,揭示了他们之间的游移产生的张力;或者屈米在Architecture and Disjunction中对建筑的基础分类,他认为建筑只有两种,一种是金字塔,一种是迷宫,这近乎一种感性和理性的对位,屈米似乎更倾向于迷宫的第二性与综合性,也就是感受和联想的综合;他写道:“金字塔顶是梦想之地,而迷宫的天性就是满足梦想,所以金字塔的梦想也被包含于其中。”对于这个在艺术文本中普遍存在的问题,福柯的看法是人们通过相似性来观看,但通过差异性来言说,结果这两个体系既不能交叉也不能融合。对这个问题福柯论述了两种可能的做法,一种是类似于图形诗式的在两者之间的游戏;另一种是保罗克利的做法,在一个不确定的、可逆的、漂浮的空间里突出图形的并置与符号的句法;这使得克利绘画中的船只、房屋、人物既是可识别的形态又是书写的组成部分,这样就融合起了视看和阅读,让符号和空间图形交织成一个唯一的绝对的新的形态。这种结构活动的异质性组合避免了把图像的感知性同化进指称结构;使得低声耳语环绕在缄默的图形的周围。让后结构主义者心心念念的象形文字的世界,其艺术表现就来自于视看与阅读之间游戏性的张力。

图7 格式塔图形 结构中的格式塔分类(作者自绘)

四 图解活动

上述构形活动的中介性以及建筑媒介的综合性使得我们需要借助图解去把握不能直接被我们把握的问题;图解的含义相当广泛,相较于静态的形态结构图式或者“自治性”,文本的阅读需要强调“介入性”。早期的形式主义已经暗含着从共时性的语法转移到更主动的修辞这种倾向;作为一种调整手段,异化程序涉及感知与接受性的“如何”的问题,它维持着结构与解构之间的张力,它是对某种既成风格的修辞格的违反,通过悬置意指来制造感受的强度和时延。列维·斯特劳斯的观点同样有启发性,他将拼贴活动看作一种中介活动,“修补”的结果始终是工具性的组合与设计的结构这两者之间的一种折衷物,就是说,结构内部的改组使得最终被创造之物既不同于人们所模糊想象的东西,也不同于人们所偏好的东西。“概念”的目的是使其与现实的关系清澈透明,而“记号”却容许甚至要求把某些人类中介体结合到现实中去。所以“拼贴匠”将与他自身相关的某种东西置入到了设计之中。将修辞或者拼贴匠的概念引入图解,使得在构形活动中主体的位置得以保留。

五 结语

广义的构形活动构造了“建筑文本”,暂且不论难以被个体把握的历时性集体,仅从“物”和“媒介”的角度我们已经看到了由这种构形活动所产生的变形:首先是从属于原初艺术意志的“取象”活动自身就已经包含了变形,即一种移情或者抽象艺术意志;然后是中介性的制作活动,不论从工具性的制作,或者制作所依赖的结构图式都使得制作活动的最终结果与最初所设想的发生了偏移。进而关于“物”的文本化就有两点值得思考:一是同一个建筑片段怎样获得多条展开线(交叉分类)?二是除了结构图式的共相以外,这些不同维度的、片段性的结构之间的交接样态[articulation]是怎样的?这两点相当于把习常的“大/小”的问题激进化了,它指向一种异质性的构形活动。建筑可以同时被感受和被思考么?通过怎样的违反与游戏才能够获得一种持留?