香山帮建造的再阐释

汤 恒

香山帮及其典籍《营造法原》是中国传统建筑营造的重要成就之一。然而,现阶段已有的对香山帮的基础研究基本上都是把它作为资料整理,把它作为一种匠作系统。如孟琳的《香山帮研究》,就是站在建筑史的角度来比较详尽的阐述香山帮的发生和发展脉络。与香山帮类似的匠作帮派,如福建帮和东阳帮,对于它们的研究同样限于从建筑史角度来考察。

最近,这个研究路线已经开始发生变化。如张玉瑜的《福建传统大木匠师技艺研究》,他则是把制图学作为讨论的重点(在中国的匠作系统里是不讨论制图学的)。在他的总结和描述里,我们已经可以看到“匠作系统的制图学”带有很明显的符号学特征。就制图学来说,它本身就是一个符号系统。然而,他的研究却没有把制图学自觉的作为一个符号学系统来进行讨论。

王澍老师指出:中国木匠的“制图学”和我们现在的建筑制图学明显的区别就在于前者更接近纯粹的记号系统。从记号系统的角度,对于它们进行区别研究可能是有意义的,但这部分的研究是空缺的。在这里讨论的核心问题是:一方面怎样通过这个系统能更深入的了解木工匠作体系;另一方面,它是对整个建筑学基础的反思性讨论,因为我们现在的制图学就是一套记号系统。实际上,如果把建筑从匠作、材料和施工之中抽离出来之后,就形成了一套专业的制图系统。这套系统和它所有的实物之间是脱离关系的。所以当今的建筑师不熟悉材料和做法,不熟悉匠作,因为他们受到的所有教育都在符号学系统里,却没有意识到符号学系统是怎样和真正的物料和匠意建立联系的。因此,这套“木工的记号系统”是我们整个现代建筑教育所缺乏的,也是本文研究意义之所在。

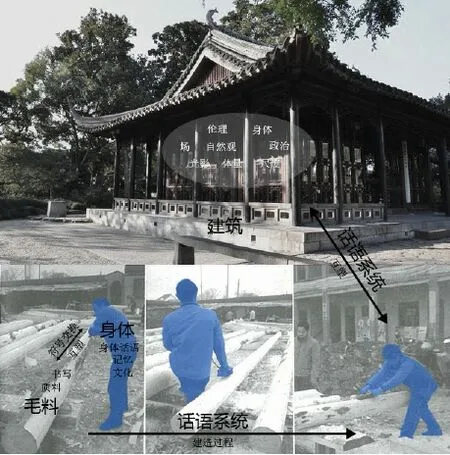

一 民间手工建造作为一种话语体系

在香山帮的传统大木作的制作与安装中,“工匠先在柱子的端头吊垂挂头线,然后用曲尺画出水平线,和挂头线成十字线,再根据十字线画出柱圆周,最后在圆周外画出四边形、八边和十六边的外切线”1沈黎著,《香山帮匠作系统研究》,同济大学出版社,2011年。。在此,工匠手里的墨线和毛料有了亲和性,看似柔软的墨线在重力的作用下与坚硬的木材一样笔直和可伸缩。工匠用墨线笔直和可伸缩的特性,将它与木材发生碰撞,留下可供我们参照的痕迹。这些痕迹指涉着毛料将成为的形式,为之后的砍、凿、刨留下可控的参照。墨线与毛料在一种异质(主要指材料属性上的差异)的状态下却相互发生了连接,它们的连接不在于物质属性的趋同,而在于手工操作过程中墨线与毛料相互碰撞而造成的变形(它们各自都会有物理上的变形)与痕迹,正是这些变形和留下的痕迹指引着下一步的建造。这些黑色的墨线迟早将被破坏,它只是一种过渡符号,它终将被锯子、刨子、凿子等工具符号所掩盖,作为一种潜在的痕迹保留在木构件形式之中(无法直观看见)。就像西方的素描画那样,淡淡的线稿以隐约可见的方式联系着之后的完成稿,虽然它将被面层所掩盖,但是它同样具有指涉作用,它被覆盖之后会融入到之后的画作中,以增加画作的丰富性。也许,墨线的存在就是为了被破坏,它的意义就在被破坏的过程中产生,符号在过程中形成系统。在我看来,香山帮的建造活动可能就在这种通过身体的劳作中将不同质料特性的物质变得彼此接近和融合,在工具(墨线)与材料(毛料)的每一次微小的碰撞间,它们彼此都留下了痕迹,这些痕迹作为符号留存到质料中,香山帮在这样一系列的,乃至反复的操作中可能被抽取出一组特征,成为一个符号系统。

本论文上述的“一组特征”是指运用罗兰·巴特符号学的基本研究方法——用各种语言学术语分析语言以外的现象,以新的视角来考察香山帮,从而将其视为一个“符号系统”。在此笔者试图跟随的是罗兰·巴特晚期符号学的主张,假设将香山帮的建造活动看作是一系列“话语”。通过对罗兰·巴特符号学的阅读,笔者发现在这个理论里面很重要的是把事物以这样一种方式看待和讨论,再者笔者观察香山帮手工操作,既呈现自由散碎状又暗示着某种意义的特点(在香山帮的大木作建造中,工匠分别加工着各个构件,工具和构件接受着彼此临时的碰撞,它们自然的暗示着其他操作活动);它们二者具有近似的特点,这种近似的特点使我看到了能将香山帮的建造活动看作是话语的可能性。因此,本文试图从——它是我们熟悉的,却没有办法产生新意义,但笔者又觉得它可能对我们具有启发性——香山帮的研究中,获得一些别开生面的发现,且笔者试着以罗兰·巴特话语分析的方式对香山帮做解读性的实验。

如果想窥探香山帮建造的“话语”,不妨将距现在已经很久远的、带有特定地域特性的且与当下建筑“知识”迥异的一组特征抽出来,“细心地根据这些特征来构成一个系统,我将把这个系统称为:香山帮”2[法]罗兰·巴特著、孙乃修译,《符号帝国》,商务印书馆,1994年。这句话改写自原文:“我还可以—尽管我决不希图对现实本身进行描述或分析(这些都是西方话语篇章的主要表达情态)—把世界上某个地区(遥远的国度)出现的一组特征(这是语言学中运用的术语)抽出来,细心地根据这些特征来构成一个系统,我将把这个系统称为:日本”。。“话语”探索,不是把香山帮看作是一种“现实”进行解读,而是在于符号和意义的潜在的系统性思考。罗兰·巴特在《符号帝国》中解释道:“它只不过提供出一套特微,这套特征的操作活动——它那种被创造出来的相互作用”3《符号帝国》。。对比现有的对于香山帮的讨论,笔者认为本文这种观察和讨论的方式使香山帮的研究更容易接近工匠系统,并对身体性经验作恰当的阐释(因为这种方式关注那些琐碎的、细枝末节的事物)。例如,在香山帮的传统发戗制作与戗角制作中,“发戗制度最核心的内容是嫩戗与老戗之间的角度,这个角度的大小直接影响翼角的翘曲姿态,其次是嫩戗与老戗的长度,翼角的姿态主要由这两个因素决定”4同注1。。上述描述能让我们了解到传统发戗制作与戗角制作的大概知识,但是在落实到具体操作的时候,我们却完全没有身体性经验。例如本文试着观察工匠身体对于弹墨线力道的把控,对于毛料质料属性的关注和适用,以及依据墨线上痕迹的进一步砍、削的操作,再将这些小的动作系统性的思考,以达到新的理解。

香山帮匠作师傅的设计图中,“设计图上只有柱子的柱底直径,工匠凭借自己的经验完成收分,按两端直径相差2-3CM,收分均匀,无卷杀”5同注1。。这个过程很大程度上凭借的是匠作师傅对于身体的把控,工匠根据工具特性和根据木料纹理的材料特性来把控自己的身体,砍削的操作不在于一蹴而就的到位,而在于临时性的、反复性的多次操作而达到收分的最佳状态。这种临时性、反复性的多次操作很像话语活动的片段,它们由身体激发出来,通过一次次的手工操作呈现并构成系统。

为什么香山帮的建造活动类似于“话语”?这些话语能用第二次转变后的罗兰·巴特符号学方法来抽取出一组特征(“如果把索契尔和列维·斯特劳斯将罗兰·巴特引向符号学和结构主义称为第一次重大转变,那么结构主义向文本性的转变则是第二转变”6汪民安著,《谁是罗兰·巴特》,江苏人民出版社,2005年。书中讲到:“罗兰·巴特的文本理论是反本质主义的,强调嬉戏,强调能指,强调差异,强调互文性,强调去中心,强调所指的无限延搁”。在文本性的讨论中,香山帮这样的朴素的手工建造活动的意义发生了变化,它不再是旁枝末节,它已经成为文本性讨论的出发点。)吗?一直以来,香山帮被朴素地理解为一个传统手工建造帮派,它强调手工工艺的亲历传授,强调建造过程中身体的参与与隐喻,这种相对于现代工业文明而言具有微小触发性的能指,指向了一种无限的“嬉戏”7《谁是罗兰·巴特》:“他的文本理论之后的写作,却是在嬉戏、欢闹和娱乐了,巴特既没有一种说服人的意图,没有宣讲、传道的口气,也没有求真的愿望”。罗兰·巴特对于日本的微小事物的敏锐观察和精细描述都体现了这样一种嬉戏状态。同样,对于香山帮而言,这些由身体引发的微小的碰触成为符号的源泉,这些符号连接着无限的能指,嬉戏活动在这样一种微小身体符号的激发中得以体现。活动,在这期间,由“碰触”引发的能指趋向于无限(在这里的碰触主要是指身体接触对于符号的激发作用和这些符号能指的广度,因为身体本身就是巨量符号的聚合体,以及它巨大的激发力,与它的碰触能更大的激发和连接符号)。正是香山帮工匠系统里工匠对本身操作的身体性经验的把控,才使操作活动呈现出临时的、反复的类似于话语状。另外,“过程”显得尤为重要,传统手工操作过程具有巨大的承载力,它如收集器一般将“记忆、身体”集入到这个过程中,构成了一个“生产的符号学”。

在工匠对柱子收分的加工中,每一次砍、切似乎都是在书写,这一过程不在乎动作的开始与结束,而在于单边斧砍切木料的动作和这一临时的动作对木料留下的道道痕迹,还在于临时性的动作可能的意义。砍切的动作不断的重复,每一次重复都像是一片新的话语,意义在微小的动作间发生。

这样的建造活动更接近“话语”,“话语”与“语言”概念相对,因为它不强调事物内部稳定的“结构系统”8对于罗兰·巴特早期的符号学,特别是他从索契尔和列维斯特劳斯那得到的“结构”思想,一方面带有很强的科学分析性和阐释力(罗兰·巴特早期所希望的),另一方面它也继承了西方形而上学的特征(这是与笔者关注的香山帮建造活动所相悖的),《谁是罗兰·巴特》。,而是以一种自由的、反科学化的、以小见大的方式呈现着对事物的新鲜体验。

笔者试图不是想要还原离我们很遥远的一个匠作体系的原貌(这几乎是不可能办到的,但能根据现有符号的蛛丝马迹来重新架构一个系统),而是要谈论“我的香山帮、我称之为香山帮的符号系统”。传统建造系统也是一种生活方式,符号、意义和意指在这其中运作,它与我们当今的建筑学截然不同;传统建造系统是以身体为基础的建造活动,身体性的建造活动又必然联系着生活,而当今的建筑学割裂了这种身体性经验。重新阐释香山帮目的就是比较它与当今的建筑学符号在生活中的意义和运作,通过符号研究挽救正在失去的传统建造,让通过手工传承的符号系统能与当今的建筑学结合起来,从而创造新的价值。

二 香山帮建造与建筑的话语体系

由于香山帮的建造系统是整个传统匠作系统中最为丰富、特征最为显著、影响最为广泛的匠作系统之一,所以香山帮可以作为整个匠作系统的典型代表。本文对香山帮的再阐释主要运用罗兰·巴特晚期的符号学理论体系,试图通过对香山帮的建造与建筑“话语”的研究和阐释,去研究香山帮的建造与建筑“话语”怎样组织、如何运作。

这不是为解释什么,而应当看作是一种理论实验,根据罗兰·巴特晚期的符号学理论,可以将香山帮的建造与建筑理解为一种“话语”系统,在这个系统中施指符号的领域如此之广阔,它超越了材料、技术、工艺的范围,乃至于符号的交换保留着迷人的丰富性、流动性和微妙性。它之所以如此,原因在于,在香山帮的建造过程中,传统手工建造让人体存在着,行动着,显示自己,坦呈自己,将人的身体融入到工具、建筑构件、整个建造和建筑系统、乃至生活中。在香山帮的建造与建筑中进行交流的,不仅是技术(技术带有很强的自我保护性,有种“权力”机制),更是人的身体(手工建造中人体与工具地接触、适应,乃至相互地塑造;人体的动作配合工具又与建筑发生着交流,以致人与建筑在一个互相塑造的过程中),它为香山帮的建造与建筑系统提供了一系列身体性的话语。在这种传统手工操作中,由人体激发的话语能更好地被懂得、领悟、接受,它显现出自身的叙述内容和自身的文本。

香山帮的建造与建筑系统不是封闭的,而是开放的,它与更大的建造背景、技术体系和知识空间连接。在此,延伸出一个问题:香山帮建造和建筑的话语体系与整个匠作的话语体系之间的关系是什么?如果我们沿着罗兰·巴特的思路,可以认为香山帮建造的“真实”是被阐释出来的,阐释活动只在话语运动中存在,它是一种生产性活动,它在于生产的过程,话语在这个过程中自由的穿梭,形成一个连接的网络。对比香山帮的建造与建筑系统,整个传统匠作是一个更大的符号系统。香山帮和整个传统匠作系统都形成了一套完备的建造形式话语(在此笔者不认为应该理解为规范,因为规范这个词显得过于严格,它忽略了一些细微的,更与身体动作下有关的话语行为,使建造活动变得空乏)。香山帮的重要典籍《营造法原》是香山帮建造话语的汇集,它不应被看成是一部封闭的作法记录与汇编作品,而是一个文本,因为它是在不断的、反复的建造中被重新诠释的,这即是文本一词解放性的力量,它是一个运动连接过程,所以它不应该被限定在一个封闭的区域内。香山帮建造活动的自由话语连接着整个传统匠作系统的话语,香山帮通过与其它传统手工建造帮派(如官式建造系统、东阳帮建造系统等)进行话语、符号的交换(在此强调的是,把香山帮的建造理解为一个过程、运动,在话语、符号地交流中阐释文本),和各种现在已经完成的话语系统发生千丝万缕的关联、形成参照,从而使香山帮的建造活动发展蔓延开,并与其它匠作系统一起构成了整个传统匠作的话语系统。

香山帮的建造系统由许多细碎的话语填充着,这些细碎的话语是这个系统中最为丰富、迷人的部分,它们之间,符号的产生和传递也最为频繁。这种细碎的话语立足于传统的手工操作,它在于人对工具的那种精微的操控性,在于工具与建筑构件的精妙塑性,在于人与建筑的互塑性。香山帮的建造系统在这些话语部分,精准地区别于其它建造系统,这种区别的力量来自于建造的始源。传统手工建造的话语因地域(或者更多地是因具有共同行为方式的人,因人的整个身体)、时间、知识等因素地影响,不同区域之间会有相当的差异。它作为一种时空聚合体,有时间和地域的差异。就类型的地域差异而言,官式建筑与民居、园林有很大的差异。受政治、宗教、伦理等影响,官式建筑都更加规范化、模数化,而香山帮代表的吴地园林与民居建筑,虽然也受规范地制约,但是它相对官式建筑的话语而言,较为自由。

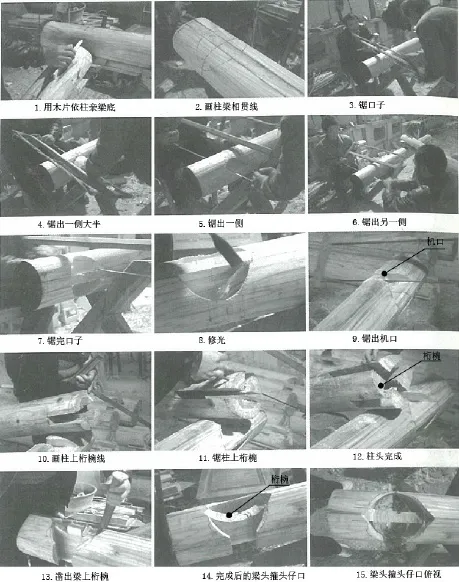

图4-1 柱子加工图(图片来自于《香山帮匠作系统研究》和网络,并经作者分析)

三 具体的阐释:大木作构件的制作和安装

在香山帮的传统大木作构件的制作和安装过程中,首先是木作师傅根据“经验”,依据木材的大小、形状、纹理来挑选构件所需的毛料。这些毛料的挑选看似区别不大,实际上是依据把作师傅多年的建造经验来完成的。这好比中国有经验的厨师烧菜,食材的选择是根据师傅要做的那道“菜”所决定,食材的“性质”决定了这个食材是烧制还是做汤。毛料的性质成为指涉的出发点,虽然它一一对应了它将成为的构架(这是它的所指),但是它并不止如此,通过工匠们的手工操作,将他们的身体符号、文化因素注入到构件上来,并且随着构件之间的搭接与磨合,符号将产生变异、生长,从而它最终将指涉更加广阔的文本领域。

堆放的毛料最终将被工匠的有序操作一一打破。依据《鲁班经·匠家镜》的记录,传统的方法是将木马放在吉方,由步柱开始一一加工。这样的操作带有很强的仪式感,从细小的动作出发,都符合香山帮背后的知识,这种小小的动作符号与更加广阔的符号(这里不仅指涉这些动作背后接下来的建造活动,而且指向整个建造的话语系统),在此时发生了关涉,意义在动作中显现。

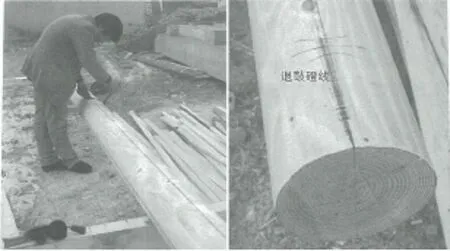

“工匠先在柱子的端头吊垂挂头线,然后用曲尺画出水平线,和挂头线成十字线,再根据十字线画出柱圆周,最后在圆周外画出四边形、八边和十六边的外切线”

9同注1。。在此,工匠手里的墨线和毛料有了亲和性,看似柔软的墨线在重力的作用下与坚硬的木材一样笔直和可伸缩。工匠用墨线笔直和可伸缩的特性,将它与木材发生碰撞,留下可供我们参照的痕迹。这些痕迹指涉着毛料将成为的形式,为之后的砍、凿、刨留下可控的参照。这些黑色的墨线迟早将被破坏,它只是一种过渡符号,它终将被锯子、刨子、凿子等工具符号所掩盖,作为一种潜在的痕迹保留在木构件形式之中(无法直观看见)。就像西方的素描画那样,淡淡的线稿以隐约可见的方式联系着之后的完成稿,虽然它将被面所掩盖,但是它同样具有指涉作用,它被覆盖之后会融入到之后的画作中,以增加画作的丰富性,这种丰富性也是一种能指的丰富性。也许,墨线的存在就是为了被破坏,它的意义就在被破坏的过程中产生,符号在过程中形成系统。

图4-2 工匠砍切图(图片来自于网络)

图4-3 柱子划线图(图片摘自于《香山帮匠作系统研究》)

香山帮匠作师傅的设计图中,“设计图上只有柱子的柱底直径,工匠凭借自己的经验完成收分,按两端直径相差2-3CM,收分均匀,无卷杀”10同注1。。操作收分时的砍切操作与工具、人形成协作系统,砍切根据木材的纹理进行操作,协调着工匠身体用力方向。对比电机操作,单边斧的砍切更加适应木材的质料特质。在切、撕裂动作中,工匠的把控显得既精准又随性,砍、切动作犹如练习中国书法,每一笔都那样的精准。这样的书写不能重复,书者胸有成竹,书写在腕力的作用下将经验之上的构思和笔与纸之间的碰触结合起来。每一次书写都是各个符号的碰撞与积累,都入木三分,这些符号如墨汁侵入纸张一般刻凿在柱子中。

“画柱绳墨”是毛料成形后的一道重要工序,在动笔之前,工匠师傅先逐一观察柱子的外表面,对于边贴的柱子,工匠将较好的一面对外。毛料经过手工加工处理成形,这些柱子的质料特质与人、工具的符号重叠在一起,就注定了每根料的特殊意义,也符合了建造的经验。“用墨线先在两端画十字,再在柱身上弹出四面中心线、柱底的鼓磴线,接着是根据鼓磴线画出各眼位的位置线”11同注1。。匠人心中精细的计较通过一步步线条的刻画呈现出来。这些直线符号并不表达像今天建筑绘图那样的含义(现在的CAD 绘图精准不容偏差),而是表达了具有弹性的精确性,一种建立在系统之上的精确性。而相对于现代工业文明(追求单个事物的绝对精确),这种精确性的重点在于构件与构件之间的磨合、适应性。工匠根据柱与其他梁、枋等构件的搭接关系精细地计较着穿眼、半眼和穿半两用的使用,眼位大小尺寸都在把作师傅心中。

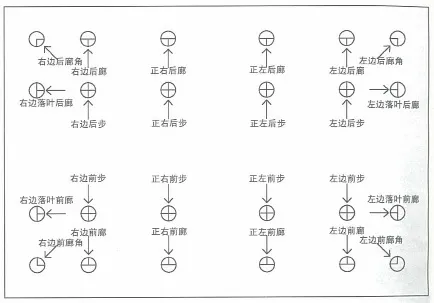

经过上述工作之后,香山帮匠人会给每一根柱子写上相应的名字,这些名字对应了它在这个系统中的位置。这个动作并不是简单随意的,它是在系统中一一对应的。把作师傅会根据贴式分正、边,贴式有左右之分,柱子有前后之别,它们在这之间传达了属于自己的意义。每一个构件都传达了属于自己的符号信息,但它们协作起来又系统性地对应了更大的符号网络,柱子贴式、前后以建筑模拟人的站姿而确定的。因此,建筑符号与身体符号发生了连接,柱子这样的构件不仅承载了工匠手工操作中以身体为主导所带来的符号信息,而且将慢慢地被更多的符号所包裹,符号在这些物相上慢慢聚集。建筑对应了人的站姿,它不仅仅指向人的身体,而且指涉了更加广阔的人所承载的文化意义。工匠在柱子上的书写表现得非常严肃,文字的方向都一一对向建筑的中心,并且俩俩相对,它们服从着一种约定的建造话语,虽然建造的构件在此时彼此分离,但其实早已在工匠的操作中紧密联系起来。从文字到开孔位置到榫卯位置会慢慢形成一个符号网络,书写不只是表面意义上的建造的准确性,而更多地是一种连接。

梁是中国古建的重要构件,其加工在香山帮工匠传统中形成了具有一定拱势的做法,圆梁也并非绝对的圆形,而是会做得像水滴的形状,被形象的称之为“鲤鱼背”。这种形式的产生自有其符号意义,它具有亲和性,是构件与构件之间磨合的需要,构件与构件之间有一种趋同性,水滴的形式是为了与其他构件的磨合,磨合又实现了构件的形式特征。在梁的底部会留有一小段平面,它是便于梁与柱交接的需要。而梁的上部会做出机面线,它在花机与桁的亲和面位置,又与柱高的度量、提栈的位置联系起来。在此,梁的形式有了指示的功能,它指向柱、提栈乃至整个构架关系,对于整个构架关系和构件之间的配合都非常重要。梁的另一个重要功能是连接,它并不像现代建筑那样以生硬的方式,而是以一种柔和、渗透的方式连接,有点像中国太极那样阴阳相济、一刚一柔的精神,它的连接在于这种可伸缩的平衡性。木质梁上的鲫鱼背轻轻地推送着桁,承受着屋面的压力,不像现代建筑那样暴力地解决所有的连接问题( 大部分的连接方式不是以粗暴的方式解决,就是以钢筋混凝土这样没有连接的方式呈现)。“按照香山帮传统做法,机面高度一般为直径的7-8折”12同注1。,这样有利于力的传递和稳定性。

除开榫头的大小上略有不同,川与梁的断面形式、榫卯节点基本相同。制作过程是:“工匠在段料时会多留寸许,再到划线(由端头中垂线、边线、再机面线和留胆宽度线等),在此期间匠人按照事先做好的一个模板进行划线操作,再接着是砍刨成形,接着是端头榫卯制作,最后是挖底”13同注1。。在这个过程中,工匠的很重要的工作是榫卯和箍头仔的制作,绕锯和凿子是主要的工具。匠人将川或者梁平放在三角马上,两人协作使用绕锯锯出柱头口仔。箍头仔并非像榫卯那样横平竖直的切口,而是弧形的拗口。现代的电锯很难完成这项工作,而传统的手工锯子更加适应木头的质料特性,细长且薄的据片更加贴合需锯开的拗口,利用锯片自身的韧性完成操作。当然这样的工具特性作为一种符号不仅在操作中传递了它与木料的亲和关系,同时也传递了与人的亲和关系。锯子的形状本身就带有中国人所特有的中庸哲学的印记,它讲究均衡,谦和。锯子是一个平衡体系,一边是柔韧的锯刃,另一边是可松可紧的拉线。这种工具有种自律特性:它既不能拉得太紧,因为这样锯刃会太刚而在锯木料时折断,它又不能拉得太松,因为这样锯刃会太松而无法使用且容易折断。可以说锯刃与拉线在一个平衡状态中,中间的横档作为杠杆平衡着两边。锯子的平衡性并非只是在于自身,它更多地是连接了工匠与须加工的构件之间的平衡。锯子可以一个人操作,也可以两个人一起操作。当一个人操作时工匠用力方向、力道都须与锯子、木料上要开凿的口形和谐,顺应而为;当两个人一起操作时,两个工匠的用力应协调一致。这种操作对比今天的工具操作方式而言,更加灵活多变。在这样的建造操作中,可以很容易地将人(身体)、构件材料、工具有机地连接起来,把它们整合成为一个系统。人创造了工具,反过来又被工具所塑造;工具塑造着建筑构件,反过来建筑构件影响了工具的改进。人(身体)正是在这种塑造与反塑造中与建筑发生了一种隐喻。

图4-4 柱名位置示意图(图片摘自于《香山帮匠作系统研究》)

图4-5 “鲫鱼背”示意图(图片摘自于《香山帮匠作系统研究》)

图4-6 梁架示意图(图片摘自于《承香录——香山帮营造技艺实录》)

图4-7 廊川箍头仔口制作(图片摘自于《香山帮匠作系统研究》)

“在柱、梁、枋制作基本完成以后,竖屋架之前要进行会榫工作,需要将与柱相交的其他构件的榫眼准备好,因为有些榫卯要在此时才能完成,会榫时工匠须注意三个方向的校正,保证屋架的端正平直”14同注1。。会榫的操作过程是非常精准的,构件须达到完美契合,与其说这个过程是构件的拼合,还不如说它是一种系统性的连接。各个构件在这个系统之中相互接触、咬合、承接、支撑以至于达到端正(这个词带有很强的拟人倾向,但正好表达了人对于建筑、建筑构件的拟人化要求);各个构件在连接之中得到了保护,柱子、梁、枋已不再抗拒他者而成为独立的符号。例如,在脊柱和双步柱的会榫过程中,工匠首先得估计柱径,开好双步的榫头,试着插入到脊柱中,让二者在三角马上校正水平,再通过卷尺和圆规等测量工具计较亲头的多少,经过锯子切割之后再试装。在这样的反复切割试装之后柱与梁达到完美的亲和。这是由于木工手工操作的可塑性很高,构件能被反复地塑造,反复地磨合,它和许多中国传统手工艺术品一道将这种反复塑造的特性发挥到了极致,这也是与现代建筑建造方式不同的。多一次塑造过程就会多一层信息,符号将在塑造过程中集聚,以这种手工方式建造的物更容易积累“记忆”。正如罗西在《城市建筑学》中对集体记忆所作的阐述那样,集体记忆作为一种经久物长期地留存到建筑物上。手工建造物的建造过程本身就是一种记忆,许多很久远的符号潜藏在其中,等待着被挖掘。对比传统手工建造,现代的建造方式就显得有些轻而易举了,在建造速度加快的同时,它已经没有精细的塑造可言了。同时,现代建筑已变得苍白,已很难作为记忆、符号的承载体。所有和柱相交的构件都会会榫,会榫完成后,房屋的主要框架就准备好了,接下来的工作就是竖屋架过程了。

图4-8 会榫操作步骤(图片摘自于《香山帮匠作系统研究》)

图4-9 竖屋架过程部分示意图(图片摘自于《香山帮匠作系统研究》)

“竖屋”过程中,工匠先将柱搬进场内,按照位置竖立并固定好,再将梁、枋等构件搬到相应的位置。这个过程要求多名工匠一起配合完成,拼合的原则是“逐间推进”“先下后上”“先插后放”“榫好即销”。“逐间推进”是以间为单位的局部拼合,从单元的稳定开始到最后整个建筑构架的稳定,可以将已稳定下来的立方体框架作为支点,向外发展。在这之中,交接方式以榫卯为主,但为了达到整个构架的稳定,其实是多种构造方式的集合,如拉接、插入、卡、压、销。这是一种具有巨大丰富性的建造集合。这些不同的构造方式所关涉的事物是不同的,如拉结和压所对应的构件交接性质是不同的。不同的构造方式又会影响到构件的造型,甚至可能影响到工具的使用和加工方式。随着竖屋的结束,一个香山帮建造建筑的大木构架就完成了。