直面在场的全局 巴塞罗那城市空间营造多维研究*

陈 柯

一 导言

始自上世纪七十年代后期,巴塞罗那民主政府11975年独裁统治西班牙的弗朗哥去世,西班牙进入民主政府时期。主导了一系列城市更新建设,主要体现在前期以针灸方式对建成环境公共空间的改造提升,中期以奥运会为契机兴建大规模现代基础设以及对山地滨水资源的开发利用,近期以提升城市综合竞争力为契机的转型规划。经过三十年的持续改造,巴塞罗那从一个充斥各类人居问题的工业城市转变为今天的宜居圣地,“巴塞罗那模式”2又称“巴塞罗那经验”,指自70年代以来,巴塞罗那一系列成功的旧城更新实践所累积的经验方法。也成为被追随和仿效的经典模式。实际上,从最初设立罗马人定居点开始,两千年来这座城市一直不断的自我革新,上述“巴塞罗那模式”只是众多经典历史断面中离我们最近的一页。

与众多西欧历史城市一样,巴塞罗那的每次更新,都集结着不可回避的历史线索和来自现实世界的复杂欲求。因此,其建成区的营造是个关于“全局”的命题。一定程度上,这个命题多少与康德美学的探讨立场类似,其工作性质是综合的而不是分析的,而实现综合效应的结构,则往往是在场讨论的。当然,具体问题会限定全局的范围,最终着手的全局,大多是解决应时问题的“小综合”。

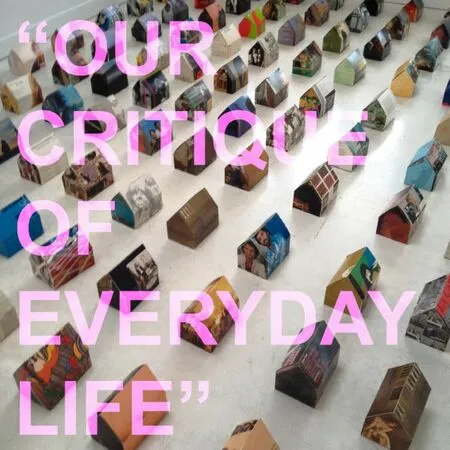

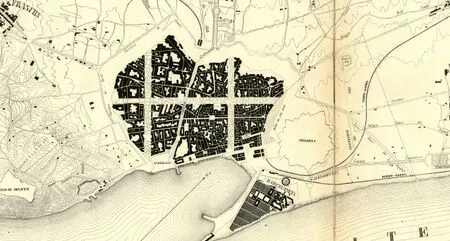

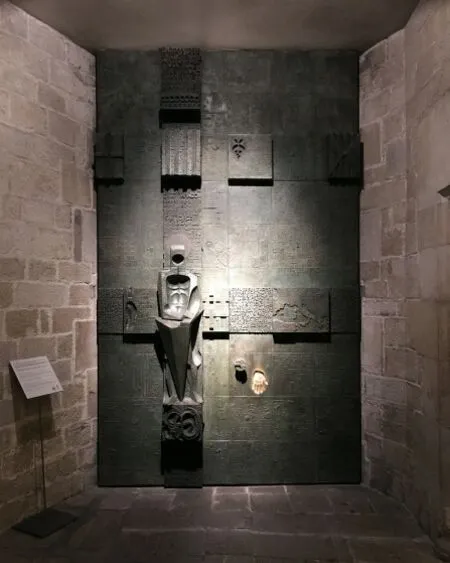

公共艺术在上世纪八十年代成为巴塞罗那城市更新的重要途径不是偶然(图1),源自与秉承效率的商品生产相比,批判与建构式的身心创作能够制约资本运作背后那种单一外化的机械逻辑,这暗合着加泰罗尼亚文化对日常生活营造中多义亲为引发无限可能的崇尚与追求。因此,情境互动中的艺术创作不仅是基于形式体悟的美学范畴,更是确保空间营造与现实同一的时间结构,天然具备避免格式化处理问题的潜力,在马尔库塞[H.Marcuse]眼中,这是冲破资本理性所催生之肯定文化的有效武器31937年,马尔库塞发表《文化的肯定性质》,认为尽管第一哲学范畴的“崇高”文化已为社会普遍拥有,但却不再表现社会生活整体,沦为替资本服务的肯定文化。。伴随着加泰罗尼亚笔会与新世纪运动在文学领域对当地本土语言的复兴,以塞尔达[I.Cerda]、高迪[A.Gaudi]为代表的规划师、建筑师群体(图2),和以苏比拉克[J.M.Subirachs]、可培罗[Xavier Corbero]为代表的艺术家群体,均是巴塞罗那现代文明进程中试图以身心创作冲破来自于某种景观社会4居伊·德波[G.Dobord],著有《景观社会》[Spectacle Society]一书,揭示资本社会役人于无形的真相。(图3)侵扰的同类实践者。他们延续着加泰罗尼亚现代主义[Modernisme Català]相对于欧美主流现代主义[Modernism]在意识形态上的偏离。无论是自发还是自觉,在对抗工业文明兼并过程中,日常生活的情境(图4)博弈着机器效率,成就了巴塞罗那独有的城市空间文明。

在巴塞罗那,集体记忆提供给了一种思路,空间营造并不仅仅指向我们该为街区带来什么,还应指向街区怎样建构我们的先验思维。这对于现代主义以来,怀揣空间理想和自我实现抱负的许多建筑师而言,是需要勇气去“直面”那些即存现实环境的。而对于巴塞罗那城市意象的探讨(图5),也同样不应局限为某种可说明原理的科学研究。也许,这个研究可以推进为由审美议题启动的对空间共识的汇聚,至少,审美必须“在场”的完成。对于塞尔达、高迪、或是苏比拉克、可培罗,其实践中涉及的“全局”是不尽相同的,但笔者的列举并不强调专业分工,而是着眼问题处理的延续性与完整性,如同在“巴塞罗那模式”中,从最易启动和引发局域效应的公共空间入手,隐含着在时间维度中循序渐进的触媒意识。而不同行业领域对城市营造的启蒙价值和时效作用,也是它们各自拥有提掣全局能力的依据和动力。

二 千头万绪的演变历史制造遍地的集体记忆

区别于欧美天主教城市和近代工业城市,位于伊比利亚半岛的巴塞罗那具有浓厚的地方传统。作为加泰罗尼亚自治区首府,大巴塞罗那地区[The Metropolitan of Barcelona]聚集了近半数的加泰罗尼亚人口5此数据来源于2012年的相关调查报告。(图6)。从城市空间呈现的历史断面来看,巴塞罗那是保有各时期历史遗存,并且遗存仍在左右城市格局的城市案例。同时,巴塞罗那又是少数在兼容各时期遗存后蜕变为大型都会的案例。有意思的是,在持续的空间演变中,各时期均表现出与西欧主流天主教文化、工业文明和现代思潮博弈后的文化偏差。这些偏差使巴塞罗那在享有文明进化成果同时,制造出独具价值的文化变体,留给这座城市遍地值得骄傲的集体记忆。

图2 高迪[A.Gaudi],圣家族教堂诞生立面[Nativity Facade of Sagrada Familia],建筑立面,1926,巴塞罗那。

图3 《景观社会》[Spectacle Society]1983年版本的封面

图4 Sumo Project,《我们的日常生活批判》[Our critique of Everyday Life],纸板装置,2016年

图5 凯文·林奇[K.Lynch],城市意象五要素图解

巴塞罗那始建于公元前1世纪,在老普林尼[Pliny The Elder]编撰的《阿格里巴纲要》中,被称之为巴西诺[Barcino]的罗马营寨城是其最早的雏形。从3世纪开始,巴塞罗那取得授予民众罗马公民资格的权利。虽不断遭遇蛮族和外邦6加泰罗尼亚地区曾被腓尼基人、希腊人、罗马人、伊比利亚人、歌德人和阿拉伯人占领。侵扰,中世纪的巴塞罗那已发展成为伯爵领主[Count of Barcelona]坐镇的地区首府。在与阿拉贡王国[Kingdom of Aragon]的政治联姻中,这座城市代表加泰罗尼亚民族开启与西班牙境内其他民族的分合历程72017年,在笔者赴巴塞罗那研修伊始,加泰罗尼亚自治区再次举行独立公投,是民族分离运动的写照。。与此同时,哥特意志替代此前进化完美的罗曼文化(图7),引导巴塞罗那核心城区走向成熟。在随后摆脱瘟疫的过程中,古典的城邦理想渗透进人文思潮,城市重建成为建立秩序、标榜进步和改良社会的途径。19世纪前的数百年中,外来的理想城市理念,依靠日益紧密的通商活动传递到巴塞罗那,在纷争过后的家园重建中被实践运用,今日为我们所瞩目的旧城领域在这一时期逐步成型(图8)。

如果作为地中海沿岸的重要城市,巴塞罗那曾长期未设港口是个奇怪现象,那么在缺乏煤炭、水利等基本资源的条件下,早期工厂依然大量兴起,则说明巴塞罗那人并不想在工业文明进程中落后。最终,精英阶层酝酿的科学与民主思想在都市计划中形成合力。同奥斯曼[B.Haussmann]的巴黎改造8法兰西第二帝国时期,塞纳区行政长官豪斯曼曾主持巴黎改造,是目前巴黎旧区面貌的主要成因。和稍晚霍华德[E.Howard]的田园城市实验919世纪末20世纪初,英国社会活动家霍华德主导田园城市运动,是标榜人居福利的社会改良运动。相比,19世纪中期塞尔达的巴塞罗那扩展区规划(图9)既是彻底物化民主观念的途径,又是探讨人工环境中创造力和兼容性的实践。无论如何,其马赛克方案勾勒出今日巴塞罗那大都会形态的主要基调,但在最初,它曾是世界博览会(图10)、裴塞拉案,以及众多寻找加泰罗尼亚地方传统大小运动的背景基调。以高迪为代表的本土建筑师在此基础上展开了区别于主流现代主义运动的建筑实践。

图6 巴塞罗那鸟瞰

图7 罗曼时期圣马蒂的天顶地图中央镶板,木板彩画,177cm×175cm,约1220年,加泰罗尼亚博物馆藏

图8 巴塞罗那的旧城Ciutat Vella

图10 为1888年巴塞罗那世界博览会所建凯旋门(左)和哥伦布雕像(右)

图11 建筑师让·努维尔[Jean Nouvel],阿格巴塔[Torre Agbar],2005年建成,巴塞罗那22@新区

图12 从海上方向鸟瞰巴塞罗那(笔者拍摄)

GATEPAC10作为C.I.A.M 在西班牙的分支,建筑师组织GATEPAC 在1930年代成立,主要成员包括Josep Lluís Sert,Antoni Bonet Castellana,Josep Torres Clavé 等。在第二共和时期短暂顺应了巴塞罗那的现代主义进程。而在弗朗哥[F.Franco]数十年的独裁统治结束后11包括二战期间与战后的灰色时期。,伴随近郊整合、开放空间梳理以及基础设施建设,巴塞罗那无可争议的成为拥有百万人口的世界著名都会,这在康斯坦特[Constant]将其列入其新巴比伦创作的事实中可见一斑。八十年代末九十年代初,以开放空间、奥运会为契机的城市更新是新型民主社会的诉求,也是公共艺术以明确角色介入城市营造的时期。这一时期的“巴塞罗那模式”,旨在以外科手术方式,从不同层面对不同规模和主题的城市空间进行全面的整理。本世纪前后,巴塞罗那依靠诸如“22@”等一系列基础设施和都市项目的实施建立起某种脱胎于多中心格局的城区链接模式(图11),而巴塞罗那千头万绪的历史线索,则顺理成章的成为其中的基础依据之一。

三 拼贴自洽的城市遗产催生多样的审美意象

规模恰当的近海平原是巴塞罗那城市空间赖以生长的基础平台(图12)。在略夫雷加特河、贝斯河,和以提比达波山为主峰的克尔赛罗拉山脉围合的基本范围内,巴塞罗那享有一种自西北山际向东南海岸缓缓降低的平原地形,这种利好只在近海的蒙特惠奇山和内陆特雷斯山处被打断。基于这个优越的地形平台,巴塞罗那在版图中呈现为一种科林·罗[C.Rowe]曾深入探讨过的多样拼接面貌12科林·罗于上世纪七十年代出版《拼贴城市》[Collage City]一书,解读城市空间复杂面貌背后的真相。。目前,巴塞罗那都会区由十个行政区划组成,可大致解释这种多元并置状况的成因,但我们的讨论并不按照区划展开,而是尝试从城市进化的线索中寻找话题。

图13 Roma Town 卫星图(左)和Roma Town 分析(右)

图14 国王广场(左),罗马内城北部新建筑的城墙意象(右)

图15 苏比拉克[J.M.Subirachs],圣乔治之门[Door of Saint George],青铜雕塑,350cm×210cm,1975年

(一)罗马内城[Roma Town]

军事营寨带来的“墙城”意象

罗马内城[Roma Town]是巴塞罗那最早的殖民定居点巴西诺[Barcino]的所在,也是巴塞罗那旧城的内核。它的建立,在组织上仿效古代罗马的厄比斯[Urbs]模式,即城市拥有独立组织公民处理地方政治、经济、宗教和文化事务的权力。为了快速建造和推广,这种具有军事营寨性质的殖民定居点13早期罗马殖民城市类型,兼具军事据点用途,北非现存提姆加德城[Timgad]遗址,是其典型形态。,一般依据交叉的十字轴线设置主干道路,并在十字道路交叉处设置中心广场,重要的公共建筑依附于中心广场或十字道路,而城内的街巷一般采用棋盘格式。出于军事目的,整个城市会被高大城墙包围,只在十字大道的尽端开设城门(图13)。

尽管罗马内城的街块已从最初规整的方形棋盘解体为现在的有机形态,其最典型的意象仍由高耸的古代城墙复合一系列建筑遗产所制造出的罗曼式与哥特式空间语言限定,这种语言在圣埃乌拉利亚主教堂[Catedral de Santa Eulalia de Barcelona]、圣乔治中心广场[Plaça de Sant Jaume]和国王广场[Plaça de Rei]最为典型。我们也可在城墙位置的街区演变中发现,不同时期的建筑更迭仍在形态上维持原始基址中由城墙制造的意象。(图14)而这一区域开放空间营造的主题也容易指向重要历史事件和市民社会传统,不仅体现在建筑、广场和道路的历史命名上,也反映在当代设计师创作的纪念性空间中。苏比拉克创作的圣乔治之门[Door of Saint George],采用镶嵌于阿拉贡王冠档案馆回廊中的方式制造圣坛意象(图15),而位于圣米奎尔广场[Plaça de Sant Miquel]的建构装置,则以现代技术材料诠释加泰罗尼亚传统节庆中“搭人塔”[Castell]的习俗14加泰罗尼亚当地风俗,参加活动的市民,脚踩同伴肩膀,层层累加,搭建复杂的“人肉宝塔”。(图16)。

(二)旧城[Ciutat Vella]

中古开启的“街城”意象

“Ciutat Vella”是加泰罗尼亚语“旧城”的意思,因此,这个区域是一般意义上的巴塞罗那老城区。前述的罗马内城作为内核,提掣Gotic、Sant Pere、Sant Carterina、Laribera、Raval 等地段共同组成了旧城区域。旧城是十九世纪中叶前,主城各次扩张累加的基本范围,尽管面积不大,却是巴塞罗那演变历史最长、形态最为复杂的区域(图17)。除了聚集不同时期的教堂、广场、府邸、公寓等等,旧城还曾被城墙系统区隔和环绕。著名的兰布拉大街[La Rambla](图18)就是沿着Gotic 和Raval 间被拆除的城墙逐渐形成的。从加泰罗尼亚地区的哥特文化成熟肇始,旧城大部分地段同许多中古西欧城镇一样,形成了一种以街道和广场为基本载体的城市意象。这种意象具备几个重要的生长性特点。

图16 模仿搭人塔的公共雕塑装置(左)(笔者拍摄)和节庆中的搭人塔传统(右)

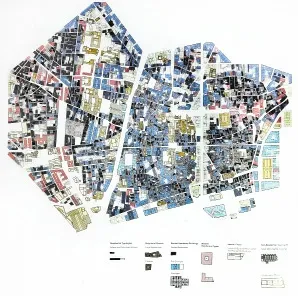

图17 旧城建成环境的复杂性(图片来自 Barcelona: The Urban Evolution Of A Compact City)

图18 兰布拉大街北端的加泰罗尼亚广场上的公共艺术雕塑(左)兰布拉大街中段(中)兰布拉大街南段上的街头表演(右)

图19 旧城的街道系统(图片来自 Barcelona: The Urban Evolution Of A Compact City”)

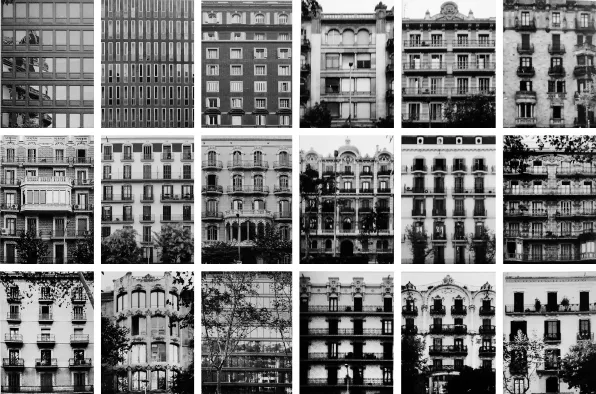

其一,中世纪的街道是市民社会的邻里平台,公共生活由沿街的线性序列组织(图19)。在空间结果上,土地的紧凑使用令建筑单体彼此紧贴在一起,只向街道提供主要立面。这使扁平的建筑沿街立面成为向社会表达个体价值取向的主要界面。建筑立面因此集结成为街区立面,形成某种“长卷”格式。一定程度上,街城的审美意象必须凭借这种开放连续的长卷才能有效建立。有意思的是,组成长卷的各建筑立面虽彼此差异,却存在着植根于文化共识的求同倾向,源自特定时期的主流建筑文化限定出相对稳定的立面设计法则,而这种状态下过滤出的形式差异,则往往须从活态日常生活中寻找根源(图20)。其二,旧城的街块虽为无定型的非晶形态,完形良好的开放空间却可为旧城建构出清晰的结构。在巴塞罗那,许多街道凭借坊间业态被熟知,但人们仍需依靠节点性空间辨识方位。借助诺利地图[Nolli Map]提供的“图底分析”法(图21),我们发现在拥有极高密度的旧城中(图8),作为“图”[Figure]的建筑群体连绵在一起往往成为背景。而作为“底”[Ground]的广场、庭园被建筑群包围,反而成为焦点性的目标对象(图22)。地图上“完形”意味着现实中易于辨认,分布在旧城的各类开放空间由此成为拥有辨别方位作用的节点。此外,依据西特[C.Sitte]对同类城市的共性分析可以印证15奥地利人卡米洛·西特于十九世纪末出版《依据艺术原则规划城市》[City Planning According to Artistic Principles]一书,结合实地调查,系统总结了西欧中世纪城市空间的共性特点,其本人被认为是西方城市设计理论的奠基人。,旧城构成开放空间的建筑、广场、庭院通常在各自拥有人性化尺度基础上,彼此形成良好的高宽比与高深比关系。其三,单体建筑连绵在一起,虽为非晶形态,但并不妨碍街块内部进化为兼顾图底的成熟空间类型。位于Santa Maria del Mar 和Carrer Montcada的townhouse,是巴塞罗那当地一种类型化街区住宅,其将街块中正形与负形的空间资源、私密与开放的空间属性妥当安排,并依靠内部庭园与外部街道的过渡建立内外关系。在街块规模相对确定的情况下,这种类型多少有些最佳使用方式的意味。此外,这种类型还具备多义改造潜力,这其中不乏经典案例,包括著名的巴塞罗那毕加索博物馆(图23)。总之,旧城上述特点需在场体悟,无法完全依靠图纸把握。从某种程度上讲,这种街城逻辑及其情境意象是现代城市中流失最为严重的人居价值之一。

图20 旧城的连续街道立面(笔者拍摄)

图21 诺利[G.Nolli],18世纪罗马地图(局部),1748

图22 旧城的开放空间系统(图片来自Barcelona: The Urban Evolution Of A Compact City)

图23 巴塞罗那毕加索博物馆(笔者拍摄)

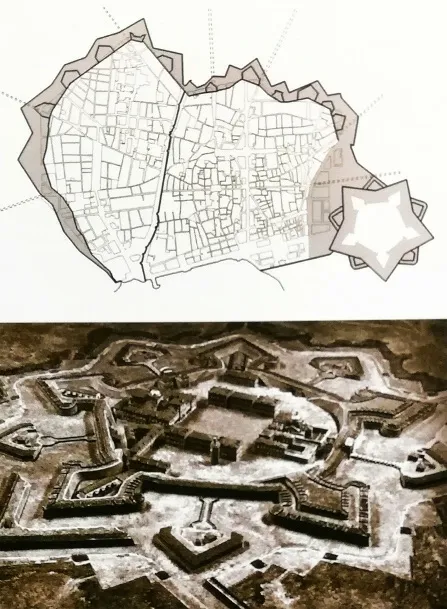

图24 要塞与旧城的关系及其规划模型

(三)要塞[Citadel]与巴塞罗内塔[Barceloneta]

自我完美的“棱堡”与精心平铺的“雕版”从未源于在场的体验

从严格意义上讲,位于巴塞罗那东南海岸的要塞(Citadel)和巴塞罗内塔[Barceloneta]都属于旧城的范畴,但二者毕竟因不同的建造目的和历史际遇与旧城主干意象相去甚远。今天,要塞已被拆除,代之为城堡公园,而又称“小巴塞罗那”的巴塞罗内塔仍然存在。不管二者共存过多久,却都划定了一种几何图式作为内在的空间组织逻辑。

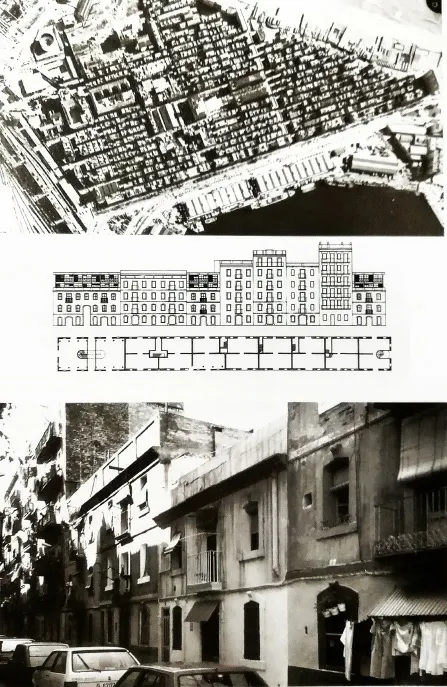

要塞是典型的军事城堡,也可称之为“棱堡”,这一得名来源于其平面由双五角星叠加所形成的服务于军事用途的城墙棱角(图24)。从维特鲁威[Vitruvius]开始,西方城市设计史中一直存在运用向心多边形制造宇宙图式,进而谋划理想城市的传统。因此,巴塞罗那的棱堡是继承这一传统,将文艺复兴时期费拉瑞特[Filarete]等建筑师延续这一脉络所发展的理想城市模式,付诸于沃邦[Vauban]式军事要塞16路易十四时期法国元帅与军事工程师沃邦[S.L.P.D.Vauban]创造了一整套以棱堡为基础的攻防模式。建设的众多案例之一。巴塞罗内塔则是因迁居被要塞替代的原住城区Ribera 而开拓的新定居点。对简单有效的居住单元的笃信、对光照和气候条件的研究,使十八世纪的巴塞罗内塔规划,其从一开始就打上了所谓的科学规划烙印。但城市内生的源动力,并不是自然科学的立场作用于统计学之上所能完全掌控的。雕版印刷一样的机械格局虽被精心谋划,却最终无法抵御巴塞罗内塔不断变化的空间需求,成为拥挤与乏味的代名词(图25)。无论如何,要塞和巴塞罗内塔尽管在上帝的视角中制造了令人印象深刻的几何审美意象,却基本与日常生活的体验无关。因为二者伴随图形讨论的,是事关军事和经济的效率,日常生活的切身体验和受众的审美需求被屏蔽在对宏观结构探讨的单一因果之外。

图25 巴塞罗内塔卫星图及其现状建筑群

四 近代以来的造城实践引发持续的城市空间进化

(一)塞尔达在扩展区的“马赛克”实践

结合一位伟大的规划师讨论一个伟大的城市,是一种不可多得的经验。得益于塞尔达,某种自上而下的成熟基因多年来主导着巴塞罗那扩展区[Eixample]的空间进化。只是在绵延性[Duration]时间17与空间化时间相对,强调时间不可中断和不可划分的性质。主宰城市的真相面前,塞尔达智慧的将这一基因妥当编码。他清醒的意识到,规划的目的是如何鲜明的确立一种将主要内容让位于群体演变的模式。但是,他笃信在相当长的时期内,这种被预测为标榜差异的离散生长,在经验的和实证的轮回中,最终将一个个滑向求同的历程。因此,塞尔达虽提供了一个兼容复杂因素、复合各方线索的“场”,但他也敢于预设一个明确的“型”,清晰自洽。

塞尔达的规划遗产,虽只有一百五十年的时间,却使巴塞罗那在两千年的进化中,第一次在世界范围内拥有了独一无二的辨识特征(图26)。曾有学者把扩展区的城市肌理与加泰罗尼亚地区的马赛克[Mosaic]工艺相提并论。也许,从制造鲜明意象的层面来看,塞尔达和马赛克制造者的立场是相似的。但最终形成以切角正方形街块组织的“马赛克方案”,塞尔达却足足花了二十年时间。因此,扩展区方案绝非是简单的几何推敲,也更不是无意识的审美巧合,这背后既潜存着发端于《理想国》的情怀和脱胎于希波丹姆斯[Hippodamus]城市设计思想的理念18古希腊规划师希波丹姆斯曾规划设计古代城市米利都[Miletus]被认为是西方文明中,以方形街区建立棋盘式城市格局的源头之一。,也有格迪斯[P.Geddes]所尊崇的实证调查研究19苏格兰城市规划学者格迪斯,最早将对城市基址的科学调研确立为城市规划的必备工作。塞尔达在规划之初,曾制作特定比例的扩展区地图集,以系统研究地质、水文和气候等条件。。更重要的是,扩展区的建设处于巴塞罗那演变为现代都会的决定性时期,近代城市规划中秉持的民主和科学立场早已为扩展区注入新的特质,它根本区别于那些曾植根于旧城的空间价值取向,表征着怀海特[A.Whitehead]所回望的那种近代哲学动向20[美]怀海特,哲学家,著有《科学与近代世界》[Science and Modern World]。。

图26 塞尔达的马赛克式街区

图27 扩展区的道路网层级。(图片来自 Cerda and the Barcelona of the Future

扩展区规划顺应了现代性思潮中标榜的民主思想。这不仅体现在塞尔达针对城市病确立“改善卫生、缓解交通、引导旧城复兴”的民生策略,还体现在与R.Trias 落选方案采用放射大道暗合集权意志完全相反的宏观布局中。首先,棋盘式布局标榜无中心格式,其并不推崇出现政治、经济或文化的汇聚中心,这将营造出平和均匀的城市空间基调,消解集权意志。其次,扩展区强调每个街区单元的复合性,即无论是社会阶层还是功能业态,均在同一街区内混合搭配。这意味着扩展区并不笃信功能分区,也不支持阶级或种族隔离,每个街块并不是集权社会下的子系统,反而是并置式的日常生活基础层次。时至今日,扩展区仍然推崇这一融合共生的价值取向。最后,街区中的开放空间和庭院设施倾向于公平配置,市民享有的人居福利,以街块为单位进行考量,这也为上世纪八十年代的城市复兴提供了空间梳理的基本框架。

扩展区的空间营造以科学规划为基础,塞尔达从道路和街块两方面寻找成熟空间所必需的优质基因。首先,依据凯文·林奇的城市意象理论,层级分明的道路是城市鲜明意象的组织框架(图27)。巴塞罗那的扩展区拥有四条断面宽度不小于50 米的都会级大道,十条断面为30-50 米的城市大道,均是大都会意象的诠释者。而由上述大道组织的一百多条纵横街道,却是微观城市体验的主要载体。这其中,除了着眼人车分流而不断调整的交通导向,塞尔达在规划之初给出的街道断面尺度,将街道两侧的建筑间距控制在20 米范围之内,无疑提供了一种紧凑的环境背景,这是能够带来诸多优质体验的前提。此外,塞尔达在街道交叉处采用街块切角方式制造的向心开放空间,可安排各种户外活动。实际上,这类由街块切角围合形成的菱形平面空间,拥有50 米纵深,有条件为切角部位的建筑提供营造纪念性场景的视域,以制造鲜活的城市印象。

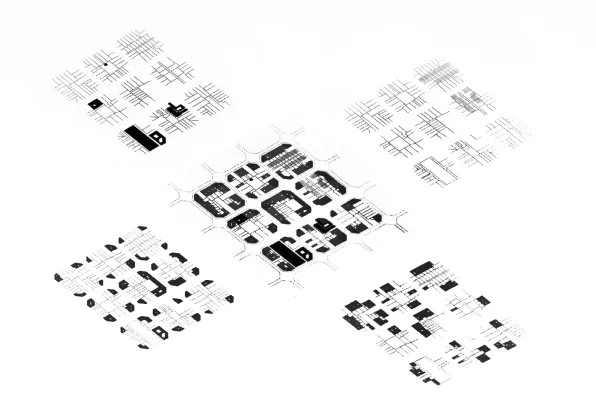

其次,塞尔达对街区单元三维形态的设计,即对“街块”[Block]的设计堪称典范。尽管扩展区的人居密度逐年增加,但当年依据数学公式推导的街块逻辑和尺度控制并未丧失效力。其一,长宽各113 米的街块平面来源于对建筑组合方式的推敲。最初设想的建筑布局有两列式、U 形式和回形式,单列建筑进深不超过街块边长的四分之一,建筑高度维持在20 米内。这不仅使街块高度不大于相邻街块间距,从而有效屏蔽街道中可能感受到的拥挤意象,街块内部还可留有大面积负形空间作为小型广场、公共或私家庭园。其二,利用正方形无向度的特点,可使一个、四个或九个街块合并为超级街块,满足大型公共建筑或城市公园等特殊用地的需求(图28)。实际上,塞尔达式街块的尺度和形状设定对其内部格局的引导潜藏着来源于设计经验的智慧。不仅体现在宗地[Parcel]的划分方式上21塞尔达的正方形街区也称之为“黄金正方形”,其可兼容多种宗地的划分方式。(图29),也体现在某种正负形空间的组合规律中。例如,边长一百米以内的正方形街块中,沿边界分布建筑几乎是唯一经济的选择,而扩展区街块的功能大部分为住宅和办公。由于采光条件的制约,进深均不可能过大,因此方形街块在中部让出开放空间成为必然。而从现实层面来看,这种必然胜过任何形式的规划禁令。所以,塞尔达以隐含方式对街块形态所做的规定,是一百多年来扩展区建设在连续政策导向下始终不曾偏离初衷的良好起点。

与旧城相比,扩展区显然制造了不同性质的生长态势。如若说众力博弈主导旧城的生长,那么这种博弈大多来源于空间群体间两两吸引或排斥的横向推力。而扩展区的生长显然更加依赖第三方设置的法则作为框架。因此,扩展区的街块面貌更多自上而下的来自法则制定者,而空间群体中之间哪怕紧密贴合,横向互动的张力也不该是形态生长的主因。在怀特海眼中,这也许涉及空间化时间观念的范畴。然而,尽管它容易使我们将城市的营造看成从无到有的真空式添放行为,并惯性的利用添置者和被添置者之间的纵向联系取代被添置者群体间的横向制约关系,但塞尔达的法则显然不愿意仅仅扮演上述规定纵向联系的角色,还希望以建构先验世界的方式物化为一种鲜明而精确的量化结构,为街区同类要素提供进化框架。无论是街块的直边立面、切角立面,还是绿化庭园、公共通道,这些同类要素均因这一框架而先天具备系列性(图30)。而认识、比较不同街块同一部位的同类要素,则成为认知和把握此类空间价值的基本方式之一(图31)。无论如何,塞尔达在扩展区提供的这种进化平台,在旧城的街区中是模糊的。

(二)高迪的城市纪念物创作

从单体建筑的成就来看,巴塞罗那可以称之为高迪之城,源自高迪为巴塞罗那创作了许多提纲掣领的城市纪念物。而加泰罗尼亚建筑的民族形式似乎也在高迪的创作中得以明晰。高迪对崇尚自然,不拘成法观念的笃行,潜移默化的影响着加泰罗尼亚建筑领域的实践。

1888年的世界博览会强化了加泰罗尼亚建筑师寻找民族形式的意识,这使很多建筑师开始摆脱彼时盛行的折衷主义[Eclecticism]立场。另一方面,塞尔达的扩展区规划制造了大量项目机会,建筑领域亟待找到一种能够解释现代世界的方式。区别于文学艺术,建筑风格的确立显然需要更长过程,从摩尔人[Moors]22巴塞罗那在公元8世纪早期曾经被属于阿拉伯民族的摩尔人征服。文明到东方文明,再从哥特世界到新艺术运动,巴塞罗那经历了对建筑文化的回顾与论战,高迪在这样的背景中开始了他的创作实践。

图28 扩展区的街区模数与尺度公式(图片来自Cerda and the Barcelona of the Future)

图29 扩展区的街区划分兼顾多种用途(图片来自Cerda and the Barcelona of the Future)

图30 扩展区的街区庭院类型(图片来自 Cerda and the Barcelona of the Future)

图31 扩展区的街区立面,相同类型,不同形象。

图32 高迪[A.Gaudi],圣家堂[Sagrada Familia],巴塞罗那。

图33 高迪,米拉公寓[Casa Mila],1912年建成,巴塞罗那。

图34 高迪,古尔公园[Park Guell],巴塞罗那。

图35 高迪的倒悬模型

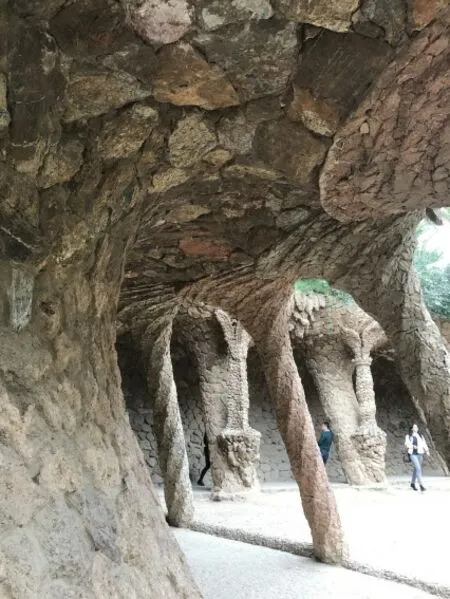

高迪所处的时代中,现代技术[Modern Technology]和传统技艺[Traditional Craft]的关系正从一种微妙的共存转变为彻底的博弈,而现代技术正以席卷之势促成机器生产对日常生活的主宰。传统技艺面临消亡,只在贵族阶层中充当对旧有财富的炫耀。区别于接纳时代的建筑师新贵,高迪选择成为地方传统的追随者,并以独立于现代性世界的姿态,复兴了一种凭借传统材料技艺,诠释“有机自然”[Organic-naturalistic]设计视野。从位于巴塞罗那的作品来看,高迪在这种视野中将常规的静力学结构与自然形式相匹配,其作品中渗透着一种生命态势和陌生化的宗教神性,更进一步讲,是某种拥有巴洛克形式基本动势,但却活态搬运自然界原型的奇妙幻境。圣家堂[Sagrada Familia]与其说继承了哥特式教堂的高耸意象和繁复装饰,倒不如说将宗教世界搬进了万物有灵的参天树林(图32)。巴约之家[Casa Batllo]和米拉公寓[Casa Mila]的多曲形态,与其说挑战了欧式几何传统,倒不如说改造了一处鬼斧神工的天然洞穴(图33)。而古尔公园[Park Guell]则反映出高迪在自然中再造自然的能力,我们可以在一系列原始建构中,发现共通的建造活动起点(图34)。实际上,上述诠释自然的作品,需要匹配一种在场创作的方法,这使高迪的建筑设计活动鲜明的区别于那些伏案绘图的建筑师。置身于高迪的作品现场,会发现其创作很难以图纸设想和推敲,只有手工模型才是适合的途径。而工作中的高迪应该时刻受到被制作对象的启发,新的推进方向可能来自于对模型或建造现场的审视,因此,工作中的高迪更像是一位雕塑艺术家,而不是一般意义上的建筑师,他的创作必须结合身体的在场体悟才能达成。此外,高迪善于革新研究方法,它运用木材、金属、泥灰等材料辅助思考,更创造性的运用倒悬绳索模拟拱顶的力学形态。而此类模型足以媲美具有现代观念的装置艺术(图35)。

图36 高迪,巴约之家[Casa Batllo],1904年建成,巴塞罗那。

图37 高迪,米拉公寓[Casa Mila],1912年建成,巴塞罗那。

尽管高迪的建筑崇尚自然形式,但在旧城、扩展区或格雷西亚,其作品严格遵寻街块法则的程度令人惊叹。特别是在扩展区,高迪以自己的方式诠释了马赛克街块的潜力。首先,在圣家堂的创作中,高迪遵循塞尔达引导大型公共建筑充满整个街块的法则,将教堂平面适合于正方形街区,将塔楼设定为城市天际,并顺势凸显其在罗西[A.Rossi]眼中作为城市纪念物[City Monuments]、在林奇[K.Lynch]眼中作为标志物[Landmark]的意象价值。其次,巴约之家和米拉公寓均是塞尔达式街块内部细则的忠实遵守者。巴约之家是街块非切角部位的建筑类型,米拉公寓是切角部位的建筑类型。从两个作品的平面分析来看,高迪表现出和创作激情有别的现实理性。巴约之家是彼时典型的城市公寓改造,高迪安排的平面极端规则,楼梯井和内庭选位、房间和设施分配延续了约定俗成的格式,其工作像是为一个常规住宅匹配令人惊叹的建筑立面、屋顶露台,以及包裹性的室内空间界面(图36)。米拉公寓的处理方式与巴约之家类似,平面布置虽更加自由,但米拉公寓最引人瞩目的完整形象却是凭借塞尔达设定的街块切角得以呈现的。此外,作为城市集合住宅,米拉公寓拥有诸如阁楼、夹层、画廊等更多的城市建筑母题,激发出高迪更多创作想象(图37)。此外,在古尔公园的创作中,高迪将彼时享誉欧洲的英国田园城市作为参考对象,一定程度上表明其深谙近郊生活的价值。公园寻址城北山麓,实验了一种介乎中心城区公寓和乡野别墅的城市住宅类型,这在城市扩张普遍引发社会问题的二十世纪前后,无疑具有前瞻性,其实验价值并不逊色于欧洲同期的花园郊区和北美的生态整合23田园城市思想曾在欧洲产生广泛影响,英国在霍华德亲自主持下,建成莱切沃斯和韦林两座田园城市,而西欧多数国家也都有相应花园郊区的建设尝试。北美则在稍早出现了著名的城市美化运动。。

图38 米拉莱斯[E.Miralles],圣卡特琳娜市场[Santa Caterina Market],巴塞罗那

图39 里卡多·波尔非[R.Bofill],Walden 7,巴塞罗那

实际上,许多当代加泰罗尼亚建筑师均具有高迪式创作精神。我们可以从米拉莱斯[E.Miralles]的圣卡特琳娜市场[Santa Caterina Market]那充满不确定性动势的拼图屋顶中窥见高迪传统(图38)。也能从里卡多·波尔非[R.Bofill]的Walden 7 中捕捉到空间神性(图39)。还可以在建筑师组合RCR Arquitectes 设计的社区图书馆中,找到那种试图突破常规形式,于细微处革新的浪漫精神。

(三)环境艺术运动和可培罗的都市博物馆计划

上世纪后期,新型民主社会开始发挥其作用。巴塞罗那在几任市长推动下,展开了迄今为止最晚的一次大规模城市再生建设运动。这次运动分为几个因势利导的阶段,而最先启动的,就是以公园营造和广场塑造为主要任务的城市环境空间提升。值得注意的是,这一阶段中的公共艺术首次以明确角色全面介入城市空间的整理。

随着仅关注物质供给、经济效益的理想城市观念显现弊端,人们逐渐意识到自然生态和历史文脉对于理想城市的重要价值。因此,由政府或私人出资,巴塞罗那在保护旧有历史遗产的基础上,以城市空间所稀缺的植物水体等资源为要素,兴建了一批环境艺术公园和主题广场,涌现出一批解释城市空间的公共艺术作品。从项目介入建成环境的关系来看,这些作品类型多样。笔者结合相关文献和现场调查,尝试对其中典型的案例加以线索化的列举。

调节式突变空间:这类作品以添置的参与性构筑物为框架,结合植物水体和景观雕塑,制造有别于临近高密度街区的突变意象。例如占据两个街块,位于火车北站旁的l'Estacio del Nord公园。又如以桥为框架、以废墟为记忆,结合瀑布和缓丘的Clot公园(图40)。

生产性遗存改造:这类作品将工厂旧址改造为较大规模的主题公园,将不同形式的历史遗存转变为结合植物水体和景观雕塑的公共景观。例如将纺织厂旧址开发为公园的l'Espanya Industrial(图41)。又如建在采石场遗址上的La Creueta del Coll公园(图42)。

场所化主题雕塑:这类作品将拥有鲜明主题的公共雕塑植入开放空间,营造纪念性空间或制造小型奇观。例如苏比拉克在加泰罗尼亚广场的Fransesc Masia。又如Aiko Miyawaki在奥林匹克公园的作品“Utsuroi”。再如Claes Oldenburg在V all d'Hebron 创作的Matches。还有波普艺术家Roy Lichtenstein 为巴塞罗那创作的The Head of Barcelona,以及Joan Miro 创作的“Woman and Bird”。当然,还有建筑师Frank Gehry的作品Golden Fish(图43)。

互动性城市家具:这类作品将可在现实中使用的城市家具植入集体记忆较为典型的历史地段,例如艺术家Eduard Chillida 在国王广场中所创作的铸铁座椅。

奇观化材料应用:这类作品以现代材料对话历史建筑制造审美奇观。例如艺术家Antoni Tapies 用现代材料制造云雾效果,与建筑师Lluis Domenech I Montancer 早期完成的拥有加泰罗尼亚现代主义风格的建筑形成对话(图44)。

异质性壁画浮雕:这类作品将基于历史和日常生活题材的壁画或浮雕附着于建筑立面,制造有别于周遭环境的视觉冲击力。例如Pablo Picasso 在建筑协会大厦立面上的壁画、Joan Miro 在巴塞罗那机场的壁画,以及巴塞罗那地铁站中的各类创作(图45)。

情景化互动装置:这类作品以可动装置编排现实场景的呈现。例如Jardins de la Vil la的庭园移门。

包裹式界面营造:这类作品以街区建筑立面、广场地面等包裹开放空间的界面作为创作对象,以界面中的历史形式和材料肌理软性的制造相关情境,例如建筑师Carme Fiol的作品Fossar De Les Moreres。

实际上,由于这些作品精彩纷呈,任何按照单一线索的分类都不能全面反映其中的价值。从另一个思路来看,这些创作也许每个都该自成一类,缘自每个作品并不以先在或外在的分类法则彰显自身价值,更多服从于现场情境以及艺术家的特殊情感思路。因此,很多类型化着眼公共艺术的研究,其价值往往仅能落实为某种信息索引。而从宏观城市体系作用于微观城市营造的角度来看,笔者更愿意为作为话语整体的环境艺术范畴,争取亟待自觉的、基于某种空间图层的任务。这种图层并不锁定固定的空间要素作为依托,而希冀于扮演街区营造中最需要的特殊角色。而这一空间图层如果确立,目前最为重要的不是保证作品的呈现,而是培养这一任务在城市受众中的心理预期。

图40 Parc Del Clot公园

图41 l'Espanya Industrial公园公共艺术雕塑

图42 La Creueta del Coll公园公共艺术雕塑

图43 巴塞罗那的公共艺术雕塑(图片来自 Barcelona: Environmental Art)

图44 安东尼塔皮亚斯[Antoni Tapies],安东尼塔皮亚斯基金会(Fundation of Antoni Tapies),公共雕塑

图45 巴塞罗那地铁站中的浮雕创作(笔者拍摄)

也许,现场的情境效应和背后的持续推动是环境艺术创作须同时具备的两个基本条件,缺一不可。这可以在巴塞罗那公共空间营造的过程中得到充分印证。改善市民活态生活的环境艺术创作,一定程度上处在公益事业的边缘。因此,在无法像城市基础设施那样由政府主导、自上而下体系化推进的情况下,怎样保持创作获得持续动力成为重要议题。上个世纪八十年代,西班牙本土雕塑家可培罗将这一工作演变成一种共赢的方式,提供了解决上述问题的思路。他邀请国内外艺术家,为巴塞罗那公共空间创作艺术雕塑。其中的转变在于,创作成果落成时刻,也将是以城市空间替代传统美术馆进行作品展览的时候。所以,巴塞罗那对于可培罗和他邀请而来的艺术家来讲,是一个巨大的露天美术馆。但与美术馆展览架上艺术的属性不同,雕塑作品创作于城市现场,一定程度上将场域与作品自身打包在一起形成环境单元,转变成关联城市集体记忆的空间片段。这些作品分散在城市各处,像针灸术一样调整着巴塞罗那的空间节奏,形成了以点带面的局面。此外,可培罗将这些展览作品的管理链接到社区,使社区受众有机会参加到公共艺术的选择和维护中,增进对作品本身和社区的认同感。

五 结语

作为诠释城市空间营造的经典案例,巴塞罗那几乎提供了一部完整的教科书,尚有大量城市营造范畴,笔者未能涉及。无论是对城市遗产价值的发掘,还是对城市规划设计、建筑设计,亦或是环境营造中公共艺术创作的反思,巴塞罗那的城市空间均表征为一系列不可轻易拆分的有关全局的现实命题。实际上,这些命题并不该导引为一种普适化的跨学科概念,而应指向撷取众多领域中的有效部分,在现实中建构而成的的一个个扁平的、内部充满复杂关联的局域范畴。正是这些活态的局域范畴,组成了现实中的城市空间整体。城市空间的营造无论涉及怎样的理性操作,最终还应回归在场的体悟和追求。匡溪艺术学院的创立者伊利尔·沙里宁[Eliel Saarinen]曾经以“体型环境”的概念诠释一种直面全局的积极态度,从这个意义上讲,巴塞罗那的城市空间本身即提供了一系列大中见小,以小见大的多义全局。