当代高密度城市的建筑要素 研究与教学*

阮 昊

当代高密度城市语境下的建筑是笔者一直以来教学研究与设计实践的主要领域,它主要关注随着国内外城市密度的不断加剧与人口的不断流入,高密度城市中的建筑研究与设计所应产生的积极应对方式。从教学的角度上看,笔者认为这以研究方向是国内主要建筑学本科教学体系中不可忽视的一种方向,所以近年来笔者所从事的本科生五年级毕业设计也以此作为最主要的关注点进行展开。

本文基于“高密度城市的建筑要素研究与设计”这一计划为期三年的系列毕设教学的阶段性成果,结合笔者过去八年建筑学本科生三年级与五年级教学的经验,探讨了这一课题的研究理论背景基础,基于转化率的整体教学框架,并在此基础上提出了两种教学引导策略及其相应的六个切入点。

一 为什么要研究当代高密度城市的建筑要素

(一)教学研究的理论背景与切入点

建筑学范畴内高密度城市的研究源自于西方,最早可追溯到柯布西耶早期的现代主义建筑思想与实践中。例如其在“光辉城市”中对于立体城市空间系统的建筑学方式,即是建筑师应对高密度城市早期的一种尝试。笔者认为,真正意义上在当代建筑学中对于高密度城市的系统性研究与设计探讨,起始于西方、尤其是荷兰建筑学者与建筑师在八九十年代起对于纽约、荷兰、东京、香港等城市中建筑与人的存在状态、以及应对高密度空间的设计方式的研究。例如雷姆·库哈斯[Rem Koolhaas]以一种极度积极的态度在《癫狂的纽约》中提出纽约高密度的本质是一种功能层面的“拥挤文化”1雷姆·库哈斯著、唐克扬译,《癫狂的纽约》,三联书店,2015年,第15页。,荷兰建筑师小组MVRDV 在其所著的KM3-Excursions on Capacities一书中对于如何在高密度与全球化语境下形成建筑的生存策略、及其相应的空间利用方式实践等等。

相对于西方而言,同期的国内研究因其缺乏相应的城市发展与对标,而缺少相应对于国内高密度城市在建筑学范畴内的探讨。密度的产生与城市聚集的本质,是为了增加竞争力而产生的城市资源进一步集中2Peter G.Rowe.Emergent Architectural Territories in East Asian Cities.Birkhauser,2011,pp.i-iv.,大量中国城市的密度继续加剧,继而已经形成了以上海为典型的高密度或趋向于高密度的城市,其建筑密度、相应单平米人的密度都进一步提升。由此产生的用地不足、空间有限、生态环境等问题不断凸显,同时高密度所致的集约性在很大程度上也对城市中建筑在空间尺度、流线、行为模式等方面的设计提出了全新的挑战。

对于如何定义一个城市为高密度,学术领域并没有一个在全球范围内被认可通用的标准,而从建筑学出发的对于高密度的研究也没有一个很明确的可以区分其和城市学研究的不同点。前文所述的这些对于高密度城市建筑学的研究,多数是从单体建筑及其组合的尺度与维度出发进行的多元化与发散性的探讨,例如从使用功能层面“拥挤文化”的本质是一种功能的聚集;又如从效率的角度,MVRDV 试验研究的“猪的城市”[Pig City]试图研究垂直向的猪肉生产工厂为高密度人口供给肉类的可能3MVRDV,Excursion on Capacities,Actar,2015,pp.156-1167。同时,随着建筑学自身的发展,城市与建筑密度的定义也在向着更多元化的方向发展。随着信息技术的发展,关于城市建筑与信息的关系研究提出了信息密度这一维度,又如以伊纳吉·阿巴罗斯[Inaki Abalos]为代表的建筑热力学中研究者所指向的热量密度等等,这都开始成为高密度城市与建筑的相应评判标准。

从建筑学的角度看,笔者认为高密度的定义是一种正向而积极的、建筑极度聚集的超常规空间状态,这种超常规状态有一个明显的特征,就是常规意义下的建筑学手段很难相对应的解决其所面对的超常规问题。换言之,对于不断加剧的密度,一旦达到了这种非常规状态,就需要以一种比建筑维度的颗粒度更细的超常规方式——“建筑要素”来研究和探讨高密度城市。

(二)建筑要素的定义

雷姆.库哈斯[Rem Koolhaas]在其作为总策展人的2014年威尼斯建筑艺术双年展Fundamental中,重提并重新诠释了当代建筑学发展至此,所需要对构成建筑的基本元素进行再探讨和再梳理的必要性。4Rem Koolhass,Stephan Peterman.Elements,Marsilio,2014.作为一种宏大而颇具野心的建筑发展再梳理,展览及其相应的理论成果展示了建筑的基本元素即“建筑要素”[Architectural Elements]的发展历程。

图1 2014年威尼斯建筑艺术双年展Fundamental,http://fluxusfoundation.com/fluxus-as-architecture/fluxus-prefabsystem-at-the-14th-international-architectureexhibition-la-biennale-di-venezia-2014/

笔者认为在这其中,策展人对于建筑要素赋予了一种明确的定义:将其理解成一系列组成建筑的通用部件,这些部件满足了建筑作为人的遮蔽所这一最基本功能下的各类细分功能,例如解决垂直问题的楼梯、作为维护结构的屋面与立面、满足采光与私密性的门窗、以及露台、楼板等。

这一颇具意义的展览事件,从笔者的感观而言,因其所涉及的建筑要素之广、历史周期之长、全球地域之大而略显宽泛,每一个建筑要素之间具有独立性但也因此产生了缺乏要素之间联动的孤立性。但其从建筑的基本单元出发对建筑学进行在重构性研究的方式缺不失为面对不断变化的城市建筑环境时的一种有效方式。

正是基于这种方式,若将对于建筑要素的研究放至当代高密度城市的语境下,将会产生建筑学范畴内的一种对于建筑与城市关系的全新理解:1.因为密度的加剧而会让一个特定的建筑要素超脱出建筑固有的尺度与物理限制,继而形成该要素全新的体系,2.有一个明确而精准的研究范畴,有利于找到要素之间的关系与联动,避免过于孤立的研究。

在为建筑要素带去“高密度”这一的限制性条件时,需要指出关于密度的定义基础是建筑空间的密度,但它绝不仅限于对于空间的探讨、而是应该包括更为宽广的人流密度、信息密度、热量密度等等建筑延伸学科的内容。

(三)教学研究中的空缺

从建筑要素的角度出发研究建筑学范畴内的高密度城市的切入点,在两个层面上可以填补我们教学体系中的空缺。第一是从建筑解决人生存问题的角度,前文中笔者有提及,在高密度城市不断加剧的过程中,常规的建筑学研究和设计方法无法完全满足这类城市中所出现的各类非常规问题,而这一类问题容易在建筑学的教学中被忽视。同时,在教学中笔者发现,我们的学生尤其其所生活和生存的环境相对单一,校园和网络所构建出的生活体验无法支撑其对于在高密度环境下人生存环境的感知。两者的叠加作用,使得当学生在未来面对高密度趋势下城市空间中的建筑设计实践时,缺少相应的理论认知与设计手段。

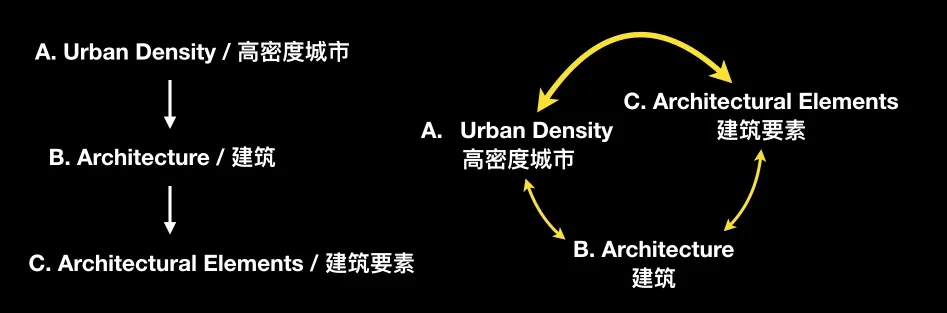

图2 关于建筑要素与建筑本体、城市高密度环境的闭环研究示意,作者自绘

第二是从建筑学理论逻辑基础的角度。笔者认为,建筑学中常见的与上述两者相关的研究,采用的是一种线性关系,即从城市高密度环境(A)到建筑本体(B)再到建筑要素(C)。其中A与C 之间的之间直接联系往往因为看似不成立而被忽略,形成了一个准真空地带。然而在高密度城市的语境下,密度的变化将重新定义组织形式,这里的组织形式指的是构成建筑的基本要素。在城市高密度的语境下,每一种“建筑要素”都被赋予了超越其基础的更多功能与定义,ABC 三者之间的关系将从线性转变为一个闭环体系,于是可以发现,在这个特定的语境下:1.密度所带来的各类问题的最终解决将来自于“建筑要素”而不是建筑本身;2.同样,对于“建筑要素”的理解与设计,缺乏来自于“城市高密度”维度的切入。

所以,对于以解决城市高密度环境呈现的问题为导向的,两者之间直接的研究与设计变得具有价值:直接研究城市高密度语境下的建筑要素并不意味着忽略“建筑”本身在其中所起到的作用,而是要通过研究两者之前的强联系来形成一个完整的闭环;相关城市高密度问题的研究一定是以解决其中特定的问题为研究与设计导向的。这也是为期三年的整个“高密度城市的建筑要素研究与设计”毕业设计课题的研究意义与理论基础。

二 以转化率为核心的教学研究体系

(一)教学步骤与研究的整体思路

当代高密度城市下的建筑要素研究与设计这一课题,相对于传统的毕业设计而言,有三个特点与挑战:第一是如何让学生能够通过研究建立起建筑要素与高密度城市之间的关系;第二是因为整个课题中研究比重会大于传统的以方案设计为主要导向的毕业设计,如何让更擅长艺术与感性设计的美院本科生能够建立起严谨的研究框架与方法;第三是如何能够基于高密度城市的现实情况,具有很强针对性的将研究成果最终转化并落地到设计中,使成果能够为其所用。课程的设置,针对上述三个问题量身定做了一套分为六个步骤的方法与框架。

第一阶段,深度理解。学生在屋面/露台、界面、楼梯/坡道和空[Void]这四组建筑要素中选择相应的要素,通过时间、空间、尺度和类型等多维度的变化,建立高密度城市与建筑要素之间的强联系;在这个过程中,要求学生必须在建筑要素与城市高密度问题之间,更强化引入“人”的概念作为连接,强调研究与设计中人的行为、体验,以避免仅对空间进行探讨和设计。

第二阶段,分类研究。基于第一阶段的理解,分析大量的现有案例,并将“建筑要素”归纳为具有针对性解决特定城市高密度环境问题的基础原型,形成要素—原型—城市问题的研究线索,并进行阶段性的整理与绘制。该阶段的重点是以“高密度所带来的城市问题以及建筑要素的创新如何解决该问题”为导向,将研究过程优化为先找问题,再找满足解决该问题的案例与解决方式。

第三阶段,综合基础性应用。通过对于单个经典案例的批判性研究与修改设计,将上一个阶段的原型成果进行综合性的设计应用,初步形成ABC 三者之间以AC 强关系为导向的空间原型体系与逻辑闭环。在这个阶段,批判性的研究专指城市的高密度对该经典建筑案例所带来的负面影响。

第四阶段,发散与论点[Argument]提出。通过思维的发散,寻找特定的城市高密度环境情景与典型问题,提出假设该建筑要素新应用场景的相关论点,完成后半部分设计的选题。这一阶段是第二学期的开始,它强化了第一学期研究中关注的具体高密度问题的延续。与常规的毕业设计直接切入具体的场地不同,首先是由学生基于整个上学期研究过程中所感兴趣的城市高密度问题,来寻找具体明显该问题特征的空间场地与功能。学生需要在该阶段说明该具体高密度问题的在城市中的普遍性,以及该问题的细化分析。

第五阶段,创造性应用。将所研究的“建筑要素”转化为设计原型,并力求通过设计原型来解决学生自己提出的论点中对应的高密度城市问题。这里对原型有一个明确的要求:它必须是能够在室内空间与建筑等多个不同尺度与维度下被应用的具有强烈的形式精确性与等同性的空间原型。5阮昊撰,〈猫桌:可缩放尺度的空间原型与其面向设计未来的探讨〉,载《装饰》,2015年第五期。同时,要求学生建立原型与建筑功能之间的联系,通过自下而上的组织方式进行相应的建筑设计。这里之所以采用自下而上的空间组织方式与设计方法,是基于着重强调“人”即空间的真实使用者为考量的。同时在进行原型设计时,探讨该建筑要素其具体做法、材料和可行性。

第六阶段,深化设计、验证与表达。对于已经初步形成的设计进行深化、从材料、技术等维度对其进行可能的验证,最终形成完整的研究设计的表达与结果呈现。

不难发现,在这六个阶段的过程中,“人”、也就是空间的使用者是一个贯穿始终的暗藏主线。因为高密度本身并非城市问题发生的根本原因,它是一个最终呈现的结果与一种量化衡量的标准。决定了空间组织的架构组织是才是核心的问题所在:人形成了社会的组织形式,而组织形式及其所带来的等级与管理制度,往往使得建筑设计常以管理者自上而下的思维模式出发,追求的是管理有效、管理安全。而这一出发点恰恰忽略了作为大多数实际使用者其本身的行为需求及其所对应的空间要求。所以从“人”出发作为一条辅助线索具有有极大的必要性。

图3 2018—2019学年全年研究性成果手册,作者自摄

(二)转化率的重要性及其评判标准

上述教学框架的目的,是以设计思维的培养与建立作为基础与核心,在此基础上力求其设计与研究成果的建筑学价值。这六个阶段能否最终达成较好的成果,每一个阶段之间的转化率是否足够高是其核心。所谓转化率,其分母是教师期望学生从某一个阶段进入下一个阶段的时候,所获得的成果,分子是学生实际的训练收益。关于这个转化率,有三种变量,初始值,转化过程和最终结果。

1.初始值

初始值是定义一个区间,在这个区间内任由学生发挥,其初始点由他的兴趣爱好、成长经历、之前的教学决定,对于初始值好坏的判断应该在那个区间的设定上,笔者历经8年的教学,经历了一个由窄区间到形似宽泛但实质狭窄再到相对宽泛的教学经验的成长。这其中,窄区间指的是在最初教学实践中,带有强制性的要求学生实现基于笔者自己建筑观点与态度的研究与设计;形似宽泛但实质狭窄指的是在其后的一段时间内,尝试以更开放的题目在课程开始的阶段打开学生的思路、同时在具体设计阶段采用大量头脑风暴与讨论的方式来指导设计,但在选择和引导的过程中仍旧以教师为主、以至于最后的教学结果具有一定的同质化现象;而实质宽泛即是本文所梳理的基于学生自身逻辑的转化率教学方式。

屋面/露台、界面、楼梯/坡道和空[Void]这四组建筑要素的设定,是一个看似有了明确区间,但其实具有很强的学生自主发挥空间的一种设定方式。对于初始值的判断标准,笔者的教学经验其实很简单:20% 原则。是否有最起码20%的学生提出了一个你未曾想到、突破了你的思维、让你觉得兴奋同时又特别切题的主题与观点。无论是对于这20%,还是剩余的80%,在初始阶段都需要有一个全面且全程紧密的引导过程。这个过程是一种互动和协作的过程,在这个过程中除了面对面的教学与讨论以外,笔者也实验了线上协作与文字沟通记录的方式,这种方式鼓励学生将自己的想法不断的记录下来,并由教师与其在线互动,能够作为一种精准的辅助手段帮助学生开始整个课程的研究。

2.转化过程与转化率

转化过程是一种按照步骤与逻辑,引导学生将提出的初始值向最终成果转化的过程,成功的教学在这个过程中的转化率高。转化率不是时刻伴随课程的,而是在一些“节点时刻”出现,所谓“节点时刻”指的就是学生基于对课程理解所呈现的阶段性成果与你基于课程目的所形成的预先判断不符合,需要教师进行引导和干预的节点。

转化率频次的理想标准:四次。笔者的经验一般会有三次转化,以本课程为例:形成建筑要素与高密度城市之间的关系是第一次、为经典案例进行批判性设计也就是建筑要素设计应用的初探是第二次,开放性设计的论点问题提出第三次,而第四次是将之前所有的成果转化为最终具有方案深度的设计。前三个节点时刻更多考验的是设计思维能力,而第四个则依靠建筑学基础知识层面的能力培养。笔者的经验是,除了第四个必然需要经历的节点之外,其他“节点时刻”大于3次,基本上教师对于课程的干预成果过高且不够开放。

对于转化率高低的标准判断,笔者的教学经验是每次转化将明显瑕疵控制在1个以内。只要每一次的转化能达到80%的严谨,也就是以教师的经验其设计过程存在的明显瑕疵可以控制在1个以内,转化率就会很高。在“节点时刻”,年轻教师要控制自身的欲望,一味的让学生按照教师说的去做,最终转化率在教师看来很高,但对学生自身而言会极低。笔者的实践证明,在这个过程中提高转化率的最有效途径最好的方式是挑战学生的设计思维逻辑闭环。转化过程中,教师不应是布道者而应是挑战者,所以转而挑战学生在设计过程中已经逐步建立起来的设计思维逻辑,对其没有闭环的地方提出质疑,能够激发学生去修正的欲望,此时只要适当引导即可完成高效转化。

3.最终结果

最终结果评判标准:以满足建筑学基础并具有方案深度的设计作为最重要的评判标准,在此基础上把控相对统一的表达方式、勇敢的对其实质结果保持开放。最终结果的呈现往往是考验课程能否在前期做到“放”的同时,在后期能够“收”的回来,并且落实到最扎实的建筑设计层面。毕设课程的实际体会是,一个所有学生都按照教师既定的话题与思路去开展的设计课程必定不是一种成功的教学,而仅仅是教师心中某种希望被实现的渴望:如果教师都知道了事情的开始与结束,教学就变成对学生肌肉记忆的训练了。把控住了初始值的区间,想尽一切办法提高过程的转化率,对结果一定保持一个开放的态度、哪怕它和教师现有的价值观并不像符。

三 两种教学引导策略与六个切入点

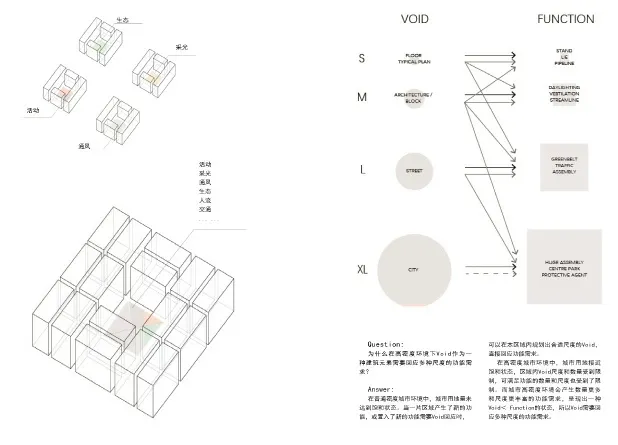

图4 第一阶段成果:空[Void]的尺度与功能研究,黄相斌和李嘉文绘制

图5 第三阶段成果:楼梯和坡道组的经典案例改造设计,陈宣整和李佳枫绘制

前文所述的教学框架的逻辑从建筑要素这个较小颗粒度出发,将其放至较大颗粒度的城市空间,最终回归到建筑要素及其对应空间所形成的建筑中。由于其跨度较大且这条路径并不为学生所熟悉,所以对每一个阶段之间的转换环节如何能够提升转化率提出了挑战。笔者采用的方法是针对不同学生的特点,引入基于设计的“教学引导策略”,作为教学过程中的催化剂和润滑剂。

教学引导策略犹如一个医生的手术工具箱,能够有效的对症下药,学生所遇到的难以克服的问题,大多可以迎刃而解。笔者发现,多年来美院毕业班的学生经过前四年体系化的教育,呈现出建筑学基础强与社会学基础强这两种类型、以及相对应的更擅长和关注“空间”与更擅长和关注“人”这两个兴趣点。对于高密度城市的建筑要素这一议题,针对这两种特点,有两种主要的教学引导策略以及相应的六个切入突破点。对于每一个学生,可能会采用其中一种引导策略中的单个或者多个突破点进行教学引导。

(一)引导策略一:从建筑学的小尺度出发

在高密度城市环境中,人对于大尺度乏味空间的排斥以及对于小尺度空间的偶发性与趣味的喜爱,是一个既定的事实。而这种对于小尺度的诉求恰恰是可以通过在建筑要素层面的研究和设计实现的,能够创造与使用者的使用时长成正比的空间复杂性6阮昊、詹远、陈文彬撰,〈高密度环境下中小学设计的三种策略研究〉,载《时代建筑》,2019年第三期。,是这一实现路径中的重要考量。所以,从建筑学的小尺度出发这一引导策略的实质是,以一种自下而上的思考方式,让学生将研究和设计聚焦于他能力范围内可以掌控的由建筑要素形成的小尺度空间,以此作为破局点,并在小尺度与高密度这两个在当代城市建筑学下具有一定互斥性的特征之间找到平衡。

1.原型与变量的提取

无论是对哪一种建筑要素的研究,都要求学生能够理解通过1.建筑要素的基本定义2.要素可以形成的空间类型及3.其所对应能解决的实际城市空间问题。原型与变量提取是一个非常有效的帮助学生去理解特定建筑要素的边界与极限状态的方法—学生可以通过提取不同场景下的变量,来形成相应的不同尺度下的建筑要素原型。

例如2018—2019年黄相斌同学的《纽约地铁剧场》毕业设计中,该同学选择的建筑要素是空[Void]。在第二学期即第四阶段开始的设计中,笔者通过引导他将人在纽约地铁站中的场景分成通过浏览式、停留休息式、沉浸体验式和自由广场式,来形成相对应的不同形式的小尺度Void 空间原型,并为之后形成一整个基于该建筑要素的空间体系打下基础。这一引导解决了因为高密度城市区域所独有的多类人群、多重功能特有的特征而导致其无法有序和有逻辑的“下手”做设计的问题。同时,这一突破点正是因为有了基于人和功能的变量,大大开拓了他在设计语言层面的丰富性。

2.从空间节点出发

因为课程教学对于设计综合能力的要求,毕设最终的设计对象大概率是一个5000 平米以上、功能具有一定综合性、其场地具有较大复杂性的建筑。对于这一尺度的建筑设计,学生往往会习惯性的使用自上而下的设计方式,不免会犯“眉毛胡子一把抓”的毛病。基于这种现象,笔者通常会引导学生去关注那些很容易被他们忽视的、在整体建筑尺度下一层级尺度的局部空间,以此作为突破点进行设计。

例如在前文提及的黄相斌同学的设计过程中,笔者引导其摈弃通过流线组织进行系统化设计的方式,而是重点关注流线之间的节点与停留空间,并将这些空间与他所研究的建筑要素“空”进行结合。量化的分析不同类型的人停留在这个Void 空间中的时间与行为,并以此展开相应的设计研究。在实际教学中笔者发现,这是一种能够帮助学生基于原型深入设计的高效手段。究其原因,是这一尺度下、由建筑要素所形成的空间节点往往可以指向不同细分功能和问题的原型。所以从“空间节点”的尺度出发,其实是一种将城市高密度问题拆小、拆细并回归到建筑要素层面的方式。

3.关注局部、以小胜大

另有一些学生对空间和功能复杂性掌控力较弱,或是其选择的设计场地与对象尺度很大,但倘若只选择其中的某一个区域无法准确的表达他所希望探讨的高密度城市下的空间问题。面对这一情况,关注局部区域继而以小胜大也是一种有效的教学手段。与第二种方式不同,这一方式同时会引导学生战略性的放弃对于其他空间在设计深度与创新度上的要求。例如2017—2018 学年陈晨思同学所做的《印度孟买13 区改建设计》,其设计用地范围极大,而若要将其所研究的界面这一建筑要素完全的应用在这一区域内并解决学生所提出的该区域特定的因为垃圾焚烧而产生的生态环境问题显然是不现实的。在实际教学中,笔者引导他仅生产流线出发、引入全新的焚烧体系,并通过不同类型界面的设计将相连的工厂之间的流线与街道空间营造成正向积极的小尺度活动空间。对于剩余80%的区域,仅做最基础的居住效率上的设计优化。这一引导方式最终呈现出了较好的结果:经过设计改造的空间与原状态的建筑并置,产生强烈的对比的同时以一种“绿肺”的方式缓解整个区域的生态问题。

(二)引导策略二:从社会学的使用者需求出发

城市本为人的聚集,而人作为空间使用者的需求是个性化的、多元的,高密度建筑的设计挑战在于满足需求的高密度化。而这些需求的满足,往往更多的发生在建筑要素的尺度,而非建筑单体的尺度,因为前者可以通过不同建筑要素之间形成连接更为紧密、尺度差异更多变、空间更多元、场景更丰富的建筑系统。

从使用者角度出发的策略,是引导学生去更多的关注在高密度城市的现实生活中,每一个使用者的实际诉求,建立起建筑要素与人的需求之间最基本的连接,研究其相互之间的关系,将这种关系所指向的功能性需求转化为实际的研究与空间设计,并以此作为切入点来完成每一个阶段的教学转化。在这种教学引导策略的实践过程中,如何建筑化的解决高密度城市中人的多元化需求与通常意义下建筑单一的功能之间的矛盾是能否形成有效转化的关键。

1.功能的重叠

高密度城市的语境下,学生所研究的课题中常常出现同一个空间中的功能重叠,即空间触发相同或不同使用者的不同行为。从使用者需求的角度进行引导学生思考,如何让空间承载和触发这些行为,继而满足使用者的不同需求,是一种具有很丰富的设计可能性的教学突破点。因为这种需求功能的重叠所产生的空间使用矛盾恰恰不是通过建筑单体、而是可以通过建筑要素层面的组织和设计进行解决的。

对于很多学生而言,面对单一的空间和功能往往无法形成其所预期的“创新”,而功能的重叠恰恰弥补了其在创新上的能力缺失,这一突破点大概率会被使用在第三阶段的综合基础性应用以及第四阶段的论点提出。以2018—2019 学年徐蒋婧靓同学的《高效的菜市场设计》为例,笔者通过引导使她发现,屋顶除了满足建筑基本的遮风挡雨、抵抗重力以及形成建筑的包络形态[Architectural Envelope]之外所具有的拓展性。为了解决所研究的上海城市地块中菜场买菜和停车这两种重叠的需求,她利用屋顶的设计解决了城市农场种植与停车这两种功能,同时也有效的营造了屋顶下层的作为开放式菜场的空间。

图6 基于“空”[Void]研究的纽约剧场设计,黄相斌绘制

图7 基于界面研究的印度孟买13 区改建设计,陈晨思绘制

图8 基于屋顶和露台研究的高效菜市场设计,徐蒋婧靓绘制

2.社区与社会属性

高密度城市中的建筑,因为其密度所导致的纵向高度发展,往往会形成一个小尺度的垂直社会,而使用者正是在其中通过亲身经历来实现自己在这个区域内的一种社会属性。所以从社区这一角度出发进行引导,可以帮助学生思考作为建筑要素的坡道/楼梯、Void、具有厚度的建筑界面等这些在功能性空间之外的建筑单元,如何会成为具有不同社会属性的使用者相遇的场所。这些发生在独立功能性空间之外的活动恰恰是高密度语境下对于用户复杂需求满足的精彩突破点。

以林小桢同学的《香港安老中心》设计为例,其所研究的建筑要素中为界面。在课程设计中,笔者引导学生思考如何让界面成为建筑与空间的标识、通过私密性来创造一种让老人和儿童共生的社区归属感。从面到体,界面并不是一片立面墙,而是加厚的有空间的界面[Thickened Surface]7斯坦·艾伦著、任浩译,《点+ 线》,中国建筑工业出版社,2007年,第103—104页。。这一引导方式的有效性,在于它可以快速的通过使用者的社会属性去建立不同界面的定义,通过色彩冷暖、开洞的虚实、视线的通透性等差异化的设计方式,让每一个界面成为独特的意向。在此基础上,通过形成社区的目的,使学生从空间的维度去思考和设计建筑要素,而不是将其视为一种孤立于建筑之外的存在。

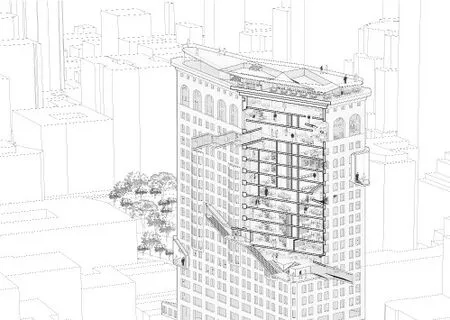

3.将建筑看做一座城市

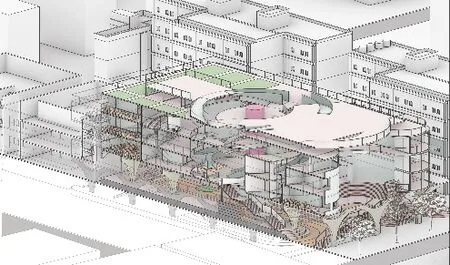

针对选择了较为复合型公共功能研究和设计的学生,在教学中笔者往往会引导其从“将建筑看做一座城市”的角度去引导其思维,在设计原型以及设计原型所形成的空间体系的时候,像塑造城市一般去营造其中的各类空间。采用这一引导方式的原因是,正如城市中的空间是由其下一层级的建筑尺度所营造的一样,建筑中“城市意象”的空间则需要通过其下一尺度层级的建筑要素的设计与组合来完成。如陈宣整同学的《高密度街区小学》设计中,打破单体建筑的禁锢,在更小的尺度上去连接走道、边界、室内的区域以及相应的节点和标志物。

图9 基于界面研究的香港安老中心设计,林小桢绘制

同时城市公共空间的逻辑又能够帮助学生在面对复合型公共功能束手无策的时候,为其提供相应的空间组织线索。这一引导方式在实际教学中,会更多的会被用于整个课程的第四与五个阶段,帮助其形成更系统化的建筑要素向空间体系转变的认知与设计能力。

除了上述这两种引导策略以外,还有一些辅助性的策略,例如从“连接”出发的方式,它包括了代表使用者移动的流线,也包括了具有社会属性的交流与互动等。在这种方式中,会引导学生去思考让流线成为功能性的空间,或者是思考跳过建筑尺度、直接连接建筑要素的方式等等。对于部分学生,既缺少深入探讨建筑要素在建筑学本体范畴内的能力,也缺乏从用户使用角度出发的思维模式,那么“连接”往往能帮助其有效的在每一个教学阶段之间进行转化。

四 小结

图10 基于楼梯和坡道研究的香港安老中心设计,陈宣整绘制

当代高密度城市语境下的建筑要素研究与设计,对学生而言是一门有着逻辑思维闭环能力、批判性思考能力、原型总结与应用能力、空间体系设计能力等多方面综合要求的课程,而对于笔者这样的教师而言,则是可以从教学相长的过程中,不断建构和完善相应的高密度城市的建筑要素理论、教学方法乃至实际建筑设计实践方法的机遇。对于多年中国美术学院本科生毕业设计教学的整体思考和总结还有很多,而本文所述的理解和感悟判断中不免有过于“精确”而武断的地方,但笔者认为不断的反思修正所形成的精确而理性的原则要远优于停留在不敢对教学下结论的感性认识;教的越多就越有一种对学生、对年轻的思想力量产生的敬畏感。所以在近年来的教学中,笔者最常告诉学生的一句话就是——包括笔者在内,无论是哪位老师教授给你的知识,请保持怀疑并培养自己独立的思考与设计能力。