在磨课中出彩

——以《毛主席在花山》设计与教学实践为例

孙小华

(浙江省杭州经济技术开发区景苑小学)

《毛主席在花山》是人教版五年级上册的一篇略读课文,本文叙述毛主席在花山村的三件事,在思想感情表达上层层深入,步步推进。同时,在叙述中又抓住人物的动作、表情、语言等刻画人物性格,歌颂了毛主席关心群众生活,时刻为群众着想的革命情怀,读来让人感动,也引人深思。

我们五年级语文教研组在上学期学校里的“以学定教,关注语用”的教研活动中,分别执教了“走进毛泽东”这一单元里的课文。关注了单元的整体目标后,我对《毛主席在花山》这篇课文的设计进行了深入的思考。五年级的学生能够理解文章的主要内容,理解毛主席的伟大,因此不能把把握文章主要内容作为教学的重点。反复进行了几次修改和比较,我最后确定把着力点定为作者是怎样通过外貌、语言和动作描写来表达毛主席关爱人民的,并把“人物的语言描写”定为本课最有价值的教学点。最后在课堂呈现的过程中,也取得了不错的效果。在本次磨课的过程中,我收获着《毛主席在花山》这一课教学设计的不断优化,更收获着对阅读教学理念及语文课堂教学更深的认识和理解。

一、先学导航,在生本课堂中践行以学定教

教研主题中对我们的语文课堂提出了“以学定教”的要求,安排了在生本理念下的先学环节。高段学生已经具备一定的自学能力,他们在导学单的帮助下,的确能够凭自己的能力解决一部分的问题。同时导学案反馈上来的问题,便于教师了解学生的学情。本课课前,我设计的导学单如下:

1.查阅资料(★)

我读了( )遍课文,读通了课文。我通过查阅资料,了解了毛主席的相关介绍:( )。

2.字词过关(★★)

石碾(zhān niǎn)

簸(bǒ bò)箕(jī qí)

笤(tiāo tiáo)帚

沏(qiè qī)茶

舀(yǎo dào)水

3.我能尝试概括(★★★)

课文写了1948年春夏之交,毛主席住在花山时的三件事情,我能简洁概括地写出来:第一件事:( ),第二件事:( ),第三件事:( )。通过这几件平凡的小事,我脑海里仿佛看到了一个( )的主席。

4.自学导航

①这是一篇写人为主的记叙文,按事情的发展顺序写了毛主席在花山的三件事,我能找到描写毛主席动作、神态、语言的句子,并分别用横线、波浪线和双横线在文中画出。(★)

②当我看到第3自然段中“毛主席皱了皱眉,把拿起来的香烟又放下”的这一刻,我觉得主席脑海里会想到这些 :( )(★★)

③我从主席的温暖的话语中读出了自己的感受。我要找出来好好读一读,并把自己的感受写在句子旁边。(★★★)

这份导学单,其实是一份了解学情的很好的资料。教师通过对学生自学的结果进行检查,了解学生的自学成效,了解学生自学存在的问题,重点引导解决学生学习过程当中的疑难问题。从收上来的导学单来看,学生字词学习在导学单上有改过的痕迹,特别是“碾”“簸箕”“沏”这几个字词的读音比较容易出错。“石碾”“簸箕”和“笤帚”这几样农具以前在农村很常见,但现在还是能激起孩子的好奇心,这三样东西到底是长啥样呢?在预习过程中有学生提出。找出主席在花山的三件事,学生在自己先学的过程中都能准确找到,但是概括下来不够简洁。找出描写主席动作、神态和语言的句子都比较简单,但是在毛主席的语言旁边找一处或多处写一写自己的感受,很多学生的书本上是空白的,有些学生能写上一点,但是也不完整。对不能解决的共性问题,教师应及时汇总,以便课堂上在精导解释疑问时帮助学生解决。课前从预习题入手,学生是主角,老师是引导者,这样的课堂才是轻松的。

二、自主探究,在个性化阅读中体验关爱之情

新课标强调,文本的学习要重视学生的独特感悟。语文教学中,要抓住文本中最能引发学生感悟的地方,引导学生抓住主席的神态、动作、语言描写展开,但主要是聚焦“语言”描写,组织学生广泛讨论,让学生的思维在交流中灵动碰撞,在相互启迪中产生智慧。

在《毛主席在花山》这一课中,有一处是这样描写的:

“这怎么行?”他严肃地说,“这会影响群众吃饭的,不能因为我们在这里工作,就影响群众的生活。昨天傍晚,我们一起散步,你也看见了,这个村只有两台石碾,让乡亲们集中到一个碾子上碾米,就会耽误一半人的正常吃饭。”

【设计一】

师:这里主要是抓住主席的什么描写?你看到了一个怎样的主席?

生1:语言描写,我看到一个关心群众吃饭问题的好主席。

生2:我还看到一个严肃的主席。

师:“严肃”这个词又抓住了主席的什么描写?

生3:神态描写。

师:为什么他在说这些话的时候会变得严肃呢?

生4:因为他不想影响老百姓吃饭。

生5:我也看到一个为了百姓吃饭问题,而变得严肃的主席。

师追问:当时正是解放战争的关键时期,这样做不影响主席重要的工作吗?

生6:一时答不上来……

【思考】

设计一的教学后,我陷入了深思,总觉得对“严肃”这个词语的理解不到位,主席变得严肃起来就证明这个问题的存在让他很棘手,很重视,学生的理解只是停留在表面。于是,在磨课的时候,我在想能不能把主席变得“严肃”起来的原因再仔细挖掘一下,主席看似冷酷的行为后面,是否有着更加合理更加重要的出发点呢?通过寻找答案还原一个更本真的主席。

【设计二】

1.在对比阅读中,品味细节之处有真情

师:很多同学都关注到了这一处(幻灯片出示),请同学们圈一圈不同之处,自由地谈一谈自己的感受。

师:这句话让你有什么感受,请你说一说。

生:我从主席的话语中感受到他非常关心人民群众。

师:把你的感受送入句子中,读出这种关心吧。

生:我们的工作远远比不上百姓吃饭的问题。

师:换作我是作者,我会这样写,请同学们看这一句:(出示改过的句子)

师:你们发现了什么?哪句更好?为什么?

生:第一句更好。

生:因为第一句有主席的动作,“皱了皱眉”“拿”,还有“放下”。

师:主席在“皱了皱眉”还有“放下”那一瞬间会想些什么呢?

生:他会想:人民群众才是第一位,我不能耽误他们填饱肚子。

生:工作固然重要,但我不能让百姓饿肚子啊。

(在引导学生想象的过程中,更进一步领悟主席对百姓的关心)

师:两处还有哪儿不同?

生:我从“严肃”这个词语中看到了主席当时的神态,说明他很重视这个问题,很重视百姓。

生:第一句直接写出了当时对警卫员说的话,直接,读起来更有说服力。

师:同学们真有一双善于发现的眼睛,加上主席的动作、神态,还有语言描写不仅让句子更加详细具体,而且更让我们看到了一位关心人民群众的好主席,真是细微之处显真情啊!

【思考】

在设计二中,课堂通过“画句圈词、比较阅读”等学习策略,引导学生关注主席的语言、动作和神态描写,并以此追问主席的形象。学生从文中的关键句谈感受非常不错,主要抓住主席的“语言”这一个方面作为交流的重点,另外两处描写学生谈到即可,这样做不仅从言语中感受到主席关爱群众,而且也为后面合作交流其他部分语言的魅力做好铺垫。设计二结合了对比细节描写,让学生自悟其义,让思维在交流中碰撞,更好地体会人物的品质。

2.在联系与延伸中,体验鱼水相融现亲情

师质疑:正值解放战争的关键时期,为什么群众的生活会比毛主席的革命工作更重要?教学目标中提出:引申结合后文,继续捕捉主席的语言。(出示句子)

师:自由读一读这段话,你明白主席话中的道理了吗?

生1:我们的革命工作离不开百姓的支持,他们如果连饭都吃不上,饿肚子,那还有谁支持我们打仗呢?

生2:我们的努力就是为了让全中国的百姓过上幸福的日子呀!

生3:人民群众是我们革命工作中最坚强的后盾,我们需要他们的大力支持,我们自己也是老百姓中的一员。

生4:要打仗就需要老百姓的支持,没有他们就没有我毛泽东,也没有我们的军队了,不要因为我而影响百姓的生活啊!

师:同学们精彩的发言,此时此刻我仿佛觉得这位时时刻刻关心百姓,时时刻刻把自己也当作普通人的主席就站在我们的面前。怪不得主席会这样说:“水里可以没有鱼,但鱼儿却永远离不开水!”

出示“毛主席回韶山”图片,教师配乐深情诉说,生入情入境,进一步感受党与人民群众的“鱼水之情”。

【思考】

从前面的对比阅读引申,结合毛主席的这段意味深长的话,孩子们不仅看到了关心群众的主席,更明白他是视自己为普通百姓的主席。适时引入“毛主席回韶山”与乡亲们相见之时那温暖的画面,进一步领略党与人民群众的“鱼水之情”,这样课外延伸的内容让略读教学更加丰厚起来。

三、优化设计,在人文性与工具性的融合中寻找语用之路

“语文是最重要的交际工具,是人类文化的重要组成部分,工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。”语文教学的重要目标之一,让学生学会自由表达。在参加《毛主席在花山》这课的磨课活动中,我对此深有感触。

很多文本在内容和情感的表达上都很有特点,都可以成为学生进行习作小练笔的训练点。找准训练切入点,这样才能发挥文本典型优势,让学生举一反三,学以致用,使学生的语文素养和语文能力得到潜移默化的提高。

【设计一】

学习课文写法,课堂进行小练笔。

师指着黑板板书小结:同学们,我们刚才通过抓住毛主席的神态、动作、语言的细致描写已感受到了他的平易近人,这种写法真不错。下面,你能不能用一句话来赞一赞我们的好主席呢?把你最想说的写下来!

【思考】

设计一实施过后,我感觉这个练笔比较简单,学生讲来讲去都不外乎那几句赞美的话,而且这个练笔根本没有围绕刻画人物形象的这个写法展开,纯粹是为了练笔而练笔。笔者认为,我们要精选目标,使读写结合的切入点更小,实现一课一得的收获。

经过反复研读,我发现这篇课文最大的特色就是通过人物的语言描写,展开课文情节,塑造人物形象。经过磨课,我把本课的练笔定位为人物的语言描写,这才是基于青少年立场和课标要求的最有价值的教学点。

【设计二】

大屏幕:毛主席的话(在交流主席其他语言后,把同学们最喜欢的句子出示如下)

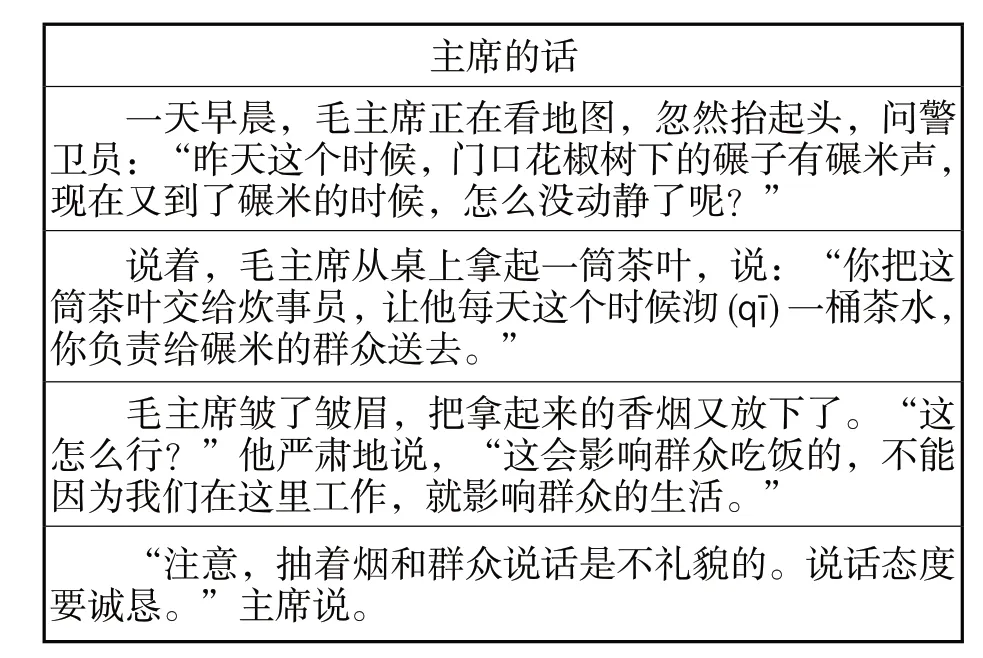

主席的话一天早晨,毛主席正在看地图,忽然抬起头,问警卫员:“昨天这个时候,门口花椒树下的碾子有碾米声,现在又到了碾米的时候,怎么没动静了呢?”说着,毛主席从桌上拿起一筒茶叶,说:“你把这筒茶叶交给炊事员,让他每天这个时候沏(qī)一桶茶水,你负责给碾米的群众送去。”毛主席皱了皱眉,把拿起来的香烟又放下了。“这怎么行?”他严肃地说,“这会影响群众吃饭的,不能因为我们在这里工作,就影响群众的生活。”“注意,抽着烟和群众说话是不礼貌的。说话态度要诚恳。”主席说。

出示后,进行男女生对比朗读。

师:同学们,作者用了大量的人物语言描写,写出了毛主席把自己当成普通群众,与百姓打成一片。作者在描写人物的语言时,也是匠心独运,聚焦语言描写,你发现写作上的奥妙了吗?

学生纷纷举手,发现了语言描写中把神态和动作作为提示语,提示语的位置都是不同的。有的在前面,有的居中,有的在后面。

师:你们很会发现,作者在大量的语言描写中,运用了提示语,而且提示语的位置都是不同的。这样的写法有什么好处?

学生很容易得出写法生动,不重复,很有现场感,仿佛让我们身临其境的答案。

师适时引出练笔:根据文本末尾一位奶奶的话巧妙设计练笔。

补充小资料:主席在花山生活资料。创设情景:这位首长在哪里见过呢?……此时,你就是百姓中的一员,你会想些什么?又会对主席说些什么呢?(战士、医生、工人、小学生、农民……)(以旁边群众的语言为主,可加上当时百姓的动作与神态)

学生练笔举隅:

1.一位负伤归来的战士含着泪水激动地说:“我见过,我见过,在枪林弹雨的战场上见过哪,他是我们敬爱的主席呀!”

2.“咦?他,他,不就是与我们一起在田埂上忙碌的毛主席吗?”一位勤劳的农民伯伯揉了揉眼睛,一脸怀疑,生怕自己看错了,“是您吗?毛主席?!”

3.“主席,真是您啊,矿上的老兄弟们都很想念您呢!”一位老矿工情不自禁地嚷了起来。

【思考】

修改后的设计,学生在课堂上呈现的效果非常好。课堂的主线清晰了,走进话语,读好言语,仿写练笔。学生在练笔的时候,能够准确地将神态、动作作为提示语,提示语的位置也有区分。课标中要求高年级学生能够掌握作者使用人物语言来塑造人物形象的方法,并尝试在习作中运用语言进行描写。设计二的练笔与年段阅读要求是相符合的。

总之,语文是一门表情达意的基础工具学科,加强语言训练成了语文课的主旋律。作为一线的语文老师,平时教研活动的磨课中要加强实践和思考。课文是“例子”,教师应精心预设,充分挖掘文本语言训练点,进行适度拓展训练,提高学生的语言运用能力,增强学生的语言积累,读写结合,提高学生的语言素养。