试析中缅边境跨国婚姻贫困循环因果的破解

于楣 高延芳

【摘 要】受历史、文化、环境等多重因素的影响,云南边境地区一直存在着跨国婚姻,且随着我国经济社会的快速发展,云南边境地区跨国婚姻在近几年有激增的情况,尤其是在跨境民族聚居的地区。德宏州毗邻缅甸,大量缅甸新娘的涌入,在为德宏经济社会发展注入新元素的同时也在边境地区引发了一系列的问题,已影响到了我国建设全面小康社会以及边境的和谐,如何破解之,是政府、社会、家庭共同关注和努力的焦点。

【关键词】中缅边境;跨國婚姻;贫困;破解

【作 者】于楣,德宏师范高等专科学校经济与管理学院教师,副教授;高延芳,云南省德宏州委党校教师,副教授。云南芒市,678400。

【中图分类号】C912.4 【文献识别码】A 【文章编号】1004-454X(2019)05-0080-007

德宏州地处云南西部,与缅甸边境线长503.8公里且无天然屏障,占中缅边境线的23%、滇缅边境线的25.2%,州内的傣、景颇、阿昌、德昂、傈僳等5个世居少数民族均为跨境民族,占云南跨境民族总数的31.25%。特殊的地缘、族缘和文缘使德宏的跨国婚姻较其他边疆地区历史更为悠久、频次更高。中缅跨国婚姻早在二十世纪五十年代就存在,改革开放40年也是中缅跨国婚姻快速增长的40年,跨国婚姻为优化边疆地区男女性别比、促进家庭稳定、增进中缅两国人民胞波情谊、助推“一带一路”建设发挥了重要作用,但中缅跨国婚姻多为事实婚姻的历史积淀所带来的贫困因果循环、社会治理困境加剧等问题日趋凸显,并引起境内外社会各界的高度关注。作者有幸参与了2011年云南省民委组织的“中缅跨国婚姻情况的调研”,获得了较为丰富的第一手资料,在此基础上经过持续的调研、整理形成本文。

一、基本概念

(一)跨国婚姻

跨国婚姻是指一国公民与另一国公民形成的婚姻关系,也称为涉外婚姻;边民,按照《中国与毗邻国边民婚姻登记管理试行办法》的规定,是指中国与毗邻国边界线两侧县级行政区域内有当地常住户口的中国公民与外国人,即居住在边境地区的居民。本文所述跨国婚姻,为我国与毗邻国边民的跨国婚姻,即跨国婚姻。

(二)跨境民族

跨境民族,是指分属于不同的国家,但有着共同的血缘文化联系,民族同宗、文化同流、信仰大体相同的民族。我国是一个统一的多民族国家,与14个国家接壤,陆地边界线2.2万公里,56个民族中有34个跨境而居,云南省内25个少数民族中就有16个属于跨境民族,这些跨境民族同根同源,居住方式和生产生活方式相同,语言交流无障碍,只是由于历史、政治等原因分割在两国,存在着深厚的“胞波情”。

(三)循环累积因果论

该理论为著名经济学家缪达尔在分析区域经济不平衡发展时提出,市场的作用一般倾向于增加而非减少地区间的不平衡,地区间发展不平衡,使得某地区发展要慢一些,而另一些地区发展则相对较快。一旦某些地区由于初始优势而超前于别的地区获得发展,那么这种发展优势将保持下去,因此发展快的地区将发展更快,发展慢的地区则发展更慢。而且,在一个动态的社会过程中,社会经济各因素之间存在着循环累积的因果关系。某一社会经济因素的变化,会引起另一社会经济因素的变化,这后一因素的变化,反过来又加强了前一个因素的那个变化,并导致社会经济过程沿着最初那个因素变化的方向发展,从而形成累积性的循环发展趋势。

二、中缅边境跨国婚姻现状

(一)基本情况

缅甸与中国的云南、西藏接壤,共有2186公里的边界,其中滇缅边境线1997公里,藏缅边境线189公里。在中国经济迅猛发展,对外交流开放不断扩大的背景下,跨境民族众多的滇缅边境边民通婚现象日益增多,近年更是出现了快速增长的态势。其中,地处云南西部的德宏州与缅甸的国境线长503.8公里,有瑞丽、畹町两个国家一类口岸和章凤、盈江两个国家二类口岸,64条通道,28个渡口,国境线无天然屏障,小道、便道众多,边民出入边境十分方便,有傣族、景颇族、阿昌族、德昂族、傈僳族5个世居少数民族,景颇族、傈僳族、阿昌族与缅甸的克钦族、傣族与缅甸的掸族、德昂族与缅甸的崩龙族、汉族与缅甸的果敢族为同一跨境民族,这些胞波情深的跨境民族跨国通婚的历史悠久且非常普遍。受边民婚姻观、法律意识和办理合法婚姻境外因素的影响,州内绝大部分跨国婚姻为事实婚姻,难以获取准确数据。据各边境乡镇、村寨不完全统计,截止2016年底,全州有15000多个家庭涉及跨国婚姻,其中边境乡镇有9700多个,占农户总数的11.5%,尤其是在边境乡镇,个别边境乡镇如瑞丽姐相乡4049个家庭中就有1149个家庭跨国通婚,占总数的28.37%。2010年9月《德宏州边民入境通婚备案登记证管理规定(试行)》发布实施,首创对入境通婚缅籍边民免费办理《边民入境通婚备案登记证》,持该证可以在德宏州行政区域内居住、经商、务工、通行,并享有中国法律法规以及德宏州地方政府给予境外边民的各项权益。截止2016年底,持有《边民入境通婚备案登记证》的有13422个,即本文分析所采用的数据。[1]45

(二)中缅跨国婚姻的主要特点

社会主流观念认为,家庭是社会最基本的单元,婚姻是人生必要的、重要的一环,单身男女的形成大多数是无奈和被迫的选择,正常情况下,婚姻是以感情为前提和基础的,但不排除经济因素和其他因素,广泛存在于云南边境地区的跨国婚姻受经济、安全等因素的影响更为深远。

1.以跨境民族族内通婚为主

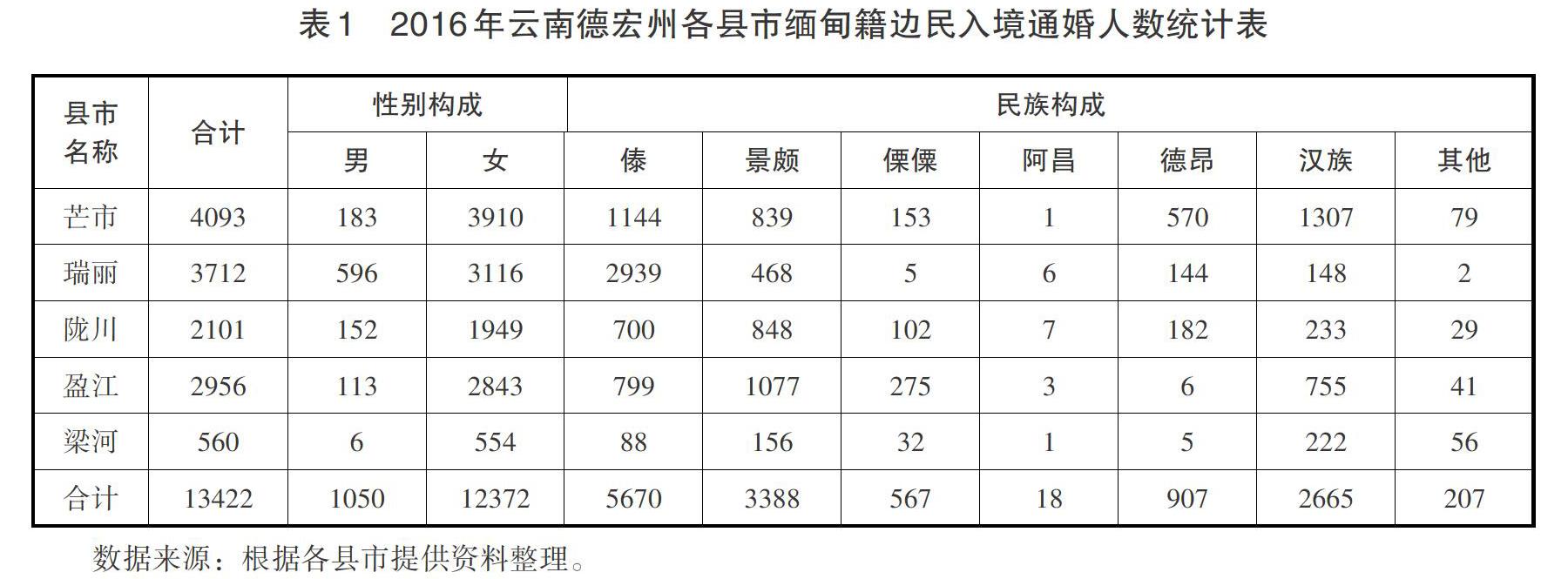

随着中国经济、社会的持续健康发展,政局稳定,边境和谐,生活水平持续快速提高,对与云南毗邻的几个东南亚国家的边境地区产生了明显的吸引力,出于改变自身和原生家庭生活条件等的考虑,选择与中国通婚的人数在近年有激增的趋势。中缅两国长期友好,和平相处,跨境民族胞波情谊深厚,两国边民通婚现象在不同时期都有存在,只是多少而已,近年更是激增。[2]为了在到中国后能迅速融入家庭、社会生活,选择同根同族跨境同族作为婚姻的对象成为首选,统计数字表明,德宏跨国婚姻中,傣、景颇等少数民族占到了总数的80.14%(详见表1)。

2.以女性嫁入中国的单向流动为主

截止2016年底,全州统计到的缅籍边民入境通婚人数为13422人,其中,女性12372人,占92.18%,男性1050人,占7.82%;德宏边民出境通婚462人,其中,女性372人,占80.52%,男性90人,占19.48%。入境通婚人数与出境通婚人数比为29∶1,入境通婚人数男女性别比例为1∶12,出境通婚男女性别比例为1∶4,呈现出单性别、单向流动的特点(详见表1)。

3.以貧困家庭的发生率为高

在我国传统文化中“男强女弱”的择偶梯度观念以及市场经济观念负面作用之下,近几十年来结婚彩礼和结婚仪式费用等婚姻成本节节攀升,而在农村这两项又恰恰是结婚无法回避的,如在德宏农村,如果是娶本地姑娘,彩礼钱一般在2~6万元,除此之外还要另外拿钱办婚事。如果是娶缅甸媳妇的话,彩礼较低,大部分在16000元以下。所以,德宏边境娶缅甸媳妇的家庭只有少量是建立在情缘基础上,而以家境贫穷、年龄偏大、残疾或是丧偶离异者为主,这些家庭多数家境贫寒,无力娶本地妻子。在纳入统计的13422个跨国婚姻家庭中,就有11500多个属于贫困家庭,占总数的86%。

4.婚姻双方文化素质普遍偏低

较之其他地区,中缅边境地区的发展水平较为落后,娶缅甸妻子的男方家庭往往经济条件不太好,受教育程度也不高,缅籍女子也大多为半文盲甚至是文盲,绝大多数家庭也比较贫困,据对德宏108位娶了缅甸妻子的男性的问卷调查显示,在93份有效问卷中,缅籍妻子的学历为小学及以下的占到了65.6%。

文化水平不高导致了人口综合素质整体较低,大多安于现状,思想观念保守,生产技能低下,生活方式落后,婚姻双方缺乏很好的沟通,无法规划家庭的未来,对子女的教育也欠缺,家庭可持续发展能力很弱,成为中缅边境跨国婚姻家庭陷入贫困循环的一个重要的助力因素。

5.循环累积贫困现象凸显

受婚姻观、办理法定的结婚证成本等因素影响,云南德宏州内15000多个跨国婚姻家庭中按照我国涉外婚姻相关法律规定依法办理结婚证的占比不到30%。按我国涉外婚姻和户籍管理相关法律规定,事实婚姻中的缅甸媳妇或婿赘不能落户,不能取得中国国籍,有的缅甸媳妇嫁入德宏近40年,其儿子甚至孙子都已长大成人,其本人还没有中国户口,无法享受国家的惠农政策和承包土地,出行范围仅限于德宏州内,家庭常常陷入“贫穷—找缅甸媳妇—落不了户—承包不到土地享受不到惠农政策—发展基础条件不均衡—与周边家庭的差距拉大—成为新生代贫困户”的恶性循环,贫困的代际传递、因果循环关系十分明显。

三、中缅跨国婚姻的效应分析

(一)正面效应

1.有效缓解边境少数民族地区男女比例失衡问题

由于受家族条件、经济困难、个人身体和智力等因素影响及周边年轻女性普遍外嫁等的影响,留守在家的成年男子找对象难、结婚难,跨国婚姻对解决边境少数民族地区家境贫寒青年、年龄偏大、身体残疾、丧偶离异、智力障碍、吸毒人员等男性的婚姻问题起到重要作用,在一定程度上缓解了边境少数民族贫困地区男女比例失衡及由此引发的社会问题。

2.促进中缅双方和平友好交往

中缅跨国婚姻家庭夫妻双方基本上为同一种跨境民族,他们历史渊源同脉、文化相近、信仰基本一致、习俗相通,结婚双方的亲属及家族之间往来频繁、相互帮助,使两国边民之间的亲情、友情更加深厚,促进了边境地区的和谐发展和跨境民族之间的融合,边民生活稳定,边疆和谐,对中缅两国关系的进一步发展起到了积极的推动作用,形成了两国睦邻、安邻、友邻关系的示范效应,为我国积极推动“一带一路”和中缅人字型经济走廊建设奠定了民心基础。

3.促进中缅边境经济可持续发展

跨国婚姻夫妻双方为养家糊口,一般都勤恳劳作,设法增加收入,缅甸媳妇基本上能与亲属邻里融洽相处,孝敬父母,有的还善于理财治家。部分跨国婚姻家庭充分利用中国的技术、市场与缅甸的土地、劳动力等资源,发展跨境种植、养殖业和贸易业,如到缅甸租种玉米、莲藕、开展小额贸易等,人数在到缅甸推广农业种植技术等的德宏边民中占到了80%左右,促进了家庭的稳定和谐,也为实现两国优势互补、促进边境经济和社会结构的改变、推动经济发挥了重要的作用,有力地促进了边境经济的可持续发展。

(二)负面效应

1.家庭内部矛盾突出,关系不稳固

不少缅甸女子嫁入德宏的初衷是改善生活条件和寻求稳定安全的生存环境,其中部分在缅甸有过婚史的妇女会把自己的父母、子女甚至是前公婆一同带入新组建的中国家庭,形成嫁一带二、嫁一带三的局面,重新组建的家庭关系十分复杂。多数缅甸女子在嫁入中国前缺少对中国传统文化的了解,对于如何处理好复杂家庭关系缺乏必要的方法和手段,家庭矛盾突出,加上缺乏法律保护的事实婚姻家庭丧失了基本的社会安全保障,缅籍媳妇既面临作为“三非人员”被驱逐出境、被家庭抛弃的“危险”,又有随意选择离家出走,或者回缅甸去,或者又在中国其他地方重新结婚的“自由”。这些现实导致了全家人都心存不安,家庭关系极不稳定,矛盾突出,家暴频繁。

2.入境通婚边民的基本生存权难保障

在多数缺乏法律保护的中缅边境跨国事实婚姻中,缅籍入境通婚人员渴望就业,渴望到外地打工,渴望参与一些生产生活方面的技能培训,以改变自己的家境,他们也希望享受农村低保、农村养老保险等中国的社会保障及各项惠农政策。地方政府为加强缅籍入境通婚边民管理,规范缅籍边民入境通婚行为,保障跨国通婚边民及其家庭应享有的合法权益,也有相应的政策出台,如2010年9月9日,德宏州公安局、民政局联合发布实施《德宏州边民入境通婚备案登记证管理规定(试行)》,其中规定:与德宏州常住户籍人口按照中国法律办理了结婚登记,或者以夫妻名义同居生活,并居住在德宏州行政区域内的缅籍边民,应当办理《边民入境通婚备案登记证》;持该证可以在德宏州行政区域内居住、经商、务工、通行,并享有中国法律法规以及德宏州地方政府给予境外边民的各项权益,2011年1月1日起全州公安派出所统一开始集中办理《边民入境通婚备案登记证》,这在一定程度上赋予了缅籍入境通婚边民在德宏境内可享有的权力,但这种权力的空间仍太小,跨国婚姻缅籍入境通婚边民的生存权依然难以得到保障。

3.境外输入疾病传播的风险增大

缅籍入境通婚人员存在较大的疾病传播风险,防控难度大。据云南德宏州各县(市)疾控中心对缅籍边民进行的血检显示,从缅甸传入我境内的传染病主要有疟疾、登革热、伤寒、肝炎、肺结核、淋病、HIV等。跨国婚姻家庭的增加,带动了中缅两方亲戚走动频繁,上述传染病防控难度增大,特别是当缅甸出现动乱、武装冲突、疾病流行、自然灾害时,缅甸亲戚到我国境内亲戚家避难、避灾,甚至带着牛、羊、猪、鸡、鸭等家畜、家禽进入境内,更加大了动物疾病入境的风险。人类传染性疾病和动物疾病防控难度的增大,于国家而言是危及了边境少数民族地区健康安全,对家庭来说则是加大了因病致贫的机率。

4.边境社会治理、治安管理难度加剧

中缅跨国婚姻历史悠久,近年来其数量的激增以及经济驱使特征明显,使得边境社会治理、治安管理难度剧增。首先,没有法律保障的跨国婚姻给户籍登记、人口普查、计划生育、社会保险、社会救济、民政救助、医疗等一系列的社会治理工作带来很大的困难,早婚早育、超生等现象较为突出,人口管理工作难度加大。其次,因受户籍的影响,事实上跨国婚姻家庭无法享受国家在深度推进脱贫攻坚中的系列支农惠农政策,相对贫困愈发明显,不少家庭贫困因素叠加,更形成深度贫困。部分缅甸媳妇长期生活在国内,财富观、婚姻观、金钱观发生变化,加之没有法律约束,缅甸媳妇要求离婚、解除事实婚姻等事件频发,返回缅甸或改嫁他人现象也日趋普遍,又催生了一批单亲子女、鳏居男人,加剧了农村基层社会治理的难度。再次,跨国婚姻现象极易诱发贩卖人口、走私、贩毒等犯罪行为,增加“三非”人员数量,引发社会治安和边境安全问题。有的缅籍人员以走亲访友为名非法入境、非法打工、非法同居,他们当中若存在无身份信息可查的违法乱纪者,勾结境内外犯罪团伙贩卖人口,走私、贩卖毒品等,这些都给我国边境治安管理带来极大困难。

此外,缅甸是著名的佛教之国,80%以上的人口信奉佛教,据不完全统计,德宏州缅甸媳妇信仰宗教的超过90%,她们的宗教行为会影响到其家人甚至邻里,许多缅籍跨国婚姻边民成为当地宗教活动的骨干,这给境外敌对分子的宗教渗透提供了可乘之机,加大了我国宗教管理工作难度,对国内宗教的长远影响也不可忽视。

四、破解中缅边境跨国婚姻贫困问题的对策建议

中缅边境跨国婚姻家庭普遍贫困,已成为我国全面建设小康社会目标实现的重大阻碍、精准扶贫工作中的硬骨头,而由于其产生和现实情况的复杂性,又具有其贫困的特殊性,在破解其贫困循环问题时也不能只考虑经济因素、产业因素,必须多方着手。

(一)加大对边境跨国婚姻问题的宣传教育力度

边境大量事实跨国婚姻的存续,与边民法律意识不强有直接的关系,必须加强对边境群众法律法规和科学文化知识宣传和教育,尤其是《婚姻法》《婚姻登记条例》《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《刑法》《民法通则》等为主的宣教,在跨国婚姻家庭相对集中的村寨召开会议,宣传相关法律法规、优惠政策、防艾知识、违法后果、妇女儿童保护条例等内容,并有针对性地对跨国婚姻家庭进行耐心细致的教育,让他们真正明白非法婚姻、非法生育带来的问题,打心底里维护合法婚姻,组建稳定和睦的幸福家庭,通过学校教育和其他形式引导农村青年树立正确的爱情观、婚育观,向他们宣传缔结跨国婚姻的利弊关系,以减少因迫于家庭经济或传宗接代的世俗压力而草率结婚、草率选择境外边民通婚的现象。

(二)严格执行登记备案制度,加强对跨国婚姻家庭的管理

中缅边境跨国婚姻有其必然性和现实性,本着“宜疏不宜堵,宜做不宜炒”的原则,应认真做好边民通婚备案登记工作,减少事实婚姻的数量,建议政府组织一次全面的边民跨国通婚及生育情况的清查清理,全面掌握跨国婚姻家庭基本情况,建立跨国婚姻档案。建议对边民跨境通婚存续6年以上、有固定居所、无违法犯罪记录、本人愿意遵守我国政策法规的,可由婚姻当事人双方书面申请,经当地村民委员会出具证明,乡镇人民政府签署意见,并经指定的医院体检合格后,由县级人民政府民政部门婚姻登记机关予以补办《结婚证》,对其合法生育子女按《中华人民共和国国籍法》及户籍管理相关规定,无条件办理国籍确认和落户。对于有意向加入中国国籍的入境通婚者,建议公安、移民、外事等多部门联合制定在一定程度上向边境地区倾斜的入籍政策。同时采取一些诸如婚姻登记、临时居留申请、永久居留申請和入籍申请的法定受理机关联合安排定时下乡,流动执法等便民措施。中缅边境地区跨国婚姻登记率低的重要原因是缅甸相关证明材料办理成本过高,建议两国政府加强沟通与磋商,规范证明材料的种类、办理程序等,降低跨国婚姻登记成本,提高跨国婚姻合法化比例,遏制非法跨国婚姻的过快增长。[3]

(三)夯实产业发展基础,推进边境地区经济发展

较之其他家庭,跨国婚姻家庭的矛盾更普遍、更激烈,究其原因,既有个人素质不高的原因,更有家庭经济条件差的因素。经济基础决定上层建筑,要稳固跨国婚姻家庭关系,一方面要提高夫妻双方素质,提升其家庭生活能力及发展产业的能力。首先要从认识、方法、途径等方面援助缅籍妇女,帮助其有效承担家务、理财、子女教育责任,实现家庭功能;帮助其了解中国的家庭文化,使其最大限度地融入其中,减少矛盾冲突。其次,要将缅籍边民入境通婚人员非农职业技能培训工作纳入“少数民族农村劳动力转移”工作范畴,借助少数民族农村劳动力转移培训体系,对缅籍边民入境通婚人员进行免费培训,使其在短期内掌握1~2项实用技术,增加非农收入,提高其家庭生活水平,增强其幸福感,协调其价值观冲突,促进其国家认同,促进边境地区和谐发展。另一方面,要利用好国家精准扶贫政策,加快边境地区的经济、产业发展。鉴于边境地区跨国婚姻家庭多为贫困家庭的实际,以产业发展为抓手,指导农户因地制宜地发展各种产业,宜工则工,宜农则农,以各种方式增加收入,夯实家庭的经济基础,减少“贫困夫妻百事哀”的情况出现,激发出其内生动力。对于实在是缺乏产业发展能力的家庭则通过社会帮扶或慈善救助的方式,帮助他们解决燃眉之急以保障边境的和谐稳定。[4]

另外,为实现国家“不让一个兄弟民族掉队”的庄严承诺,也建议在制定相关政策时给予边境地区以较多的倾斜和照顾,如引进人才的鼓励政策、农村基础建设投入、优惠的创业政策等,推动当地经济社会的快速发展。

(四)加大社会治理,树立良好的社会风气

较之经济发展问题,对于云南边境地区来说影响更为巨大的是毒品、艾滋病等问题。由于毗邻境外毒源“金三角”,云南边境地区的面临着十分严峻的毒品问题,历史上的缺医少药造成了边境少数民族中较为普遍地存在着吸食鸦片的陋习,新中国成立后曾一度杜绝,但自二十世纪八十年代我国实施改革开放以来,毒品问题死灰复燃,我国从最初的毒品过境国逐步演变成了今天的过境及消费国,边境地区毒品问题十分严重,引发了一系列的社会治安、艾滋病、遗孤(老)等社会问题。做好毒品打击工作,加强对吸毒人员的收戒工作,加大对脱毒人员的关爱、帮助他们发展产业改变生活状态,是边境地区社会治理工作的重要内容。为解决农村地区普遍存在的凝聚力不强、精神文明建设落后问题,加强基层党组织建设、增强其在各方面的先锋模范及引领作用也十分重要。

(五)创新管理模式,加强对入境通婚者的管理

有鉴于更改国籍的难度和对个人的影响程度,建议创新户籍管理制度,在边境县市试行《胞波证》制度,即对符合一定条件缅籍人员办理胞波证,作为其在中国合法居留的证件,赋与其类似身份证的法律效力,让持证者能享有大部分的公民权,如居留权、工作权等,从跨国婚姻家庭来看是解决了缅甸媳妇的身份问题、务工问题以及社会保障等问题,为其营造了宽松的生产生活环境;从社会治理的角度来看,是解决了由三非人员带来的一系列治安问题;而从国际关系上来看,则是中国尊重人权的具体表现。

参考文献:

[1] 王二软,毛成才,廖元昌,等.德宏边境民族社会问题调研报告成果集[R].芒市:德宏州民族出版社,2015.

[2] 雷明光,王保同.我国边民跨国婚姻家庭的困境与思考[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2016(2).

[3] 任新民,纪洪江.国家治理视阈下的云南边民跨国婚姻问题研究[J].云南行政学院学报,2016(5).

[4] 梅英.中缅边境地区跨国婚姻家庭关系调研[J].云南行政学院学报,2016(1) .

ON THE SOLUTION TO THE CAUSE-AND-EFFECT CYCLE

OF POVERTY IN TRANSNATIONAL MARRIAGES

IN CHINA-MYANMAR BORDER:

A Case Study in Dehong Prefecture

Yu Mei,Gao Yanfang

Abstract:Transnational marriages have always existed in the border areas of Yunnan, given the multiple factors such as history,culture and environment. With rapid economic and social development in China,this type of marriage in this areas has increased sharply in recent years,especially in areas where cross-border ethnic groups live in compact communities. Dehong borders Myanmar and has seen an influx of Myanmar brides. While injecting new elements into Dehong's economic and social development,it has also caused a series of problems in this areas,especially poverty and a series of problems caused by it,which have affected the construction of a well-off society in an all-round way and the harmony of the border in China. How to solve the problem is the focus of the government,society and family.

Key Words:China-Myanmar border;transnational marriages;poverty;solution

〔責任编辑:罗柳宁〕