运用问题教学法增强历史课堂有效性

【摘要】本文论述初中历史课堂运用问题教学法的实践,建议通过构建和谐课堂,保护学生问题意识;借助图片对比,引起学生思考;打破思维定势,促进学生探究;强化提问动机,培养学生善问能力等方法落实问题教学法的有效性。

【关键词】历史 问题教学法 问题意识 教学有效性

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2019)10A-0024-02

在常规听评课活动中,经常听到历史教师感慨:“历史课总是我们老师讲得多!”这样的感慨反映了在传统的历史教学中,学生常常是被动接受知识的一方,其主动性、积极性得不到很好的发挥,要改变这一现状,必须让课堂“活”起来。让课堂“活”起来的方法有很多,其中一个是“问题教学法”。问题教学法是一种以问题为中心开展教学活动的教学方法,该方法是否能取得教学成效,有两个关键点:一是用好“疑”“思”二字,“疑”即提出问题,“思”即解决问题;二是注重启发和互动。一般认为,问题教学法是由教师根据教学目标及教学重难点设计和提供一些问题,由学生进行回答。这样的操作,好处是教学过程紧紧围绕教学目标、教学重难点展开,教师能按时按量完成教学任务。但也有不足,即学生的主体地位没有体现出来,很难促进学生思维的创新,并且不利于学生发现问题和提出问题能力的培养。因此,教师不能一成不变地按照既定问题授课,而要有创新的思维,将“向学生问”和“被学生问”结合起来,充分发挥学生学习的积极性、主动性和创造性,这才是历史课堂运用问题教学法的有效途径。那么,教师应如何引导和点拨学生,使他们自己提出问题,自己主动“疑”“思”?使课堂教学更为有效?笔者就此谈一谈看法。

一、构建和谐课堂,保护学生问题意识

在历史教学实践中,笔者发现如果学生在课堂上提出一个与教师观点不一致的问题,教师不予理会,学生往往不会再提出疑问了,长期以往,课堂氛围越来越沉闷。对此,教师要注重营造和谐、友好的课堂氛围,保护学生的问题意识,激发学生的提问热情。那么,教师该如何建构和谐的课堂呢?首先,教师在课堂上要重视自己目光的运用,时刻记着扩大目光范围,使全班学生都能感受到自己处在教师的注意圈中,如此一来,学生就会产生自己得到教师重视的感觉,有问题自然会大胆提出来。其次,教师要注意自己表情管理,因为丰富的表情是沟通师生情感的重要渠道。其中教师的微笑可以营造一种融洽和谐的课堂气氛,由此,教师一般都要微笑面对学生。当然历史教师的表情应根据教学内容的变化而变化,例如讲授到一些悲惨的历史事件,教师的表情应该变得沉重、哀痛,引导学生进入历史情境,产生情感共鸣,进而促进历史教学情感目标的落实。再次,教师要热爱所有学生,不管他成绩好差。课堂教师要经常走到学生之中,当有学生提出问题,要及时回应并解答;若是不能当堂解答,也要予以重视,课后在适当的时机为学生解惑。总体而言,教学中教师忌讳挖苦、讽刺学生,而要积极回应学生、尊重学生、平等对待学生。当学生第一次提问得到教师的积极回应,他会认为自己获得教师的重视,往后再有疑惑就会有信心提出来。这样,学生的问题意识就得到了保护。

例如,笔者教学部编版历史七年级上册《夏商周的更替》一课时,课中一名学生大胆地说出了自己的疑问:“课文里有一幅插图是‘二里头遗址出土的镶嵌绿松石的铜牌,我看过一些有关这个铜牌的介绍,说它很有可能是一件佩戴饰品。作为佩戴饰品,体积应该比较小,但是课文里铜牌的图片印得比旁边另一图中‘二里头遗址出土的铜鼎还要大许多,这是不是弄错了呢?”这名学生的质疑一提出,立刻引起了其他学生的兴趣,他们都想知道教科书是不是印错了。这时,笔者首先微笑地肯定和表扬了这名学生善于发现问题和敢于提出问题,保护他的问题意识,然后再向学生讲解:“没错,这个铜牌很可能是一件佩戴饰品。它的高度为16.5厘米,宽度为8~12厘米。为什么课本把它印得比旁边的铜鼎还要大许多呢?其实不是弄错,而是放大印刷,为了方便同学们观察清楚铜牌上面的纹饰。”听了笔者的解答之后,学生一下子就把注意力放在了铜牌纹饰上,最终观察总结出夏朝文明中关于纹饰的特点与特色。

学生敢于质疑教科书,这与和谐、友好的課堂氛围和教师注意保护学生的问题意识分不开。

二、借助图片对比,引起学生思考

历史教学的内容都是过去发生的史实,特别是古代史,其一切与学生当前所处时代的完全不一样,所以仅仅依靠教师用语言去描述,很难让学生完全理解历史本来的样子,也很难让学生提出有效的问题。历史学科这种内在的抽象性对于初中学生的学习与思考形成一定的阻力。中国是一个有着数千年悠久历史的文明古国,文化古迹、历史文物众多,历史图片更是丰富多彩,而图片能够为学生提供直观的影像,使学生对历史的样子产生一定的直观认知和理解。因此,教师在课堂中要充分利用历史图片,增强内容的直观性,一能激发学生学习历史的兴趣和热情;二能促进学生对知识的理解和巩固,提高历史教学的有效性;三能帮助学生生成历史情境,进一步发展学生的观察能力和思维能力,使学生学会用历史思维去思考问题。发展学生的历史思维能力,其中一个要求就是在相应的时空中思考历史问题。时代不断向前发展,同一个事物在不同的历史时期会发生变化。如果教师能借助多幅历史图片展示这一变化,引起学生的思考,就能逐渐培养他们发现问题和解决问题的能力。

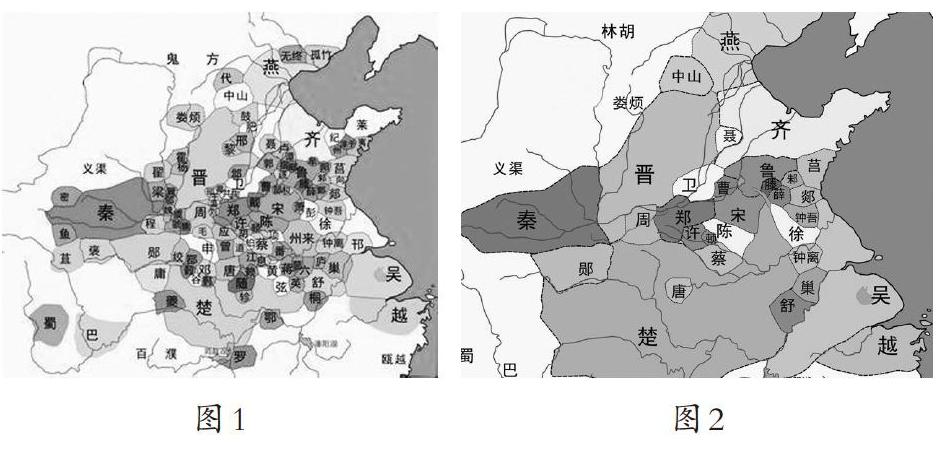

例如,在教学部编版历史七年级上册《动荡的春秋时期》一课时,笔者利用多媒体展示两幅地图,一幅是《春秋初期的诸侯国》(见图1),另一幅是《春秋后期的诸侯国》(见图2)。两幅地图同时展示出来,学生在视觉上产生强烈的对比,明显发现春秋初期的诸侯国数量很多,地图上显示比较密集,到了春秋后期,诸侯国的数量降至二十几个,地图上显示的是一些疆域较大的诸侯国。通过图片的直观比较,学生感受到了春秋初期和春秋后期的诸侯国变化很大,接着纷纷议论起来,还产生了疑问:“为什么春秋后期诸侯国的数量减少了?”为了找到答案,有的学生开始主动阅读课文,发现原来春秋后期诸侯国数量变少,是春秋时期诸侯争霸的结果。这两幅地图的展示,引起了学生思考,使他们产生疑问,提出问题,最终较好地完成了诸侯争霸这一知识点的教学。

三、打破思维定势,促进学生探究

当学生习惯被动接受知识时,很难提出新的问题,因为他们已经习惯全盘接受上课教师所讲的内容。长期如此,学生便会出现思维定势——跟着教师的思路走,教师怎么说,他们就怎么想。要打破学生的思维定势,教师要从自身的引导入手,鼓励学生多问为什么,使学生思维活跃起来。

例如,在教学《动荡的春秋时期》有关“王室衰微”的内容时,笔者讲解课文后与学生一起概括王室衰微的表现:“一是分封制逐步瓦解;二是周王室的统治力大减,无力控制诸侯;三是诸侯不再定期向天子进贡,致使周王室财政困难;四是周王室地位下降,诸侯竞相争霸。”通过观察课堂,笔者发现形成思维定势的学生对教师所讲的内容快速在课本做完笔记后,就等着教师继续讲下一个内容。这说明了这部分学生缺乏独立思考的能力,习惯接受知识,他们需要打破思维定势。对此,笔者有意引导学生问为什么周王室的统治会逐渐衰微,经过一番思考,就有学生提出疑惑:“西周的各种制度到了春秋时期纷纷崩溃瓦解,如分封制。为什么制度的瓦解能够反映出春秋时期王室衰微?”该生能够提出这个问题,说明他听了教师的讲解后,便进行了思考。并且通过该生的这一问,笔者知道学生对王室衰微和分封制的瓦解掌握得还不够透彻,而这一个问题恰好是这一课的教学难点。所以鼓励学生多问为什么,既能让教师知道知识点的教学是否得到落实,也能让学生逐渐形成主动思考和提问的习惯。

四、强化提问动机,培养学生善问能力

儿童在四五岁时,总是喜欢问为什么,可见好奇爱问是少年学生的天性。教师要注意要保护学生的这一天性,强化他们的提问动机。如何强化提问动机?笔者认为可以从两个方面入手,一是教师要及时鼓励表扬提问提得好的学生,并在他们的期末总评上加分,通过表扬和总评加分强化学生的提问动机;另一方面,对于学生提出的问题,教师可以让班上的其他同学解答,如果同学答不出来,还可以增强提出问题学生的自信心,认为自己提的问题有水平,从而激励学生探究更多的疑点。但是,教师要注意,如果学生提出的问题偏离了教学或与教学无关,不要打击责骂学生,而是多指导学生仔细阅读课文和资料,让学生在阅读的过程中,学会发现问题、提出问题,从而逐渐培养学生善问的能力。

例如,在教学部编版历史七年级上册《战国时期的社会变化》一课时,一名学生提出了一个有深度、有水平的问题:“老师,战国时期是一个大变革时期,那这一时期的社会有什么变化呢?”笔者不着急解答这个问题,而是先让班上同学思考回答,大多数同学回答不上来,只有一两个同学說出一两个方面的变化,大家都说这个问题好难。这名学生见没人能全面回答他的问题,显得非常自信。其他同学也很羡慕这名学生能提出这样有难度的问题,纷纷表示“下次我也要提一个大家回答不出来的问题”。如此强化学生的提问动机,培养学生的善问能力,有助于学生不断思考,不断发现问题、提出问题。

“提出问题比解决问题更重要”,这样的道理大家都知道,但对学生而言,难度不小。从以上论述中可知,如果初中历史课的教师注重营造平等和谐的课堂氛围,多引导和点拨学生思考、探究、善问,不仅把教学过程看作是解决问题的过程,同时也看作生成问题的过程,那么课堂“活”就不只是形式,而是落到实处,能够增强教学的有效性。

【参考文献】

[1]赵亚夫.历史课堂的有效教学[M].北京:北京师范大学出版社,2007

[2]于友西.中学历史教学法[M].北京:高等教育出版社,2003

[3]张汉林.课程改革了,我们如何提问[J].中学历史教学参考,2007(12)

作者简介:赵崇凤(1986— ),女,广西浦北人,中小学一级教师,历史学学士,研究方向:初中历史教学法。

(责编 黄健清)