媒介使用、环境知识与化工风险感知

——基于1 656个样本的实证分析

方学梅 曹 靓 甘雪梅

一、背景与问题

化学工业是国民经济生产与发展不可或缺的重要支柱和基础性产业。近年来,在工业生产规模化、大型化的趋势下,我国石油、化工产业聚集发展,出现了数量众多的化工园区。[1]国内涌现出了一批以上海、宁波、南京、大亚湾为代表的专业化管理水平较高的化工园区。由于化工园区中多为化工石化企业,生产、储存、使用、运输着大量易燃、易爆、有毒的危险化学品,且园内危险源数量众多,一旦发生火灾、爆炸或危险化学品泄露扩散事故,极易造成大面积的群死群伤事故,并且园区企业相对密集,很可能引发灾难性的多米诺事故连锁效应。[2]

2013年青岛中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故,62人死亡,136人受伤;2014年昆山工厂铝粉尘爆炸事故,97人死亡,163人受伤; 2015年天津滨海新区发生危化品仓库大爆炸,165人死亡;2019年江苏响水化工区大爆炸,78人死亡,566人受伤……上述一连串的事故引发了全社会对化工产业环境风险及其公共安全问题的担忧与关注。2007年厦门PX事件以来,大连、成都、宁波、茂名等多地也连续发生了反对PX项目落户本地的群体性抗议事件,2015年6月下旬,上海金山五万多民众打出“PX项目滚出金山”“拒绝高桥!拒绝PX!”“美丽金山,拒绝毒气”等横幅至金山区政府,抗议高桥石化迁入……化工产业到了“谈化色变”的地步!

对于公众而言,媒介是风险沟通的主要渠道,在告知公众环境问题现状、塑造有关环境议题的社会舆论、形塑公众的风险感知等方面发挥着至关重要的作用。围绕媒介与环境问题的关系,在传播学中逐渐形成了被称为“环境传播”的子研究领域。[3]那么在众多媒介中,何种媒介是化工风险的“放大镜”?公众的化工风险感知更易受到何种媒介影响?影响的程度如何?公众的环境知识是否为化工风险感知提供了理性的判断依据呢?这是本研究要回答的主要问题。

二、文献综述与研究假设

(一)风险感知与风险的社会放大

对于风险感知(Risk Perception)这一概念,国内外有着多种定义。Slovic认为风险感知是指人们对灾害的危害性大小、发生规模、发生概率,危害性后果的时间延迟性、可接受性程度等维度的判断。[4]Pidgeon等学者则将风险感知定义为“人们用来认知风险和收益的信念、态度、评价和感受,以及更广范围的文化和社会倾向。”[5]在国内,田丽丽将其译为“风险知觉”,是指人对潜伏于环境中的危险的主观评定方式或评定值。[6]也有学者使用“风险认知”这一表达。[7]从相关研究的内容来看,风险感知主要探讨了风险的“主观感受”。

关于风险感知的影响因素,学界有大量的研究,而其中“风险的社会放大”框架(SARF)对各因素进行了高度的整合。Kasperson将“风险的社会放大”定义为“信息过程、制度结构、团体行为和公众反应一同制造风险事件的社会体验,进而促成某种风险结果的现象”。[8]该框架集合了心理学、社会学、文化视角等领域对风险感知、风险反应、风险评估等方面的研究,对风险的社会放大的全过程进行了详细描述,包括风险事件、行为反应、次级影响和涟漪效应等等。框架中提出某一风险的后果是由不同的放大站决定的,放大站包括了个人、社会团体和公共机构,如科学机构、记者和大众传媒、政客和政府部门等等。

(二)媒介使用与风险感知

有大量的学者对媒介与风险感知之间的关系进行了探索,研究主要涉及的媒介包括大众媒介以及人际媒介,其中大众媒介多分为传统媒体与新媒体。媒介风险感知的理论起点之一是Bandura的社会学习理论。Bandura通过研究电视与风险感知的关系,指出电视会歪曲人们对真实世界的了解,使得人们变得敏感,产生不切实际的恐惧感。[9]同样地,李普曼在“拟态环境”理论中指出传播媒介会对事件或信息进行筛选和加工,重新加以结构化之后向公众揭示,而公众将媒介营造的“虚拟现实”当作事物的本来面目。[10]也就是说,媒介通过不同的传播角度与方式来具象化风险,公众感知到的风险实际上是由传媒提供的“再现风险”。孙壮珍也指出媒体是风险意识的核心,媒体对风险的认知,包括对风险的定义、风险的社会认同、风险的选择等等方面有强烈的影响。[11]总而言之,媒介直接影响了公众的风险感知,是人们感知风险的源泉。

Kasperson及其同事提出的“风险的社会放大”框架对媒介影响风险感知给予了有力的支持。在“风险的社会放大”框架中提出了风险放大的信息机制和风险放大的反应机制。[8]在风险放大的信息机制中着重强调了媒体对大众风险感知的重要影响作用。在风险建构的过程中,媒体对相关事件的报道是重要组成部分,是风险事件的初级定义者,其原因在于绝大多数的组织或个人都依赖于媒体这一信息传播系统来了解风险事件。在相关研究中,贝克最早充分肯定了媒介在风险社会中的作用,他认为媒介是全球风险社会的核心涵义之一,媒体能使潜在的风险变得可见,同时媒体带有的欺骗性会加剧人们的不安全感。[12][13]薛可在研究中发现受众选择风险相关信息时,媒介接触程度正向影响风险感知,受众选择缓解风险信息时,媒介接触程度负向影响风险感知。[14]Hill通过对多个案例的比较,研究风险的社会放大理论在媒体暴力上的体现,阐述了媒介在风险感知上的放大效应。[15]

在媒介传播风险信息的机制中,信息渠道是其中的一个重要方面。而在当代,随着互联网的普及和广泛应用,新媒体迅速成为风险信息传播的又一重要渠道,以微博、QQ为代表的新媒体与传统媒体一同构成了公众所熟知的大众媒介。关于传统媒体与新媒体的分析与比较,学界有着大量的研究。张征等学者认为以主流媒体为主的“官方舆论场”与以论坛、微博等社会化媒体为主的“民间舆论场”呈现出对立的格局。[16]张涛甫通过研究宁波PX项目中的媒介报道发现新媒体对风险感知敏感且有放大的倾向,而传统媒体的表现则呈现出复杂、矛盾的特征。原因可能在于传统媒体受到风险管理者的干预或受到媒体专业理性的影响,在风险感知上会比较节制和理性。[17]曾繁旭也指出传统媒体在风险议题上态度较为中立,而新媒体则传递更加激进的主题和立场来放大风险。[18]韩国学者盛益才(Ik Jae Chung)通过研究韩国某高铁建设项目指出互联网等新媒体在公众风险感知中的放大作用。[19]但另一方面,罗茜等学者在关于环境风险感知的研究中发现传统媒体仍然是影响公众风险感知的主要媒介,而互联网等新媒体的作用不显著。其原因可能是电视、报纸等传统媒体更具有权威性,公众更倾向于从传统媒体上获取风险信息。[20]屈晓妍在关于互联网和风险感知的研究中也发现互联网对风险感知的影响不明显,虽然网络传播的风险信息更多更广,在网民与非网民间并没有显著差异。[21]

Kasperson及其同伴提出风险信息有两大通信网络——新闻媒体与非正式的人际网络,包括与朋友、邻居、同事之间以及更广泛的社会群体之间的联系,他们还指出人际网络存在着放大和弱化信息的潜力。[8]崔波在关于转基因食品风险感知的研究中指出人际传播能够增强个体的风险感知,降低收益感知,同时在风险的社会放大框架下,人际传播能起到放大器的作用。[22]王立山通过研究发现风险信息的传播具有“邻居效应”,由于风险信息的传播具有极强的传染性,受众个体的态度会相互影响,他们拥有共同的利益诉求,最终会形成群体心理。[23]同时,由于人际传播经常发生在熟人之间,而且以“点对点”的形式通信而非大众媒介的“点对面”形式,这就使得受众的接受程度更高,强化了风险感知。[24]

基于以上讨论,提出假设。

假设1:媒介使用越频繁,风险感知程度越高。

假设1.1:传统媒体使用频率越高,风险感知程度越高。

假设1.2:新媒体使用频率越高,风险感知程度越高。

假设1.3:人际交流越频繁,风险感知程度越高。

(三)环境知识与风险感知

环境知识经常被认为是环境风险感知的一个重要影响因素。Kellstedt指出环境知识是公众衡量环境风险问题、对环境风险作出判断的重要参考。[25]环境知识是指个体识别环境上存在的问题及后果,同时知晓如何采取行为的能力。[26]学界关于环境知识对风险感知的影响众说纷纭。贾鹤鹏通过分析三种风险传播理论指出公众的风险感知与他们的环境知识并没有密切的相关性,知识不能直接决定公众对于特定风险的态度。[27]另一方面,马雪怡等研究者指出知识的积累可以在一定程度上减缓对于未知的焦虑,从而降低风险感知的程度。[28]孙明源通过对CGSS数据进行分析发现环境知识水平对环境风险感知有消解作用。[29]Slovic在15种风险特征中提取出了两个风险因子,包括未知风险与恐惧风险,并指出人们对风险的感知较高是因为对它不了解。[4]在专家与公众的风险感知的比较研究中,Slovic等发现拥有专业知识的专家更倾向于从风险发生的可能性与严重性来评估风险,判断的结果也更为精准,而大部分公众凭借个人经验来判断风险,其感知则往往偏离实际情况。[30]王娟通过对国内外研究进行综述指出公众缺乏风险知识或拥有错误的知识均会导致其对风险信息产生误解,从而使其风险感知远高于专家。[31]Frewer指出对公众环境风险的了解程度高会减轻风险的放大效应。[32]也有学者研究表明环境知识对媒介使用和风险感知间的关系起到抑制作用,当公众的环境知识水平提高了,媒介使用对环境风险感知的影响力会减弱。[33]

由此,提出以下假设。

假设2:媒介使用与风险感知受到环境知识的负向调节。

假设2.1:环境知识弱化传统媒体与风险感知间的关系。

假设2.2:环境知识弱化新媒体与风险感知间的关系。

假设2.3:环境知识弱化人际媒介与风险感知间的关系。

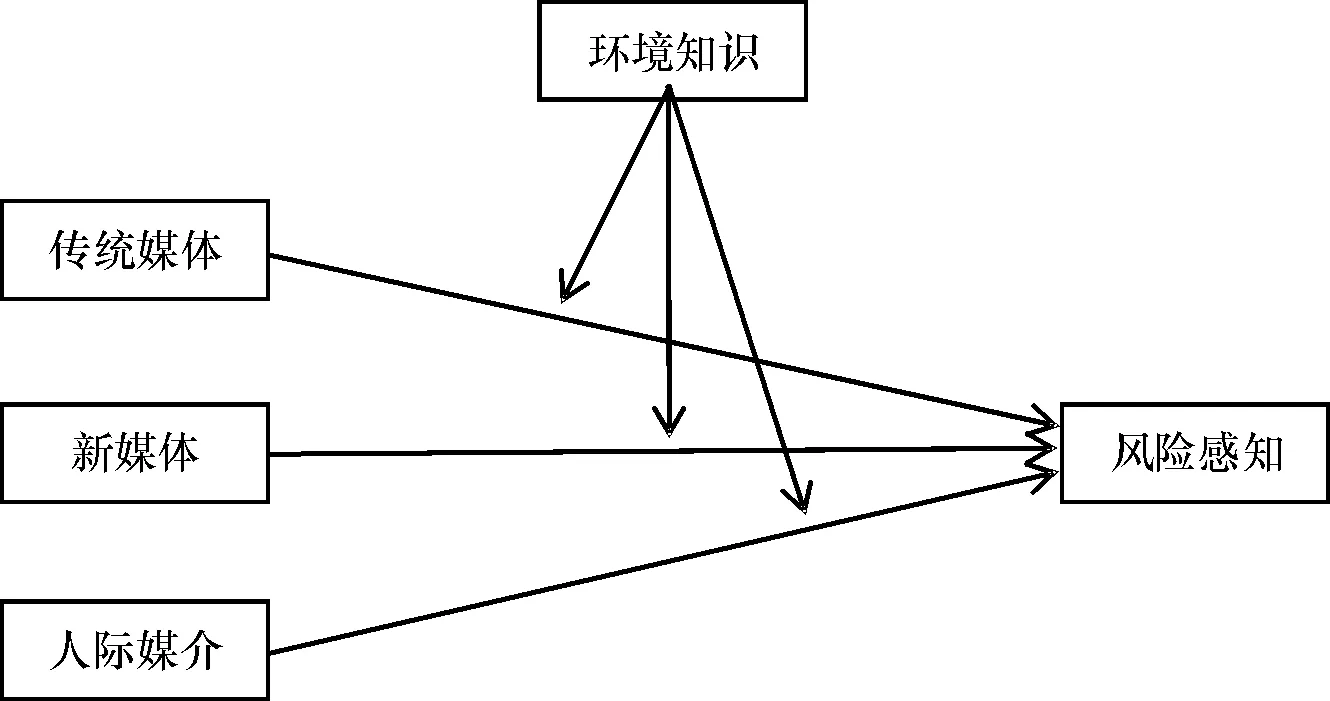

全文的研究思路如图1所示。

图1 研究思路图

三、数据与测量

(一)数据来源

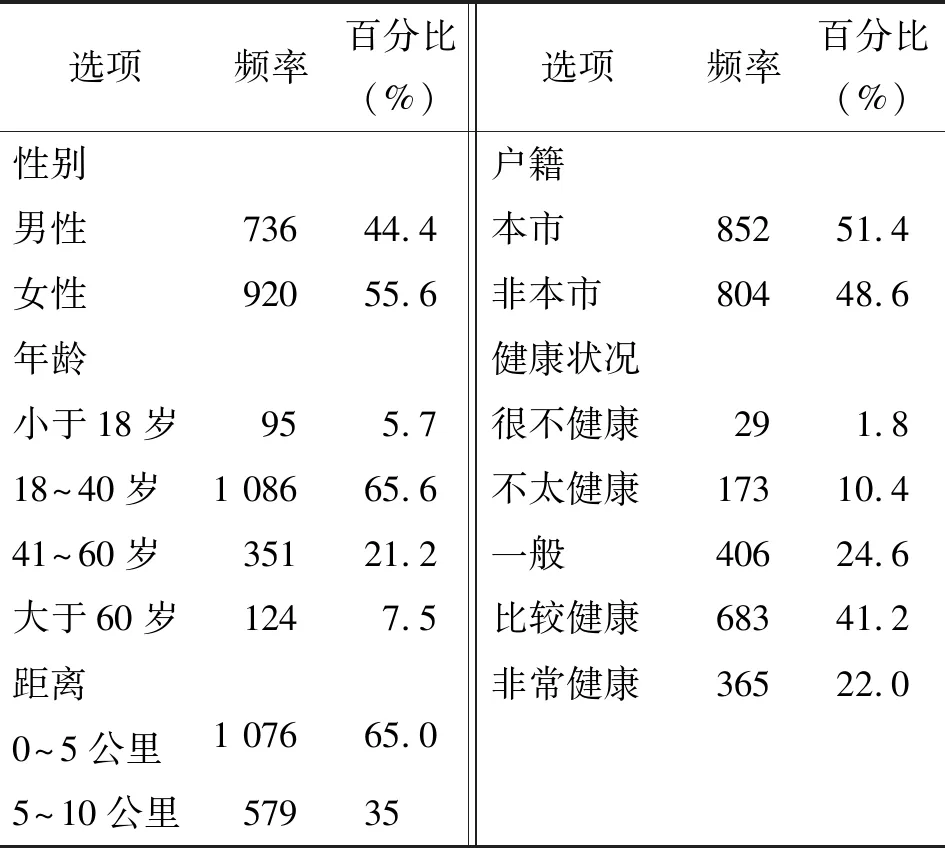

本文以上海化工园区附近居民为调研对象,调查采用分层抽样与整群抽样、配额抽样相结合的抽样方法获取样本,获取样本时间为2018年3月—6月。第一阶段,采用分层抽样方法,距离上海化工园区0~5公里内选取漕泾镇、柘林镇,5~10公里选择新寺镇、山阳镇、奉新镇等作为初级抽样单位;第二阶段,根据每个城镇的人口规模,按比例选取小区、村庄;最后采用配额抽样抽取调查对象进行一对一问卷调查。研究组在为期3个月的调查时间中累计发放问卷1 974份,回收有效问卷1 656份,有效率83.9%。如表1所示,被调查者中44.4%为男性,65.6%为18~40岁人群,51.4%为本市居民,63.2%认为身体健康状况较好,65%居住在距离上海化工园区5公里以内。

表1 受访者的人口统计特征(人数=1 656)

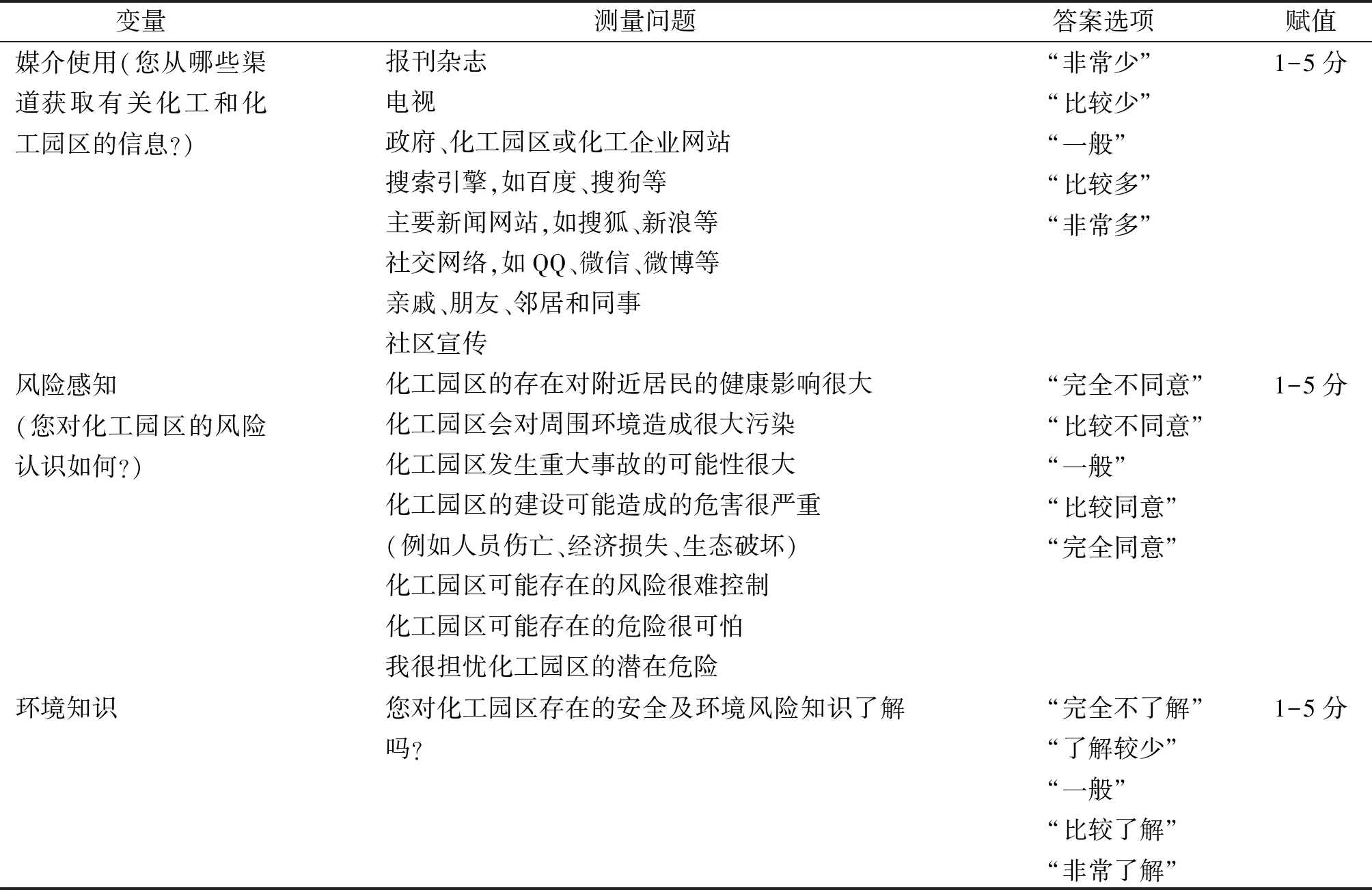

(二)变量描述

1.因变量

因变量为公众的化工风险感知水平。风险感知的测度依据Slovic的风险感知模型,并参考于清源、谢晓非[34]等学者普遍认可的风险感知的“五因素模型”(即风险的可见性、可怕性、可能性、严重性和可控性),同时结合上海化工园区项目的风险特征及其建设的具体情况,设计出风险感知的测量量表。通过询问受访者对如下表述的认可程度来测度公众的化工风险感知:“化工园区的存在对附近居民的健康影响很大”“化工园区会对周围环境造成很大污染”“化工园区发生重大事故的可能性很大”“化工园区的建设可能造成的危害很严重”“化工园区可能存在的风险很难控制”“化工园区可能存在的危险很可怕”“我很担忧化工园区的潜在危险”。受访者对上述表述认可程度越高,表明他们的风险感知程度越高。

2.自变量

自变量为媒介使用。媒介使用主要分为三部分,即传统媒体、新媒体和人际媒介。传统媒体包括报刊杂志、电视、政府、化工园区或化工企业网站。新媒体包括搜索引擎(百度、搜狗等)、主要新闻网站(搜狐、新浪等)、社交网络(QQ、微信、微博等)。人际媒介包括亲戚、朋友、邻居和同事以及社区宣传。通过调查公众获取化工相关信息的渠道来分析公众的媒介使用情况,被访者从“非常少、比较少、一般、比较多、非常多”进行回答,分别对其赋值为1、2、3、4、5,得分越高,表示使用频率越高。

3.调节变量

对于环境知识因素的测量,国内外学者已进行了大量研究,Powell将影响风险感知的信息因素分为有关风险自身的信息和为降低风险采取的措施的信息。[35]国内学者在关于SARS以及汶川地震等风险事件的研究过程中将信息分为关于风险事件的接受信息和各种防范措施信息。[36]本研究在结合以往研究的基础上,针对上海化工园区建设的特征,通过询问被调查者对“化工园区存在的安全及环境风险知识”的了解程度,被调查者从“完全不知道”“不太了解”“一般”“比较了解”“非常了解”进行回答,取值范围为1到5,取值越高,则表示环境知识越丰富。

4.控制变量

参考以往的文献研究结果,化工园区周边居民的化工风险感知还有可能受到人口特征和健康状况等因素影响,因此本研究将性别、年龄、距离、户籍、健康状况五个变量设为控制变量。各变量的测量指标见表2。

表2 变量的测量和设计

四、数据结果分析

(一)量表的信效度检验

运用SPSS 21.0对数据进行信效度分析。首先对数据进行探索性因素分析,自变量、因变量的KMO值均大于0.5,巴特利特球形检验显示,P<0.01,表明数据适合进行因素分析。使用主成分分析法和最大变异斜交旋转,结果发现每题项对应的因子载荷均大于0.65。然后对变量进行信度检验,自变量媒介使用和因变量化工风险感知的Cronbach’s Alpha值均大于0.7。媒介使用和风险感知的测量量表均符合量表的信效度要求,具体结果见表3。

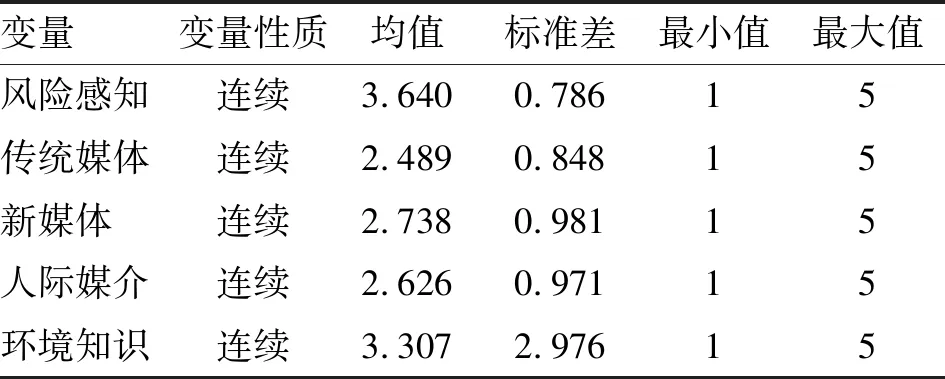

(二)变量的描述性分析

各变量的描述性统计结果见表4。从表4可以看出,公众的化工风险感知水平较高;在获取有关化工和化工园区的信息的渠道中首先是新媒体,其次是人际媒介,传统媒介排最后;公众的环境知识了解程度一般。

表3 变量的信度效度分析

(三)媒介使用对风险感知的回归分析

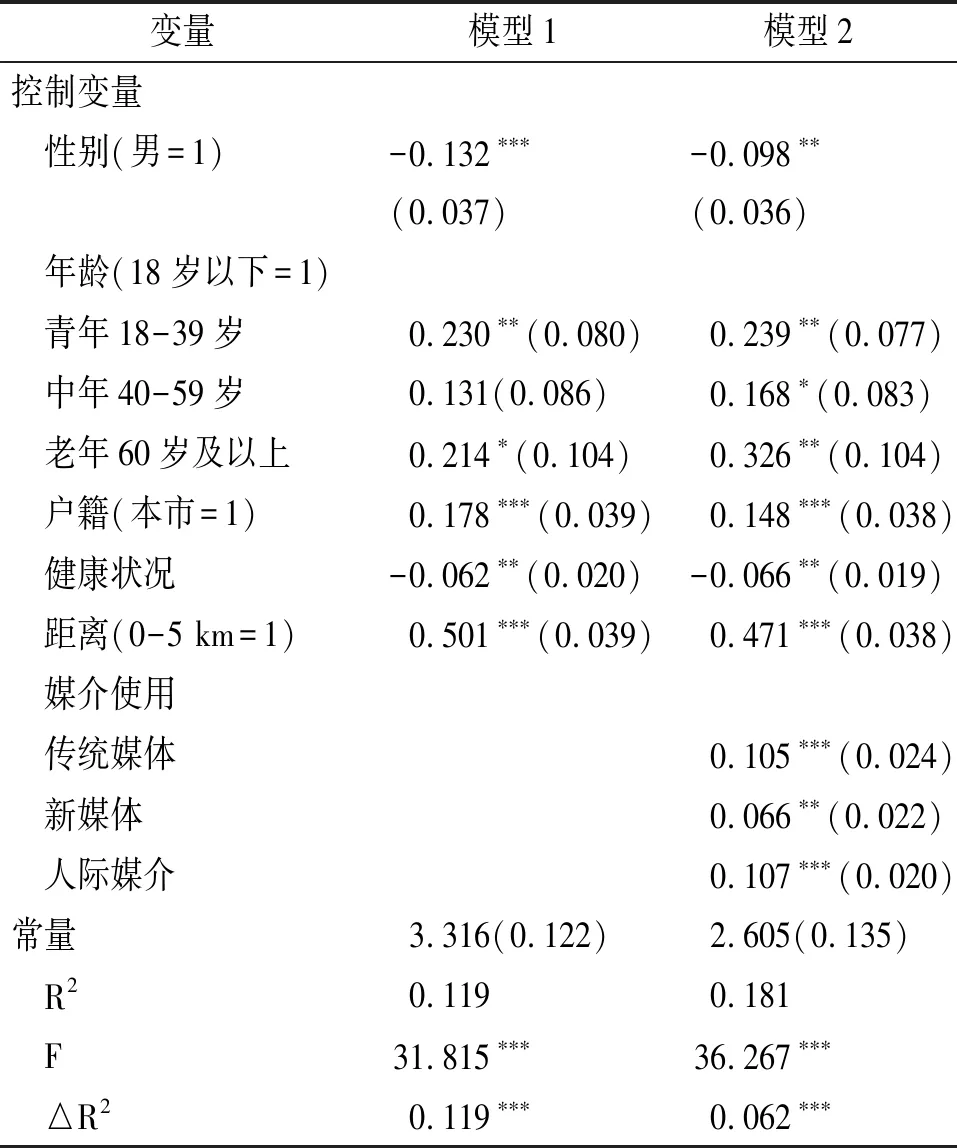

为了验证控制变量和媒介渠道对风险感知的影响程度,首先,使用线性回归模型对问卷数据进行了分析检验。详细分析结果见表5。

表4 变量的描述性统计

表5 媒介使用对风险感知的一般线性回归分析

注:括号中为标准差,*表示p<0.05;**表示p<0.01;***表示p<0.001。

在回归的第一步中首先放入控制变量,控制变量解释了风险感知方差的11.9%(F=31.815,p<0.001)。从中可以发现女性的风险感知显著高于男性(β=-0.133,p<0.001)。以18岁以下的未成年群体为参照,青年(β=0.230,p<0.01)与老年(β=0.214,p<0.05)群体的风险感知显著较高。本市户籍较外省市户籍风险感知高(β=0.178,p<0.001)。个人健康状况对风险感知影响显著(β=-0.062,p<0.01),健康状况越低的人群风险感知越高。以距离化工区5-10km的分组为参照,距离为0-5km的居民风险感知显著偏高(β=0.501,p<0.001)。

为了验证假设1,在回归的第二步引入了媒介使用变量。结果模型对风险感知方差的解释能力增加了6.2%(F=36.267,p<0.001)。其中,传统媒体、新媒体、人际媒介均对风险感知具有很强的解释力(β=0.105,p<0.001; β=0.066,p<0.01; β=0.107,p<0.001)。结果支持了假设1.1、假设1.2、假设1.3。

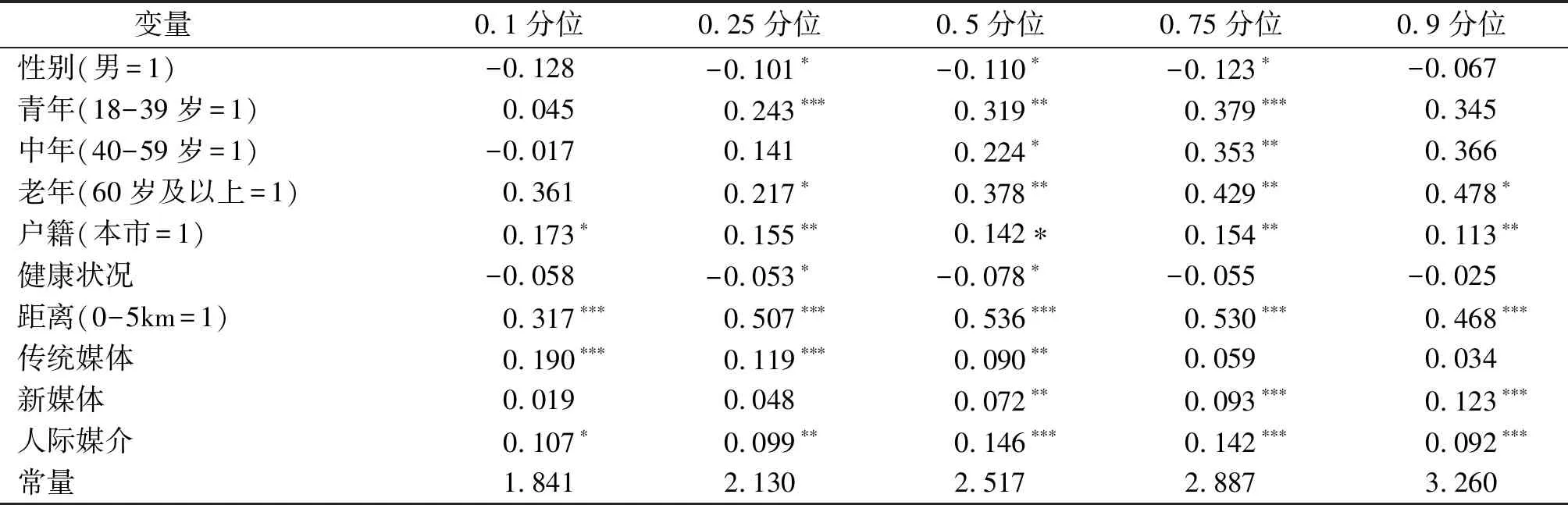

(四)媒介使用对风险感知的分位数回归分析

为了进一步考察在不同的风险感知水平下,三种媒介的影响变动情况,本研究使用Stata进行了分位数回归分析。表6列举了风险感知在0.1分位、0.25分位、0.5分位、0.75分位、0.9分位上的回归结果。

从表6中可以发现,在前一节中对风险感知呈显著影响的传统媒体、新媒体和人际媒介在通过分位数回归分析后仍对风险感知有着显著影响。其中,传统媒体在0.1、0.25、0.5分位上对风险感知有着显著影响,且整体呈现出一种下降的趋势,也就是说,对于风险感知低的人群来说,传统媒体的使用有着较大的影响,随着风险感知的升高,传统媒体对其的影响降低。新媒体则在0.5、0.75、0.9分位上显著,且整体呈现出上升的趋势。这表明新媒体的使用对风险感知高的人群有着显著影响,风险感知越高,新媒体对其的影响则越大。最后,人际这一媒介在各个分位点上均对风险感知有着显著影响。观察其系数可以发现人际在各个分位上对风险感知的影响基本呈现出两边低中间高的趋势,即对于风险感知中等的人群,人际媒介有显著影响。

通过分位数回归的研究结果可以发现三种不同的媒介渠道对风险感知有着不同侧重的影响和变动趋势。对于风险感知高的人群,新媒体的使用对其影响更大,对于风险感知低的人群,传统媒体的使用影响更大,人际媒介则对所有风险感知段的人群都有影响,主要侧重于感知中等的人群。分位数回归扩充和丰富了一般线性回归中的结论。

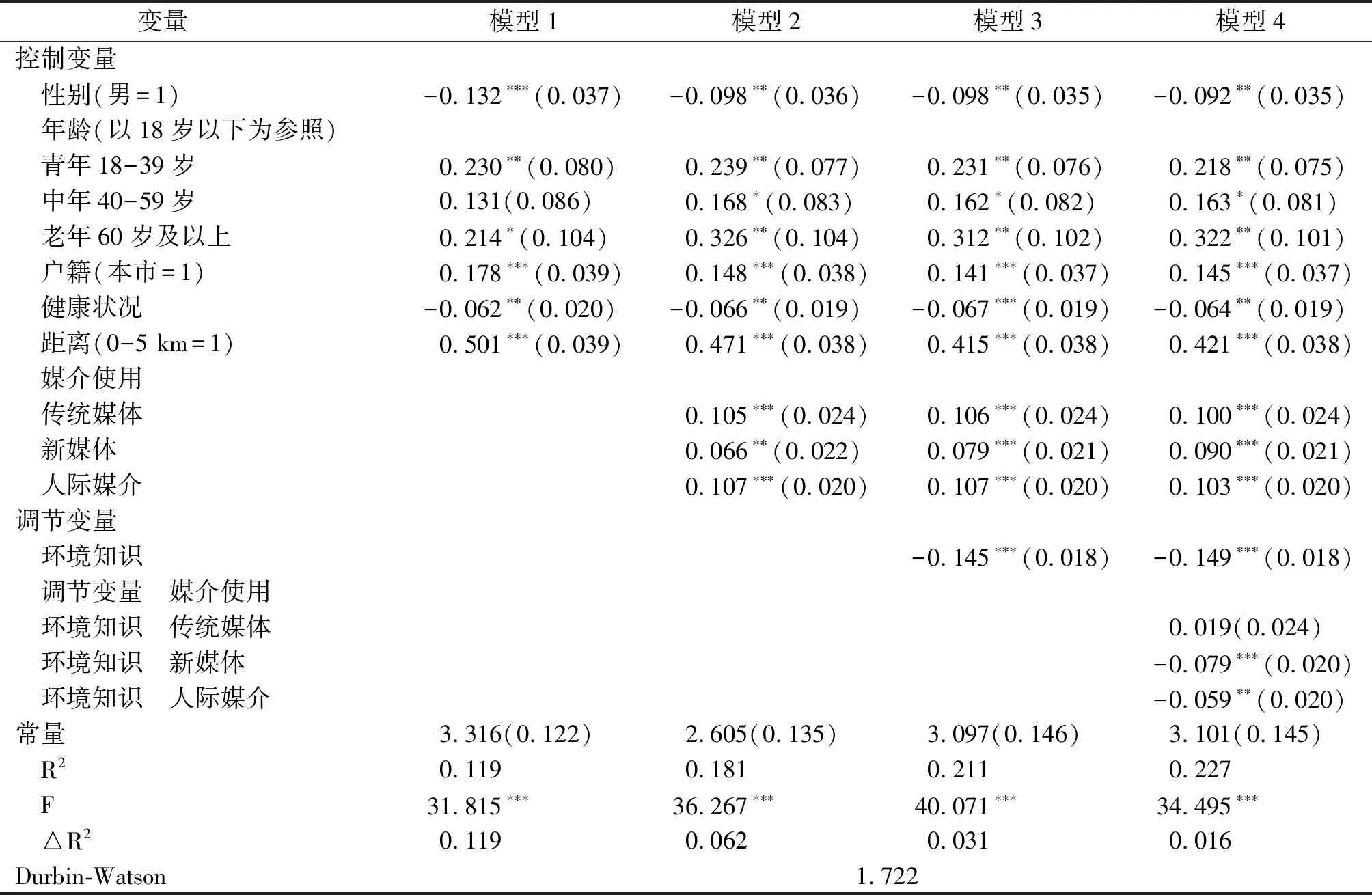

(五)环境知识的调节效应分析

为了验证环境知识的调节效应,本研究采用逐级回归法考察多组自变量和因变量之间的关系。详见表7。

表6 媒介使用对风险感知的分位数回归分析

注:*表示p<0.05;**表示p<0.01;***表示p<0.001。

表7 环境知识的调节效应回归分析

注:括号中为标准差,*表示p<0.05;**表示p<0.01;***表示p<0.001。

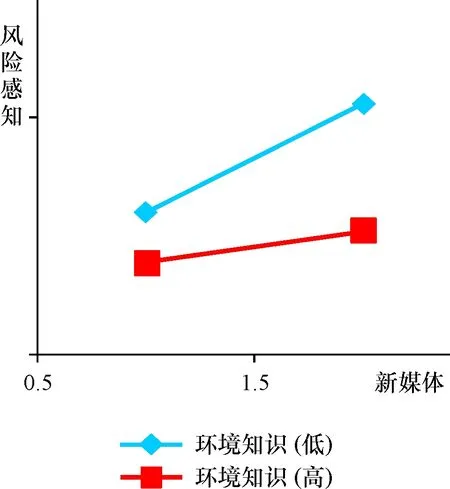

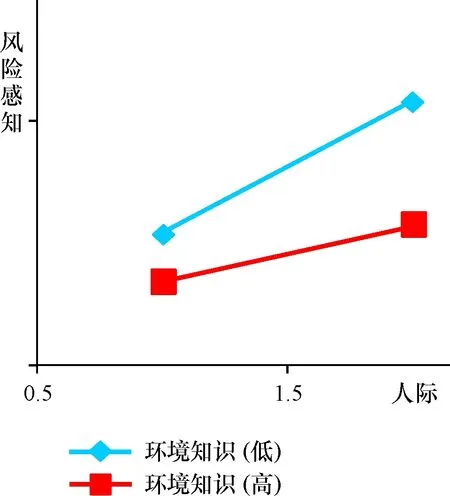

在第三步中,将环境知识变量纳入回归方程,结果发现模型对风险感知方差的解释能力增加了3.1%(F=40.071,p<0.001)。环境知识变量对风险感知有着显著的负向影响(β=-0.145,p<0.001)。个体的环境知识越匮乏,其对于化工园区的风险感知就越强烈。在第四步中,将调节变量与媒介使用变量的乘积项放入回归方程,结果表明这组变量的进入使得模型对风险感知的解释能力增加了1.6%(F=34.495,p<0.001)。其中,环境知识与传统媒体的交叉项不显著,环境知识与新媒体的交叉项(β=-0.079,p<0.001)和环境知识与人际媒介的交叉项(β=-0.059,p<0.01)显著。这两个交叉项的回归系数均为负数,这表明对于环境知识了解较多的公众,知识会减弱新媒体或人际媒介对其风险感知的影响。具体结果见图2 和图3。由此,假设2.1不成立,假设2.2、假设2.3得到验证。

图2 新媒体调节效应示意图

图3 人际媒介调节效应示意图

五、结论与讨论

伴随着天津港爆炸、福建泉港碳九泄露、江苏响水化工区大爆炸等化工安全事故频发,化工风险越来越多地暴露在公众的面前,引发了广泛的社会关注和大量的社会问题。以往关于化工园区危险化学品风险的研究多来自于化学、环境科学、公共卫生等领域,关注化工风险的正确评估与治理、化工安全预警机制等等,关于居民风险感知的研究并不多。本文从社会学与公共管理学视角出发,以上海化工园区为例,结合风险的社会放大理论,通过对化工园区周边居民进行问卷调查,探究了媒介使用对居民化工风险感知的影响。

“风险的社会放大”框架(SARF)作为一个高度整合的框架对风险信息的传播、风险的放大、风险影响的扩散进行了详细的描述。风险的社会放大包含两个阶段:第一阶段是社会放大的信息机制,第二阶段是风险放大的反应机制。当风险事件发生,媒介则成为风险传播的重要“放大站”,通过对风险信息的加工和重新阐释,在传播风险信息的同时影响着公众的风险感知。在反应机制中,个体结合社会、文化等因素不同程度地接收风险信息,形成风险感知并采取不同的行为反应。而这种反应又将产生次级影响,在影响的扩散中形成涟漪效应。由此,一个风险事件的最终影响往往会超过其初始效应。基于这一理论,本文探索了影响化工风险放大的因素,主要有以下几点发现。

第一,在人口统计学变量上,女性、青年人与老年人、本市居民、低健康人群、与化工园区距离近的居民的风险感知更高,这说明个体的化工风险感知受到自身的健康状况、社会经历等客观因素的影响。女性在面临风险时往往比男性更敏感。青年人对化工风险的敏感程度高可能是由于青年人更多地接触各种媒介传播的化工风险信息,尤其是现今日益发达的网络新媒体。老年人则长期居住在化工园区周边,更多地参与社区和邻里的交流,对化工安全事故了解得更多。笔者在调研过程中也发现,大部分未成年人和中年人生活模式为“两点一线”,较少关注化工园区的信息。在户籍方面,相比于外来务工的外省市人员,本市居民由于居住时间长,大多经历了化工园区的搬迁过程,其化工风险感知也显著偏高。同时,身体健康状况差的居民会更担心化工园区污染给其带来的健康影响。由于化工风险的聚集性,居住地离化工园区更近的人群风险感知也更高。

第二,媒介使用影响公众的风险感知,新媒体和人际媒介是化工风险的“放大镜”。关于媒介使用对风险感知的影响,结果显示传统媒体、新媒体和人际媒介均对风险感知有显著的放大影响,媒介使用越频繁,风险感知越强。通过分位数回归分析,对于风险感知高的人群,新媒体的使用对其影响更大,对于风险感知低的人群,传统媒体的使用影响更大,人际媒介则对所有风险感知段的人群都有影响。在现今的网络环境下,每个人都可以成为一个自媒体信息源,风险信息可以被快速而广泛地传播,但同时管理者缺位的现状又使得网络上遍布谣言和错误信息。保罗·斯洛维奇在研究中指出:消极的事件较之积极的事件更为引人注目;当事件引起人们的注意后,消极事件较之积极事件带有更大的权重;人类心理还有一种特性,总认为坏消息的消息源头比好消息的源头来得可靠。[37]因为这种特殊的心理特性,再加上质量参差不齐的新媒体对风险信息进行了加工再传播之后,就导致了风险的放大。而相对地,传统媒体是由以党媒为核心的主流媒体构成的,会受到政府、风险管理者的干预或受到媒体专业理性的影响,在传播风险信息时会更加地自律和理性,信息内容也会更加准确和可靠。而在人际传播的过程中,由于传播者拥有特殊的身份(邻居、朋友等)使得其传播的信息更容易被接收者所相信。

第三,环境知识会弱化公众的化工风险感知,也会弱化媒介使用对化工风险的影响。化工风险作为典型的技术风险,其内涵与复杂的技术通常不能被普通大众所了解,公众也不能客观正确地评估风险的灾难性、严重性和可控性,而会选择从主观感知上去判断风险,这就会导致主观风险感知与客观风险相偏离。出于对未知的恐惧,公众可能在心理层面上数倍地放大了原有风险的概率。因此,拥有科学、正确的环境知识将引导公众客观地看待和评估风险。同样地,在媒介传播风险信息的过程中,环境知识将帮助个体理性判断风险信息的真实性和可靠性,风险接收者将会选择性地接受风险信息。当新媒体或人际渠道向其传播谣言或者进行情绪化诉说时,有充分环境知识储备的人群就能够辨别和过滤出错误信息而不是信以为真。也就是说,当公众的环境知识水平提高了,新媒体和人际渠道对环境风险感知的放大效应就会减弱。

结合以上讨论,为缓解化工园区周边居民的忧虑和恐慌,提高风险沟通的效率,有以下几点政策建议:首先,加强化工园区的信息透明度和公众参与度,消除由于信息不对称带来的猜疑;其次,加强网络舆情监管,积极开展辟谣工作,降低网络谣言带来的负面影响;再者,充分发挥媒体的议程设置功能,及时介入引导舆论,减少社会公众对负面信息的关注度;最后,完善化工安全知识的宣传科普工作,提高化工园区周边居民的环境知识水平,促使公众理性面对化工风险。