城市公共场所综合风险评估指标研究

陈长坤 许丽丽 徐 童 赵冬月

一、引 言

“公共场所”一词在20世纪50年代首次应用于社会学和政治哲学,[1]包括开放型如广场、公园、道路等和封闭型如商场、影院、火车站等两大类。本文所针对的公共场所涵盖这两种类型。公共场所在提高人们的生活质量,满足多种商业功能需求的同时,也受到各种突发事件的影响:恐怖袭击、传染病、事故灾难、自然灾害等,如12·13上海外滩踩踏事故、3·1昆明火车站暴恐案、2·15吉林中百商厦特大火灾等,对社会造成了严重的负面影响。因此,开展城市公共场所综合风险评估对提升场所的安全水平具有十分重要的意义。

针对公共场所的安全管理及风险分析,目前学界已开展大量相关研究。根据研究对象的不同,现有研究主要集中在以下4个方面。首先是公共场所踩踏事故分析。一些学者对地铁、车站、校园等人群密集、环境复杂的公共场所进行研究,分析在这类场所发生踩踏类安全事故的原因,以及公共场所内踩踏事件的类型和特征,进而提出相应的事故分析方法,[2-3]其中一些学者在分析事故发生规律、诱发因素等理论研究的基础上,提出了评估公共场所踩踏事故的相关模型和方法,并且进行了实证研究。[4-5]其次是城市公共场所火灾风险分析。火灾是城市常见安全事故,尤其是在公共场所内,人群数量多,且年龄、素质各不相同,如果是封闭型场所,更会加大逃生和救援的难度。对此,大量学者开展了深入的研究。在宏观上,考虑城市公共场所管理的涉及面较广,一些学者从城市多主体部门协同联动,共同治理公共场所火灾风险的角度进行了研究,[6-7]此外,还有一些学者针对城市公共场所的建筑特点,研究了城市公共场所建筑火灾风险评估指标体系,并对公共场所的火灾风险进行了定量化描述,确定了具有较高火灾风险的公共场所存在的一些问题。[8-9]再次是公共建筑内人员疏散研究。人员疏散一直是人员密集的公共场所安全管理研究的热点话题,据统计,全球每年公共场所建筑事故中,因疏散不及时或疏散方式不当而导致的人员伤亡就高达上千,相关领域的专家学者就如何提升疏散效率,保障人员生命财产安全进行了大量相关研究。一些学者通过对疏散事故案例进行研究,总结了影响人员疏散效果的原因包括人员附加荷载、心里恐慌、个体差异、建筑物布局等,并据此进行了深入的探讨,[10-12]同时还有一些学者通过建立建筑场所疏散模型,对人群的疏散行为进行了模拟,并提出了提升疏散效率的优化方案建议。[13-14]最后是公共场所的安全设计。公共场所建筑结构的安全设计是一种从客观实际出发提升公共场所安全性能的方法,受到建筑规划和公共安全领域的重点关注,一些学者对当前公共场所的空间布局存在的风险隐患进行了分析。[15]此外,除了对现有空间结构的分析,还有一些学者提出了能够提升公共空间场所安全水平,降低风险的设计建议。[16-17]从现有公共场所安全管理和风险评估的相关研究上来看,目前的研究多针对公共场所某一具体事件的分析,而有关城市公共场所的综合性安全评估的相关研究有所欠缺。

基于此,本文将对公共场所的安全影响因素进行分析,以期建立一套适用于城市公共场所的综合风险评估指标体系,为城市公共安全管理提供理论基础,提高城市公共场所安全管理水平。

二、城市公共场所综合风险评估指标体系的构建

(一)城市公共场所安全影响因素识别与分析

城市公共场所是人们生活和生产的主要场所,[18]常见四大类突发事件是指自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。这四类突发事件是城市公共场所不可忽视的事故灾害,而人员密集、财富集中是公共场所的特点,因此对城市公共场所的安全现状进行调研与评估是防范潜在事故隐患的重要手段,有效地识别与分析公共场所存在的风险因素可以预防公共安全事故的发生,保障人类生命财产的安全。影响城市公共场所安全的因素有很多,包括人为因素、自然因素、环境因素、经济因素、技术因素、管理因素等,通过初步的调研,将影响城市公共场所风险因素分为人为因素、环境因素、技术因素、管理因素、经济因素五大类。

(1)人为因素分析

公共场所中的人员按其属性可主要分为普通公众和场所工作者两大类。处于公共场所中的社会大众具备较多的不稳定性因素,在生理方面,其年龄构成、[19]性别差异,在心理方面,安全意识、教育水平等都会对人们在面对公共安全事故时的行为产生影响,且这类人员也是公共场所安全隐患的来源,如受个人情绪、行为习惯、气质性格等因素的影响而激发人群矛盾,引发斗殴等事件,威胁周边群众的安全;场所中的工作人员是维护公共秩序,防范和处理突发事件的第一响应者,承担着重要的安全管理职责,其应变能力、反应能力、应急设备设施的操作熟练度、对周边避难场所、逃生通道的熟悉度等均对公共场所的安全具有一定的影响。

(2)环境因素分析

影响公共场所安全的环境因素分为自然环境因素和社会环境因素两大类。自然环境主要是由公共场所所处区域的自然气候、地形地质组成,自然环境的失衡将会造成空气污染、水污染、噪声污染等,发生热浪、地震、洪涝、疫情等灾害,例如若公共场所位于地势较低处,在多雨季节则容易引发内涝灾害;社会环境是城市公共场所存在的社会基础与背景,完善的社会基础设施设备、良好的社会发展状态等能够营造出具备韧性的社会环境,以应对各种突发事件的发生。影响公共场所安全的社会环境因素有卫生设施设备数、信息通讯网络覆盖率、道路客运量、人均道路密度、城市流动人口数、基础设施建设、绿化度、犯罪率、[20]立案率,万人拥有消防员数量,避难场所数量等。

(3)技术因素分析

影响公共场所安全的技术因素主要是指城市公共场所在建设和运营过程中涉及到的与建筑本身结构和配置有关的因素,能够保障公共场所在常态下的正常运行以及突发紧急情况时的高效处置。由于公共场所是人们日常大多数时间所处的场所,因此城市公共场所从建设到竣工的整个过程中,安全预评价、验收评价和现状评价三个阶段必不可少,对于已建成的公共场所,影响其安全的技术因素包括建筑结构[20],安全应急保障技术如安防的先进性、完备程度,监测监控设备的覆盖率,场所的耐火等级、防震等级,场所应急处置体系的完备程度等,其中应急体系的技术完备程度与应急设施的配备,应急逃生通道识别及到达的难易程度、通达性,场所周边医疗卫生设施数量、距离,到达该公共场所的道路交通数量等有关。

(4)管理因素分析

管理因素也是城市公共场所潜在的风险因子,管理制度越完善的组织分工越明确,职责越清晰,在遇到突发紧急情况的时候越能够沉着应对,反应迅速,控制事态的发展。影响城市公共场所安全的管理因素主要有场所安全管理制度的完备度,安保人员数量,安全巡逻时间,应急小组的配备,应急演练周期,预案的完整度,安全知识的宣传教育情况,[21]安防系统的检查、维修与保养落实度,是否具备符合本公共场所的安全文化等。

(5)经济因素分析

影响城市公共场所安全的经济因素是指能够使公共场所依托的外部经济条件,主要为提升人民幸福感和安全感的社会福利保障因素。外部经济因素能够稳定社会情绪,减少犯罪率,在一定程度上可以影响到城市公共场所的安全性。这类影响因素包括:社会服务机构覆盖率,社保资金占GDP投入的百分比,[22]医疗保障投入,医疗卫生费用占GDP比重,五保户、参保人数、失业率、军费占GDP的比重,居民财产储蓄余额,基尼系数,经济密度,固定资产投资总额,人均GDP等。

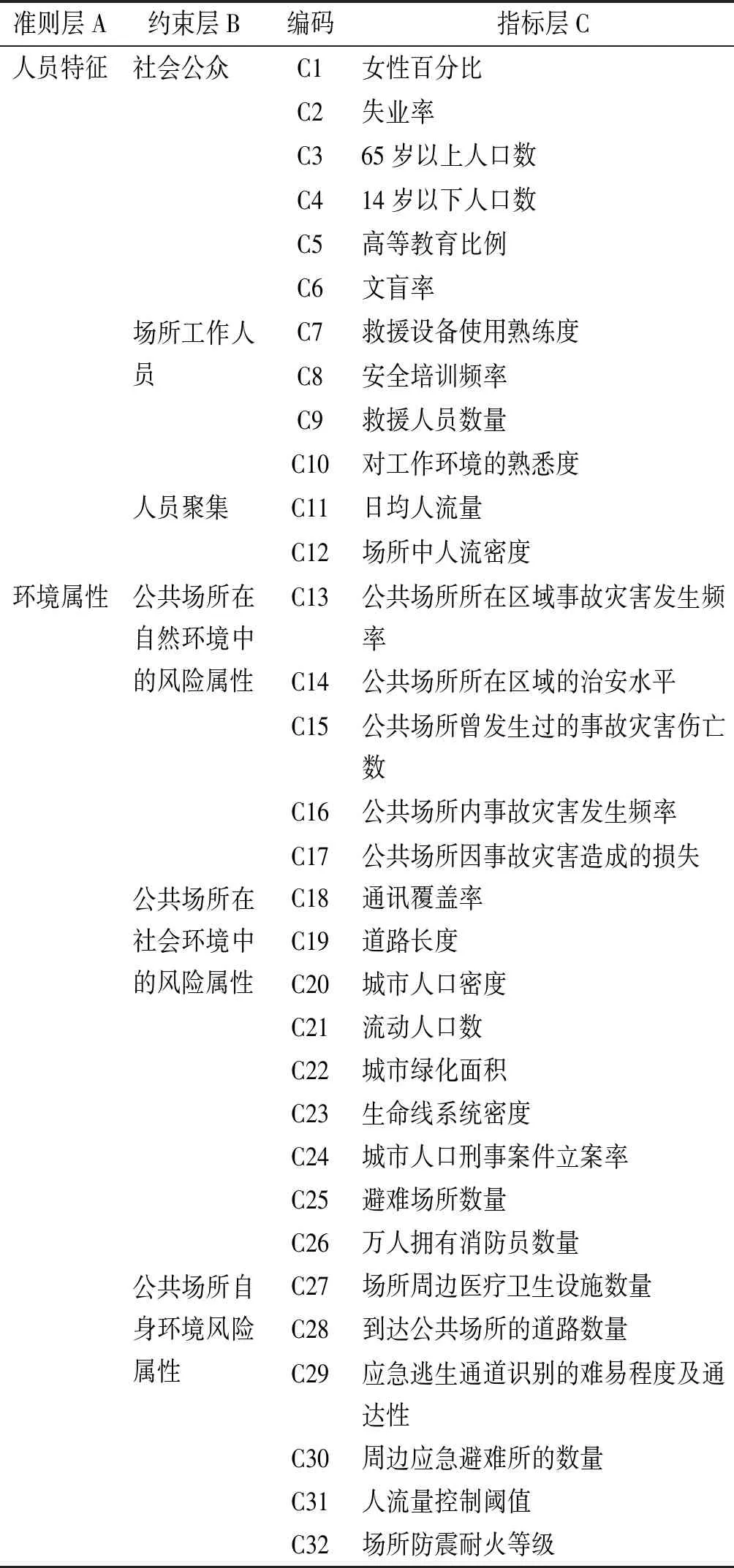

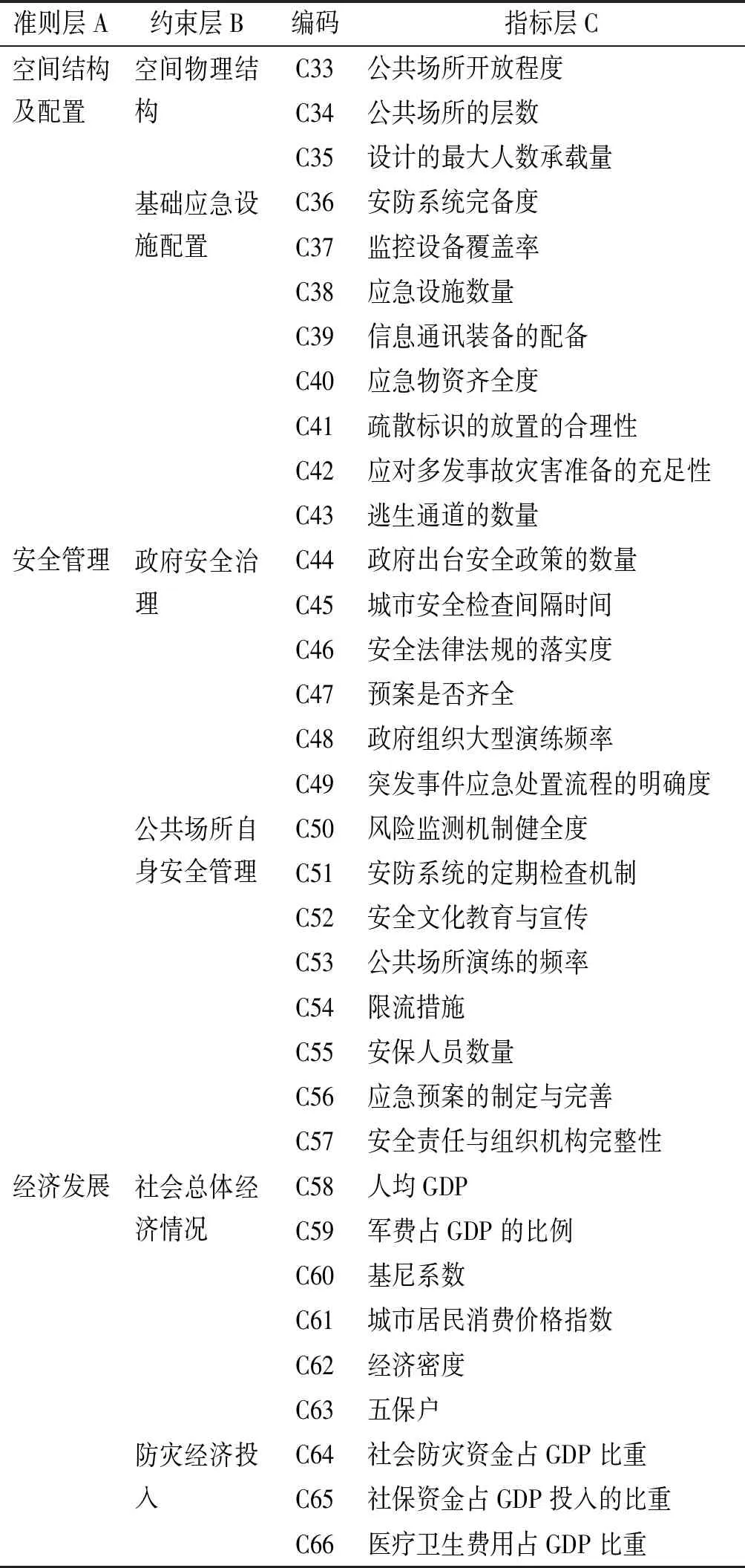

(二)城市公共场所综合风险评估初始指标体系

公共场所是指人群经常聚集、供公众使用或服务于人民大众的活动场所,是人们生活中不可缺少的组成部分。公共场所具有人口集中,流动性大,人员构成复杂,暴露于自然环境,结构复杂等特点,使得城市公共场所的安全具备极大的不稳定性。通过对公共场所内的风险因素进行识别与分析,并结合国内外学者的研究成果、现场调研以及城市公共场所的特点,确定城市公共场所风险评估指标体系的五个准则层:人员特征、环境属性、空间结构及配置、安全管理、经济发展,并建立了城市公共场所综合风险评估初始指标体系,如表1所示。

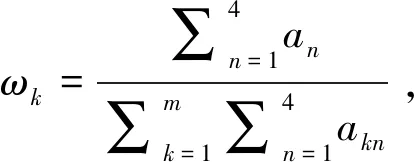

表1 城市公共场所综合风险评估初始指标

续表1

准则层A约束层B编码指标层C空间结构及配置空间物理结构C33公共场所开放程度C34公共场所的层数C35设计的最大人数承载量基础应急设施配置C36安防系统完备度C37监控设备覆盖率C38应急设施数量C39信息通讯装备的配备C40应急物资齐全度C41疏散标识的放置的合理性C42应对多发事故灾害准备的充足性C43逃生通道的数量安全管理政府安全治理C44政府出台安全政策的数量C45城市安全检查间隔时间C46安全法律法规的落实度C47预案是否齐全C48政府组织大型演练频率C49突发事件应急处置流程的明确度公共场所自身安全管理C50风险监测机制健全度C51安防系统的定期检查机制C52安全文化教育与宣传C53公共场所演练的频率C54限流措施C55安保人员数量C56应急预案的制定与完善C57安全责任与组织机构完整性经济发展社会总体经济情况C58人均GDP C59军费占GDP的比例C60基尼系数C61城市居民消费价格指数C62经济密度C63五保户防灾经济投入C64社会防灾资金占GDP比重 C65社保资金占GDP投入的比重C66医疗卫生费用占GDP比重

三、城市公共场所综合风险评估指标筛选

在尽可能全面的基础上,本文初步建立了5个准则层,共计66个指标的城市公共场所综合风险评估指标体系。但由于构建指标时的主观性与随机性,使得初步构建的指标体系各因素间存在相关性与相似性,且容易在追求全面性的同时忽略了各指标的重要性与独特性,从而导致指标数量多且杂,影响最终的评价效果。因此有必要对这66个指标进一步筛选、优化,使评价指标科学化,提升评估结果的可靠性。

(一)城市公共场所综合风险评估指标优化步骤

层次分析法是一种结合定性分析与定量分析的综合性的指标筛选方法,能够避免主成分分析及灰色关联度分析等方法对指标分布规律、筛选临界值的一些特殊要求,此外,考虑到对指标体系中定性指标的筛选处理,本文采用层次分析方法对城市公共场所综合风险初始指标进行筛选优化,剔除不相关或不重要的指标,同时为了控制专家评分时的主观性所带来的误差,引入专家权重因子进行限制。筛选出的指标虽然在一定程度上能够体现综合风险评估的结果,但层次分析法不可避免的会带有一定的主观性,使得这些指标会存在有相似性较高导致所反映的信息相近等问题。因此为了弥补层次分析法的缺陷,使最终确认的指标体系能够清晰、明确地反映出城市公共场所风险评估的特点,在层次分析法的基础上,对初选指标进行多重共线性检验,消除反映信息相似的指标。

基于层次分析方法和多重共线性检验的评估指标筛选步骤如下。

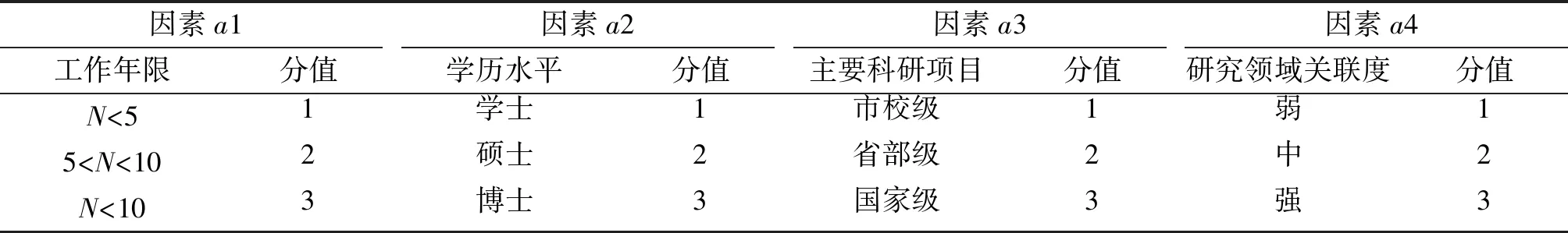

(1)专家权重因子计算。如表2所示,从工作年限(a1)、学历(a2)、科研能力(a3)、研究领域对被评价主题的关联度(a4)四个方面建立专家能力评估表。

表2 专家能力评估表

(2)建立9标度的判断矩阵An=(aij)n×n,其中aij>0,aii=1,i,j=1,2,3…n;

根据判断矩阵An,采用特征向量法(EM)求取特征值并计算出一致性指标CR。

(3)一致性检验,选取指标取舍权数(ξ),剔除不重要指标,采用组合赋权法计算指标权重值,对评估指标进行初步筛选。根据Thomas L. Saaty所提出的取舍权数ξ的取值标准,确定ξ的值,由于指标数量较大,因此本文取ξ=0.01,通过Aω=λω计算出特征向量ωx的值,得到专家打分的指标权重矩阵x=(ωx)k×x,并求出层次总排序后各指标的权重值,则各指标的权重终值为ω=ωk·x′;若ξ<ω,则保留该指标,反之舍弃。

(4)二次筛选指标。在层次分析法筛选评估指标的基础上,将初次筛选出的指标逐一设置为因变量,剩余指标为自变量,利用SPSS软件进行多重共线性检验。多重共线性检验是一种可以剔除存在多重线性相关的指标,降低指标之间的相似率,从而提升评估结果可靠性的一种指标筛选方法。该方法筛选指标的主要依据是,如果指标的方差膨胀因子VIF>10,则说明该指标与其他评价指标之间存在严重的多重共线性,需要剔除,反之则保留。

(二)城市公共场所综合风险评估指标优化结果

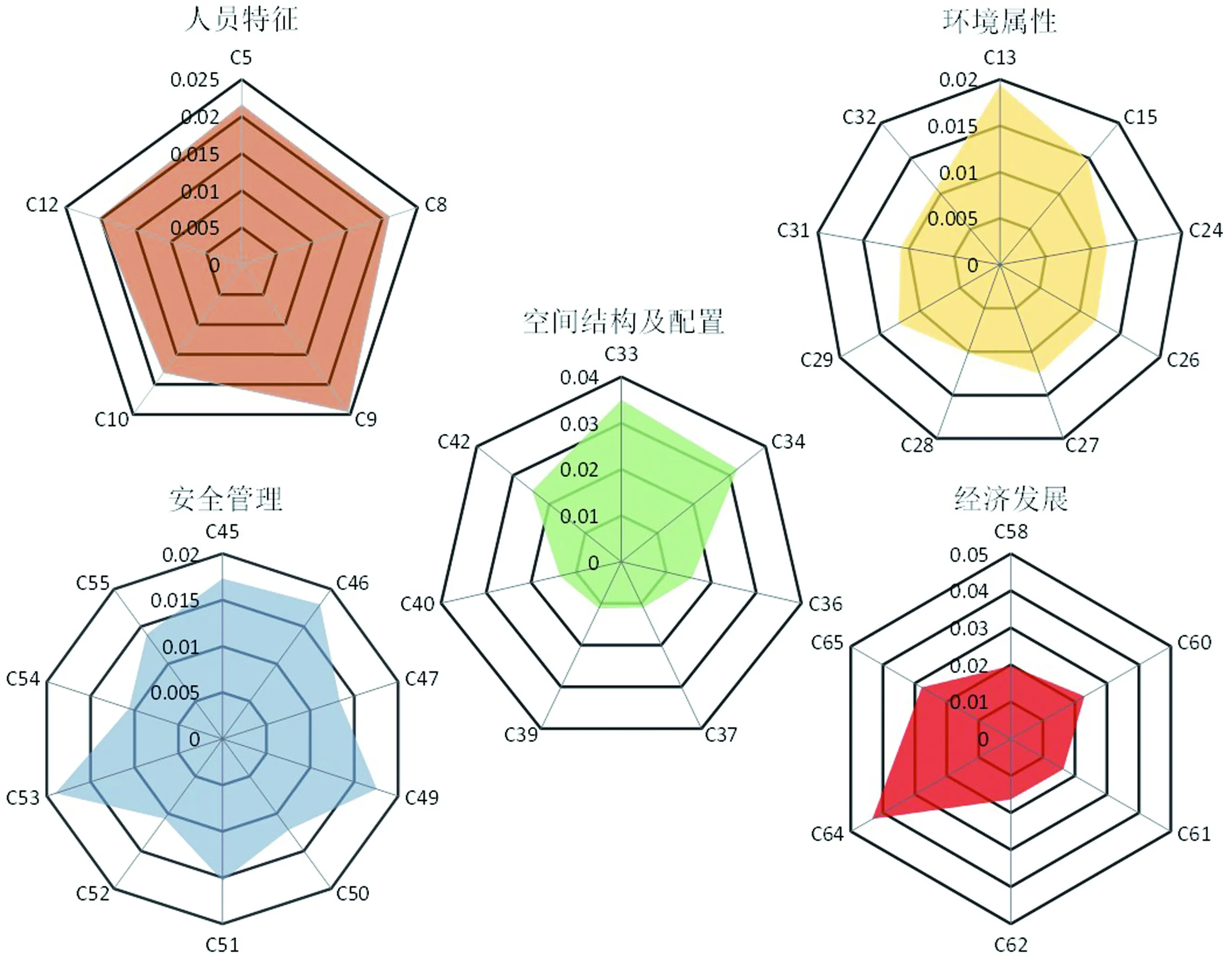

邀请5位专家,对初始指标运用层次分析法进行打分,并在层次分析法软件中进行计算,根据层次分析法的指标筛选标准,进行初次筛选。初步筛选后的指标体系如表3所示。

利用SPSS软件对初次筛选出的指标进行多重共线性检验,其中C6、C11、C14、C35、C48、C59、C66指标的方差膨胀因子VIF 均超过10,说明与其他指标因子具有强烈的多重共线性,因此予以剔除。

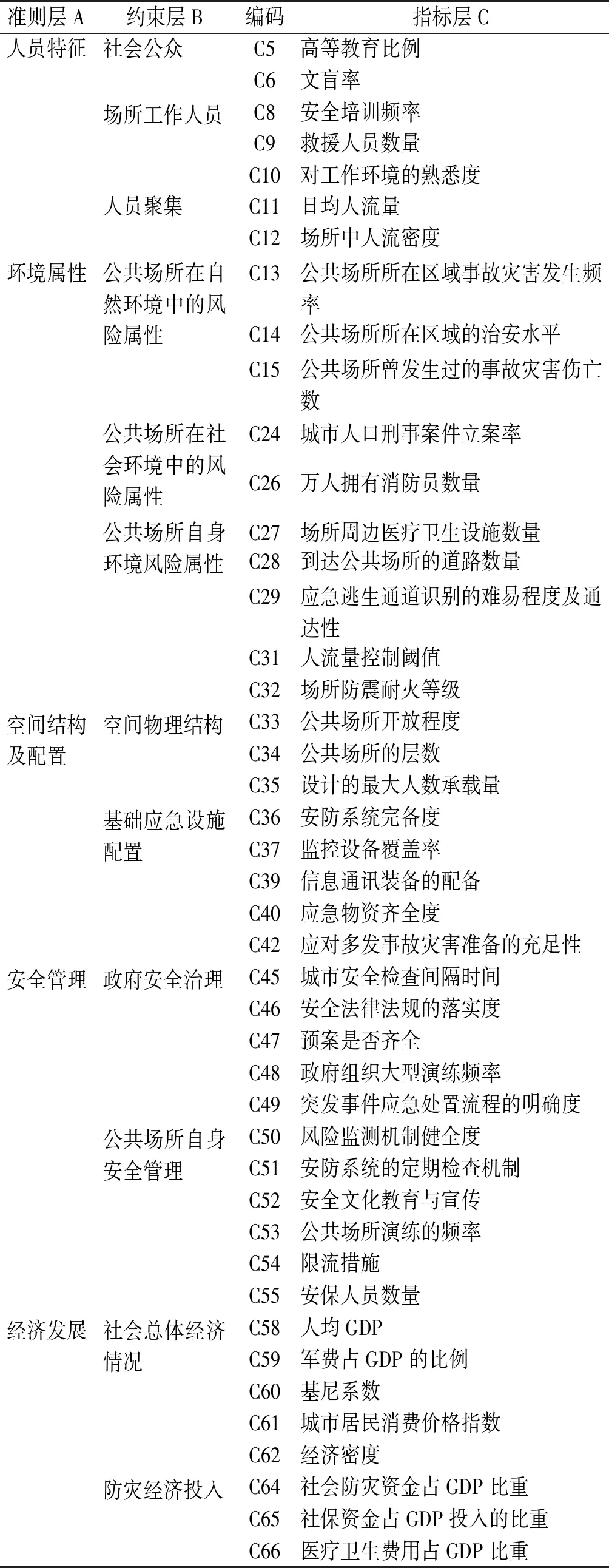

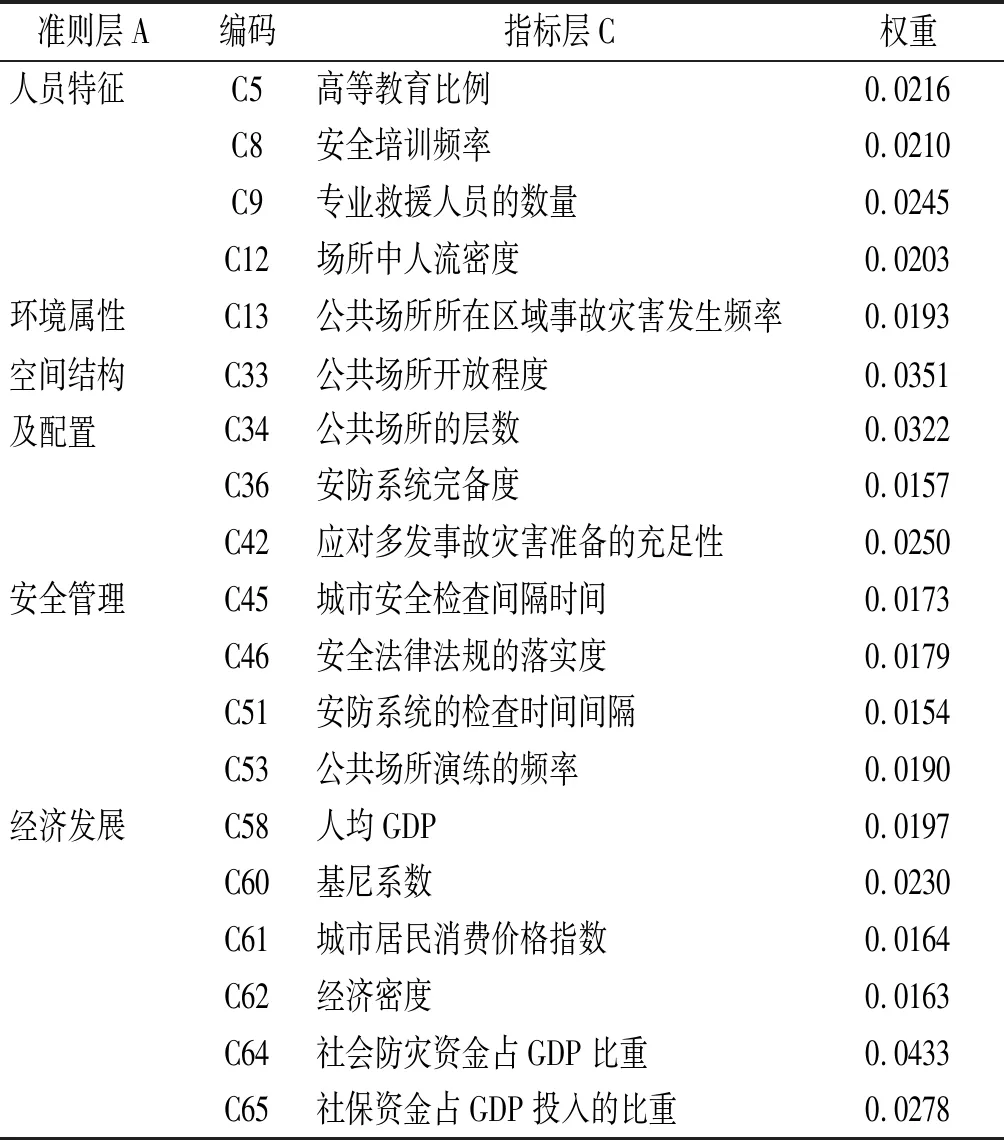

通过指标多重共线性检验后的二次指标筛选结果如表4所示。

表3 城市公共场所综合风险评估指标初次筛选结果

表4 城市公共场所综合风险评估指标二次筛选结果

(三)城市公共场所综合风险评估关键性指标分析

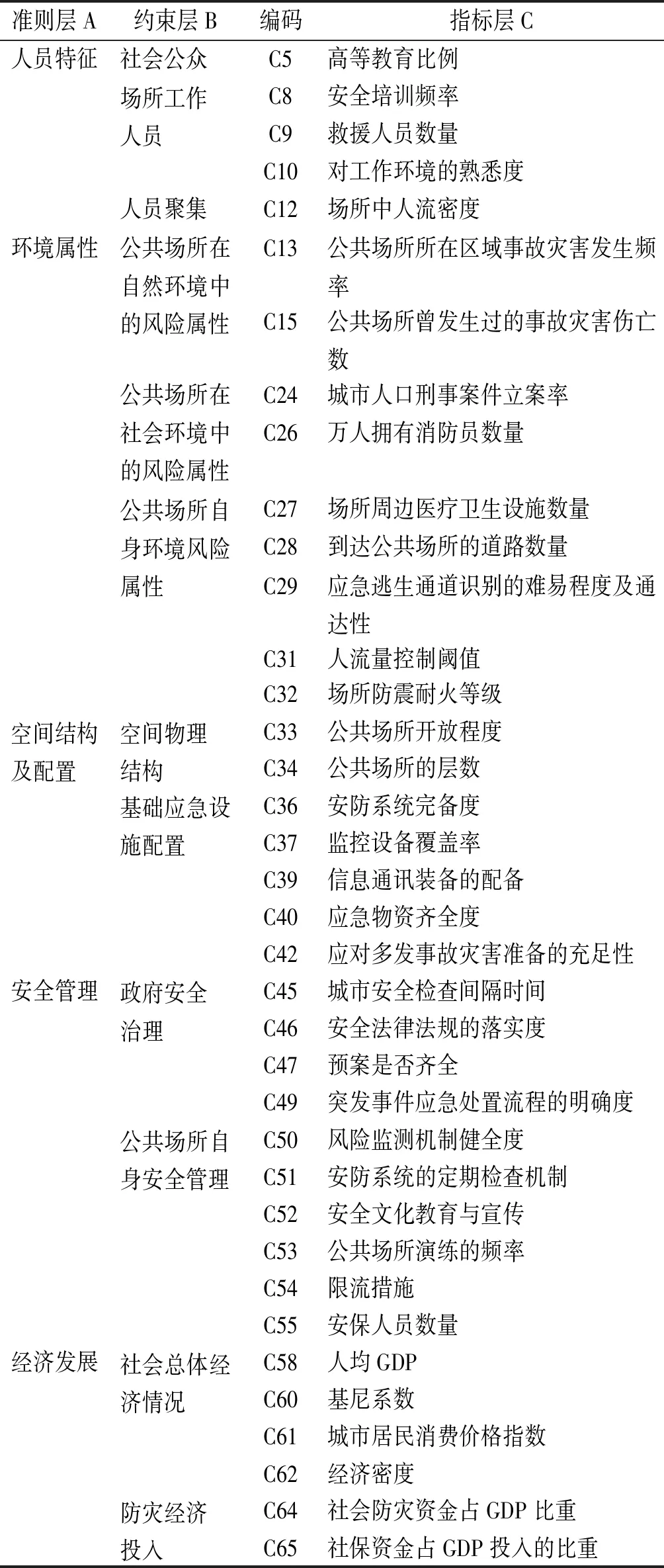

为了明确对公共场所安全具有较大影响的因素,以便有针对性地进行安全管理,就需选取关键性的风险评估指标。根据五个专家所评判的权重,综合专家评判意见和多重共线性检验的筛选结果,为每个准则及总目标绘制雷达图。在分析每个准则中指标的权重之后,可以发现权重呈现出一些显著特征,即某些指标的权重要高得多,而其他指标的权重则较低。考虑到各指标权重的特征,选择权重明显较高的指标作为关键指标。如图1所示,在雷达图中,指标权重越高,距离雷达中心点越远。

图1 优化后各指标权重雷达图

从图1所显示的指标权重雷达图可以看出,“安全管理”“经济发展”“空间结构及配置”的权重远高于其他两个准则层,呈现相对较高的权重。其中,“安全管理”主要从政府和公共场所自身的安全管理两个角度考虑。 某一区域的安全性来源于外部环境的安全和内部环境的安全两个方面,而外部环境的安全取决于政府的安全治理,政府对安全的重视程度以及为提升安全所采取的措施可以有效改善辖区内的整体安全状况,降低事故发生率;内部环境的安全则主要依赖于场所内部的自身安全管理。此外,“经济发展”,即经济发展情况和经济财政支持。事故的救援处置及防灾减灾设施的建设均需要财政支持,因此经济是保障公众场所安全的一个重要因素。最后一个方面是“空间结构及配置”,以场所物理结构和基础应急设施配置两方面来说明,主要体现在硬件设施对场所的安全防护,良好的安全防护设施能够及时预防、监测、响应甚至减除潜在危害,极大地提升场所的安全性。

表5列出了各准则层指标权重值评选后,对公共场所综合风险有重要影响的关键性指标。

表5 公共场所综合风险评估关键性指标

四、总结与讨论

对于城市公共场所,其风险隐患是由场所内部和外部各种因素叠加形成的,通过分析主要有五点。(1)人为因素。人作为各种行为活动的主体,由于个体的差异,使得人成为社会环境中的不稳定性因素,尤其是在人员密集的城市公共场所,更是影响场所安全的潜在风险隐患。(2)环境因素。环境对公共场所安全的影响包括两个方面,一是场所所在外部社会大环境的整体风险情况,二是公共场所内部的环境风险。若整个社会环境风险低,安全性高,则公共场所的安全水平也会得到相应的提升;此外,公共场所内部环境对场所安全性有直接影响,与场所的安全规划设计有关。(3)技术因素。技术因素是与公共场所安全水平有关的客观因素。除了场所本身的建筑结构设计外,内部安全基础设施的硬件配备也会在一定程度影响公共场所的安全。(4)管理因素。安全稳定的环境离不开优秀的管理,城市区域公共场所的管理来源于两个方面,即政府的安全治理和场所内部的安全管理,前者可以稳定外部环境,对公共场所的安全有间接的影响,后者通过制定安全管理制度等措施能够直接提升公共场所的安全水平。管理因素在城市公共场所的安全风险评估中的作用不可忽视。(5)经济因素。社会经济福利可以提升人民的幸福感和安全感,减少人为犯罪率,此外防灾资金的投入可以加固城市的防灾工程和基础设施,保障社会大安全,对城市公共场所的安全有间接的影响。

在分析城市公共场所安全的影响因素的基础上,结合公共场所的实际情况设计了一套具备可操作性的城市公共场所综合风险评估指标体系,包括5个准则层,共计66个指标。基于传统指标的筛选方法,引入专家权重因子,采用层次分析法对初始指标进行初次筛选,同时为了降低层次分析法对指标的主观性影响,进一步提高指标的代表性,在指标初次筛选后,采用多重共线性检验的方法对初次指标进行了二次优化,并在此基础上筛选出对公共场所风险水平有显著影响的19个关键性指标,其中以“高等教育比例”“城市安全检查间隔时间”“社会防灾资金占GDP比重”等为代表的与城市管理密切相关的关键性指标,是政府开展城市安全管理时需重点关注的因素;以“安全培训频率”“专业救援人员数量”“安防系统完备度”等为代表的与场所自身建设相关的关键性指标,是公共场所进行风险隐患排查和安全评估时需要优先考虑的因素。本文所建立的指标体系可以对城市公共场所的综合风险进行整体评价,而不是单纯针对某一类灾害的分析,但本文仅对评估指标进行了定性分析,后续还需结合实际情况,根据指标设计问卷,对公共场所开展定量化的评估。