李军、章力汉译本《喜福会》杂合语言的翻译研究

——基于图里翻译规范理论范式

蒋晓萍,邓 聪,陈微子

(广州大学外国语学院,广东 广州 510006)

《喜福会》是美国华裔女作家谭恩美(Amy Tan)著的长篇小说。作者通过描写四对母女间的代沟和隔阂冲突,反映了华裔文化和异质文化相遇而生的碰撞与兼容,以及两种文化在碰撞中对自我文化身份的艰难求索。《喜福会》的汉译本国内目前已有六个版本,对这些译本的研究大都聚焦于译本的对比分析和回译研究,在一定程度上为华裔文学翻译的发展做出了不可或缺的贡献,对于今后华裔文学翻译实践具有重要意义。但这些研究大多局限于对程乃珊等译本和田青译本之间的对比研究,偶尔有单独以程版的译本作为研究对象,但总体而言,针对单个译本的研究甚少,且杂合语言是该作品翻译的难点所在,目前对《喜福会》杂合语言翻译尚未探讨出一种完善的翻译策略。因此,本文拟从图里翻译规范理论的视角对李军、章力版的《喜福会》汉译本中杂合语言的翻译进行研究,探究其对于杂合语言的翻译是否符合图里的翻译规范理论范式,从而为《喜福会》杂合语言的翻译提供新的思路和方法。

一 图里的翻译规范理论范式

(一)图里翻译规范理论的起源和发展

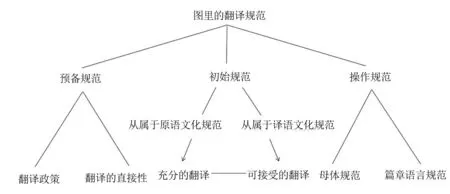

吉迪恩·图里(Gideon Toury)(1942—2016)是描述翻译学派的代表人物, 他发展了佐哈尔提出的多元系统理论和霍姆斯的描述翻译理论,在对希伯来翻译文学进行了大量的描述性研究后,形成了自己对于描述性翻译学的理论和方法。图里所著的《描述翻译学及其他》一书,旨在翻译学范围内建立基于方法论的、系统地描述翻译学分支学科。书中就以实际的翻译行为及其结果作为研究现象,探讨了建立这一分支学科所涉及的主要问题[1]。多元系统理论家认为,译语文化系统的社会准则与文学常规决定译者的美学观点,从而影响译者在翻译中的抉择。图里试图从语言、文学、社会等方面来描写翻译的规则,他理论研究的最终目的是建立决定译作的相关因素,即制约因素的完整体系。他要求译论必须包括文化历史事实,这些事实即规则,他称之为“翻译规范”(Translation Norms)[2]。在这一点上,图里借鉴了吉瑞·列维(Jin Levy)关于翻译研究中的“规范”(norm)概念,提出了三类翻译规范:预备规范、初始规范和操作规范(见图1)。

1.预备规范

预备规范决定待译文本的选择,包括翻译政策和翻译的直接性。

翻译政策指的是特定时期对特定文本类型和语言的选择,如在特定历史时期,翻译、模仿、改写有何区别?目标文化偏爱哪些作家、哪个时代、何种文类或流派的作品?

翻译的直接性指是否允许或接受经由第三种语言的传译,如是用直接翻译抑或间接翻译?即是否允许或接受经过第三国语言的转译?[3]P160

图1 图里的翻译规范

2.初始规范

初始规范是指译者对翻译的总体选择,即倾向于源语文本还是译语文本,图里把这两种选择称为“充分的翻译”和“可接受的翻译”。充分的翻译指的是在翻译之前,译者选择倾向于并遵从源语文本的规范,其译文文本风格多表现为异化,充满异域风味。可接受的翻译指的是在翻译之前,译者选择倾向并遵循译语规范,使其读本更容易让译语环境读者所接受[3]P160。

3.操作规范

操作规范为指导译者在实际翻译过程中进行决定和选择的规范,又分为母体规范和篇章语言规范。母体规范决定译本的布局特征和完整性,对增补、删减、变位的研究可以反映出该类规范。篇章语言规范制约着译文语言素材的选择,如句子结构、遣词造句,是否用斜体或大写以示强调等等[3]P160。

(二)图里翻译规范理论在汉译本分析中的运用

图里的翻译规范理论研究的最终目的是建立决定译作的相关因素,从而发现翻译过程中译者的实际抉择,且从中得出控制翻译的一系列规则[2]。图里的翻译规范理论能深入挖掘和分析译者的翻译过程,发现影响译者在翻译活动过程中做出决策的因素,如翻译策略、文本的选择等等,同时也对翻译实践具有借鉴和指导意义。鉴于目前尚无学者运用图里的翻译规范理论研究《喜福会》汉译本,笔者以图里翻译规范理论为视角,以李军、章力的最新汉译本《喜福会》为研究对象,探究《喜福会》杂合语言的翻译。

二 《喜福会》杂合语言的翻译分析

(一)杂合语言阐释

“杂合”(hybrid)的概念始于生物学领域,被用于人文社会科学领域之后,受到了广大学者的重视,并延伸到文学、语言学之中。巴赫金把“杂合”定义为“单个语句接线之内、语句的范围之内两种社会语言的混合,两种被时代、社会差别或其他因素分开的不同的语言意识之间的混合”[4]P54。《喜福会》的作者谭恩美所独具的双重文化背景身份和双语能力,使得这部作品充满了杂合语言的特色。谭恩美在小说中使用了大量的汉语语码,杂合语言集中表现在句式上的英语破碎和语词上的汉语拼音植入两个主要方面,形成了别具一格的双语码杂合文体,是一种杂合语言现象。显然,杂合语言反映了文本的多重文化异质性,这无疑是对译者的一大挑战。

1.英语破碎

《喜福会》描述了20世纪上半叶,老一代移民美国的华人为适应新的环境,不得不刻意融入美国强势文化,但对处于弱势的中国文化仍依恋不舍。为了更直观地在作品中体现出这种中美语言和文化之间的冲突,以及呈现出第一代移民在美国的真实语言状态,作者谭恩美在英语书写时打破了标准英语语法成分紧密嵌套的连贯性,从而拼凑出不符合标准英语规范的表达,营造了一种断裂的、破碎的表达效果。笔者将这样的不连贯、不完整、不符合标准英语句式结构的语言风格称为“英语破碎”。如:“You never rise. Lazy to get up. Lazy to rise to expectations.” (你从不努力奋起,懒得这么做,也懒得朝预期的目标去努力。)

2.汉语拼音的植入

在美国成长起来的第二代移民,对中国文化以及标准的中文使用概念模糊,因此,作者在文中使用的汉语拼音并不是标准的汉语拼音,而仅仅是根据音节拼凑出来的拼音。正如付博谈到:“……语言从拼写形式到用法都严重受到西方语言影响,顺应了西方人的理解和审美要求。汉语拼音词语的使用中,不仅拼写受到强势文化的影响而改变,而且词性和断句也有所改变。”[5]P74《喜福会》中的汉语拼音植入可分为三类:地名拼音、文化拼音和其他类型的植入语。如:地名拼音“Chungking”(重庆),文化拼音“pung!”(碰)、“Mahjong!”(麻将)、“Chunwangchihan”(唇亡齿寒)、 “shou”(孝),其他类型的植入语 “Yiding”(一定),“nengkan”(能干)等。

(二) 个案分析:李军、章力的汉译本《喜福会》

1.基于预备规范维度下的译本分析

自从上世纪八十年代开始,华裔文学作品因其边缘性和跨文化性备受国内学者关注,而后便开始了华裔美国文学的译介工作。随着时间的推移,华裔美国文学作品的译作不断增加,华裔美国文学研究的相关理论也在不断完善。其中,《喜福会》作为华裔美国文学作品的代表作,受到了国内读者的追捧和译者的关注。这部作品涉及中国传统文化,包括中国的社会历史、风俗习惯以及日常生活等等。通过一定的文化翻译策略,华裔作家在差异巨大的两种文化之间进行协调,以促进中西方文化进行良好的交流。李军、章力两位译者同样对《喜福会》的翻译产生了浓厚的兴趣,尽管在此之前国内已出版了较有影响力的译本,如程乃珊等译本和田青译本,但这两者均存在不足之处,程乃珊等译本整体倾向于意译,而田译本整体倾向于直译,都存在翻译不当的现象。如在“She has becomeni”中,程译本对“ni”的处理完全采用意译的方法将其拼音省略不译,失去了原文杂合语言的特色,田译本则将其转化成了“nie(孽)”,没有实现对原文“ni”一词的真正意义的还原。因此,李军、章力对《喜福会》进行复译,进一步靠近原作者和原语文化,在充分性和可接受性之间达到和谐统一,以期在前人的基础上带来更好的译作。李军、章力最新译本总体上属于直接翻译。

2.基于初始规范维度下的译本分析

初始规范制约着译者对文本选择充分性翻译或者接受性翻译。“充分性和接受性是一个连续统一体,因为翻译从来就不可能完全充分或彻底可接受。”[3]因此,在初始规范制约下,译者应该巧妙合理地在两种翻译策略中寻找最佳平衡点,既保留原文中杂合语言的特色,又充分考虑读者的目的和需求。

例1:You never rise. Lazy to get up. Lazy to rise to expectations.

你从不努力奋起,懒得这么做,也懒得朝预期的目标去努力[6]P17。(直译)

本句属于杂合语言中的英语破碎,主语缺失,是一种典型的中式英文表达。在译文中,译者采用了异化的翻译策略,保留原文中的短句的句式结构和主要大意,充分传递了原文中的信息。异化的翻译策略既使译本更具充分性,又抹平了原文中生硬的语言风格。

例2:It was herchang, a small tablet of red jade which held the sun’s fire.

原来是外婆当年送她的那块“璋”——一小块如骄阳似火的红玉[6]P90。(直译)

该句属于汉语拼音植入中的文化拼音,英文中“charm”一词和“chang”发音接近,并且“charm”有挂坠之意。译者把汉语拼音“chang”译为“璋”,“璋”在中文中是指古代的一种玉器,是中国文化的象征。在这里,译者采用了异化的翻译策略,既保留了原文作者的语言风格和语码特色,又使读者领略到了原文中所传递的文化信息。

例3:Autie Lin says ‘pung!’ and ‘Mahjong!’

林多阿伊喊了声:“碰!我和了!”[6]P21(意译)

本句属于汉语拼音植入中的文化拼音,“Mahjong”同汉语中的麻将对应,属于中国特有的牌类娱乐用具。结合语境,“pung”和“Mahjong”是指母亲赢牌了,就是中文中的“我和了!”。如果按照原文中直译出“麻将!”,那么会使读者感到晦涩难懂,造成阅读障碍。译者为使译文更具接受性,在此采用归化的翻译策略,清除读者阅读过程中的阅读障碍,提高了翻译的质量。

例4:One day quit, next day play.

想停就停,想下就下[6]P180。(意译)

该句子属于杂合语言中的英语破碎,不符合英文的使用规范,主语缺失。这句话是母亲训斥女儿不该中途放弃钢琴学习。针对这一问题,译者联想到中文中经常用“想……就……”来形容人做事半途而废,任意妄为,套用类似表达,译成了“想停就停,想下就下”,彰显了译者深厚的文字功底。译者遵循了目标语规范,采用归化的翻译策略,使译文更加清晰流畅,更具接受性。

3.基于操作规范维度下的译本分析

“操作规范主要描述译文的呈现及语言内容”[3]P161,在微观层面上影响翻译实践的便是操作规范。如上文所述,操作规范又细分为母体规范和篇章语言规范。李军、章力在翻译《喜福会》时,大量采用了增译、删减,以及强调等翻译技巧。接下来,笔者从母体规范和篇章语言规范两个层面来分析李军、章力版本中《喜福会》的杂合语言的翻译。

例5:Because she cried angrily, “Shemmabenderen!”——What kind of fool are you?

那老妈子生气地骂道:“这么笨的人!”[6]P48(删减)

该句属于杂合语言中的汉语拼音植入,且句中拼音之后辅以英文解释,这是《喜福会》中杂合语言的一大突出表现形式。译者在异化翻译的过程中对原文中的英文解释忽略不译,合并了拼音和注释,以避免译文冗长累赘,既符合图里操作规范下的母体规范,又保证了译文的通顺流畅。在《喜福会》中类似这样的语言现象译者多处采取了这种删减的翻译策略。

例6:And she gave me the same answer: “Yiding.”

母亲跟平时一样用中文回答我:“一定。”[6]P122(增译)

该句属于杂合语言中的汉语拼音植入,原文中“Yiding”对应中文中的“一定”,原文中母亲与女儿的对话中时常出现中英文的切换,在此,译者结合语境采用了增译的翻译策略,增加了“用中文”三字,既准确传达了原文信息,又还原了原文中杂合语言特点。杂合语言是《喜福会》翻译中的一大难点,译者遵循图里的翻译规范下的母体规范,灵活运用增译的翻译技巧,将作品中杂合语言特色如实地呈现出来,从而更好地应对杂合语言的翻译。

例7:When the rescue people finally pulled her out of the water, she still has hernengkanintact.

当母亲最终被救援人员从海里拖上来时,她坚信自己依旧“能干”[6]P126。(引号强调)

该句属于杂合语言中的汉语拼音植入,原文中的“nengkan”对应汉语的“能干”,但译者在译文中采取加引号的方式突出此处植入“能干”这一中文语码,以强调该词在原文中的特殊性,保留了原文陌生化写作的用意。在《喜福会》中类似的汉语拼音特定表达多次出现,如上文提及的“chang”以及书中出现的“hongmu”“chabudwo”也属于此类型,这种加引号强调的翻译技巧也恰恰体现了图里操作规范中的篇章语言规范。

三 《喜福会》杂合语言的翻译建议

(一)翻译策略的灵活选择

李军、章力的《喜福会》汉译本在处理杂合语言这一难题时,既没有一律使用直译的翻译策略,也没有完全照搬意译的翻译策略,而是在直译和意译之间灵活切换,并且根据不同的对象、变化需求采用增译、减译、强调以及变位等不同的翻译技巧,不断完善杂合语言的翻译,丰富了杂合语言的翻译实践。相比以往的译本,李军、章力的《喜福会》汉译本对杂合语言的处理在前人的基础上做出了一定的推进,这为其他华裔文学的翻译提供了有价值的参考。

(二)新视角的尝试和运用

本文尝试以图里规范翻译理论为理论依托,从预备规范、初始规范、操作规范三个方面对李军、章力的《喜福会》汉译本进行描述性及分析性的研究。译者在翻译活动的各个阶段都受到语言、社会以及文化等因素的约束,图里的翻译规范理论可以帮助分析译者的微观抉择。对于翻译实践者而言,我们要善于尝试从多个视角来挖掘和分析翻译作品,以完善译作的发展。此外,笔者也希望通过该研究可以加深读者对图里翻译规范理论的理解和关注。

(三)从语言杂合到文化杂合

从跨文化角度分析《喜福会》中杂合语言的翻译有助于我们理解中美文化的冲突和融合,如果译者没有充分了解中美文化之间的差异,如价值观念、审美取向、风俗习惯、习语语言等,就可能出现误译或者矫枉过正的情况。在表层的语言杂合层面下,是深层次的文化杂合[7]P30。因此,在应对杂合语言的翻译时,译者只有在充分了解中美文化差异的同时运用相应的翻译策略,才能做到既呈现原文的语码特色,又更好地维护汉语的文化自信。

笔者以图里翻译规范理论为视角,通过分析李军、章力《喜福会》汉译本的杂合语言翻译,可以发现:在应对杂合语言这一较为棘手的问题上,译者灵活运用适当的翻译策略,在一定程度上克服了杂合语言的翻译难题,进一步丰富了《喜福会》的汉译本翻译研究。