社会学著作汉译史(1895-1949)

——研究述评与展望

范梦栩

(中央民族大学 外国语学院,北京 100081;墨尔本大学 文学院,墨尔本 3010)

1.0 引言

近30年来,随着翻译研究的不断深入,翻译史研究逐渐成为热点(贾洪伟,2019)。我国的科学翻译活动声势浩大,成果卓著,然而令人遗憾的是,相关研究始终未能得到学界足够的重视——民国以降的大规模科技翻译运动尤甚(方梦之、傅敬民,2018),社会学翻译便是其中的一颗遗珠。清末至民国时期,有识之士纷纷通过翻译将社会学思想引入中国,以期重建社会秩序,实现民族复兴。某种意义上,社会学正是借助翻译才得以在中国传统学术体系的土壤里生根发芽,并紧跟中国现代化的进程获得了新的灵魂。因此,本文拟梳理针对1895至1949年间社会学著作汉译活动的相关研究,剖析其现存的不足之处,同时展望未来的研究方向,以期鼓励更多学者参与并深化社会学翻译史的研究。

2.0 研究范围界定

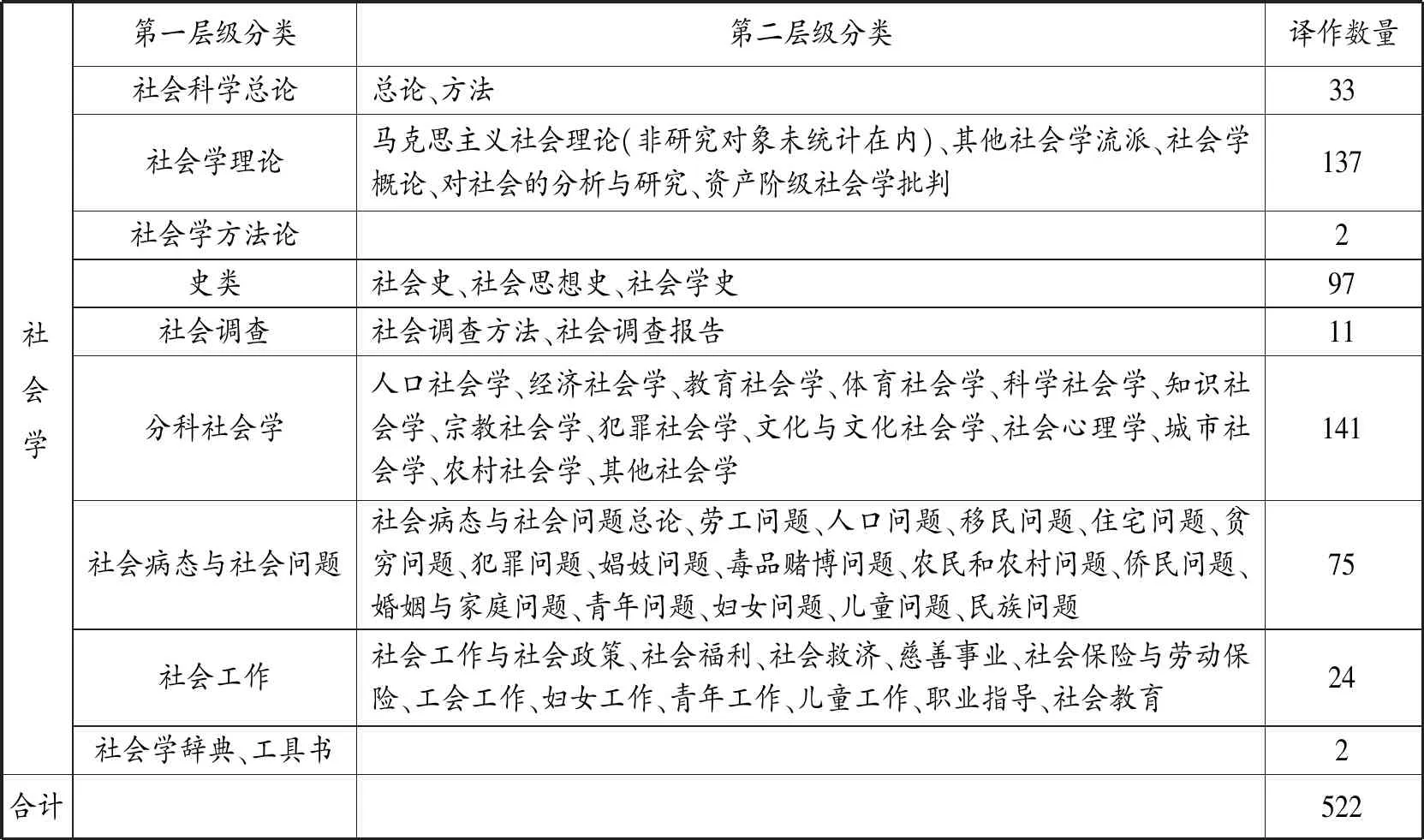

本文研究数据主要来源于中国社会科学院社会学研究所与南开大学社会学系合编的《社会学参考书目》(1984)。由于社会学本身的学科界定仍存争议,该书目编者“参考了国内外各种图书分类法”(1984:1),以帮助读者梳理社会学的科学体系。本文研究遵循该宗旨,汇集了《社会学参考书目》中标注的1949年之前涌现的所有社会学译作,纠正其中的一些错误、增补一些遗漏,并对照孙本文所著《当代中国社会学》(1948)正文及附录书目,共整理出1895至1949年间诞生的社会学译作522部,其框架如下表所示:

表1:社会学汉译著作分类统计表(根据《社会学参考书目》社会学结构体系改编)

此外需申明的是,多位社会学家(费孝通,1947;韩明谟,1996;郑杭生、李迎生,2000等)均阐述过他们对社会学流派、传统、发展路线等问题的看法,就马克思社会主义也是中国社会学的重要组成部分达成共识。由于已有诸多马克思主义哲学、传播学、外国语言文学等领域的学者对马克思主义社会学著作的翻译背景、传播和影响等做过系统、深入的研究(邱少明,2011;高淑玲,2012;袁西玲,2014等),本文不将这部分内容纳入考察范围。

3.0 社会学著作的汉译

学界对中国社会学的起源仍有争论,目前主要存在四种观点。第一种认为西方社会学的输入始于上海文明编译局1903年出版严复翻译的《群学肄言》①(易家钺,1921;李剑华,1930等),原作为赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)的《社会学研究》(TheStudyofSociology)。第二种认为中国社会学发轫于1898年严复发表于《国闻报》旬刊《国闻汇编》上的《劝学篇》,因该文译自斯宾塞《社会学研究》的第一章,此观点主要代表人是孙本文(1948)。后来一些学者重新进行了考证,提出康有为1891年在万木草堂讲授“群学”可视作广义“群学”的开端(陈旭麓,1984等)。还有一些学者提出判断社会学正式传入的三个标准,即中国人传入、“系统学说”的传入和公开的“社会性”的传入,并据此认为严复1895年3月在天津《直报》发表的《原强》一文中最早译介斯宾塞的“群学”可视作中国社会学的起点(丁乙,1988)。虽然“中国社会学史不等于西方社会学在中国的传播和发展史”(韩明谟,1994:20),但上述学者的观点已充分说明中国社会学的起源及发展与社会学著作的汉译有着密切的联系。

社会学传入中国的一百多年中,关于社会学著作汉译史的分期并未诞生可供借鉴的成果。因本文研究重点关注西方社会学著作在中国的翻译活动,故以严复首次在《原强》中译介斯宾塞学说为社会学著作汉译史的起点。另由于篇幅有限,本文仅探讨此起点至民国时期的汉译著作,以及针对这一时期译著、译者、译史的研究。

首先,笔者整理了上述522部汉译著作的出版年份,得到以下数据:

图1 1895-1949年间社会学汉译著作出版数量统计图②

在观察上述数据的基础上结合当时的社会历史背景,并参考社会学史的发展分期(韩明谟,1987;杨雅彬,1987),笔者认为新中国成立前的社会学汉译活动可分为三个阶段:发轫成长期(1895至1919年)、发展繁荣期(1920至1937年)和调整过渡期(1938至1949年)。对这三个阶段译作的进一步统计结果如下表所示:

表2 不同时期、译自不同国别的社会学汉译著作出版数量统计表③

结合上述统计,我们尝试总结三个阶段内译介活动各自的特征。

第一阶段——发轫成长期(1895至1919年):中国社会学冉冉起步,通过译介西方社会学著作逐渐实现自身发展。自1895年严复在《原强》中首度将斯宾塞的“sociology”思想译为“群学”起,最早出版的几部译著都在当时社会产生过比较大的反响。“晚清民初所译介的社会学(这里主要指严复译《群学肄言》和章炳麟译《社会学》,笔者注)成为展示政治思想、学术理论与传统思想渊源的重要一环……是在马克思主义盛行之前,中国思想界最强势的社会理论”(黄克武,2013:46)。总体而言,这一阶段译著不多,数量上以原作国别是日本的为最,是译介英、美作品的数倍;译介活动强调“社会进化”,以求唤醒麻木不仁的国人团结一致反抗外辱,对当时中国社会的改革与重建起到了推进作用。

第二阶段——发展繁荣期(1920至1937年):五四运动之后,“新成立的学术和文艺会社,新出版的杂志与书籍,和新开办的书店,就如雨后春笋般地产生起来”(杨寿清,1946:34),社会学著作的翻译出版也日益繁荣,并在20世纪20年代末至30年代初达到顶峰。这一阶段的译者多是曾赴日或赴英美的留学生;从日本译介而来的社会学著作数量仍然最多,很多来自德国、法国等的著述也通过日文或英文译本转译而来。期间,中国社会学进入多元化发展时期,实证主义、文化社会学和马克思主义社会学几乎同时登上中国的历史舞台;社会学著作的翻译也经历了从多译介、节译、编译到多全译、复译的过程。

第三阶段——调整过渡期(1938至1949年):1937年后由于战乱,译介自日本的著作数量大幅下降;同时,随着马克思主义社会学说在中国的传播和共产国际的影响,译介自苏联的社会学作品数量显著上升。此外,这一时期出现了社会学边缘化的现象,除了战争,另一重要的原因是“社会科学领域的划分”(费孝通,2015:92)愈细,社会科学研究的学科化程度愈高,原本被认为属于社会学的某些经济学、政治学、法律学等领域的内容逐渐发展成熟自立门户,致使社会学的学术地位及影响大不如前,汉译活动也随之减少。

4.0 社会学著作汉译史研究述评

迄今为止,针对社会学著作汉译史的研究论文或著作数量十分有限。而因此类研究属社会学、翻译学和历史学的交叉领域,故可以从不同学科的角度分别梳理相关研究成果。从时间来看,社会学著作在国内的译介研究大致可以分为两个阶段:

4.1 1949年以前主要的三类研究成果

第一类是发表在各种刊物上的文章。吴汝纶、梁启超、胡适、蔡元培、瞿秋白、鲁迅等人都批评过严复的翻译。贺麟(1925)列出严译书目中英对照表,论及严复翻译的目的,并以双语对照的形式研读译文,深入分析译者提出的“信达雅”三原则,堪称早期社会学著作汉译研究的典范。孙本文(1930)提出统一译名的主张,并将334个重要社会学名词的译法“均取意译”一一列出,其中绝大多数译法沿用至今,可谓我国术语翻译的早期实践之一。董家遵(1937)评论了章、严二人的文笔,称章氏文笔虽“取法于魏晋”,但不曾“以辞害意”,译外来语时除直接音译以外往往会辅以意译或附上英文原词;严复文笔“古雅清丽”,“把舶来品穿上一层古香古色的外衣”,是一种“因势利导”的策略,因而受到当时读者的欢迎。他评价说,“这不是落伍,而是最有力的贡献”,并赞扬严复的译文“不但可以当作社会学读,而可以当作文学读”。

第二类是书目整理。清末《增版东西学书录》(徐维则编,1902)、《译书经眼录》(顾燮光编,1904年成书,1934年出版)、《新学书目提要》(沈兆袆编,1904)等书目④内均列有社会学译书,但因年代较早,涵盖的作品有限。后有如孙本文的《社会学用书举要》(1928)⑤和萧瑜的《社会学书目类编》(1934)⑥,为初学者介绍了国外社会学必读书目,并备注有其中部分作品的汉译本,但遗憾的是二者均并未对翻译质量、翻译策略等作出评价。

第三类主要是社会学专著,如易家钺(1921)和李剑华(1930)在论述中国社会学的发展时都肯定了社会学著作汉译对国内社会学发展起到的推动作用。另外,据笔者统计,孙本文(1948)在《当代中国社会学》正文及其附录《中国社会学重要文献分类简表》中共提及90部社会学汉译作品(其中大部分录有原作者、原作名、译作出版公司及出版时间等信息),并对几部重要译作的语言、影响等进行了简要评价,为汉译研究提供了很多线索。

自新中国成立至改革开放,历史和政治方面的原因令社会学科发展陷入停滞,社学会著作的汉译研究几近空白。直至1979年全国哲学社会科学规划会议召开了“社会学座谈会”,中国社会学得以重建,汉译活动和相关研究才重新活跃起来。

4.2 1979年以后主要的四类研究

4.2.1 全景概貌类

中国社会学自诞生之初便与翻译有着千丝万缕的联系,因此社会学本身的学科史研究无不涉及对国民、对学科建设产生重要影响的汉译学术著作(杨雅彬,1987;郑杭生、李迎生,2000)。科学翻译史研究中也有关于社会学或者社会科学翻译的概括性描述(黎难秋,1993,2006;龙吉星,2017)。此外,从社会学本土化的角度分析翻译史实的有郑杭生和王万俊(2000),根据他们的统计,“1949年以前翻译出版的各类社会学著作约417部,这些译著中属1919年以前出版的为17部,仅占总译著的4.07%;而1920-1929年出版的译著猛升至145部,占总译著的34.77%;1930-1939年间出版的译著更是高达212部,占总译著的50.83%”(《社会学参考书目》,1984:115)⑦。

从社会学著作汉译全景出发考察其翻译史的最重要研究有二。一是马祖毅(2006)梳理的中国翻译通史现当代部分《哲学社会科学篇》中的“社会学、文化人类学、民族学著作”一章。此章社会学部分简要陈述了翻译与社会学学科建立的互动、中国社会学课程设置及教科书的翻译,并按照年代、流派梳理了主要翻译史实,简明介绍了1949年前以及社会学重建之后的重要译著、原作者、译者和翻译影响等。这是社会学著作汉译史研究的最初尝试,遗憾的是过于简略,偶有史实错误,缺乏相应的文本分析,更没有深入探讨翻译与社会之间的关系。二是台湾社会学者王志弘(2001)通过社会学视角,对台湾1949年至2000年间社会学翻译史进行的研究。他指出翻译不仅是个人文字功力与译笔评赏的问题,“翻译就是文化政治的场域”(王志弘,2001:12)。此成果对于社会学著作汉译史的研究具有极大的启发意义,然其作为翻译史研究,以史实陈述与社会学学理宏观分析为主,缺少作为佐证的文本对照分析。

还有学者分析了外国社会学对中国社会学的影响。如阎明(2010)指出,最早译介社会学的多是留日学生,他们的翻译对象多是日本知名学者的著作或日本学者转译的西方社会学作品。一方面,甲午战争后留日学生人数大增,另一方面,中文与日文有一定程度的相似,日本人借用汉字翻译的西洋词语易于中国人理解,如此现代汉语词汇中便出现了日语借词。除日本外,美国社会学对中国社会学的影响同样广泛而深远。陈新华(2009)对近代留美学生的学术背景和能力倾向进行了透彻的研究,着重考察了留美学生主持的学术刊物《社会学刊》,并说明了该刊书评栏目对欧美社会学说和理论的引介作用。阎书钦(2013:109)则谈到20世纪20年代至30年代初,“引介美国现成社会学理论体系成为民国学界普遍风气”,社会心理学、社区社会学、文化社会学等美国社会学派纷纷通过翻译移植到国内学界,为之后中国社会学实现自身发展打下了基础。

4.2.2 人物聚焦类

此类研究将焦点放在译者身上,针对他们展开更为深入、具体的研究。严复是中国历史上最重要、最杰出的翻译家之一,关于他的研究成果不胜枚举。比如沈国威(2017)探讨了严复在不同作品中对“science”一词的不同译法;黄忠廉(2016)对比严译《天演论》和全译语料库,从思想史和理论史两个角度重新认识严复的变译实践,考量了《天演论》的变通策略;黄克武(2013)从思想史的角度出发,对比严复和章炳麟在社会学译介过程中的不同选择和诠释,分析二人如何促成“社会”与“社会学”概念的旅行,并对中国现代的知识、政治世界作出贡献。

除严复外,还有学者把目光投向了从前研究不充分的译者身上。袁斌业(2011)详尽阐述了马君武的科学、诗歌、戏剧翻译实践成就和翻译策略。此作虽然没有详细分析马译《社会学原理》,但是探究其科学翻译策略的章节带给社会学著作汉译一定的启发。郭本禹、魏宏波(2012)详细记叙了1926年高觉敷先生受聘于上海商务印书馆编译所、并在此后二十年间致力于西方心理学流派研究和翻译的经历,其中便有提及他翻译的社会心理学著作。马士奎、邓梦寒(2014)梳理了费孝通在社会科学翻译领域的成就,并从他的翻译实践中提炼出译者注重原本权威性、侧重翻译熟悉的作者和作品、翻译与研究相辅相成、重视运用副文本、不回避问题的翻译态度、特点和原则,对许多社会学译者研究均有启示作用。黄有东(2016)主要着眼于社会学家黄文山的文化思想研究,在论述黄文山世界视野时列举了他在社会学翻译领域的成就,并指出这些译作对其最初建立文化学有重要的启发作用。

4.2.3 作品分析类

围绕社会学译著展开的研究如王宪明(2018)将眼光投向鲜有独立研究的《群学肄言》,指出从前的研究在思路与方法上存在的四大问题,包括以后世观念误解严复翻译活动和思想,仅关注文本不关注社会语境,习惯把翻译文本当作外来思想的等值传译,以及对同一译作在不同文化社会系统中的翻译、传播、接受等情况缺乏横向比较。邹振环(1996)论述了一百部影响中国近代社会的译作,其中社会学汉译名著有章炳麟译《社会学》、严复译《群学肄言》和赵必振译《近世社会主义》。他对这三部译著进行了历时和共时研究,进一步证明了社会学译作对中国社会学发展乃至现代化进程起到的重要作用。

4.2.4 书目汇编类

1958年台湾中央图书馆编纂的《近百年来中译西学书目录》收录了二百余部社会学译书信息,包括译本名、译者名、出版社、原作者和原书名。然而目录例言中提到该书目以收录“欧西著述为主”,可知其未能包含许多译自日文的图书。社会学学科重建后,社会学研究更为系统,也由此诞生了专门的社会学参考书目,即前文说到的《社会学参考书目》。该书目汇总了截止到1982年底的、具有一定参考价值的社会学专著,负责搜集、整理、编辑和审定的学者来自中国社会科学院和南开大学社会学系,比较具有权威性。然而本文考证后发现其中仍有不少错漏,比如译者名、原作者名、出版年份等。1995年,由北京图书馆(现国家图书馆)主持编纂、由书目文献出版社出版的《民国时期总书目·社会科学分册》收录有社会学类书籍。遗憾的是该书目分类不甚合理,与社会学专业学者的认知尚有差距,且无益于清末民国前社会学汉译史的考察。此外,很多西方社会学著作由日语转译而来,因此从1980年谭汝谦主编、实藤惠秀监修的《中国译日本书综合目录》社会科学译书部分中也可筛选出社会学类译著。上述几部书目互为补充。

5.0 存在的问题

通过对于社会学著作汉译研究历史和现状的梳理,我们不难从中发现一些问题,总体可以归纳为以下几点:

(1)研究尚不够系统、深入,研究对象有很大局限性。尽管清朝末年至新中国成立前社会学译作数量众多,影响深远,但目前尚无讨论社会学著作汉译的专著。研究对象多集中在最初译介社会学的几部译作和几位译者,重复性强,观点上鲜有突破。实际上,很多著名社会学家也是译著众多的翻译家,但往往被研究者忽略。正如李亚舒所言,“他们在科学上的贡献太大,淹没了他们在科学翻译上的成就”(康志峰,2012:4)。

(2)脱离社会文化语境。翻译史研究不只是对译者的罗列、对译作的挖掘,更要将翻译置于一定的社会历史背景中进行考察。清末及民国的有识之士选择将哪些社会学流派译介到国内?为何采取编译、节译、转译等不同方式?很多著作不止有一个译本,不同译本间有何不同,原因为何?这些问题都与当时的社会环境息息相关。目前已有研究关照到某部译作及当时的历史背景,但从整体上把握社会学汉译史与社会文化语境互动的为数甚少。

(3)研究方法比较单一,研究学者寥寥无几。目前社会学著作汉译研究以采用文献法为主,对翻译历史和现状进行全面统计、分类和分析的不足。另一方面,外语学界、历史学界和社会学界尚未发挥各自的学科优势开展充分合作。史学家往往更关注宏观的社会、历史、政治因素,较少进行文本对比;从事社会学等社会科学文本翻译研究的学者大多缺乏相关学科背景,难以从具体译者和受众的角度透彻地评价译文的质量等问题。

6.0 前景展望

目前,社会学著作汉译相关研究不甚充分,有着广阔的前景,尤其是在以下几方面:

(1)运用语料库等数字人文方法开展并深化实证研究。建立社会学著作汉译语料库不仅能够使翻译研究学者将定性研究和定量研究更好地结合起来,更能直观地反映百余年间社会学学科的历时嬗变、术语及概念的本土化以及翻译思想的变迁过程。

(2)通过“他者”视角看问题。当下社会学史和翻译史研究视角的“自我化”现象比较突出。我国早期的很多译者同时也是社会学家,他们往往有留学经历,在国外学术界具有一定的知名度,他们留下的外文学术成果也成为了外国学者的研究对象。是以我们可以深入挖掘国外文献,通过“他者”视角,从不同侧重点出发,全面看待中国译史。

(3)完善史料的整理和书目的修订。建国前后的众多书目汇编确是社会学著作汉译史研究的重要史料来源,但因大多成于上世纪,信息不免有遗漏、错误和重复,学科分类也存在不合理之处。“文献学是历史研究的基础,也应是一切学术研究的基础”(邹振环,2011:19),要推动社会学汉译研究的进一步发展,完善社会学著作文献学建设势在必行。

7.0 结语

翻译在社会学学科构建和本土化的进程中扮演了重要角色。本文勾画了1895年至1949年间社会学著作汉译的全景,对建国前社会学汉译活动的历史阶段进行了大致的划分,并对近百年来的相关研究进行了分类梳理。总的来说,社会学著作汉译研究已经取得了一定成果,但是仍然面临研究不够系统深入、脱离社会文化语境、研究方法单一等问题。因此,我们更应“以历史语境为依托、以译者为中心、以学科本土化发展为背景、以文本为参照”(方梦之、傅敬民,2018:72),不断拓宽、深化、完善科学翻译史研究。

“从一定的意义上来看,中国近百年来的学术常常是由翻译家及翻译作品牵着鼻子在走”(辜正坤,1998:45)。实际上,不仅是社会学,中国现代学科体系的建立都与翻译有着密不可分的联系。进一步挖掘科学翻译史,深入展开各学科翻译史研究,呈现特定历史语境下译者的翻译活动,对翻译学、各学科发展史乃至对中国学术史、思想史研究都具有重要意义,也更能彰显翻译在我国社会历史发展进程中的作用。为了进一步推动这些领域研究的发展,更加细化、专门、系统的学科翻译研究正待有识之士共同开拓。

注释:

① 英文“sociology”,严复译为“群学”,现在译为“社会学”。

② 本研究所统计的书目出版时间绝大多数是该译作初版的时间;有个别译著目前尚未找到其初版数据,因此只能引用再版的年份。同一本书的不同版本仅统计其初版数据。

③ 虽然本文的汉译史研究起始时间为《原强》一文发表的1895年,但是1902年出版的章炳麟的《社会学》是第一部社会学专著,因此此表的统计以1902年为起点。

④ 以上书目均见于熊月之《晚清新学书目提要》(2014)。

⑤ 笔者在郑杭生等著《中国社会学史新编》中得知此书,但一直未找到馆藏。同为孙本文所作的《社会学书目提要》(一、二)疑似与此书内容相同,因此本文据后作撰写。

⑥ 编译自法国Célestin Bouglé和M.Déat合著的《社会学学生指南》(LeGuidedel’étudiantenSociologie)。

⑦ 该数据来源亦为《社会学参考书目》。两位学者的统计方法与笔者不完全相同,因此统计结果亦不同。