外交话语分析框架构建

——以涉领土争议话语研究为例

尤泽顺

(福建师范大学 外国语学院,福建 福州 350007)

1.0 引言

对外交语言的研究在中国和欧洲分别源于早期的政治游说活动和政治修辞学。不过,真正意义上的外交话语分析直到20世纪70-80年代才出现,并得到不同领域学者的关注。目前,从话语分析角度解释/解决外交现象(问题)的研究路径总体来说远未形成。本文以涉领土争议话语研究为例,展示在具体研究中如何构建一个立体的、系统的分析框架,从多个层面将话语分析和外交研究结合起来,更好实现话语分析主要为解决外交问题服务的目标。

2.0 外交话语研究——“外交”与“话语”的合与分

与早期政治游说和政治修辞学不同,现代的外交研究与话语研究分属不同领域。20世纪70-80年代哲学社会科学领域整体的语言学转向使外交和话语研究出现交叉与融汇,并将“外交话语”作为共同研究对象。但是,外交话语分析仍然存在两种不同倾向:将外交话语作为研究外交关系/政策的手段和将外交话语作为话语的一种特殊体裁进行研究。

前者是国际关系领域语言研究的基本路径。早期研究主要借助语言学中的某些思想或核心概念创新国际关系理论,对国际关系部分理论问题进行重新解释,形成了规则建构主义理论、语言建构主义理论、后建构主义理论和后结构主义理论等几个流派(孙吉胜,2009:8)。其共同观点包括:语言是社会现实的反映,同时也建构和重构社会现实;理解语言是理解社会行为(包括国家行为)的第一步(Kratochvíl et al.,2006:498);国际政治首先是一种由语言建构的身份政治(秦亚青,2000:27)。此类讨论主要停留在元理论层面上,没有具体分析实践层面的语言使用(Kratochvíl et al.,2006:498);它们更多基于个人理解和推断,缺乏足够的经验研究作为辅证;具体语言分析为数不多,较为零碎,不具系统性和有效性(孙吉胜,2009:10)。近年来,学者们开始重视话语分析,强调通过对某个具体国际关系(外交)问题的话语进行微观分析来重新解释原有国际关系理论解释不了的困惑,如分析小布什总统的国会演讲来揭示他如何建构伊拉克危机和对美国的威胁,为美国发动伊拉克战争做舆论上的准备(孙吉胜,2009)。他们还尝试将语言学中的一些理论引入现有国际关系理论讨论,借助于具体话语语料分析,揭示话语/非话语实践对不同国家认知与构建相互间关系涉及的主要议题的促进作用,如翻译归化策略/异化策略如何促进主权规范的本地化/社会化等(江治刚,2018)。他们还探索将话语分析用于研究国际关系中的相关议程,如对外政策与话语的互构及相互影响等(汉森,2016)。此类研究对国际关系领域话语研究的相关理论、内容和方法进行了拓展,展示了微观话语分析如何用于考察国际关系(外交)问题,但是未能充分地解释“语言与国际(外交)关系之间的联结”、“话语与社会现实的互构”及如何构建出反映这些内在联系的分析框架等。

后者是语言学领域(尤其是话语分析领域)的研究路径。多数研究将对象集中于外交文献、领导人演讲及外交部发言人新闻发布,探讨外交语言特点(Scotto di Carlo,2015;金桂华,2016)、文体与修辞(Wageche &Chi,2016,2017;王磊,2010)、外交语言翻译(Zhang,2011,2014;Ru,2016;杨明星,2008)、语用策略研究(Cheng,2002;许静,2017)等,对外交话语的语言本体特征、语言应用规律、话语的跨文化转换及传播(胡开宝,2018,2019;秦洪武,2019)进行了较为详尽的描述。不过,大部分学者在国际政治和国际关系(尤其是外交方面的)理论知识储备方面略显不足,在具体研究中倾向于重点考察外交话语本体(如词汇、句法、修辞、语用策略)特点及其使用规律,对话语背后的国家意识形态、国家间权力争斗关系等缺乏关注;外交话语独有的政治特性、外交特性以及话语中隐含的外交理念、政策导向及话语与社会之间的互构关系等常被忽略,外交问题的话语研究路径在实践中往往被外交话语语言特点、使用规律及传播模式分析所取代。

近年来,外交问题的话语研究路径逐渐得到实践并发展,学者们分析了英国首相卡梅伦在欧洲议会演讲里如何构建英国身份(Wodak,2016),对比了中美两国领导人在互访新闻发布会上如何构建符合各自国家利益的理念(Bhatia,2006),讨论了外交话语的条件、规则、形式、程序、界限和价值(武瑷华,2013)、话语与对外政策构建(尤泽顺、陈建平,2009)、外交话语与国家形象修辞构建(尤泽顺,2016)及“中国方式”热点外交(汪学磊,2017)等。多数研究以批评话语分析为视角,强调话语与社会的互构关系,注重对语料进行微观层面话语分析,结合历史文化语境及具体话语事件,揭示话语如何反映外交现实、构建外交政策、促进政策实施并最终改变外交现实等。研究表明,话语分析与外交研究完全能够更好结合起来。不过,在论证和解释批评话语分析如何服务于外交话语分析等问题上,已有研究显得比较零碎,需要进一步补充。

3.0 外交话语分析的视角——话语分析为外交研究服务

外交研究与话语分析“无缝对接”的关键是要明确“话语分析为解决具体外交问题或实现外交目的服务”的研究路径,在理论层面和具体分析操作层面进一步融合:一方面要为宏观层面的理论问题解决和微观层面的实际话语分析之间的联系寻找依据;另一方面要解释如何针对具体问题寻找合适的分析策略或手段。换句话说,外交话语分析必须明确其研究目的不是为了对语言本体特征或使用规律进行描述,而是为了探讨某个需要解决的外交理论或实践问题,其最终目标是根据分析结果尽量为上述问题提供某种答案或为寻找相应对策提供理据。实际上,这一路径应建立在批评话语分析提倡的“话语分析是为了解决社会问题”的思路以及两者在诸多重要观点上存在的共性:

(1)“权力由话语构建”是两者的共同看法。国际关系话语研究认为“追求权力是国际关系竞争的中心”,权力不是给定的,而是由话语构建的,在现实的国家间关系里,话语可以帮助国家获取更多权力。批评话语分析认为,社会现实中的权力争斗一定会在话语中留下痕迹,话语构建最终将转化为现实中的权力结构关系,话语分析的目的是解构隐含其中的权力关系,最终促进社会变革(Wodak &Meyer,2009)。它们的区别是:前者重点在于如何建构权力,后者在于如何解构权力。

(2)“话语与社会互构”是两者共有核心观点。国际关系话语研究认为,话语往往基于现实中的外交关系,构建出符合国家利益的“国家身份”或外交政策等,构建的身份通过政策实施又可以反过来在现实中造成期望出现的“国家身份”或国家间关系。批评话语分析认为,话语生产反映并受限于一定的社会现实,话语生产反过来参与建构社会现实(Fairclough &Wodak,1997)。

(3)话语和国家间关系都具有历史延续性。国际关系话语研究没有明确指出国家间关系变化与历史发展的联结关系,但是,世界范围内的国际关系历史演化毫无例外地证明,国家间关系变化同样是两(多)个国家间关系的历史延续在新的国际形势下做出的调整。批评话语分析明确指出,任何话语都不是全新的,而是历史话语面对新的社会现实、结合具体话语实践重新语境化形成的,话语是历史的植入,话语也将最终植入历史(Meyer,2001:22)。

(4)话语与社会的互动只有通过人的认知才能实现。国际关系话语研究主张国际关系研究议程应从人的社会性出发,“使人性回归国家政治,使人的能动性、社会性和实践性体现出来”(秦亚青,2000:31)。国家间关系的构建归根到底是由个人行为完成的,不管如何理性,不同国家领导人间良好的人际关系在某种程度上还是有助于建立和/或维持良好国家间关系,反之则很可能导致国家间关系的破裂,这一切是通过“反射评价”机制来完成的(温特,2000:428)。所谓的“反射评价”机制其实就是人的认知机制之一,即人对国家间关系的描述、认识和改变是以认知为中介实现的,这一认知终将导致国际关系现实的形成。批评话语分析认为,话语与社会互动是以人的认知为中介的(van Dijk,1993:110),人是社会实践中最重要的因素,没有人就无所谓社会实践:话语是人生产和再生产的;话语秩序就是历史话语的一部分,也是人的社会认知的组成部分;话语对社会现实的描述是基于人对社会现实的认知实现的;人通过认知对话语实现解读并形成对世界的新看法;人通过认知确定改造世界现实的方法并将之付诸实践,从而有可能最终改变社会现实。

总之,外交话语分析必须以语言、社会现实及互动等为核心要素,借鉴相关语言理论或分析方法对语言/非语言因素进行系统分析,寻找语言使用特点或规律,结合具体外交关系现实语境、外交政策相关属性/因素、外交历史文化语境等进行深入挖掘和解释,揭示国家间关系的变化发展,解决其面临的问题。

4.0 涉领土争议话语——话语构成与话语传播交流

为了更好说明在具体研究中如何实现二者结合,此部分将以涉领土争议话语特点及其多维分析框架的构建为例进行讨论。

毫无疑问,构建“涉领土争议话语”模式多维分析框架首先必须对其话语模式特点进行考察。本研究讨论的“涉领土争议话语”是指邻国间因对各自(或相互的)领土界限认知不同发生纠纷,或因一方在未经另一方允许的情况下有限进入对方领土导致冲突时所生产的相关话语。它是外交话语的组成部分。“涉领土争议话语模式”是指国家领导人、外交部国防部等相关政府部门外交人员、官方/主流媒体及代表国家的其他人员在正式场合就领土相关问题发表声明时使用的话语模式,体现了政府的政策导向、意志决心、态度立场与话语策略。由于领土争议问题往往是历史遗留下来的,涉领土争议话语模式往往由一国的文化历史话语、外交思想、国际关系规范与话语、话语事件等因素构成,并最终体现于具体话语实践中。话语分析可以使模式得到呈现。

作为话语的一种特殊体裁,涉领土争议话语既有一般话语的特征,又有自己的“政治”和“外交”特性。构建“涉领土争议话语模式多维分析框架”的第一步是对此类话语的一般化特征和外交特性在具体语境中的结合进行梳理,为整个框架构建做准备。从费尔克拉夫(Fairclough,1992:72-73)对语篇、话语与社会三个层面互动关系的讨论来看,话语构成及其符号化表征和话语在对话各方中的传播交流是话语事件(discourse event)之所以成为“事件”的最重要要素:话语构成及符号化表征使意识形态、权力、社会结构等实现物质化,成为可感知的符号,并通过符号的被感知实现社会功能;话语的传播交流使可感知符号在不同对话人之间实现传递并被感知。这意味着,对涉领土争议话语的考察可以从讨论其话语构成和传播交流两个维度开始。

4.1 话语构成及话语的符号化表征

目前广为接受的看法是,“话语”并不仅仅是主流应用语言学词典所说的“语言运用范例的总称”或“较大的语言单位,如段落、会话和采访等”(Richards,et al.,2000:138-139),也不仅仅是福柯定义的“构成各种知识领域的规约以及构建知识过程中的权力因素”(Foucault,1980),而是一种“社会实践、话语实践(话语生产、流通和消费)及篇章”三者的复合统一体,费尔克拉夫将之称为“话语的三个层次构想”(Three-dimensional conception of discourse)(Fairclough,1995:74)。在篇章层面,话语指的是语言/非语言因素在交际中的使用,即“语言(书面的、口头的及它们与其它符号的结合,如唱歌时与音乐的结合)、非语言交际(面部表情、身体动作、手势等)和视觉图像(如超文本、图片和视频等)”(叶起昌,2006:7);在话语实践层面,它指的是语言及非语言因素与“有限语境(当下语境、说话者的意图、背景知识,或者会话规则)”的互动(Pennycook,2002);在社会实践层面,话语指的是语言及非语言因素与更广范围内的社会、政治和历史语境之间的关系。

这种三位一体的概念清楚表明了话语与社会间存在互构关系,“话语事件受到情景、机构和社会结构的塑造,同时又反过来对它们进行塑造……话语构建了情景、知识客体、人和群体的社会身份、人们之间及群体之间的关系;它具有构建作用,一方面是指它帮助维护和再生产了社会现状(social status quo),另一方面是指它参与对社会现实的改造”(Fairclough &Wodak,1997:259)。对某一具体话语的分析就是要揭示其中的互动关系及社会权力结构,要达此目的就需要对三个层次中的每一个层次进行分析。篇章层面上的语言与非语言因素是话语的物质化形式,也是话语研究中用于直接分析的部分;它们与处于其它层面的有限语境及更广范围的社会语境之间的联系则是话语的概念化形式,不能直接进行分析,必须在篇章分析的基础上结合社会因素考察才能进行。因此,费尔克拉夫主张的分析步骤是篇章分析→话语实践分析→社会实践分析,与之相对应的分析方法是描述(description)、解读(interpretation)、解释(explanation),以此实现由点到面、由浅入深、微观宏观相结合的话语分析过程。其研究显示,任何具体话语实际上都不是全新的话语,而是话语秩序与话语事件进行竞争与结合形成的,通过考察表征话语秩序和话语事件的符合化形式可以揭示其中蕴含的权力结构与争夺,并在此基础上进行解读和解释。分析描述是第一步,也是最重要的一步。但是,话语秩序/事件与其符号化形式之间的表征关系不是固定不变的,任何具体分析都必须首先将两者之间的联结关系建立起来,才能保证分析的系统性和有效性。

就“涉领土争议话语”而言,其话语秩序和话语事件所包含的内容非常丰富,其符号化表征存在不同形式,需要较为详细的讨论。大体上说,其话语秩序可以归为两个方面:一是各国历史上遗留下来的历史文化话语;一是世界上普遍使用的国际关系话语体系及各国主张的外交思想话语。其话语事件至少包括几个方面:一是国家在外交事件中的立场表达;二是国家在外交事件中的态度;三是国家在具体事件中行为的合法性。

在符号表征层面,历史文化话语进入具体(当下)话语的一种最常见途径就是互文,即克里斯蒂娃(Kristeva)说的,互文性意味着“历史(社会)植入文本以及文本植入历史”(1986:39),因此,对“涉领土争议话语”的历史文化话语考察可以集中在文化思想(如“和谐观念”)如何以格言、警句、谚语、俗语等方式呈现,并借助互文方式进入当下话语,表明政府在相关问题上的文化价值取向。国际关系话语及外交思想话语在当下话语中最常见的表征形式之一是其中所使用的大量意识形态关键词汇。对《中国政府工作报告》对外政策部分的词汇分析表明(尤泽顺、陈建平,2009),该文本中的高频词及与中国对外政策基本原则相关的词汇充当了“话语秩序”,它们在1986年《中国政府工作报告》对外政策部分得到充分的阐述(颜声毅,2004:41),并在话语实践中逐渐体制化,成为相对固定的形式。话语秩序设定了每年《报告》建构的对外政策话语必须遵循的界限,成为每年《中国政府工作报告》词汇选择必不可少的部分。这就是说,对“涉领土争议话语”中的国际关系话语及外交思想话语的考察可以集中分析当下话语如何通过此类词汇(如“和平共处”、“独立自主”)的选择使用表明政府在处理涉领土等相关问题上的总体外交选择倾向。外交事件的立场表达一般包括申明立场、否决指控及保持中立等,但是“涉领土争议话语”因其特殊性一般只有申明与否决,且不管是申明或否决都是为了表明己方立场的正确性和对方立场的错误性,考察政府在外交事件中的立场可以借助评价介入系统中的“申明/否决”概念对各种立场表达(如“XXX自古以来就是XX的领土”“XXX颠倒黑白”)的使用进行分析。外交事件的态度表明了政府处理该事件的决心,即政府可能根据形势发展(缓和或者恶化)而采取不同程度介入行动的决心。它们在话语中以外交程式性语言形式(如“强烈谴责”“保留进一步行动的权利”“express great concern over”)出现,表面上看起来非常老套,实则清楚体现了政府的态度。对“涉领土争议话语”中外交事件的态度考察可以集中于分析政府在具体事件中如何使用上述程式性语言。此外,在具体外交事件中,政府还必须论证其外交行为的合法性/合理性和对方行为的非法性,这一方面可以为己方的外交行动提供依据,另一方面可以争取其他国家的支持。在话语层面,卡普(Cap,2006)发现,言据性标记词是外交话语中用于证明行为合理性经常使用的语言手段,因此,考察“涉领土争议话语”中对外交行为合法性的论证可聚焦于分析其中言据性标记词的使用。

换句话说,“涉领土争议话语”的话语秩序(历史文化话语与国际关系话语/外交思想)及话语事件(立场、态度、行为合法性)通过其符号化表征(互文性手段、意识形态关键词、申明/否决、外交程式性语言、言据性标记词等)出现在具体话语当中。符号化表征方式就是通常所说的话语策略,它们与具体话语中的其它一般性语言使用构成了具体话语内容,当具体话语内容在不同对话者当中进行流通和交流时就形成了话语过程,并最终实现了话语功能:历史文化话语体现了政府的文化价值取向;外交思想话语体现了整体外交倾向;申明/否决体现了政府在具体事件中的立场;外交程式性话语体现了政府的态度;言据性标记词论证了政府行为的合法性。上述系列关系可以概括为话语秩序/事件→话语策略→话语内容(过程)→话语功能,话语分析的对象其实是以显性形式出现的话语策略和话语内容(过程)等,但它最终要揭示的是那些以隐性形式出现的话语秩序/事件话语及其希冀实现的话语功能。

4.2 话语传播与交流

如果说话语的构成及符号化表征使话语具有意义并成为可视性内容,话语的传播和交流则是话语真正得以被感知并实现话语功能的唯一渠道,因为没有传播和交流,那些符号化表征构成的内容只能是无意义的符号序列,其中蕴含的话语功能只能是话语生产者头脑中的臆想。因此,对话语传播和交流的考察是任何话语分析研究都不可能绕开的步骤。

目前,对于传播交流的理解大多以人际交流一般模式为基础,同时考虑了社会和文化语境等因素(Dimbleby &Burton,2001:35)。但是,这是基于一种理想化的、平等的信息传递方式,对其中不同类别信息发出者/接收者及符号表征方式可能对信息传递造成的影响等因素考察不细致,将影响传播交流过程的社会、文化因素等简单归结为语境(context),排除了其中涉及的权力争斗、不平等和操控等因素。对“涉领土争议话语”传播与交流的理解不能简单套用这种模式,而是应该借鉴“话语分析”与“外交话语传播研究”的相关讨论来认识。

话语分析研究的启示是,“涉领土争议话语”传播与其他话语传播一样,都是一个受到社会因素制约、充满权力争斗的信息交换过程。费尔克拉夫认为,话语的传播交流过程是话语由符号化表征真正走向话语实践和社会实践的途径,包括生产(production)、流通(distribution)、消费(consumption)三个环节或阶段(Fairclough,1992:71-72,78-81)。话语的生产和消费部分具有社会认知属性,因为话语的生产和解读是通过人的认知来完成的,而认知在很大程度上又是以那些已内化于人头脑中的社会结构和常规为基础。话语的生产、流通和消费在不同类型话语中会呈现出不同的属性。话语生产在各种具体社会语境中可以通过不同具体方式来完成,比如,新闻报纸的文章要经过记者采集新闻并写成初稿、编辑决定在报纸的哪个版面出版并依此进行编辑、主编对文稿进行审核并最终决定是否刊出等,但是,这项集体工作在最终却像是记者个人完成的。话语的消费在不同社会语境中也会呈现出不同的消费方式,比如对菜单和学术文章的阅读方式就不同,情书和行政文件的阅读者就存在个人和集体消费的差异,官方访谈可能被录用、转写、保存并被重新阅读(其他文本可能一听而过,没有任何记录),话语可能还会产生话语后果或话语之外的后果(战争或价值观改变等)。话语的流通也呈现出复杂性,一个普通的对话可能仅限于对话双(各)方,也可能被传到其他人耳朵里,政治领导人或国际谈判话语会在一系列的组织机构里传播,有些政治话语甚至预设了各种不同的传播对象:在场听众(addressees,现场凝听演讲的人);不在场听众(hearer,不在现场凝听但被预设为听众的那些人);非预设听众(overhearer,不是官方预设的却成为实际信息消费者的那些人)(Fairclough,1992:79-80)。话语的生产、流通和消费还受到社会结构的双重制约(Fairclough,1992:80):一是受到社会成员现有资源的制约,即那些有效内化于成员头脑中的社会结构、规范和常规(包括话语秩序和篇章生产、流通和消费必须遵循的常规),它们由以往社会实践和争斗构建而成;一是受到(它们本身就是其中一部分的)社会实践具体属性的制约,即那些决定哪些成员资源因素可以被使用以及如何被使用(以规范性、创造性、默许的方式,或者以对立的方式)。也就是说,话语传播的双方存在权势和地位的不平等,信息交换过程就是话语权的争夺过程;话语生产者和消费者各自运用操控策略来保证己方话语权的提升;语境不是一个恒定的概念,而是随着不同具体话语及话语发展的不同阶段不断变化。

外交话语传播研究的启示首先是,“涉领土争议话语”传播是一个具有特殊的话语主体和话语客体的信息交换过程。目前较为流行的观点是,外交话语传播由语境、话语主体、话语 (言语和意义)、话语传播、话语客体、背后的权力网络关系等几个因素构成,话语传播是连接话语主体、话语和话语客体的中介(吴瑛,2008:3)。在此,信息发出者和接收者没有被称为生产者和消费者,而是分别被称为话语主体和话语客体(有时也称为话语对象),这是因为,不管是外交话语信息发出者还是接收者,他们都可能是个人,也可能是组织或机构,可是他们在大多数情况下都不是代表个人,而是代表一国的政府,使用话语主体与话语客体概念更能体现这种“个人与政府的融合特性”。其次,外交话语传播研究主张语言和话语在建构社会事实过程中具有重要的本体作用,认为议程设置和框架构建是话语传播最重要的内容和目的,是外交传播研究的分析重点(吴瑛,2011),与批评话语分析强调从微观层面考察话语策略如何被话语生产者用于建构权力与意识形态的分析视角有所不同。再次,外交话语传播研究还提出“积极话语受众”概念,将受众理解和接受话语的过程视为社会意义生产的过程,具体探讨社会语境、背景知识和情感认知等因素对受众理解特定话语以及生成主体性意义的影响(孙吉胜,2018),与批评话语分析强调话语理解是一个被操控与反操控过程也存在不同。

总之,对“涉领土争议话语”传播交流的理解应该在借鉴话语分析视角的基础上,尽量将外交话语传播研究所揭示的那些“外交”特性考虑在内。

5.0 涉领土争议话语分析框架——理论与分析的结合

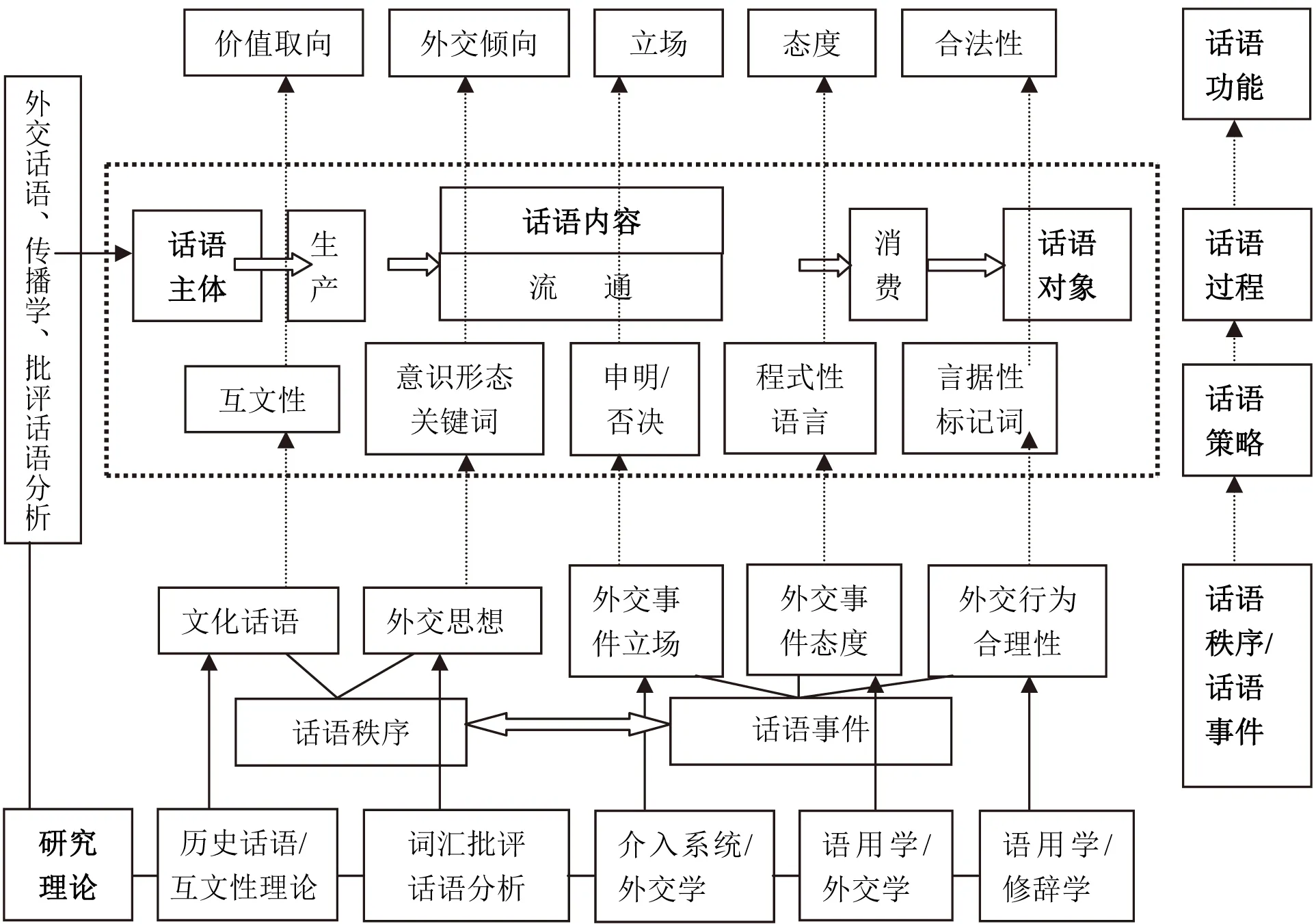

在研究实践中,构建综合分析框架的目的是为了能够在理论指导下,更准确、更全面、更方便地对研究语料进行考察,实现既定的研究目标。任何一个分析框架都应该在全局上做到理论和分析、宏观与微观、横向与纵向的结合,在局部做到内部构成成分之间的系统联结。由于“涉领土争议话语”研究希望将话语分析和外交研究结合起来,更好实现话语分析主要为解决外交问题服务的目标,在综合考虑其话语构成特点及其传播交流特征基础上,其分析框架可以构建如下(如图1)。

图1 涉领土争议话语模式多维分析框架

5.1 理论与分析

理论与分析密切结合是涉领土争议话语分析框架全局性的要求。在具体研究实践中,根据研究目的选择能够理解和解释现有考察目标的理论和方法,并将它们完全融合起来,同时还要注意“理论和经验证据之间的不断相互反证”(Wodak,2006:18)。体现在上述框架中就是,将批评话语分析、外交话语研究和传播研究结合起来用于分析涉领土争议话语的传播交流过程;将历史话语与互文性相结合用于分析文化话语;将词汇批评话语分析用于考察表达外交思想及其意识形态关键词;将评价理论的介入系统与外交学相结合用于分析表达外交事件立场的申明/否决;将外交学与语用研究相结合用于分析表达外交事件态度的程式性语言;将修辞学和语用学观点相结合用于分析论证外交行为合理性的言据性标记词。

5.2 宏观、中观与微观

在话语理论运用方面,宏观理论、中观理论和微观理论紧密结合才能保证具体分析与研究目的相吻合。宏观理论是整个研究的基础和依据,但是单纯运用宏观理论分析往往导致社会结构/语境与具体语言实现手段之间的脱节,必须借助于中观理论或通过对中观理论的论证才能更好弥合其中的鸿沟(Wodak,2006)。在上述框架中,外交研究、传播学与批评话语分析的结合属于宏观理论层面;历史话语与互文性分析、词汇批评话语分析、介入系统分析、语用分析与修辞分析等属于中观理论层面,用于说明它们各自可以揭示宏观理论中的哪些侧面;互文性、意识形态关键词、申明/否决、程式性语言、言据性标记词是微观理论层面,表明中观理论可以通过分析此类微观层面的话语策略来论证。

5.3 横向与纵向

在话语分析方面,横向与纵向分析分别指对话语传播交流过程的分析与对话语构成的分析,两者结合可以较为全面揭示话语事件(discourse event)怎么成为“事件”以及可能产生何种效果/后果。在上述框架中,话语内容是话语构成的最终符号化形式,也是话语传播交流的实质性东西,是横向与纵向相互交叉的地方。横向分析聚焦于考察话语主体(话语生产)、话语内容(话语流通)、话语对象(话语消费)三个构成部分/阶段的联系与互动,纵向分析考察话语秩序/事件内容、话语策略、话语过程与话语功能四个层面的联系与互动,其中话语策略和话语过程是作为分析对象的显性因素,话语秩序/事件和话语功能是分析要揭示的隐性因素;话语秩序/事件是话语生产的起源和约束条件、话语策略是秩序和事件表达的中介、话语过程是信息交换的流程、话语功能是上述因素交互使用所要达到的目的及最终可能产生的结果。

5.4 局部构成成分的联结

在局部,各个构成成分之间的系统性联结能够保证该部分分析的有效性。从话语传播过程分析来看,要注意话语主体与话语生产、话语内容与话语流通、话语对象与话语消费的联系、区别与互动,尽量将相关因素考虑在内,又要指出不同因素对话语过程的不同影响。从话语构成及其符号化来看,要注意话语秩序/事件内容、话语策略、话语过程与话语功能的联系与互动,比如外交行为合理性是涉领土争议话语事件的重要组成部分,它通过言据性标记词表征为符号化话语,在话语传播交流过程中实现了论证行为合法性的话语功能。通过系统性地构建局部各成分间的联系,就可以更有效实现从微观话语分析出发,揭示话语与现实的互动,最终为涉领土争议问题解决提供思路。

依据此框架就可以对具体语料进行分析:(1)“话语过程”重点分析涉领土争议话语生产、流通与消费及话语主体/对象角色换位与争斗;(2)“话语秩序/事件”重点分析涉领土争议话语中话语秩序与话语事件的结合与互动;(3)“话语策略”重点分析涉领土争议话语策略运用的特点、规律及其意识形态目的;(4)“话语功能”重点分析涉领土争议话语意图实现的功能及取得的效果。

6.0 结论与启示

一个融合外交研究与话语分析的外交(涉领土争议)话语多维分析框架应该遵循话语分析为相关外交问题解决提供参考的原则,从理论层面到具体分析操作层面尽量实现外交研究与话语分析的“无缝对接”。在具体框架构建时,要对外交话语的一般化特征和外交特性在具体语境中的结合进行梳理,在综合考虑此类特征基础上,尽量在全局上做到理论和分析、宏观与微观、横向与纵向的结合,在局部做到内部构成成分之间的系统联结。

该框架对于理解和处理相关外交问题具有重要意义。比如,近年来,中国与周边国家(尤其是日、菲、印)先后发生涉领土争议,给双边关系及(尤其是中国的)国家安全带来巨大挑战。运用此类框架对涉领土争议话语进行分析可以揭示双方话语策略使用的一般规律,结合各自的文化历史语境、国际关系语境及国内外政治现实语境等还可以进一步考察中国与周边国家如何构建各自的涉领土争议话语模式,话语模式如何反映和构建国家文化价值观、政策导向、核心利益、态度立场,话语模式异同可能对中国外交政策实施和国家安全产生良/恶性后果。借助于分析结果,政府相关部门可以至少在两个方面采取行动:一方面,构建具有中国特色的涉领土争议对外话语体系,用国际受众容易接受的外交话语模式来表达中国的文化价值观、外交思想与外交政策;另一方面,用令人信服的话语策略和合法化策略来赢得国际话语权、获得国际认同,最终促进和平解决涉领土争议。