文化记忆的符号机制初论

余红兵

(南京师范大学 外国语学院,南京 210097;瑞尔森大学 人文学院,多伦多 M5B 2K3)

1.0 引言

自德国学者扬·阿斯曼(Assmann,1995[1988])在哈布瓦赫“集体记忆”与瓦尔堡“社会记忆”基础上提出“文化记忆”(kulturelles gedächtnis/cultural memory)以来,有关这个概念的研究已经蓬勃发展了三十余年,并在众多学者(首推扬·阿斯曼本人及其夫人阿莱达·阿斯曼)的共同努力下,形成了蔚为大观的文化记忆理论。本世纪初,我国学界引进了这个概念,继而掀起了近二十年的文化记忆研究热潮,至今方兴未艾,不仅积累了一定规模的研究基础,还呈现出均衡上升和持续扩大的态势(刘慧梅、姚源源,2018:195)。国际文化记忆研究势头火热,只增不减,连阿莱达·阿斯曼也不禁感叹:“对于记忆的兴趣明显超出了时髦科学话题的繁荣期限”(2016:7)。

文化史领域确实很少有概念能够像文化记忆一样,在个体情感和社群认知两个方面同时迎合了日常话语和学术话语的双重旨趣,甫一问世便迅速大受欢迎,并能长久地维持理论吸引力。有学者分析:其成功不仅是因为理论建构中的技巧,更是因为形式灵活多样的研究自组,免除了严苛的理论产出要求和繁杂的行政管理约束(Harth,2008:88)。但在本文看来,文化记忆研究之所以大行其道,还有两个同样重要的因素:一是直接指向了普罗大众对身份(identity)问题的恒久关切,二是真正实现了高度的跨学科性(interdisciplinarity)。自文化记忆概念问世以来,相关理论的拓展应用和实证研究已经“涉及了历史、社会学、艺术、文学、传媒、哲学、神学、心理学、神经科学等众多领域,并以一种独特的方式将人文学科、社会科学和自然科学联系了起来”(Erll,2008:1)。可以说,跨学科性直接导致了文化记忆研究的持续成功,而它的持续成功同时又进一步证实和促进了该研究的跨学科性:“对记忆话题的持续性着迷也许刚好证实了这里不同的问题和兴趣相互交叉、刺激和密集的现象—包括文化学的、自然科学的和信息科学的等等”(阿莱达·阿斯曼,2016:7)。

那么究竟是什么因素使得文化记忆研究能够实现这种高度的跨学科性呢?本文认为,问题的关键就在于研究对象的核心特质:文化记忆的符号性(semiotic)。正是这个特性,使得文化记忆研究能够面对涵盖极广的人类社会文化现象,同时做到宏观层面的有效把握和微观层面的精到分析。同样也正是因为这个特性,在我们进一步研究文化记忆时,使用符号学这个天然的跨学科方法论工具显得更有理据。值得特别注意的是,扬·阿斯曼本人就极具符号学意识,这在他的埃及学研究中便已有明确的体现(参看Assmann,1996,1997,2001,2011[1992],2014),而且作为一根潜在的主线贯穿了他的文化记忆理论构建。他曾明确指出:“记忆一直就是一个给某事物赋予意义的符号化的行为(act of semioticizing)”(Assmann 2011[1992]:60)。因此,我们不仅可以说从符号学的角度来审视文化记忆是明智且自然的选择,甚至有理由认为扬·阿斯曼的文化记忆理论实质上就是一种历史符号学(semiotics of history,参看Assmann,2011[1992]:271)。截至目前,已有部分学者从文化符号学的视域围绕文化记忆的问题展开了积极的探索(Lotman,1977[1974],1990,2009;Lotman &Uspensky,1978;Brockmeier,2002;康澄,2008,2018;French,2012;赵静蓉,2013,2015;Kattago,2015)。这些研究的关注点不尽相同,但都直接或间接地证明了文化记忆的符号性。在此基础上,本文将关注点转向文化记忆的内在符号机制,进一步厘清文化记忆的符号性问题。

2.0 文化记忆的概念界定

为了更清晰地分析文化记忆的符号机制,我们有必要对文化记忆的概念加以进一步的界定。因为严格地说,这个概念并非不言自明,在日常话语和学术话语中都是如此。比如在日常话语中,我们听到有关文化记忆的表述差不多就有两种。一种将文化产物本身视为记忆,例如“明城墙是我们的文化记忆”或者“汉字是我们的文化记忆”等。另一种是将文化产物视为记忆的媒介和提醒物,例如“历史照片留下了宝贵的文化记忆”或者“《红楼梦》保存了重要的文化记忆”等。这两种表述也体现在了关于文化记忆的学术话语中,反映了两种不同的观察角度。

比如,尤里·洛特曼①和鲍里斯·乌斯宾斯基就曾主张“文化是社群的非遗传性记忆”(Lotman &Uspensky,1978:213),这便是与第一种表述相似,即将文化视为记忆,直接将文化的整体作为研究对象②。相比较而言,扬·阿斯曼的文化记忆概念就要复杂些,一方面他强调研究的是“文化的记忆层面”,另一方面他又提出“作为记忆的文化”(Assmann,2008:110),“把文化视为记忆”(扬·阿斯曼,2016:1)。撇开其中的模糊之处暂且不谈,我们至少可以确定一点:他的文化记忆已经包含了以上的两种表述。

究其原因,我们至少可以找到两条直接影响了阿斯曼式文化记忆概念的线索。第一,洛特曼的相关论述(Assmann,2011[1992]:7;康澄,2018:11)。“文化是社群的非遗传性记忆”的论断固然突出文化的后天习得性,但阿莱达·阿斯曼还从中看出文化记忆对外在媒介的依赖(阿莱达·阿斯曼,2016:11)。第二,哈布瓦赫的集体记忆概念(Assmann,1995[1988]:125-126)。哈布瓦赫曾指出:“集体记忆具有双重性质——既是一种物质客体、物质现实,比如一尊雕像、一座纪念碑、空间中的一个地点,又是一种象征符号,或某种具有精神含义的东西,某种附着于并被强加在这种物质之上的为群体共享的东西”(哈布瓦赫,2002:335)。阿斯曼似乎就是沿着这两条线索逐步确立了文化记忆的概念,并将哈布瓦赫集体记忆的双重性质完整地继承到了这个概念之中。正因如此,我们在他关于文化记忆的表述中看到了上述两种话语的掺杂。

根据扬·阿斯曼的论述,人类个体因隶属不同的社会和文化而获得各种特征,而这些特征之所以能够世代保存,并不是系统性进化的结果,而是社会化与习俗的结果。文化记忆为人类提供了一种手段,使这些特征得以代际连续。在他看来,文化记忆是“一个总体性的概念,指在某社会的互动框架中指导人的行为和经验、通过反复的社会实践和启用而跨代存在的所有知识”(Assmann,1995[1988]:126)。这句话被广泛视为扬·阿斯曼关于文化记忆的最早定义,但严格地来说,这算不上是一个充分的定义,因为它完全也可以用来描述“传统”甚至“文化”。虽然扬·阿斯曼的文化记忆概念在这里并没有明确界定,但是这句话里有一个词却很有意思:启用(initiation)。它暗含“仪式”的意味,与文化记忆的客观化(objectivation)有着密切的关联,也在某种程度上预示了阿斯曼文化记忆理论后来的“象征”走向及其愈发彰显的符号学特色。这是个关键,因为正是通过象征的切入点,扬·阿斯曼细化甚至重构了他的文化记忆概念(Assmann,2008),即“通过象征编码的文化记忆”(symbolically encoded cultural memory)(Assmann &Shortt,2012:9),以区别于日常生活中的交流记忆(everyday communicative memory)。文化记忆与交流记忆同属集体记忆,但交流记忆要比文化记忆在时间跨越上短,至多三代到四代之久,文化记忆则可以实现千百年跨越,依赖的就是记忆的客观化或物化(objectivation),换句话说就是文化的或象征的构型(cultural or symbolic formation)(Assmann,1995[1988]:127)。

至此,我们不妨做以下界定:第一,文化记忆不等于文化,而是借象征以表征过去、可多代际跨越(至少三代以上)、对社群个体的行为经验有指导功能的所有知识。文化太过宏大宽泛,既然扬·阿斯曼已经将文化记忆从集体记忆中离析了出来,那么在他后来说到文化与记忆等同的时候,很可能只是为了达到某种修辞效果而顺带一说,并没有深入阐述,因此在我们的讨论中姑且搁置。第二,文化记忆“通过象征表征过去”这一点可以帮助我们区分文化记忆、传统和知识。传统涉及有意识的传承、接受以及被接受之物的存续(扬·阿斯曼,2016[2005]:25),而文化记忆则涉及被表征的过去,不仅包括有意识的传统承接,还包括更多的文化无意识(Assmann,2010[2003]:96)。与传统一样的是,文化记忆本身也是一种知识,并客观化于其象征载体,是社群总体知识的一部分③。所以,我们可以得出一个集合关系:“传统⊂文化记忆⊂知识”。三者都从属于更大的文化整体,也都依赖于象征,只不过文化记忆总是凝视过去,而传统和知识更多的是注目现在甚至未来。

3.0 文化记忆、象征与符号物质性

说文化记忆依赖象征而存在,涉及了两种理解。一种是文化记忆通过象征而被赋形,即文化记忆就是由象征组成;而这里的象征不仅可以是客观实在之物,也可以是主观思维之物。另一种是文化记忆载于象征,象征是外在的携带物和提醒物(Assmann,2008:111),文化记忆则主要是被提醒的思维意象。这两种理解也对应上文所提到的关于文化记忆的两种话语表述。总的来说,扬·阿斯曼还是偏向于第二种,这个立场在他关于象征和记忆形象(figures of memory或memory figures)的描述中尤为显著。

扬·阿斯曼指出:“文化记忆是一种制度,存储在象征形式中被外在化、客观化。与听到的语言和看到的手势不同,这些象征形式是稳定的、超越场景限制的,可以从一个场景转到另一个场景,从一个世代传到另一个世代。外在物体作为记忆的承载,在个体记忆的层面就已经起着作用。我们作为具有人类思维的生物所拥有的记忆,仅存在于与其他人的记忆和外在象征的‘东西’的持续互动之中”(Assmann,2008:110-111)。很明显,扬·阿斯曼的文化记忆还是偏向载体论,即文化记忆载于象征。这些被称为象征的“东西”就是承载记忆的外在物体。所被承载的具体记忆则被称为“记忆形象”,或者说是记忆角色,也就是被记忆的具体对象。文化记忆的视野不随时间的流逝而改变迁移,记忆形象则起到了文化记忆固定点的作用,它们是过去的重要事件,关于它们的记忆是通过文本、仪式、纪念物等文化构型(cultural formation)和诵读、练习、遵奉等制度性交流(institutional communication)来保持的(Assmann,1995[1988]:129)。扬·阿斯曼认为“回忆是具体的。概念必须采取一种可想的形式才能进入记忆,因此我们才有概念与意象的牢不可破的融合”(Assmann,2011[1992]:23-24)。有趣的是,这与索绪尔的语言符号观几乎完全契合,记忆形象是意象与概念在思维中不可分割的二元统一结构,正如符号是能指(image acoustique,语音印象)与所指(concept,概念)不可分割的整体一样,如图一、图二所示:

图一 记忆形象的二元结构 图二 索绪尔的二元符号结构

(法语原文,Saussure,1971:99)

那么我们是否也能够像结构主义者们那样,借索绪尔的语言符号模式,将象征视为能指,将文化记忆视为所指呢?答案却是否定的,因为索绪尔否定符号的物质性(Saussure,1959:66,1971[1916]:99),“物理的世界被彻底排除在符号学的考虑之外”(丁尔苏,2011:32)。在索绪尔看来,符号是存在于思维中的纯粹心理性的不可分割的二元结构(Saussure,1959:66,1971[1916]:99,2006:3-6)。尽管象征与文化记忆不能作为一个索绪尔式二元结构而存在,但是文化记忆本身却可以,这也就是为什么扬·阿斯曼主张文化记忆是概念与意象的牢不可破的融合。然而,在文化记忆理论中,象征是明确的外在物,这也包括语言性象征在内,如口头文化中的史诗叙述和文字文化中的文学作品等等。索绪尔的语言符号学模式并不能照搬套用于文化记忆的客观符号化,除非我们对该模式本身加以修正或者刻意挪用。较好的做法,是从别处寻找一个认同符号物质性的理论模式,来对文化记忆的符号机制进行细化分析。目前看来,似乎只能诉诸西比奥克(Sebeok,1991:152)所说的当代符号学的大传统(major tradition),即皮尔士传统(参看Innis,1985:viii;Petrilli &Ponzio,2001:6;Deely,2015:42)④。

4.0 符号活动与文化记忆

当今的国内外符号学研究基本上已经实现了从索绪尔传统到皮尔士传统的转变,主要原因应该是皮尔士的符号理论比索绪尔传统具有更强的解释力(丁尔苏 2012:53)。皮尔士符号学理论的核心是“符号活动”(semiosis)⑤,指的是“一种行为或影响,它乃是,或者包含,三个主体项之间的合作,比如符号(sign或representamen,即代表项,本文注),符号对象(object)及符号阐释项(interpretant),此三元关联影响不能以任何方式分解为成对的二元行为”(Peirce EP 2.411,CP 5.484)⑥。具体而言,“符号或者符号代表项,是对于某人来说在某方面或以某种能力代表某物的事物。它对此人说话,亦即,在这个人的思维里创造了一个对等的符号,或者可能是一个发展了的符号。被创造出来的符号我称为第一个符号的阐释项。符号代表某物,即符号对象。符号代表它的符号对象,不是在所有的方面,而是依据某种观点,有时我称之为符号代表项的基础”(Peirce CP 2.228)。

尽管皮尔士的符号所关联的是一个不可约简的三元认知结构,但他的符号既能存在于外在世界,也能存在于内在世界(余红兵 2014:108)。皮尔士明确强调符号的心理性,主张符号活动是“符号(代表项)、所指的东西、在脑中所产生的认知的三元连接”(Peirce CP 1.372),然而相对于索绪尔来说,皮尔士的符号概念所反映的仍是较为温和的心理主义倾向(余红兵,2019:135)。他并不否定符号的物质性,而是主张“符号(代表项)是从外部向思维传送某种东西的工具”(Peirce CP 1.339)。正是这种对物理世界的肯定,使得皮尔士模式比索绪尔模式更适合文化记忆符号机制的分析。

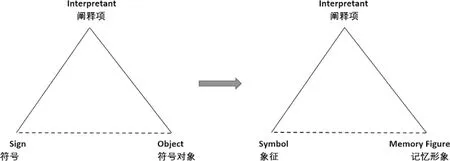

现在我们可以尝试将文化记忆的象征、记忆形象放入皮尔士的三元模式之中,也就是从符号活动的角度来看文化记忆。遗憾的是,皮尔士本人并没有像索绪尔那样绘制自己的符号结构图。目前学界常见的皮尔士符号结构图(图三)是由已故的意大利著名学者翁贝托·艾柯将奥格登与理查兹的“意义三角”图(详参Ogden &Richards,1923:11)直接挪用到皮尔士的三元结构而得出的,在一定程度上体现了符号⑦、对象、阐释项的符号活动三元关系。这个图后来在语言与符号研究界被广泛使用。如果将文化记忆和象征放入这个架构中,我们就可以得出从图四到图五的结果。

图三:从“意义三角”到“符号三角”(Eco,1976:59)

图四 常见的皮尔士符号活动简图 图五 文化记忆符号结构简图

简而言之,作为文化记忆外在符号载体的象征就是文化记忆活动中的符号,被象征所承载或指涉的记忆形象就是符号对象。阐释项则稍微复杂些,它指的并不是阐释者,而是在阐释者思维中所激发的心理效应或思想。皮尔士认为符号从外部向思维所传递的是它的意义,其所激发的思想是它的阐释项(Peirce CP 1.339)⑧。因为阐释项的存在,皮尔士的符号模式表现出了颇强的解释力:将象征、记忆形象、意义、符号效果整合了到了一起。通过这样的三元符号结构来分析文化记忆,确实能够较为容易地获得一些结果,基本上只需要对号入座。

例如,“911”事件对美国社会产生了巨大的冲击,已经烙进了美国的民众心理,导致美国文化的深刻变化,有最终变成文化记忆的潜势。原世贸中心旧址被改造为纪念那次灾难事件的“归零地”(Ground Zero),其中所收入的一系列的象征形式,包括文字记录、纪念碑、印有死难者姓名的星条旗、纪念仪式、解说、灾难当天和次日的报刊、死难者(包括救援人员)的遗物、原建筑的残存物等等,都行使了同样的功能:在共同的记忆之场(site of memory)承载着围绕那次事件的文化记忆。它们都是有意图的符号(intentional signs,参考Peirce CP 8.184),每个符号都在有目的地传递着各自的意义,它们的主要记忆形象便是那次事件。人们在接收到这些符号的时候能够辨识和理解它们,意义便完成了传递。那次事件本身已经处在过去,进入历史的洪流,与这些象征符号已经没有直接关联,人们只能在思维中构建出关于它的具体的记忆形象,这些形象既趋同地指向同一历史事件,又必然由于个人角度和经历的不同而或多或少因人而异(记忆意象可能不同)。同时,这些象征形式和记忆形象在涉及这些文化记忆活动的个体的思维中激发出多种心理效应或思想,包括悲痛、遗憾、恐惧、仇恨、窃喜、兴奋、荣耀、震撼、反思、联想等各种可能在内,也因为个体的不同而有所差异。

5.0 结语与展望

文化记忆是一个跨学科的研究领域,目前也已经有了多种研究方法和视角,其中既有理论的,也有实证的。但无论使用什么样的方法,最终仍然无法绕开文化记忆的符号性,因为通过象征载体而实现的符号化是文化记忆行为与结果的核心特质。不仅如此,载于象征的文化记忆也必须依赖符号活动对记忆形象、概念和意象加以赋形整合。从符号学的角度来深入探索文化记忆的符号机制,不仅是当今文化记忆研究的一项要务,同时也有助于我们对一些相关的经典符号学理论模式进行比较和反思。

本文对文化记忆的概念加以了界定,并对其符号机制进行了初步审视。经过对比,皮尔士传统比索绪尔传统明显更加适合作为文化记忆整体分析的解释工具。然而,对该工具的使用其实还有进一步完善的空间。主要原因有两个:一方面是皮尔士的符号理论本身经历了复杂的演变,其中不乏理论表述的不一致、甚至矛盾之处,因而需要更加精确地把握。另一方面是文化记忆的符号性问题涉及领域繁多,其核心要素“象征”作为含义甚广的术语,更是让问题变得复杂,至今尚无现成的符号学分析框架能够与其完美对接。在后续的研究中,笔者将以文化记忆问题为导向来反向考察研究工具的适切程度,对目前常用的皮尔士三元符号结构进行考证与微调,同时从文化记忆各要素之间的制约关系、核心概念“象征”和文化记忆的符号性感知等关键视角切入,对文化记忆的符号机制进行深度剖析。

注释:

① 尤里·洛特曼的英文音译有两种常见版本:Yuri Lotman和Juri Lotman。本文末参考文献中的Y.Lotman与J.Lotman为同一人。

② 洛特曼后来在论及semiosphere(符号圈,或曰符号域)时,也提到了记忆的概念,但已没有将文化或者符号域与记忆等同,而是将记忆视为其关键机制。详参Lotman,2005[1984]:219。

③ 尤里·洛特曼曾提出相反的立场,将传统与文化记忆等同(参考Lotman,1990:13,18)。

④ 相反,索绪尔的符号学传统则被视为minor tradition。

⑤ 关于semiosis的汉译,参考余红兵(2014)《谈谈现代西方符号学的核心概念:semiosis》第107-108页。

⑥ 遵循学界引用皮尔士的传统,《皮尔士论文集》(Collected Papers of Charles S.Peirce)与《皮尔士纲要》(The Essential Peirce)的引用格式分别为CP和EP,其后加卷数与段数。

⑦ 艾柯对于“符号”选用的是Representamen。其实,皮尔士对“符号”的术语使用比较混杂,有Sign,Representamen,Representation等,一般是将Sign和Representamen互换使用,有时甚至Interpretant与Object都会被视为特殊种类的符号。考虑到该术语在皮尔士著作和当代符号学话语中的通用程度,本文选用Sign,从而得出皮尔士符号活动简图,即图四。

⑧ 从符号阐释的角度来看,阐释项有时也生成意义,这与传递意义有所不同。因涉及更细的阐释项分类,本文暂不讨论。详见Peirce CP 4.536。