基于核心素养的“S·C·S”小组合作学习模式的实践与反思

——以“平方差公式法因式分解”为例

广东省东莞市东莞中学松山湖学校(523808)陈新统

“核心素养”指学生应该具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当和实践创新六大素养,在教育部印发的《关于全面深化课程改革落实立德树人的根本任务的意见》中,被置于深化课程改革、落实立德树人目标的基础地位[1].

从14年9月开始,我校初中部开展了轰轰烈烈的、全面的高效课堂改革——S·C·S 小组合作模式,范围广,内容多,既有外围的学生激励、小组建设、班级管理,又有与之配套的教材整合、校本教材,及与之相适应的课堂“自学”“交流”“展示”模式.那么,除了学科核心素养外,如何在S·C·S小组学习模式中融入核心素养的培养,成为了一项重要的课题.笔者以新人教版八年级上册14.3.2《平方差公式法因式分解》为例,谈谈小组合作模式中如何培养学生的核心素养.

1 “S·C·S”模式三步曲

1.1 课前自学,培养学生“会学习”的素养

“S·C·S”模式中的第一个“S”即“自学”,学生提前自学是整个“S·C·S”课程顺利开展的前提,如果学生自学不够到位,或不够深入,那么后面的“交流”与“展示”就无从开展.自学内容从何而来? 该如何设计? 如果只是简单、直接自学课本相关的内容,很多同学可能会因为教材内容没有梯度而根本无从下手,或者浮于表面,只记住了结论而忽略了知识发生、发展的过程.因此,要解决这些问题,就必须对教材进行整合,为此,我校动用了大量的人力和财力编印了配套的导学案.下面以§14.3 因式分解(2)平方差公式为例:

学习目标

1.能用平方差公式法分解因式;.

2.学会多步骤进行分解因式的能力;

3.全力以赴,积极参与,养成细致、严谨的学习品质.

学法指导

1.先精读一遍教材P.116—P.117 的思考之前,用红笔进行勾画,再针对自学预习案二次阅读教材,解答自学预习案中的问题,时间不超过10 分钟;

2.将自学中的疑惑记录在教学案上,准备课上讨论质疑;

3.预习后:A、B 层同学力争完成拓展提升,C 层同学力所能及完成相应部分内容.

自学预习

1.(复习)分解因式:15xy+10x2-5x=____;

2.(复习)计算:(x+2)(x-2)=____;(3x+5)(3x-5)=____;

3.你能将x2-4 分解因式吗? 请你试一试.

(1)x2-4=( )2-( )2=(____+____)(____-____);

(2)9y2-25 = ( )2-( )2= (____+____)(____-____).

4.归纳.

5.尝试利用平方差公式将下列各式因式分解:

(1)x2-1=( )2-( )2=(____+____)(____-____);

(2)16-49n2=( )2-( )2=(____+____)(____-____).

6.下列多项式哪些能用平方差公式分解因式,找到并将其因式分解?

(1)x2+y2; (2)x2-y2; (3)-x2+y2; (4)-x2-y2.

我的疑惑:________.

从上面“导学案”的前置学习中,我们可以看到“学法指导”“自学预习”“我的疑惑”等环节,都在“引导”同学们如何去自学,在“学法指导”里面还针对不同层次的学生给出了不同的目标和要求,特别是在“自学预习”中安排了“复习巩固”、“思考”、“归纳总结”等环节,一步一个台阶,小步前进,为学生攀登知识的高峰做了基础的铺垫,最后还有“我的疑惑”,让同学们把自学中存在的疑惑或者心得写下来,作为课堂上小组讨论交流的重要内容,为课堂做好积极的准备.

通过对学生的反复指导和培训,他们逐步适应并享受着这样的自学过程:在导学案的指引下认真研读课文,对知识内容有了初步的理解,再结合导学案的配套思考、练习、总结,进一步加深对知识的理解.但同时也一定会产生疑问、困难,或者更深、更新的思想,迫切期待得到及时解决,也期待向其他同学展示自己的自学成果……所有这些都是课堂宝贵的资源,是后续“交流”“展示”环节的主要素材,是课堂的核心所在.

1.2 课中交流,培养学生“会(合作)学习”“责任与担当”的素养

“S·C·S”模式中的第二个“C”即“交流”.当同学们通过认真的自学,无论基础如何,一定会有不同程度的收获,也一定会产生不同层次的疑问.带着这些收获和疑问走进课堂,先小组内互帮互助,充分交流研讨,初步解决自学预习中的疑惑,形成一定的共识,加深对知识的理解.

“合作交流”教学片断一(某小组)

生1(组长):大家都做了“自学预习”内容,而且老师已经批改了,现在大家就存在的问题进行交流,按惯例,A1 帮B1,B2 帮C2……

生1:(2 分钟后)现在大家还有什么疑问吗?

生2:-x2-y2分解为-(x+y)(x-y)为什么是错的?

生3:应该要分解为(y+x)(y-x)才对吧?

生2:我认为也不对,因为(y+x)(y-x)=y2-x2,而显然y2-x2≠-x2-y2.

生3:-x2-y2=-(x2+y2)=-(x+y)(x+y).

生1:x2+y2是不能再进行因式分解的,它不符合公式的格式要求.

生4:那么-x2+y2也不能进行因式分解咯?

生1、2、3 齐答:-x2+y2利用加法交换律变成y2-x2,就可以分解啦……

通过上面小组的交流与讨论,问题得到了一定的解决,疑惑也越辩越明,理解逐渐深入.同学们带着自学及初步合作的成果,进入“交流研讨”环节.

研讨一

1.分解因式:(1)-9+4x2;(2)a2-(b-c)2.

研讨二

3.分解因式(1)x4-y4;(2)a3b-ab3.

4.(针对训练)分解因式:(1)-a4+16;(2)4y2-36.

此环节的设计,既是对前面小组合作成果的检验,也是深度合作的开始,是后面“展示”环节的主要内容和载体,内容相对较难,错误率较高,可讨论点也就较多.因此这恰好提供了深度合作的良机,为后面“展示”环节的精彩“交锋”埋下伏笔.

“合作交流”教学片断二(某小组)

生1(组长):大家都完成了吗? 我们先对答案,之后A 层帮B 层,B 层帮C 层答疑……

生1:(三分钟后)我们小组需要上讲台展示第4 题(1)(2)小题,这次轮到B1 为代表展示,大家开始讨论,如何精彩展示?

生2:第(1)小题,重点在于利用“加法交换率”把式子进行变形为16-a4,同时对应公式a2-b2= (a+b)(a-b),找出公式中的“a”即4,“b”即a2,故可因式分解为(4+a2)(4-a2);

生3(基础较弱):“b”为什么是a2?

生2:a4=a2·a2=(a2)2.

生4:第(2)小题,直接套公式a2-b2= (a+b)(a-b),4y2-36=(4y-6)(4y+6).

生5:不对! 不对! 对应公式,“a”为2y,“b”为6,因此结果为(2y-6)(2y+6).

……

此环节,经历了两次合作,第一次是课前自学后的初期合作,解决最基本的疑问,第二次是在初期合作的基础上,在独自完成一定深度练习之后,解决更深的疑问.两次合作,层次分明,不断深入,引导着同学们不断挑战,不断进步.在合作中体验到帮助他人与被他人帮助的快乐,体会到1+1>2,两个人的思想碰撞,会产生新的思想,可以收获更多的智慧,从而获得幸福感和成就感.在合作中,组员各司其职:组长组织协调,A1 帮助B1,B2 帮助C2……在第二次合作中,B1 代表全组在全班“展示”,为了使自己的小组在“展示”环节中表现得更加出色,所有组员都不敢掉以轻心,积极献计献策……在合作学习中,同学们为集体利益挺身而出,学会了责任与担当.

1.3 课中展示,培养学生“科学精神”和“实践创新”的素养

“S·C·S”模式中的第三个“S”即“展示”,是整个教学模式中的高潮部分.当同学们通过课前自学及课中交流研讨后,对知识有了更深刻的理解,也有不少疑问渴望得到进一步的解答,正处于跃跃欲试的兴奋状态.

“展示”环节教学片段

生1:我代表我们小组展示“研讨二”第4 小题:(1)-a4+ 16 = 16- a4= 42-(a2)2=(4+a2)(4-a2),此题的一个关键点,先利用加法交换律交换两项位置,再对照公式,找出“4 的平方减去a2的平方”; (2)4y2-36 = (2y)2-62= (2y+ 6)(2y -6),此题直接套公式,但极容易出错,有同学得(4y+6)(4y-6)的结果,还有一位同学得4(y+6)(y-6)的结果,都是不正确的.其他小组还有补充吗?

师:怎么知道4(y+6)(y-6)与(4y+6)(4y-6)都是不对的呢?

生1:把两个式子都用整式乘法打开,跟前面式子不一样,因此是不对的.

师:非常好,这告诉我们,整式乘法与因式分解互为逆运算.

生2:我们小组认为,第(1)小题还可以继续分解为(2+a)(2+a)(2+a)(2-a).

生3:不对! 4+a2不能再分解了,但4-a2还可以分解,所以最后结果应该是(4+a2)(2+a)(2-a).

生2:如果不继续分解,算错吗?

生3:课本117页:因式分解必须要分解到不能再分解为止.

生5:那么第(2)小题也是有问题的,因为每一项都还可提出公因式“2”,因此4y2-36 = (2y+ 6)(2y -6)=4(y+3)(y-3).

生6:其实对于第(2)小题,应该先提公因式“4”再继续利用公式分解因式,4y2-36=4(y2-9)=4(y+3)(y-3).

生7:我哥还教我,4+a2也是可以继续因式分解的……(被及时打断)

师:感谢这位同学及她哥哥,让我们拓宽了见识,由于时间关系,在此不做过多拓展,有兴趣的同学课后交流.

师:刚才大家的讨论都很好,总结了因式分解的几个要点:1.先提公因式再利用公式; 2.利用公式要严格对照格式,特别找出“谁的平方减去谁的平方”; 3.因式分解要分解到不能再分解为止; 4.随着所学知识的加深,数的范围也在不断扩充,在有理数范围内不能进行的因式分解可能在其它数的范围内就可以了,比如在有理数范围内x2-2 是不能再进行因式分解的,但在实数范围又可以分解:所以“不能再分解”是相对的,是有前提的.

经过各组同学的唇枪舌战及老师的关键性点评与引导,思考的问题越来越深入,知识点(重点难点)被不同角度(特别包括易出错的角度)呈现和解读,每一个同学的神经都被激烈的讨论所牵引……不知不觉中,孩子们不断探索、求真、求精的科学精神得以萌芽,思维碰撞、积极探索的创新精神得以培育.

2 反思

2.1 自主学习能力是一个孩子终身可持续发展的必备能力

自主学习能力是中学生所拥有的一项主动适应社会发展需要的重要能力,其发展水平在一定程度上决定着中学生在未来社会的前途命运.社会发展和知识更新的加速,要求人们必须具备自主学习能力才能够适应时代变革的需要,否则,就会面临着被社会发展所淘汰的结局.培养中学生自主学习能力是社会发展对学校提出的客观要求.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》明确提出,坚持能力为重,重点培养学生的学习能力、实践能力和创新能力.对此,新课标也把培养和提高中学生自主学习能力作为实施素质教育的一项重要内容,强调落实到教育教学改革中[2].

传统课堂教学,存在重知识传授轻能力培养,重学习结果轻学习过程,重间接知识的学习轻直接经验的获得,重教师的讲授轻学生的探索,重视考试成绩忽视整体素质提高等一系列问题.

我校开展的“S·C·S”小组合作学习模式就是以培养学生自主学习能力为目的,通过较彻底的改革,迫使老师和学生都必须改变已有的陈旧观念和习惯,不得不开始接受新的思想,尝试新的行动——(生)从自学开始,从会自学开始;(师)从如何让学生更好地自学开始.通过反复的培训和不断的努力,我们的学生已经习惯了这种课前自学的模式,学会了遇到问题和困难不再“等待老师解答”,而是从自己已有的知识和经验出发,利用教材、导学案、微课等一切有利的资源,积极主动去探索新的知识和新的世界.

2.2 合作学习是高效学习的不二选择

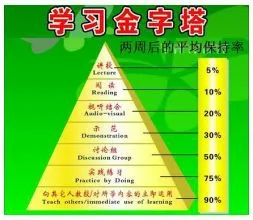

根据“学习金字塔”理论,学习效果在30%以下的几种传统方式,都是个人学习或被动学习;而学习效果在50%以上的,都是团队学习、主动学习和参与式学习.

传统课堂多以讲授、阅读、示范等低效学习方式为主,而我校开展的“S·C·S”小组合作学习模式则是以“讨论”“实践”“教授给他人”等高效学习方式为主,长期积累后同学们保持的记忆,以及以此形成的思维方式和能力都是传统讲授型课堂效果遥不可及的.

图1

合作学习还给课堂教学注入了活力,拓宽了学生学习的空间,形成了师生、生生之间的全方位、多层次、多角度的交流模式,使小组中每个人都有机会发表自己的观点与看法; 还可以培养学生的合作意识、团队精神,促使小组之间合作、竞争,激发了学习热情,挖掘了个体学习潜能,使学生在互补促进中共同提高;促进学生智力因素和非智力因素的和谐发展,最终达到使学生爱学、会学、乐学的目标,进而实现了高效学习.

2.3 教师的地位与作用

学生自学(S)、组内交流(C)、组间展示(S)三个环节,教师极少出现,基本上是学生自己在组织、交流,甚至感觉不到教师的存在,那么是不是老师的作用和价值就不大了呢? 确实,“S·C·S”小组合作学习模式极大地突出了学生的主体地位,真正还课堂于学生,让学生经历、感受知识的发生与发展、问题的解决与突破的过程,教师不需要也没机会再像传统课堂那样滔滔不绝,成为整个课堂的主角.但是,如何引导、组织学生更好的自学,如何引导同学们杂乱无章、千奇百怪的思维朝着正向的、更深的方向发展,如何真正帮助同学们突破重点难点,既不是强制灌输又不是无原则地放手,这一切,其实更挑战教师的专业素养、临场应变和把控能力.因此,教师不是可有可无了,反而是更加重要,要求更高了.

2.3.1 教师需要精心设计自学内容,让学生的自学自觉、自然

自学内容(以导学案为主)设计的好与否,关系到学生自学的积极性和质量,从而影响到课堂小组合作及交流的效果,因此更需要老师根据教材、学生实际、前后知识的衔接等做出个性化的设计,这不仅没有降低教师的作用,反而更加突出了教师在整个课程中的设计意图与引领.

2.3.2 教师需要二次备课,更有针对性地掌握学生的自学情况

学生提前自学后,他们的自学情况如何? 课堂上会产生哪些问题? 哪些知识是大部分同学都没有掌握的? 哪些是同学们易错、易忽略的? ……哪怕是教学经验最丰富的优秀教师,在面对形形色色个性化的学生时,也不敢保证对他们会产生的问题都了然于胸,因此,要上好一节“S·C·S”小组合作学习模式课,教师必须根据学生的自学情况进行二次备课,充分研究学生存在的问题与困难,找到最佳的突破口.同时,为了使同学们在小组讨论中更高效、更有针对性,教师也需要提前批改导学案.

2.3.3 教师需要把握课堂节奏,讲在关键处

通过二次备课,教师对学生在自学预习中产生的问题有了初步的了解,这时教师就必须对这些问题进行提炼和总结,找到共性的、关键的问题,在课堂中及时引导.而且由于课堂中的主角是学生,他们在合作交流、思想交锋中又会产生新的、不确定的问题,这些都需要教师及时引领和总结.比如,“展示”环节中有学生提到4+a2还可以继续因式分解,并且准备“表现”的时候,被教师及时打断并做了很好的点评,既保证了讨论不跑太偏,又很好引导、拓展了学生们的思维空间.经过拓展、补充、总结,课堂就变得更加高大、丰满,这一切都是传统单向传授型课堂所不能企及的.

总之,“S·C·S”小组合作学习模式是对传统教学模式的一次重大改变,是真正把课堂还给学生,把成长锻炼的机会交给学生,以生为本的课堂,它在培养各学科核心素养的同时,在“学会学习”“学会合作”“科学精神”“责任担当”和“实践创新”等核心素养的培养上具有突出的作用.